這是我此刻最期待的現場,沒有之一_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2022-08-18 08:41

來源 | 搖滾客

送流水音樂:聲音碎片 - 送流水

今日BGM,《送流水》,聲音碎片

大家好,我是馬拉松。

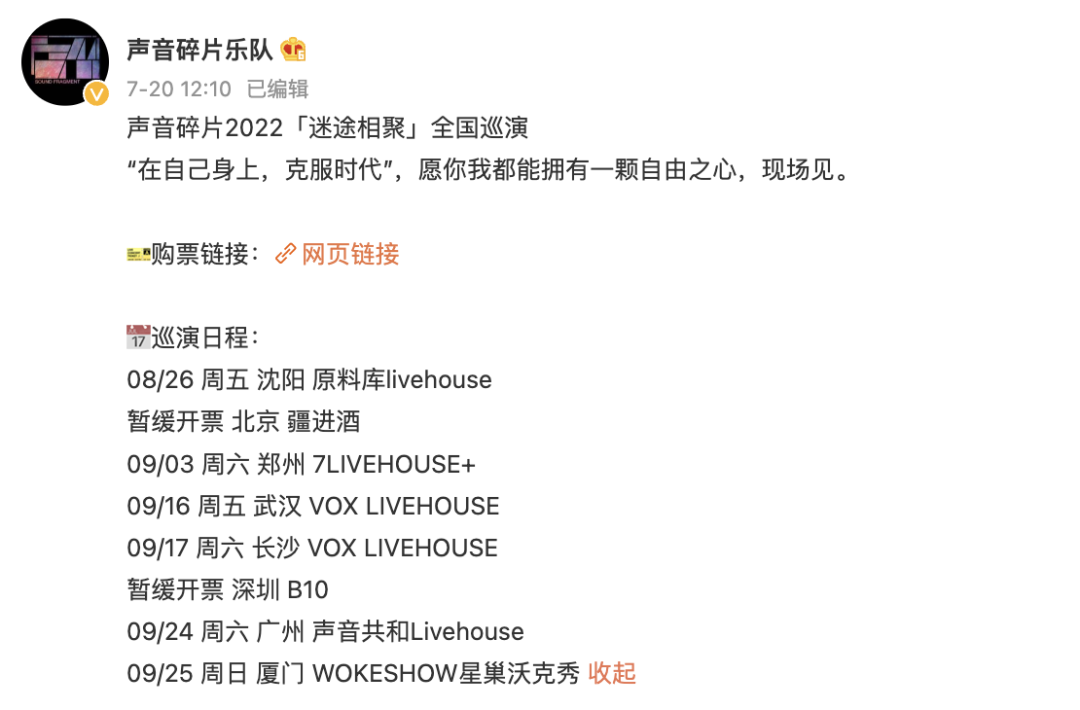

上週三,成立21年的聲音碎片發行了樂隊第五張全長專輯《有限身 無窮念》,隨後即將開啓全國巡演。

關於聲音碎片,多年前的音樂平台這樣介紹他們:

這是一支由彝族流浪詩人、山東三流神醫、東北夜行騎士、西南原始摩登人、淄博長髮小貝所建立的樂隊。

二十年一後,聲音碎片的原班人馬還剩下“彝族流浪詩人”主唱馬玉龍、“山東三流神醫”吉他李偉和“東北夜行騎士”鍵盤劉光蕊(2003年加入)。

趁熱打鐵,我邀約馬玉龍進行了一場專訪,試圖穿透二十一年時光的迷霧,將碎片式的聲音與故事拼出一副面貌,分享給大家。

攝影師:胡湖

以下內容來自馬玉龍&搖滾客專訪。

1976年,馬玉龍出生在四川省攀枝花市鹽邊縣,四川西南最南處,人們更熟悉的名字是大小涼山。

他自稱是海拔兩三千米以上的一個野蠻人,古稱“luoluo”、“蠻子”。

蠻子的出身,讓他在此後的生命歷程中始終與文明世界保持着若即若離的關係,才得以身在局內而站在局外人的視角,以彝族流浪詩人的姿態吟唱在時間長河中漂流的感受。

關於童年的記憶就是自由,完全自由。

甚至都不記得有作業,大自然是玩具,花鳥魚蟲,與流水線無關。

外面的世界是什麼樣子,因為無從想象,自然不必考慮。

山裏沒有人説普通話,現代教育急於擺脱的**“外地口音”被他當作陣地堅守,那意味着不從眾,語言上他是抽離的,意味着獨一份。**

四川省,大涼山

1994年,馬玉龍坐在西南民族大學的男生宿舍樓裏,抱着一把80塊錢紅棉吉他,翻看着劉傳編寫的吉他教材。

那時候的西南之地,搖滾樂迷如同百年前的地下黨般稀少。

三十年前的大學沒有太多娛樂活動,某個夏天,宿舍樓吉他比武,幾百人吉他大合奏,場面如八百匹駿馬打過草原。

馬玉龍年輕時(中間)

1996年,馬玉龍大學畢業,在大學畢業就包分配時代,他依舊選擇做個局外人,放着金飯碗不要,混跡西南各個城市的酒吧,開始流浪。

1998年,同鄉曹操跑到湖南,組建了一支名為“木馬”的樂隊,馬玉龍不服,1999年跑去北京,一待就是二十年。

在北京,他靠賣唱為生,在地下通道,在天橋,在酒吧。

那時候的北京流行唱英文歌。他的英文不大好,英文歌倒是唱得有模有樣。

但其實唱的不是英文,只是把旋律學會了,詞靠瞎編,聽起來像英文。

每週週末,他會帶上賣唱得來的幾百塊錢跑到五環之外的上地村,找曹操和李偉(樂隊吉他手)通宵暢飲。

他唱啊唱啊,在酒吧唱歌時越痛苦,在五環外唱歌就分外通透,兩相中和,竹杖芒鞋輕勝馬,日子就能湊合着往下過。

2001年,他和李偉在酒吧聊足球,結果聊出了一支樂隊。

酒後,Pink Floyd《The Dark Side of the Moon》的旋律在腦海中響起,月光穿透多稜鏡,將彩色的時光撒了一地,玻璃碎片泛起光芒,於是樂隊取名“聲音碎片”。

馬玉龍和李偉喝大了

二十一年,他從地下室搬到半地下室,再搬到郊區的小院子,最後搬到鼓樓的那些衚衕裏,再加上七八個朋友留給他的沙發和卧室,住過無數地方。

但即使如此,大名鼎鼎的樹村和霍營他沒住過,因為不喜歡扎堆:

“那種金屬説唱樂隊,他們聽起來一模一樣。”

那些名不副實,被捧上神壇的過去,他不屑承認。

混搖滾圈,他還是像個局外人,在思想上守着有自己的一畝三分地。

他愛這個城市,但愛得複雜。

他常常想逃,一個月就要逃出北京一次,去呼吸新鮮空氣,去聽自然的聲響。

2007年,從北京的清晨中醒來,寫下了這一首《陌生城市的早晨》:

經過的人沒有名字

唯有城市接近不朽

最後時間得到所有光榮

北京很大,大到無數人來,無數人走,在這裏可以結識無數的人,每天都可以這樣重複。

因為大,所以經過的人沒有名字,唯有城市接近不朽。

2001年,聲音碎片在北京豪運酒吧演出,蔡鳴攝影

2008年到2018年,樂隊在名聲大振的時沉寂了整整十年,沒有發表任何作品。

樂迷們一度以為聲音碎片已經解散。

最大的原因是2008年和2011年,馬玉龍生命中十分重要的兩個人相繼離世。

一位是樂隊第一任鼓手王贛,另一位是哥哥馬玉華。

在那之後,他對所有的作品不滿意,決心換一種眼光看世界。

他想成為一個人,而不是成為一個搖滾青年、文藝青年或者大家喜歡的人。

找自己,一找就是整整十一年。

這十一年樂隊成員和所有人一樣,吃飯,抽煙,喝酒,結婚,離婚……活着而已。

沒有驚天動地的改變,像千千萬萬個普通人一樣,活着而已。

2019年的5月份,樂隊第四張全長專輯發行。

專輯的最後一首歌名為《送馬玉華到2011年》。

彈着木吉他,馬玉龍唱一句“明月送你,你送流水”,終於把哥哥送上路,讓原來的歸原來,往後的歸往後。

送馬玉華到2011年音樂:聲音碎片 - 沒有鳥鳴,關上窗吧

2021年,樂隊成立二十週年,發行了二十週年精選集《昔日我曾蒼老》。

不惑之年的馬玉龍説:

昔日我曾蒼老,而今風華正茂。

有看客問,是不是太矯情了?

他挑釁地回答,如今會“矯情”的人也屬稀有品種。

他説,自己永遠是小鎮街頭的不安份少年,永遠不會丟掉外地口音,還將用接下來的二十年證明這些。

上週,樂隊發行了第五張專輯《有限身 無窮念》,他寫下這樣的專輯介紹詞:

儘量不耍花招,不使手段;

儘量不説虛妄語,不使文藝腔;

儘量不做冷眼看客,不做避世高人…

在很多人看來,這張專輯寫得匆忙,張狂。

但在我看來,此時此刻,他們和我們站在一起,這比任何深思熟慮後襬出的優雅姿態更重要。

二十一年來,聲音碎片是馬玉龍參與的第一支,也是唯一一支樂隊。

聲音碎片與其他所有樂隊不同的是,他們同樣困頓於時代之中,卻始終遊離在主流之外,語言上、圈子上、還有音樂上。

音樂上,聲音碎片以視覺感的吟唱旋律和的詩意化的開闊歌詞為最大特點。

兼具優美和普世並非一件易事,更容易的是走極端,要麼束之高閣,要麼流於俗套寫盡口水歌。

先説視覺感的吟唱旋律:

技術上,樂隊固執地以四大件(吉他、貝斯、鼓、鍵盤)為創作基礎,以此保障了音樂旋律和律動的線性法則。

除此之外,大小涼山世代繁衍的彝族基因,讓吟唱成為了每一個在此生長的“luoluo”的本能,馬玉龍也不例外。

比如《情歌而已》第50秒響起的合成器旋律,是古老情歌的現代表達,馬背馱着新娘,從山的這頭,走到山的那頭,嫁妝是漫山遍野的鮮花與鳥鳴:

情歌而已音樂:聲音碎片 - 把光芒灑向更開闊的地方

比如《致我的迷茫兄弟》從一分零五秒響起的嘹亮女聲,乘着鷹的翅膀盤旋在腦海上方。

那是彝族火把節上的吶喊,是母親對丈夫的呼喚,是大地對孩子張開擁抱,是糧食走向酒杯的歸途。

她説:

你母親讓你獨一無二

你不是誰的一顆棋子

你不要輕易變成工具

你發誓完整你的生命

致我的迷茫兄弟音樂:聲音碎片 - 致我的迷茫兄弟

再比如《騎手的悲傷之歌》開頭飄揚的口哨和在歌曲中見縫插針的囈語,人聲融合其中,成為了一種樂器。

人聲或配合鼓點化作騎手向前奔跑的馬蹄,或填充旋律成為必經之路上的一碼磚頭。

騎手的悲傷之歌音樂:聲音碎片 - 把光芒灑向更開闊的地方

再説詩意化的開闊歌詞:

開闊,在於歌詞可闡釋性的空間很大。

比如“流水”這個意象貫穿於樂隊所有專輯之中,透露出樂隊在不同時期對世界、對生命的看法。

在水面的鏡像之中,我們每個人也得以窺見自己的世界。

在第一張專輯《世界是噪音的花園》中,流水是泥濘的沼澤,是困局:

其實你就象一條小魚

可以暢遊卻不能上岸

有時你也象一棵小樹

可以生長卻不能行走

他坦言第一張專輯是失控的,無法掌握自己,也無法掌握的內心。

於是我們聽見貝斯的自言自語,吉他遊離在外,鼓發泄憤怒,人聲做着離心運動。

平衡音樂:聲音碎片 - 世界是噪音的花園

第二張專輯《優美的低於生活》中,流水是無情的時代洪流:

不要問為什麼

就像你不能問水為何不停流動

在《在時代華美的盛宴上》,總有人被落在河的兩岸,目睹自己的流失。

三年後,標新立異的野心以及無病呻呤的脆弱逐漸褪去,視線從自己身上剝離,投向外部世界。

第二張專輯時,他們掌握了百分之八十。

站在湍急的河流旁雖然看不清倒影,但至少大方承認了自己的脆弱、緊張、怯懦和不完美。

不合時宜的憂傷音樂:聲音碎片 - 優美的低於生活

第三張專輯《把光芒灑向更開闊的地方》中,流水是順流而下的姿勢:

流水穿過了黑夜

水面閃爍着光芒

一顆星星在眨眼

偶爾提醒你

走在路上 放聲歌唱

順流而下 把夢做完

到了第三張專輯,終於所有歌曲都進入了樂隊的控制範圍內。

樂隊熬過七年之癢的旅途,決心順流而下,把夢做完,把光芒灑向更開闊的地方。

年輕就是找啊找,找到一個合適的姿勢,然後躺下。

順流而下音樂:聲音碎片 - 把光芒灑向更開闊的地方

第四張專輯《沒有鳥鳴,關上窗吧》中,流水成為一場送別:

流水啊 別回頭

流水啊

你會在多年以後等我吧

我已經放下狂野的心

在鼓樓東大街 看着黃昏星

遍地風流

在時間的流水中,他們送別親人,送別好友,送別狂野的心,送別生命中的所有虛榮。

前三張專輯他們需要尋找表達的方式,而《沒有鳥鳴,關上窗吧》是時間結成的果。

送流水音樂:聲音碎片 - 送流水

第五張專輯《有限身 無窮念》中,流水是一場痛快的大雨:

已經沉悶太久

渴望一場徹底的大雨

已經無趣到頭

想念從前朋克的眼神

當我穿過人羣

心裏明白高牆已築牢

野火音樂:聲音碎片 - 野火

距離上一張專輯發行不到三年,這場大雨難以忍耐,來得兇猛,來得不假思索,澆滅理性,澆滅壓抑,轟的一聲,肉身瞬間融化。

專輯中的《野火》、《電子荒原》、《兩千萬分之一》亮出真刀真槍,傳統四大件打造出堅硬的馬鞍,並肩作戰,馱着我們跨過一座座硬橋。

評論區下,一顆蘋果的紅色像一場燎原的野火,正渴望一場徹底的大雨。

局外人的代價是失掉功名利祿,好處是得以保持清醒。

他選擇讓涼山彝族的血液在他體內保持奔湧,成為泥沙俱下的時代之下一股難得一見的逆流。

除了過硬的業務能力,樂隊同時具備了搖滾樂真正精神內核:

批判性。

當局者迷,批判首先從自己開始。

對於被無數滾青、文青吹捧的第一張專輯《世界是噪音的花園》,馬玉龍如此評價:

“只是一張樂隊初起步時尚處模仿階段的作品。這樣的推崇讓我臉紅,那些歌至今讓我耿耿於懷…”

當我還在尋死覓活為賦新詞強説愁時,聲音碎片早已大踏步前進。

第二張專輯《優美的低於生活》,樂隊粉碎了一切華而不實“優美的”事物:

“一切自以為‘優美的’其實都低於生活,妄人才會説‘來自於生活又高於生活’。”

專輯封面是一顆發光的土豆,優美得埋在地面之下。

《優美的低於生活》專輯封面

即使是對十年磨一劍的《沒有鳥鳴,關上窗吧》,即使是對二十年的創作歷程,他也毫不留情:

“四張專輯,如你所講大多數都是垃圾,有那麼幾首現在聽來還行。但也僅僅是還行,既沒有革命性也缺乏傳唱度,而且還少了搖滾樂彌足珍貴的批判性。”

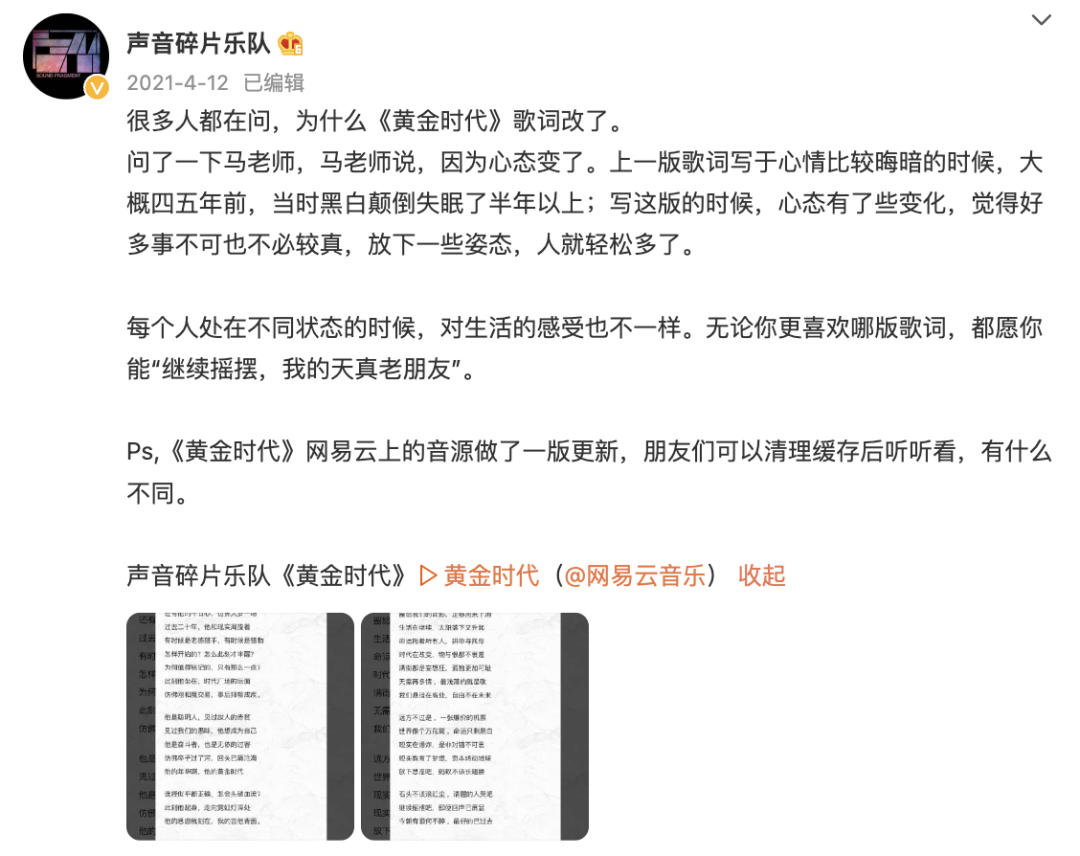

別的樂隊是被改歌詞,聲音碎片是自己要改歌詞,只是因為心態變了。

最近三年,他們和我們一樣,受困於這個世界,感到疼,感到怕,感到憤怒,感到迷惘,感到焦慮,感到困在籠中的鳥的無能和無力。

這是新專輯的創作初衷,所有的歌都完成於去年年底和今年年初,快刀斬下亂麻。

箭在弦上,不得不發。

他説:

有心的聽眾當然能夠明白,在一片嘻嘻哈哈之中作嚴肅狀是讓人尷尬的…

尷尬就尷尬吧,管不了那麼多了,總不能所有人都只剩一副玩世不恭、投機取巧的聰明表情吧?

願這些歌速朽,願製造了這些歌的荒誕離奇時代速朽。

讀這段介紹詞時我幾欲落下淚來,看着他們把姿態放到最低:

一個歌唱者,不希望自己的心血被傳唱,因為他希望作品誕生的這個荒誕時代速朽。

他説,頌歌早已準備好,只等這個世界變好一點,才唱得出口。

《有限身 無窮念》專輯封面

有人説,新專是聲碎轉型失敗之作,馬玉龍的回應是:

“沒轉任何鳥型,我們只是不想重複自己而已。”

我想,樂隊的職責不是創造觀眾想象中的世界,而是創造他們自己想象中的世界,再與觀眾碰撞出一個新世界來。

也因此,在他們身上,我看到Pink Floyd式的,對自身曠日持久的批判。

人是一棵能思想的蘆葦,不能兩次踏進同一條河流。

這時候我才明白他所説的:

“聲碎再優美再沉靜的歌,其實都有掙扎的那一面。”

而只有這樣,批判才能被思想拋光,成為插進娛樂社會的一把鋼刀。

2022年,他們是我最期待的現場,沒有之一。

攝影師:澤仁卓瑪

2019年,馬玉龍離開居住了20年的北京,義無反顧。

問及原因,他回答道:

“那個北京已經離去。”

寫到這兒腦海中又響起《送流水》中重複了十六遍的“流水啊,別回頭”。

聲音碎片化歲月成歌,又終被歲月化成歌。

誰又能參透時間,參透時代的意義呢?

我們能做的,無非是在清晨聽鳥鳴,跟隨他們一起吟唱。

我們要做的,無非是去成為一個人,成為自己這個人,而不是成為一個搖滾青年,一個文藝青年,或者一個大家都喜歡的人。

即使在時代面前節節敗退,也要做一隻特立獨行的飛豬。

只有這樣才能説出那一句:

昔日我曾蒼老,而今風華正茂!