《斷·橋》復仇,李玉繼續戰鬥_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。2022-08-22 14:38

上映十天,圍繞電影《斷·橋》的爭論此起彼伏。導演李玉能預料並且接受所有的聲音:“我做了就要面對。”

李玉過去的電影作品中,大多呈現的是女性在困境裏痛苦迷離的狀態,“就困境説困境”,但新作品《斷·橋》所講述的,是一個女性勇敢復仇故事。

從被困住到反抗、復仇,如今四十九歲的李玉已經能從困境裏刺出“刀子”,除了電影裏的女性,她也希望電影之外的女性都能擁有直面、刺破痛苦的勇氣與力量。

“我從第一部電影就是很有勁兒的,就像姜文説要做酒一樣的電影,我不要做葡萄汁,不要做甜水。”李玉對毒眸(ID:DomoreDumou)説道。拍了22年電影,李玉學不會也不想温和。

“我是一個很叛逆的人,越是這樣可能我越像刀子一樣扎過去,我也會復仇的。”

從困境到下一個困境

最開始做電影的李玉,使命感並沒有那麼強,更多出自於天性敏感、對環境和他人的感知力強,還有充沛的表達欲。

從山東電視台辭職進入央視《東方時空》後,李玉拍出的第一部紀錄片《姐姐》拿到了1996年中國紀錄片協會獎,成了教材裏紀錄片創作的範本。原本她要拍的是一位警察,卻發現這位警察的一對龍鳳胎裏,姐姐的存在很特別——家庭重男輕女,姐姐不被喜歡。

“憑什麼我是姐姐,我就一切都要讓着弟弟?”影片裏小女孩的這句話能被捕捉到,是因為攝影機另一頭的李玉,天然就帶着對女性處境的敏鋭感知。

“你説我是女性主義者?其實我不太自覺。我不是一個自覺的女性主義者,因為我天然的目光是一個女性的目光,我更敏感地能觀察到女性的處境和困境。”李玉對毒眸説道。

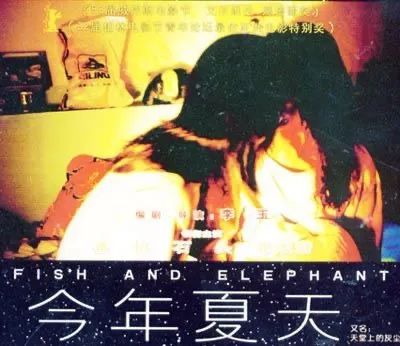

她的第一部劇情長片《今年夏天》也是內地第一部以女同性戀生活為題材的故事片,原本李玉想要以紀錄片的方式講述,但在那個年代,同性戀會被視作一種精神疾病,李玉怕鏡頭會讓這對戀人遭到世人的非議。

“我突然想,可以寫成電影劇本,因為電影再真,大家也以為是編的。”紀錄片太接近真實,可能會傷害到李玉想關注的女性、給她們的生活帶來困擾,所以李玉開始了她的劇情片創作之路。

女性困境這個母題,也貫穿了李玉之後所有的創作。《紅顏》裏十六歲懷孕生子的川劇演員小云,《蘋果》裏飽受男人折磨的洗腳妹,《觀音山》裏跳上火車逃離家鄉的南風——李玉電影裏的女性,總是在命運的玩弄裏痛苦掙扎着,她們能做的最激烈的反抗,也無非是逃離。

李玉形容那時候她的創作,是“就困境講困境”,因為她自己也處在困境裏,還沒有擁有穿透疼痛的力量。“電影確實是一面鏡子,我每拍一部的時候都能照出自己,照出我跟這個世界的關係。”

當然,李玉並不是沒有嘗試過與她所看到的世界和解。在她早期的電影裏,女性痛苦的來源大多出自男性,男性們以面目模糊的方式出現在李玉的鏡頭裏,又總是充滿扭曲和暴戾。李玉想過,要不要去理解一下男性?

2015年,李玉執導的《萬物生長》上映,觀眾發現這部影片是根據馮唐的小説改編的。在女性看來馮唐寫了一個自我感覺良好、所有女性都圍着他轉的渣男,李玉試圖瞭解這種男性的心態,想要發現這類男性內省的部分是什麼。

但她在小説裏沒有找到,只能自己加了一句“始亂終棄的原來是我自己”的台詞,來給她的男主人公一點點自省。“我其實是嘗試想理解男性,但是説實話沒有太成功,我也只能理解到這兒了。”

直到今年,李玉的電影裏才有了清晰的、正面的男性形象。

之前她電影裏的很多男性,要麼是缺失的,要麼就是非正面的、模糊的,“有點影影綽綽的感覺”。童年家庭破碎,母親長期活在父親帶來的傷害裏,李玉恨了父親很多年,“所以我對感情是有困惑的,對男女之間的關係是有困惑的,我也把這些困惑放到了電影裏面。”

但《斷·橋》裏,女主角聞曉雨的父親是一個充滿理想主義的男性,李玉説,可能這裏面也有她父親的影子。去年李玉對自己和父親的關係有了重新的認識,“或者叫,和解。”

親戚結婚,李玉回老家和父親聊了很久,父親講到他在大學裏導話劇,講到女兒缺席的生活,李玉突然發現父親是一個有才華的、善良的人,“而且他很愛我。”四十多歲的女兒,面對七十歲的父親,才第一次知道自己拍電影的天賦和基因,可能來源於父親。“很多家庭的裏小孩很早就知道自己隨誰,我是那天才知道的。”

當時的李玉很難過,因為她意識到自己和父親之間的鴻溝無法彌補的,“從20歲到現在40多歲,我才終於知道面對我的不只是我的父親,是一個活生生的人,同時我知道,我放下了以前很多事情了。”

所以才會有《斷·橋》裏,雖然缺席但正義的父親聞亮,和王俊凱飾演的孟超。在李玉看來,孟超是一個充滿俠義的少年——她的電影裏第一次有了一個“像天使一樣的男性”。

雖然這個男性並不是沒有瑕疵的,但是他義無反顧地用他古典主義的“義”拯救了聞曉雨。

和解,但不妨礙復仇

可《斷·橋》並不是一個女性只能等待被男性拯救的故事,聞曉雨是要親手復仇的。

這一次,李玉沒有讓她電影裏的女性再只是停留在困境裏,她想要勇敢反抗,想要自己生長出能穿越痛苦的力量。而選擇王俊凱和馬思純兩位主演,是因為李玉在他們身上看到了她想要的力量。

一開始見到王俊凱,李玉並沒有太多地談論孟超這個人物,在和王俊凱聊學表演的感受時,她發現王俊凱在沉默的偶像外殼下,有着對自己對錶演和電影的理解,那些理解是帶着“刺”的。“我覺得他內心裏面是有火的,這個對我來説很關鍵。”李玉不太喜歡純理性、分析人物的那種演員,她看得出王俊凱的衝動,而這種衝動剛好是孟超這個角色所需要的。

當王俊凱真的成為孟超時,他開始特別自然地表達自己,李玉發現“那鼓勁出來了”。拍打戲的時候,王俊凱和李玉説,導演,我打急了。“他很野性的東西出來了。”

馬思純同樣具備這種“衝動”。在看完劇本後,馬思純哭了很久,給李玉寫了一封長信,裏面帶着自己的經歷和她對聞曉雨的理解,而這種理解也不是表演技法上的理性分析,是“從骨子裏滲透出來的那種感受”。李玉覺得馬思純好強烈,而《斷·橋》裏的復仇本身就是個很強烈的執念。

在整個拍攝過程裏,李玉和馬思純互相信任,遇到困難的時刻,李玉想和她一起扛。“我跟她説你自己要堅定,精神上要強大,客觀上演戲需要體力,我們就一起扛,我們不怕。”女性之間相互扶持的信任,組成了《斷·橋》強大的復仇的力量。

李玉就是用這種力量去拍電影的。做第一部長片的時候賣房子、借錢也要拍出來,找投資的時候被人從上到下打量外貌,“好像女人拍不了電影似的”,從那時起李玉就知道做電影這件事意味着什麼。“大家一提到女導演我還有點反駁,為什麼你不單獨拎出來説出來是一個男導演?”

早年間她作為導演還沒有太多話語權,在和工作人員一起看影片裏需要的服裝時,她覺得綠色跟環境更搭配,對方説:“因為你是女性才覺得綠色好看。”後來她和一些年輕的女性導演合作,發現這種現象依然存在。“導演想要的鏡頭,攝影師説實現不了,他們帶着一種優越感,認為女性的眼光就是狹隘的、幼稚的、小女生式的,他並不知道你的角度是什麼。”

李玉的方式是直截了當地反抗。

“我會説,這是我的電影,不是你的電影,如果你認為這樣不行,那你自己去拍你的電影。”李玉總是會在第一時間告訴對方自己的堅持。但並不是所有女性都能做出這樣的反應,女性的困境一直存在,而這也是李玉要拍會刺痛觀眾的電影的原因。

“社會已經在關注女性所處的困境和她們做的事,也有觀眾提出為什麼不報警的問題,有這樣的思考也足夠了。”在李玉看來,會讓人覺得痛的電影才能引起思考,不迴避這種痛,才能戰勝它。

所以李玉面對《斷·橋》所受到的討論、爭議的態度,也正是她面對女性困境的態度。而李玉的解題之道只有一個:繼續拍下去。

上小學時,李玉寫了一個小白兔尋找戀人、路上不斷被強姦的兒童故事,老師看了後認為這不是她這個年紀能寫出來的,質疑她抄襲了雜誌上的故事。但李玉並沒有因此而改變、放棄她原本想寫的東西,直到今天也是如此。

“我還是想堅持做我喜歡的電影,可能電影院也不缺温和的甜水,我也不需要去做那些東西。”

柔軟的刺

自第一部同性題材的長片開始,作為導演的李玉就常常將自己放置在爭議裏。

上一部院線電影《陽光劫匪》也遭受了很多的貶損和質疑,但是李玉自己不後悔。當時的李玉處在人生的特殊時期,母親癌症晚期,她經歷了從嚎啕大哭、手足無措,到試着去接受母親會離開的事實,在這種時候,李玉想要做一部温暖的童話。

只不過《陽光劫匪》的童話裏,又帶着明顯的哀傷。“我很喜歡《陽光劫匪》,但接受觀眾不喜歡,”李玉説這部電影沒有丟掉她之前一直在講的東西,“就是失去。”

拍攝《斷·橋》期間,李玉的母親離世了,處理好母親的後事,李玉繼續拍攝,不想因為自己影響進度。直到影片上映後,再聊起生死,李玉説她覺得媽媽現在再平行時空裏活着,“懷念即活着,你一直記得她,她就一直在。”

李玉的手機備忘錄裏,有很多她觀察捕捉到的生活中的小事,其中有一段是不久前發生的,有天李玉在路上看到了一個背影和媽媽很像的老太太,就上前幫老太太拎東西,嚇了對方一跳。李玉也把這件事發給了媽媽,她還會持續地給媽媽發短信:媽媽,我今天看到一個背影很像你的人。

“我沒有真正過去,還是不太能聊這件事。”這是李玉的軟肋。

這些細膩、柔軟的部分,是電影世界裏野性、堅毅的李玉的另一面,更多時候,她只願意展示自己像個“鬥士”的一面。“因為拍電影是很難的,尤其是在現在的環境下。”

李玉看到電影的陣地正在被娛樂、消遣佔領,她想做的是往前走,哪怕只能前進半步,但還是要把自己的“刺”支楞起來。

“這個世界上需要鼓勵大家向善的電影,也一定要有站在黑暗裏去看待黑暗的電影,要有不同的電影。”當下大銀幕女性角色單一,有反叛精神、有力量的女性缺失,作為創作者,李玉一直都想做點什麼。“我們是在男性視角、男性的注視下活着的,我一直想拍一個女性復仇的故事。”

她想拍的是像《末路狂花》那樣,帶着女性的覺醒、反抗與復仇意識的電影,想要用一些極端的案例來展示女性的反抗,並用這種反抗來隱喻女性對於自己所遭受的壓抑、困境的反抗。“之前我拍的電影就困境講困境,還是沒有穿透疼痛,疼痛依然在,但是現在,我們可以穿透它。”

李玉喜歡強大的人,想要繼續做強大的人,拍有勁兒的電影,一點點把“刺”伸出來,然後扎出去。“能扎多深扎多深,我們可能在這個過程中,刺也斷了血也流了,但是人本來就活那麼短,所以,戰鬥很重要。”