當音樂人準備好面對死亡,會給我們留下什麼?_風聞

哎呀音乐-哎呀音乐官方账号-一直想学习一门乐器,却不知从何开始?来!我教你呀2022-08-29 11:11

在傳統觀念裏,死亡是一種禁忌話題。連孔夫子被問及“什麼是死”時,都只會以“未知生,焉知死”作答,把話題轉移到現世生活中。

在傳統觀念裏,死亡是一種禁忌話題。連孔夫子被問及“什麼是死”時,都只會以“未知生,焉知死”作答,把話題轉移到現世生活中。

但在現實生活中,我們卻實在不能和死亡隔離:無論是日常交流中用“笑死”“累死”等來表達一種極端狀態;還是在經歷意外後,目睹一張熟悉的面孔變成黑白照片;抑或是發生天災人禍,羣體災難被一串如“XX人歿”的抽象數字指代;這一切都在提醒着我們——死亡是一種無定的必然。 面對不可捉摸的、不可逆轉的生命終止,人們往往會思考自己能給後人留下什麼。對音樂人來説同樣如此,遺專和遺作,往往和出道曲同樣重要,凝結着他們獨一無二的生命總結。

搖滾樂,向死而生 早逝的搖滾樂歌手從來不忌憚死亡,甚至被死亡吸引。

搖滾樂,向死而生 早逝的搖滾樂歌手從來不忌憚死亡,甚至被死亡吸引。

搖滾樂史上,有一個“27歲俱樂部”,其成員由在27歲左右去世的搖滾樂手、歌者組成。

比如吉他英雄吉米·亨德克斯,大門樂隊的主唱吉姆·莫里森,滾石樂隊的布萊恩·瓊斯……

“27歲俱樂部”甚至給後來的樂手帶來了“死亡崇拜”,柯特·柯本的妹妹曾經談到過,在童年時,他的哥哥就表示過對27俱樂部的嚮往。

“27歲俱樂部”甚至給後來的樂手帶來了“死亡崇拜”,柯特·柯本的妹妹曾經談到過,在童年時,他的哥哥就表示過對27俱樂部的嚮往。

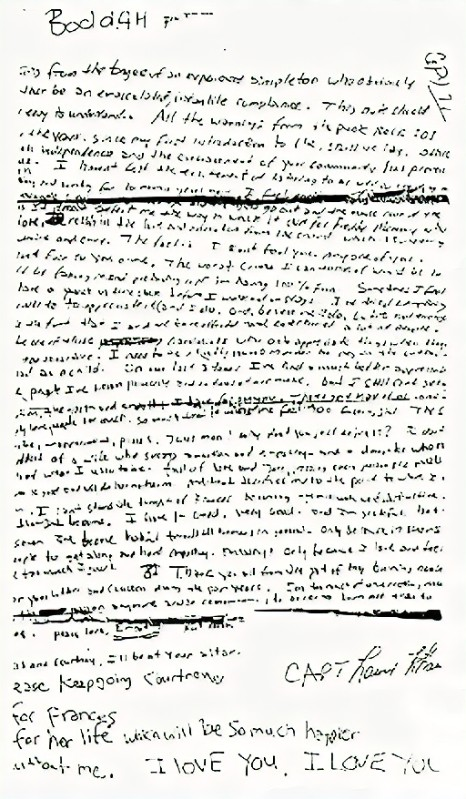

也不知道是命運使然還是巧合,因長期受胃痛與毒品折磨的他終於在27歲那年,用一把獵槍結束了自己的生命。

在遺書中,他引用了尼爾·楊的歌曲《HeyHey MyMy》的歌詞:“與其苟延殘喘,不如縱情燃燒”。(It’s better to burn out than to fade away)

正是這一句歌詞,成為了柯本遺書中的高光句。1994年5月,柯本在西雅圖的一處住宅裏吞槍自殺,人們在他的遺體旁邊發現了一張反覆塗抹的遺書——這預示着搖滾明星的隕落,也意味着傳奇樂隊Nirvana涅槃的解散。

對“27歲俱樂部”的成員來説,瞬間的炸裂比漸漸衰退更符合他們的音樂和性格。自毀並不是一種墮落,而是一種釋放。

對“27歲俱樂部”的成員來説,瞬間的炸裂比漸漸衰退更符合他們的音樂和性格。自毀並不是一種墮落,而是一種釋放。

因此,他們的遺作往往是純粹的,比如詹尼斯·喬普林(Janis Joplin)去世以後的釋出的專輯《珍珠》(Pearl),延續了她灑脱自然的風格。

視頻連接請戳

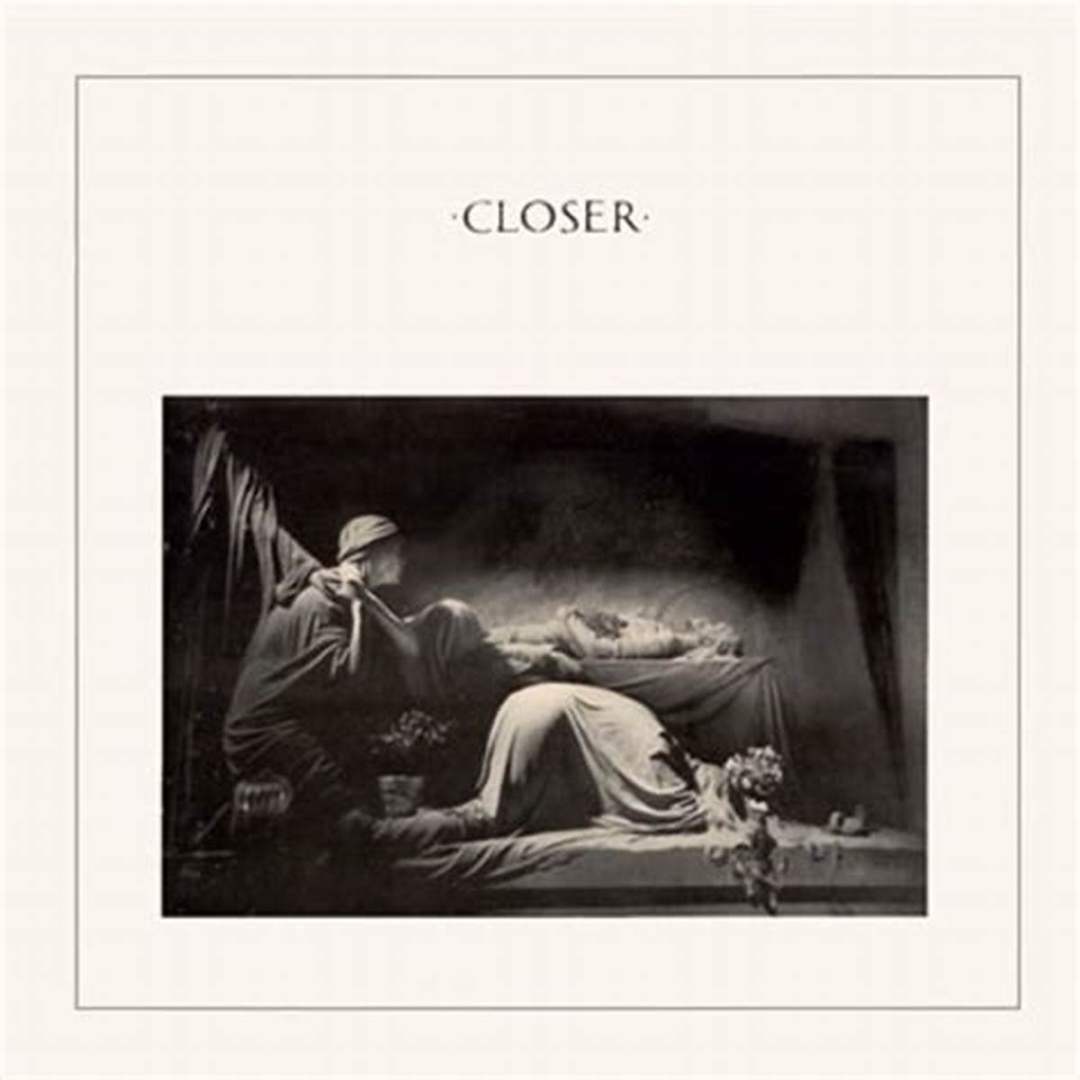

同樣的還有Joy Division的專輯Closer。

1980年4月7日,飽受癲癇病和抑鬱症折磨的快樂分裂(Joy Division)主唱伊恩·柯蒂斯( Ian Curtis)服下大量安眠藥自殺,未遂後,他又在美國巡演的前夜,在紐約市的一間公寓裏自縊身亡,享年23歲。

1980年4月7日,飽受癲癇病和抑鬱症折磨的快樂分裂(Joy Division)主唱伊恩·柯蒂斯( Ian Curtis)服下大量安眠藥自殺,未遂後,他又在美國巡演的前夜,在紐約市的一間公寓裏自縊身亡,享年23歲。

這正是快樂分裂樂隊接近成名的階段:一年前,剛剛發佈了專輯Unknown Pleasures讓樂隊小有名氣,兩首新歌Transmission和Love Will Tear Us Apart進一步提高了樂隊的知名度。

因為主唱伊恩·柯蒂斯的意外離世,樂隊其他成員用當時最新潮的設備,為伊恩生前錄製好的人聲編曲。但由於人聲錄製和編曲錄音的時空差,使得人聲的音質並沒有特別好,但正是人聲的這種模糊感,加劇了Joy Division的疏離和抑鬱氣質。

因為主唱伊恩·柯蒂斯的意外離世,樂隊其他成員用當時最新潮的設備,為伊恩生前錄製好的人聲編曲。但由於人聲錄製和編曲錄音的時空差,使得人聲的音質並沒有特別好,但正是人聲的這種模糊感,加劇了Joy Division的疏離和抑鬱氣質。

整張專輯彷彿是伊恩在樂迷耳邊傾吐他的心理和身體狀態:身患癲癇,受不可控的疾病折磨,內心敏感脆弱,甚至不敢抱自己的女兒;長期自責,常年焦慮,有難以剋制的自殘和自毀傾向……

伊恩去世後,Joy Division失去了那個穿着雨衣跳着怪步舞的抖動的身影,改名換姓成了New Order,開始向電子樂大步邁進,把後朋克樂隊Joy Division永遠變成伊恩的墓誌銘。

伊恩去世後,Joy Division失去了那個穿着雨衣跳着怪步舞的抖動的身影,改名換姓成了New Order,開始向電子樂大步邁進,把後朋克樂隊Joy Division永遠變成伊恩的墓誌銘。

更有一部分遺作,因為再創作而更加煥發生機。

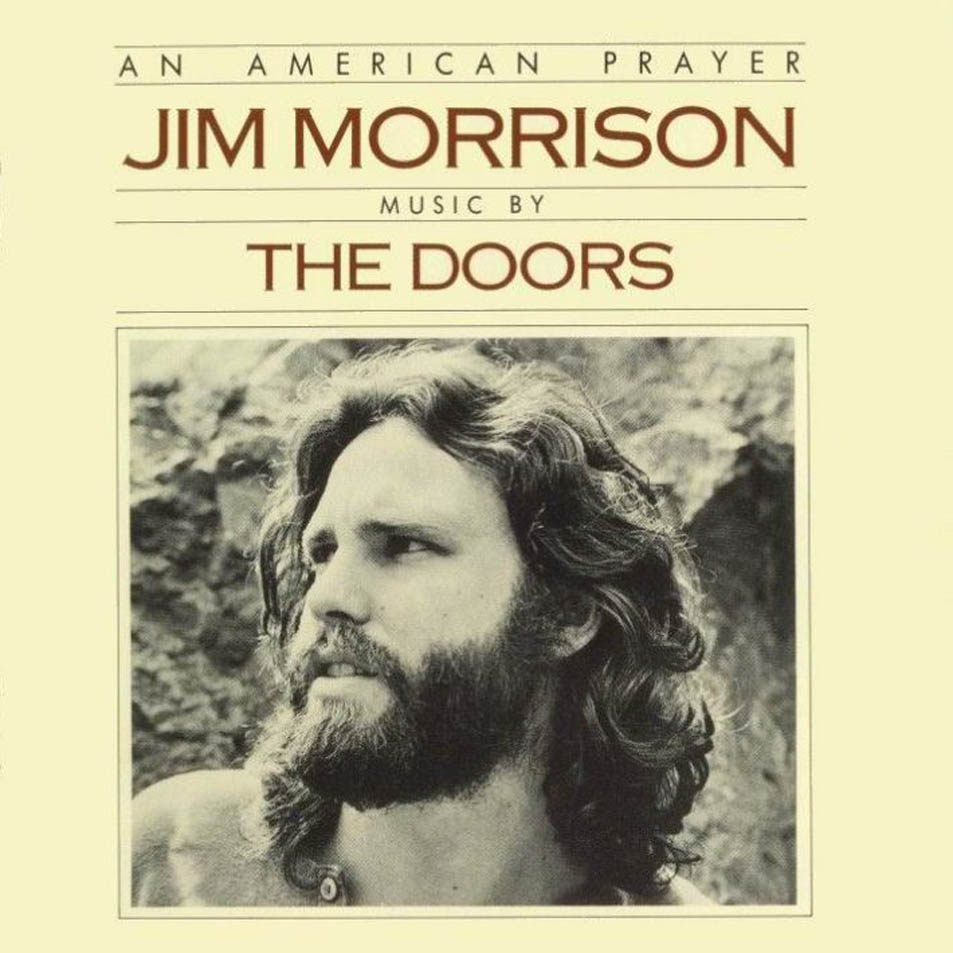

大門樂隊在吉姆·莫里森去世以後,整理了他的詩歌手稿,採樣了他的朗誦錄音,重新編曲配樂,在1978年,形成了專輯《美國祈禱者》(An American Prayer)。

編配仍然是大門樂隊擅長的藍調曲風,但這張專輯的魅力遠不止於此。

編配仍然是大門樂隊擅長的藍調曲風,但這張專輯的魅力遠不止於此。

它呈現了吉姆·莫里森對越戰的反思:“你是否知道我們正在被不動聲色的軍官們引向毀滅嗎?那些肥胖遲鈍的士兵們正對年輕人動手動腳。”

對無序的大眾傳媒的憂慮:“你知道我們已被電視所統治嗎?月亮是渴血的野獸。”

以及對美國曆史和個人記憶的講述:“流血的印第安人從拂曉的高速公路上散去,無數幽魂擁擠於少年脆弱而易碎的心靈……”(Newborn Awakening)

這些碎片化的語言都在為我們拼湊一個更完整的吉姆·莫里森:一個深沉的意見領袖,一個真正的詩人。

遺作:生命的註腳 意外早逝的音樂家可能並不會刻意地留下作品,但那些緩慢地在病痛中衰老的人們,更能清晰地認知到,要為世界留下什麼,要用什麼樣的作品為自己的人生作註腳。

遺作:生命的註腳 意外早逝的音樂家可能並不會刻意地留下作品,但那些緩慢地在病痛中衰老的人們,更能清晰地認知到,要為世界留下什麼,要用什麼樣的作品為自己的人生作註腳。

雖然我們清楚上世紀嬰兒潮時期成羣而來的音天才們,註定要在這個世紀面臨死亡。但2016年,永遠會是樂迷心中難忘的一年——他們曾成羣地來,現在又成羣地走。

在這一年裏,世界上最偉大的歌手相繼離世:大衞·鮑伊,王子,威猛樂隊的喬治·邁克爾,老鷹樂隊吉他手約翰·格倫,萊昂納多·科恩等等。

面對逐漸衰退的身體,他們用音樂告別世界,並告慰自己的靈魂。

2016年年初,來自大衞·鮑伊因肝癌去世的噩耗傳來。在他離世前兩天,他的專輯Blackstar上線,成為送給全體樂迷的最後一份禮物。

整張專輯延續了大衞·鮑伊一如既往強烈的視覺效果追求,像一部庫布里克的科幻電影,充滿了想象力。

我們能在MV裏找到Space Oddity,《天外來客》這些大衞·鮑伊作品的影子,更能聽到他和癌症抗爭18個月的心理寫照。

尤其在Lazarus這首歌中,大衞·鮑伊展示了自己病中的狀態。

尤其在Lazarus這首歌中,大衞·鮑伊展示了自己病中的狀態。

在MV裏,鏡頭掠過他蒼白且長着老年斑的手臂,移到他佈滿皺紋的臉上,再到他被白布矇住的雙眼。在病牀上他掙扎吟唱,並回憶自己的一生——剛到紐約時躊躇滿志,瀟灑肆意,而如今體弱色衰,危卧病榻。

視頻連接請戳 歌名Lazarus來自聖經故事:在約翰福音中,病重的拉撒路被耶穌復活,成為基督信仰的神蹟之一。大衞·鮑伊也在隱喻着死亡和復生的關係。他不止一次地提到了天堂,但他將其與自由劃等號:“我已置身天堂,帶着我看不見的創傷,和不可複製的戲劇人生;我已眾人皆知,如同那隻藍知更鳥,我將獲得自由,就像真的我一樣。”

好似死亡對他來説並不是一切的終止,而是通往絕對自由的坦途:一位居住在火星的天外來客,終於要回到那顆屬於他的母星上了。

民謠詩人萊昂納德·科恩同樣安然地面對死亡,即使在製作專輯You want it darker的時候,已經無法離開輪椅生活,但在準備死亡的過程中,他依然淡定自如。

直到2016年7月,他的女友瑪麗安·伊倫在挪威病逝,他才進一步地體會到死亡的緊迫感。

瑪麗安將死時,他給她寫了一封郵件:“嗨,瑪麗安,我們已如此年邁,肉體分崩離析。我想我很快就將步你的後塵。我緊靠在你身後,近得只要你伸出手就能觸到我。你的始終愛你的才貌,我已無須多言,因為你早已知曉。現在,我就想祝你旅途愉快。再見了,老友。無盡的愛,我們路上見。”

在預見了死亡之後,科恩開始準備他最後一張專輯。兒子亞當把住所改為錄音室,定製了一張專用的椅子,讓父親坐在輪椅上唱歌。在輪椅上,他字斟句酌,每一行句子都要耗費相當長的時間。為了達到最佳的效果,82歲高齡的他放棄了漸漸演唱,而變成了配樂詩朗誦。

在預見了死亡之後,科恩開始準備他最後一張專輯。兒子亞當把住所改為錄音室,定製了一張專用的椅子,讓父親坐在輪椅上唱歌。在輪椅上,他字斟句酌,每一行句子都要耗費相當長的時間。為了達到最佳的效果,82歲高齡的他放棄了漸漸演唱,而變成了配樂詩朗誦。

2016年11月,他生前的最後一張專輯You want it darker問世,三年後,這張專輯的“B面”Thanks For The Dance發佈,構成了對世界的一場漫長的告別。

在歌曲The Hills裏,他説:我不能登山,運動系統已經老化;我靠藥物續命,感謝上帝;我的書頁太白,我的墨跡太淺,白晝寫不出,黑夜的詩篇。

死亡是難以阻止的,但用什麼樣的心態和姿態去面對死亡,卻是每個人都可以選擇的詩。科恩選擇了坦然,平靜,與感恩。

遺作也是音樂人對自己生命的補充 Prince因他豐富多變的曲風聞名於世,作品數不勝數,甚至生前的“棄曲”都能集合起來出好幾張新專輯。

遺作也是音樂人對自己生命的補充 Prince因他豐富多變的曲風聞名於世,作品數不勝數,甚至生前的“棄曲”都能集合起來出好幾張新專輯。

比如遺專Originals,是一系列Prince寫給別人的歌曲小樣。生前,Prince為很多女子樂隊和女歌手創作了大量歌曲。

比如為手鐲樂隊(The Bangles)創作的Manic Monday, 為愛爾蘭歌手希妮德·奧康娜(Sinéad O’Connor)創作的Nothing Compares 2 U等等。這些歌曲的原始版本,都能在專輯Originals中找到,雖然大多歌曲都是demo,但完整性很強。

而他第三張遺專Welcome 2 America又了給人重新認識Prince的契機。這張專輯由他90年代未發佈的作品組成,和他以往的歌曲不同,這張專輯關注美國社會的諸多現象,呈現出Prince的現實主義傾向。

視頻連接請戳 直到如今,Prince未發表的遺作仍在不斷釋出,繼續補充他龐大的曲庫,和樂迷進行超時空對話。

1993年,是Beyond樂隊成立的第十年,是他們到日本發展的第二年。在這個關頭,Beyond需要一張專輯來總結自己的十年,也需要一張專輯讓他們在日本站穩腳跟。

《樂與怒》就是他們精心打磨的一張鉅作,大部分詞曲由黃家駒完成。但就在專輯發佈後不久,黃家駒在東京錄製節目時不慎從舞台上跌落,受重傷去世。

作為黃家駒在世創作的最後一張專輯,《樂與怒》一半是Beyond商業化的一面,一半是他們對搖滾的堅持。《情人》是商業化的流行搖滾,《我是憤怒》、《全是愛》帶點金屬味道,《爸爸媽媽》則隱喻香港迴歸,具有爵士色彩。

其中,最重要的歌曲當屬《海闊天空》。歌裏唱了黃家駒一路走來的迷茫與堅持,成為了對黃家駒短暫的一生最佳的註腳。

音樂,是一種告別的方式 對意外離世的音樂人來説,癌症是極大的死亡誘因。它是對人生命的漫長且痛苦的審判,你知道死亡的鐮刀最終會割向你,但難以預料生命餘下的時長。因此,如何告別是患癌人羣常常需要的考慮的最後一件人生大事。

音樂,是一種告別的方式 對意外離世的音樂人來説,癌症是極大的死亡誘因。它是對人生命的漫長且痛苦的審判,你知道死亡的鐮刀最終會割向你,但難以預料生命餘下的時長。因此,如何告別是患癌人羣常常需要的考慮的最後一件人生大事。

告別可能是慎重的,比如梅豔芳。2003年,她已經病入膏肓,因長期的化療頭髮掉光,下體也不斷流血,穿着紙尿褲才能上台。但就在這種情況下,她在香港紅磡連開八場“梅豔芳經典金曲演唱會”。哪怕每唱一首歌,她都需要在後台打一針止痛針才能繼續,但每一場演出她都盡善盡美,把舞台效果,個人形象做到了極致。

11月,在最後一場演唱會上,她穿着盛大的婚紗,嫁給了音樂和舞台,用一首《夕陽之歌》向觀眾告別。她對觀眾説“我老是覺得,夕陽和黃昏都十分漂亮,但十分短暫,我們應該珍惜,更加要爭取在身邊所有的事,否則瞬間便一無所有。”

視頻連接請戳 正如轉瞬即逝卻美豔無比的夕陽,一個月後,她的身體急轉直下,在香港溘然長逝。

告別也可能是隱秘的。

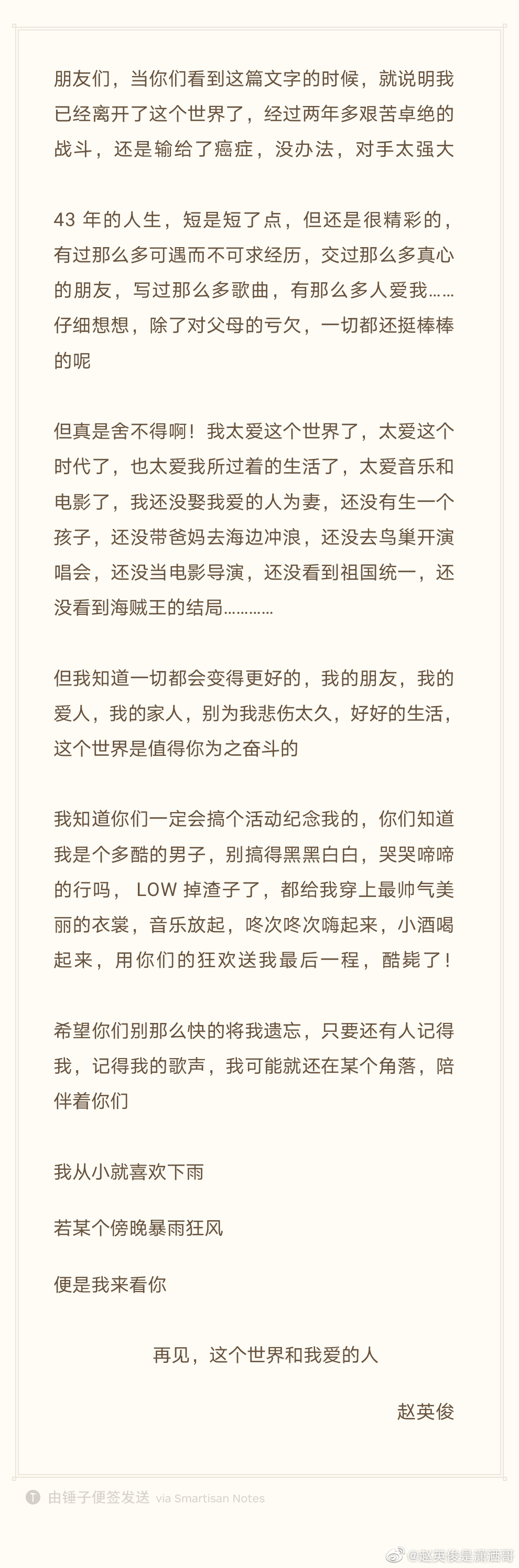

從2019年開始,趙英俊就走上了抗癌之路。除了身邊的密友,基本上不為大眾所知。在吃着止疼藥的間隙,他為抗癌電影《送你一朵小紅花》錄下了同名主題曲和插曲,用樂觀的態度迎接死亡。

作為幕後製作人,他常常根據電影情節寫出合適的歌,但這一次,趙英俊不止基於韋一航和馬小遠的故事,也基於自己的親身經歷。

克勞迪奧·阿巴多是世界知名意大利指揮家,他獨攬了維也納,柏林主要音樂團體的指揮工作,被稱為“世界上最美的左手”。

克勞迪奧·阿巴多是世界知名意大利指揮家,他獨攬了維也納,柏林主要音樂團體的指揮工作,被稱為“世界上最美的左手”。

2000年,阿巴多被查出身患癌症。兩年後,他辭去了柏林愛樂樂團總監和首席指揮的職務,創建了瑞士琉森音樂節管弦樂團。每年夏天,來自世界各地的優秀音樂家齊聚琉森,在阿巴多的指揮下演出。

在古典樂屆,有一個“第九交響曲魔咒”:貝多芬,舒伯特,布魯克納在完成生涯的第九首交響曲後,都撒手人寰。

在古典樂屆,有一個“第九交響曲魔咒”:貝多芬,舒伯特,布魯克納在完成生涯的第九首交響曲後,都撒手人寰。

為了破除這個魔咒,馬勒把他的第九交響曲改為《大地之歌》。然而,馬勒還是難逃死亡的追捕。

一直以來,阿巴多都對馬勒的交響曲情有獨鍾。

他認為寂靜是聲音的延續,因此在欣賞涉及到死亡的音樂時,保持安靜和肅穆是聽眾應有的態度,也是對作曲家的尊重。

在2009年。阿巴多在馬勒《第九交響曲》結束後,他和觀眾心有靈犀,配合了長達兩分鐘的寂靜,共同完成了樂曲的尾聲,彷彿這也是指揮本人的安魂曲,告慰自己在寂靜中慢慢消逝的生命。

視頻連接請戳 2013年的琉森音樂節是阿巴多的謝幕演出,在最後,他帶領樂團演繹了舒伯特的《未完成交響曲》和布魯克納的《第九交響曲》,這都是作曲家離世時未完成的遺作。那時,阿巴多的身體已經透支。“大音希聲,大象無形”,在演奏結束後,他站在台上一動不動,享受寂靜的魅力。

半年後,他長眠於瑞士的菲克斯山谷,一個禁止汽車通行的世外桃源。

在漢語中,家和墳冢的“冢”只有一點之差。“冢”是地下的家,似乎即使肉體歸塵歸土,人的社會關係、精神靈魂也會在一個不可知的世界裏繼續維繫着。

然而,我們對死亡的恐懼正來自於這種不可知。

你永遠無法驗證死後的世界是否如宗教典籍中描述的那樣與此生的行為緊密相關,於是恐怖的地獄變成了有神論者們對道德敗壞者的恫嚇;你也無法知曉抽象的精神靈魂是否能永存不息,於是天然地把肉體的終結視作意識和創造力的消散,擔心錯過此生未經歷的美好。

這種難逃的宿命對人的刺激是難以預估的,遺書、遺言以及音樂家的遺作就是瀕死者的思想爆發,它們承載着音樂家如何思考、理解並超越此生,如何告誡、啓發並影響世人。