南京後頭山唐墓出土釉陶俑羣初探——兼論毛氏家族墓的性質_風聞

中国考古-中国社科院考古研究所官方账号-中国社科院考古研究所2022-08-30 18:48

2016年,南京市考古研究所為配合基本建設,對南京市雨花台區鐵心橋街道後頭山進行了全面勘探,共發現墓葬等遺蹟28處,其中在後頭山南坡發現了一處唐代毛氏家族墓地。墓地清理出三座單室磚墓(編號M10~M12),墓內均隨葬有成套的釉陶俑及各類模型明器,為本次考古發掘的重要收穫[1]。以往這類器物常見於初唐兩京地區,在江南地區極為罕見。這三座唐墓出土的釉陶俑羣種類齊全、形制統一,在南京地區尚屬首次發現,對研究初唐的隨葬器物、喪葬制度及南北方的物質交流具有重要價值。本文擬對南京後頭山毛氏家族墓出土的釉陶俑羣進行初步探討。

一 後頭山唐墓釉陶俑羣的種類及製作工藝後頭山M10~M12均遭不同程度的盜擾,隨葬器物保存狀況欠佳,釉陶俑出土時大多已碎裂,位置亦多受到擾動。M10墓室鋪磚大面積被毀壞,墓中隨葬的釉陶俑羣與墓室殘磚混雜,堆積於甬道內,原始位置已無從知曉。M10甬道堆積的最下方是一合石灰岩墓誌,保存狀況不佳,志文隻字不存。M11、M12隨葬的釉陶俑羣分佈於墓室東部,其位置均發生不同程度的位移。M11隨葬的釉陶鎮墓俑分置於甬道口兩側,其位置應未受到擾動,這種做法與同時期的北方唐墓較一致。

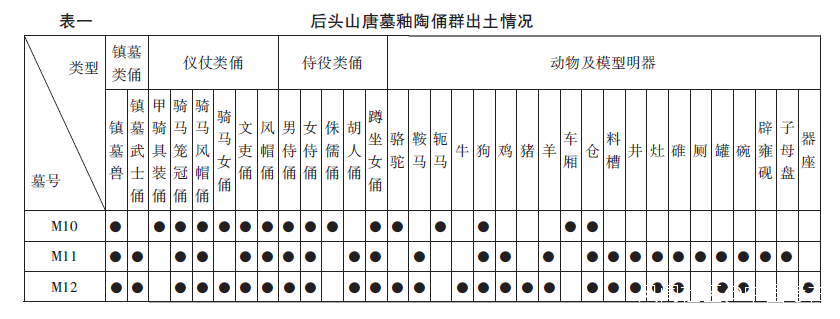

這三座墓出土的釉陶俑羣種類較多,包括鎮墓獸、鎮墓武士俑、甲騎具裝俑、騎馬籠冠俑、騎馬風帽俑、騎馬女俑、文吏俑、風帽俑、男女侍俑、胡人俑、侏儒俑、蹲坐女俑、鞍馬、軛馬、駱駝、牛車以及各類家畜動物及模型明器等,按性質可分為四類,即鎮墓類俑、儀仗類俑、侍役類俑及動物與模型明器(表一)。

據表一,M10~M12這四類釉陶器物均有出土,M11與M12隨葬釉陶俑羣的種類與組合較為接近;M10出土釉陶俑羣的種類略少於M11、M12,模型明器僅出土釉陶車廂、倉各1件,但M10儀仗類俑的種類較M11、M12更齊全。整體來看,後頭山唐墓出土的釉陶俑羣幾乎涵蓋了同時期中原兩京地區高等級墓葬隨葬俑的所有種類,形制亦無差別,但後頭山唐墓出土的釉陶俑羣質地和工藝較為特殊。

據表一,M10~M12這四類釉陶器物均有出土,M11與M12隨葬釉陶俑羣的種類與組合較為接近;M10出土釉陶俑羣的種類略少於M11、M12,模型明器僅出土釉陶車廂、倉各1件,但M10儀仗類俑的種類較M11、M12更齊全。整體來看,後頭山唐墓出土的釉陶俑羣幾乎涵蓋了同時期中原兩京地區高等級墓葬隨葬俑的所有種類,形制亦無差別,但後頭山唐墓出土的釉陶俑羣質地和工藝較為特殊。

後頭山唐墓出土的釉陶俑羣均以白色瓷土為胎,胎質疏鬆,外施鉛釉,釉色偏青偏黃,釉面較薄,表面有細小冰裂紋開片,少數釉陶俑殘留有塗朱的痕跡。這批器物整體保存狀況欠佳,釉面多有脱落。究其原因,大致有二:一是江南氣候濕潤,地下水源豐富,土壤相對潮濕,不利於隨葬器物保存;二是釉陶俑自身的工藝問題。

小林仁認為這類釉陶俑的製作工藝與唐三彩類似,先高温素燒成瓷胎,再施釉低温燒製[2]。李浪濤指出,鄭仁泰墓出土的彩繪貼金釉陶俑,先以瓷土作胎,焙燒至1100℃成為素胎,施鉛釉,然後入窯以氧化焰燒至800℃,冷卻後再經過敷彩貼金而成[3]。以這種工藝製作的釉陶俑主要發現於初唐兩京地區的高等級墓葬。關中地區出土釉陶俑的燒製温度較高,如鄭仁泰墓出土釉陶俑的素燒温度能達到1100℃,其胎質緻密堅實,胎釉結合程度較好,部分釉陶俑通體敷彩貼金,顏色絢麗。洛陽地區出土的釉陶俑燒製温度較低,其胎質略鬆軟,釉面多施紅彩。就製作工藝而言,南京後頭山唐墓出土的釉陶俑羣與洛陽地區的同類器物更為接近。

二 後頭山唐墓釉陶俑羣的來源初唐,釉陶俑流行於兩京地區的高等級墓葬中,小林仁、徐斐宏對此已經展開了論述。小林仁認為兩京地區的釉陶俑產地與鞏義或鞏義一帶的窯口有密切關係,但就製作工藝而言,釉陶俑是沿襲了東魏北齊以來燒造低温鉛釉的製作技術,並且指出安陽張盛墓出土的白瓷俑與初唐釉陶俑之間存在密切關係[4]。徐斐宏在小林仁的基礎上,進一步認為初唐洛陽地區流行的釉陶俑應當承襲自隋代安陽地區的相關產品[5]。關於兩京地區釉陶俑的來源,本文在此不做深究,但對後頭山唐墓釉陶俑來源的探討需要與兩京地區的同類型器物進行對比。

目前,西安地區出土釉陶俑的墓葬數量不多,均為昭陵陪葬墓,其中包括貞觀十四年(640年)楊温墓、貞觀十七年(643年)長樂公主墓、顯慶二年(657年)張士貴墓、麟德元年(664年)鄭仁泰墓[6]。洛陽地區出土釉陶俑的墓葬大多沿黃河與洛河分佈,鞏義[7]、偃師[8]、洛陽[9]、孟津[10]、三門峽[11]等地的初唐墓葬中均有發現。長安與洛陽兩地雖均有釉陶俑出土,但俑羣的整體特徵尚有一定差異,需要將南京後頭山唐墓出土的釉陶俑羣與兩地出土釉陶俑羣按照鎮墓類俑、儀仗類俑、侍役類俑及動物與模型明器的分類進行對比研究。

1.鎮墓類俑

後頭山唐墓出土的鎮墓類俑由鎮墓獸和鎮墓武士俑組成,其中鎮墓獸2件(人面、獸面各一)、鎮墓武士俑2件。以M11出土的鎮墓類俑為例,鎮墓獸與鎮墓武士俑分置墓室南壁甬道口東西兩側,左右相對而立。鎮墓獸造型樸素,面部未出現誇張態勢(圖一∶1),鎮墓武士俑造型逐漸脱離隋以來呆滯遲鈍的狀態,兩者的形制特徵符合初唐鎮墓俑的特點。西安地區出土釉陶鎮墓類俑有兩種風格:其一為貞觀十七年長樂公主墓出土,鎮墓獸高約28.5釐米,鎮墓武士俑高約40釐米,通體施青釉,釉面有冰裂紋開片,局部殘留紅彩,俑身底足有巖座(圖一∶3、4);其二為鄭仁泰、張士貴墓出土的鎮墓獸與鎮墓武士俑,體形高大,高度均在60釐米以上,釉面之上通體彩繪貼金,紋飾繁複,顏色絢麗(圖一∶5、6)。洛陽地區出土的鎮墓獸(圖一∶2)與鎮墓武士俑,白胎,通體施青黃釉,整體造型幾乎與後頭山唐墓出土的鎮墓俑完全一致。

圖一 初唐墓葬出土釉陶鎮墓類俑 1.後頭山M11出土人面鎮墓獸 2.偃師崔大義妻李夫人墓出土人面鎮墓獸 3.長樂公主墓出土人面鎮墓獸 4.長樂公主墓出土鎮墓武士俑 5.鄭仁泰墓出土人面鎮墓獸 6.張士貴墓出土鎮墓武士俑

圖一 初唐墓葬出土釉陶鎮墓類俑 1.後頭山M11出土人面鎮墓獸 2.偃師崔大義妻李夫人墓出土人面鎮墓獸 3.長樂公主墓出土人面鎮墓獸 4.長樂公主墓出土鎮墓武士俑 5.鄭仁泰墓出土人面鎮墓獸 6.張士貴墓出土鎮墓武士俑

2.儀仗類俑、侍役類俑

後頭山唐墓出土的儀仗類俑可分為騎馬俑與立俑兩類,騎馬俑包括甲騎具裝俑、騎馬籠冠俑、騎馬風帽俑、騎馬女俑,立俑包括文吏俑、風帽俑;侍役類俑包括男侍俑、女侍俑、胡人俑、侏儒俑、蹲坐女俑(圖二)。這兩類俑幾乎都能在洛陽地區的唐墓中找到相同器物。以洛州刺史賈敦頤墓、偃師崔大義妻李夫人墓、三門峽商務中學M9為例,出土的騎馬風帽俑、騎馬籠冠俑、騎馬女俑、文吏俑、風帽俑、男侍俑、女侍俑、胡人俑、侏儒俑、蹲坐女俑與南京後頭山唐墓出土的同類釉陶俑幾無二致(圖三)。西安地區唐墓出土的釉陶儀仗類俑和侍役類俑種類繁多,如騎馬武士俑、騎馬宦官俑、騎馬胡人俑、騎馬文官俑、宦官立俑、男裝女俑等(圖四∶1、3~5),這些釉陶俑目前只在昭陵陪葬墓中發現,僅很少一部分與後頭山唐墓出土的釉陶俑造型接近(圖四∶2、6),但這些相似的釉陶俑也通體敷彩貼金,具有極高的裝飾性與藝術性,其他地區出土的釉陶俑均無法與之相提並論。

圖二 後頭山唐墓出土釉陶儀仗類、侍役類俑(部分)

圖二 後頭山唐墓出土釉陶儀仗類、侍役類俑(部分)

1.騎馬風帽俑 2.騎馬女俑 3.文吏俑 4.風帽俑 5、6.女侍俑 7.侏儒俑

圖三 洛陽地區唐墓出土釉陶俑

圖三 洛陽地區唐墓出土釉陶俑

1.賈敦頤墓出土騎馬風帽俑 2.崔大義妻李夫人墓出土騎馬女俑 3.商務中學M9出土文吏俑 4.商務中學M9出土風帽俑 5.崔大義妻李夫人墓出土女侍俑 6.商務中學M9出土女侍俑 7.商務中學M9出土侏儒俑

圖四 昭陵鄭仁泰墓出土釉陶俑

圖四 昭陵鄭仁泰墓出土釉陶俑

1.騎馬武士俑 2.騎馬樂俑 3.騎馬宦官俑 4.男裝女俑 5.宦官立俑 6.文官俑

值得一提的是,後頭山M10出土了一件釉陶甲騎具裝俑。甲,人鎧也;具裝,馬鎧也[12]。甲騎具裝即騎手、戰馬皆披甲的重騎兵。此種俑在十六國至北朝晚期大量出現,入唐以後逐漸式微。據目前已發表的資料,後頭山M10出土的釉陶甲騎具裝俑是釉陶同類型器物的首次發現。

3.動物及模型明器類俑

後頭山唐墓出土的動物及模型明器類俑主要有三類:一是墓主日常出行所用的牛車、鞍馬、駱駝等出行載具;二是莊園生活所需的各類家禽及倉、井、灶、碓、廁等模型明器;三是體現墓主情趣的文房用具及茶器,如辟雍硯、子母盤等。據目前已發表的資料,釉陶質的家禽動物及模型明器類俑在西安地區出土數量較少,並且其表面敷彩貼金,裝飾華麗。而洛陽地區有很多與後頭山唐墓相同的器物,如三門峽印染廠M130出土的釉陶鞍馬、駱駝,三門峽商務中學M9出土的釉陶豬、狗、倉,這些器物的形制、質地均與後頭山唐墓出土的同類器一致。

綜上所述,西安地區的釉陶俑羣等級高,種類多,體量大,製作工藝複雜,通體敷彩貼金,極具裝飾性與藝術性。洛陽地區釉陶俑羣的等級明顯低於西安地區,在俑羣的種類、數量、製作工藝方面都有明顯的差距。通過將南京後頭山唐墓出土的釉陶俑與兩京地區相對比,可以發現後頭山唐墓出土釉陶俑羣的形制、組合、製作工藝均與洛陽地區釉陶俑羣高度相似。由此可見,後頭山毛氏家族墓隨葬的釉陶俑羣應當源自洛陽地區。

三 後頭山毛氏家族墓的性質後頭山唐墓的形制與隨葬器物帶有典型的兩京地區特徵,與江南初唐墓葬有明顯不同。由於後頭山M10、M11出土的墓誌因風化隻字不存,無法從中獲取相關信息,故僅能通過墓葬的整體情況進行初步推測。

根據後頭山三座唐墓的考古發掘情況,能夠獲知以下信息。第一,M10~M12均為帶斜坡墓道的弧方形單室磚墓,規模、形制相近,用磚相同,是同時期建造的墓葬,且這三座墓周邊未發現其他唐代墓葬,表明這處墓地延續時間很短。第二,從墓葬分佈來看,三座墓的間距不過數米,M10、M11在北,左右並列,M12位於M11東南,這表明三座墓的主人關係親密,且輩分可能不同。第三,M11西壁直欞假窗兩側砌築有兩塊銘文磚,其中一塊銘文為“貞觀十九年八月廿日,奉為毛明府造磚,有五千五百口,便特造五千口磚取”,可知M11墓主被稱為“明府”,此稱在唐代為縣令尊稱。第四,釉陶俑與粉彩陶俑相比,成本高,製作工藝複雜,但細膩的胎體與晶瑩剔透的釉面也使其具備更好的裝飾性與藝術性,且從目前出土有釉陶俑的墓葬來看,釉陶俑是一種等級較高的隨葬器物,並非普通的士族官吏能夠承受。

墓葬的營建是家族性的集體行為,墓葬的規模、隨葬器物的內容與數量都具有重要的象徵意義。後頭山三座唐墓是目前南京地區發現的等級最高、隨葬器物最豐富的初唐墓葬,墓葬營建的背後反映出毛氏家族對財力、人力、物力的凝聚。從此處墓地延續時間短、周圍未發現相關聯墓葬,並結合這三座墓的佈局、形制、隨葬器物特徵,推測後頭山毛氏家族墓為遷葬墓的可能性最大。問題是,後頭山這三座墓的形制與隨葬器物為何帶有兩京地區墓葬的鮮明特徵?這種特殊的現象,亦見於遼寧朝陽地區的初唐墓葬。

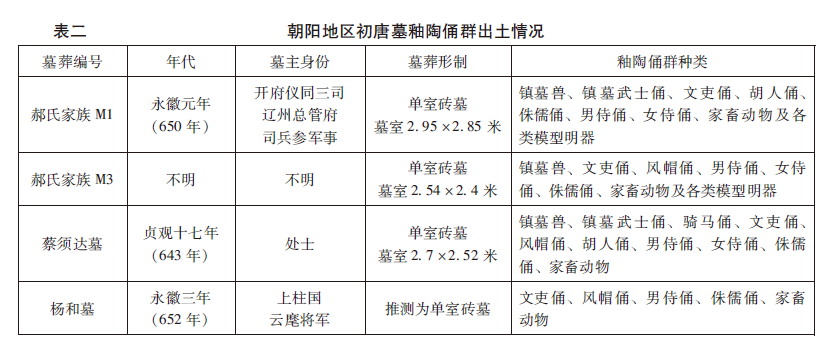

朝陽地區的初唐墓葬中也有釉陶俑羣出土,如郝氏家族M1和M3[13]、蔡須達墓[14]、楊和墓[15]。現將這幾座墓葬的部分信息列表如下(表二)。

由表二可知,朝陽地區初唐墓出土釉陶俑羣的種類、組合與南京後頭山毛氏家族墓出土的釉陶器相似。兩地釉陶俑羣的造型與製作工藝也近乎相同,都應產自洛陽一帶(圖五)。這批墓葬營建的年代前後相差不過數年,且墓葬形制與規模也基本相同,均為弧方形單室磚墓,明顯帶有兩京墓葬的特徵。值得注意的是,朝陽與南京兩地墓葬的建造過程中均保留有本地墓葬的風格,朝陽地區郝氏M1和M3、蔡須達墓、楊和墓中的階梯墓道及棺牀後置(圖六)的做法是朝陽地區墓葬的特徵,南京後頭山唐墓中的磚砌排水道、直欞假窗、模印磚也具備南方墓葬的傳統因素。從這一點來説,兩地弧方形磚墓是使用兩京地區的工匠技術建造的,但墓葬營建過程中又不可避免地帶有本地特徵。南京、朝陽分處南北兩地,同時期出現了與兩京地區墓葬形制、隨葬器物大致相同的墓葬,應怎樣進一步認識這一現象呢?

由表二可知,朝陽地區初唐墓出土釉陶俑羣的種類、組合與南京後頭山毛氏家族墓出土的釉陶器相似。兩地釉陶俑羣的造型與製作工藝也近乎相同,都應產自洛陽一帶(圖五)。這批墓葬營建的年代前後相差不過數年,且墓葬形制與規模也基本相同,均為弧方形單室磚墓,明顯帶有兩京墓葬的特徵。值得注意的是,朝陽與南京兩地墓葬的建造過程中均保留有本地墓葬的風格,朝陽地區郝氏M1和M3、蔡須達墓、楊和墓中的階梯墓道及棺牀後置(圖六)的做法是朝陽地區墓葬的特徵,南京後頭山唐墓中的磚砌排水道、直欞假窗、模印磚也具備南方墓葬的傳統因素。從這一點來説,兩地弧方形磚墓是使用兩京地區的工匠技術建造的,但墓葬營建過程中又不可避免地帶有本地特徵。南京、朝陽分處南北兩地,同時期出現了與兩京地區墓葬形制、隨葬器物大致相同的墓葬,應怎樣進一步認識這一現象呢?

圖五 朝陽地區唐墓出土釉陶俑

圖五 朝陽地區唐墓出土釉陶俑

1.郝氏M1出土獸面鎮墓獸 2.郝氏M1出土武士俑 3.郝氏M1出土文吏俑 4.郝氏M1出土女侍俑 5.蔡須達墓出土騎馬俑 6.楊和墓出土風帽俑 7.楊和墓出土男侍俑

圖六 朝陽蔡須達墓墓室

圖六 朝陽蔡須達墓墓室

朝陽地區發現的隋唐墓葬,墓室形狀主要有方形和圓形兩種,其中方形墓主要流行於隋末唐初,圓形墓則在高宗、武周時期流行,並取代了方形墓[16]。圓形墓與方形墓的研究一直是學界關注的熱點。沈睿文在《北朝隋唐圓形墓研究述評》一文中對多學者的研究進行了梳理與述評,其指出在以往的研究中,張洪波、方殿春、謝寶富等學者認為唐代圓形墓由方形墓逐漸演變而來,但圓形墓的出現早在隋代以前,兩者間並不存在演進的關係[17]。從邏輯上而言,方形墓與圓形墓建築結構存在很大的差別,圓形墓完全沒有必要從方形墓演變而來。朝陽地區的方形墓在隋末唐初集中出現,必然是受到了某種因素的影響。李梅田首先指出,青齊地區被北魏佔據之前,青齊崔氏與南朝的聯繫十分緊密,加上地域臨近、士族固有的華夏正朔心理等因素,青齊崔氏墓葬有可能吸收借鑑了南朝流行的橢圓形磚墓的形制[18]。倪潤安進一步認為圓形磚墓在清河崔氏烏水房集中出現的原因,很大程度上是出自烏水房崔氏與劉宋、北魏政權的關係,其目的是為了整體提升家族地位,徹底告別平齊民的俘虜身份,以重新樹立起門閥士族的新形象[19]。李梅田、倪潤安對於圓形磚墓淵源的探究,為理解朝陽地區圓形墓與方形墓的出現提供了新的思路。

朝陽,古稱營州,自北朝以來一直是中原王朝在東北邊疆的軍事、貿易重鎮。楊隋代周後,營州刺史高保寧引突厥圍攻北平,平亂後,隋朝在營州設總管府,治龍城,開皇十八年(598年)改為柳城。618年,唐朝建立,設營州總管府領遼、燕二州,領柳城一縣,此時朝陽被羅藝割據自立,武德三年(620年)羅藝才奉表歸國。此後營州的戰略地位不斷加強,唐玄宗曾言:“我國家頃有營州,茲為虜障,此北戎不敢窺覘,東藩由其輯睦者久矣。”[20]貞觀四年(630年)東突厥滅亡後,“營州都督薛萬淑遣契丹酋長貪沒折説諭東北諸夷,奚、霫、室韋等十餘部皆內附”[21],營州也成為統籌東北諸族的重要據點,並在此後唐與高句麗長達24年的對峙中發揮了重要作用。咸亨元年(670年)之後,唐王朝對營州逐漸失去了掌控。調露元年(679年),突厥阿史德温傅、奉職二部叛唐,聚眾數十萬,叛軍迅速波及營州地區[22]。萬歲通天元年(696年),契丹首領李盡忠與孫萬榮叛唐之後,營州陷落,唐王朝一度失去了對營州的掌控。唐中宗即位後,營州都督府移治幽州漁陽,唐王朝對營州的經略徹底失敗。

北朝晚期朝陽地區帶台階墓道的方形積石墓較為流行,楊隋代周後,這種形制的墓葬逐漸消失,取而代之的是弧方形的磚室墓。吳炎亮認為弧方形磚墓的形制繼承了當地北朝墓葬的傳統,但也有變化之處,建築材料由石頭改為磚,可能受到了中原地區唐墓的影響[23]。據不完全統計,朝陽地區方形紀年墓流行時間在隋末唐初(600~670年前後),圓形紀年墓的流行時間主要在670年之後。唐代的喪葬制度是支撐現實社會秩序、維護國家政權的重要制度,喪葬與政治有着緊密的聯繫,喪葬活動往往表達出濃厚的政治意圖。其實不難發現,朝陽地區方形墓、圓形墓的流行時間與隋唐中央政府經略營州的時間是吻合的。隋末唐初,營州與兩京地區墓葬形制、隨葬器物的接近,反映出伴隨政治影響力而來的喪葬禮制對地方的影響,在670年之後,隨着唐朝對營州影響力的減弱,方形墓逐漸消失,圓形墓漸漸流行開來,這種情況也體現出逐漸脱離唐朝掌控的東北諸族率先通過墓葬形制來表達自身對政治、地域的認同。這一點在隋唐時期並非沒有先例,潼關税村廢太子楊勇墓,其墓葬形制為長斜坡墓道帶天井的圓形磚室墓,與關中傳統的墓葬形制不符,沈睿文認為這種情況恰好反映出廢太子勇生前嚮往北齊禮制、與山東人士交往、相互擁躉的政治立場[24]。

隋滅陳後,南京作為六朝故都,其局勢一直起伏不定。開皇十年(590年),也就是隋平陳一年後,江南豪族便爆發了大規模的反叛,“婺州人汪文進、會稽人高智慧、蘇州人沈玄懀皆舉兵反,自稱天子,署置百官”[25],又“江南人李稜等聚眾為亂,大者數萬,小者數千,共相影響,殺害長吏”[26]。雖然這場叛亂很快被平定,但一直到隋仁壽年間,文帝還在江東增設杭州總管府,以加強江南的軍事力量。隋末,南京為義軍首領杜伏威佔據。武德二年(619年),杜伏威遣使來降唐,武德五年(622年)入朝為質,但是唐朝取得江南地區的實際控制權卻要晚至武德七年(624年)平復杜伏威舊部輔公祏叛亂之後。隋末唐初,南京屬於政治軍事的敏感地帶,其局勢維繫着整個江淮地區的安穩。太宗即位後,於貞觀五年(631年)二月二十一日,以國公禮反並詔葬杜伏威,使別將戴士文監護喪事,這一舉措無疑體現出對江南豪族的安撫。就整體狀況而言,南京與朝陽地區有諸多相似之處,在這樣的背景之下,南京後頭山毛氏家族墓沒有延續六朝以來的喪葬傳統,而是參照“兩京模式”來營建墓葬,很可能是受到政治因素的影響。

20世紀80年代,湖北省博物館、鄖縣博物館發掘了唐濮王李泰墓、妃閻婉墓、長子李欣墓、次子李徽墓[27]。這四座墓葬均為帶長斜坡墓道的弧方形磚室墓,墓室四壁及頂部繪有壁畫,墓葬整體形制與南方唐墓差異很大,明顯帶有中原墓葬的特徵。李泰系唐太宗次子,太宗生前便將其發放鄖鄉,死後亦不許其奔喪,李泰僅在太宗逝後三年便薨於鄖鄉。李泰死後,就地安葬於鄖鄉馬檀山,事後也未獲準歸葬帝陵。李泰妃閻婉與長子李欣客死異鄉,後由李欣子李嶠將其二人遷葬回鄖鄉,李泰次子李徽無事而終,死於均州鄖鄉。李泰家族墓是唐王室墓葬中的罕見之例,但又合乎情理,究其原因是唐貞觀年間儲君之爭的歷史產物[28]。李泰家族墓地處湖北鄖縣,其家族墓地的墓葬形制、墓室壁畫的特徵皆為兩京地區高等級墓葬的風格,墓葬規格、隨葬器物數量與李泰等人的身份地位相匹配,符合唐代的喪葬觀念與禮儀制度,雖然其整體面貌與南方唐墓有很大差異,但這一點也在一定程度上反映出政治因素下兩京地區的墓葬形制對地方喪葬活動的影響。

後頭山唐墓與李泰家族墓有諸多相似之處,其墓葬形制與隨葬器物均體現出兩京地區的特徵,由於後頭山唐墓誌文不存,無法對其性質進行準確判斷,故只能通過相同墓例略加推測。後頭山唐墓是迄今南京地區發現的規模最大、等級最高、出土隨葬器物最為豐富的唐代墓葬,墓地規劃整齊有序,隨葬的釉陶俑羣成組成套,極其罕見。從墓地周邊的勘探結果來看,未發現相關聯墓葬,説明後頭山毛氏家族墓延續時間很短。因此,後頭山唐墓是一處具備特殊意義的家族墓地,其出現很可能受到政治因素的影響,或許反映出初唐南京毛氏家族意圖藉助喪葬活動向政治中心靠攏的意願。

註釋

[1]南京市考古研究院《南京雨花台區後頭山唐墓發掘簡報》,《文物》本期。

[2][日]小林仁《初唐黃釉加彩俑的特質和意義》,《中國鞏義窯》,中國華僑出版社,2011年。

[3]李浪濤《鄭仁泰陶俑概述》,《昭陵博物館陶俑珍品集I》,北京聯合出版公司,2016年。

[4]同[2]。

[5]徐斐宏《洛陽唐初黃釉俑試探——兼論洛陽唐初墓葬文化之淵源》,《中原文物》2019年第2期。

[6]上述墓葬出土的釉陶俑資料已結集出版。參見昭陵博物館《昭陵博物館陶俑珍品集》,北京聯合出版公司,2016年。

[7]鄭州市文物考古研究院等《鞏義貳仟家4S店唐墓發掘簡報》,《東方博物》2017年第4期。

[8]偃師商城博物館《偃師縣溝口頭磚廠唐墓發掘簡報》,《考古與文物》1999年第5期;趙會軍、郭宏濤《河南偃師三座唐墓發掘簡報》,《中原文物》2009年第5期(簡報中M1為崔大義及妻李夫人合葬墓,M2為崔大義墓,兩墓相距僅1米,且M1出土李夫人墓誌,故二人應為同塋異穴合葬,M1應為李夫人墓)。

[9]洛陽市文物考古研究院《洛陽紅山唐墓》,中州古籍出版社,2014年;洛陽市文物考古研究院《唐代洛州刺史賈敦頤墓的發掘》,《中國國家博物館館刊》2013年第8期。

[10]洛陽市文物工作隊《洛陽孟津朝陽送莊唐墓簡報》,《中原文物》2007年第6期。

[11]三門峽虢國博物館等《河南三門峽商務區中學9號唐墓發掘簡報》,《中原文物》2018年第4期;河南省文物考古研究院《河南三門峽市印染廠130號唐墓清理簡報》,《華夏考古》2016年第2期。

[12]《宋史》卷一四八《儀衞志》,第3470頁,中華書局,1985年。

[13]朝陽市文物考古研究所等《遼寧朝陽市哨口營子村唐墓發掘簡報》,《考古》2020年第1期。

[14]遼寧省文物考古研究所等《遼寧朝陽北朝及唐代墓葬》,《文物》1998年第3期。

[15]遼寧省文物考古研究所等《朝陽唐楊和墓出土文物簡報》,《朝陽隋唐墓葬發現與研究》,科學出版社,2012年。

[16]吳炎亮《試析遼寧朝陽地區隋唐墓葬的文化因素》,《文物》2013年第6期。

[17]沈睿文《北朝隋唐圓形墓研究述評》,《理論與史學》(第2輯),中國社會科學出版社,2016年。

[18]李梅田《論南北朝交接地區的墓葬——以陝南、豫南鄂北、山東地區為中心》,《東南文化》2004年第1期。

[19]倪潤安《試論北朝圓形石質墓的淵源與形成》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2010年第3期。

[20](宋)宋敏求編《唐大詔令集》卷九九《置營州都督府制》,第499頁,商務印書館,1959年。

[21](宋)司馬光《資治通鑑》卷一九三《唐紀九》“太宗貞觀四年八月甲寅”,第6082頁,中華書局,1956年。

[22]《舊唐書》卷八四《裴行儉傳》,第2803頁,中華書局,1975年。

[23]同[16]。

[24]沈睿文《廢太子勇與圓形墓——如何理解考古學中的非地方性知識》,《唐宋歷史評論》(第一輯),社會科學文獻出版社,2015年。

[25]《隋書》卷二《高祖紀二》,第35頁,中華書局,1973年。

[26]《隋書》卷四八《楊素傳》,第1284頁,中華書局,1973年。

[27]湖北省博物館等《湖北鄖縣唐李徽、閻婉墓發掘簡報》,《文物》1987年第8期;高仲達《唐嗣濮王李欣墓發掘簡報》,《江漢考古》1980年第2期。

[28]全錦雲《試論鄖縣唐李泰家族墓地》,《江漢考古》1986年第3期。

(作者:林澤洋 南京大學歷史學院,陳大海 南京市考古研究院;原文刊於《文物》2022年第2期)