他被網暴,今年最大冤案_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人2022-09-15 08:19

作者| 小漫

來源 | 視覺志

最近,又一網紅被網暴了。

重慶某景點,一位旅遊博主,選擇當地的滑竿(坐轎子)上山。

迎着路人的指指點點,他沒有坐到山頂,説好400元的價格,他還主動付了600元。

圖源網絡,下同

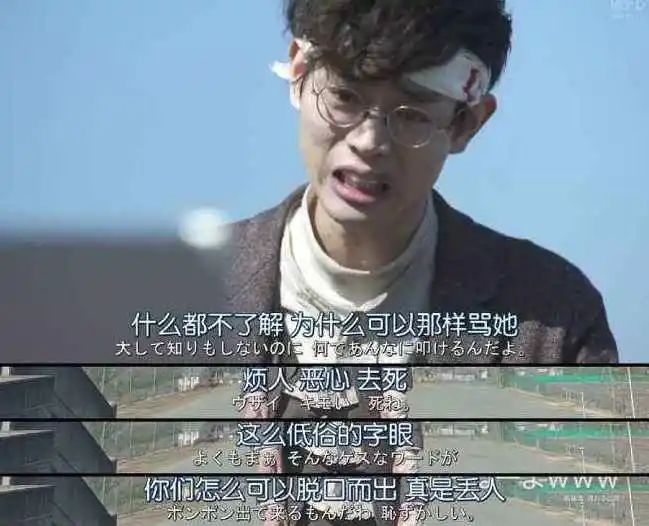

可惜依舊無法平息大眾的怒火,不少人怒斥:

“大家都生而為人,你憑什麼花錢踐踏他的尊嚴?”

“心真狠啊,竟然讓年紀那麼大的轎伕抬自己上山。”

對於坐轎者的辱罵,迅速反噬到轎伕身上。

樸素的同情心下,轎伕和顧客陷入兩難——

由於人人不敢坐轎,以此謀生的轎伕瀕臨失業。

肩抬竹轎、黝黑精瘦的轎伕,幾乎都是大山腳下的農民。

他們在天未亮時起身趕路,翻過懸崖,搶在第一批遊客前到達景區,生怕錯過任何抬轎機會。

“攢夠兒子的大學學費”“蓋二層樓的新房子”“給年邁多病的父母買藥”,都是支撐他們站在那裏的樸素心願。

可如今,他們一次次堆起笑容,向路人投以期盼的眼神,得到的卻只有擺手和搖頭。

如一位轎伕所言:“我不知道我做錯什麼了,為什麼忽然失業了。”

這場事件中,有人是抱着同情心,也不乏有人只是打着善意的幌子在網暴。

殊不知這種網暴,讓別人失去了本就艱難的人生。

他們不讓任何人坐轎,卻從未了解過,轎伕千瘡百孔的生活該怎麼過。

九派新聞採訪過幾位轎伕,他們年邁瘦削,但溝壑遍佈的臉上,掛着同一份驕傲。

61歲的殷逢元,做了20多年的轎伕。

他靠抬轎,將家裏漏雨的老式平房,蓋成三層房子,還給兒子建了一棟帶地下車庫的房子。

在他眼裏,坐轎者不是高高在上的傲慢者,不過是體力不好、腿腳不便,想要看風景的普通人。

“我們要抬轎賺錢,人家給我們錢,是兩全其美。”

52歲的吳屏,有一雙兒女需要撫養。

他想過進廠打工,但身體吃不消,也覺得被剝奪了自由。

抬轎比種地養豬收入都高,每當找到一位願意坐轎的遊客,他都會覺得自己“運氣不錯”。

隔着屏幕的天塹,人們只看到抬轎時,轎伕肩膀承受的重量,卻看不到他們身上的隱形重擔。

倪師傅告訴記者,他上有70多歲的父母,下有正在讀中學的孩子。

妻子收入有限,他每月抬滑竿的三千元收入,是整個家庭的重要經濟支撐。

“肯定想讓大家都來坐,我們要工作掙錢的嘛。”

轎伕們憑力氣掙錢,有權拒絕生意、自主議價,不覺得低人一等。

然而,有人的陣陣罵聲,將“坐轎”等同於“不道德”,毀掉了他們的生計。

歸根結底,瞧不起轎伕的,不是給錢的坐轎者,而是自詡正義的網暴者。

他們在內心將抬轎等同於卑賤的工作,在批判中捕捉虛弱的優越感。

他們不願意理解——

轎伕們想要的,從來不是一整天無所事事的空閒和焦慮。

而是暮色四合,收工回家時,揣着兜裏的錢,琢磨着給孩子晚餐加個菜時的喜悦。

有多少體力勞動者,困在善意的繭裏?

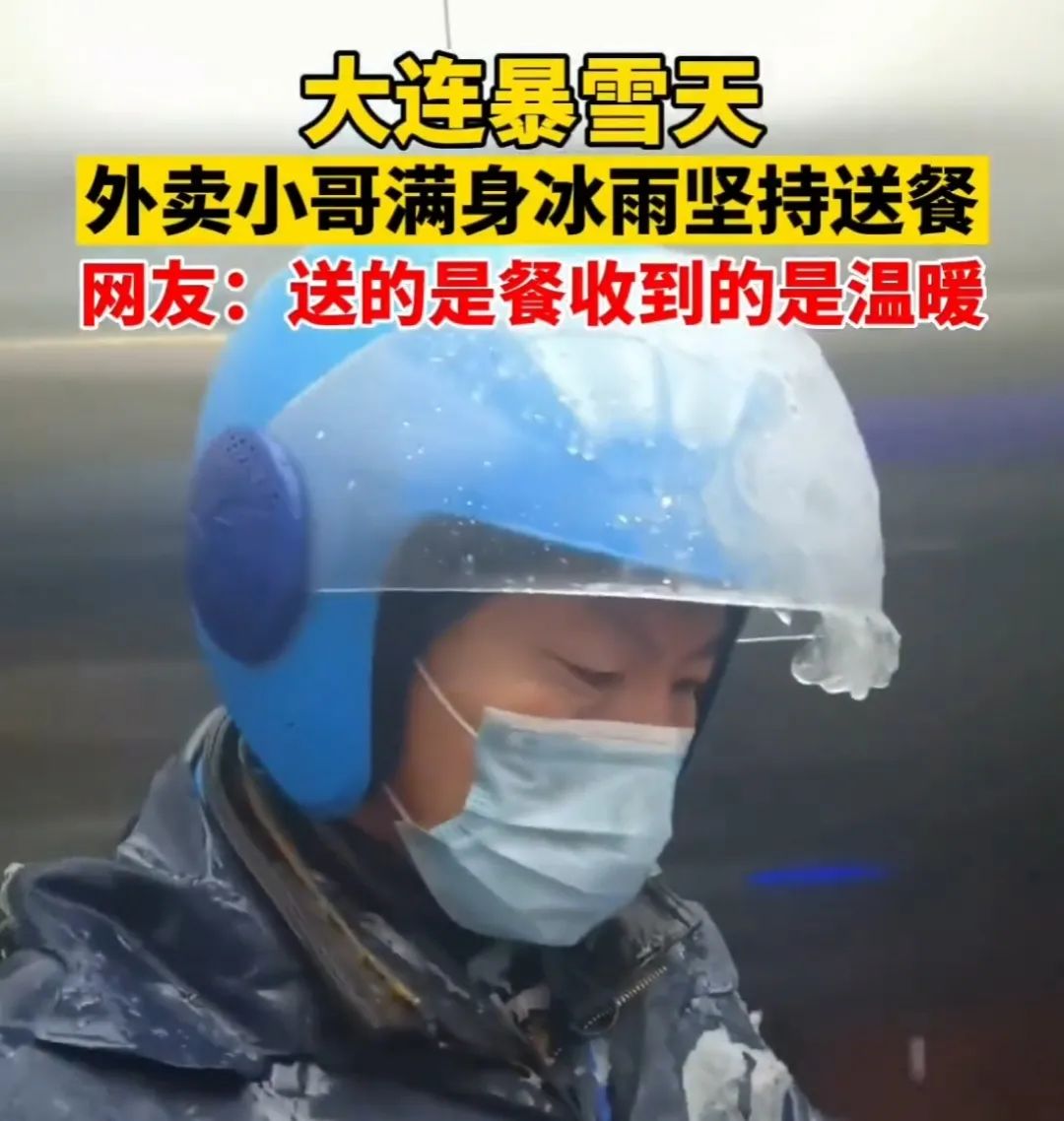

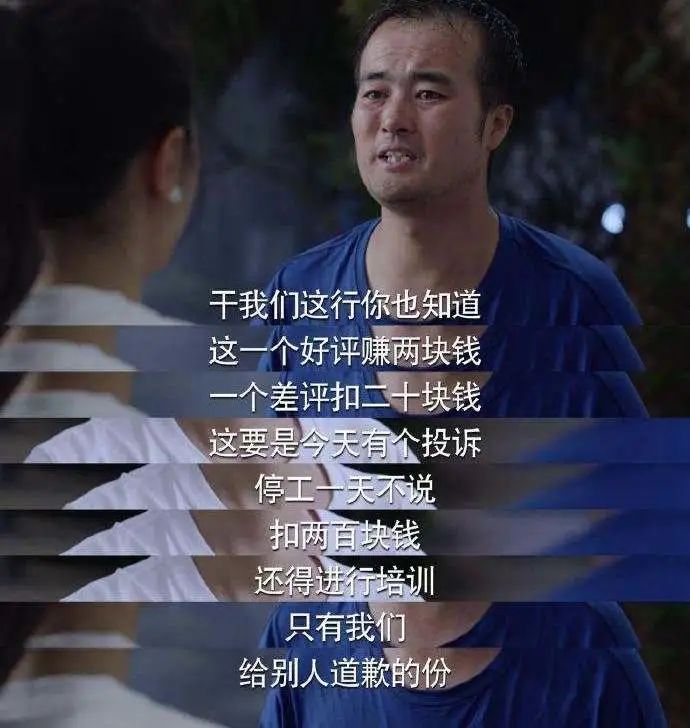

關於“雨雪天該不該點外賣”的討論,由來已久。

總有人激烈表示:

“下雨天還讓外賣小哥給你送飯,你可真自私。”

“雨雪天叫外賣的人,好惡心啊。”

最有發言權的,是外賣員自己。

外賣小哥老朱説:

“雪天給我們的配送費還漲了點,勤快的話一天能多掙兩百塊錢。”

另一位外賣員寫道:

“前幾天跑單時候,突然下雨了,我可開心了,下雨了就有天氣補貼,一單補貼三塊。”

“下雨天配送費也會漲,平常我每天要工作十個小時才能下班。

下雨天收入高,上班時間反而短了,能早點回去休息,這是好事。”

誠然,體諒外賣員辛苦的人,大多內心柔軟善良。

但作為旁觀者,我們必須反思,噴湧而出的善意,是將他們推向更好的生活,還是沖垮了他們生活的最後一層兜底。

外賣員,不是面目模糊的符號化羣體,背後是一個又一個為生活努力的人。

作家楊麗萍在《中國外賣》裏,記錄了他們的真實生活:

鄒小容的兒子患有尿毒症,她五年騎壞四輛電動車,最終賺了50萬元,給兒子換了腎。

王建生左腿萎縮,外賣員是他來之不易的工作,天冷時,他會將衝鋒衣脱下包住餐盒,避免顧客吃到冰冷的飯菜。

單親爸爸李幫勇,為了養活和照顧女兒,於是帶着女兒一起送外賣。

小小的電動車,像父女倆衝向未來的帆船,風大時,他便將女兒緊緊護在懷裏。

體力勞動者,是繁華都市的灰暗底色。

工業文明碾壓而過,他們的汗水滴落在大地上,澆築出城市的便捷生活,也改寫了自己和家人的命運。

這是普通人的慷慨壯歌,無需任何憐憫。

看過一張動人的圖片。

主角是重慶挑夫冉光輝,人們習慣叫他“棒棒”。

左手扛生活,右手牽未來

他手持一根棒棒,穿梭在遍佈台階的山城重慶,替人幹搬運的體力活賺血汗錢。

冉光輝笑着説:“感冒發燒都不叫病,扛貨一出汗,感冒就好了。”

一天需要扛近一噸貨的他,長着一張被生活磋磨過的臉,提起工作時,卻是滿滿的自豪——

扛一次貨,一般能賺五塊錢。

他一點點地積攢着,竟然掙出一套房子,讓兒子和妻子在都市有了家。

冉光輝的雙手指關節已彎曲變形,圖源:新京報

他的兒子真誠説道:

“很多人看不起棒棒這個職業。

但我對棒棒的理解是,他們憑着自己的力氣賺錢,不應該是個被取笑的職業。

我覺得我爸爸是個很偉大的人。”

沒有低劣的工作,哪怕再普通的勞動者,都不該被剝奪尊嚴。

紀錄片《最後的棒棒》裏,有一位叫做老黃的棒棒。

他扛着價值數千元的貨物,不料跟僱主在街頭走散,輾轉花費一天時間尋找,才重新遇到僱主。

僱主沒想到老黃會回來,急忙掏出一百元鈔票,表達對老黃的感謝。

老黃收下錢,退還給僱主70塊:

“我們是棒棒,不是叫花子。”

“説好的工錢是20,但是找了他一天,耽誤了我去做別的活,所以我多收10塊。”

他們靠力氣換取尊嚴,哪怕被貨物壓彎了腰,但身姿高大、靈魂挺拔。

如今棒棒們大多年邁,他們最怕的,不是肢體上的勞累,而是大家心疼他們身體,不捨得將重物交給他們。

服務行業,需要的是尊重和理解,而非廉價的同情。

清潔廁所的阿姨、澡堂裏的搓澡師傅、擦鞋補鞋的老爺爺……

他們不偷不搶,用手中的老繭、肩上的傷疤,給家人換取幸福生活,值得為自己驕傲和自豪。

別用“不願他們疲憊”的説辭,砸了他們的飯碗。

也別用同情的眼神,擊垮他們的自尊。

你發現了嗎?這些年,“互聯網警察”愈加常見。

他們舉起屠刀,以正義之名,釀造了太多悲劇。

一位全職媽媽,獨自帶着4歲的兒子,坐上烏魯木齊開往深圳的火車。

車程長達幾十個小時,孩子哭鬧不停,怎麼安撫都無濟於事。

就在母親心力交瘁時,哭累了的孩子,抱住媽媽的腳疲憊睡去。

同車廂的陌生人拍下這一幕,傳到網上,卻給媽媽扣上“虐童”罪名。

滿臉淚痕、抱着腳的孩子,點燃全網的憤怒。

這位母親遭受網暴,被污言穢語淹沒:

“歹毒的女人”“沒有人性”“不配做母親”。

精神極度痛苦的她,只能乞求大家:給陌生人留條生路。

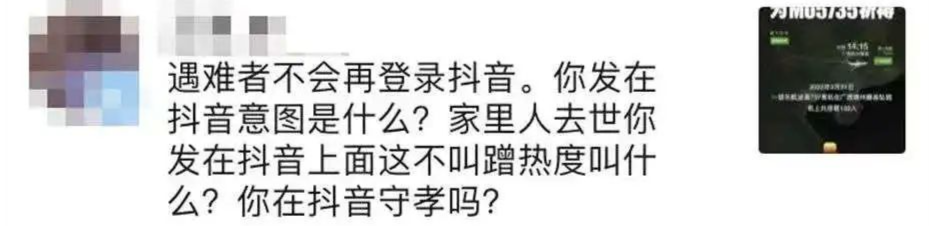

東航墜機事故發生後,有遇難者的家屬,在私人賬號裏表達對親人的哀思。

“互聯網警察”馬上出警,刷屏的惡毒話語,刺向了本就痛不欲生的家屬:

“家裏人去世,你在這裏蹭熱度,在網上守孝?”

“假慈悲,怪不得你家人沒了。”

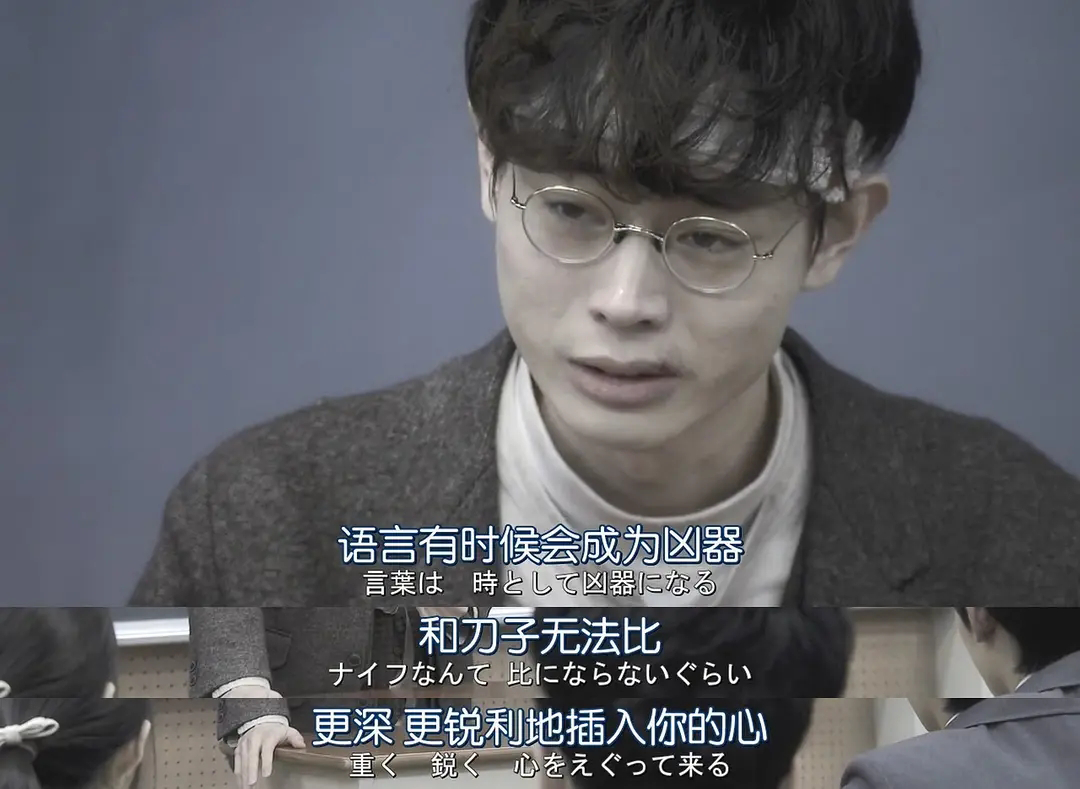

《烏合之眾》裏説道:

“羣眾從未渴求過真理,他們對不合口味的證據視而不見。假如謬誤對他們有誘惑力,他們更願意崇拜謬誤。

誰向他們提供幻覺,誰就可以輕易地成為他們的主人;誰摧毀他們的幻覺,誰就會成為他們的犧牲品。”

語言自有千鈞之力,不該成為惡意中傷他人的刀槍。

道德的本質,是對自我的發問,而不是對他人的審判和攻擊。

我們知道,有些人並不想成為鍵盤俠,他們憤怒吶喊,不過內心柔軟,看見人世間的心酸和悲慘,便無法移開臉去。

他們心疼兩肩發紅的轎伕,不忍心看外賣小哥在風雨裏穿行。

但我們需要的,不是薄弱的同情,而是有力量感的共情。

因為同情其實是站在高處,以俯視的目光,去評判、可憐他人,處處透露着不平等和不尊重。

而共情,則是理解他人的難處,尊重並感激對方的付出和價值,盡力改變他們的處境。

倘若我們有能力,便去解決問題、改善環境,給所有人尊嚴和體面:

某家電公司,給搬運工人配備爬樓機,大型家電可以輕鬆爬樓梯,工人無需大汗淋漓、渾身痠痛;

某外賣平台,為殘障人士升級了外賣配送系統,肢體的殘缺,不妨礙他們有尊嚴地獲取收入;

揚州大學的教授,將北斗導航系統裝到農業設備裏,大大減輕農民“除草、施肥、施藥”的工作量……

作為芸芸眾生,哪怕我們沒有撼動大環境的力量,也能從微小處,給予他們支持和鼓舞:

禮貌對待外賣小哥,在雨雪天氣時多一分寬容;

記得農民伯伯的付出,知道一餐一飯來之不易;

給上門打掃的家政阿姨倒杯水……

真正的善意,是給予他們充分的尊重和理解,而不是擠壓他們的生存空間、抹去他們存在的意義。

退一步講,同為社會的螺絲釘,我們本質沒有區別,不要覺得羞恥,也不要否定他人的價值。

馮驥才在《挑山工》的結尾寫道:

“我畫了一幅畫——在陡直的似乎沒有盡頭的山道上,一個穿紅背心的挑山工給肩頭的重物壓彎了腰,他一步一步地向上登攀。

這幅畫一直掛在我的書桌前,因為我需要它。”

剛畢業的年輕人、職場女性、中年男人、全職媽媽……

人生如登山,我們都在負重前行,肩頭被生活重擔所累,卻從不放棄,努力為愛的人託舉出更好的生活,這已是了不起的成就。

願每一份工作都體面、有尊嚴,願每一位奮鬥者都得償所願。

監製:視覺志

編輯:小漫

微博:視覺志