周思妤|6000萬人熬夜奮戰只為入“羊羣”,“羊了個羊”是怎麼“算計”玩家的_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-09-18 21:11

周思妤|南開大學中文系博士研究生

本文系微信公眾號專欄專稿

題目系編者所加

非經註明,文中圖片均來自網絡

2022年9月13日,一款基於微信小程序開發的消除遊戲《羊了個羊》引爆了互聯網。12日到13日,《羊了個羊》的百度指數從0飆升到58604,15日到達798947。13日到16日,遊戲小程序因人數過多5次崩潰。少量遊戲通關的截圖和鋪天蓋地關於遊戲太難的吐槽席捲了社交網絡,《羊了個羊》一時間成了萬眾矚目的“現象級”遊戲。互聯網住民對這番景象並不陌生,2018年的《跳一跳》,2021年的《合成大西瓜》都曾和《羊了個羊》一樣獲此“殊榮”,然後以更快的速度銷聲匿跡。有趣的是,《羊了個羊》不僅一炮而紅,而且“梅開二度”——走紅僅兩天後,《羊了個羊》再次引爆輿論,被玩家罵上了微博熱搜。

《羊了個羊》以高難度為核心搭建起了自己的玩法,但經過幾天的“苦戰”玩家們逐漸發現,遊戲似乎是在通過概率故意為難自己,能不能過關無關策略和方法,更多取決於運氣,而這一舉措無非是想讓玩家在遊戲過程中多看植入廣告。奇怪的是,對《羊了個羊》的責罵並沒有影響大家廢寢忘食的遊戲熱情。15日到18日,遊戲的遊玩次數(該數量在遊戲中以“今日挑戰XXXX羊”的滾動橫幅廣而告之)不降反升,人們一邊在罵聲中譴責《羊了個羊》把玩家當成“薅羊毛”的對象,一邊在遊戲裏不遺餘力的貢獻自己為其創收的一份力量。

左圖為17日挑戰數 右圖為18日挑戰數

各種“揭露真相”的視頻在各個平台播放超過百萬,卻意外的為遊戲引來了更多新鮮流量。心思各異的玩家在廣告的縫隙間品味着遊戲的苦與樂;老奸巨猾的廠商根據網上的攻略反向修改遊戲機制,讓通關愈發困難;黃雀在後的黑客在各大平台兜售着通關外掛…一副弔詭的圖景就這樣由一款甚至很難稱之為“文化產品”的小遊戲在我們面前鋪開。無功利的遊戲邏輯與唯利是圖的資本邏輯,這兩種完全相反的邏輯在《羊了個羊》中錯接在了一起,有趣的是,兩者在遊戲中並不衝突,反而構成了一個完美的幻覺,彷彿玩遊戲的時間都是歸屬於自我的獨特時間。《羊了個羊》除了靠概率收割玩家之外,連對自身的辱罵也被它計算在內。算法在《羊了個羊》這裏不僅是技術性的數字,也是對社會慾望的精準拿捏,換句話説,除了技術算法,《羊了個羊》還包含着一種“快感算法”,它不需要你的承認,只需要你去買單。

超休閒遊戲及其廣告管理

在對《羊了個羊》進行具體分析之前,不妨先來看看那些和它類似的遊戲是如何運作的。《羊了個羊》這種模式在西方遊戲分類中被稱之為超休閒遊戲(hyper-casual games),雖然中國玩家可能對這個名詞有點陌生,但實際上我們幾乎無時無刻不處在超休閒遊戲的包圍中。超休閒遊戲是休閒遊戲(casual games)的輕量版,它特指一類主要通過內置廣告獲得收入的免費手機遊戲,它們極易上手,機制簡單,能讓玩家在10秒鐘之內理解核心玩法,並且往往伴隨着無限循環的規則特質,我們熟悉的《合成大西瓜》、《跳一跳》和更早的《2048》都屬於超休閒遊戲的範疇。

2013年的《Flappy Bird》一般被看作是第一款熱門的超休閒遊戲,全盛時期該遊戲每天可以從廣告中獲得約5萬美元的收入。2017年,遊戲廠商Kwalee、Ketchapp、Voodoo開始大力推廣超休閒遊戲,隨後的幾年裏超休閒遊戲橫掃手機遊戲商店排行榜,根據Sensor Tower的數據,2020年移動端的超休閒遊戲佔全球手機遊戲下載量的三分之一。超休閒遊戲雖然得名於休閒遊戲,但是二者只有在使用功能,即“休閒”上相一致。超休閒遊戲的核心邏輯源於更早的街機遊戲。以《太空侵略者》(Space Invaders)為代表的一系列早期街機遊戲和超休閒遊戲一樣,都沒有“獲勝”或“結束”的節點,而是無限循環,一直累積分數。街機遊戲也有和超休閒遊戲類似的排行榜系統,在互聯網尚未普及的年代,孩子們也會聚在遊戲機旁邊爭奪排行榜上的名次。不過,最關鍵的是,循環與社交都是為了更底層的資本邏輯服務的——即讓人們以最快的速度持續為遊玩掏錢。這在街機遊戲中體現在不斷的投幣,在超休閒遊戲裏則是接二連三的廣告轟炸。

超休閒遊戲的壽命非常短,用户7天保有率僅有不到6%,但是這並不影響它賺的盆滿缽滿。超休閒遊戲依靠獲取用户量來實現收益,簡言之,只要傳播的夠廣,玩的人夠多,即使每個人只玩10分鐘,收入也能蒸蒸日上。正因如此,超休閒遊戲並不在意遊戲設計的長期趣味性,它們只需要在10秒之內抓住用户的眼球,並讓他鬼使神差的消耗幾個小時的人生。超休閒遊戲一局一般需要控制在5分鐘以內,及時且頻繁的刺激讓玩家不斷重新開局,而每一次重開通常都伴隨着一個30秒之內的廣告。説到這裏,就不得不提超休閒遊戲管理廣告的特殊方式了。與視頻平台不充會員就不能跳過的惹人厭煩的廣告不同,超休閒遊戲對廣告的管理很多時候也是它玩法的一部分,甚至在玩家之間頗受歡迎。

超休閒遊戲的廣告管理一般分為三種模式:

1.橫幅類,以橫幅的形式出現在遊戲頁面上。橫幅類廣告一般會在遊戲正式開始之前浮動於主界面,也有部分遊戲在整個遊戲過程當中都伴隨着漂浮的橫幅類廣告。這類廣告一般無法手動關閉,部分遊戲可以通過內購機制消除橫幅廣告。

2.插頁類,在遊戲正式進程之外,比如遊戲暫停時彈出的廣告插頁。插頁類廣告可以手動關閉,需要玩家點擊關閉後才能繼續操作遊戲界面,但是在點擊關閉的過程中很可能因為誤差直接點到廣告的推薦頁面裏。也有遊戲會在關閉按鈕之上設置一個透明的廣告連接,不管玩家怎麼點擊,第一次總是會點進廣告推薦頁,第二次才能正式關閉廣告。

3.獎勵類,遊戲進程中提供的可選擇的獎勵廣告。獎勵類廣告會在遊戲失敗時為玩家提供續命機會,或者在遊戲進程中給予額外的時間、道具、遊戲次數等,玩家如果點擊廣告頁面並觀看一定時間的廣告就可以獲取獎勵,同時玩家也能選擇關閉頁面,拒絕獎勵。

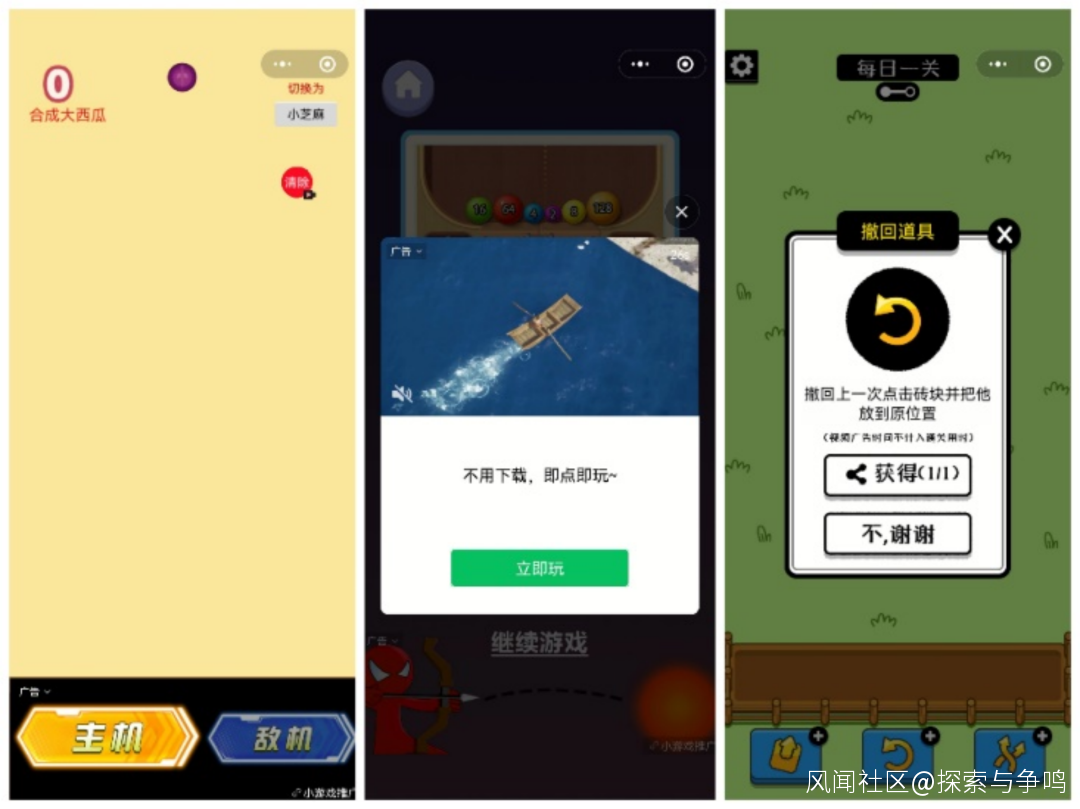

從左到右分別為橫幅類、插頁類和獎勵類廣告

在實際運作中,前兩類設置常常會導致玩家反感,造成用户流失。經過長時間的探索和數據收集,當下的超休閒遊戲都開始以獎勵類廣告作為廣告管理的首要方式。有趣的是,獎勵類廣告很少引起玩家不滿,甚至在遊戲中很受歡迎。相較起傳統手遊需要花費金錢才能購買的道具和服務,玩家們對幾十秒的廣告寬容度相當高。而不願接受“救濟”,一門心思要磨鍊實力的硬核玩家又可以拒絕廣告,這在一定程度上提升了遊戲的口碑,也使得遊戲的社羣傳播變得更加容易。

於是,獎勵類廣告以“玩法”的形式嵌入到了超休閒遊戲之中。想在遊戲裏獲得更愉快的休閒體驗?沒問題,點擊廣告吧!在這裏,一個奇怪的悖論產生了:我們即是在玩遊戲,又在看廣告,即在獲得獎勵,又是在付出剩餘價值,遊戲邏輯和資本邏輯在超休閒遊戲中錯接到了一起。難怪醒悟後的玩家將《羊了個羊》戲稱為“驢了個驢”,玩家就像追逐玩耍的驢子,其實正在拉着石磨一圈一圈磨出利潤的豆漿。

《羊了個羊》與算法的分層

《羊了個羊》顯然具備上述超休閒遊戲的全部特點,那麼它就僅僅是另外一個《合成大西瓜》,一個超休閒遊戲偶然的爆破點麼?我們先來分析一下《羊了個羊》遊戲本身再下結論。《羊了個羊》的核心玩法是傳統的三消遊戲(match-three games)玩法,即三個相同的卡片擺在一起就會消除。遊戲畫面上堆疊着不同種類的卡片,下方有一條可以放置七張卡片的卡槽,玩家將卡片拖入到卡槽之中,三張一樣的卡片挨在一起就會消除。消掉畫面上堆疊的全部卡片就可以通關,卡槽堆滿則算失敗。遊戲分為兩個關卡,第一關只有3種卡片,隨便亂點也能通關,而第二關則飆升至13-16種(遊戲每次更新、修復後種類數量會產生變化),難度極高。遊戲在宣傳過程中打出了“通關率不到0.1%”的標語,同時,遊戲中可以通過觀看廣告來獲得三種輔助遊戲進程的道具。

用難度來吸引眼球的遊戲並不少見,知名遊戲製作人宮崎英高主導製作的《黑暗之魂》、《血源詛咒》、《只狼》等一系列遊戲以超高難度聞名,並形成了以高難度為核心特徵的“魂類(soul like)”遊戲類別。難度一度被視為電子遊戲的核心要素,玩家需要的不是輕鬆的成功,而是恰到好處的挑戰。超休閒遊戲的鼻祖《Flappy Bird》也採用了高難度設置,它讓玩家一度抓狂,為了獲得更好的成績不斷重複遊戲過程。但是,《羊了個羊》的高難度卻並不這麼單純。三消遊戲考驗的是玩家的策略能力——玩家並不能抱持着“看到哪個消哪個”的心態去玩,而是要判斷當消除掉某處的三個卡片後,其他卡片會是怎樣的狀況,是否有利於遊戲的繼續。在《羊了個羊》裏,這種策略能力在一定程度上也是生效的。遊戲在畫面中央堆疊着數層卡片,表面的卡片可以放進卡槽中,後面被擋住的灰色卡片則必須等玩家清空上層蓋住它的卡之後才能露出來。考驗玩家策略的地方就在於,玩家需要判斷拿掉上層卡牌之後,下層的卡牌是否能對遊戲進程起到積極作用。這樣的遊戲玩法在很多和《羊了個羊》類似的遊戲中都能看到,比如讓《羊了個羊》陷入“抄襲風波”的3tiles。

《羊了個羊》第二關遊戲界面

然而,《羊了個羊》對卡牌的特殊排佈讓策略能力並不能完全生效,使自己成了“運氣優先”的遊戲。《羊了個羊》除了和其他遊戲一樣中間堆疊着卡片之外,在牌堆下方還有2-4堆(每次更新、修復後會產生變化)只能看到表面卡片,看不到被擋住卡片的小牌堆,且這幾堆牌層數非常之多,也就是説,當玩家陷入死局的時候,只能賭一把小牌堆下面是否是自己需要的牌。同時,其他遊戲中央的牌堆玩到最後也一直是交錯排開,露出後面被擋住卡牌的一部分,但是《羊了個羊》越到最後,中央牌堆越會徹底堆疊在一起,讓人完全無法判斷它們後面是什麼牌。簡言之,《羊了個羊》的遊戲機制讓玩家的策略判斷在某種程度上失效了,這就造成了越到遊戲後期越是隻能賭運氣的局面。

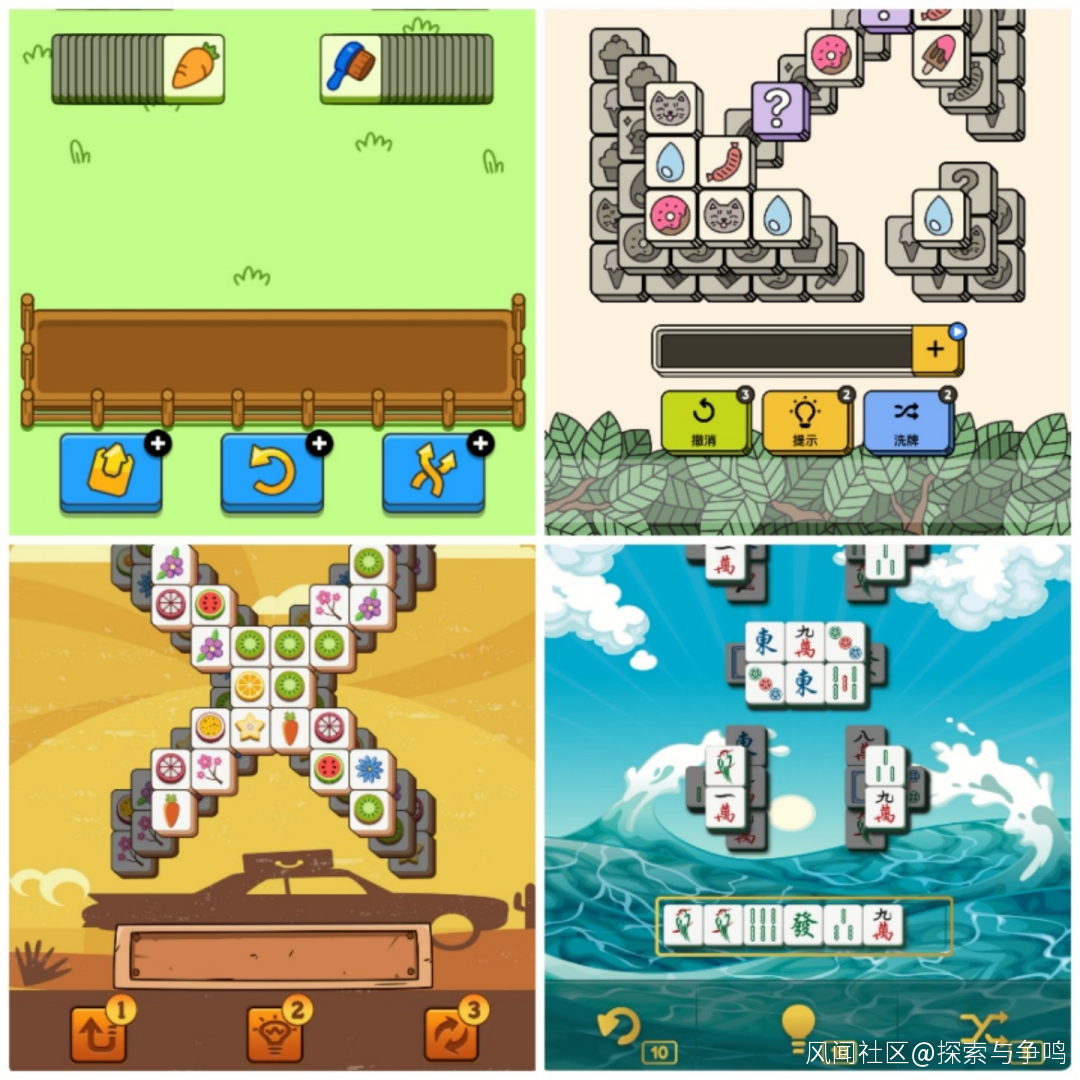

把《羊了個羊》、3tiles、《方塊大師》、《麻將迷陣》這四款類似遊戲的界面放在一起對比會發現一件有趣的事,每個遊戲的卡槽下方都有三個助力遊戲的道具,但是,後三款遊戲的三樣道具都是撤銷、提示和洗牌,只有《羊了個羊》是移出、撤銷和洗牌。也就是説,《羊了個羊》並沒有消除遊戲一般都具備的提示功能。這在某種程度上驗證了玩家們的質疑:《羊了個羊》沒有保證自身有解,在算法上設計了玩家。玩家只能依靠概率,無法純憑實力過關,而偶然之間憑運氣通關的玩家也很難再次過關,仍然會不斷嘗試尋找“通關秘籍”。隨着“高難度”標籤的擴散,越來越多的人想要挑戰《羊了個羊》第二關,廣告的播放次數也就水漲船高。

左上《羊了個羊》右上《3lites》左下《方塊大師》右下《麻將迷陣》

對《羊了個羊》第二關的討論如火如荼的持續了兩天之後,玩家們發現自己可能受騙了,揭露《羊了個羊》如何通過不合理的關卡設置迫使玩家看廣告的文章與視頻大量出現。但有趣的是,對它的揭露並未影響人們玩遊戲的熱情。《羊了個羊》的算法真的只是算計了玩家的遊戲過程麼?“欺騙玩家”事件過後三天的18日晚上,微博上實時搜索“羊了個羊”獲得的依然是大量的遊玩反饋,外掛賣家在各個平台瘋狂兜售,B站揭露視頻的評論裏甚至有人出主意,讓大家能通過小程序的分享機制投機取巧,只獲得道具而不看廣告,不做被“薅羊毛”的羊,真正的“白嫖”遊戲。

可以説,《羊了個羊》的算法不僅算計了玩家的遊玩,也算計了玩家的“快感”。算法本來是指二進制為基礎的智能程序,但如今,它已越來越適用於指稱現代社會的基本倫理——計算一切。遊戲中每種卡片的出現概率當然可以通過算法來規劃,但遊戲外玩家的慾望也成為了計算的對象。《羊了個羊》的算法在這裏分成了兩層,一層是遊戲設計底層技術代碼的運作形式,另一層是當下社會結構中個體快感的組織模式。玩家不是為了精妙的遊戲設計、適當的難度曲線、休閒的娛樂體驗來追逐遊戲,在這裏,玩《羊了個羊》的慾望涉及拉康所説的那種“通過痛苦享樂”的快感(jouissance)。手指精疲力竭的點着屏幕,大腦卻對着通關提示跳起舞來。對遊戲是如何“玩”自己心知肚明,卻依然投身其中的玩家絕不是被情緒衝昏頭腦的瘋子,恰恰相反,他們是現代社會最擅長計算的理性“算法人”,他們知道,自己最想要的並不是那一點點玩的快樂,而是“成為0.1%”的快感。

玩家的快感同時成就了資本邏輯,《羊了個羊》的火爆不僅是資本對個體操控的一次成功,也是在社會結構中喪失位置的個體與資本的一場共謀。遊戲邏輯與資本邏輯的錯接造成了統合性幻覺,玩《羊了個羊》的時間是完全歸屬於自己的追逐勝利的時間,不再受老闆的呵斥,不再聽領導的指揮,只要戰勝了這個該死的遊戲,我就成為那0.1%的勝利者,加入羊羣,走向人生巔峯。

算法悖論與享受症狀的“算法人”

《羊了個羊》的兩次“爆破”讓我們警覺的並不是資本別出心裁的“薅羊毛”技巧,而是它算法分層之下的悖論。

作為一款遊戲,《羊了個羊》在技術算法層面是不合格的。一個沒有對玩家設置“保護措施”的算法,隨時可能會讓自己面臨無解的局面。對遊戲來説,這種拙劣的設計本應是註定會導致遊戲撲街的惡性bug。但是,作為一件慾望商品,《羊了個羊》在快感算法層面卻非常出色,它精準計算着玩家的慾望,掌握了“販賣”自身的竅門。

技術算法層面的失敗卻直接造成了快感算法層面的成功,《羊了個羊》的悖論顛覆了算法這一概念的內涵。算法本來是建立在科學理性基礎之上的計算程序,它由0和1的穩定結構搭建起來,具有不可質疑的合理性。而《羊了個羊》本應程式化的規則裏出現了概率性的“意外”,這使得技術算法隨時可能運算失敗,可是,連這種失敗也在它的算計之中。快感算法“吞併”了技術算法,成為《羊了個羊》的主導算法。也就是説,遊戲好不好玩,玩家是不是承認它並不重要,重要的是它包含着何種快感,讓玩家即使辱罵也得買單。《羊了個羊》是一個特例,因為它過於拙劣的技術算法泄露了自身計算慾望的野心,但它又不是一個特例,回想我們手機裏那些毫無意義又停不下來的各種遊戲,浪費人生卻還在刷刷刷的短視頻軟件,不都是快感算法對人進行精確計算的後果麼?

18世紀時,德國一位叫孟喬森的患者總是通過裝病來吸引他人的關注,後來在醫學上以“孟喬森綜合症”來命名那些因為種種原因誇大自己的疾病,甚至不惜破壞自己的身體使他人相信的病態症狀。精神分析學家弗洛伊德將其看作是通過疾病獲益,是一種更高層面的自我保護,而雅克·拉康從更加抽象的層面指出,這種行為是主體對自身症狀的享受,它來自於個體無法面對的那種匱乏。這是一個棄車保帥的消極方案,“算法人”深深理解,與其直面自身無法爭鋒的固化社會結構,沉湎於症狀之中未嘗不是一個更好的選擇。在B站的一個揭露視頻的評論區中,一位玩家指責《羊了個羊》“利用人性的弱點”讓玩家上癮,這並不完全準確。不妨説,《羊了個羊》是利用的是當代“算法人”的弱點——他們被資本邏輯壓迫,又為了獲取快感而飲鴆止渴,與之共謀。這像極了馬克思筆下被二次剝削的工人:不僅在工廠做工時被剝削了剩餘價值,用工資買東西時又被剝削了一層商品利潤。

一開始,《羊了個羊》打着“看你的智商夠不夠用”的口號吸引玩家,被揭露之後網友們吐槽道:“確實可以測試智商,不玩的人才是真正的高智商”。然而,不管我們站在哪種視角,《羊了個羊》測算的都不是智商,而是當代社會個體的失序與匱乏。“算法人”作為新時代遭受雙重剝削的數字工人,看到“還玩這個遊戲的人是不是有病”、“還玩的人才是真正的智商低”的彈幕飄過時,他們只能兩眼一閉,享受自己的症狀。