如何識別基礎研究領域的顛覆性成果?_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-09-19 09:48

顛覆性成果可以分為兩類,一類偶然發生,一類則更依賴於政策支持,識別這兩類成果需要完全不同的方法。

撰文 | 李俠、李雙(上海交通大學科學史與科學文化研究院)

隨着2018年國務院《關於全面加強基礎科學研究的若干意見》的出台,標誌着中國加強基礎研究的號角已經吹響,兩年後的2020年五部委聯合出台《加強“從0到1”基礎研究工作方案》,這可以看作是科技管理部門對國務院政策的細化與落地。至此全國上下對於加強基礎研究達成高度共識,這兩年基礎研究的投入佔R&D(研究與試驗發展)的比例也在穩步提升,表明政策的作用已經開始逐漸顯現。現在我們面臨一個很緊迫的現實問題:如何識別與評價基礎研究的成果,尤其是那些具有顛覆性的基礎研究成果,如果這個問題解決不好,極容易導致政策失靈及資源配置的損失。

基礎研究成果的識別與評價是一個世界性難題,難點在於基礎研究位於知識生產的前端,其產出大多是以觀念、理論或者假説的形式存在,導致缺乏一套現成的鑑別標準可用於識別這些成果。這將不可避免地帶來兩種潛在的風險:其一,無法鑑別理論/成果是科學的還是非科學的(合理的或不合理的);其二,政策的激勵機制無法對準激勵靶標,換言之,基礎研究領域的什麼理論/成果以及誰應該受到激勵或資助?

由於基礎研究成果大多以觀念形態存在,遠離日常生活,導致這些成果在特定的時空範圍內既無法被證實也無法被證偽,對於顛覆性成果更是如此,誠如美國科學哲學家達德利·夏佩爾(Dudley Shapere,1928 – 2016)所言:由於它們本身是模糊不清的,只能用模糊不清的術語來描述,它們具有的明晰性只是逐步取得的。任何時代都有一套看似合理的並占主導地位的信念,當那些顛覆性成果(新理念)出現的時候,人們頭腦內面臨新舊信念之間的衝突與矛盾,導致人們反而產生厭惡或恐懼的情緒,這就進一步加劇了顛覆性成果識別與接受的困難。為此,筆者嘗試用兩種方法解決這個困難,其一,利用科學史的材料來揭示顛覆性成果的一些共性特徵,為識別提供認知基礎;其二,利用科學哲學的一些成果建構一套評價標準,從而提高顛覆性成果識別的準確率。

1

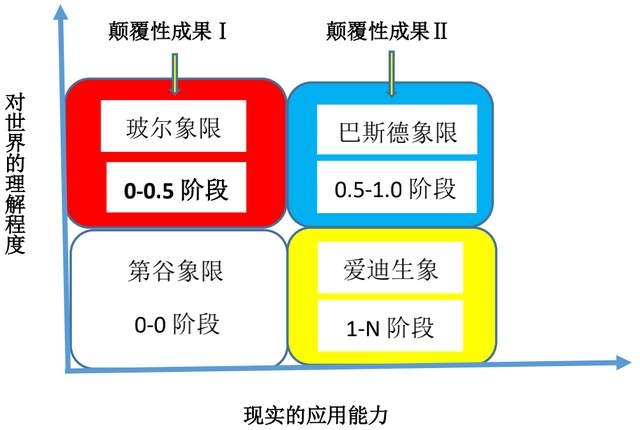

基礎研究的分類與顛覆性成果的發生空間

在整個知識生產鏈條上,研究的類型可以分為基礎研究、應用研究與試驗發展研究,這就是眾所周知的R&D投入的分類依據。即便回到知識生產前端的基礎研究,其內部結構也是非常複雜的,美國政策專家斯托克斯(D. E. Stokes)曾基於研究的目的,把基礎研究劃分:純粹基礎研究(玻爾象限)與由應用引發的基礎研究(巴斯德象限),前者是研究者在好奇心驅動下開展的基礎研究,其目的在於對世界本質的揭示,而後者則是在解決具體的應用問題時而引發的基礎研究,可以看做是為解決實際問題而帶來的知識副產品。筆者根據基礎研究的難度,曾在2021年提出基礎研究的三階段模式,即0~0.5階段、0.5~1.0階段與1~N階段。第三階段其實已經是基礎研究嚮應用研究轉化的階段,因此,真正的基礎研究就處在前兩個階段。這個劃分對於顛覆性成果的識別很重要,我們可以把基礎研究處在0~0.5階段的成果稱為顛覆性成果Ⅰ,把處於0.5~1.0階段的成果稱為顛覆性成果Ⅱ,這種劃分為後續的不同識別方式的選擇提供了具有可操作性的路徑。具體見下圖(其中左下角的“第谷象限”是中科院吳家睿教授命名的):

從發生頻率來看,處於玻爾象限的顛覆性成果Ⅰ,在人類歷史上極為罕見,這類成果與當時的主流觀點/範式是完全相反的,短期內很難被當時的人們所接受,往往被當成異端邪説,但是這類成果往往會引發影響深遠的科學革命。處於巴斯德象限的顛覆性成果Ⅱ,這類成果是我們在科學史上經常見到的,它們通常會帶來人們認知上的分歧與混亂,在理論的演進過程中,隨着其自身的日益完善,它會為某個領域的飛速發展提供巨大的推動作用。相對來説,顛覆性成果Ⅱ的識別要比顛覆性成果Ⅰ的識別有更多經驗方法可以借鑑。顛覆性成果Ⅱ的產出是需要政策調控的,而覆性成果Ⅰ的出現則完全是偶然事件,不需要政策的過多幹預。

2

顛覆性成果Ⅰ與顛覆性成果Ⅱ的識別方法

由於兩類顛覆性成果的出現頻率以及難度的巨大差異,導致這兩類成果的識別方法也是完全不一樣的,下面我們分別論述各自的識別方法。

顛覆性成果Ⅰ。這類成果的主要特徵就是“離經叛道”。它與當時人們擁有的信念完全相反,也遠遠超越於那個時代的認知,導致很長時間內既無法被證實也無法被證偽,這類成果的被接受與認同是非常緩慢的過程,其提出者也往往要經歷很多的人生磨難,科學史上這類案例很多。沒人知道哪片雲彩有雨,這是所有事前評價困難的寫照。因此,對於這類成果的識別只能採用歷史的評價方式,而且評價的重點不是成果本身,而是評價提出者人本身。即提出者的人格特徵與對理論的認識論上的具體懷疑。

我們不妨看看哥白尼1543年出版《天體運行論》的案例,這就是典型的顛覆性成果Ⅰ。哥白尼的“日心地動説”吹響了第一次科學革命的號角,但是在當時,哥白尼的學説與占主導地位的托勒密的地心説是完全相反的。其實哥白尼早在1509年就已經有了這個學説的核心觀點,但是為了防止被宗教裁判所以異端學説的罪名迫害,哥白尼直到臨死前才決定出版這本著作。57年後布魯諾為此付出生命(1600年),89年後的1632年伽利略因傳播這一學説,差一點就被宗教裁判所燒死。可見,顛覆性成果Ⅰ這類成果事後看很偉大,當時卻是異常兇險。它們被接受普遍比較慢長與曲折。

我們不妨再看看20世紀的這類成果的命運。德國氣象學家魏格納(Alfred Lothar Wegener,1880-1930)在1912年提出大陸漂移假説,魏格納這一“石破天驚”的觀點立刻震撼了當時的科學界,招致的攻擊遠遠大於支持,但是他一直堅信自己的觀點。遺憾的是,魏格納沒有等到自己的理論被確證的那一天,為了尋找證據他死在了格陵蘭的冰天雪地裏,在他去世33年後的1963年人們發現海底磁條帶的廣泛存在,由此證明了他的學説是正確的。

通過科學史的梳理,我們還可以發現一個有趣的現象,即做出重大貢獻的科學家往往具有獨特的人格特質。歸納下來,革命性科學家大多具有內傾、直覺、思考與判斷四種性格特質(李雙、李俠待發表的論文)。這就意味着那些做出顛覆性成果的科學家很清楚自己理論所具有的巨大影響,提出這種理論絕不是輕率的決定,而是深思熟慮的結果,並願意為此承擔風險。這種性格特質保證了成果在學術道德上的可靠性。此刻,筆者想到尼采的一本書名《看,這個人》,很能表達此時此刻我們的心情。

懷疑要具體化。那麼當時的科學共同體該如何評價這些“離經叛道”的理論呢?當年,愛因斯坦對光電效應的解釋是對普朗克理論的重大推進,甚至顛覆了整個經典物理學體系,但直到愛因斯坦論文發表的兩年後,普朗克仍帶有牴觸情緒,他警告這個年輕的專利員走過了頭;然而,六年後,在他提名愛因斯坦接管普魯士科學院一個令人羨慕的席位時,他的推薦信充滿溢美之詞,儘管他仍舊補充道:“有時候他可能思辨過了火,比如他的光量子假説就是如此,對此我們不應求全責備。”(《愛因斯坦傳》,沃爾特·艾薩克森著,張卜天譯)由此可見,應該針對理論的具體要點提出懷疑,而不能全盤否定。換言之,你不同意的地方要具體化,而不能全面懷疑。再加上順暢的發表過程,開放的討論空間,具體而非全面的否定,這樣才能深入到理論的核心所在,科學史早已證明這是推進科學發展的重要途徑。

簡單歸納一下,這類成果的識別方式由三條要件組成:歷史評價方式+人格特徵+具體的懷疑。雖然我們沒有辦法立刻識別出哪項成果是真的,但是至少這種識別模式為理論內涵的展開留出了寶貴的時間、空間與寬容。而且,這類研究原本就是完全由科學家的好奇心所驅動的,只要不迫害、不封殺那就是對顛覆性本身的最大支持。

顛覆性成果Ⅱ。由於這類顛覆性成果大多是在已有一些前期研究基礎上取得的,因此它的識別方式與顛覆性成果Ⅰ是不同的。相對而言,前期的研究已經積累下一些不錯的識別方式,大體來説,顛覆性成果Ⅱ的識別方法有三種:第一是比較理論的經驗內容的豐富程度。這是由哲學家波普爾提出的一種鑑別理論優劣的方法,它的實質在於認為進步的理論能夠比退化的理論解決更多的經驗問題,假以時日,從而形成更豐富的理論積累。第二,是比較理論的預見能力。在波普爾看來,進步的理論具有更強大的預見能力,這也是理論進步的主要標誌。比如愛因斯坦的廣義相對論做出的許多預言都陸續都被實驗證明了,所以愛因斯坦的理論是進步的。這兩種方法的實現都要借鑑顛覆性技術識別所常用的頭腦風暴法,即通過迅猛的思考討論來識別理論的經驗內容的豐富程度以及理論的預見能力,這也是科學共同體在識別顛覆性成果時的職責所在。

問題是很多顛覆性理論在最初的時候並沒有這麼明顯的優勢,此時可以採用第三種方法:綜合打分法,它把理論的優點分為五個維度,分別是準確性(accurate)、一致性(consistent)廣譜性(broad scope)、簡單性(simple)、成果豐富性(fruitful),這五項指標可以根據需要設定不同權重,然後計算得分,總分值最高的理論就是最好的理論。簡言之,這個識別模式就是ΣT=A+C+B+S+F。這個模式是在哲學家托馬斯·庫恩的觀點的基礎上總結出來的。

3

如何促進基礎研究領域產出顛覆性成果?

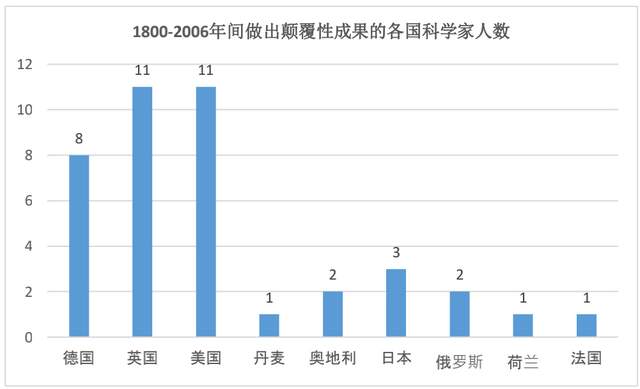

為了提升基礎研究領域顛覆性成果的產出,我們應該做些什麼呢?由於這類成果識別的滯後性與困難性,我們還是需要從科學史的案例中去尋找一些線索。為此,筆者選取了1800——2006年間在基礎研究領域做出顛覆性成果的40位科學家為例(如維勒、麥克斯韋、愛因斯坦、海森堡、沃森等),看看他們成功背後還隱藏哪些我們尚不知道的秘密?歸納下來有如下幾點:

第一,經過統計發現,這40位科學家做出顛覆性科技成果的平均年齡為36.45歲。這一結論與我們先前的多項研究所取得的結論基本相同,即科學家在38歲左右達到學術創造力的峯值年齡(李俠等,2000)。這一結論提示我們顛覆性成果大多是由青年人做出來的。這個結論對於未來制定關於基礎研究人才的相關政策提供了一種有益的參考與借鑑。

第二,根據這40位傑出科學家的國籍信息,大體能推斷出他們所屬的文化類型:以新教/清教文化為主,佔總人數的82.5%(33/40)。這個結論再次印證了我們前期的研究結論:文化變革對人才成長與科技發展的作用有以下三點:首先,新文化範式能夠塑造新的世界觀。對於人才成長而言,新文化能夠提供一套新的看世界的視角,他能看到老的範式所無法看到的現象;其次,基於新的文化範式能夠建立一套新的社會秩序。新的社會秩序往往能帶來人的解放與自由範圍的擴大,這為行動提供了潛在的空間;第三,新文化範式能夠擴大人際信任與系統信任的信任半徑,尤其是羣體間的信任。一個社會的信任半徑的擴大,能夠有效降低整個社會的交易成本,從而有助於人才、知識與思想市場的成長。(李俠、谷昭逸,2022)40位科學家國籍信息見下圖:

第三,加大基礎研究投入。任何知識的生產都需要投入相應的科技資源,對於基礎研究而言,也是一樣的,尤其是處於0.5-1階段的顛覆性成果Ⅱ的產出更加需要經費支持(顛覆性成果Ⅰ的產出對科研環境與生態更敏感)。總之,支持基礎研究的基本條件可以用公式表達如下:基礎研究產出=人才+投入+政策+文化+輿論,這裏的產出包括各種類型的顛覆性成果。天下沒有免費的午餐,知識生產遵循同樣的道理,不投入哪有憑空而來的成果。據我們的統計,西方發達國家基礎研究投入佔R&D的比例多年維持在15%左右。以美國為例,美國過去21年間(2000-2020年)的基礎研究投入佔R&D的比例平均下來為17.2%,這也證明了那些科技強國為什麼在基礎研究領域表現優異的一個根本性原因。任何時代,物質的貧乏也會造成羣體思想與創造力的貧乏。

第四,自由的輿論環境對於研究質量的提升與顛覆性成果的識別具有重要作用。根據上圖所示的優秀科學家國籍分佈可以看出,基礎研究表現優異的國家輿論環境都是比較自由寬鬆的,這種環境有利於知識生產和創新性想法的湧現與交流。其實道理很簡單,有了寬鬆的輿論環境就能避免濫竽充數現象,並且可以通過科學共同體的集體智慧,淘汰劣質的低水平重複以及作假等現象的發生;同時,藉助科學共同體的羣體智慧,可以更有效地識別出顛覆性成果的意義和價值。也許更為重要的是,科學共同體的發展可以提高羣體的整體認知水平,從而有助於基礎研究能力的提升與識別水平的提高。

也許值得進一步説的是,知識生產的社會基礎支撐條件越豐富與完善,那麼知識產出就越多,也就更有可能在基礎研究領域取得重大顛覆性成果,科學史的研究早已充分證明這條發展路徑是科技的必由之路,重大顛覆性基礎研究成果很少是在貧瘠的土地上產生的。這就形成了一個悖論:越是條件好的地方越能產生知識,也越需要知識,從而在知識與發展的互動中形成正反饋,反之亦然。而且更為重要的是,在科學共同體發展比較充分的地方,顛覆性成果的識別速度與準確性也隨之提高。回想哥白尼的成果從提出到接受要經歷曲折的100年時間,那時整個社會的認知基準線比較低,延遲了哥白尼理論被接受的時間,而愛因斯坦的廣義相對論從提出到驗證其光線彎曲的預言只用了4年時間就完成了,這一切皆源於西歐當時具備了比較發達的科學共同體以及相關條件,所以有了愛丁頓(Arthur Stanley Eddington,1882-1944)著名的日全食觀測,才讓人們相信光線是彎曲的,部分驗證了廣義相對論,從而讓愛因斯坦走上神壇。

對於中國而言,沒有什麼特殊的例外可言,同樣需完善支持基礎研究的社會基礎支撐條件,遵循與借鑑科學史上那些成功的經驗與路徑。正所謂,工慾善其事必先利其器,這樣才能在最短時間內在基礎研究領域做出顛覆性的科研成果。

作者簡介

李俠,上海交通大學科學史與科學文化研究院 教授,博導。

李雙,上海交通大學科學史與科學文化研究院博士研究生。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。