全球已經有10萬“腦機接口”人?_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-2022-09-19 07:51

2014年6月12日,高位截癱的少年Juliano Pinto踢出了第一腳球,宣告巴西世界盃正式開賽。

全世界的眼光集中到了他身上那套笨重的外骨骼裝甲上。

這套裝備來自“WalkAgain”項目,旨在用腦機接口+外骨骼,幫助更多殘障人士重新站起來。所以嚴格來説,Juliano Pinto 這腳球不是踢的,而是用大腦想出來的。

然而儘管有世界盃的流量,WalkAgain項目還是不成功,即便是Juliano也需要三個人幫助,才勉強抬起腿,關鍵在於腦機接口技術還遠未成熟。

八年來,儘管有鋼鐵俠馬老師投資帶風向,但腦機接口仍舊沒有從幻想走進現實。

在此前我們發佈的元宇宙系列內容中,不少讀者堅持認為比起什麼VR、AR、XR,腦機接口才是虛擬世界真正的大門。

那麼什麼叫腦機接口,現在發展到什麼程度了?還要多久實現,實現後到底又能做什麼?

今天我們就一起來聊一聊腦機接口技術的前世今生。

01

各類科幻作品中,腦機接口的設定簡直是爛大街,一點都不新鮮。

經典的,比如《黑客帝國》《攻殼機動隊》有腦後插管,《阿凡達》裏是方艙模式,前者需要通過手術對人體進行一定程度的改造,被稱作“侵入式”的腦機接口,後者則不需要,所以是“非侵入式”。

此外,廣義的腦機接口還包括,賽博朋克題材中最常見的高科技義肢(傾向於叫做“義肢”),以及神經接駁讓人類變成人形高達的動力裝甲。在《戰鬥天使阿麗塔》裏,人類可以只留下腦袋,其他都可以裝義肢,實際就是腦機接口的應用。

這些都屬於腦機接口的範疇,在現實中也都有對應的研究,而它們都根植於對大腦的理解。

早在二戰前,科學家們就對人腦神經電信號進行了無創記錄,第一次窺探到大腦內部的運作,腦電波廣泛用於醫療診斷監測。

1973年,加州大學洛杉磯分校的雅克達維爾教授研究認為,可以讓大腦(神經系統)與外部機器直接連接,讓電腦電信號與大腦電信號相互轉換,實現大腦和機器的信息交流,甚至偽造信息欺騙、矇蔽人腦,“Brain-Computer Interfaces”腦機接口的概念就正式確定,成為了各國積極研究的方向。

1984年,科幻經典《神經漫遊者》問世,講述了黑客通過腦機接口在互聯網世界大顯神威的故事,把人們對這兩項技術的期望和擔憂拉到了極致,橫掃“雨果”、“星雲”、“菲利普·K·迪克”三大科幻桂冠。

然而,當互聯網的發展超越了文藝想象時,腦機接口卻還在原地踏步。

直到2000 年,《Nature》才報道了科學家用從猴子大腦皮層獲取到了電信號遠程控制千里之外機器人,人類第一次控制了大腦這個器官,腦機接口才真正從理論想象走進現實。(文章名“RealBrains for Real Robots”)

為啥搞了這麼久還是停留在猴子階段,最大的阻礙是,由於理論和哲學問題,大規模人體試驗遲遲做不起來。

畢竟當大腦機制被幹涉後,誰又能確定實驗對象自己的意志能對試驗後果負責呢?如果用電信號刺激一個重度抑鬱者使之快樂,那這種快樂是真的快樂嗎?

各種懷疑中,最著名的就是1981年哲學家希拉里·普特南關於“缸中之腦”的假想以及一個細思極恐的問題:

你怎麼知道你的思維不是缸中之腦?

這就是《黑客帝國》的靈感源頭。

正是由於這種倫理爭議、道德擔憂、心理障礙,各國法律嚴格限制腦機接口的人體試驗,於是研究人員就轉向了更加實用的殘障康復治療上。

02

在腦機接口技術之前,義肢主要在於美觀和簡單支撐,活動能力非常差,連簡單的抓取都很難。很多人就希望用腦機接口幫助義肢成為身體一部分。

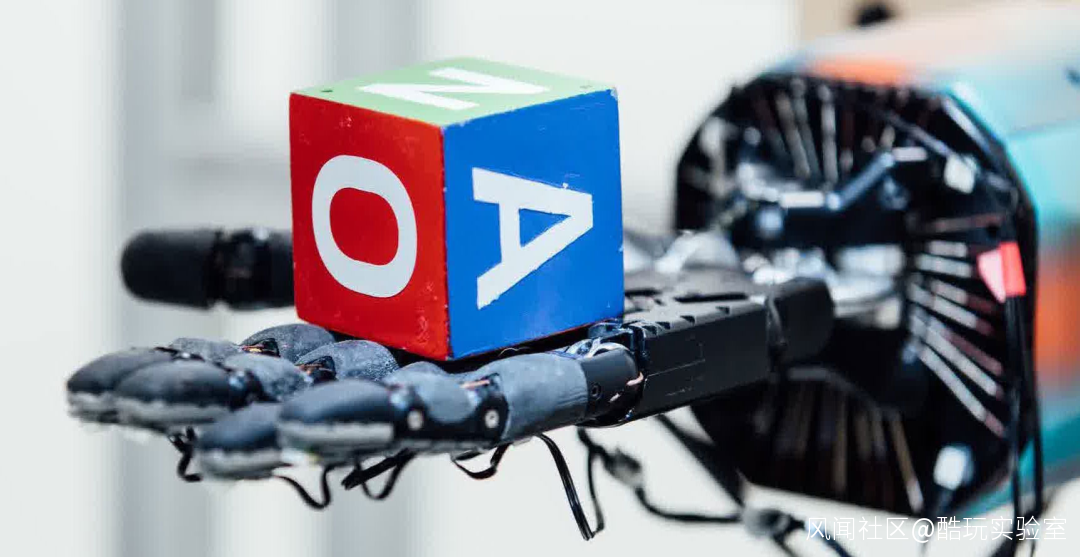

神經系統可以分成兩大類,一類是大腦和脊髓構成的中樞神經系統,另一類是由脊髓蔓延到四肢和周身的周圍神經系統,是中央和地方的關係,信息可以雙向傳遞。

我們能產生五感,就是這兩套系統神經元之間的遞質傳輸產生微弱的生物電信號。如果能精準地捕捉並利用這些電信號,就可以解讀復刻人類的感官、動作。

相比起爭議太大的大腦幹涉,關於周圍神經系統的實踐就簡單多了。

周圍神經系統裏,許多功能相似的神經匯聚成神經束,比如控制手臂運動的神經束,經過大小臂、手掌、手指等部位後再分叉出更細的神經束來控制。

最粗的坐骨神經,直徑一釐米,小的也有1—3毫米,不論是貼上電極,還是插入微型電極都不是問題。

有一家名叫Open Bionics的公司,就融合了3D打印技術和肌電檢測技術,研發了一款小臂義肢,給皮膚貼上電極,檢測肌肉神經細胞的微弱生物電,實現一定程度上自主切換手部姿勢,還能擺出幾種常用手勢,完成一些日常活動。

更牛逼的是,腿部截肢的麻省理工大學教授的Hugh Herr通過電極植入手術將自己被截肢的肌肉神經與假腿鏈接起來,不但恢復了行走,還能精準感受到假腿的運動軌跡與位置變化,上樓梯動作非常接近原生肢體,甚至能感覺到不小心踩到的膠帶。

赫爾用自己設計的假肢攀巖

這套系統中,電極的作用是檢測大腦傳給腿部的運動信號,控制義肢配合行動。

可以説,電極決定了腦機互動的質量、決定了“腦機接口”的帶寬,如果想進一步提高靈活性,甚至模擬觸覺,就需要更先進、更精準以及更安全的電極設備。

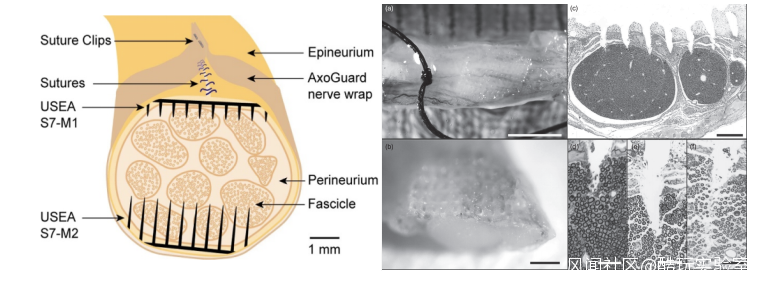

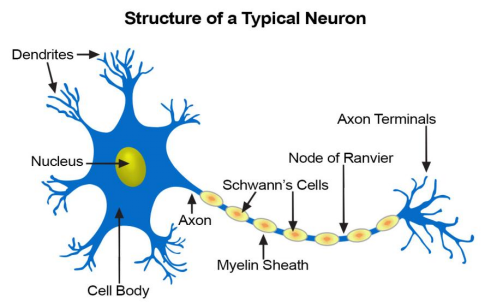

90年代,美國很多大學研究所都投入了微型電極的研究,其中猶他大學提出的一種微型陣列電極脱穎而出——名字就叫“猶他電極”。

這是一種用硅製作的二維電極陣列,通過機械切割+化學腐蝕,每根電極長度能做到1mm左右,間距在幾百微米左右,記錄點位於電極的尖端,可以深入大腦皮層。

由於陣列的規模最大可以達到100個,所以看起來就像個釘牀,但尺寸大概是小拇指蓋的一半大小,集成度很高。

這樣的結構,保證了在儘量不損傷神經系統的同時儘可能多、還準確記錄神經元的動作電位。

“猶他電極”是極少數被美國食品藥品監督管理局(FDA)准許做人體試驗的腦機接口電極,實際植入最長有效時間長達兩年。

猶他大學的神經工程學教授Gregory Clark用“猶他電極”改進出一款能產生觸覺的“盧克機械臂”,名字玩了一把星球大戰的天行者·盧克機械臂的梗。

與普通義肢相比,盧克機械臂的指尖植入了壓力傳感器,把觸感壓力轉換成電流,在再通過植入手臂神經中的猶他電極,更清晰地輸入大腦。

經過訓練,佩戴“盧克機械臂”的受試者可以熟練地完成摘葡萄這種需要控制力道的工作,甚至還能幸福地跟老伴兒牽個手,字面意義上感受了一把科技的温度!

受試者會表示在幻肢上產生的觸摸物體感覺,歪打正着地緩解了幻肢痛。

這裏解釋下,幻肢指的是患者對由於各種原因而失去了四肢,但是患者仍然能夠感知它們的存在。但這種感覺多以各種不同形式的痛覺體現,所以也叫幻肢痛。醫學界也沒搞清楚具體的原因。

03

對於一般的肢體殘疾,可以通過斷肢處的神經接駁來重獲部分運動和感知能力,因為斷肢接受的大腦信號肯定跟手或腳的動作有關,設定程序也容易。

但對於脊柱損傷高位截癱的病人,就只能想辦法直接提取大腦中的信息,再把它轉換成機械設備的操控指令,來替代患者的身體。

這就需要利用“中樞神經系統”了,也就是直通大腦的狹義的腦機接口。

今天我們對於大腦認知,分為微觀和宏觀兩個層面。

從微觀細胞層面來看,大腦是一家公司,成百上千億個細胞是員工。有的是後勤部門,比如各種膠質細胞,確保大腦能夠正常地工作。有的是核心業務員,負責信息的接收、處理和分發,比如神經細胞決定了大腦工作的效率,越接近核心細胞,越能準確瞭解大腦的信號,所以需要不斷研發新的電極,實現神經電信號準確檢測,但又要避免被後勤部門的細胞給干擾排異。

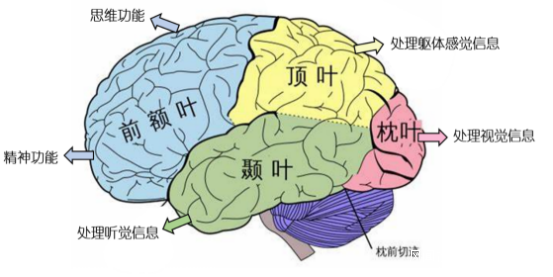

從宏觀來看,大腦又可以看做是一座複雜的城市,用灰質白質、不同的腦葉和功能區來劃分,由相似但各具差異的員工組成。

灰質又叫是“大腦皮層”,是大腦表面1釐米厚度的區域,主要由神經細胞的胞體構成,它們像城市的功能性建築,是大腦最活躍的區域,無數靈感創意在此誕生。

白質主要是由神經細胞的軸突構成,負責信息的傳遞,可以看做是城市的交通。

腦葉按照位置大致可以分為額葉、頂葉、枕葉、顳葉,對大腦進行區域劃分。每個區域承擔的功能不盡相同但又有所交叉,比如視覺功能主要位於枕葉、聽覺功能主要位於顳葉,刺激相應位置就會大腦機會產生對應的反饋,從而實現不同功能的腦機連接。

腦機接口的主要作用就是用精準的電信號捕捉與反饋,在大腦的相應位置激發相應功能,信號越準確越多,大腦出現的意識也越清晰。

1929年,德國神經科醫生奧特弗裏德·福爾斯特(Otfrid Foerster)在患者的視覺皮層植入一根電極並注入電流,患者就會憑空看到一個亮點。

這種光點類似於你盯着枱燈看一會,閉上眼,眼前還能有枱燈的光斑,因為大腦對光刺激的電信號延遲了,專業名詞是光幻視。

到了2021年,西班牙一所大學把一塊猶他電極陣列植入失明很久的實驗對象視覺皮層上,讓實驗對象“看到”一些光點。

如果刺激不同的電極,還可以感受到的光點位置也不太一樣。

為了把光幻視與現實連接起來,研究者給患者訂製了一副可以進行圖像處理的眼鏡,把強化後的圖像信號轉化成電極陣列的電信號,輸出給實驗對象大腦,然後實驗對象的黑暗視野裏就出現了一個10*10的分辨率的視覺區域,重見了一絲光明,甚至可以玩一些簡單的迷宮遊戲。

然而這個試驗只是利用了視覺皮層的工作機制,沒有去解讀大腦的信息。

如果要真正解讀大腦,就需要一種叫做**“腦電波”**的語言了。

腦電波上是大腦神經遞質傳遞過程中生物電強度的綜合體現,就好像城市裏每時每刻出現的各種聲音,可以説“信息量爆炸”。

腦電波發現者是漢斯·伯格,他本來想學天文學的,但因為一次車禍後與家人發生心靈感應,轉而研究腦科學。

1924年,他成功地記錄了並命名了第一個人類腦電圖(EEG)。五年後,他發表了第一篇論文,展示了“從頭部表面記錄人腦電活動”的技術。

儘管由於非科班出身,漢斯·伯格當時受到了不少人的嘲諷,但卻啓發了一個全新的領域,那就是“腦電波”。

檢測腦電圖,最常見最安全的方式是戴上分佈着電極的腦電帽,每個電極上塗上導電膠,接收附近大腦皮層的腦電波信號,在電腦裏繪製成腦電波形圖,來分析不同功能區的工作。

之前提到大腦皮層上有不同的功能區,就可以通過記錄各種行為下,大腦各部分腦電波的活躍程度來判斷。

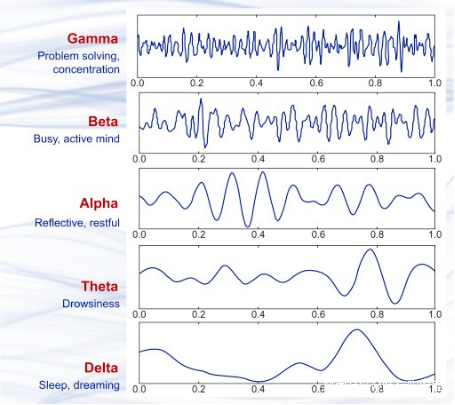

根據波形的不同頻率,科學家們還把腦電波分成了不同的節律類型——這裏的頻率並不是指相同波形的重複,只要經過一個波峯波谷就算一個週期。人處在不同的狀態下,腦電波呈現的節律類型也不盡相同,解讀過程有點像解讀電報密文。

比如當我們閉目養神放空自己的時候,就會檢測到7—12Hz的alpha波,它也可以用來檢測我們是否處於放鬆狀態,由漢斯·伯格發現,是人類最早讀懂的腦電波。

在活動身體的時候,12—30Hz的Beta波會比較突出,而且在觀察別人運動的時候,Beta波也會起作用,説明大腦中的“鏡像神經元系統”在起作用。

40Hz左右的Gama波被認為和注意力集中有關係。

由於不同頻段腦波的觸發和消退,可能意味着大腦在進行這某些行為狀態的切換,如果能捕捉操控到某個行為能觸發相關區域的電位變化,我們不就可以對這類行為進行“意念控制”了嘛!

這就是腦電波控制領域最經典的“事件相關電位(ERP)”。

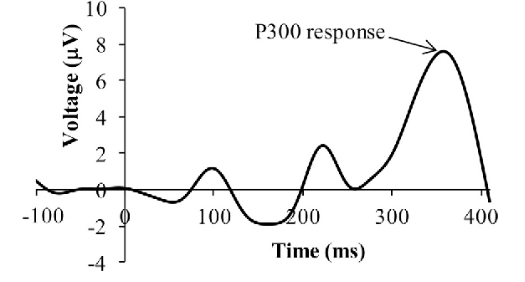

在這種控制方式中,應用最廣泛的一種叫做“P300事件相關電位”。

P300是指在給予刺激後在300毫秒左右產生的一個波動明顯的正電位(Positive 300mm)。

由於P300電位出現時往往是大腦受到了較小概率才發生的刺激,所以可以設置條件來故意誘發 比如最常見的是“怪球範式(Oddball)”。

這是一種認知心理學實驗範式,之所以叫怪球,是因為實驗是在一個序列的方塊中,按15%概率偶爾出現一個圓球,這種概率下,圓球出現在整個方塊序列的呈現中讓人感覺到格外怪異,容易誘發P300波,因此才叫做怪球範式。

除了形狀,這些刺激也可以是顏色,聲音,閃光等等。

比如,給受試者看隨機出示兩種顏色的幾何圖形,藍色概率85%,紅色15%,每次藍球中一旦出現罕見的紅色圖形時,受試者大腦更容易引起注意,就會檢測到P300點位。

最早的意念打字就利用了怪球範式。

在一個6*6的棋盤格上寫上26個英文字母和1—9的數字(最後一個格子為空),不同的行列隨機閃爍若干次,每一行、每一列出現的概率大概都是1/6=16.67%,基本滿足怪球範式的目標事件概率。

比如我要打出一個V,在第四行、第四列,我就會格外注意這個V。

輪到第四行閃爍時,我就會自然而然集中注意力,大腦就產生一個P300電位。

到了第四列閃爍到時候,又會產生一個P300。

根據兩個P300電位出現的時間,確定閃爍的是哪一行哪一列,就可以確定交叉點的那個字符。

這套流程經過訓練,打字是沒問題的,就是麻煩點,而且就對腦電波信號監測準確度要求很高。

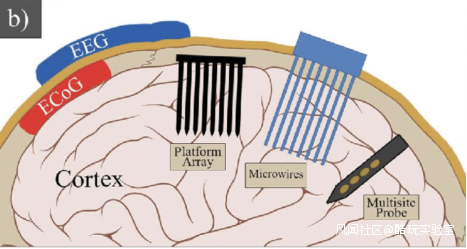

兩種腦機流派中,非侵入式腦機測量的是整個大腦神經活動產生電信號的疊加,難以區分不同部位的信號,而且隔着頭骨頭皮,信噪比很差,只能實現一些較簡單的功能,例如情緒檢測,機械式的人機交互等。

而侵入式的電極放置在大腦皮層甚至更深層,獲得更強烈、干擾更小的信號。

但侵入式的電極需要找到所需功能對應的腦區,切開頭皮,在頭骨上鑽個洞露出,然後再把電極直挺挺地插進暴露出的大腦皮層。

即便大腦本身沒有痛覺,這個操作還是讓人“腦花”一緊。

不過對於一些高位截癱的病人來説,如果能恢復一定的行動能力,開顱的代價也許並不算什麼。

第一個在把電極植入大腦公司叫“ Cyberkinetics”。

他們也採用了“盧克機械臂”中配備的猶他電極陣列,研發了一款叫做“BrainGate”的腦機接口設備。

2004年,他們把BrainGate植入了四肢癱瘓的Matt的大腦中,然Matt可以用意念控制電腦上的鼠標移動,並打開郵件。

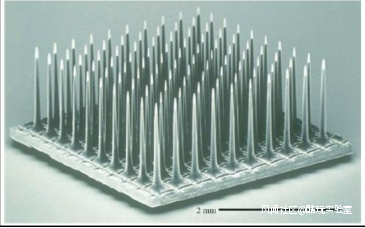

2012年,BrainGate已經能操控一台多關節的機械臂抓取桌上的飲料,讓同樣癱瘓的Cathy能通過自己的意念喝到飲料。

一名患者通過思維控制機械臂,拿起桌上的咖啡

雖然這個長方體的盒子插在腦袋上看着有點不舒服,還拖着一條長長的電線,但它卻真的能讓這些日常生活都難以做到的人重獲笑容。

2020年,浙江大學也為一位高位截癱的張老先生植入猶他電極,讓他可以通過意念控制機械手臂,進而完成了吃油條和喝可樂的動作。

迄今人類已經有一定能力修復的感覺功能包括聽覺、視覺和前庭感覺。

大家經常聽到的人工耳蝸就是迄今為止最成功、臨牀應用最普及的腦機接口,全球佩戴人數已經超過了十萬人。

除了幫助殘障病人,腦機接口還能輔助治療一些神經性疾病,比如癲癇、阿爾茲海默症、雙相情感障礙等。

因為很多這類疾病的原因和大腦異常放電有很大關係,通過腦機接口,醫生們就能夠及時檢測到異常,並反向輸入一段正常的節律來覆蓋它緩解病情。

04

雖然腦機接口前景廣闊,但目前更多還出與臨牀研究階段,無論是意念打字、移動光標、操控機械臂,速度都非常緩慢,精度也有待提升,除了植入密度更高的電極,也需要對大腦運作機制更加了解。

於是有兩種可以進階的路線了:

一個是繼續提高非侵入式腦機接口的速度和精度,另一個就是侵入式的腦機接口更便利、更安全、更容易讓人接受。

對於第一種方法,非侵入式雖然有着先天的劣勢,但只要可供AI學習的腦電圖樣本足夠多,還是可能接近侵入式的精度,而且非侵入式最大的優點就是簡單方便,獲取數據的難度很低。關於這方面的研究,國內外也都有很多,但受限於隔着腦殼,信號精度還是有限。

對於第二種方式,就得看科技公司們百花齊放了。

前段時間,鋼鐵俠馬老師宣佈上傳了自己大腦備份到虛擬世界,又帶火了腦機接口話題。

雖然上傳意識這事兒大概率就是馬斯克的口嗨,但他搞腦機接口的動作卻是實打實的。

早在2016年,馬斯克就成立了一家叫做Neuralink的公司,宣佈自己進軍腦機接口領域。2020年的技術展示中,馬斯克發佈了自家的N1無線腦機接口芯片,最多支持1024個微型電極,還牽出了幾隻植入了腦機接口的豬,通過植入的無線腦機接口,可以實時觀測到腦電圖的狀態,而植入N1芯片的猴子甚至可以通過大腦直接玩雅達利遊戲。

與N1芯片配套,neuralink研發一台用來快速植入的手術設備,類似“縫紉機”,做足了量產的架勢。

Neuralink還開發了一種專用芯片(ASIC),可以把微型電極陣列從神經元獲得的信息轉換為可理解的二進制代碼,從而理解大腦功能以及刺激這些神經元的能力。馬斯克説自己已經上傳了大腦,估計就是為這種芯片造勢。

如果這些技術沒放衞星,都能實打實落地商用的話,我覺得Neuralink和馬老師還真是做了一件了不起的事情。

這些設備雖然沒有進一步研究大腦的基礎原理,但已經是前輩猶他電極陣列上的大躍進,光是N1芯片、手術設備和無線腦機接口就相當於拉低了腦機接口的應用門檻,畢竟在試驗階段,幾乎所有的腦機接口不僅體積巨大,還要拖着一條電線。

如果N1芯片的植入手術真像馬斯克説的那麼容易,還是無線收發和充電,相信一定有人會躍躍欲試,成為第一批植入商用腦機接口的賽博人。

或許,比起正式普及腦機接口,把腦機接口“拉下神壇”,才是Neuralink最大的功勞。

馬克斯一般不會去搞基礎科學,而是讓目前更偏實驗性質的東西變為可實用的商品,最有代表性的就是SpaceX垂直起降的重型獵鷹火箭和龍飛船,然後就是已經發展了半個世紀的腦機接口。

但從最近的消息來看,Neuralink可能也在危險的邊緣反覆橫跳。

當初創立Neuralink的七小強現在已經走的差不多了,公司的人才儲備堪憂,還被曝出虐待實驗猴子,領到一張黃牌警告。

更要命的是,Neuralink一直沒有拿到美國藥監局的人體實驗資質,量產就完全沒有可能。

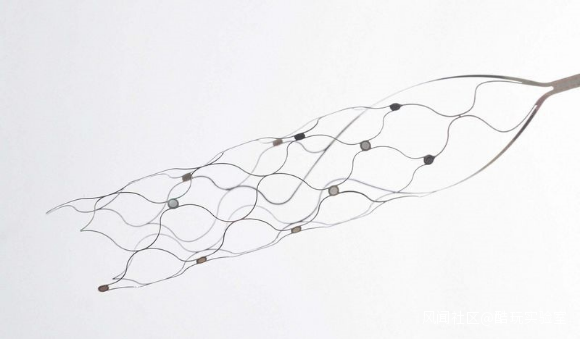

反倒是其中一位創始人Max Hodak單飛後研發的腦機接口Synchron拿到了相關資質,Neuralink前進堪憂。

但Max Hodak的腦機接口被監管部門大方開綠燈,也不是技術多先進,而是因為很保守,不需要在腦袋上做手術,功能性還遠不及N1,只有16個電極通道,能做到的事情真的太少了。

N1的電極倒是多,但也不能探測單個神經元電信號,而且沒有人體實驗,也不知道N1芯片能夠給盲人創造一個分辨率怎樣的光明存在。

當然,畢竟電極數量比猶他電極高出十倍,肯定視野不止10*10的分辨率,但離黑客帝國那種創建虛擬世界需要的視網膜級別顯示差了N個量級。

這還只是視覺,如何在大腦中真正還原現實世界的聽覺,甚至觸覺味覺呢?無數問題擺在眼前,近十年甚至三十年恐怕是不能指望了。

其實,腦機接口發展至今仍然沒有什麼起色也實屬正常,畢竟技術難度太大了!

腦科學、神經科學、認知科學、微電子學、材料學、機械工程、人工智能……這些學科本身還在探索中,把它們交叉結合到一起的腦機接口難度也是可想而知。

更重要的是,想要在人身上做效果更好但侵入更深的腦機接口實驗不僅非常麻煩,還很危險,而且有保質期。

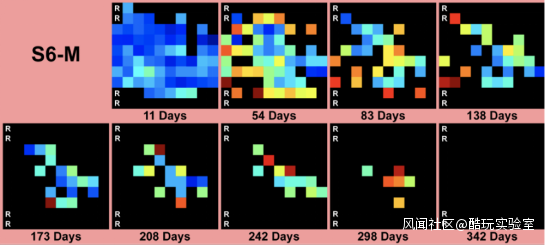

雖然把電極植入大腦不會疼也不會傷到神經,但畢竟損傷了腦組織,前面我們提到的“清潔工”——膠質細胞們可不管三七二十一,它們會附着損傷組織與電極間,逐漸降低導電性。

那個用猶他電極陣列恢復一點視覺的西班牙大學實驗者,六個月後就因為電極附近出現瘢痕組織只能取掉。

理論上,腦機接口大概1—2年,就需要再做一遍開顱手術,重新更換,非常不人性化了。

哪怕Neuralink的新一代植入技術使用了柔性電極,一組96根4 至 6 微米“線”(thread)能夠植入3072個微電極,對大腦更安全,還是要腦袋上開4個8mm的洞,這誰幹啊!

有效電極數量隨時間下降

植入的高門檻,也導致了現階段腦機接口能夠獲得的精確實驗數據非常少。沒有足夠多準確的數據作為訓練的基準,再牛逼的人工智能也很難憑空訓練出一套腦電波解碼算法,這也是制約了腦機接口發展非常重要的原因。

技術先進的東西不敢放開,能放開的東西沒啥用,這可能就是腦機接口最尷尬的地方吧。

或許可預見的近未來,對於健康的人而言,最好的腦機接口裝置大概就是你現有的身體感受器官了,能愛惜就儘量愛惜吧。

尾聲

對於腦機接口,與其和已經起步的VR爭元宇宙入口,更重要的是給研究神秘的大腦以及人類自我意識的開了一個物理意義上的天窗。

比如,早期科學家們觀察腦電圖檢測就發現,人在執行一個動作之前,會先產生一個念頭,表現為行動前500ms就會產生一個微小的電壓峯值,隨着電荷的積累達到事件電壓峯值,人才會做出動作。

這很有可能説明,人在產生某個念頭的時候會在腦電圖上體現為一個微小電壓,即“準備電位”。

但一個叫做本傑明·李貝特的科學家覺得不對勁,產生一個念頭到行動需要半秒鐘這麼長的時間嗎?

於是他設計了一個實驗,讓受試者靠自己的主觀意志來執行勾手指這個動作,一方面記錄準備電位的產生時間,一方面記錄受試者認為自己產生念頭的時間。

結果發現受試者認為產生念頭到實際勾手指只有大概150ms。

這下子科學界就慌了啊,既然產生念頭到執行只需要非常短的時間,那半秒前的“準備電位”是個啥東西啊!

所以有這樣一種假説:在我們決定做一件事之前,就已經有什麼東西決定了“我們要做這件事的決定”。再細思極恐一點:

有什麼東西決定了我們接下來要做什麼,人類的自由意志可能根本不存在。

不過後來,也有科學家認為,“準備電位決定了我們要做什麼”的因果推論從本質上就不成立。

還有人認為準備電位可能僅僅是大腦的噪音,就好比再平靜的湖面也是有漣漪的,本傑明的實驗可能只是在這種漣漪大到足夠被觀測之後的巧合罷了,甚至用增加對照組和人工智能分類的方式,判斷證明了是150ms的點位決定了被試的行為變化,與此前半秒沒關係,500ms一説是錯的,徹底推翻了本傑明·李貝特。

不過科學的發展總是伴隨着否定的,未來我們也許會發現亞倫和本傑明的假説都是錯的,但通過腦機接口技術發展,自我、記憶、情感、認知這些更偏哲學的問題終有一天可以用算法與科學來解釋。

到那時,人類或許才能創造出“缸中之腦”,或者在虛擬世界重建意識體,甚至要面臨《黑客帝國》裏那是殘酷現實。

總體來説,腦機接口作為一項還處於實驗中但在未來潛力無限的技術值得大力推動。如果真的有安全可靠、功能完善的腦機接口產品,我個人還是很願意去嘗試一下當個賽博人是什麼感覺的。

或許在5—10年的時間裏,腦機接口就戰勝殘疾和許多神經類疾病;在更遙遠的未來,它甚至還能讓人與機械和諧地融為一體,幫助人類探索大腦深層的秘密,在虛擬和現實世界實現人類的永生,甚至顛覆人類對於個體、種羣的認知,實現真正意義上的超人劇變。