有頭有臉的老闆,都開始盯數字化了_風聞

饭统戴老板-饭统戴老板官方账号-有趣且深度的硬核财经2022-09-20 20:22

2016年4月一場晚宴上,有人向IDG熊曉鴿提了一個問題:“中國為什麼沒出現給企業提供軟件服務的大公司?”

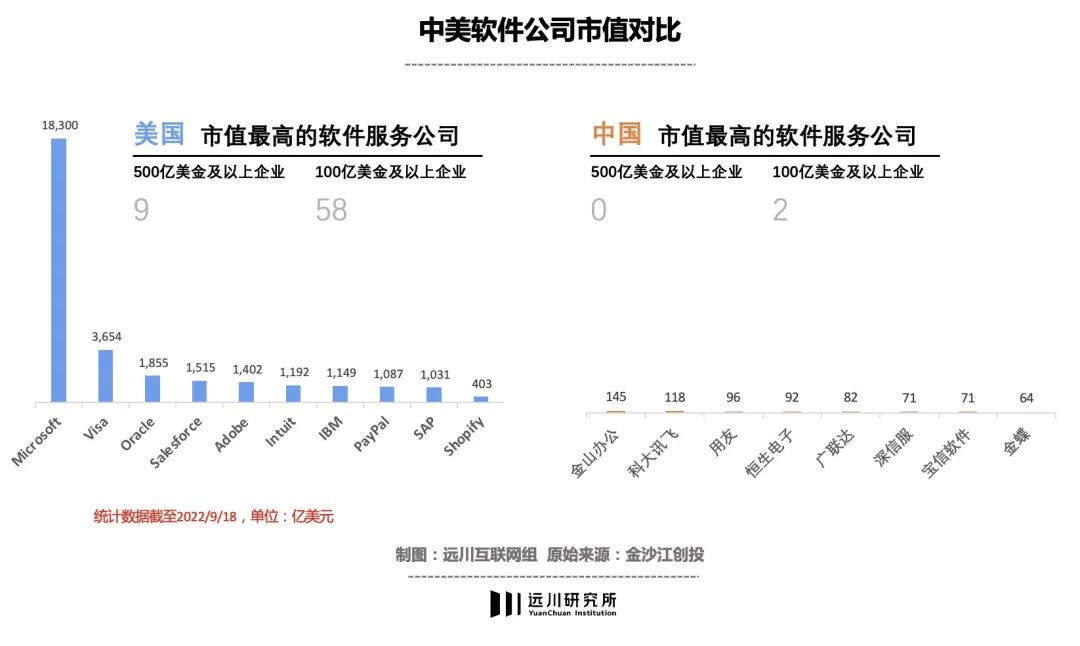

彼時美國軟件行業一片火熱,SaaS創始人們高舉着“軟件吞噬世界”的旗幟橫掃一切,Workday、Slack、Cloudera等成為超級明星。而相比之下,中國SaaS市場的獨角獸則寥寥無幾。

熊曉鴿未必知道正確答案,他給的解釋是中國的VC基金不太重視2B的企業服務領域,他們把投資重點放在2C的消費互聯網上。言下之意是不是企業服務不行,是我輩VC還不夠努力。

罪己詔剛下,一級市場的資金便瘋狂湧入企業服務賽道。

2016年差不多算是消費互聯網黃金時代的末期,各路VC基本完成了佈局,幾年後他們就能享受着運鈔車拉錢的豐收。美國SaaS行業的火熱,讓創投明星們自認為找到了“下一站”。

根據IT桔子的數據,2016年中國SaaS投融資多達432次,同比翻了3倍。接下來的6年,SaaS成為所有頭部VC的重點賽道,紅杉投了200家,經緯投了100家,IDG也至少投了有50家。

撒錢的背後是篤定。美國的SaaS市場已經邁向萬億美金規模,Copy to China策略沒有理由不成功,有投資人躊躇滿志的表示:中國SaaS領域肯定會出現比肩美國同行的千億美金巨頭。

在2018年有讚的上市酒會上,張磊曾勾畫過未來:“Salesforce接近900億美元的市值,Shopify超過130億美元,Square市值200億美元……有贊把Shopify、Square甚至是Salesforce的功能揉在了一起。”感覺千億美金的想象並非沒有邏輯。

幾年過去了,SaaS第一股中國有贊市值3億美元,離千億市值還差997億美元。

01****Salesforce和貴州茅台

追溯起來,SaaS行業踩在腳下的前輩——傳統軟件行業,在中國的發展就是一言難盡的水平。

多數中國軟件企業做的不是標準化的產品,而是定製化的項目。項目按照「人/天」來算成本,夾在甲方繁瑣的需求和日益上漲的薪酬之間苟延殘喘。軟件公司管程序員的小老闆,日子未必有建築工地上管農民工的包工頭好過。

所以當SaaS的春風吹來的時候,軟件公司們心裏既惶恐,又興奮。大公司們看到了“不轉就等死”的危險,開始艱難轉型;小公司和Start-Up們看到了SaaS性感而嶄新的生意模式,試圖繞開傳統軟件的桎梏,彎道超車。

共識之下,大家最關心的話題變成了:“誰是中國的Salesforce?誰是中國的Shopify?”

Salesforce去年收入212億美金,巔峯市值3000億美金;Shopify去年收入46億美金,巔峯市值2000億美金;Snowflake去年收入12億美元,IPO後曾一路衝到700億美金市值。

海外標杆如此巨大,也難怪創始人和投資人難掩熱情。中國版Salesforce的名單上有銷售易和紛享銷客,Shopify後面則是微盟和有贊,Snowflake後面則是PIngCAP等廠商。

繁華之後,有贊只剩不到3億美金,而銷售易和紛享銷客也很早放棄了追逐Salesforce的野心。

因此有人戲稱中國最像Salesforce的公司,其實是貴州茅台。不僅兩者市值差不多,發揮的作用也非常類似——具有頂級的客户管理功能。更重要的是,兩者的重複消費率都很高。

面對中美SaaS行業落差這個世紀謎題,有個乙方視角的觀點:中美老闆的風格差異,決定了兩國SaaS行業的差距。美國企業很早就學會了“向管理要效率”,但在跑馬圈地的中國市場,老闆們活下去還是要靠拿訂單、打廣告、堆人頭。

所以,真的是這屆中國老闆不行嗎?

02****這屆老闆真的不行?

但凡去硅谷逛過一圈的人,都會琳琅滿目的SaaS公司所震撼到,Zoom、Okta、Snowflake已是超級明星,Calendly、Notion等冉冉升起,一眾ARR剛到$10M的公司則讓中國投資人感到垂涎欲滴。

企業付費意願更是強悍。疫情後居家辦公成為常態,每個美國企業平均買5~10種SaaS服務稀鬆平常,光是硅谷start-up公司之間友情互買,就能撐起一家收入1000萬美金的小巨頭。

因此,遭遇挫折的SaaS創始人們還容易把鍋甩給中國老闆:你能不能學學人家?

中國老闆的形象向來稱不上洋氣。他們通常白天文山會海,晚上趕局應酬,週末陪客户打高球,後備箱裏裝着飛天茅台,包裏備着海王金樽,並擁有至少一幅“天道酬勤”的書法掛匾。

在SaaS服務提供商眼裏,這些老闆最想要的可能是IM(即時通信)、考勤和通訊錄,他們最大的需求是簡單的信息化,把工作搬到網上就完事了,但對深度的數字化卻總是不冷不熱。

但如果仔細考量兩國的軟件和SaaS市場,就會發現發展階段完全不同。

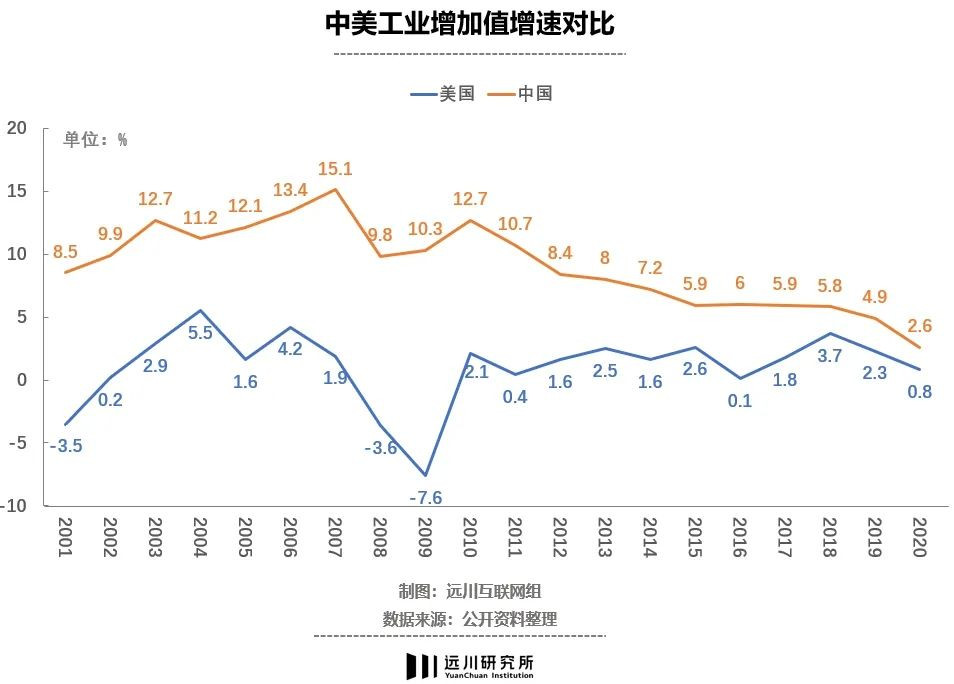

以製造業為例,過去二十年中國企業平均增速10%+,而同期美國增速基本圍繞0波動。對於前者,不去跑馬圈地就會被競爭對手超越;對於後者,不向管理要效率則很難有利潤。

在跑馬圈地的高增長時代,靠着中國龐大的人口基數,光吃滲透率都能做成一筆大生意。人盡皆知的市場紅利就在那裏,關鍵就是要夠快、敢打。這個時期,企業就算有層出不窮的效率問題,也往往會被浩浩蕩蕩的高增長趨勢所掩蓋。

但在這兩年,企業的增量時代揮手自茲去,存量時代慢慢降臨,一些共識開始改變。

釘釘總裁葉軍(花名:不窮)是最先感受到這種變化的。他以前的一項重要工作是“佈道”數字化,旨在讓熱衷囤茅台的中國老闆也願意為企業的數字化付費。但在這兩年,事情卻有了微妙的變化,葉軍開始頻繁被客户反向“佈道”。

在山東一家叫龍輝起重的公司,掌門人熱情地給葉軍展示了他們利用釘釘上的低代碼工具所搭建的數字工廠。在工廠的大屏上,生產、質檢、發貨、薪酬等各環節數據實時更新,甚至連公司做飯阿姨、打掃大媽的工資,都已數字化管理。

龍輝起重位於山東泰山腳下的羊流鎮,是一家專門生產起重機的中型製造業企業。照理來説這種接地氣的行業似乎離時髦洋氣的數字化浪潮遠得很,但相反,龍輝起重不僅自發的去做數字化,甚至它家的數字工廠還拿到了“山東科技大獎”。

而更讓葉軍難忘的一個案例是:杭州某重點小學的校長跑釘釘樓下,熱心且嚴肅地教葉軍“如何做教育的數字化”,其中包括一個很特別的場景:如何把給孩子們的獎狀數字化。

這幾年,捨棄排名、給孩子們發素質獎狀成了一種剛性要求。因此每到期末,這家小學校長最愁的就是要打印七千多張獎狀,甚至為此打壞了3台高速激光打印機。而校長的要求很簡單:所有獎狀變成電子版,自帶二維碼,方便家長一鍵轉發。

當用户跑來教釘釘做產品的時候,這個世界一定發生了某些變化。

03****當老闆親自搞數字化

上海三菱電梯閔行總部的食堂負責人怎麼也不會想到,有一天公司總裁會親自教她用釘釘,而且還無關考勤和打卡。

上海四五月疫情,有兩千多名員工在這個佔地幾百畝的廠區裏堅守崗位。食堂負責人向筆者回憶:“當時總裁跟我們一起吃飯,問我們釘釘的某某功能會不會用,不會他就現場教我們。”

上海三菱電梯是一家國有控股的合資企業,大股東是國企上海機電,其30年累計生產的110萬台電梯遍佈全國各個城市,是行業裏的絕對龍頭。在上海的四月五月,他們的生產也絲毫不能停。

釘釘在期間發揮了重大作用。以開會為例,疫情期間上海三菱開了17863場“釘閃會”,日均226場,總裁和員工開會時都會使用腦圖和釘釘文檔,慢慢地大家逐漸習慣了這種很“互聯網”的開會方式,“離開釘閃會都不知道該怎麼開會了”。

線上辦公只是最基礎的一個場景,上海三菱的深度數字化已經遠遠超過了很多人的想象。

在早年,上海三菱只是零星有部門和員工使用釘釘。2019年,公司開始使用阿里雲,之後出廠的電梯更是都裝了阿里雲的IoT設備。從去年開始,上海三菱電梯整體搬上了專屬釘釘,並基於“雲釘一體”做了大量業務場景的數字化。

以電梯維修為例。電梯設計和安裝會因為施工現場的不同而不同,“沒有兩台電梯是一樣的”,維修的備件更是有幾萬個零部件,年輕的維修人遇到陌生的型號和故障還要會去問老師傅,平均修好一台電梯大概需要兩個星期的時間。

有了雲釘一體的數字底座之後,上海三菱琢磨出瞭解決方案:自己在釘釘上搗鼓出一個維修機器人。

他們先是把過往的各種資料、圖紙、維保記錄等往釘釘知識庫沉澱,電梯發生故障時,IoT模塊會將故障信息自動傳入“電梯急修平台”,而平台會基於算法自動推送工單到維保人員的釘釘上,上面標好所需備件,維保人員可以直接帶到現場。

到了現場如果遇到問題,還可以在羣裏問釘釘機器人,“越多的人來用,機器人上沉澱的知識就越豐富、越能解決問題,形成正向的循環。”原本平均長達15天的電梯維修時間,用釘釘羣+機器人+IoT+ 電梯急修平台的方式,可以縮短到平均3天。

身處一線城市的上海三菱電梯做數字化未必會讓人感到驚訝,位於安徽淮北的一家奶牛場用釘釘“再造流程”,就有一抹科幻色彩了。

始建於1958年的安徽曦強乳業,前身是淮北奶牛場。為了保障食品安全溯源,他們在牛奶生產加工過程中設有13個檢測點,比如原料奶收購、包料批次、殺菌監控、灌裝記錄、 完工入庫….等,每一個環節每個小時的都需要有人巡檢。

傳統的做法是在牆上掛一個打印好的紙質本子,巡檢人員到這個巡檢點的時候,需要用筆填寫這個環節的真實情況,填寫完之後,這些紙質的本子會回收,存放到會議室或者倉庫。這些紙質本子需要保存一定時間,以便有關部門的檢查。

無數中國企業都對這種流程非常熟悉。這種做法一方面需要設置專門的會議室和倉庫來存放資料,起碼要佔用一個幾十平米的倉庫。另外還需要6個專門巡檢人員,人員成本每年至少是40萬,而每年打印這些巡檢表,成本也要30萬元。

顯然,釘釘的程序員應該都沒有奶牛場上班的履歷,曦強乳業的解決方法就是:自己用釘釘的工具搭一個巡檢ERP出來。

於是,曦強乳業用釘釘上的「低代碼」產品搭了一套系統,可以為不同的巡檢環節生成不同二維碼。這些二維碼貼到這13個需要巡檢的環節點位上,巡檢人員走到這個點位時,掃一下二維碼,就會跳出表單,巡檢人員只需要簡單的確認。

除了生產加工環節,曦強乳業把牛奶溯源的其他四個環節——牧草種植、牧場管理、流通銷售和消費者環節都實現了數字化。一旦出現消費者投訴,在釘釘上輸入牛奶批次就能精準定位這批次一共涉及多少數量,流向了哪些站點,銷售到了哪些終端渠道….

之前這種級別的系統實施需要幾百萬,而且不能100%保證能成功,每年還有維護費用。現在只用了一個技術人力在釘釘上就搭出來了這套系統,手機上掃描就能方便地完成巡檢和溯源。

從這些案例可以看出:以前不是中國老闆們不會算數字化的賬,相反,他們太會算賬了——凡是不能帶來真金白銀的數字化,老闆們肯定摳摳索索不願埋單;但如果遇到真正能夠解決企業痛點的服務,中國老闆們一定不吝於付費。

中國老闆們可能不懂洋氣的硅谷理念,也不會一句話夾帶3個英文單詞,但他們卻鑄造了全球第一強的製造業和第二大的經濟體,水平不差於歐美同行。因此,在成本投入可控的條件下,用數字化提升經營質量、降本增效,在「存量時代」沒人會不喜歡。

疫情後,線上辦公的需求猛增,但這只是一個膚淺的表象。企業家的真正訴求不止於對着攝像頭開會,而是在存量時代,大家都意識到了“開源”很難,“降本”和“提效”更加是企業的痛點。甜蜜的高增長時代可以忽略管理效率,現在你敢嗎?

過去三年,企業的內外環境都發生了天翻覆地的變化。不用藉助放大鏡,你就感受到中國的老闆已經不是以前的老闆了,而釘釘似乎也不是以前的釘釘了。

04****熟悉的釘釘,陌生的釘釘

有一個可能會顛覆很多人認知的事情:在釘釘上班,是不需要打卡的。

這款軟件從出圈開始,形象就跟考勤打卡和“DING”分不開了,但很多人都忽略了一個事實:釘釘並非阿里管理方法論的輸出和具象。或者用釘釘內部人的評價:阿里自己使用釘釘,可能不算用的最差的,但絕對算不上用的好的。

釘釘自誕生之初,就成長於中小企業的現實需求。創始人陳航(花名:無招)帶着在阿里創業的耶路撒冷——湖畔花園,開啓了這段探索。

釘釘的成長史,可以概括為“接需求史”:客户需要溝通場景,釘釘做了IM;客户需要管理組織,釘釘就做了員工管理、智能人事;疫情之後,在線協同成了剛需,釘閃會和文檔準時上線。

在人們的印象裏,釘釘是一款單純的管理App——幾乎企業日常管理所需的功能它上面都有,有的人喜歡,有的人討厭,伴隨着周圍的口誅筆伐,釘釘的日活已經到了“高的嚇人”的水平。

而在葉軍從陳航手上接過釘釘的大旗之後,釘釘的角色發生了一系列重大的變化。

畢業於四川大學的葉軍本科時讀的是凝聚態物理,博士才轉到計算機,並作為實習生加入阿里。在阿里的16年裏他先後換了20多個老闆,曾經帶着六七百人的團隊做阿里集團內部的數字化,因此,他的身上帶着一種很明顯的“CIO思維”。

因此,他更瞭解企業數字化的真實需求,也更明白什麼東西應該自己做,什麼東西應該放手交給外部夥伴。他的思路最終映射在了釘釘在2022年3月的戰略調整中:釘釘的邊界往回收,簡單説就是釘釘以後只做一件事——PaaS。

在這種定位下,釘釘將保持協同辦公和應用開發平台的定位不變,繼續投入IM、考勤、文檔、音視頻、項目、會議等基礎產品,而其他的SaaS應用如人、財、物、產、供、銷、研等場景的專業應用等,都交給生態做,釘釘不再染指。

這樣,阿里雲和釘釘的生態邊界就非常明確:以阿里云為技術底座的IaaS(基礎設施即服務),加上釘釘作為應用平台的PaaS(平台即服務),不再涉足Saas(軟件即服務),而是讓“雲+釘”成為中國SaaS廠商服務客户的生態土地。

這個定位明確之後,才會有出現前面曦強乳業用「低代碼」來搭建巡檢系統的故事。而上海三菱電梯也自己搭建100多個低代碼應用,50%由信息部門搭的,50%由業務人員自己搭的,比如在電控車間中的設備點檢保養、生產追溯等。

截至2021年底,釘釘上的低代碼應用數超過了240萬,釘釘上所有開發者數量超過190萬。釘釘上每10個低代碼開發者,就有1個是財務,1個是人事,1個是行政。

向生態夥伴開放,隱藏着一種自我剋制,這種剋制也體現在釘釘的員工人數上。儘管坐擁1億的日活,釘釘員工人數只有1500人左右,不但友商的人數是釘釘的好幾倍,在釘釘生態裏上做SaaS的合作伙伴,有好幾家人數也比釘釘多。

在訪談中葉軍認為:好的管理人才是奢侈品,而好的數字化工具是大眾消費品。如果沒有生產大眾消費品的基礎,企業數字化動力不足,畢竟只靠愛馬仕,是解決不了羣眾的穿衣問題。

05****通脹的世界,通縮的軟件

90年代,崔健經常在北展開演唱會,在台上他最喜歡聲嘶力竭喊的一句是:“不是我不明白,這世界變化快。”

大多數企業老闆,在過去三年裏都會有“世界變化太快,咱還能跟上嗎”的疑問。在貨幣收縮、地緣事件、存量格局的環境裏,老闆們過去的成功經驗,時常被一粒塵埃擊得粉碎。

但世界並不會停下來等待某一個人。暗湧之下,不少企業開始積極地利用數字化優化結構,降本增效。等到下一個春天到來時,他們便會試圖像雷霆一般,席捲牌桌上殘餘的玩家。

1994年,《連線》雜誌主編Kevin Kelly在《失控》的開篇裏寫道:“人造物表現得越來越像生命體;生命變得越來越工程化。”

企業也是一樣。三十年前,企業有一張基於財務三張表和進銷存賬薄的臉;三十年後,企業已經更像是一個數字生命體,數據在體系裏輸入、輸出、匯聚、流動,不斷創造着價值。

在數字化時代,《三體》裏降維打擊的故事不斷髮生。商業組織利用新技術的賦能,降維變革老生意的故事在美國硅谷,在中國海淀,在印度的班加羅爾已經率先輪番上演。

而對於數字化水平還不高的中國企業來説,這一切才剛剛開始。隨着各類數字化工具的海量湧現,企業內部儼然埋藏着一座金礦,「向管理要糧」已經不是一句營銷口號,而是增量有限、存量改善的時代,企業要做的必選項。

80年代,沃爾瑪發射自己的商業衞星,率先實現全球庫存的動態管理;90年代,聰明的製造企業利用ERP,再造了傳統的業務流程;2000年代,先人一步的消費品牌利用電商工具,越過渠道的千山萬水,打破了跟消費者之間的隔離之牆。

選擇權同樣來到2020年代的老闆們手裏。誰能提升1%的效率,誰能降低1%的成本,春曉之後誰就能跑到最前列,而軟件和數字化,是為數不多能夠對抗這個充滿風險的世界的工具。

正如微軟CEO納德拉説的那樣:“通貨膨脹的世界裏,軟件是唯一的通縮力量。”