別再理解「平庸之惡」了,它只會讓文明墜入深淵_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2022-09-21 10:21

又一次,幾位朋友和我説她們陷入“政治性抑鬱”之中。

的確,如果一個人還有共情能力,那讓他憤怒的場景在過去幾個月裏並不少見。而近日的事故,更是用慘烈的代價把無法估量的災難具象化。

這些事件的責任人,或許在平日裏也是看起來“人畜無害”的正常人,可能在工作中也盡職盡守。但為何在特定時刻,他們卻要麼成了作惡主體,要麼放棄自主判斷去執行會給他人帶來巨大風險的不合理指令?

但別忘了,也正是在平日裏,我們的日常語言早已充斥着對於妥協行為的包容,對反文明潮流的縱容。面對它們,總是會有大量聲音出現,比如“嗨,為了吃飯嗎“”這只是他工作的一部分而已““你不要這麼刻薄這麼情緒化,要全面辯證地看待,上面總比我們想得周到”——諸如此類“客觀理性中立”,實則放棄善惡標準與自主思考的言論,蔓延在我們周圍。

顯然,這些言論無法構築起守護善良,捍衞文明的防線,只會不知不覺地讓惡得寸進尺,否則今日許多荒誕的悲劇就大概率不會上演。可惜,直至我們日常生活也在被那些惡所侵蝕,很多人也無法意識到這些所謂的”理性思維”,也是把我們推向深淵的幫兇。

我們深知自己文字的能量極其有限,但架不住內心裏不可抑制的表達欲。所以依然想探討為何普通人會成為作惡主體,依然想為善的防線添一塊磚。我們當然知道這些願望大概率會撲空,但做這樣的事情,至少對得起自己的內心。

文|叮叮貓

編輯|Disco

1.為惡減負的“情境”

1971年8月14日,心理學家津巴多在斯坦福大學的地下室內,囚禁了24名大學生,參加他設計的監獄實驗。

這24名大學生,是津巴多嚴格篩選出的志願者。心理測試結果顯示,他們的心智穩定水平要略高於常人,且都來自於家庭關係和諧的中產家庭。

津巴多將這些大學生隨機分組,一半人扮演獄卒,另一半人則扮演囚犯,製造了一個模擬監獄。規定只要不爆發肢體衝突,獄卒可以使用動用一切手段,讓犯人服從自己。

一開始,志願者們都將監獄實驗看作是一場遊戲。

犯人們拒絕配合獄卒讓他們列隊報數的指示,有的甚至躺在牀上對獄卒比中指,認為只要不捱打,獄卒就無法強迫自己做任何事。

獄卒們也尚未習慣自己的身份,他們依舊認為,“囚犯”和自己一樣,都是平等的大學生,當中某些人,還是他們實驗開始前剛結交的朋友。

津巴多原本計劃,監獄實驗大概會持續兩週到一個月左右。

他想知道在長期不平等的情境中,獄卒會不會打破心理防線,對囚犯做出一些過激的行為?

為了“加快”實驗的進度,津巴多會通過監視對講的方式,一直給獄卒們施壓,要求他們必須儘快讓犯人們服從。

獄卒們沒有詢問過津巴多,如果做不到他的指示會有什麼樣的後果,但在津巴多不斷強調“必須”、“儘快”的催促下,獄卒們很快就出現了種種過激行為。

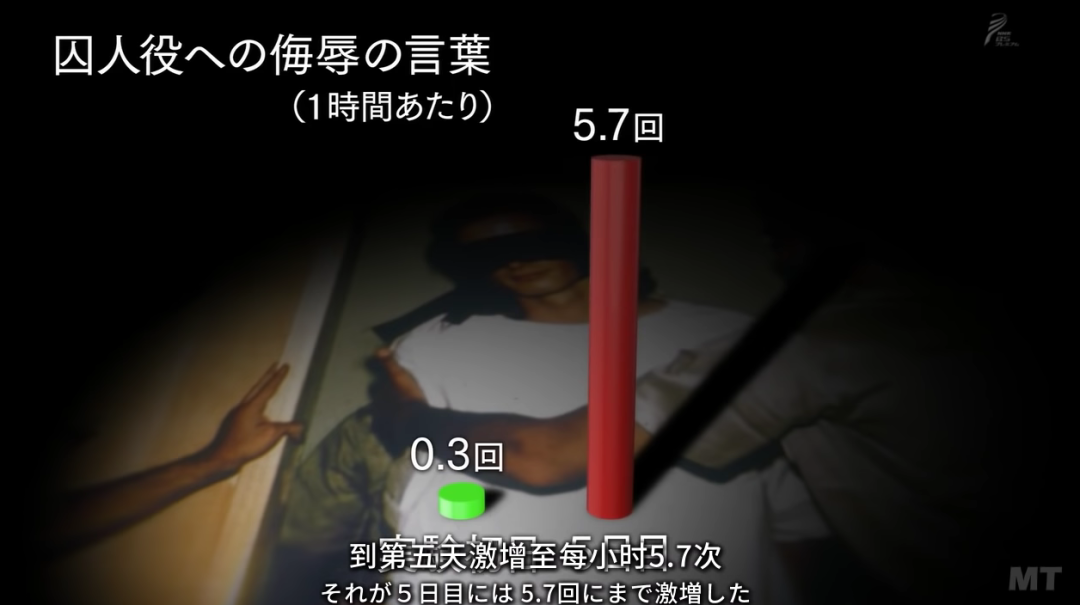

剛開始,獄卒們只是加大了對犯人們語言羞辱的力度。但五天後,他們每小時辱罵囚犯的次數,就從第一天的0.3次迅速增加到5.7次。而且犯人每十分鐘,就會被獄卒用警棍進行恐嚇羞辱。

隨着津巴多對獄卒們的施壓越來越大,獄卒們對犯人的羞辱越來越兇狠。

他們命令兩個男性囚犯模擬男同性交,還把他們關進狹小的隔間裏,用警棍用力擊打緊貼他們鼻尖的鐵柵欄。

獄卒們突然升級的暴力行為,快速粉碎了囚犯們預期不會受到傷害的心理防線。

入獄前,獄卒們對每個囚犯都進行了裸體搜身,囚犯唯一能利用的“反抗用具”,就是用鐵架牀堵住監室大門,阻止獄卒進入。獄卒們的反制措施,是直接沒收了囚犯們的牀鋪,並剝奪了他們睡眠的權力。

經歷過反抗失敗後的嚴酷懲罰後,囚犯們慢慢忘記一切只是實驗。後來獄卒讓他們徒手去擦馬桶時,囚犯們感到十分噁心,卻沒人再會進行質疑和反抗。

從第三天開始,實驗中就有志願者出現了精神崩潰。先是囚犯中有人用頭撞牆,撕碎枕頭,後來獄卒中,也有人不堪忍受壓力和強烈的內疚感,出現了明顯抑鬱的症狀。

出於人道主義實驗倫理,第六天時,津巴多就提前叫停了監獄實驗。

監獄實驗後,津巴多對獄卒們的過激行為,做出了詳細的理論研究。排除“人性本惡”這些因素外,他發現,讓監獄實驗中志願者相互迫害的因素,是“情境”。

監獄裏,犯人面對的情境,是他們入監後,就被抹殺了自己作為個體的差異性:他們被剝奪了名字,剝奪了隱私空間,被換上統一的制服,訓練出統一的站姿坐姿…

人失去差異性後,就會漸漸迷失自我,覺得自己和集體中每個人都一樣,所以集體中,別人怎麼做,自己無意識就會跟着一起模仿。

同樣,對於獄卒們而言,他們雖然比囚犯地位更高,但當他們統一身穿監獄制服時,也會被抹殺個人差異,進入到一種集體規訓之中。

就像軍隊中長官會提醒新兵們,“穿上軍裝就是軍人,而不是普通人”一樣,當身穿監獄制服時,獄卒們也默認了自己不再是自己,而是合法暴力機關的正義化身。

於是,就像諸多士兵不會為殺人感到痛苦,只是認為自己在殲敵一樣,獄卒用警棍恐嚇犯人也不會感到內疚,因為大家都認同,法律懲罰有罪之人,本就是天經地義。

這就是情境巨大的能量,它可以從根源抹殺人的差異性和同理心。

和監獄實驗的結論相似,1972年米爾格拉姆實驗,再一次印證了情境可以100%的支配個體。

實驗開始前,米爾格拉姆告訴參與者,這是一項“關於體罰對於學習行為效用”的實驗,將有參與者扮演老師,對另一個房間的學生進行教導,如果對方回答錯誤,就必須開啓面前電擊器的開關進行懲罰。電擊器的檔位分為10檔,最大可以釋放出超過330v足夠將人致死的電壓。

實驗開始前,米爾拉格姆本以為只有少部分參與者,會把實驗進行到最後:實驗的報酬,開始前他就已經支付給了參與者,他們隨時都有權中止實驗。

整個過程中,米爾拉格姆唯一的行動,就是在參與者猶豫要不要加大電擊時,用不可置否的口氣命令對方:是的,你必須這樣(繼續電擊)。

在一個充斥體罰、命令與敵對的情境中,大部分參與者甚至沒試探過不服從指令的後果,就一步步按下了足以致命的點擊按鈕。

法國紀錄片《死亡遊戲》重做過實驗,結果答案還是一樣:80名自願者中,其中只有16人在遊戲中途退出。

其中一位沒退出的受試者,即便她爺爺就是猶太人,曾遭受過納粹迫害,可情境帶來的壓力和慣性,還是讓她服從了虐待命令。

將實驗情境放大,便不難解釋為何當年一個個納粹分子明知犯下了殺人罪,卻依舊能心安理得屠殺猶太人。

不要覺得這種解釋過於誇大。

實際上,哪怕在如今,人們自以為對納粹思想、極端主義已經反思足夠的情況下,只要以下五種因素構成的特定情境發生時,反人類慘劇都可能會隨時發生。

具體是什麼,讓我們結合一部改編自真實事件的電影《浪潮》來看。

2.放縱惡的“路西法效應”

總結實驗中普通人面對情境的盲目服從,津巴多總結了五點因素構成的“路西法效應”:

1.情境令人盲目服從權威和紀律,漸漸使人放棄獨立意識,失去決斷能力。

2.當集體共同作惡時,個人就能將責任推脱給他人,或者並不具象存在的情境之中。

3.將其他人或個體去人性化,減低對其作惡的罪疚感。例:納粹德國在政治宣傳中將猶太人比喻為“老鼠、寄生蟲”;盧旺達大屠殺時,胡圖族人稱圖西族人為“蟑螂”。

4.將自己去識別化。透過匿名、變裝等方式,避免為自己的惡行承擔責任。如三K黨戴頭套匿藏身份屠殺黑人。

5.羣體情緒化,互相加強彼此共同作惡的認同感,不再容易接受外來的意見,在有意無意下跨越自己的道德底線。

前兩點在斯坦福監獄和米爾拉格姆實驗中,都已經有所提及,接下來重點解讀另外三點因素。

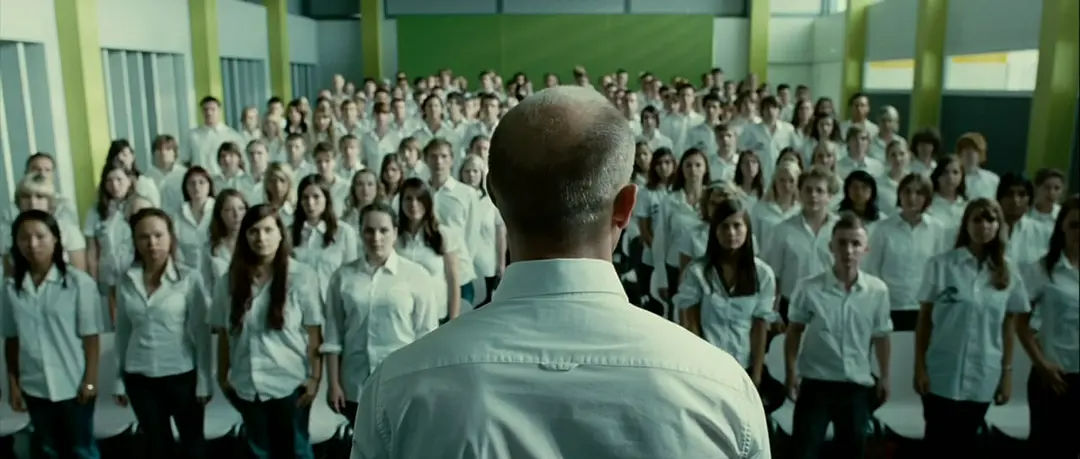

電影《浪潮》裏,高中教師文格爾為了能讓學生真正理解何謂獨裁統治,設計了一套沉浸式的教學方案:

他組建了一個浪潮俱樂部,要求學生們接下來兩週,必須完全服從他的指揮來進行活動。

一開始,學生們都清楚文格爾的俱樂部完全是獨裁主義,內心大多不屑一顧或者乾脆叛逆離場。但隨着時間深入,學生們卻像是着了魔一樣,對浪潮俱樂部產生了極端狂熱。

甚至在文格爾指出俱樂部已經有納粹傾向,需要解散時,一名學生掏槍威脅文格爾後選擇了自殺。

和前面提過的監獄、電擊實驗一樣,《浪潮》的結尾顯得同樣荒誕和不可理喻。

但帶入津巴多提出的另外三點路西法效應,你會發現一切不僅合理,甚至還很“必然”。

《浪潮》中,為了讓本來叛逆的學生能迅速建立起集體認同感,文格爾讓學生一起在教室瘋狂跺腳,震動了整座教學樓,用簡單粗暴的方式賦予了集體力量。

緊接着,他便又規定俱樂部中每一個成員都必須穿白襯衣,而不穿白襯衣的人,就會被定義成破壞集體的害蟲,或者“散漫、沒有紀律意識、做不成任何大事的普通人。”

解析文格爾的手段,正好對應路西法效應3、4兩點,那就是:

“將集體以外的人去人性化,將自己去識別化。”

對原本就有自由思想的人而言,無論是將自己還是他人,“去人性化”這種行為都會引發內心的牴觸和痛苦。

然而對於一些社會中原本就處於邊緣的人而言,去人性化,反而成為了他們唯一獲得“公平”的方式。

《浪潮》裏,對文格爾追隨得最狂熱,最終自殺的那位學生,就是一名平時十分懦弱,總被欺負的男生。但加入“浪潮”後,當大家都變得一模一樣時,他終於不再需要為自己沒有紋身、沒有染髮、看起來不夠酷感到自卑了,進而有了歸屬感,有了捍衞組織的巨大動力,有了排除破壞組織的“異己分子”的攻擊性。

從得不到尊重並被排擠的邊緣人,到融入大家都一樣的新集體,再到有機會成為英雄,這“三段跳”的逆襲在日常生活中需要相當漫長的過程,但在被權力支配的特定情境中,他可以加速獲得這一切。

巧的是,蹦迪班一位作者,親自見證了有着濃烈“浪潮”味道的故事。

事情發生在今年4月。他住的小區有一名保安,平日默默無聞,有時還會受一些業主的白眼和冷落。

但自從小區封閉,業主們只能居家不能下樓後,這位保安卻當上了可以在小區裏自由活動的“志願者”,一夜之間從邊緣人成了可以調配物資、傳達指令、嚴控出入的焦點人物。他的態度很快發生了轉變,遇到被他視為“不守規矩”的人時,會狠狠罵上幾句頗為難聽的話。

不知道被他狠狠批評的業主有沒有哭,但在最後解封時,本該歡慶的時刻,這位保安卻哭得像個淚人。他在小區羣裏連發兩段視頻,一句話沒説,眼淚卻伴隨顯眼的大鼻涕泡肆意流淌。

看到這一幕,我們馬上明白,為何不論國內國外,總是會有一些人會懷念某些“浪潮來臨”的時代,即便那個時代給無數人帶來了壓迫和災難。

對這位保安和《浪潮》中那位平日挨欺負的學生來説,他們都是突然擁有權力的邊緣人。就像沙漠中渴久的人突然見到水一樣,這種權力很容易便會被放縱成壓迫他人的特權。

3.放縱平庸之惡,是最大的非理性

降低普通人作惡負罪感的另一個主要手段,便是把惡的環節進行拆解,分散到系統的每一個環節裏。這樣一個人從自己的視角來看,他離惡就有了很遙遠的距離,他做的“只是本職工作而已”。

但這樣,這個人就可以逃脱審判了嗎?

答案對TA來説很遺憾,在捍衞文明的諸多著名歷史事件中,TA並不能以這個藉口脱罪。

比如1962年5月31日夜,認為自己“一切都是奉命行事”的納粹官僚艾希曼被處以絞刑

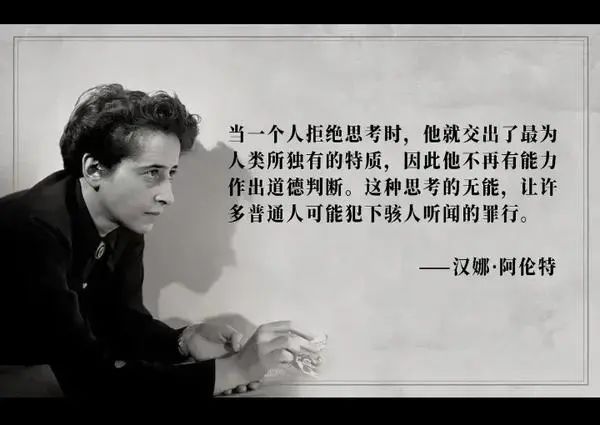

《平庸之惡》裏,作者漢娜·阿倫特提到,納粹分子大部分都覺得自己冤。

他們覺得自己只做了0.001%的惡,卻被當作了100%的惡棍來審判。

可納粹邪惡的秘密,恰恰是因為它把邪惡分成了一小份一小份,小到每一份實施者都不覺得自己在做惡,只不過是在恪盡職守而已。

眼下,我們也不妨思考一下,荒謬荒誕的入户消毒,打死貓狗,地震時也封死樓門,高危時間執行命令這些一系列不合理且違揹人性的行為,在被曝光前,為何執行的人,從未有過任何質疑?到底是不懂如何質疑,還是不敢質疑?

還是他們也和當年那些人一樣,有個足以説服自己的理由——

“我只不過是執行命令而已”。

特別是當某些任務被賦予光環時,一種容易放縱惡的情境便形成了。

但,接受批評質疑,不要貶低他人,不要貶低自己,不要盲目服從情境,不要隨意推卸責任,保持清醒的頭腦與良知,做到這五點抵禦“路西法效應”,並非不可能,且一直有人在做到。

別忘了,在米爾拉格姆實驗中,即便六成人選擇盲目服從,可依舊有四成人最終堅定拒絕了虐待他人的命令。

可以説,善是一種選擇,更文明的狀態則是羣體裏大多數選擇了善之後的結果。

反之,如果侵蝕善的觀念在一個羣體裏與日俱增地擴散,那這個羣體必然會面臨文明秩序失守的結果。

“這只是一份工作而已”

“我也只是執行上面的指示”

“我能有什麼辦法?換你你也一樣”

的確,這些都是很現實的“理由”,或者説“藉口”。

但如果一個羣體習慣把一切責任都歸咎於環境,推給“上面的人”,那請問在他們的判斷標準裏,人和執行固定程序的機器,又有什麼區別呢?他們身而為人的主體責任又在哪裏?

這本該是歷史學科中相當重要的一課,但它很遺憾地缺失了,即便我們曾經歷過深重的災難,卻被“向前看”一筆帶過。缺失的一大後果是,羣體裏那些投機者,從來不會有被追責的恐懼,可以更無負擔地在浪潮中興風作浪,如魚得水。

説到底,我們處於一個和平年代,不妥協固然犧牲一些利益,但相比戰爭年代的那些風險,卻遠遠談不上沉重。沒有什麼惡,經得起“你真的沒有辦法嗎”“你真的沒有選擇嗎”“你不妥協真的死路一條”這些追問。

何況,如果連只是一時的物質利益都不願意付出,那這個羣體又能拿出什麼去捍衞他們的文明和尊嚴?他們又憑什麼得到有尊嚴有光明的結局?

可惜,如今的環境中,我們有大量的語言在為這些妥協、順從乃至放縱、合謀尋求合理的解釋,帶來可笑的、卑微的自我和解和自我感動。

這進一步消解了這個羣體的文明程度。

比如,調侃現代文明基本價值的言論被説成是“通透”,對他人災難的冷漠被説成是“理性”,見風使舵從中漁利被説成是“活明白了”,理解權力對人性的壓制被説成是“辯證”。

而那些可貴的,可以捍衞一個羣體文明程度的價值觀,比如獨立,勇氣,包容,與此同時被污名,被消解。

沒有什麼,比這樣的自欺欺人、顛倒標準更違背理性了:

很明顯,它正把我們一步步推向更危險的境地。那些維繫我們過往生活的價值觀念,被一步步圍剿、壓榨,直至人的尊嚴徹底成為奢侈品,而不再是必需品。

身處浪潮時,如果連我們自己,都選擇隨波流向惡的一方,哪怕內心最起碼的牴觸都蕩然無存,那麼假設有一天被浪潮反噬,也請不要感到委屈和痛苦——

這不過是你自己的選擇罷了。