消失的女歌手,是她們不夠努力嗎?_風聞

音乐先声-音乐先声官方账号-解读音乐产业,见证黄金年代。2022-09-27 22:17

作者 | 尹菊 編輯 | 範志輝

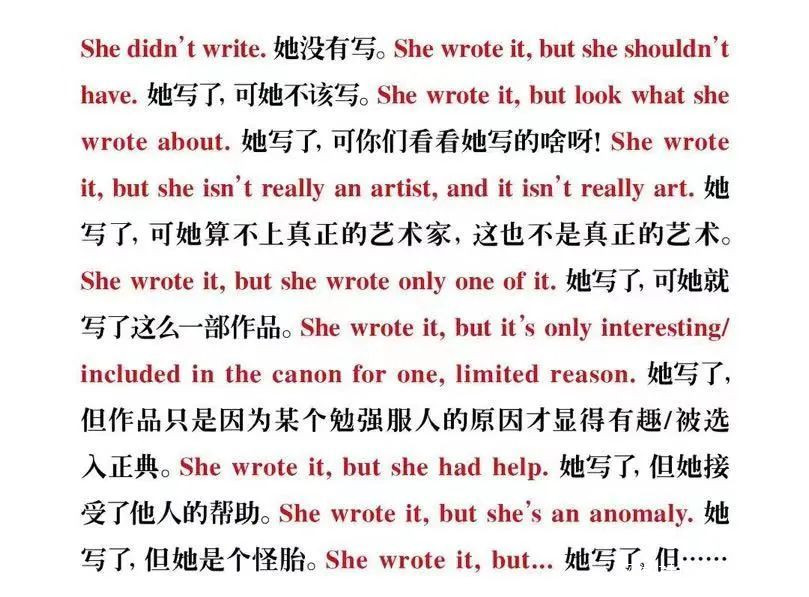

1983年,美國著名女性主義科幻作家喬安娜·拉斯(Joanna Russ)在其初版的《如何抑制女性寫作》一書中,精準地描述了女性寫作可能會遭遇的種種困境:

她寫了。

她寫了,可她不該寫。

她寫了,可你們看看她寫的啥呀!

她寫了,但她接受了他人的幫助。

她寫了,但……

似乎,女性創作總是處於被邊緣的狀態。來看一個喬安娜·拉斯為我們列舉的數據,女作家的可見度總是限制在5%-8%的範圍內:總有足夠的女作家湊足那個5%,卻又永遠不會多到超過8%。

事實上,這不僅僅是女性在寫作行業的生存境遇,音樂行業中的女性亦是如此。她們和她們的作品,正長久以來被忽視、被低估着。

耳機裏都住着男歌手?

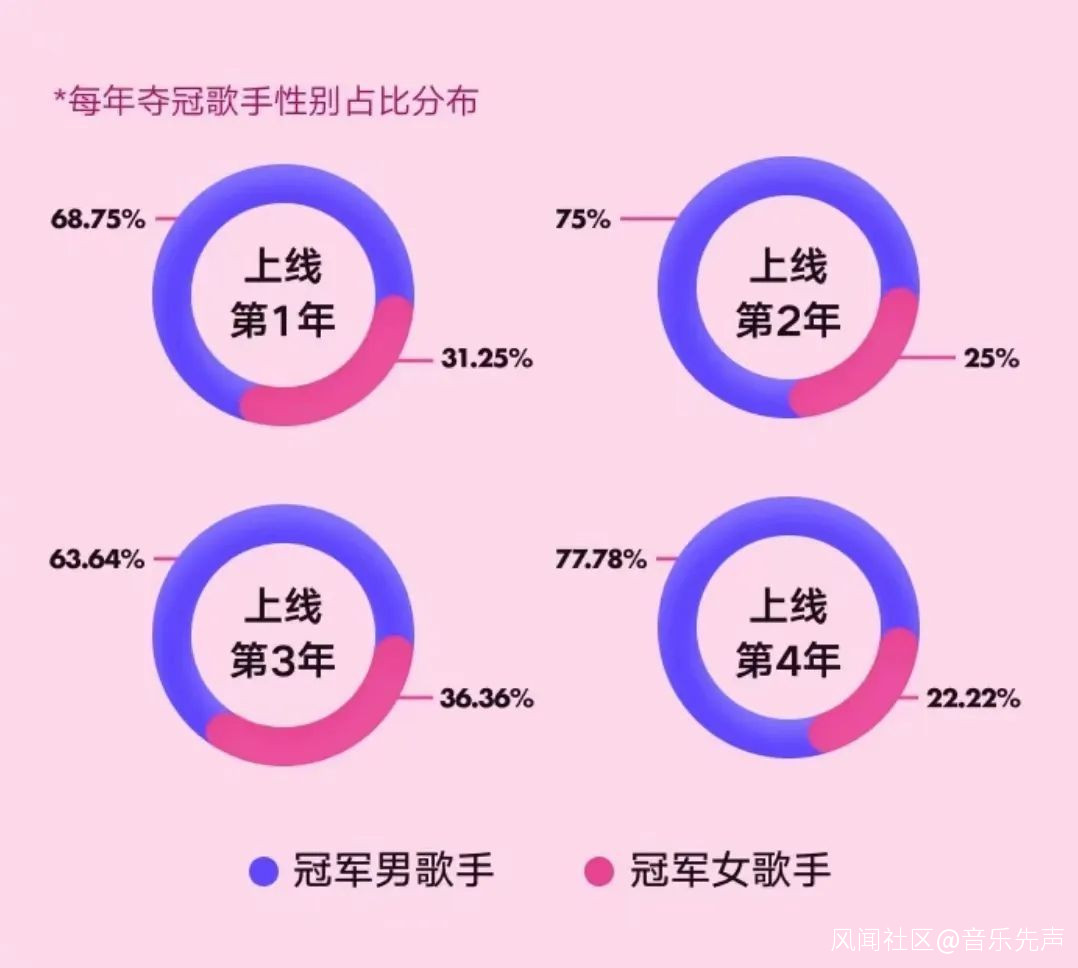

9月16日,騰訊音樂由你榜發佈了四週年數據。

通過成績盤點回顧,每年上榜次數最多歌手TOP3共12席,只有雙笙(陳元汐)、L(桃籽)2位女性歌手。四年間,共有54位歌手奪冠,性別比例懸殊,男性歌手奪冠佔比高於女性歌手佔比,女性歌手比例依次為31.25%、25%、36.36%、22.22%。其中,奪冠次數最多歌手為張藝興(10次)、周杰倫(11次)、是七叔呢(7次)、周深(13次),暫無女性歌手在列。

就上榜作品來看,由你榜最高得分TOP10歌曲中,4首出自時代少年團,3首出自周杰倫,其餘的來自蔡徐坤、肖戰和摩登兄弟劉宇寧,女性歌手的作品在這場激烈的博弈中再次落敗。而聚焦由你榜的得分最高、在榜最久、奪冠次數最多、推薦度得分最高、最年輕奪冠等11個官方記錄,均無女性歌手的身影。

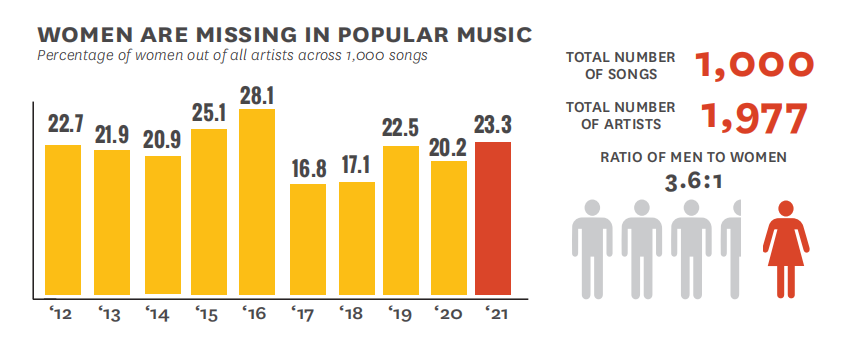

當然,這樣男女佔比懸殊的數據,不僅僅存在於中國音樂市場,在全球同行中也非常普遍。

今年3月,Stacy L. Smith教授和USC Annenberg Inclusion Initiative發佈了的《Inclusion in the Recording Studio? Gender & Race/Ethnicity of Artists, Songwriters, & Producers across 1,000 Popular Songs from 2012 to 2021》報告顯示,2021年Billboard Hot100單曲榜上有180位藝人,其中76.7%為男性,23.3%為女性。即使美國音樂行業曾多次宣稱要實現性別平等,但數據似乎沒有變好的趨勢。2012 年至 2021 年,上榜的女性音樂人的佔比小,且幾乎沒有變化,基本維持在20%左右。

報告中還提到,2013-2022年間,格萊美獎女性提名比例整體呈上升,特別是自2019年起,呈現大幅增長趨勢,但從近十年間的數據來看,在總共1924個提名中,女性音樂人只佔了263個,比例僅為13.6%,而2022年格萊美中女性的比例也才14.2%。

相比男性,音樂行業裏女性音樂人的身影少的可憐,能登上榜單、得到行業認可的更是少之又少。音樂行業看起來是個“男性俱樂部”,大家的耳機裏大都住着男歌手們。

女性音樂人為什麼總是贏不了?

無論是市場化音樂榜單數據,還是業內權威音樂獎項,女性音樂人似乎總是贏不了男性。我們不禁要問:她們不努力嗎?她們能力不足嗎?

在固有觀念中,女性音樂人榜上無名,常會被認為是她們做不了、幹不好,仍需要努力。2018年,時任錄音學院首席執行官的尼爾·珀特牢(Neil Portnow)曾針對格萊美獎女性獲獎者偏少這一現象,發表了“女性加把勁(Step up)”的言論,看似合情合理的鼓勵,實則充斥着傲慢與偏見。

用還不夠努力和能力欠缺低估女性,從而掩飾背後更深層次的問題,這是利益獲得者的慣用伎倆。 其實,女性音樂人既努力又有實力。以華語樂壇為例,近幾年女性歌手相比男性歌手更敢於突破,交出了不少好作品,證明了自身的唱作能力和影響力。

根據騰訊音樂榜2022年中盤點數據,可以看到浪潮榜上榜歌曲最多專輯TOP3來自陳珊妮、徐佳瑩、單依純,三人的專輯中均有4首歌曲登上榜單。其中,新生代歌手單依純以多首單曲多次獲得浪潮榜百位專業評審青睞,是浪潮榜TOP10歌曲最多以及浪潮榜上榜歌曲最多的00後歌手。而在由專業創作人投票的榜單TOP10歌曲裏,除薛之謙和張靚穎對唱的《可》外,更是有7首來自女歌手。

此外,浪潮榜上半年最高得分單曲《多虧你啊》(戴佩妮創作、演唱)展現了疫情衝擊下的温柔勇氣,譚維維在浪姐初舞台的《但求疼》意在鼓勵女性打破外在束縛。這些表達多元的作品映照着女性音樂人對自我與現實的觀照與思考,也獲得了大眾和專業人士的認可。

從行業調查來看,女性業務能力默認不足的觀點着實站不住腳。哥倫比亞大學商學院的Michael Mauskapt和加州大學灣區分校的Sharon Koppman等研究者在《Structural and Cultural Differences in The Work Context of Creative Producers》一文中指出,在藝術、音樂和文學等創意領域,女性通常比男性更富創意。

那麼,女性音樂人總是贏不了的答案在何處呢?

其真正的原因恐怕還是女性音樂人總是被抑制。一種來自社會的以及行業的,長久的、微妙的且讓人習以為常的抑制。

低估女性音樂人,將其成就個別化,是音樂產業內部和外部的廣泛現象。2019年11月1日,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)獲得Billboard榜單“十年最佳女藝人”時,回顧和講述了作為女性音樂人所要經歷的考驗以及音樂行業的男性特權問題。她直指,**“我們被保持在一個更高的,有時感覺是不可能達到的標準”。**這意味着,女性音樂人的業務能力要受到更嚴苛的挑剔。

即便像泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)這樣的榮譽等身音樂人,人們也喜歡為她在音樂行業的成功辯解:**“無論你是否實至名歸,總有人會覺得你是否配得上這份工作,你的男性製作人或合作者是你成功的原因,或者你全靠廠牌精心包裝”。**可見,要證明女性音樂人身上的音樂才能的真實性,比證明男性音樂人身上所擁有的,困難得多。

除了與男性音樂人有不同的音樂業務標準外,女性音樂人往往還面臨着音樂業務之外的多重標準,譬如漂亮衣服、面孔、身材、時尚風格等。聽眾無法像對待男歌手那樣讚賞她們的音樂才能而不是外表;有些女歌手也只能憑藉漂亮衣服、面孔和時尚風格成為偶像,與音樂本身的討論漸行漸遠。

2021年3月8日,幽默餅主唱笑笑在接受“街聲”採訪時表示:“人們對女性音樂人的期待總是有別於男性。期待我們聲線更温柔,表達更細膩,愛情更曲折,甚至外貌和身材也常常拿出來作為評價體系中的重要標準。”同樣地,2022年9月9日,比利時樂手斯蒂芬妮·曼納茨(Stefanie Mannaerts)向Producer Hive袒露:“觀眾中有人告訴我,我應該重新考慮我的外表。那個人告訴我,我看起來太運動了,應該穿裙子和高跟鞋……”

Stefania Mannaerts

再者,薪酬性別差異化是女性音樂人被抑制的另一體現。獲得BRIT Awards(全英音樂獎)新星獎的歌手Griff在接受“NOWNESS現在”平台採訪時,坦言即使身居高位的女性在收入上也與男性差異大。音樂先聲往期作品《性別收入差距遠超平均水平,音樂行業對女性更不友好?》就曾分析過音樂行業同工同酬這一美好願景或將還有很長一段路要走。

這些長期存在且未解決的問題,導致女性在音樂行業及市場上處於弱勢地位,使得她們在音樂行業的職業發展更加困難。儘管要接受有失公允的標準和評價,但為了能被看到,女性音樂人們還是在不斷努力去爭取一席之地。

留下更多她的名字

欣慰的是,為了不讓女性的名字從音樂行業中“消失”,越來越多的女性、公益組織、音樂公司開始幫助更多女性順利進入音樂行業,獲得更好的職業發展。

女性之間的互幫互助,是一個非常具有力量和能夠看到未來的方式。她們真正理解音樂行業中其它女性音樂人的困境,併為之發聲,發掘她們的潛力。譬如,為Beyonce、Britney Spears和Craid David等巨星創作過多首熱門歌曲的頂尖詞曲作者Carla,發起了非盈利組織Girls I Rate,以幫助那些有夢想但處於弱勢的女性成為未來的經紀人、PR或者詞曲作者。

同時,近年來致力於消除音樂產業中性別不平等問題的組織也不斷湧現。如致力於增加從事音樂工作的女性的非營利組織She Is The Music (SITM),以研究為基礎的USC Annenberg Inclusion Initiative(南加州大學安納伯格包容計劃)、發起性別平等數據驅動計劃的Make Music Equal……他們都通過具體的數據洞察着行業的不平等問題,進而擴大圍繞性別平等問題的對話,改善當今音樂行業的結構性不平等。

此外,國外還有Beats by Girlz、Femme It Forward、Girls Make Beats、Women’s Audio Mission等成熟的女性組織,提供了豐富的手冊、指南或者任何建議性文本。

儘管國內音樂行業在女性組織還比較缺位,但音樂平台自身也加入到發現、增加和扶持女性音樂人的行列。諸如騰訊音樂娛樂集團(TME)發起“唱響她力量”行動,持續助力朱婧汐、錢潤玉和Joysaaaa等女性音樂人創作優質歌曲;網易雲音樂也多次發起女性主題合輯企劃,發佈女性音樂人單曲和女性音樂人音頻紀錄片;類似的還有面向青年女性音樂人的新世代音樂尋星企劃“尋找羚少女“,讓更多的人瞭解女性音樂作品及音樂人背後的故事。

我們不難發現,女性音樂人、公益組織和音樂公司的行動,甚至只是在為更多的女性獲得音樂俱樂部入場券而努力,要幫助她們在音樂行業被平等、認真對待又是另一個願景。

結語

不僅僅是音樂行業,各行各業持續挖掘未被發現的女性,幫助身處行業中的女性,都是意義非凡的。

恰如上海外國語大學教授章豔在《如何抑制女性寫作》譯者序結尾處寫道:謹以這本譯著獻給我的女兒和她們這年輕的一代,希望“她們”終有一天能得到與“他們”一樣的平等,獲得真正的自由和幸福。

為了未來的“女兒們”,即使是一小步,也要勇敢地跨出去。