日本:泅渡“下流社會”_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-2022-10-08 21:22

文 | 鄧鉑鋆

今天聊聊日本經濟的現況和未來可能面臨的情況。今年山上徹也槍擊安倍事件震撼了全世界,隨着山上徹也身份經歷的曝光,世人發現這並不是一起政治謀殺或報復社會,反而是當下日本社會問題的一次爆發。當然,眼下的日本仍然是很多潤人心中的聖地,聊日本問題,不免會有一些人復讀:“你怎麼不關心國內”,“再怎麼樣也比國內富裕”之類。但不管日本愛好者們願意承認與否,今年以美元計價的日本GDP已經不如三十年前是一個事實。

聊日本的問題,是因為日本是一個工業化大國,它的情況對中國有很重要的借鑑和警示,尤其是,日本當年在巔峯時期,產業升級之路被美國打斷,又與我們今天面臨的處境非常相似。目前國內江浙滬地區人均GDP已經邁入發達國家門檻,十年之後會有更多地區邁入這個門檻,而一線地區則會達到日韓水平,那麼怎麼避免日本面臨的這些問題是需要我們深入思考的。

在經濟巔峯的年代,日本號稱中流社會(以中產為主的社會)。1998年,京都大學經濟學名譽教授橘木俊詔在《日本經濟差距》中指出,日本平等幸福話已經破滅。2000年,東京大學社會學教授佐藤俊樹指出,日本正在成為“努力了也沒有用”的封閉社會,即階層固化。2005年,社會評論家三浦展在著作《下流社會》中提出,日本社會多數階層、每一個年齡段的人,生活水平都在下滑,“拼命努力也回不到中流生活的羣體”正在擴大。“下流社會”的概念一浮出水面就引發廣泛共鳴,三浦展的《下流社會》熱銷一百萬冊。

當然,日本在90年代泡沫經濟破滅之後,相比起大多數國家來説仍然過的非常不錯,一方面是前期積累豐厚,在關鍵工業領域仍然佔重要位置,仍然有大量超額利潤。另一方面是日本的文化業,服務業等依然發達,在觀光立國政策實行之後,有大量國外遊客的消費給日本中下層市民進行了託底。但無論如何,工業才是支撐日本經濟的基礎。在安倍上台之後,日本的積蓄優勢在快速失去,至新冠疫情之後,下滑速度愈發加快。

“下流社會”下的中產危機

2022年9月18日,在今年第十四號台風登陸並橫掃日本的夜晚,地位相當於日本“央視”的NHK電視台播出了一檔紀錄訪談節目《中流危機》。節日講述了長達三十年的經濟停滯對日本普通家庭及企業的影響。

新鮮出爐的片子,字幕的颱風警報是今年9月18日橫掃日本的第十四告颱風

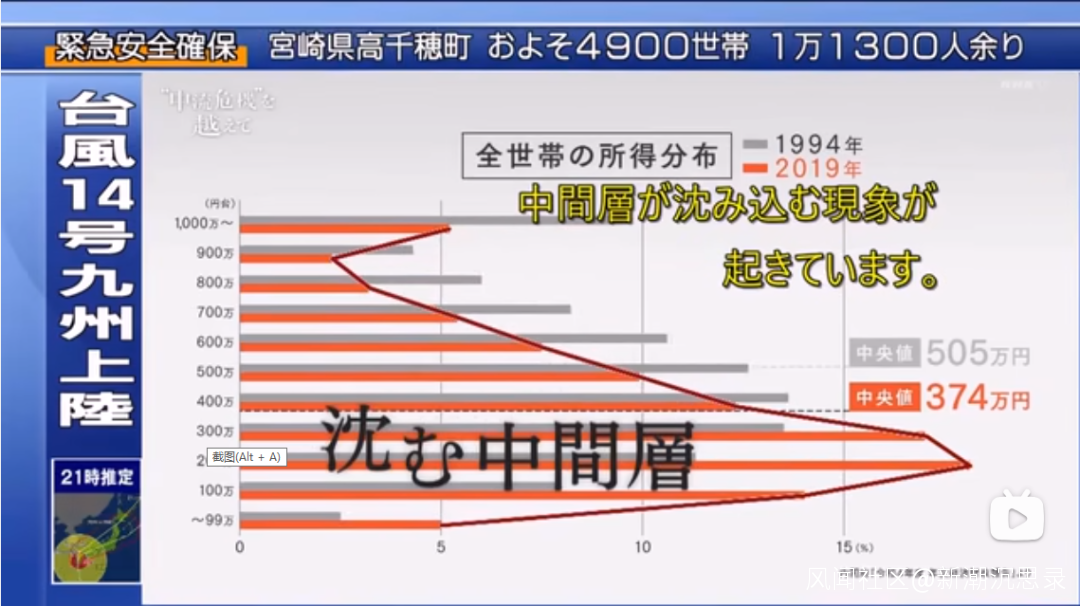

根據片中數據,1994年-2019年25年間,日本家庭年收入的中位數從505萬日元下降至374萬日元,下降了130萬日元。年收入400萬以上的家庭數量大幅下降,代表社會中層的羣體,年收入不斷下沉。

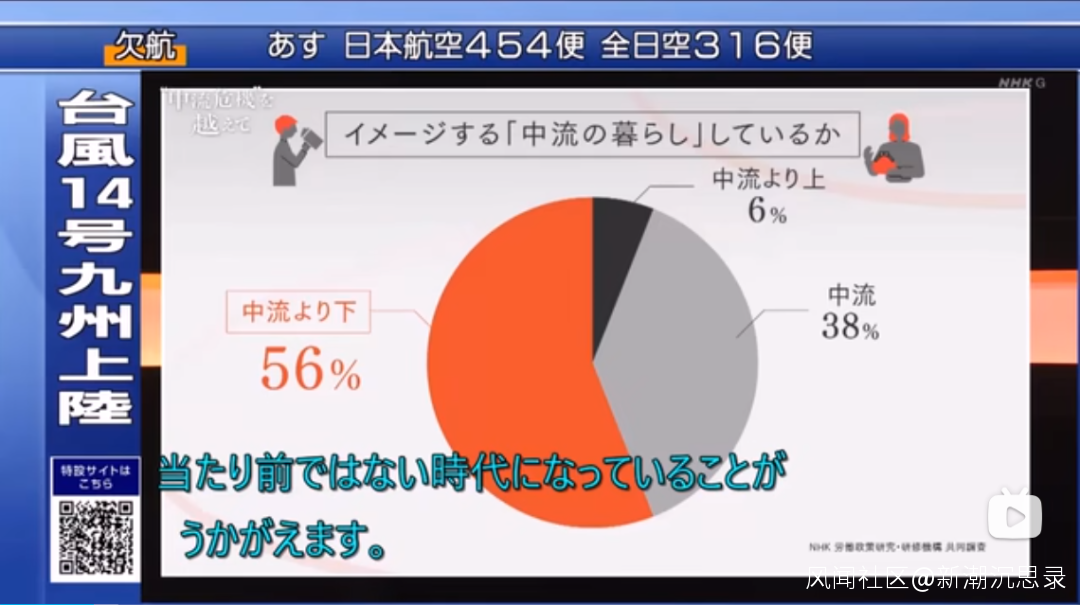

而在民意調查中,認為自己仍處於“中流”的羣體僅佔38%,56%的受訪者認為自己的收入處於“中流以下”。

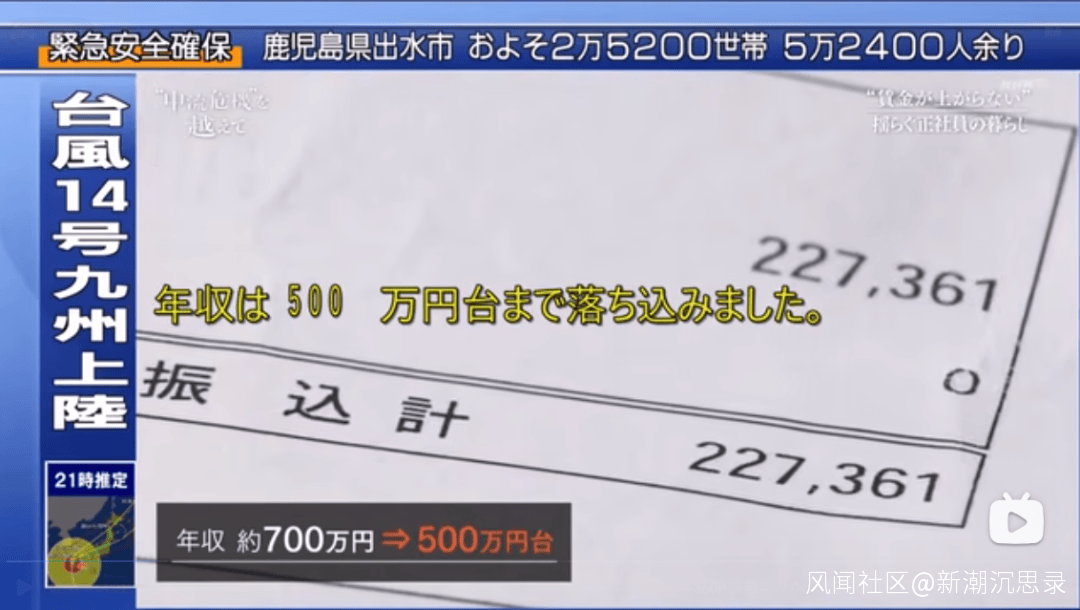

片中採訪了一個典型的日本中產家庭小澤家。小澤夫婦是同齡人,現年55週歲,平成元年結婚。小澤先生獲得了典型的“昭和紅利”,高中畢業進入一家知名汽車企業工作,年收入一度高達700萬日元。在日本,“全職太太”的門檻基本是家庭年收入600萬日元,家庭年收入800萬日元就能躋身“上中產”。當時小澤一家的生活是優越的,小澤先生沒有大學文憑也有能力憑藉勞動為家人提供體面生活。

而隨着日本經濟的蕭條,吃到“昭和紅利”開頭的小澤先生沒能把這紅利一直吃下去。他的年收入並沒有像前輩同事那樣按照工齡“齊步走”,反而由於企業及汽車行業不景氣,降至目前的500萬日元。小澤太太在三個子女的生活基本自理之後,放棄了全職太太的安逸,找了一份“臨時工”工作,幫助丈夫把家庭收入維持在每年650萬日元,保住了中產家庭的體面。

然而,小澤家三個孩子的大學學費,經濟條件優越時購買的保險產品每月需要繳納的保費,仍然讓這個沒有房貸的家庭捉襟見肘。小澤家的大女兒29歲,已經成家生子,仍有100萬日元的學費貸款未償清。

小澤一家當下的生活還算圓滿。就業穩定,家人健康,夫妻和睦,子女爭氣。這四個要素有一個動搖,小澤家就必須面對消費降級或是階層再生產不保。而今日本已經有一半的大學生申請助學貸款,家庭的社會階層再生產壓力可見一斑。

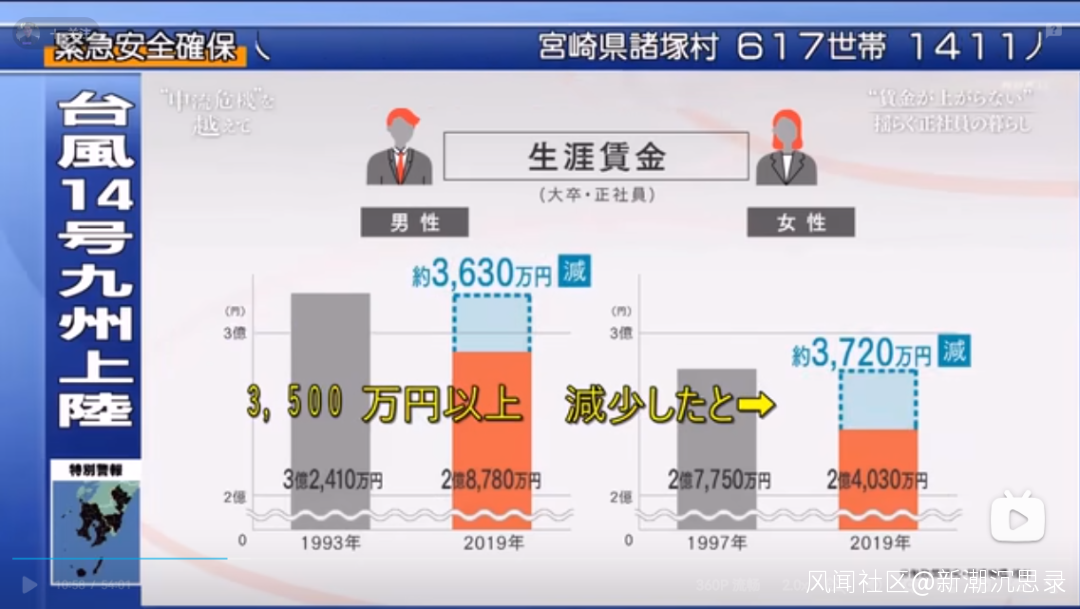

小澤一家面對的薪酬下降在日本很普遍。1993年-2019年25年間,日本“正式工”的終身薪酬普遍發生下降。男職工收入從2.878億日元下降至2.241億日元,下降3630萬日元。女職工收入從2.775億日元下降到2.403億日元,下降了3720萬日元。

目前日本的五千餘萬僱員中,仍享受“終身僱傭”即日本傳統勞動者權益保障的僅有六成。“正式工”與“臨時工”的收入差距在不斷擴大,“臨時工”的時薪僅為“正式工”的55.9%。1997年以前,日本的“臨時工”多為學生和家庭主婦兼職打工,收入不平等現象是隱蔽的。1997年以後,作為日本家庭收入主要提供者的男性也越來越多的成為“臨時工”,“同工不同酬”的矛盾開始顯現。曾經為調節收入水平發揮重要作用的消費税,如今主要針對收入增長停滯的中等收入羣體。

HNK電視台2020年11月推出的另一部反映新冠以來日本女性就業的紀錄片,同樣描述了當下日本中產家庭的困境。由於日本女性就業多集中在生活服務行業,女性就業及收入受到新冠疫情衝擊很大。

片中從一位女性身在的家庭反映出日本一個“中流”不保的家庭。這一家的男主人是“個體户”水電工,生產資料“家當”是從老爹那裏繼承的。老爹當年收入是他的一倍,一年六七百萬日元,妥妥的“中流”。他現在比老爹多幹一倍的活,收入只有老爹的一半。

水電工的家庭年收入約合人民幣十七萬,女主人是全職太太,家裏還兩個幼兒園階段的孩子。紀錄片裏兩口子商量開源節流,主要是讓太太開源節流。方案一,賣了太太的私家車。方案二,太太每天把孩子送幼兒園之後要在超市當收銀猿補貼家用,增加太太當臨時工的出勤時間。最後太太決定多打一份工保住自己的車。

太太當前收銀的月收入2萬日元(將近一千元人民幣)。本來太太月收入4萬日元,由於擔心感染新冠減少了出勤時間。現在為了保住家庭的中產生活,太太準備恢復先前的出勤時間。假如這家人的努力失敗,就必須面對與父母同住的消費降級,徹底失去以往對自身社會地位的認知。

“下流社會”的旋渦

造成這一局面的是日本經濟基礎的動搖。曾經傲視全球的汽車、半導體、電子消費品的產業升級遭遇內外瓶頸,中低端產業流失海外。近15年來,由於經濟蕭條,日本企業的研發支出下降了24%,進一步抑制了企業創新與技術進步。日本企業止步不前,又面臨韓國、中國等後進經濟體的趕超,“貿易立國”的海外市場份額進一步萎縮。甚至如今就連創造了日本工業產值40%、GDP8%的汽車產業,都因為錯過了新能源汽車的風口被“後起之秀”中國趕超。新能源汽車的短板很有可能引發日本經濟新一輪“降級”。

多數日本人的收入來源是“企業依存型”。就職的企業蕭條,甚至是長期做“臨時工”,必然影響收入的穩定。尤其是上世紀80年代末以來,日本經濟轉向自由資本主義。曾經“大包辦”的以高度計劃性為代表的國家資主義經濟體制解體。企業“小包辦”的“終身聘用”、“年功序列”也讓位給“成果報酬導向”。這一方面造成了勞動者內部的收入差距分化,另一方面讓舊有的勞動者保障體系空轉。不是“正式工”,沒有“舊保障”。

按照昭和時代的日本法律,如果一位勞動派遣工(臨時工)長期(三年以上)在某公司某崗位工作,那麼公司應該將他轉正為正社員(正式工)。但是2015年9月11日,時任日本首相安倍晉三推動日本正式通過了《勞動者派遣法》(勞務派遣法)修正案,進一步放寬了企業在僱傭勞務、派遣員工方面的限制,力圖以此“推動日本企業更加靈活、有效地僱傭勞動力”。修正案以廢除“原則為三年的企業派遣勞務崗位期限”為主要內容。企業若每三年更換人員崗位,則可以一直使用該派遣員工。這一法案只照顧到用工企業和勞務派遣單位的利益,未能有效保護一般勞務派遣人員的權益。法案造成派遣員工與正式員工同工不同酬問題的嚴重化、派遣員工就業的不穩定及轉崗為正式員工機會的減少,因而被日本勞動者批評為“惡法”。此後安倍晉三推動的“安倍經濟學”雖然明面上強調增加企業員工收入,但實質上鼓勵企業增加聘用勞務派遣工、減少“正社員”。這導致日本勞動者當中薪水低、不確定性大的“勞務派遣工”的比例上升。低收入的勞動派遣工並沒有從“安倍經濟學”受益,反而由於安倍晉三的一系列措施,更難以受聘成為正社員,無法實現同工同酬獲得更多保障。更何況“安倍經濟學”推高了通貨膨脹及物價,讓中低收入居民的生活更加困難。

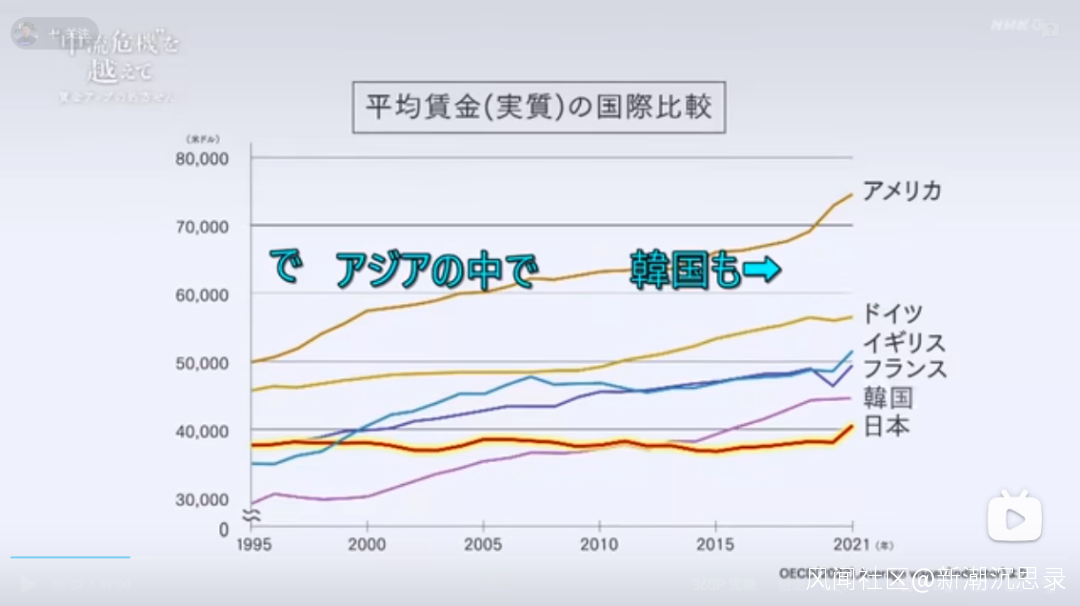

而這一系列旨在從勞動者身上“挖潛增效”、單方面“共克時艱”的改革,使得日本分配結構不斷惡化。2020年韓國人均GDP超過了日本。但是早在2013年,韓國的人均薪資就已經超過了日本。勞動者薪資報酬的倒退,直接影響到了日本國內市場的內需。

一些“精工細作”的勞動技能往往培養成本較高。僱傭關係的不穩定也導致勞動者的技能成長出現困難,推動了“日本製造”從“工匠精神”向“躬匠精神”的滑落。

企業不景氣,居民收入下滑。居民消費不振,反作用到企業加劇蕭條。這就導致日本陷入了內卷不斷加劇的“下流”旋渦。

我們還是以日本面臨失利的汽車產業為例。早在八十年代,日本汽車產業就首創了動力鋰電池和混合運力技術。然而日本汽車的海外市場容量被美國發起的貿易戰設置了“玻璃天花板”,本國的市場又由於長期經濟蕭條無法擴容,不能提供足夠的有效內需。缺少成長性使得日本汽車產業面臨着無法克服的轉型成本。

汽車電動化將使零部件減少1/3。普通燃油車的零部件數量一般認為是30000個,其中發動機類佔比約22%、驅動操控類佔比19%、車身佔比15%、懸架制動佔比15%、照明及線束佔比12%、其它電子裝備佔比10%。對於EV,發動機的22%、電子產品的7%、驅動傳動系統的7%等被去除。而電池、電機、DC/DC轉換器、電動剎車等至多增加100-200個零部件。綜合來看,汽車電動化將減少11000個零部件。一台中級車相差上萬零件,在整個生產線上涉及多少工序和零配件生產商?涉及多少技術積累,多少上下游配套企業、就業人口?百萬漕工衣食所繫,產業升級就不如市場成長性好的中國那樣順暢。而如果汽車產業喪失優勢,意味着日本將進一步深陷蕭條。

往者不諫

如果日本人大範圍保不住“中流生活”,淪為“下流”,又會怎麼樣呢?

我們以日本近期的社會名人山上徹也為例。山上徹也曾經生活在一個富足的家庭。然而最近十餘年他不幸屬於“臨時工”(勞務派遣工),入獄之前在京都的物流行業做叉車司機,月收入20萬日元(將近1萬人民幣)。42歲的山上徹也租住的房子只有十平方,月租金3.8萬日元,無力成家。而其母親深陷邪教成了他走上報復犯罪道路的導火索。

山上徹也的生活迅速滑落的這十餘年,恰巧也是日本新自由主義經濟大刀闊斧對着國民實施“斯托雷平改革”的十餘年。而後,山上徹也射向安倍晉三前首相的子彈是兩發,當初沙俄首相斯托雷平也是身中兩彈遇刺而亡。斯托雷平同樣是第一發子彈沒有致命,射向胸部的第二發子彈是致命傷。一代“能臣”斯托雷平都無法解決的治理難題,最後交給了伊里奇。

(斯托雷平生前被沙皇不信任。安倍生前干涉天皇立儲,放在古時侯天皇該下“衣帶詔”號令“天誅”了。斯托雷平遇刺後,沙皇來到他的病牀前跪着説“原諒我”。安倍遇刺後,天皇送到安倍靈堂的祭品是“紅白饅頭”,傳統上是婚事的賀禮)

現在仍有許多日本人懷念泡沫經濟破裂前的“黃金十年”,彷彿這是日本的Old Golden day。事實上,日本經濟的鵲起無非是分為兩個時期。

前半段,靠着美國賞賜的國際經濟序秩序中的位置,賤賣“前五十年”軍國主義擴張時代形成的資產,賤賣戰後“人口紅利”等生產資料。

索尼、豐田、本田等日本知名企業的第一桶金都來自隨着日本戰敗被銷賬的國有積累。第一代在國際上嶄露頭角的“日本製造”如摩托車、收音機等,基本都漂沒了戰時兩家馬鹿打造的軍工科技。德藝雙馨如宮崎駿老先生,家裏都漂沒了電影《紅豬》中那家女性職工為主的飛機製造廠原型的一堆國有資產。(宮老先生在戰時全家上陣,生產次品,行賄官員,吃窮軍國主義,精神非常可嘉。)同時,靠着“人口紅利”,在昭和中期女性就業率不足50%的情況下,把全國人均年工作時間拉至2100小時,讓“過勞死”的日文發音“karoshi”一詞被收入英文辭典,通過勞動者的超時工作為全世界輸出廉價商品。

**後半段,則是透支“後三十年”。靠着自由主義經濟的信貸擴張,透支未來幾十年的發展,換來了日本經濟最後的璀璨一瞬,彷彿夏日夜空升起的煙火,短暫照耀了荒野。**而後的三十年,負債率高達257%的日本都在用低量現金流緩慢恢復資產負債表,等待可能永遠趕不上的下一次技術革新風口。日本央行仗着零利率終年回購財務省無限發行的國債,約等於量化寬鬆無限印鈔。而“安倍經濟學”歸根結底是“偽裝經濟學”。把慘遭美國金融資本收割造成的本幣貶值説成是恢復經濟的重要措施,藉着世界經濟的一度好轉裝作經濟復甦的樣子。

日本可能早於俄烏衝突多米諾骨牌砸垮的歐盟,成為我國現代化進程中第一個“怯魅”的老牌發達國家。對於我國這樣一個人口更多,經濟轉型期社會矛盾頻發,正處於產業升級關鍵期的工業化大國來説,日本深陷當下泥沼的經歷值得警醒。