馬伯庸:我卷不動了_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人2022-10-14 07:16

見到馬伯庸時,他剛結束另一場有拍攝需求的採訪。

攝像機撤下,他整個人鬆弛下來,靠在椅背上,小口喝着瓶裝烏龍茶。

新書《大醫》出版,採訪與籤售任務填滿他的時間縫隙,但忙碌緊張的日程安排,依舊無法剝離他身上的鬆弛感。

很多人因為筆名,誤以為他是位已過天命之年的老先生。

他笑笑,「這樣也挺好,沒見到時以為很老,那麼見到我本人後,反而會覺得我年輕。」

拋開歷史小説家的身份,馬伯庸是愛看漫畫、習慣健身、喜歡打遊戲、接得住熱梗的80後。

筆名裏的庸,即「平庸」之意。

他認為自己「是一個卷不動的人。卷對我來説太痛苦了。」

這些年,他出版了數十本書,從歷史懸疑到古董百科,從權謀爭鬥到醫療領域,他不斷跳出舒適圈,給讀者帶來全新的驚喜與震撼。

但正如他所説,「離開現在的舒適圈,是為了尋找更大的舒適圈。」

本次專訪,視覺志與他聊了聊新書的創作歷程,以及他從歷史長河打撈起的吉光片羽和處世哲學。

「我已經35歲了,也想嘗試一下自由散漫的生活」

馬伯庸是最初一代互聯網原住民,開始在網絡上寫作,可以追溯到新西蘭留學期間。

新西蘭生活節奏緩慢,下午六點店鋪關門,宅家看書、寫作,成為他對抗無聊的武器。

澎湃的創作欲和想象力,攪動起他毫無波瀾的生活,網友的一個贊與評論,已經足夠他開心很久。

某天,一位雜誌編輯聯繫他,想要刊登他的一篇短文,稿費150元。

他請全班同學吃了頓飯,花了三百多,「發現寫作真是一個虧本生意」。

馬伯庸重回懷卡託大學

回國後,他入職外企施耐德電氣,在市場部寫PPT、做調研報告,一待就是十年。

白天上班、晚上寫作,有時午休或者提前完成工作,他就趴在電腦前敲鍵盤,用字句搭建想象中的世界。

「很感激那份工作,既能觀察生活,又有一份穩定的收入,讓我沒有後顧之憂。」

「在公司幹私活時,你的效率永遠是最高的。」

同事們也知道他寫作,大家感情很好,如今隔三差五還會聚一聚,《大醫》出版後,前同事們還一起團購支持。

在外企做一名斜槓青年,馬伯庸最為難的是請假,隨着書籍的出版,需要出席的活動越來越多,他不願給老闆和同事添麻煩。

再加上稿費單明顯比工資高時,他提交了辭職申請。

他在微博上寫下一句話:我已經35歲了,也想嘗試一下自由散漫的生活。

辭職後的第二天,他睡到早上十點鐘才起牀,起來就後悔了——

「早就該辭職了!太爽了!!」

全職寫作的困境,是生活與工作雜糅在一起,難以分開。

他在離家幾百米處找了間工作室,像上班族一樣,每天七點二十送完兒子馬小煩上學,便鑽進工作室,泡壺茶、拉開窗簾、打開電腦,開啓工作狀態。

朝九晚五,包含午休時間,下午五點半鬧鐘響起,他起身回家休息、陪伴家人。

躺在家裏沙發上時,再有靈感也堅決不動筆,儘量實現工作和生活涇渭分明。

他不認為自己的寫作依賴「自律」,因為——

「自律是針對不願意的事情,強制自己去努力。但寫作之於我,是純粹的快樂。」

許多人苦惱的健身,對他而言同樣如此。

2018年左右,妹妹帶着新男友見他,是個健身教練,拉着他去健身。

當時他體重超標,拉了5分鐘的划船機,就累到要吐血,體能檢測更是一塌糊塗。

為了不給妹妹丟人,只能硬着頭皮跟着練,直到感受到身體發生變化,進入正循環。

現在他保持隔一天跑六七公里,耗時 35 分鐘左右,「不敢跑太快,擔心膝蓋受傷。」

跑步也成為靈感枯竭時的絕招,踏上跑步機,思緒自由馳騁,靈感奔騰而出,「有次一口氣跑了10公里,因為靈感爆棚,想嗨了。」

「我有種被擊中的感覺」

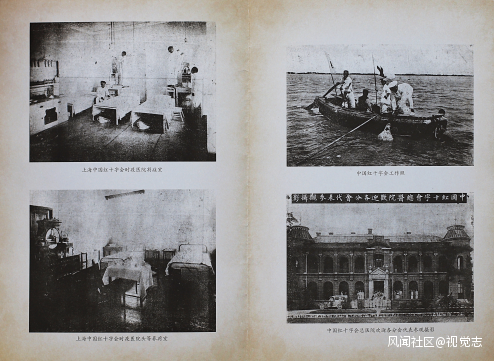

五年前,馬伯庸應邀去華山醫院參加活動,無意間來到院史館參觀。

一張泛黃的黑白照片,掀起他內心的驚濤駭浪——

辛亥革命期間的某次戰役,江面波濤洶湧、炮火連天。

在一艘飄搖的小船上,幾位紅十字會醫生,奮不顧身地搶救傷員,做人道主義救援。

見右上圖

可如今,那些感人事蹟和偉大醫生,淪為歷史的一粒塵埃,埋沒在無人注意的角落裏。

沒有人知道,戰士以外,有另一羣英雄在戰場奔走,無懼犧牲,用生命挽救生命。

馬伯庸有一種被使命感擊中的感覺:

「現在,只有學術界研究醫療時才會記錄下他們的名字,這是一件特別遺憾的事。

我覺得我既然看到這些資料,那麼就有責任讓後人知道,他們當年捨命救人的事蹟。」

新作《大醫》的主角,是三位年少的小人物,他們在清末民初,同時踏入中國紅十字會總醫院,開啓糾葛一生的醫海生涯。

「他們沒有原型,但代表着中國第一代醫生的三個來源。」

來自關東農村的方三響,在戰爭中淪為孤兒,被紅十字會收留做約定生,免費上學、學醫,之後留院成為醫生。

留洋公子孫希,在海外接觸過精英教育,因個人興趣選擇醫生這一職業。

富家千金姚英子身上,有許多第一代女醫生的縮影:

她們要麼家境優越,要麼從小被傳教士收養,擁有選擇的底氣和自由,敢於打破禁錮,追求自我。

結合當下的市場,在作品中塑造出個性鮮明、獨立自強的女性角色無疑是討巧的。

但馬伯庸並非刻意迎合市場:

「我不是為了挖掘這樣一個角色出來,只是如實地寫出了她們的困境和經歷。

你看過那些資料之後,這樣的俠義女性比比皆是,你無法忽視她們,否則這個故事不成立也會有缺憾。」

姚英子的經歷,融合了中國第一位女西醫張竹君的生平。

張竹君

馬伯庸對視覺志講述了一個細節:

日俄戰爭爆發時,數萬中國人死於戰火,傷者無數。

身在廣東的張竹君,在富商、官員太太中發起募捐,籌集2萬兩白銀。

她帶着這筆鉅款,不顧性命之危,趕往硝煙瀰漫的戰場救援。沒去成東北,便停在上海救治當地受難的中國人。

「這不僅意味着她有過人的膽識和俠氣,更是因為在當時,人們地域觀念強烈,廣東離上海很遠,很多人並不關心別的城市的事情,但在她心中已經有了大中國的存在了。」

張竹君

翻開《大醫》,生動鮮活、聲色俱全的舊上海躍入眼前。

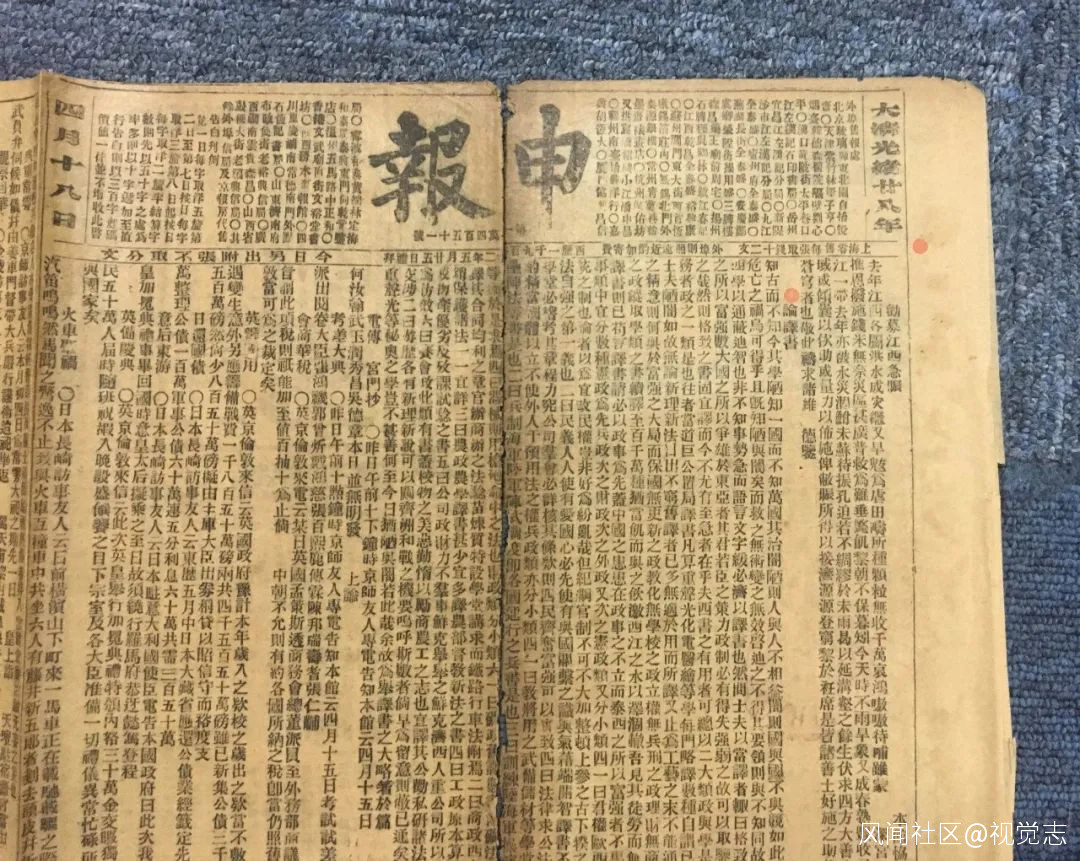

動筆前,馬伯庸花費一年半時間積累素材,四處蒐集來的紙質書堆滿一整個大書架。

他每天讀上二三十頁民國時期的申報,沉浸在舊上海的氛圍裏,體會當時的人們如何生活、做廣告用什麼詞、流行什麼、大家害怕什麼、喜歡什麼……

書裏的物價,來源於一本名為《銀元時代》的書,一碗梨湯的價格、病人拍一次X光片的費用都有精心考據。

關於那個時期的論文與回憶錄,也成為他建築書中世界的磚瓦。

數萬字的資料,常常只能凝成書中一處隻言片語的不起眼細節。

有作者在回憶錄裏,提到接生孩子時,會去老虎灶打水,他連忙查了老虎灶的資料。

「因為當時熱水取用不便,自己燒水需要柴火不好控制,只燒壺水很麻煩,街頭就會有老虎灶,像老虎一樣張着嘴,常年燒開水,幾分錢一桶開水。」

創作最艱難的部分,是醫療知識點的講述。

一開始他找來權威專家做顧問,後來發現並不可行。

因為現代醫生受過專業教育,而在當時,醫療水平落後,連吊點滴、輸血、抗生素的概念都不曾出現。

馬伯庸翻閲大量英文文獻,還找到了當年民間流傳的急救手冊。

人們常用鴉片止血、醫院的病牀上會懸掛一根羽毛,觀察病人呼吸、乙醚灑在舌頭上,會有麻痹效應……類似的細節,在書中俯拾皆是。

馬伯庸並不擔心醫療知識會影響可讀性,在他看來,這反而會增加真實性,正如他從不避開描寫真實的歷史人物:

「我認為所謂的尊重歷史人物,並不是説一定要把他打扮得特別偉光正、無所不能,而是恰如其分地反映出他當時的真實狀態。」

有讀者讀完《大醫》,用林巧稚醫生的話總結:醫學的本源是人的純潔善良。

馬伯庸點頭表示認同,又做了補充。

除了弘揚那一代醫生的無私與善良,他也想以醫學為切面,呈現出那動盪的時代旋渦裏,與當下共通的複雜人性,和人與人之間永恆的互相救贖。

「迎合讀者,是創作者的陷阱」

本次見面,馬伯庸穿着一件簡潔的黑T恤,胸口印着「無為」二字。

「無為」並非大眾常常誤解的「無所作為」,而是不爭名奪利,遵循事物規律,自然為之。

這很符合馬伯庸給人的鬆弛感。

創作時,馬伯庸很少參考他人的意見,他將迎合讀者,視為創作者的陷阱。

「寫作不是迎合讀者的過程,而是爭取讀者的過程。

你展現自己的三觀、個人趣味,與你志趣相投、三觀一致的人自然會被吸引。」

仙俠、都市、魔幻……網絡上的流行風浪此起彼伏,他不慌不忙寫着小眾的歷史小説。

他知道自己寫不來霸總小説,也看清每種風口下,有人湧到台前、名利雙收,但有更多人黯然離場、不被看見。

總有新人勝舊人,隨波逐流者,終成泡沫。

相同的鬆弛心態,延伸在育兒當中。

兒子馬小煩作文並不好,許多人問他:「什麼不幫孩子提升作文成績?」

他哈哈一笑:「如果我能從事教育行業,那就不在這裏當作家了。」

片刻後,他認真起來:

「所有家長都想雞娃,但是雞不動,我們也沒辦法。

現在我認為,與其雞娃不如雞自己。努力給孩子創造一個下限,往後他能走多遠,那是他自己的事情。」

馬伯庸曾在微博寫道:“人生有三個階段,一是接受自己父親平庸,二是接受自己平庸,三是接受自己的孩子平庸。”

近些年,許多作家轉型成為編劇,馬伯庸也嘗試過兩次,或出於對作品的責任,或出於與導演的情誼。

但他很快回歸作者身份,因為編劇是工業化的一環,需要顧及許多團隊的需求,而寫作更為純粹,他享受自由的創作過程。

也有人建議他自己開公司,招人寫更多的文學腳本,絕對比寫作賺錢快。

他並不嚮往那種生活:

「那樣的話早上起來還得上班,甚至連偷懶都不能了,因為你要管理一羣人以及他們的情緒。

有這個時間我還不如老老實實在家待着,管好自己就夠了,雖然賺的錢相對少點,但也挺開心。」

這是他一貫的作風,早期他便不是傳統的網絡作家,無法每天更新幾千字,「有時間就更新,沒時間就不管它。」

甚至,他沒想過寫出驚世駭俗的鉅作,不過想遵循心底的表達慾望,釋放內心的靈感火焰。

或許正因如此,他不費力不緊繃,每本書以熱愛為起點,哪怕資料收集工作艱難,也如同尋寶般其樂無窮。

《大醫》創作時翻閲的部分紙質資料書

在豆瓣欄目《馬伯庸的冷門書單》裏,他給讀者們講過一個寓言故事。

有一個叫做灰先生的人,四處勸人追求效率、不要浪費時間。

他勸告理髮師,如果想取得更大成就,就不要將寶貴的時間,浪費在和客人聊天、伺候鸚鵡、與朋友聚會等毫無意義的事情上。

理髮師照做了,他縮短給每個客人的理髮時間、送走鸚鵡、疏遠了朋友,在店裏掛起鐘錶,萬事以效率為先。

短時間內,他的確賺到更多的錢,但慢慢地,理髮變成毫無感情的流水線操作,原本信賴他的老客户也離他而去。

馬伯庸總結道:

「在每個人故事的開始,大家都做着是充滿了熱情和興趣的事情,後來慢慢地被公眾熟悉了,慢慢地商業化了。

結果人為名氣所累,疲於奔命,最後反而是做不出好東西來了,完全不像當年那樣。

當初那些令人驚豔的靈感已經消失殆盡,這種狀態,是已忘初心。」

寫作之餘,馬伯庸興趣廣泛,旅行、看電影、玩遊戲等都大肆佔用他的休閒時間。

但這些「無用」之事,也反哺他的創作。

去紹興遊玩看見八字橋,他來了興致,仔細觀察、調研後,寫進了《古董局中局》。

觀影時,他不自覺學習導演調動情緒的手法,玩遊戲,他也會探究其中的上癮邏輯。

身處名利場,馬伯庸格外警惕自己擁戴流量的冠冕。

前幾年,《長安十二時辰》爆火後,他知道趁熱度再出一本類似主題的書,銷量會好,但他主動給自己降了温,出了一本冷門的歷史科普書《顯微鏡下的大明》。

此次《大醫》出版,他的行程按小時計算,一天四五個採訪,晚上有播客、講座,空餘時間呆在出版社籤書。

「後天早上我要趕最早的一趟航班。」

助理沒忍住的笑聲出賣了他。

他對視覺志解釋道——

「不能提前一天走,因為那天下午我跟朋友約了一局劇本殺。體驗生活嘛!」(笑)