國寶級男神爆火,娛樂圈誰也擋不住_風聞

ins生活-ins生活官方账号-生活的理想,就是理想的生活2022-10-24 08:27

作者 | 阿布

來源 | ins生活原創

舀水的瓢把兒上,有一枚血指紋。

花生粒大小,紋路不清,難以辨認。

這是35年前,一起兇案現場留下的唯一線索。

2020年,當公安部將其呈遞給崔道植鑑定時,他腦中閃過的第一個念頭便是:

“這個指紋確實條件很差。”

外圍輪廓處的紋線有移動,中心處的一部分紋線是空的,似乎還被水浸過,指紋顏色也不一樣。

再加上間隔三十多年,證據即便保存再得當,也很難講清這其中細微的變化,到底有多少。

顯然,“很差”二字還是説輕了。

公安部也深知其中難度。在這之前,他們其實已經拿着一枚疑似嫌犯的指紋,比對了好幾輪。

通常,人的一個指紋有約****150個特徵點。若其中一些特徵點彼此吻合,則就會被認定為同一人。

而對於特徵點的數量認定,每個國家又不大相同。在中國,只需完完全全找到8個即可。

公安部很容易就找到了6個,差就差在最後2個特徵點上,沒人有把握,這才請來崔道植。

提及崔道植,鮮有人知。但在公安系統內,他絕對是“高山仰止”般得存在。

新中國第一代刑事技術警察,公安部首批特邀痕跡檢驗專家。

大神中的大神。

在粗看過血指印後,崔道植只輕描淡寫地留下一句**“費功夫”**,便一頭扎進實驗室。

先將指紋錄入電腦,再用圖像處理軟件進行色彩調整、對比度處理。

漸漸的,原先那些隱匿在模糊地帶的紋路開始顯現出來。

之後便是特徵點測量、特徵點重疊量化、比較技術的處理,如此反覆,枯燥且費神。

崔道植不放過任何缺失的區域,小小的指紋在他眼中變成了遼闊的疆域,而他化作一個手執探雷器的工兵,一寸一寸向前推進。

加之多年積累的經驗,能夠讓他快速鎖定可疑區域,也能巧妙避開陷阱。

歷經九天九夜,最難以定奪的2個特徵點也終於找到。

第十天,崔道植送來定案鐵證——八個特徵點一一對應。

至此,一樁困擾黑龍江省牡丹江市35年的懸案,終於破獲。

死者得以瞑目,親人得以慰藉,犯人得以繩法。

沉冤昭雪。這一年,崔道植86歲。

自1994年退休以來,公安部刑偵局、黑龍江省公安廳每年都會多次請他奔赴一線。

崔道植退而不休。

從警60餘年,經手超7000件物證,無一錯案。

正如他所言,“每破一個案子,每攻下一個難題,就年輕一回。”

而他的名字,也早已刻進一起起國字號案件和數不清的疑難案件中。

要了解崔道植,就要從瞭解這些案件開始。

彈雨尋兇

1997年8月,正值夏末。

哈爾濱一幢民居內,突然響起一陣急促的電話鈴聲。

“老崔,你可能知道北京發生好幾起犯罪分子襲擊武警戰士哨兵搶槍,現在新疆也發生三起了!”

電話那頭,是公安部張副部長。

1996年4月,北京市連續發生4起襲軍、襲警案件,犯罪嫌疑人採用暗中潛伏、暴力偷襲的作案手法,打死打傷軍警人員7名,瘋狂搶奪軍用槍支。

(《中國刑偵第一案》劇圖)

不久,北京德勝門就發生了持槍搶劫案,兇犯使用的槍支正是同年4月被搶的軍用81式自動步槍。

可當時的現場,除了幾枚殘留的彈頭和彈殼,別無線索。

(《中國刑偵第一案》劇圖)

一波未平一波又起。不曾料想,千里之外的新疆槍聲乍起。一時間迷霧籠罩,人心惶恐。

電話中,張副部長急切地説明來意:

“現在的問題是根據現場留下的彈頭彈殼,能不能準確的確定這兩個地方發生的槍種是什麼,是同一支槍或者不是同一支槍。”

崔道植聽後瞭然。

北京與新疆,相隔3000多公里。如果能證明打響的是同一支槍,就可將兩地槍案做併案處理。這意味着可以節省時間,減少警力,以及最重要的,縮小嫌犯範圍。

“老崔,你有把握鑑定出來嗎?”電話那頭的人追問。

崔道植沒有立即給出答覆,思考了片刻後,才回道:

“這個能夠鑑別,但是有一點經驗才行。”

一聽這話,張副部長覺得懸着的心似乎已經落回肚子一半:

“那好,老崔你這樣,馬上買機票趕緊到新疆來,我們在這裏等着你!”

撂下電話,63歲的崔道植立馬開始收拾行囊。而到了新疆,他才深切地感受到此行之艱,任務之巨。

彼時,北京、新疆兩地的專家已經分別對各地現場留下的子彈做過鑑定。

北京這邊的結論認為,兇犯使用的是81式自動步槍,而新疆這邊的結論則是56式自動步槍。

同彈不同槍,雙方在這一點上起了爭議。

通常,槍械在擊發子彈的過程中,會在彈頭與彈殼上留下摩擦痕跡,這些痕跡正是警方進行彈道分析、尋找槍源的關鍵線索。

就像沒有相同指紋的兩隻手,也沒有同樣彈痕的兩支槍。而發現與辨別這些微小的斑痕,則往往需要妙至毫顛、毫釐不爽。

在新疆邊疆賓館持槍搶劫案中,兇犯從搶劫到逃逸,在905米的距離內,先後打響14槍,這些遺留在現場的彈殼與彈頭都要與北京槍案中的彈道痕跡逐一進行比對。

對於當時的崔道植來説,這無疑是一個超高強度的任務,而且容不得半點偏差,任何細微痕跡鑑別的失之毫釐,都可能使整個案件的偵破繆之千里。

如此重壓之下,他細細查看過四五十發子彈,然後在細亂如麻的痕跡中抽絲剝繭,鏖戰三個日夜後,終於得出結論:

兇犯在新疆犯罪現場所使用的作案工具,與北京犯罪現場所使用的作案工具一致,均為81式自動步槍。

而定論的最關鍵一點在於,崔道植髮現,只有81式自動步槍在彈殼底底面有一個拋殼挺的痕跡,那是一個堪比頭髮絲還細十倍的擦痕。

以彈定槍,循槍找人。

根據崔道植提供的意見,專案組調整偵破方向並在一週後鎖定了嫌疑目標。

1997年9月5日,北京警方在石景山區將奪槍3支、打死、打傷21人、搶劫上百萬元的兇犯白寶山抓獲。

這一樁中國刑偵一號案、國際第三號刑偵重案,總算落下帷幕。

後來,在流竄重慶、武漢作案的**“張君、李澤軍特大系列搶劫殺人案”**中,崔道植的槍彈痕跡鑑定再次成為了案件能否串並偵查的關鍵。

而在鄭州**“張書海搶劫銀行案”**中,僅一天時間他就確定了嫌犯使用的獵槍,甚至還判斷出,這隻獵槍出自湖南長沙武器研究所。

彈雨尋兇,然功夫的練就,絕非朝夕之間。

與痕跡對話

崔道植第一次接觸痕跡鑑定,是在67年前。

那是一根被犯罪嫌疑人剪斷的電話線。

通過顯微鏡下觀察到的紋路,崔道植斷定,作案工具可能不是初步鑑定結果認為的鉗子,而是剪刀。

之後的五天裏,他反覆用剪刀剪鉛片,比對兩邊形成的擦痕線條是否一樣,粗細、間隔、高低是否有特點。而當比對出某個一致細節時,他再放大倍數看,直至同一認定的結果越來越清晰,最終確定兇器。

在旁人看來,這是一項精細活兒,所需要的不僅僅是專業知識,還有耐心。

而崔道植不僅有耐心,還肯下**“笨功夫”**。

上世紀七十年代,哈爾濱鐵路局保衞處一名民警丟失了一把手槍。此後不久,就有惡性持槍傷人事件發生,罪犯當場帶槍逃逸。

情況緊急,能否確定傷人的槍與丟失的槍為同一把,變得尤為關鍵。

但當時那把槍仍未尋回,這就意味着無法做出樣本考察對比,僅靠一枚留在現場的子彈該如何辨認?眾人犯了難。

“他在丟槍之前,有沒有在哪打過?”崔道植想到,或許可以換一個角度鑑定。

“打過,説是在自家菜窖。”

一聽這話,崔道植立馬帶人去菜窖挖,很快就找到了12枚子彈,如獲至寶。

在顯微鏡的一一比對下,他發現有9枚是出自同一把槍,餘下3枚則是另外一把。而現場留下的那枚子彈,正好與9枚那一組特徵完全吻合。

也就是説,傷人的槍即為丟失的那把槍!

可這一結論,遭到了上級專家的否定。

起初,崔道植也自我懷疑:“難道是我錯了?”

為了驗證自己的結論,他又花了16天時間,反覆用武器庫中一把勃朗寧手槍做實驗,經過數次驗證,他堅信自己一定是對的。

巧合的是,就在崔道植出具結果的第二天,嫌疑犯被抓捕歸案,繳獲的手槍正是丟失的那把!

後來提及這件事,老先生還笑自己:

“這樣做是很笨的,是最笨的方法。”

“但必須這樣做。”

認真,甚至有點固執。

也正因此,在日後與諸多悍匪的交手中,所謂的“大顯神通”,不過是他一次次反覆與自己較真,與痕跡較真。

為了驗證一把槍的膛線與彈殼上的痕跡有何關係,他打了三千發子彈。每打一發,就要在顯微鏡下細細觀察,然後拍照、記錄。

為了研究獵槍的彈道理論,他又拍下了我們國家生產的所有獵槍彈殼的痕跡,以至到後來,看到獵槍的彈殼痕跡,他能夠一口説出這個獵槍的產地。

槍彈如此,指紋甲屑亦是。

1981年,牡丹江發生了一起命案,法醫在死者腹部發現了一小截指甲。

彼時,DNA技術還未面世。看着甲創面有縱向的高低不等、寬窄不等幾十條凸起,崔道植產生了一個大膽的猜想:

這是不是和指紋一樣,每個人都不同呢?

基於這樣的假設,他在省警校召集了200個人,每半個月剪一次指甲進行比對。一年半左右的時間,他每天都泡在實驗室裏,攢了滿滿一大木箱指甲。

在這之前,中國乃至當時世界上都沒有“指甲鑑定”的相關報道,而**“人類指甲同一認定”**成果的出現,填補了我國刑事技術領域的一大空白。

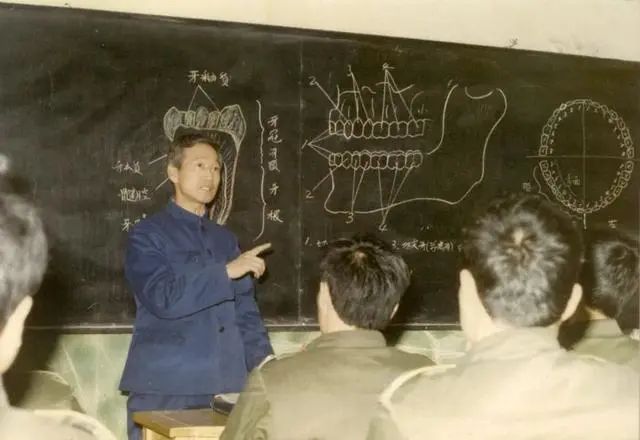

還有**“牙痕同一認定”、“痕跡圖像處理系統”以及發明製作的“彈痕展平器”**,都為當時我國刑偵技術的推進貢獻了一大步。

於纖毫之間,求真求是,崔道植沉迷其中。

一切為了證據

如今再見崔道植,人們總會留下這樣的印象——

精神矍鑠,活力充沛。

這個身形清瘦的老頭,凡事都親力親為,動作流暢又迅速。説起話來,口齒清楚中氣十足,辦案時更是精準有力。

或許是因為崔道植的敬業精神數十年如一,人們往往忽略他已經是耄耋高齡。

事實上,自退休開始,心律不齊的毛病就一直伴隨左右。他的衣兜裏總要揣着救心丸,以便難受時服用。

老了便是老了,人畢竟要服從自然規律。退休後的二十多年,崔道植就是這樣走過來的,一邊工作,一邊想方設法對付各種老年病的困擾。

(年輕時的崔老)

八十三歲那年,哈爾濱市公安局刑事技術支隊長李新明邀請崔道植幫助認定一枚指紋。

以往每次找他幫忙,李明新都會很快收到回覆,那天也不例外。然而在答疑解惑的過程中,李明新注意到老先生的眼睛裏不斷淌着眼淚,詢問之下才得知,他剛做完白內障手術。

因為常年過度用眼,崔道植的眼睛也早早就有了毛病。

李新明一聽,一股淚意湧入眼眶:“這個時候,我怎麼能讓您看電腦呢?崔老,真對不起啊……”

看到他難過的樣子,崔道植反而感到歉意:“沒事的,不要多想,不要多想……”

後來在研究一起持槍殺人案時,眾人難以確定是故意開槍,還是槍支走火。為了真實還原現場,年近九旬的老人二話沒説,主動充當受害者。

在案發的小旅館房間裏,他就像受害女子那樣趴在地上。年輕刑警不忍心,上來勸阻,崔道植卻説:“你們來看,我身體瘦小,和死者差不多,擠這兒正好……”

正如他所言,“一切的一切都是為了證據。”

“經過艱苦努力,發現了一枚指紋,一個足跡……如果偵查部門再給我送來比對的樣本,用這個東西破了案,真的起了作用,還有比這更高興的事麼?”

在這般潛移默化得影響下,崔道植的三個兒子都活成了同一個名字:人民警察。

而妻子則活成了他。

2011年,老伴金玉伊患上阿爾茲海默症。她忘掉了自己的名字,兒子的名字,唯獨記着“崔道植”。

有件事崔道植記憶尤深。

那是一天夜晚,老伴突然從牀上起來。他連忙問:“你上哪去啊?”老伴回:“我要上公安廳”

“你上公安廳幹啥?”“痕跡檢驗”

“我搞痕跡檢驗,你搞什麼痕跡檢驗?”“崔道植。”

那一刻,崔道植心中五味雜陳。

他想起老伴最愛的一首朝鮮族歌曲《沒有門牌號的客棧》,歌中這樣唱道:

“走啊走啊,沒有定處的身影

走過來的每個足跡都被眼淚浸透

還給我青春吧,我那最美好的青春

似箭般的歲月,誰能留住它

還給我青春吧,我那最可愛最美好的青春”

這一路走來,他就彷彿那個**“沒有定處的身影”**,在最美好的年華,把青春獻給祖國刑偵事業,唯獨對妻子有愧。

可若重來一次,崔道植覺的自己仍會這樣。

因這背後,藏着一份難以名狀的恩情。

尾聲

報恩,是崔道植提及最多的兩個字。

1934年,崔道植出生在吉林梅河口一個貧困的朝鮮族家庭。兩歲喪父,六歲失母,他自幼便沒感受過天倫之情。

而後遭逢日寇侵華,童年更是歷盡險惡。直到新中國成立,崔道植不再捱餓,還有書讀,他深深記着共產黨的好。

“尤其是進入公安機關後,我先後到中央民警幹校(現中國刑警學院)、哈爾濱業餘職工大學、哈爾濱醫科大學學習,組織上為我花費了很多精力與經費,我必須回報組織,必須知恩、感恩、報恩。”

“我沒有母親,我的母親就是黨,所以母親叫我做什麼,我就做什麼,想盡一切辦法把工作幹好,不幹則已,要幹一定要幹好,這是黨、我的母親告訴我的。”

2021年,87歲的老人被授予最高榮譽**“七一勳章“**。

但這枚沉甸甸的嘉獎,於崔道植而言,並不是終點。他心中早已醖釀着一個更龐大的計劃——

他要把自己這60多年來積累的所有知識和經驗,整理成教材課件,毫無保留地傾授給所有人。

“從唯物主義説,人的生命不是無限的,給我留的時間不多了,我想給年輕的人留一點東西,讓他們做參考。”

仰望有英雄,俯視有未來。筆耕至此,唯有敬意。

參考:

馮鋭,《共和國刑警崔道植》

央視《法治在線》,刑警專家崔道植

央視《天網》,忠誠鑄警魂

央視《面對面》,崔道植:讓痕跡説話

央視《焦點訪談》,“國寶級”痕檢“神探”崔道植:“火眼金睛”書寫傳奇

bilibili @馬皚教授,崔道植與痕跡檢驗