孤獨的伊朗|在大國對沖的權力場漂泊不定_風聞

中东流浪站-中东流浪站官方账号-陪你一起,走遍最真实的中东!2022-10-27 13:21

伊朗地區組

作者:馬赫迪·阿胡伊(伊)

編譯:線一凡

審校:姚國薦

排版:李辛澎

聯繫微信:middleeastoasis

原文題目為:“戰略孤獨”對伊朗地緣政治的影響:不可避免亦或是人為建構(The Implications of “Strategic Loneliness” for Iran’s Geopolitics: Inevitable or Constructed?),作者為馬赫迪·阿胡伊(Mahdi Ahouie),伊朗政治學家,德黑蘭大學世界學院國際政治助理教授與伊朗研究系主任,日內瓦跨宗教和跨文化研究與對話基金會博士後研究員,在以色列外交政策、中東政治和伊朗外交關係研究領域有着豐富的學術成果。

本文已經阿胡伊教授授權發表在“中東流浪站”平台

本文特別關注了伊朗當代歷史中三個關鍵時刻:19世紀俄羅斯同伊朗的戰爭、1941年盟軍進駐伊朗以及20世紀80年代的兩伊戰爭,文章將地緣政治和社會建構主義理論進行了結合,作者認為在過去兩個世紀中這三場重要的衝突使伊朗構建了一種主體間性(對他人意圖的判斷和推測),正是這種主體間性使伊朗人在對外接觸的過程中時刻感受到威脅與“孤獨”,伊朗的地理位置天然使這個國家成為大國關注與爭奪的核心,而屢次發生的外國入侵和強權干預更使伊朗人感到無助,這深刻的影響了伊朗的對外政策設計。文章認為地理位置和自然原因並不是伊朗在國際交往中孤獨感的決定性來源,其並非不可避免,這種“孤獨”更多來自於社會現實的建構,即政治強國對伊朗進行干預並迫使其成為不同力量間的緩衝區。

傲嬌的孤獨:你問我來自哪裏

“伊朗生活在一個充滿敵意的環境中,需要自力更生地保護自己,免受來自周圍不斷出現的敵對行為的侵擾。”這種思想深深的植根於多數伊朗人的腦海當中,上到政治家、下到普通民眾,伊朗人經常被教導稱讚他們國家的地理環境,重要的交通要道和樞紐,扼守波斯灣,但他們也認為伊朗應該在世界地圖中坐落在一個更好的位置,一個更加安全的位置,擁有更加友好的鄰居,對征服者的吸引力更小。伊朗走向現代的歷史就是一段飽受外國干預的歷史,反抗外國干涉的努力塑造了一種“抗拒外界”和“自力更生”的文化,這樣的精神無論是被稱讚為民族的“尊嚴”,還是被指責為“孤立主義”,都可以被“孤獨”二字形容。

● 1885年中亞地圖,來源:網絡

這種孤獨事實上是來自社會現實的建構,科林·格里(Colin Gray)認為,國家間的交往歷史和地理位置都影響了外交政策的模式:“一個國家的政治行為是該國曆史的反映,那個國家的歷史又在很大程度上(不完全)是其地理環境的產物”。伊朗在外國勢力面前長期的歷史無能,給伊朗人留下了一道巨大且深刻的傷疤,這時刻刺激着政府中精英們的思維並使其對大國介入該地區保持着極度謹慎的態度。同時隨着伊朗不斷的發展,大部分伊朗人認為伊朗又具備有克服外部壓力的能力,這是一種“不服從的傲慢”,這種“不服從的傲慢”構成了伊朗外交關係中的重要組成,其形成和發展同大國對伊朗的“霸權傲慢(小國必須服從強權的傲慢)”構成了鮮明的對比,誠然在過去幾個世紀地理在伊朗外交政策上有着巨大的影響因素,但大國濫用了伊朗脆弱的地理位置,通過19世紀和20世紀長期的干預給伊朗強加以“緩衝區”的概念,這為伊朗人塑造了一種集體的認識,因此作為主體間性的戰略孤獨事實上是歷史文化建構的產物,而不是地理因素下的不可避免的產物,文章主要採用了兩組歷史證據論述這一觀點:

首先,18世紀後,伊朗逐漸被繞過全球核心貿易線路,18與19世紀伊朗失去了大國經濟的地位,20世紀初石油被開發應用以來,伊朗很多情形下只被視為一口油井,而非大國真正意義上的經濟夥伴,伴隨着貿易和經濟地位的下降,在過去的200年裏,伊朗經常為被描述英國和俄羅斯等多個強權之間的緩衝區,包含有軍事、經濟、政治多層面意義上的緩衝區。

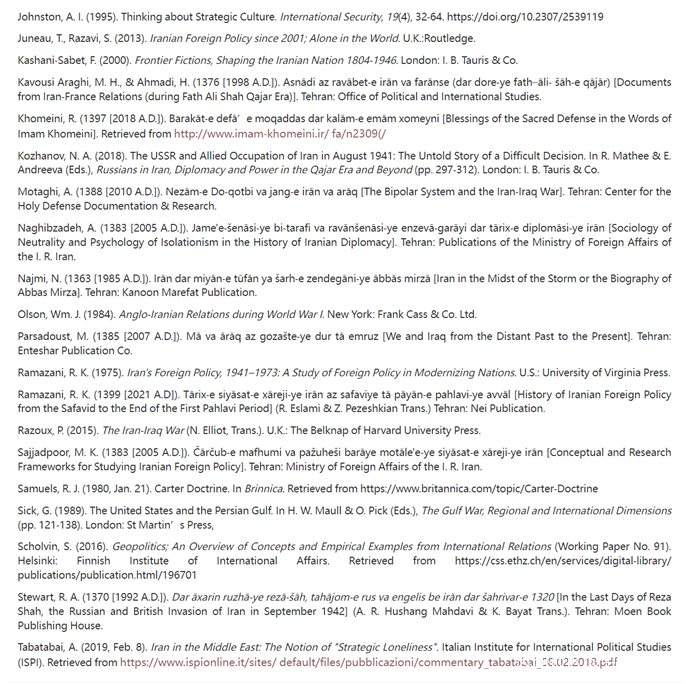

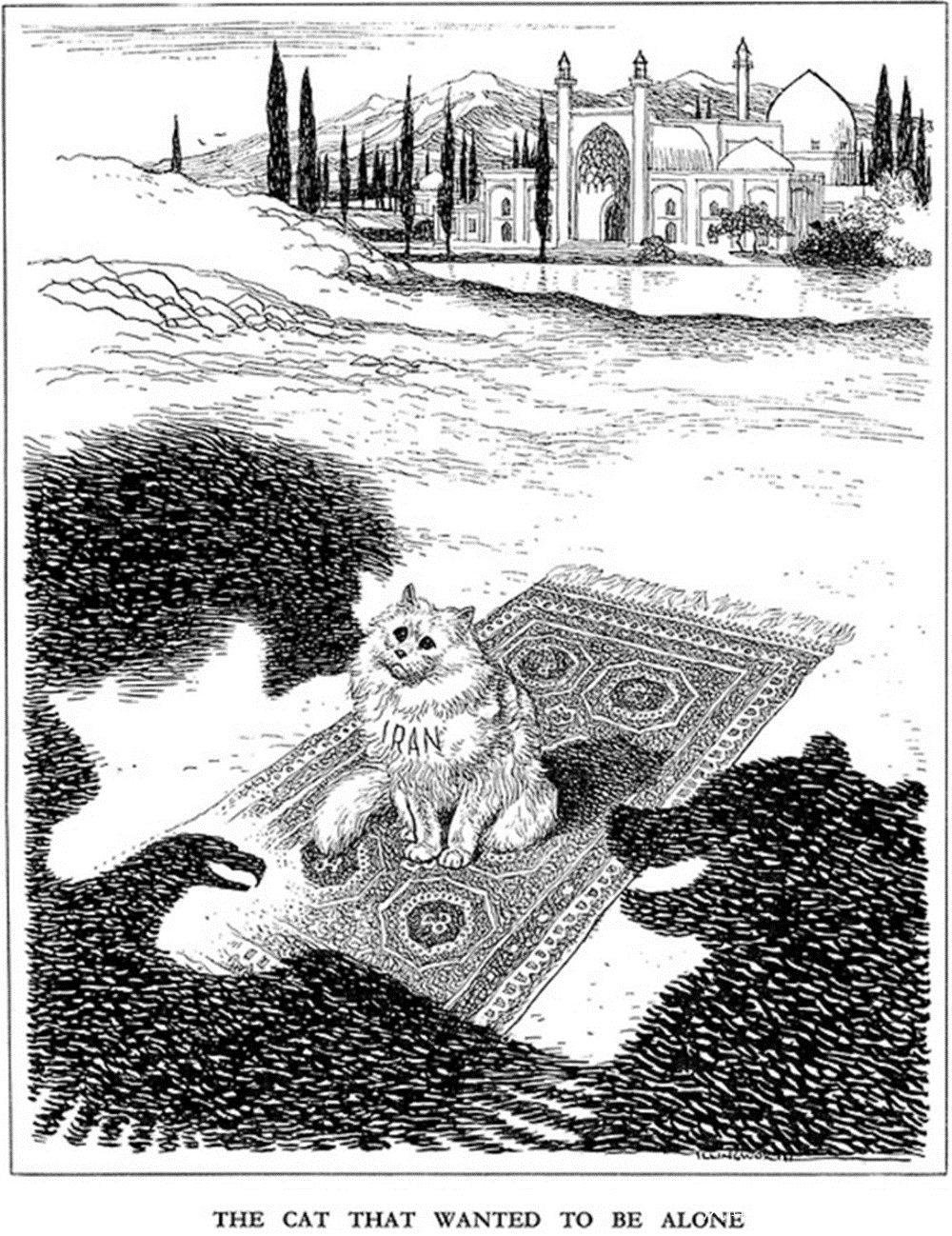

● 漫畫-英國獅、俄國熊和波斯貓,來源:網絡

其次,當前伊朗國家的邊界毫無例外基本是由世界大國強行劃定的,邊境問題在塑造現代伊朗身份的過程中發揮了巨大的作用,幾代人以來,伊朗民族主義的興起與發展都同確保伊朗領土完整的問題交織在一起。大多數民族主義發展的案例(尤其是亞洲和非洲的前殖民地國家)都是在國家內部圍繞着一個核心(種族或社會事業)形成的,這樣的核心植根於民族國家內部,其不斷發展最終迫使殖民大國離開,這是一種“擴張性的民族主義”。但就伊朗而言,民族主義的產生不是因擴張而發展的,是大國強權不斷擠壓伊朗領土邊界催生了伊朗身份和現代民族意識的誕生,現代伊朗民族國家是在大片領土的悲慘喪失和惡劣地緣環境的極端壓力下產生的,這是強權間大博弈的直接產物,與其他民族國家不斷爭取國家主權恢復領土法理統治不同,伊朗的民族主義進程伴隨着的是強權主導下的伊朗地理邊界的萎縮。

第一次-俄羅斯同伊朗的戰爭:不帶“我”玩兒

19世紀初歐洲的主線即拿破崙戰爭和維也納會議,這基本也是伊朗現代外交政策的起始點。在這一時期,歐洲大國裏的英國和俄羅斯帝國對伊朗施加的影響最為巨大,它們都對伊朗產生了濃厚的興趣,英國不斷地擴大和鞏固着在南亞印度地區的控制和影響力,俄羅斯則通過南高加索和中亞地區不斷進行擴張。波斯此時正處於愷加王朝初建時期,繼薩法維後一個全新的帝國,雄心勃勃的打量着周圍的地區,意圖光復波斯在過去的榮光。然而其撞上了俄羅斯在高加索地區擴張的刀鋒,伊朗事實上已經預見了這一威脅並試圖踏上國際外交領域尋求幫助,1801年伊朗試圖同英國結盟遏制俄羅斯帝國,1807年伊朗與法國進行談判尋求幫助,但由於歐洲列強的違約,這兩個努力最終都失敗了,伊朗成為了英國、法國、俄羅斯帝國間博弈的犧牲品。

● 19世紀伊朗形勢圖,來源:網絡

伊朗在19世紀經歷的失敗中的一個重要意義是,這些領土衝突開啓了伊朗現代疆域的劃定,伊朗民族主義在19世紀的經歷被看作領土慾望和民族意識覺醒的開端,“對古代帝國榮光的懷念將領土問題帶到了愛國議題的前沿”。正如卡什阿尼·撒巴特(Kashani-Sabet)在其寶貴的著作Frontier Fictions中指出的那樣,“當伊朗人開始幻想重建一個新的波斯帝國時,他們不幸地被迫向英俄這兩個大國交出領土和國家主權,屈從於他們構建的國際政治和經濟體系,忍受他們的羞辱,並持續喪失着這個國家在本國人民和歐洲人眼中的威信和尊嚴”。

19世紀俄伊戰爭中的悲慘經歷給伊朗人帶來了巨大的衝擊,伊朗在當時大國間的競爭和妥協面前感到徹頭徹尾的絕望與孤獨。在法國皇帝拿破崙和伊朗官員通信後,兩國曾於1807年在波蘭芬肯斯坦締結了一項條約,根據該條約,法國承諾支持伊朗反對俄羅斯入侵高加索地區。隨後多名法國軍官來到伊朗幫助訓練軍隊併為其配備了現代化的武器裝備,然而不久之後,拿破崙選擇暫時放棄了對沙皇的敵意,並與俄羅斯簽署了一項和平條約,稱為《提爾西特條約》,伊朗政府希望能夠通過法國的斡旋與俄羅斯締結和平條約,消除俄羅斯對伊朗北部邊境的威脅。在給法國皇帝的信函中,伊朗政府提到了拿破崙與沙皇的妥協,並建議法國出面調解伊朗和俄羅斯間的衝突,以便使伊朗可以站在法國一邊共同反對英國,同時伊朗政府也向俄羅斯軍隊指揮官加多維奇發出了信件,希望由法國出面調解兩國間的矛盾。然而俄羅斯人在會談開始前不接受軍隊從佔領領土撤出的條件,法國外交部長尚帕涅認為,在伊朗和俄羅斯之間進行調解將是法國的“額外負擔”。不久後,英國和俄羅斯再次結盟反對拿破崙,伊朗人同時遭到了英國和俄羅斯帝國的攻擊和索取,伊朗第一次發現自己被“孤立”在了國際體系中。

在《俄伊戰爭的伊朗敍事》一書中伊朗歷史學家侯賽因·阿巴迪安(Hossein Abadian)認為:“伊朗在這場戰爭中失敗的真正原因是強權間的博弈……伊朗的失敗從未發生在戰場,但正是俄羅斯、英國和法國的共同政策使伊朗經歷了失敗”。這句話充分反映了伊朗歷史學家如何看待這場戰爭以及伊朗在國際交往中的孤獨,即歐洲政府很大程度上只是將伊朗作為制衡俄羅斯的一張“牌”,當他們達到目標時他們會毫無顧忌的離場。

奧爾森(Olson)在伊朗-英國關係的研究過程中認為,伊朗更多是英國關注的一個對象國之一,但絕不是其利益所在的核心國家,英國在印度地區傾注了更多的精力,而其對伊朗地區的關注只是為了保衞印度地區交通運輸路線的通暢和陸路安全,因此除了極少的商業接觸以外,伊朗同英國的關係更多停留在寒暄的層面,伊朗的地理固然重要,但英國並沒有為伊朗提供物質支持的想法。英國可以為阿富汗地區準備好戰爭,但卻不會為伊朗開戰,在19世紀初,如果英國表現出願意為伊朗提供庇護的想法,俄羅斯方面會接收到這一信息,很大概率上伊朗將避免同俄羅斯發生衝突,英國也可以在一定程度上減輕對俄羅斯的擔憂。

● 土庫曼恰伊條約,來源:維基百科

誠如卡什巴尼所説“伊朗的領土與疆域不能進入任何一個強權的勢力範圍內,因為碰撞的結尾只會以伊朗的失敗告終,即便是外交領域的主動也無法保證伊朗的勝利。”伊朗民族國家就是在一個如此逼仄的環境中誕生的,伊朗並非全然是一個被動的受害者,但被迫在英法俄等多個強權中尋求平衡,這場巨大博弈的複雜性必然超出了伊朗的掌控,就彷彿在廣闊且充滿敵意的海洋中徘徊的奧德修斯,可以使用一切手段抗爭,但伊朗和奧德修斯一樣,只具備有限的力量和資源,而外部的壓力與威脅無處不在,儘管最終可以覓得一線生機,但已經付出巨大的代價。

第二次-二次世界大戰,尋找第三支力量的努力:被當作工具

19世紀以來的大部分時間以及20世紀的前半葉,伊朗被夾在俄羅斯帝國和英國之間。英俄兩個國家達成了一種默契,將伊朗限制在一個不足夠強大、無法作為獨立主權國家參與國際事務,但又沒有衰弱到瀕臨崩潰的水平。由於他們的鯨吞蠶食,這二者對伊朗國家領土完整的侵害甚至遠甚於奧斯曼帝國,伊朗試圖從二者中尋求一個結盟並實現制衡的努力是徒勞無功的。當這兩個國家在伊朗的利益受到威脅時,這兩者總能以各種協調手段實現妥協,沒有哪個國家的影響力可以在伊朗威脅到上述二者,基於此伊朗在20世紀初最急切的要求就是尋求第三支力量,但這種渴望並沒有取得任何真正的成果,儘管法國和德國都曾向伊朗短期派遣一些金融或者軍事顧問,但這遠遠無法被視作第三支有效的力量,美國也沒有成為伊朗對抗英俄的可靠夥伴。

● 禮薩汗檢閲士兵,來源:網絡

“在第一次世界大戰期間,伊朗的領土受到了來自各方的侵襲,無論該國在大戰中是否真的保持了中立的地位。”-奧爾森。禮薩汗在上台建立巴列維王朝後,渴望在大國強權面前拾回尊嚴和體面,但正如美國駐伊朗官員斯圖爾特在1940年寫的那樣:“他厭惡伊朗像無助的棋子一樣在光滑的棋盤上所扮演的角色,但很快他的努力就被證明是在一場規模龐大的的棋局中的妄想,像是剛進入城市的農民。”

二戰伊始,伊朗採取中立政策,但隨後禮薩汗尋求“第三支力量”來打破英蘇兩國在伊朗問題上矛盾和利益方面達成的共識,禮薩汗尋求同英國達成秘密協議以免受蘇聯的威脅,而希特勒也同斯大林達成了協議,將伊朗排除在德國的優先關切範圍內,希特勒的目的是遏制英國在伊朗的影響力,即便這種遏制是以蘇聯在伊朗進一步滲透為代價。根據美國駐伊朗官員斯圖爾特的説法,1939年以後,伊朗愈發擔心蘇聯的南下,因此秘密請求英國支持。儘管英國瞭解蘇聯對伊朗的巨大威脅和對其油田掌控的可能,但英國仍不願提供對伊朗的任何承諾,後來英國曾考慮了一項對蘇聯的進攻計劃,這項計劃將以破壞伊朗的中立性和領土主權為前提對高加索地區的油田進行大規模破壞,使蘇聯石油資源癱瘓的同時,斷絕德國未來進入這些地區的任何可能,而在另一方面蘇聯也準備好了應對英國從伊朗取道襲擊的可能。這樣的緊張局勢在1940年的夏天達到了頂點,德國蘇聯間的微妙同盟和盟國間的敵意在伊朗日益加劇,希特勒希望將斯大林的野心從歐洲轉移到波斯灣地區,因此英蘇兩國在伊朗的軍事對抗變得愈發可能,事實上德國在對伊朗的態度和政策上同英國是沒有太大差別的,儘管德國同伊朗政府保持了友好的關係,但伊朗仍然被作為籌碼在秘密交易中被德國交給了蘇聯,換取蘇聯對其在其他地區進行擴張的默許。伊朗領土,再一次成為了世界強權博弈的戰略緩衝區,斯大林推遲了對伊朗發動的全面進攻,因為他擔憂英國可能對巴庫油田的報復。時間來到1941年6月,伴隨着德國入侵蘇聯,德、英、蘇三國對伊朗的方針迎來了洗牌,蘇聯和英國在伊朗問題上的立場再次走到了一起,對於兩國而言,數千名德國人在伊朗的駐紮(主要是建築項目中的技術人員和工程師)足夠另其擔憂,兩國都曾為入侵伊朗制定好詳細的軍事計劃,而當德國入侵蘇聯時,伊朗境內的德國小社區就為兩國正當軍事介入提供了最好的藉口。

● 英屬印度士兵同蘇聯士兵在伊朗匯合,來源:網絡

然而這一時期英蘇多國駐德黑蘭外交人員的回憶錄和文件卻揭示了這場軍事介入的另一層真相,來自英國駐德黑蘭大使布拉德和蘇聯方面科扎諾夫的筆記均證明,對伊朗的軍事介入和佔領是英國和蘇聯兩國野心的結果,與消除納粹在伊朗的駐紮人員威脅無關。根據兩國既有的戰略,無論德伊關係的具體程度如何,伊朗都會被佔領並處於兩國的絕對控制當中。就如同丘吉爾在1941年9月3日發出的電報那樣:“我們不知道該地區的戰爭將如何發展,但必須以最快速度打通從波斯灣到裏海的運輸線,建立同蘇聯的通道,1942年大量英軍或將在該地區發起行動,並在該地區建立一支強大的空軍,我們當然希望在現階段不出兵佔領德黑蘭,但如果伊朗政府希望避免這種情況發生,就必須對我們予以支持,表現出應有的積極性。”布拉德還提到,無論如何英國無法容忍阿富汗或者印度遭受德國的威脅,英屬印度總督林立斯戈和英國印度事務大臣里奧·阿梅里都是軍事介入伊朗的主要支持者,他們認為將伊朗納入英國直接控制是防止德國威脅印度的關鍵,這樣即便蘇聯被德國擊潰,英國仍可利用伊朗作為防線遲滯納粹軍隊向印度的推進。同時伊朗還擁有英國可利用的最大的已探明石油儲量,倫敦方面希望保證這種穩定的供應,英國軍隊在伊拉克已經展示了存在,但禮薩汗仍希望保持伊朗的“獨立主權”。

● 英國、蘇聯入侵伊朗,來源:網絡

在這場博弈中,德國人想利用伊朗的緊張局勢達到自己的目的,這項政策並非旨在幫助伊朗人,伊朗政府以為他們可以利用德國的力量制衡其他兩個更具備威脅的國家,禮薩汗甚至認為德國會獲得戰爭的勝利,但可惜的是除了政府層面親切的信息交換,沒有任何證據表明希特勒將禮薩汗視為戰略盟友,除了熱情以外,德國也無法從地理位置較遠的伊朗獲取任何實質性的利益,因此伊朗再一次成為了籌碼,伊朗在蘇聯和英國之間尋求第三支力量的努力徹徹底底的失敗了。

第三場衝突-兩伊戰爭,既不要東方、也不要西方:看清現實

持續八年的兩伊戰爭是伊朗幾代人的記憶,是面對敵人時“戰略孤獨”的充分體現,伊朗不止在同巴格達一個政權作戰,薩達姆政權或明裏或暗裏得到了來自超級大國及其盟友的廣泛幫助,當訓練有素的伊拉克軍隊配備有先進軍事武器和裝備時,伊朗人能用來填補差距的只有更多的血肉之軀。

● 兩伊戰爭中伊朗的士兵,來源:Iran Front Page

冷戰時期美國在波斯灣地區裏的利益是簡單明確的:第一,確保西方工業化世界可以從海灣地區源源不斷地獲取豐富廉價的石油資源;第二,防止蘇聯獲得對這些資源的政治或軍事控制。除去這兩個核心主題以外其他目標都是美國戰略的次要目標,基於上述兩個核心目標,第一目標在伊朗的延伸就是,必須認真對待和遏制伊朗在波斯灣地區製造麻煩的能力(例如對霍爾木茲海峽的掌控),第二目標的延伸就是面對蘇聯可能向南滲透的努力,應確保伊朗政權處在控制下起到障礙的作用(大國間的緩衝區),這就是美國對伊朗政策的基本輪廓,即確保伊朗的軍事實力弱於其敵對相鄰國家,同時維持中低烈度的戰爭防止蘇聯在該區域擴張實力或增強影響力。

與其他冷戰後的衝突不同,儘管美蘇兩個超級大國在兩伊戰爭的系列問題上存在分歧,但繼埃及蘇伊士運河事件後美蘇再一次持有相同的立場,勃列日涅夫和卡特在戰爭爆發後就互通信函達成妥協,確保彼此不會下場直接干預戰爭,就像是1907年和1941年俄羅斯同英國達成的默契,伊朗的主權和利益再一次在兩個強權國家的默認下被忽視了。

● 油輪戰爭,來源:網絡

在戰爭開始時美國顯然主張中立,但其傾向於向伊拉克出口武器以維持對伊朗的遏制,1981年9月伊朗在戰爭佔據上風后,蘇聯也向伊拉克政權出口了T-72坦克、MIG-29、MIG-25戰機等先進武器維持伊拉克在戰場上同伊朗的均勢。超級大國的武器流動在相當程度上操縱了兩伊戰場的均勢,1979伊朗伊斯蘭革命以來伊朗已經受到了美國的武器禁運,蘇聯在1983年以後也加入到對伊朗的武器禁運行列當中,當1986-1987年伊朗幾乎佔據了戰場主動權時蘇聯的武器維持住了伊拉克軍隊的防禦。美蘇兩大國針對伊朗遏制態度的戰略共識體現在了其對伊朗全方位的外交限制和不斷加碼的經濟軍事封鎖,1986年“油輪戰爭”擴大化後,兩個超級大國採取了公開的親伊拉克立場,蘇聯為伊拉克向德黑蘭和其他主要城市發射飛毛腿-B型導彈開了綠燈,默許其使用化學制劑武器,同時美國也向伊拉克提供了更加詳細的情報數據幫助其轟炸伊朗的戰略目標,隨後在7月更是發生了美國海軍艦艇導彈摧毀伊朗民航客機的慘案,這一系列的無休止的失敗似乎都在證明伊朗的“戰略孤獨”。

可以説第598號決議是強權意見達成一致後的產物,當伊朗持續的經歷失敗後不得不苦澀地接受停火的議案。正如休貝爾在其書中寫到的那樣,就像俄羅斯-伊朗戰爭中的結局一樣,戰爭的結果和伊朗的命運已經在戰爭之外就已經經過強權的博弈決定好了,伊朗固然沒有在這場鬥爭中損失任何一寸領土,但這場戰爭仍給伊朗的經濟發展帶來以巨大的損失和破壞,給伊朗民族帶來苦痛。

破解孤獨的機會或已到來

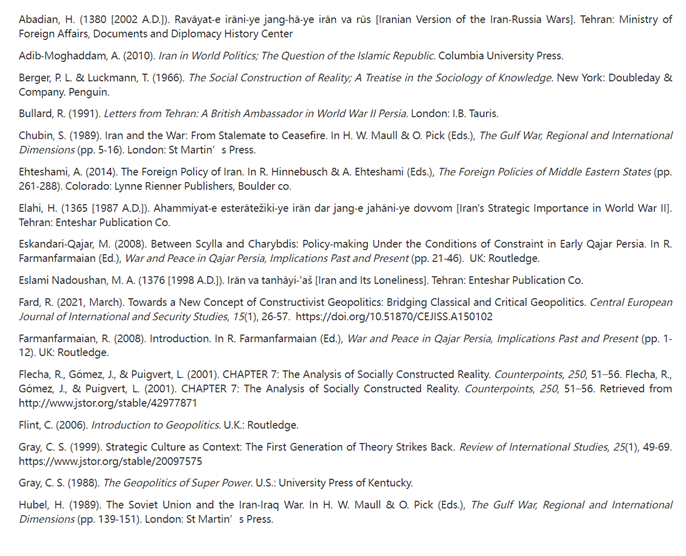

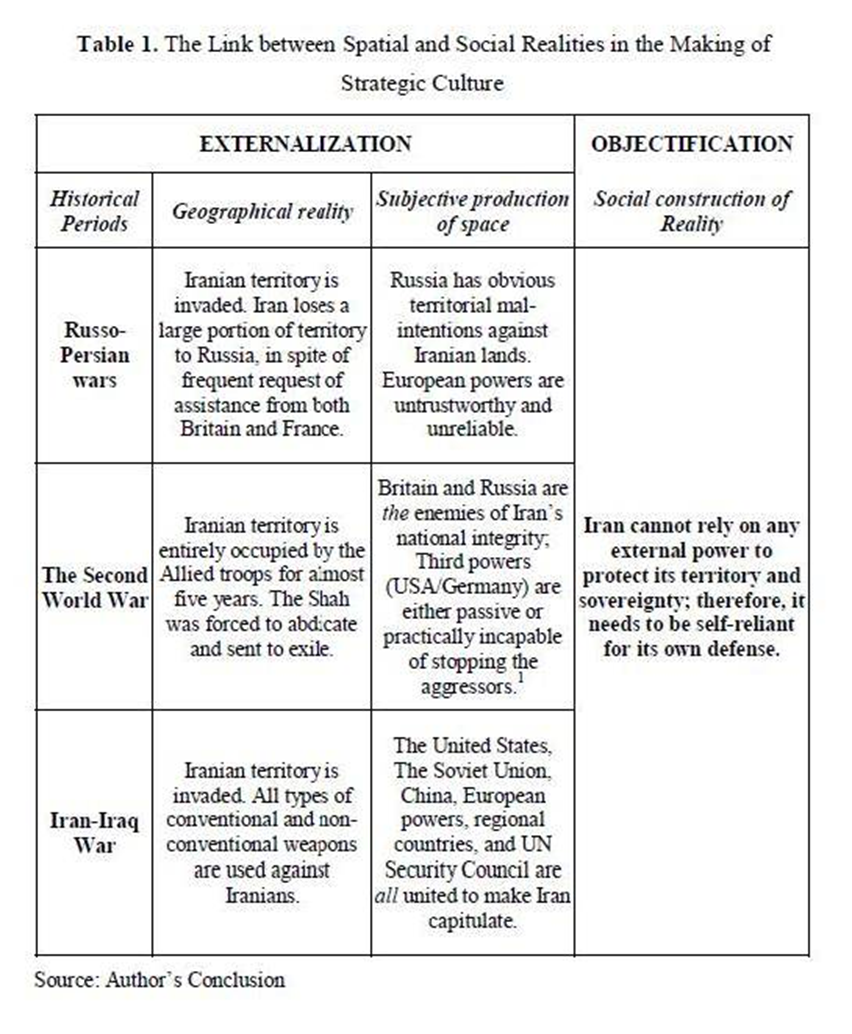

● 來源:作者繪製

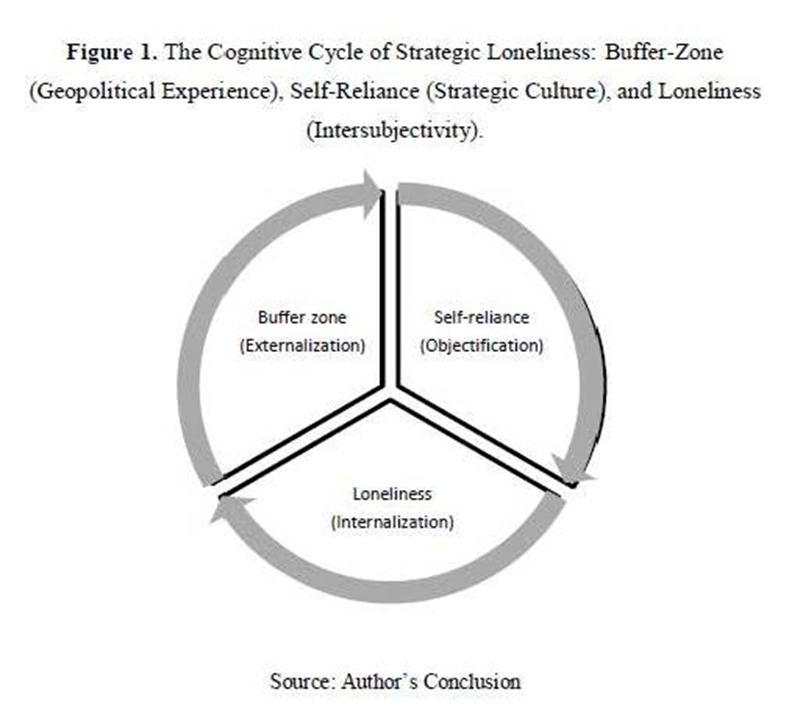

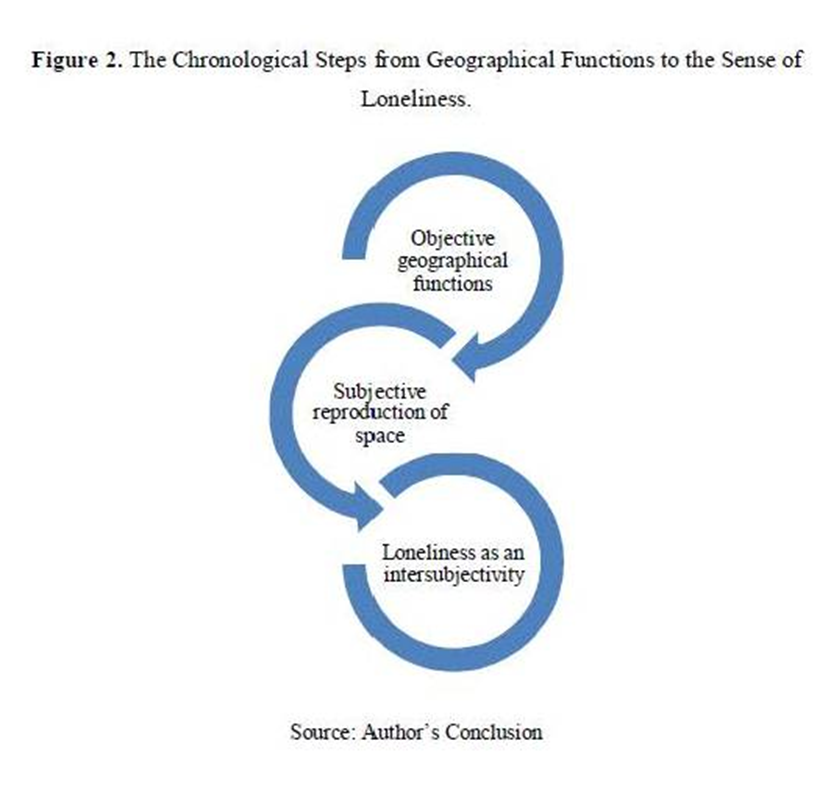

正如上述案例中分析的那樣,作者希望尋找伊朗在19和20世紀中地緣因素同社會現實建構的主體間性間的關係,作者無意深挖這種“戰略孤獨”背後更深層的文化意義,因為它們會反映在政策制定者和政治精英的言辭當中,作者的目的是使用地緣政治的建構主義理論來展示孤獨是如何通過強權間的博弈逐漸植根在伊朗這個國家的理念當中的,這種孤獨感經過社會現實建構產生,又因為地緣層面的因素被反覆激發,並最終形成一種主觀層面的經驗和認識。上圖即作者就地緣因素、社會現實建構和主觀體驗總和繪製的表格:

● 來源:作者繪製

作者指出文章提供的案例顯示了社會建構主義理論中伯傑和勒克曼提出的社會文化形成過程中的外化。客觀地理因素和社會現實不斷將伊朗的主體間性塑造為一種廣泛的社會現實和認識方法,隨着時間的推移和上述失敗的不斷重複,伊朗愈發相信他們必須“自力更生”能且只能依賴自己保衞國家主權,地理因素促成社會現實發展進而形成主觀的體驗。外化、客觀化、內化最終形成一個循環,瞭解客觀地理條件可以幫助人們認識和解釋各類社會現象,但地理條件不能被視為一種不可逆轉的命運,其即構成約束也構成機會,將“自力更生”這樣的方法論視做客體化過程中形成的社會認識的體現,將“孤獨感”視為內化過程中的主體間性,這兩者又都同伊朗被作為強權施加的“緩衝區”的地緣因素關聯,這三者構成了一個環狀結構,“自力更生”的社會認識不是打破這種循環的根本解決方法,只會再次重蹈伊朗過去的失敗。

● 來源:作者繪製

作者的結論是:雖然伊朗的孤獨感是一種社會建構產物,其根源並非地緣而是外部現實。雖然伊朗人一直試圖克服這樣的循環,但往往以失敗告終,這種失敗並不是註定的命運,而是因為其仍未走出強權給伊朗施加的“緩衝區”的限制和束縛,因此所有掙脱這種束縛的努力反而使其在主觀層面不斷驗證着孤獨感。伊朗的地理環境不會造成孤獨感,這種感覺是重複的歷史經驗造就的,在國際體系轉型之際,伊朗或許擁有了一個歷史性的機會窗口以掙脱命運的枷鎖,將自身從“緩衝區”的束縛中撤出,作為國際戰略路線的連接點,重新建立同各個大國強權間的平衡關係,將自身帶入一片更加廣闊的國際交往空間當中,克服歷史決定論的陷阱,並消除這種伴隨了伊朗兩個世紀的孤獨感。

原文參考文獻: