大運河上八里橋往事_風聞

中国国家历史-《中国国家历史》官方账号-人民出版社《中国国家历史》连续出版物唯一官方号2022-10-31 15:46

本文系《中國國家歷史·貳拾伍》期原創文章,轉載請後台留言,歡迎轉發到朋友圈!

全文共5025字 | 閲讀需11分鐘

歷史賦予了它們全新的使命,從而昇華為一種精神的火種和民族的象徵。

舉世聞名的京杭大運河,是中國留給世界的奇蹟。最北段通惠河是元代至元二十七年(1290)春由都水監郭守敬主持開鑿的一條人工運河。這條北京地區最重要的人工河道是“上自昌平白浮村引神山泉,西折南轉,過雙塔榆河、一畝、玉泉清水,至西水門入都城,南匯為大都城西北積水潭,東南出大都城東之文明門,延伸至京郊通州高麗莊入白河。總長一百六十四里一百四步”(《元史· 卷六十四· 志第十六· 河渠一》)。河道開通後,南方的物資通過這條生命線不斷輸入北京,為元明清時代京師的發展提供最便捷的物資運輸渠道,也給都城百姓提供了生產、生活的保障。

元明兩代利用北京西北角燕山山脈的泉水,經過玉泉山、長河等導入北京城中,再經由通惠河連接大運河。

中國大運河遺產區界樁

在這條十分重要和著名的漕河上,**永通橋是大運河北京地區段唯一的一座大型石拱橋。**明人顧祖禹《讀史方輿紀要》簡敍其歷史背景與所處的位置:

通惠河,在州城西,即大通河也。自京城東至州城南,會於白河,又南會直沽入海,凡二三百里,俱曰通惠河。元至元十七年,浚通州運河,即此。今城西六里有永通橋,跨通惠河之上,明正統十三年建。

顧祖禹稱永通橋距離城西六里,乃是因永通橋距離通州東門六里,又因永通橋距離通州中心最高點觀音塔八里,所以俗稱八里橋。開鑿後的通惠河,兩岸坡度較大、河水湍急,大大加快了漕船行進的速度,但跨越河上的永通橋,原是一座簡單的木橋,嚴重影響了被明人稱為“陸運京儲之通道”的暢通。

永通橋文保碑

明英宗正統初年(1436),內宮太監李德稟奏明英宗,建議改建高拱石橋,英宗准奏。正統十一年(1446)八月開建,到正統十三年(1448)十二月石橋竣工,英宗賜名“永通橋”。

通惠河上的一座木橋改為石橋的基建工程,竟然“驚動”當朝皇上,先是准奏,後又賜名,其間有非常深刻的歷史背景。靖難之變,燕王以叔父藩王身份起兵,奪去了侄兒建文帝的皇位,明朝皇位帝系由長子朱標一系轉為朱棣一系後,新皇帝朱棣以種種藉口常駐自己的大本營北平,燕王舊地事實上成為整個明廷中樞的駐地,北平因而被稱為“北平行在”。明成祖朱棣大力改建原北平城,陸續建設宮室與壇廟等皇家建築,為正式遷都做準備,直至永樂十九年(1421),他下令遷都北平,也只是政治中心的轉移,並不是定都的標誌,北平仍是大明帝國“行在”,南京才是國都。甚至,明成祖朱棣、明仁宗朱高熾、明宣宗朱瞻基相繼在北京昌平天壽山地區建設陵墓,意在大明天子永駐北平,但是也沒有從法理上宣佈正式建都北平,“北平行在”在法理意義上依舊是臨時國都的性質。

永通橋護欄神獸

正統六年(1441)十一月初一日,英宗御朝親政的當天,才正式頒旨易“北平行在”為北京(順天府),正式定都北京,並把朱元璋所定都城稱為南京(應天府),仍然留有六部等中央機構以及京城全套衙署,這是明代兩都體制的正式形成,明廷從法理上宣佈北京為大明朝的國都。通惠河上的永通橋,既方便了京師文武百官和百姓的出行,是京師地區地標性的建築,也是為配合明廷正式遷都北京的一項政治工程。

正統十三年(1448)永通橋完成後,英宗請大臣李時勉作《敕建永通橋記》:

朝廷遷都北京,建萬世不拔之丕基,而漕運實軍國所資重務也。故興役萬夫,齊奮並手偕作,未及三月,而功已就緒。橋南北五千尺,為水道三券,券與平底石,皆交互通,貫錮以鐵券、水石,護以鐵柱,當其衝橋。東西二百尺,兩傍欄檻,皆以石為之。作二牌樓題曰:“永通橋”,蓋上所賜名也。又立廟祀河神,而以玄帝鎮之經。

永通橋因佔據京師東面水陸路要衝,是為北京地區東面道路咽喉。因其位於距通州城中心最高點觀音塔八里處,俗稱“八里橋”。其長50米,寬16 米,中券高大,高8.5 米,寬6.7 米,漕船等船過券洞時不必低帆,可以順利直行;側孔低小,高3.5 米,闊3.5 米。永通橋遠望之若長虹卧川、月輪墮水。橋東西兩邊建成時有牌樓,附近有河神廟,橋上望柱有獅子雕刻,兩邊駁岸有鎮水獸等雕刻,惟妙惟肖,總體非常壯觀。

永通橋石橋的建成,不僅解決了京師東面的交通問題,順帶整修了兩岸景觀,為都城近郊通惠河增加了一個美麗壯觀的景點“長橋映月”,是為明清兩代的通州八景之一,與北京西南面盧溝橋之景觀“盧溝曉月”相稱。老北京因京東八里橋與京西盧溝橋、京北朝宗橋並立於京畿地區交通要道,有“京師三橋”之説。清代乾隆進士陳昌圖一次泛舟通惠河有詩曰:

春日泛舟通惠河

喚得沙棠穩趁流,綠波瀰瀰接皇州。船如天上坐原好,水似江南漲不收。香稻雲帆輸歷歷,長虹月影浸悠悠。(原注:長橋映月為通州八景之一,蓋指八里橋也)巨川舟楫憑康濟,蓄泄關心記舊遊。

陳昌圖是南方杭州人,但見通惠河“水似江南”,可見當時水量之大。運輸貢糧的糧船通過八里橋,倒映在河水中,隨着運河中波濤悠悠而動。

清代道光進士李煥文也在其《長橋映月》詩中寫道:

湖溯昆明引玉泉,虹橋八里卧晴川。石欄擁似天衢入,畫舫搖從月窟穿。萬斛舟停蘆蕩雪,百商車碾桂輪煙。漁燈蟹火鳴徵鐸,驚起蛟龍夜不眠。

此詩以白描的手法,把通惠河與八里橋作了簡述,河面千帆競發,運糧船隻川流不息,夜間燈火通明,十分震撼,表達了作者對“長橋映月”美景的讚譽之情。

永通橋石獅

作為通州八景之一的永通橋不僅吸引明清朝很多人慕名參觀。還得到周邊國家友人的高度稱讚。清乾隆時,朝鮮使節樸趾源第一次來到北京,見到永通橋後,極其震撼,留下這樣的記載:

行至永通橋,一名八里橋也,長數百丈,廣十餘丈,虹空高十餘丈。左右設欄,欄頭坐數百狻猊,雕刻之工類圓章細鈕。橋下舟楫直達朝陽門外,復以小船開閘理酒,以入太倉雲。自通州至皇城四十里間,鋪石為梁,鐵輪相搏,車聲益壯,令人心神震盪不率。

在朝鮮使節樸趾源關於永通橋的記錄中,永通橋有數百丈,不符合事實,但也足見永通橋強大的視覺衝擊力。

這座明代建成的永通橋,至清乾隆時期風采依舊。橋下千帆競渡,橋上車水馬龍。永通橋建成後,明廷一鼓作氣,把永通橋連接起來的京師朝陽門至通州的原夯土路,鋪設了石板,全面提升北京城到通州的陸路交通線路,卻因而忽視了對通惠河疏浚。在國事蜩螗的明末,通惠河還是擺脱不了逐漸淤塞的命運,運力逐年下降,明初設計時應有的漕運能力,再也沒有發揮出來。

永通橋岸邊鎮水獸

其實,早在明朝永樂年間,通惠河的運力即捉襟見肘,無法滿足北平行在上百萬人的物資供應。永樂二十一年(1423),平江伯陳瑄曾建言:“每歲饋運,若悉輸京倉,陸行往還八十餘里,不免延遲妨誤。計官軍一歲可三運,請以兩運赴京倉,一運貯通州倉為便。”多年以後的成化八年(1472),在確定漕運糧食定額後,又有“正兑入京倉,改兑入通倉”的説法,一部分漕糧安置在通州糧倉,大部分用陸路運輸到京,而永通橋便是其中最重要的陸路通道。儘管當時通惠河淤塞還並不十分嚴重,明人已經認識到通惠河的運力的侷限。這也是正統年間明廷建設永通橋,從而改善京師至通州的陸路交通動力和決心所在。

清朝建立後,順治帝建都北京,通州道路依然是國門咽喉,永通橋及京師與通州道路,仍舊是新朝門面。雍正七年(1729),雍正皇帝令户部籌資修繕永通橋,並重修京師與通州道路。為記載彰揚此事,雍正皇帝親自撰文,在永通橋東立了“御製通州石道碑”。此碑高約5 米,寬1.63 米,碑砆(石座)高約2 米,總高近7 米,蔚為壯觀。正面雕鐫滿漢兩種文字。雍正御製石碑雖已歷經二百多年的風雨侵蝕,但至今螭形花飾、贔鳳雕形,依然完整無損,安靜佇立在永通橋附近,為過往行人訴説着歷歷往事。

御製通州石道碑

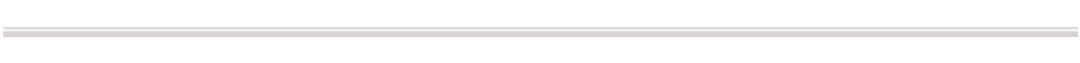

第二次鴉片戰爭期間,英法聯軍突破清軍大沽口防線,準備一舉向北京進發。當時清軍統帥僧格林沁大軍行營設在通州與張家灣之間的郭家墳,其率領的馬步隊1.7 萬人駐紮張家灣至八里橋一線,扼守通向通州及京師的大道,其中張家灣駐馬步隊1000 人,副督統格繃額統帶大隊3000 人駐張家灣東面和南面,準備正面迎擊來犯之敵。在張家灣西南的馬駒橋和馬駒橋東南的採育,分駐馬隊2000 人,以防聯軍從馬頭直接西進,繞道進京。直隸提督成保率4000 人防守通州,禮部尚書瑞麟率京營8000 人、副督統伊勒東阿帶馬步隊4000 人守八里橋,光祿寺卿勝保率京營5000 人駐守定福莊,以備增援。咸豐十年(1860)八月,八里橋這個詞頻頻出現在紫禁城與英法最高國防會議的文件上,成為當時世界新聞的焦點。據清進士唐鑑回憶,僧格林沁因為八里橋高大雄偉,又是京師——通州交通孔道,特意把部分炮台安置在八里橋上。清人唐鑑説,“通州之西,有八里橋。庚申之變,僧邸海口之防,為漢奸所誤,乃致敗衄。退至此橋,據橋為炮台。及戰又敗,遂不支。至今橋東面石欄缺折,乃為炮所傷者,存之亦折檻之意歟”。僧格林沁過度迷戀蒙古、滿洲八旗騎兵的力量。他以設在八里橋簡易炮台為後盾,指揮兩萬多騎兵在廣袤的平原上,向着英法聯軍陣地衝鋒。卻不知英法聯軍的各種火器在開闊的視野下,更能夠發揮現代化武器的威力,而且八里橋上安放的清軍火炮也不是英法聯軍先進滑膛炮的對手,如唐鑑所説,八里橋東面欄杆皆被聯軍精準炮火所損毀。此戰中,在英法聯軍最先進的滑膛炮和線膛步槍的攻擊下,清軍馬隊衝鋒被打得屍橫遍野、血流成河,但這些英勇無畏、不屈不撓的騎兵勇士,他們依舊在前仆後繼地衝鋒着,甚至逼近了敵軍陣地50 餘米的距離。可惜的是,這50 米的距離,成了清軍無法逾越的鴻溝,也成了八里橋抵禦外侮的絕響。英法聯軍在八里橋擊退僧格林沁統率的清軍後,輕而易舉就來到了北京城外,嚇得咸豐皇帝倉皇逃往承德避暑山莊,北京無人防守,隨後英法聯軍以種種藉口,劫掠焚燬圓明園,成為中華民族傷心之最痛處。

光緒六年(1880),名士張佩綸(張愛玲的祖父)路過八里橋,感嘆如此高峨威嚴的八里橋,為何抵擋不住聯軍的攻擊。

初四日(10 月7 日)與蔡輔臣吉士、容舫侄出都,輔臣同載。至八里橋,顧輔臣曰:“此可守也。僧邸何以致敗?”輿者曰:“君不見某公墓樹乎?僧邸將戰,先期命農家皆割新禾,守冢户皆刊林木。於是,十里之內一無障蔽,意欲便騎兵馳逐,反為英人所乘,遂致敗績。”今他冢均植新樹,惟某公墓樹皆截頂,望之慘然。

1860 年12 月22 日《倫敦新聞畫報》刊登的八里橋之戰版畫

同行蔡輔臣告訴他,僧格林沁為了馬隊的衝鋒,把八里橋附近的莊稼、墳樹等遮蔽物都砍掉了,雖然方便了清軍馬隊的衝鋒,但是為英法聯軍提供了廣闊的視野,使之瞄準射擊更有準確性,可見僧格林沁對於現代化戰爭的一知半解。張佩綸與同行的朋友雖然批判僧格林沁統軍的失誤,但是他們在談話中還是沒有涉及戰爭勝負之深層次原因,那就是東西方政治、文化、科技制度已經有了根本性的不同,英法聯軍背後科技、軍事人才培養、後勤等都非常現代化,甚至這次英法聯軍設置了專門前線醫療救護隊,是為現代戰地醫院的先驅,這是用長矛大刀衝鋒的清軍不能比的。八里橋的清軍,無法抵禦英法聯軍進軍北京的步伐,終至慘敗於橋下。但是,八里橋阻擊戰不失為清軍騎兵最後的倔強,是面對外國侵略最後的堅強。

結語

明朝定都北京,永通橋(八里橋)應運而生。它高大、雄偉、壯麗,坐落於明清兩代都城北京“東門孔道”之上,是兩個王朝的門面,震撼了明清兩代文士與朝鮮等國使節,也成為兩代文士重要的遊玩和吟詠的取景地。

永通橋側影

也正是因為其扼住交通要道,處於咽喉地位,近代以來,來自海上的侵略者無一不通過此橋進入北京,因而永通橋(八里橋)一次又一次成為抵禦外侮的前線。戰爭炮火給它留下深深的傷痕的同時,也輝映着中國人民不屈不撓抗擊外敵入侵的精神。一直以來,這座橋與盧溝橋一樣,佇立在北京的周圍,拱衞着京師的安全,它們的命運與古老的北京城休慼相關。不經意之間,卻在近代的大變局中,歷史賦予了它們全新的使命,從而昇華為一種精神的火種和民族的象徵。從它們滄桑的容顏中,我們讀到了中華民族的精神,品味着中華民族的韌性……