違法制藥,卻沒人希望他坐牢_風聞

ins生活-ins生活官方账号-生活的理想,就是理想的生活2022-11-08 07:58

作者 | 巖蕊

來源 | ins生活原創

對於普通小孩來説,2歲正是身心成長的重要階段,走路逐漸穩健,可以做上跳、拍手、下蹲等動作。

但對於徐灝洋的2歲而言,**他的生理功能卻是隨着成長而不斷退化的。**他的四肢纖細無力,大部分時間都只能躺在牀上,只有手和腳趾能相對靈活一點。

本該3個月就會的吃手、翻身等簡單的動作,他都不會。晚上睡覺時,需要母親李萍每2小時翻一次身。

他的脖子也是軟的,需要人一直給他託着,否則腦袋只能往後耷拉,而他能看到的世界也只有眼珠所轉動的區域。

他出生於2019年6月,但2020年3月之後的每一天,都有可能是他的生命的終點。因為,灝洋在9個月時,被確診患上了Menkes綜合症(以下簡稱Menkes)。

這是一種發病率約在十萬分之一的罕見病,每10萬至25萬名新生兒中有1人,通常發病於嬰兒期。他們由於無法吸收銅離子,嚴重影響發育。

這種病目前沒有特效藥,也無法治癒,只能通過化合物組胺酸銅緩解,但這也只是在一定程度上延緩病情的發展而已。

如果沒有奇蹟出現,Menkes患兒在3歲前的死亡率幾乎百分之百。

但信念創造奇蹟。

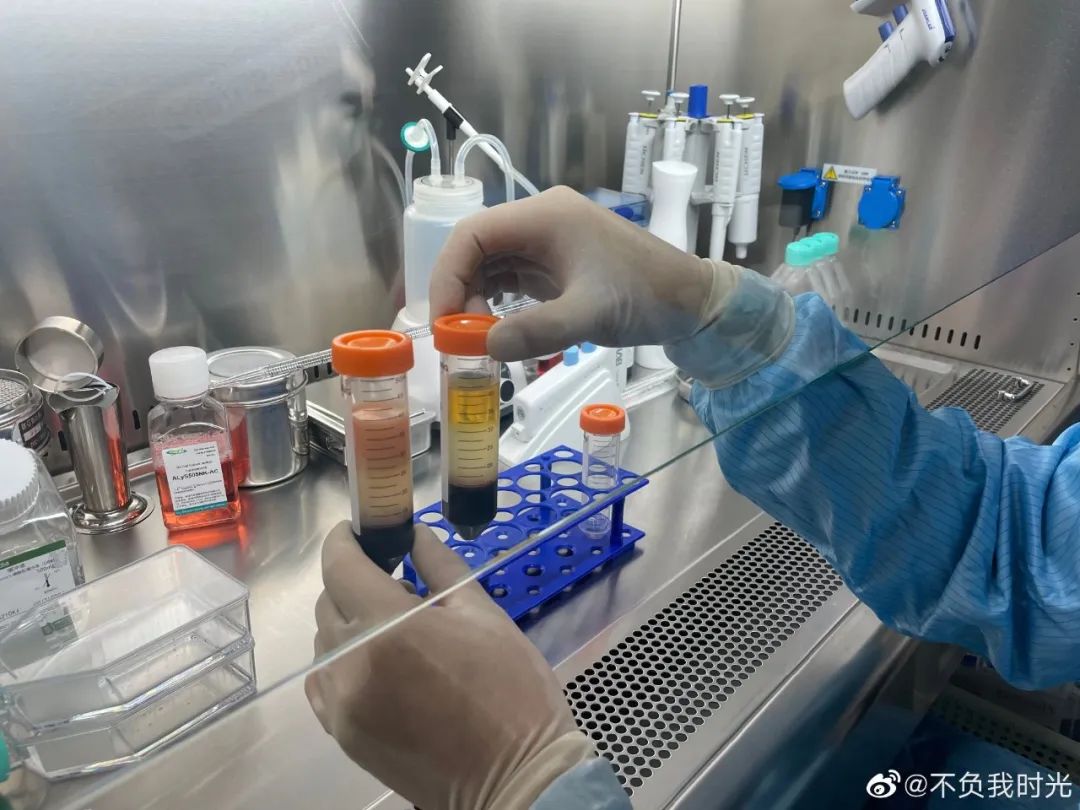

圖中穿着白大褂的這個人叫徐偉,他不是科研人員,而是一位沒有醫學專業背景,只有高中學歷的普通父親。他為了救治無藥可醫的兒子,在家裏的露台搭建起了一個實驗室自制藥物。

徐偉在和兒子3歲的倒計時賽跑,他遊走在法律和道德邊界,一次又一次地冒險,挑戰科學,從0~1延續孩子生命的長度。

事情被報道後,很多人稱他為「藥神」。

但他卻説,「我不是所謂的藥神,我只是一個父親」。

自制藥

灝洋是雲南發現的首例患者。

起初徐偉還抱着一些希望,嘗試所有能查到的「偏方」,也跑遍了各一線城市有名的醫院,但都無果。

2020年5月,徐偉帶着灝洋從昆明轉入北京治療,醫生建議採用**「雞尾酒療法」**,也就是利用不同的藥物協同治療。但治療兩週後,灝洋的身體狀況沒有緩解,反而隨着時間的推移逐漸惡化。

當時他已經知道組胺酸銅全世界都沒有上市,但在前期的研究下,台灣一家醫院以院內自制的形式製備出來給病人使用。也提供給外地患者,但無法郵寄,只能去醫院自取。

2020年正是新冠疫情最嚴重的時候,獲取藥物的渠道也因此被切斷。

這時一個患兒家長,給了他2瓶已經過期的藍色藥劑。沒有其他選擇的徐偉,只好相信。他們抱着一絲希望,低劑量地給灝洋注射,用完後身體指標確實也上升了0.1左右。

但兩劑藥兩三週就用完了,灝洋將繼續面臨無藥可用的現實問題。

沒有藥,難道就這樣什麼都不做等着灝洋離開嗎?

時間在一分一秒流逝,「3歲」對徐偉來説就像是一個定時炸彈,他沒有時間再等了。

既然買不到藥,徐偉就想着給自己的公司增加醫藥相關的營業範圍,以合作商名義找藥廠合作。但藥廠第一階段的報價是80萬,藥物最快上市要兩三年左右,整個下來要耗費上千萬。

漫長的流程和高昂的費用堵住了這條路。

徐偉意識到,組胺酸銅難以獲得,或許他不得不依靠自己。

他開始在網上大量蒐集有關組胺酸銅的論文,而這些晦澀難懂的外文文獻對沒有醫學背景,只有高中學歷的徐偉來説,難度可想而知。

徐偉從最簡單的化學元素符號氫H、氦He、鋰Li、鈹Be、硼B學起,到相關的化學式、專有名詞,他都先用翻譯軟件翻譯,然後中英對照去查化學式、CAS號(化學物質數字識別號)等進行交叉驗證。

徐偉的所有時間都被「組胺酸銅」所佔據,從白天到深夜,不是在翻閲論文,就是在向專家學者討教知識,甚至開車時聽的音頻都是關於專業的內容。

這個過程是痛苦的,但好在有了成果。

他把「驗證」過的資料準備好,找到了上海一家實驗室,外包配製。沒幾天,組胺酸銅就配製出來了,灝洋也用上了藥。

但一個很現實的問題又擺在了眼前,組胺酸銅的保質期只有56天,徐偉需要每隔一個多月就要去趟上海實驗室。而租用實驗室配製組胺酸銅的一次費用就需要2萬多,長期下去,這個方法也難以為繼。

徐偉想,如果自建實驗室製作,整個成本則會大大降低。

這個想法很快落到了實處,他需要與時間賽跑,畢竟對他來説這是一場性命攸關的冒險之旅。

徐偉很快將家裏二樓露台打造成了實驗室。10平米大的空間,擺滿了實驗器材,顯微鏡、超淨工作台、分析天平、磁力攪拌儀、儲存藥物的低温運輸箱、凍幹旋轉儀……

他的電腦裏專門建立了一個以「徐灝洋」命名的文件夾,裏面收集了各種關於Menkes病的資料,平時不允許別人亂動。

在成為一個「製藥者」前,徐偉是一個不算很成功的生意人。他高中沒讀完就輟學了,跟着父母在雲南和廣州之間跑車,後來父母讓他負責兩輛車,但他不認為這是個有前景的職業,沒做多久就放棄了。後來他又賣插線板、開米線店、早點店、小龍蝦店,因為運營不善,這些店都沒幾個月就倒閉了。

他的創業算不上成功,但他並沒有向失敗妥協,而是一次次站起來重新迎接新的困難和痛苦。

妻子李萍記得孩子診斷結果出來,被醫生告知「無藥可醫」時,回到家裏徐偉一直在唸叨一句話:「我就不信了,老天能把我逼上絕路。」

孤勇

徐偉無疑選擇了一條少有人走的路,這一路上除了孤獨就是別人的不理解。

他提出自制藥時,父母都極力反對,賭他肯定做不出來。至於孩子,能過一天算一天。還有很多患兒的家長,也在不斷勸他放棄,讓孩子快樂地度過最後的日子。

徐偉並沒有嘗試説服他們。「是非審之於己,得失安之於數,譭譽聽之於人,做好自己就行了」,這是徐偉的人生信條。

他的計劃無人響應,只好單槍匹馬。徐偉啃完理論方面的論文,又接着在慕課學習平台,報名學習了實驗方法。

藥品的取用、消毒稱量、測PH值、分離提純……

沒多久,他就掌握了組胺酸銅的配製方法,但實踐起來卻是另一回事兒。

這過程中對他來説最難的是細節,不僅要確保環境和試劑的無菌性,還要掌握好配製比。比如要稱0.1345克的氯化銅,也就是萬分之一,不能有絲毫誤差,隨便抖一點可能就超了。

某種程度上來説,確保環境和試劑的無菌性就更難了。

在一般環境的空氣中,由於存在許多塵埃和雜菌,很易造成污染。所以在實驗前,要先控制室內空氣中的塵埃、含菌濃度、温濕度與壓力等,最終達到沒有一粒灰塵的程度。

解決一個個問題的過程就像是翻越一座座山,從最初學習理論知識、搭建實驗室、一次又一次的實驗,最終制成組胺酸銅,他只用了接近兩個月的時間。

「沒什麼訣竅和捷徑,都是一點一滴去做的,主要我有動力,兒子是我的動力來源。」

這世上最可怕的,就是對未知的恐懼。

組胺酸銅算是配製出來了,但能不能給孩子用,沒人知道。

他們也怕,怕因為自己的「偏執」,失去了這個孱弱而又鮮活的生命。

在給孩子注射前,徐偉和妻子李萍先是在兔子身上做嘗試。

第一次是注射在剛出生的小兔子身上,但第二天,試藥的兔子就死了。兩人又買了三隻大兔子,分劑量注射組胺酸銅,到第七天時,兔子死了兩隻。

大兔子死後,徐偉提出在李萍身上試藥,理由是**「如果我死了,就沒人救兒子了」。**

二人因此產生了爭執,覺得彼此間都變成了陌生人,自私又自負。

爭執的結果是,徐偉提出自己先試藥,用藥後他沒覺得自己不舒服。

第二天,李萍就答應了試藥。她和徐偉不斷變換每次扎針和推針的速度,看哪種方式能減少疼痛。

在給自己注射三天沒什麼反應後,就直接給孩子用了。當組胺酸銅溶液進入孩子體內時,他們能做的就是守在孩子身邊,看用藥後孩子是否哼唧,這是他不舒服的表現。

很多人會考慮自制藥的安全性問題,徐偉打了個很妙的比方,「做組氨酸銅就像煮麪條,煮100碗麪不好控制質量和味道,但如果只煮一碗總能做好。我只做給我兒子用,我自己承擔風險。」

當有人問他,注射時一刻都沒有猶豫過嗎?

他説:「**沒有,為什麼要猶豫呢?**都試過那麼多,驗證過那麼多,除非這一切都是假的,論文是假的,化學式是假的,科學是假的。」

徐偉身上有一種,跟命運做抗爭的果決和篤定。

希望

組胺酸銅只有緩解作用,徐偉又開始學着培養幹細胞,想以此來彌補孩子的發育障礙,而他最期望的還是基因治療。

在採訪視頻中,徐偉嘴裏不斷蹦出一些我們不熟悉的專有名詞,ATP7A截短、293T細胞、質粒、GFP熒光蛋白……

他也害怕自學的過程中,哪一步不小心走錯了會造成風險,所以他會更認真地去查論文,紮實全面地學習基礎知識,用科學和數據的方法,把風險降到最低。

徐偉的事件被報道後,受到了千千萬萬人的關注,好消息也隨之不斷湧來:

開始幹細胞培養、幹細胞爬出、新構建的質粒終於表達、基因公司願意幫助、細胞公司願意提供檢測、基因藥物也終於找到了實驗猴可以進一步毒理實驗……

最終,他們完成了全球第一例對Menkes患者使用基因藥物的臨牀試驗。

這一切都發生得太快了,徐偉已經盡了最大的努力,接下來就是等待藥物在孩子身上產生效果。

這個漫長的實驗路程對別人來説可能是風險,但對徐偉和孩子來説是希望。

他不想讓自己的孩子體會自己曾經體會過的孤獨和被人放棄。

2000年左右,他的爸媽從水電企業下崗後,在雲南和廣州之間跑運輸,徐偉大多時間和爺爺奶奶生活在一起。有一次假期,他跟父母一起去送貨,為躲避後面一輛加速超車的車,媽媽急打方向盤導致翻車。爸媽都沒事,但徐偉被壓在車下,身體多處骨折,肌肉損傷嚴重,卧牀休息一年多才恢復。

那一年多里,徐偉生活在巨大的恐慌中,因為醫生説可能會留下後遺症,他怕自己從此不能正常走路了。可父母因為忙於生意,沒有給他太多關心,他覺得自己被放棄了,很孤獨,也不知道能找誰傾訴,於是變得自卑,沒多久就輟學離開了學校。

「當時感覺所有的人都認為你是一個廢人,以後不會有什麼出息。」

徐偉不希望自己的孩子有這種被拋棄的感覺,「我不知道他有沒有感覺,但如果他有靈魂,他至少會覺得,這世界上有一個人永遠都不會放棄他」****。

代價

徐偉的冒險算是成功了。

前段時間,徐偉發微博説,孩子終於完成了基因治療,並且看到了改善。

3年來看着他一天天退步,今天終於看到他進步了。

對徐偉來説,只要孩子多活一天,付出的一切都是值得的。

為了給孩子看病,徐偉的網店基本上廢了。

而自制藥購買的設備、原料、改造實驗室等,大概已經用了30~40萬。

這件事報道前,徐偉就已經欠着兩三萬了,比較着急的話就刷信用卡,後來他又賣了車,實在撐不住了就打算賣房,他想要的只是讓孩子活着。

有記者問過徐偉,「你不怕最終的結果是人財兩空嗎?」

但徐偉認為人首先要對生命負責,才是對經濟負責任。如果沒有了生命,那一切都沒有什麼意義了。

「哪怕最後人財兩空,至少我盡力了,我無愧於心。」

無愧於心,是徐偉絕對不能放棄的底線。

但與他態度截然相反的是病友羣,大多數患兒家長處於温水煮青蛙的狀態。有的孩子因為用不上藥,身體狀況不斷惡化。

之前一個孩子去世時,徐偉在微博裏寫道:

「痛煞我心,無言以表,剛得知我們羣裏的一位Menkes患者寶寶走了……………為什麼我們要那麼拼命,不顧自身的尋求治療方式,就是為了給孩子一點希望。」

現階段,對於Menkes患兒長遠的主要需求就是經濟。在病友羣裏,徐偉瞭解到,很多家庭連一個月500的生活費都拿不出來。

有病友知道他成功自制了組胺酸銅,就想問能不能給他們一些。徐偉也想,但沒辦法給,因為法律不允許。

他只能對自己的孩子負責,如果其他孩子出了什麼問題,他承擔不了這個責任。

關於自制藥的法律風險,徐偉也有去諮詢過。律師説,「如果孩子要去告他,肯定算違法。」

**徐偉甚至會希望孩子將來有能力告他私自用藥,**如果他真的能好好長大,擁有一個正常人的智力水平。

生命的意義

徐偉一次又一次地扼住命運的喉嚨,從最初的一個個單詞翻譯,到最後的基因治療,他看似完成了初步的勝利。

但這不是結束,而是一個新困難的開始。

基因治療只能為孩子爭取有限的時間,但腦損傷是不可逆的,徐灝洋錯失了黃金發育期,這些問題又該如何補救,如何讓他接近正常人……這都是徐偉需要面對的人生課題。

基因治療前,他與基因公司和醫院簽訂了協議,願意接受孩子在基因治療中的一切風險。他清楚地明白這是一個高風險的選擇,如果治療失敗,他將從此消失在人羣中,去世界的某一個角落流浪。

作為一個僅有高中學歷的父親,他付出了能付出的一切。

他接受所有人冰冷的質疑,併為此搭上了所有的精力和錢財。

他在無數個電話中尋求着可能的機會,從白天到黑夜和研究人員一起泡在實驗室裏。

失敗,重來,再失敗,再重來….直到看到希望的光亮。

他對孩子生命的渴望,給孩子的父愛,以及在這一路上的勇往直前,都讓我們深受感動。

而作為一個罕見病的極端案例,他開闢了一條從來都沒有過的**「自救之路」。**

並不惜冒着輿論的風險,公開自己的故事,讓更多罕見病患者看見希望。

他想借助這個極端案例,讓公眾看到罕見病家庭的絕望和無奈****——

他們需要社會的關注和幫助。

徐偉這一路上經歷了無數難熬的時光,但他從未後悔過。

哪怕治不好,今天的一切也賦予了灝洋的生命以意義。

到今年6月份,就是灝洋出生的第三年了。

如果徐偉沒有努力探尋出一條「自救路」,灝洋可能只能活到3歲。從3歲後的每一天,都算是他們拼命爭取來的。

灝洋好像也能感受到爸爸對他的拼命保護,別人抱着時,他就會哭鬧,只有徐偉抱着,他才安靜地躺在懷裏,還時不時衝他笑。

徐偉一有空也喜歡守在孩子身邊,一邊逗他笑,一邊用手託着他的脖子,扶着他坐在牀上,拉着他的手説:

自己坐好,起來跑,站起來……

這可能是徐偉最期待的一件事了——

想讓孩子快點好,最好明天就好了。

希望這個世界真的會有奇蹟發生,灝洋能一天天好起來,

也希望能把徐偉的這份温暖傳遞下去,讓更多深陷罕見病的家庭看見希望的光!