中國人不愛“卡哇伊”了?_風聞

印客美学-印客美学官方账号-艺术科普向平台。2022-11-14 13:13

前段時間,“三麗鷗展覽:日本卡哇伊文化 60 年”京都站正式開展。

然而,幾千公里之外,杭州的Hello Kitty異常冷清。

在表情包屆叱吒風雲的美樂蒂與庫洛米成了無人知曉的糊咖。

從Hello Kitty到玲娜貝兒,日式卡哇伊為何不吃香了?

頂流“卡哇伊”被嫌棄了?

要説現在最當紅的可愛代表,非迪士尼莫屬。

米奇、米妮、唐老鴨、黛西是天王天后,達菲和他的朋友們則是“流量明星”。

推出星黛露之後,上海迪士尼説,如果把2018年至今銷售出的星黛露主題商品疊加起來,總高度相當於119座珠穆朗瑪峯。

還有川沙頂流玲娜貝兒。

推出之後的一個月內,32次登上熱搜,小紅書上的筆記超過600萬。抖音的#玲娜貝兒#話題播放量比#星黛露#多7.2億。

除了這種夢幻樂園,很多品牌在開發IP形象時,也都採取了可愛營銷。

像同道大叔的十二星座漫畫形象,讓自己的品牌更加深入人心。

這種可愛打法最初是從日本產生的。

日本對它的形容是“卡哇伊”,翻譯成中文就是可愛。

以前,“卡哇伊”可是個流行詞彙,不管是動漫還是現實,只要讓人感到可愛的,我們都會叫它“卡哇伊”,甚至很多店鋪都會直接打出這個字樣。

但是現在,我們已經很少提及這個字眼了。

而且,從形象本身來説,現在中國流行的可愛也已經脱離了“卡哇伊”的範疇。

“卡哇伊”一開始叫“顔映し”,是不敢正視面孔的意思。

主要用於小物品或者受到保護的人,尤其是少女。

圓臉,大眼睛,染成金黃色或亮粉色的頭髮上點綴着各種造型的條形髮夾,看起來活潑開朗。

而在中國流行的這些可愛IP,不僅種類非常繁多,形象也不再是大腦袋大眼睛,有的看起來還賤兮兮的,和“卡哇伊”的定義完全不沾邊。

“卡哇伊”在中國不流行了?

從玲娜貝兒到冰墩墩,再到泡泡瑪特,不會説話又沒有故事內容的形象總是成為市場“尖貨”。

但是,對這類可愛的形象,我們不會再稱它為“卡哇伊”。

為什麼我們不再提“卡哇伊”了呢?

這和“卡哇伊”本身的含義有關。

雖然“卡哇伊”譯為可愛,但它其實包含了一點性感成分。

卡哇伊本質是可愛文化與少女文化的融合,特指的是稚嫩不成熟的少女。

將熟未熟,就類似於洛麗塔,是和服層層包裹之下的性感。

當這一文化逐漸成熟,尤其是和少女漫畫結合之後,“卡哇伊”就成了可愛的性感少女。

代表性的就是《美少女戰士》,大腦袋、大眼睛、大胸、長腿、短裙的少女形象成為一種固定的套路。

於女性而言,這可以理解為一種時尚的心理訴求;而對於男性來講,既是對生活缺失的精神彌補,又是內心慾望的藝術展示。

所以,這種形象常常和色情掛鈎。

比如2ch 主辦的“最萌大賽”,歷年來選出的“萌主”幾乎都是性感的少女。

還有cosplay展,經常打擦邊球。

日本由於御宅文化發達,這種形象受到了很大歡迎,但是中國的ACG土壤並沒有這麼成熟,對這類形象很多時候我們是避而不談的。

而且,卡哇伊之後又拓展了非人的卡通形象,這就讓國人的認知更加模糊。

典型如Hello Kitty。

Hello Kitty一開始是定位給小女孩的。

但是,在狂買的熱潮下,三麗鷗意識到卡哇伊商品可以賣給更多年齡段的人。

於是,他們開發了一些面向成人和男性的形象。

但這兩個羣體差別太大了,國人又是一向重視兒童教育,看到一些不合適的形象當然自動屏蔽。

卡哇伊的市場也就舉步維艱,影響力和國民度逐漸消耗。

況且,作為一種舶來品,也缺乏在中國長久生存的土壤。

一方面,作為音譯詞彙,它存在一定的理解門檻。

對不關注日本文化的人而言,不一定能捕捉到它的意思。

另一方面,作為單一的視覺形象,本身的生命力就很有限。

卡哇伊在日本之所以能長久發展的原因,便是它已經成為一種文化概念,而不再是視覺特徵。

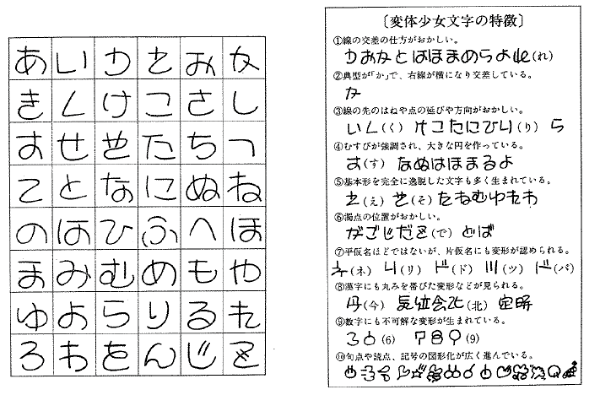

在幾位插畫師的影響下,70年代,被卡哇伊環繞的日本女孩開發出了一種“卡哇伊文”。

這種字體通常用新款的極細自動鉛筆寫成,看起來圓滾滾,還會夾雜英文和愛心表情符號。

用這種字體寫試卷,老師會拒絕打分。可學校越禁止,這種行文方式越流行。

這種文字在女生中最火,表達的是一種反叛。

高中女孩想要延長自己少女身份,不想在畢業後按照社會規則束縛,成為妻子或母親。

但是在中國,卡哇伊的含義就只是可愛,而可愛代表的是美好,缺少文化內涵的形象註定只會在潮流中消失。

我們不需要可愛了?

卡哇伊代表的是可愛文化,但是我們現在卻越來越少提及。

難道可愛不再被需要了?

其實,可愛仍然需要,只是它換了一個形象。

“萌”。

比起卡哇伊,我們更喜歡直接稱“萌”。

因為它比卡哇伊更進一步。

卡哇伊需要一種整體的感覺,而“萌”僅需提供局部。

這就比較貼合大眾對“小”的審美偏好。

尤其是小動物,在“萌”之前,可愛從來沒有以這麼多非人的形象出現。

因為弱小的東西能激發保護欲,顯示出自己的強大,獲得一種強者的自我認定。

相比於可愛,我們更喜歡幼態的東西。

因為它能直接帶來心理慰藉。

日本就有強烈的“迷幼”文化。

日本自戰後飛速發展,雖然帶來了民族自豪感,但也讓“強者文化”成為每個人頭上的達摩克里斯之劍。

這種社會狀態就像《大逃殺》。

越是人人都要爭當強者的社會,失敗者就會越多,沒幾個人能在“大逃殺”中倖存。

外在的強悍與內在的焦慮形成鮮明對比。

幼態的出現就滿足了人們的心理需求,越是像嬰兒越能舒緩現實壓力。

而且,成年人也是喜歡懷舊的,局部的“萌”更能戳中人心。

懷舊的發生建立在落差感之下。

通過回憶和想象維持心靈的平衡,與現實世界達成和解。

但時間逝去無法挽回,只能將時間物質化進行緬懷,於是就有了一系列可愛的玩偶、迷你模型。

因為這些相當於孩童,再現了成年人喪失的時光,喚起失去時間中的幸福感。

而且,現在也處於一種“後兒童時代”,許多人生理上早熟,但心理上滯後。

就像兒童一樣,離開母親之後,他們會尋找一個母親的替代物,比如毛絨玩具。

成年人在生活壓力大的時候會再次出現這種客體依賴,這種幼態恰好符合要求。

而且,“萌”這個字在中國早已有之,我們能更方便地進行改造。

只要能夠體現主體的某些情緒,我們都可以稱之為“萌”。

它的輻射面很廣,萬事萬物皆可“萌萌噠”。

像是奈良美智的大頭人偶,雖然看上去並不開心,但我們稱之為“噁心萌”。

酷、怪異、恐怖,甚至是類似吳宇森的暴力美學,經過進一步處理,都可以通過“萌”的方式來展示。

當這種審美文化出現之後,我們就創造了更多的“萌產品”,形成自己的“萌經濟”。

不過,不管使用的是哪種詞彙,核心其實都差不多。

那就是可愛。

從上世紀四五十年代的日本逐漸蔓延到全球,男女老少無一倖免。

因為它是現實的出口。

就像那隻沒畫出嘴巴的Hello Kitty,你希望它是什麼樣,它就是什麼樣。