趙已然生前唯一紀錄片,拍出了老大最後那幾年時光_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2022-11-15 08:59

來源 | 搖滾客

我是不是你最疼愛的人音樂:趙已然 - 活在1988

今日BGM,《我是不是你最疼愛的人》,趙已然

大家好,我是馬拉松。

上週偶然看見有關已故民謠歌手趙已然的一部紀錄片,《告別1988》。

想找來看,卻發現習慣了扒片的我在全網(你能想到的一切方法)都找不到資源,最後只好在朋友圈求助。

音樂人朋友老柯先生髮來一個聯繫方式,説這位韓老師可能有觀影渠道。

在音樂人韓文超先生的幫助下,這才獲得王勝華導演的聯繫方式。

輾轉聯繫上王勝華導演之後終於拿到影片《告別1988》的放映資源,並獲得授權為影片撰寫文稿。

這是趙老大生前唯一一部紀錄片,記錄着2017年~2020年趙老大最終病故前生活的點點滴滴。

影片上映於2021年,他去世的年份。

人們似乎已把他忘記,豆瓣上沒有評分,甚至沒有一篇影評。

“趙老大”、“西北鼓王”的江湖名聲似乎已不再如雷貫耳。

再回首恍然如夢,就讓我為《告別1988》撰寫第一篇影評。

103分鐘的影片,暴露着生命燃燒殆盡時的西北鼓王**,格外脆弱又格外堅毅的一生。**

我們藉此得以窺見舞台之下的趙老大,他的病痛、他的堅守、他的遺憾。

我這才明白他那命若琴絃般的歌聲從何而來:

得失與愛恨的狂風在他雜草叢生的身軀中颳了一生,未曾停歇。

以下內容包含劇透。

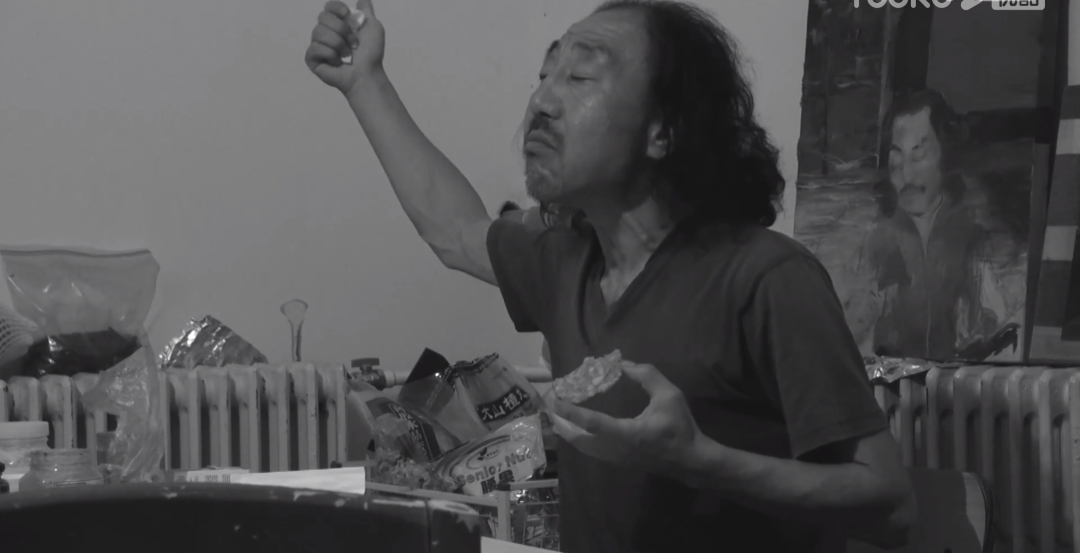

《告別1988》將趙老大的脆弱掰開來揉碎了,攤在觀眾面前。

晚年的他過得格外艱辛,被病痛折磨,在京郊農村離羣索居,甚少見人。

影片一開頭便是他去看病的場景。

2006年他患上哮喘,拒絕治療,抽煙依舊,落下病根。

十年後,2016年,家中搬進了製氧機。

身體虛弱到需要戴着兩個口罩就醫。

當年10月搬家之後,他又進入了常年累月的失眠。

他每晚看星星,看到半夜三更才睡去。

據他所説,失眠的原因是**“屋子裏有風”。**

他又買來空氣淨化器,“好把屋子裏的風吃掉”。

皮膚已經荒涼到不分寒暑、不知冷熱,需要靠温度計來穿衣,卻無時無刻不被屋子裏的風侵擾。

他説:

“現在一縷風就傷着我了。”

聽他喋喋不休地嘮叨了十分鐘,醫生小心地發問:

“平時腦子管不住自己不停琢磨事嗎?”

他卻回答到:

“我一生都在思考問題。”

相較於常人他早已走得太深,瘋魔與成佛之間僅一線之隔。

他想讓醫生救他,醫生卻看出了他的病根在於心神,他幫不了。

聊到後來,他只能問醫生要來一根煙抽。

鏡頭切換到家中,張淺潛更直白地點出了他的病因:

“你的性格里老是有一種自暴自棄的東西。”

接着拿起琴唱起《張三的歌》:

我們要飛到那遙遠地方,看一看這世界並非那麼淒涼…

趙已然聽着聽着笑了,張淺潛比醫生更懂他的病。

要給靈魂中“自暴自棄”的病症下一個定義的話,名字應該叫**“21世紀不適症”。**

**他拒絕商業社會,拒絕信息時代,**拒絕農藥化肥,把自己綁在板凳上,留在了20世紀。

他勉強能在21世紀一天做三頓飯,養幾條土狗,種一些菜,窗前打一些鼓,寫極少的信。

他説不遺憾,因為遺憾沒勁。

他用老朋友謝天笑的話説就是,也只能這樣了。

只能這樣繼續肆無忌憚地活着。

趙老大清楚自己與21世紀格格不入的原因:

他把搖滾樂當成信仰,一種“特別重要的革命工作”,而不是變大明星,賺臭錢。

他説60年代的生人總有這樣社會主義般的信仰,不計代價追求自由、公正、直言。

別人是賣藝不賣身,而他是賣身不賣藝。

評價張淺潛的攝影技術時,他這樣説道:

“你攝影真不行,就像我寫歌不行一樣。”

他常常覺得自己距離這份偉大的事業十分遙遠,不夠純粹。

關於不接演出的原因,他給出了這樣的回答:

“因為演多了就完了,演多了(乾淨)這個東西就沒了,我自己爛掉了我都不知道,所以我為了保護自己,保護這點東西,保證這些東西的乾淨,不願意讓它直接爛成個普普通通的翻唱。”

一心想做出乾淨的東西,能讓人一邊開車一邊聽,一邊做飯一邊聽。

當他將音樂與自由奉為真理的時候,全然沒有顧及一生將會怎樣艱險。

影片中,他講起上世紀走穴的往事:

1985年從陝西師範大學化學系畢業,他被分配進入一家化肥廠的教育科工作,很快就辭掉鐵飯碗,跑去搞音樂,從此開始了一生的流浪。

在銀川,他被當時最有名黑社會王小二直接從舞台上綁走,綁回家聽他唱歌,給他錢,給他美女,當藝術家養着。

他不從,説“還是想鬧樂隊”。

王小二最後只好拿軍用飛機,宰了兩隻肥羊一併送走。

在烏魯木齊,他被一位包工頭搶劫,搶他的錢,他給;搶他的琴,他説給不了。給不了就讓他唱。

為了活命,他賣命地唱,結果給這位包工頭唱羞了,歸還錢包,帶回家住下,拿出手抓飯、喝不盡的酒招待,每天帶兩三個小兄弟回家接着聽他唱。

在閩南安溪,他靠走穴賺了一百多萬,全被他隨掙隨花了,回到北京還是一貧如洗。

他在日記中這樣寫道:

“要讓那些善良的人知道,有那樣一種充滿苦難也充滿燦爛陽光的聲音。

那個聲音必須是真實的、善良的、美好的。如果有一天我終於要以賣唱為生,那麼,這兩句話應該是座右銘。”

2002年,趙已然發行了一生中唯一一張專輯《活在1988》,還是現場錄音製成一張小樣。

CD錄得粗糙,原本想取名為《反面教材》,後來聽到張瑋瑋的評價,才改為《活在1988》。

張瑋瑋説:那是我們的大哥,那個人,就沒活過1988年!

他一聽覺得的確是這麼回事,這麼多年了,自己真的沒活過那一年。

他不會坐公交車,看不懂洗衣機、冰箱和電腦的説明書。

多年不接商演,他常常自己坐着就開始手舞足蹈歌唱,腦子裏裝了一個樂隊:

這裏進鼓,那裏有一個長號,兩個小號,這裏是一段和聲,那裏是吉他solo…

他給這張專輯寫了這樣一段自白:

“我本該是一名化學教師,陰差陽錯,不幸做了鼓手。十多年來,不求上進,碌碌無為,混跡於狹小的地下音樂王國…….後來,我慢慢變成了一個人。只有一雙拖鞋、一隻牙刷,住在了農村,且越搬越遠。再後來,我笑得有些難看了,因為我越來越沒錢。以至於常常被迫求告家人,艱難度日。

有一天,我終於發現,磕不動了,再也垮不下去了。我頭天讓酒喝醉,吐了;第二天一早,酒還沒醒,咣嘰,又讓茶給喝吐了。那一天,我發現,我的臉特別難看,太難看了。我終於知道,我太不漂亮了。我一生熱愛漂亮女人,痴情於不敢面對、不敢褻瀆的漂亮女人,然而我自己卻從沒漂亮過,從沒漂亮過一次。我也知道了,在我所追求的自由中,我沒有自由過一次。”

他不曾自由的全部原因,是當許巍唱着光明,朴樹治好抑鬱症,中國搖滾從地下走入地上之時,唯獨他停在了1988。

別人都去了2000年。

這段話幾乎是他一生的獨白。

孤獨,破碎,卻無比驕傲。

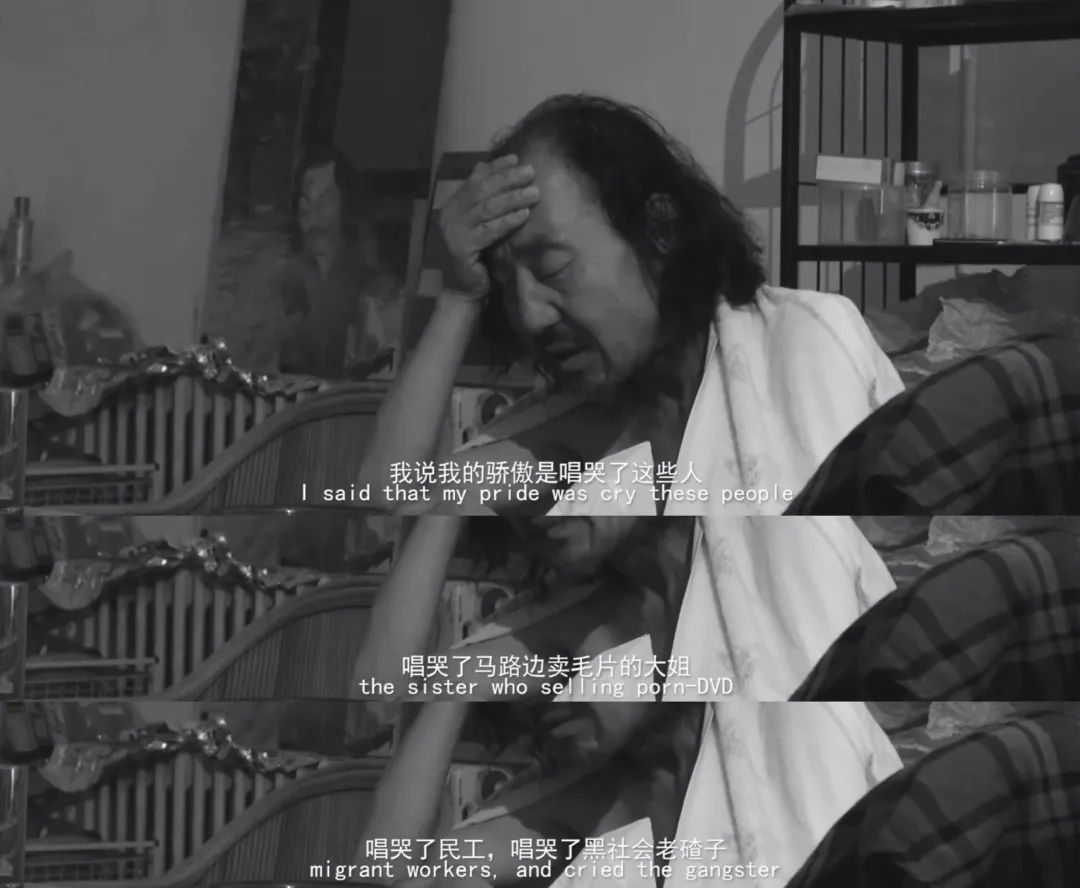

他説:

“我的驕傲是唱哭了這些人——唱哭了馬路邊賣毛片的大姐,唱哭了民工,唱哭了黑社會老碴子。”

當所有人都在往上爬,只有他活在了1988。

但我想,不是時代拋棄了他,而是他拋棄了時代。

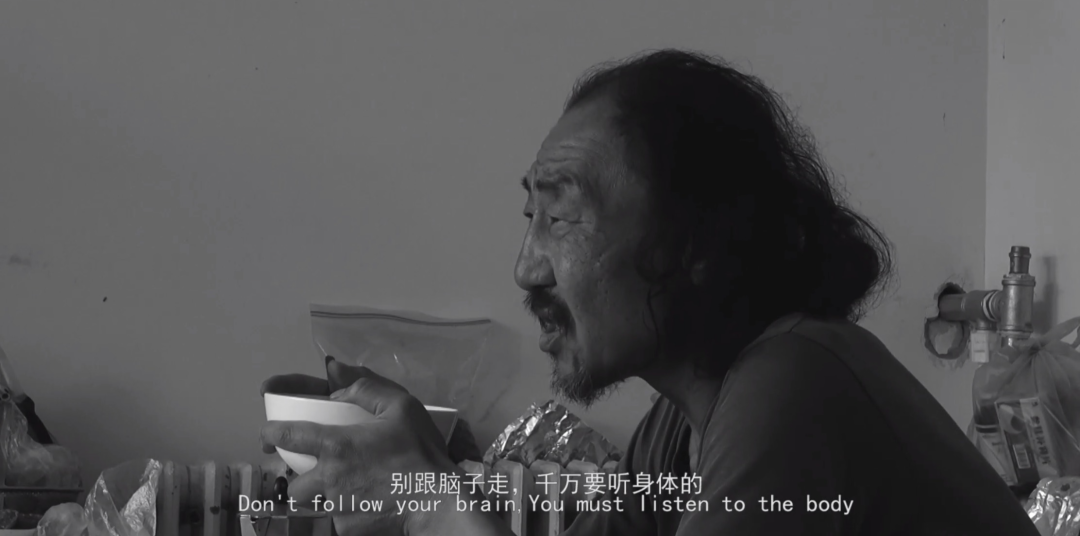

影片中的一段自述解開了他歌聲打破氣息、音準等美學規律,直擊靈魂的根本原因:

扎進本能。別跟腦子走,千萬要聽身體的。

一旦聽了腦子的,心裏就塞滿了成敗和得失。

四肢僵化,枷鎖沉重,失去跳舞的能力。

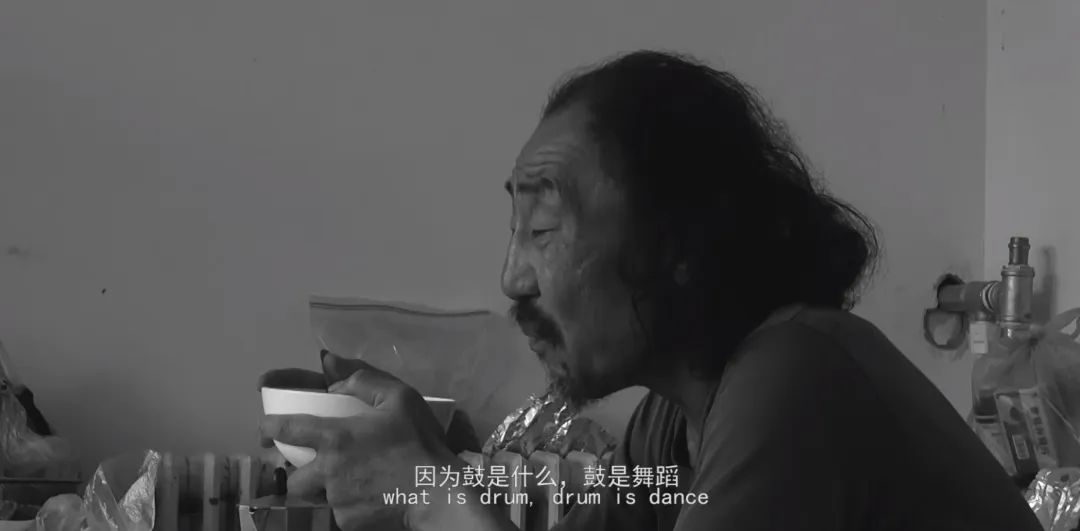

打鼓就如同跳舞:

“鼓是舞蹈。舞蹈是身體的感覺,旋律是靈魂的感覺。”

不演出是為了對抗理性,濃縮情感,扎進本能:

“演的越來越多就會越來越假,越來越理性。最後就純是演了,本能沒有了,乾脆就沒有了,死掉了。

人們看他們、聽他們的時候,腦子裏回想的是他們最牛逼的那些東西,原來的那些東西,就是本能。

只有本能才能扎着你,扎到你心裏,不經過思維的過濾、編排、設計,直接出手。”

我們聽之落淚的原因,是當這樣強大的本能爆發在面前時,生命本身受到共振與感召。

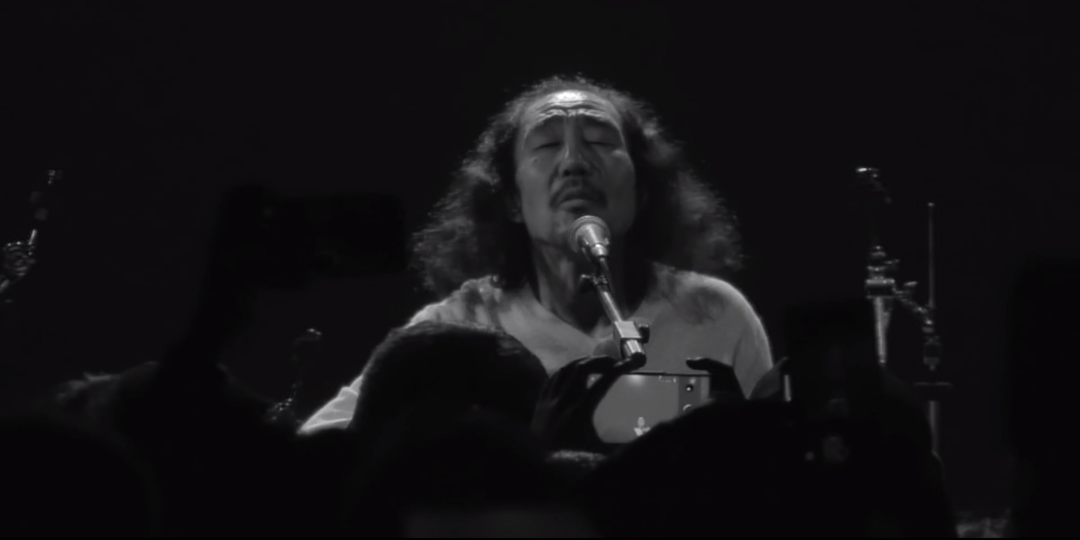

2013年8月24日鳳凰邊城音樂節,趙已然在台上爆發出極強的生命本能。

喘息中抱病演出,頭髮如野草般掛在頭皮上,閉眼撥琴。

大雨傾盆,弟弟趙牧陽走上舞台,將雨衣雨傘撐開,站在哥哥身後為他遮雨。

狂風中身體飄搖,歌聲卻如秋葉般安詳:

“從來就沒冷過,因為有你在我身後……”

他説,當獨自一人審視人生的時候,簡直目瞪口呆 。

縱情燃燒了一輩子,我想那一刻他是幸福的。

正如他曾述説的這樣一段話:

“於是,我終於倒下了。

於是,在深夜裏,在不要錢的燦爛陽光下,在只有神或鬼才能看得見的微笑或悲痛中,我想起了那些曾經會唱的歌。

於是今天,被逼無奈,我端正了思想,換了身份,不做鼓手,稍不情願地自覺有些滑稽般地坐在了這裏,懷着年輕時代的美好夢想,準備唱歌。”

台下觀眾趁着夜色下的大雨痛哭,屏幕前我躲在歌聲裏痛哭。

哭我們身體中那些不斷死亡的純潔。

他是我們身上死去的純潔的集合。

**於是人們捐助他,一遍一遍聽他那些製作粗糙的歌曲,**以此紀念,以此堅守那尚存的一小部分不再陣亡。

再回首音樂:趙已然 - 活在1988

當然,這種堂吉柯德式對於純粹極致的追求註定是要失敗的。

趙已然倒在了世俗這座大風車面前,卻是光芒萬丈的姿態。

不糊弄別人,也不糊弄自己。

轟轟烈烈地活着,充滿希望地活着。

如此,便可再回首時,恍然如夢。

便可再回首時,我心依舊。