1000多個漂子們,在鄰居的短視頻裏偷看父母_風聞

人间后视镜-人间后视镜官方账号-我保证,故事与你有关。2022-11-16 08:52

個漂子們,在鄰居的短視頻裏偷看父母

原創 瑞雪 人間後視鏡 2022-11-15 17:15 發表於北京收錄於合集#熱點人物11個

51歲那年,喬秀玲決定拍攝張拔村的最後一批村民。

張拔村位於山西省太原市,原是附近十里八鄉的大村落。600年前,一羣張姓族人逃難來到這裏,修建了四面都是堡壘的村落,從此村子落名張堡,後又改成張拔(bu 三聲)。鼎盛時期,村莊內學校、衞生所、供銷社一應俱全。可從兩千年開始,隨着年輕人大批離開,村裏上鎖的人家多了,長到20歲,喬秀玲也離開村莊,搬到了縣城生活。

如今的張拔村只剩下幾十個居民,最年輕的一位也有五十多歲。眼看着許多場景、許多人馬上就要消失,喬秀玲萌生了記錄的念頭。每次回村看望留守的父母,她也隨手拍攝鄰里們的日常。

她把視頻發在快手賬號“招財貓192”上,兩年下來累計了七百四十多條作品,粉絲前陣子勉強破千。關注喬秀玲的大多是張拔村曾經的村民,或是在外工作的年輕人。常年不回村,他們把喬秀玲的視頻當作行走的攝像頭,想家了,就到她的主頁翻一翻,看看父母的動態,説不定還會有意外的發現——最近,有人從視頻裏看到聲稱“已經戒煙”的姥爺又“復吸”了。

拍視頻後,喬秀玲才注意到村裏的每一個老人都這麼特別。評論區裏,有人説她是張拔村戰地記者,有人稱她為“張拔村最後的導演”,還有人説她是“野生文學家”,把鄉村和留守老人寫成了一部散文詩……但對她來説這有什麼呢?只要能翻開手機看到從小長大的村子還有生氣,她便滿足了。

以下是喬秀玲的講述。

我1970年在張拔村出生,今年53歲。我大(爸)年輕時是忻州市國營玻璃廠的工人,留我媽一個婦道人家帶着我和妹妹在村裏務農。我幾乎半輩子沒離開過農村,即便是後來成了家,也隔三差五回村兒。我對我們村有很深的感情。

在我的印象中,小時候的我們村非常熱鬧,村裏白路喬三大姓人口加起來得有五六百人,走到哪個犄角旮旯裏都是人。農業社那陣子,隊上甚至專門安排了敲鑼的人來“打懶漢”,四處吆喝提醒大家趕緊起牀,不要誤了集體勞動。

我入學那一年,同齡娃娃就招了40多個。村裏玉泉寺改成的教室人多坐不下,我是臘月的生日,叫老師退回家,推遲一年入學,我當時是哭着跑回家。

村裏的“十字兒”是我們每天都光顧的地方。晚上,大人們做完營生,端上碗在石凳上閒聊,我就和一羣小娃娃在這裏打沙包、跳皮筋。80年代,我們村裏唯一的電視機也擺在這裏,看電視的人那叫一個多,經常會為了爭搶位置吵起來。現在回想起來,那時候的我們是幸福的。

再長大一點,就沒那麼開心了。

由於我大(爸)常年上班不在家,家裏沒個男人,我又是老大,必須擔起家中男兒的重任。每到農忙時節我最頭疼,春耕時父親回不來,十三畝地都是周圍鄰居親戚幫襯着種完的;秋收時家裏勞力少沒牲口,要沒日沒夜幹活兒。有一回,我實在累得幹不動了,和父親抱怨人為什麼要這麼辛苦。我大(爸)回覆我,人生下來就要受苦的。

這話讓我大受震撼,我很絕望,為了離開村莊我拼命讀書,就想考個工作擺脱種地。中考失手了兩次,我就繼續復讀。最後一次,我考了我們縣第二十四名,考上了太原最好的中專財貿學校。按説當時,我500多分的成績上高中是沒問題了。我是考慮到家境,還是選擇了包分配的中專。

在以前,國營單位都是子女頂替接班制,我大(爸)退休後,家裏一個孩子能頂班,我讀中專的話,我們姊妹倆就都能有鐵飯碗。當時大部分人都是這樣,學習好的上中專,不好的才上高中、考大學。

叛逆期的我以為去到繁華的太原市會如魚得水、快樂自在。不成想我實在沒啥出息,每到週末回家還沒走到十字兒我就哭了起來:實在是太想念我媽了。我媽看見我也哭,我們娘母兩個一道哭着回家。分配工作時,我隨志願又回到了我們縣,就想離家近點。

1991年,我20歲,成了陽曲縣文化局圖書館的一名職工,常駐縣中心黃寨鎮。為了回家,我買了輛自行車,當時路兒不好走,上坡下坡、鑽洞跳梁,常常回到家已經灰頭土臉。即便如此,我也想家得不行,沒事兒就想回去看看媽媽妹妹。反而是村裏和我差不多大的年輕人們,一個個都離開村裏了。

🟧 喬秀玲拍攝村裏的“萬能叔”

改革開放之後,村裏除了種點穀子、玉米、果樹,基本上沒啥可乾的,收入太低,村裏的年輕人開始外出討生活。有一些去了北京打零工,有一些頭腦活泛的去了太原做買賣,有一些帶着娃娃出去唸書,還有一些去當兵。像和我從小耍到大的閨女們也陸續嫁到縣城或者傍城的村子了。

2010年左右,縣政府開通了村村通的公交車,大家告別了摩的和搭車,只需要2塊錢就能觸達繁華。我們縣城2017年才摘下“省級貧困縣”的帽子,很多人到了縣城,覺得啥也熱鬧,啥也方便,就不想回來了。

🟧 老人們在廣場曬太陽

我印象很深,2013年7月13號是我們村小學撤併的日子。我的小學、初中都是在村裏學校上的,但是那一屆只招下三個娃娃,實在撐不起一個班,這種情況下老師也不安於教學,想盡快撤併學校調回縣城,家庭條件不好的娃娃們想念書也沒地方去,被迫搬去了縣城。

自此張拔正式進入了倒計時,每回一趟家,我就發現冷清了幾分,心有慼慼。不知從什麼時候起,我發現村裏大門緊鎖的人家多了起來。以前最熱鬧的“十字兒”小廣場,只剩下一些老人曬太陽,開了二十年的小賣鋪店主也關門出去打工,村裏人賴以為生的土地,除了春種秋收回來一下,平日也無人料理,蒿草快比人高了。

🟧 喬秀玲在家裏編輯視頻

自從我小兒子出生後,我在朋友圈陸陸續續發一些兒子成長的小視頻。2017年,我萌發了要拍視頻記錄父母的念頭。兩位老人眼看着老了不少,為了回村照顧老倆,我每週跑得更勤。

其實我打小就知道我是被抱養的事實,但仍然視每一個家庭成員做骨血,不管啥時候,生恩都不如養恩大。

有一次回老家,我看到院子裏的棗樹紅了,我大(爸)在摘棗,我媽給老爸拽樹枝,午後暖融融的陽光撒在他倆臉上,一派歲月靜好的氣氛。我覺得這個畫面很美,掏出手機記錄下來。回家後,我編輯了一些字幕,配上了簡單的音樂發在快手上。第一條視頻沒幾個人看,我沒放在心上,照常刷短視頻玩兒。

有天,我注意到官方有個#每日打卡計劃#的話題,連發視頻超過7天,快手就給推送流量。正好當時工作也不忙,我想空閒時間試一試。既然要正式拍,那就要有個主題。其他的我不懂,拍攝村裏的生活倒能拍好一陣子,我就想下了“記錄父母,記錄村莊”的主題。每天哄娃娃做作業的工夫,抽空編輯一條,也跟完成作業似的。

我拿起手機,對準我大(爸)勞動、我媽做飯,一天到晚拍個不停。如此幾次後,最先不耐煩的是我大(爸),他拿石頭磨鐵鍬、背上耙子到寺溝裏拾破爛、掃院子,我啥也不放過。“這有什麼好拍的”,他搞不懂四五十的閨女天天跟在他後面做什麼,不過也僅限於嘴上説説,從沒有“罷錄”。

我媽態度很開明,她以前是地主家女兒,在那個年代上過高小,姥爺還帶她吃過西餐,説起來也是見識過些世面。每當我拿手機對準她,她總是挺高興的,尤其是看到自己的身影出現在手機上,她覺得我可“真了不起”。有時候,我們娘倆會一起商定今天拍攝的內容,只是老人家做飯利索,我這兒還沒準備好要拍她做飯的下一個步驟,等我轉頭我媽已經幹完了。

為了方便聯繫,我索性給70多歲的老媽也配了台智能手機。從此我們倆溝通緊密了些,只要晚上有空就打視頻。我教她用快手,閒着沒事兒刷刷視頻。後來我媽不僅學會了看短視頻,還會給我的內容點贊,成了我的忠實粉絲。

自從把拍視頻當成個事兒後,我題材不再侷限於父母,而是遇到鄉親們就拍。

我是個好和人説笑的人,回孃家不光是回孃家,從村口到家的路一共三百米,每碰上一個人都要停下腳步嘮上一會兒。村裏題材豐富,我有種天大地大的感覺,我又跟他們慣熟,就想記錄他們的故事。

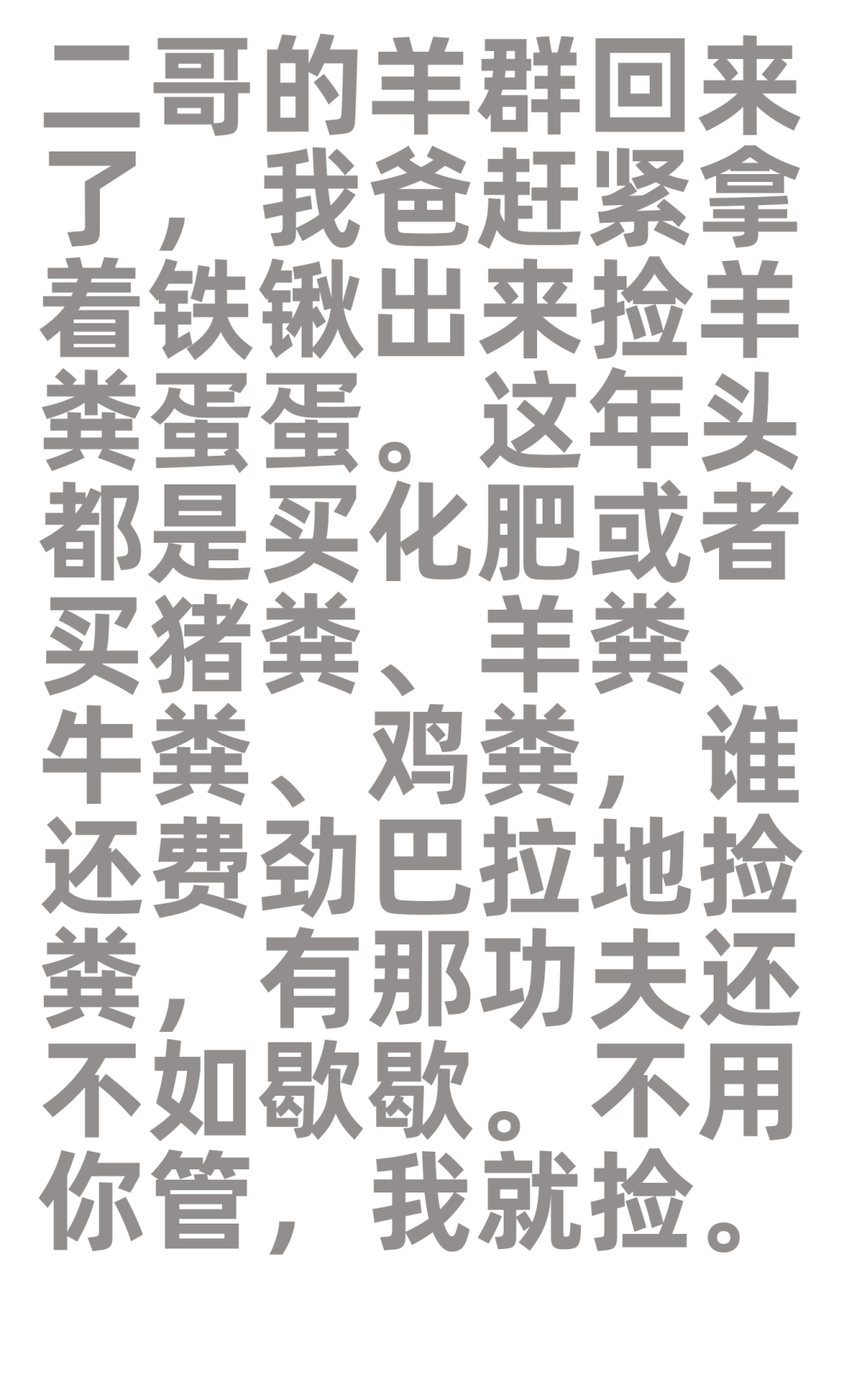

比如我們村的潤馬叔,今年七十多歲,住在村口。他是個能人,車輛、電路、水管,他什麼營生也會幹,什麼東西也會修。他為人古道熱腸,每天騎上電動小三輪,車兜裏帶着各種工具到處溜達。村民們家裏有東西壞了不會弄,直接叫他來修。一天到晚這家請那家叫,70多歲了還被當成後生用。

他也捨得出力,不顧一把年紀爬上爬下,一會兒準能拾掇好。他幹過一件人人稱道的大事兒:憑一己之力各處募化給村裏修了一座小廟,廟裏有觀音堂、有禪房、有大門、有院牆,給村裏可是積了不少福分。他是我們村大小人都離不開的“萬能叔”。

還有愛賣貨的路家嬸子,那也是我們村的傳奇買賣人。她長得有些痴憨憨的,一把年紀了還扎着兩個小辮子。為人卻倔強堅韌,做買賣的心非常強烈,想當年連28大梁也不會騎,也沒能阻止嬸子外出做買賣的決心。1978年,嬸子從家裏的瓜桃李果賣起,後來發展到把糧食也換成錢,就連磨蕎麥剩下的蕎麥皮、掉地上沒人撿的落架果子也要高價出售。年深月久,不僅把自家東西變現,還幫忙販上村裏別人的東西,一分一釐就這麼攢着,硬是給娶下兩房媳婦兒。

村裏也不都是留守的老人家,還有特別愛往出跑的喬叔。他是我本家叔叔,今年八十多了,以前愛坐免費公交車去縣城,和上班打卡一樣天天去。現在沒事兒就騎上電動三輪車,帶上我嬸子去各村兒轉悠。今天這裏唱戲了,明天那裏趕集了,只要是熱鬧的地界,他早早就通曉了消息,穿上皮襖皮褲、帶上防風鏡,電摩開得那叫一個拉風。

他愛張羅,好給人説媒。每遇到同行,他就從褲子口袋裏掏出層層疊疊紙包着的適婚男女的小紅底證件照:這小子(閨女)某某村的,家裏幾個兄弟,一個月掙幾千,你們村有沒有差不多的閨女?憑藉着各鄉里龐大的説親人網絡,喬叔洽談了不少業務。等親事成了,主家不僅送鞋送紅包,還把他請到上座吃喜酒。他職業榮譽感達到巔峯。

我也是拍視頻後才注意到他們每個人都這麼特別。不管是愛給公交車縫座套的熱心老人梅嬸子,還是養羊夫唱婦隨的本家二哥,或者是一家兩代的村醫,只要我看見了,我就舉起手機,成了村裏行走的監控器。

半拉月後,我已成為全村的焦點。

我們村兒人本來就少,有智能手機的“年輕”老年人(70以下的)更不多。在一個沒有秘密的村莊,我拍短視頻的事估計已經被翻來覆去傳了好多遍。大家都是相互關注的,我的第一批“種子粉絲”大多來源於此。我堅持更新,慢慢地讓周圍的熟人和離村的老友們也看到了。再後來,看我視頻變成了每天的期待。

村裏有羣,一百來人。每次我更新總有“磨坊師傅牛小貨”替我轉到發微信羣宣傳:咱們秀玲快手又更新啦!快去給人家點贊。緊接着對話框裏輸出了一堆大拇指,我哭笑不得。我漸漸地發現,村裏人好像對我的拍攝習以為常了。

有時候更是一看見我拿手機主動湊過來找鏡頭,甚至給我提供題材“xx家今天下大紅(蘋果的一種),快去拍吧!” 我得到消息之後趕緊行動。每次回城,鄉親們總給我大袋小袋裝些自己家新摘的蔬菜讓我帶走。我後來細想,村裏的老人們兒女長時間不在身邊,很渴望被關注。我能讓他們孩子看到自己的現狀,就像雪兒媽和三舅子女一樣。

小視頻陸續更新了快兩年,粉絲數才勉強挺過了一千。一開始全是本村人關注的,後來多了一些村裏人的瓜蔓子親朋,到現在很多我都不知道是誰了。不過經常點贊評論的我大概都記得,絕大部分是離開村裏的鄉親們。他們想家了,就來我的主頁翻一翻。有人稱我是“戰地記者”,我覺得也挺像那麼回事兒。

透過視頻,我也從生活細微處獲得了治癒自己的小事。

我觀察到了父母愛情。爸爸會在大門上寫下幾段時間,我問老爸這是什麼意思,後來才知道原來是媽媽坐公交車去縣城裏買東西,這個點數公交車會回到村裏,他要看着表,到點了蹣跚着步伐出去接老伴兒,怕我媽買的東西太多提不動。

鄉鄰之間也温情滿滿。馬子叔年輕時就因病導致半身不遂,一直是弟弟弟媳一家照顧,弟弟幾年後離世、弟媳改嫁,獨留下半身不遂的馬子叔沒有人管。我媽經常過去給他烹烹調和、炒炒菜,村裏衞生所三十多年的老村醫珍子姑姑還負責定期檢查馬子叔的身體,給他剪剪指甲、理理髮。老街坊相互幫襯,只為多年的情誼。這些內容被我發在網上,引起了很多點贊,我以為能做的也僅限於此了。

其實我低估了互聯網的力量。

我的視頻傳播範圍已經遠遠超過我的想象,數據最好的一條如今有13萬的播放,標題是《頭也燙了、饃饃也蒸下了》。那是有一回我回村裏串門,發現鄰居嬸子花饃蒸得可好看了,花鳥魚蟲惟妙惟肖,我趕緊掏出手機貼近拍攝。沒想到這一內容切中“山西民間藝術”的代表特點,順理成章被更多人關注,小火了一把。

我的粉絲來源途徑也很雜,有一陣子竟然新增了很多江蘇徐州的粉絲,我感到奇怪。一次和遠在徐州工作的堂妹聊天,才發現是堂妹老公的同事們,“人家很愛看你的內容,真實又感人”,我很滿意這個評價,其實我也沒奢望自己成為網紅,只是想給自己和村莊留個念想。

老年人最怕時間。我拍攝的一年,悲傷時有發生。

今年出現在鏡頭裏的人就少了好幾個。原因無他,去世了。光去年一年,村裏就有7個老人離開,其中多數都在我視頻裏露過臉。“二楞牛”最讓我想不到,今年春天還在我視頻裏咧着嘴笑,夏天就被查出癌症晚期,前幾天剛走的,人才60,馬上就能領上村裏的養老金,讓我一陣唏噓。

得益於視頻做存證,我能清晰地對比歲月帶給人們的變化。我父母最明顯,畢竟鏡頭最多。我去年拍了一條在縣城買了幾麻袋山藥蛋的視頻,一回家,老爸抱在懷裏就能搬回窯裏。今年再錄一條,東西變成了不是很重的小袋子白麪,父親就需要我搭把手了。

父親記性也越來越差。他識字不多,在案板上用白粉筆畫了個太陽,寫了一個“襖”字,來提醒自己日頭好的時候,別忘了把羊皮襖拿出來曬。害怕有雨,他又把澆地的水管子拿棍子支撐起來以防泡爛,做了又忘,不知不覺院子裏擺滿了棍子。他大晚上不睡覺,一遍一遍在院子裏檢查門鎖好了沒有。

🟧 父親在門上寫下“鎖門”,時刻提醒自己

媽媽的身體衰老得很快。她本來就有高血糖,我一翻看舊視頻,去年明明還那麼胖,今年咋穿上衣服就瘦了一圈,看了忍不住心酸。

村裏的老人們也慢下來了。今年春天,縣裏養老保險中心讓給老人們做生存證明,需要用到智能手機,很多人沒有,有也不會用。我拿自己的手機給大家統一登錄認證,無非是讓他們眨眨眼睛、左右轉頭,證明這人活着,繼續領取社保,可即便是這麼簡單的動作,很多人都遲鈍到好幾次過不了關。

是不是老了以後,人逐漸呆滯,活着越來越孤獨,越來越沒有尊嚴?這也是我閒下來就思謀的。疫情之前,村村通公交車每天三趟,老人們還能用老年卡乘坐免費的公交車去縣城廣場裏換點新鮮的見聞。疫情之後,公交車需要這個碼那個碼,他們根本弄不了,索性就不想了。

今年倒好,公交車直接改成一週三趟,想去也沒班次了。人們抓住禮拜一、三、六能動的日子趕緊去縣城,“進口”點饃饃、餅子、麻花等食材回去做飯。我發現人老了還有一個跡象:變懶了,大家懶得動彈了,一點現成的餅子花捲,熬點稀飯能對付一頓是一頓。

我視頻裏的嬸子大娘們,年輕時個個潑辣能幹,會因為孩子打鬧這類芝麻綠豆大的事情吵得雞飛狗跳,站在村口你來我往對戰。但現在,一個個老老實實坐在牆根,沒了往日的虎勁兒。畢竟她們除了彼此,也沒有其他人能陪伴。

雖説物傷其類,可見慣了生死的我們村老人們似乎已經麻木,對同伴的死訊反應平淡,或許是村裏剩下的老人們一個一個輪流離開,知道誰也躲不過。大家每天就坐在一起嘮一嘮,陪伴陪伴,共度生命最後一段旅途。

我剛分配到圖書館時很喜歡讀書。最常翻的就是我們縣的縣誌。裏面詳細記載了我們村的歷史,據説是明朝嘉靖年間一羣張姓族人逃難至此,修建了四面都是堡壘的村落以避世道之亂。從此村子落名張堡,後來逐漸易字成“張拔”,卻仍然讀堡(bu 三聲)。百年流轉,張姓族人逐漸衰落,我們喬家一路人馬又從附近高村搬了過來,幾十年形成了白路喬三族鼎立的格局。

村門口的崗兒洞,自有張拔這個名字時就存在了,如今也是600年曆史的文物。沒想到數個世紀彈指一揮間,到了我的下一代,村莊眼看着氣數就盡了,村裏僅存的人口只有幾十個,這就是事實。

照着現在人口流逝的速度,不出十年,這裏將會是一座空城。我不得不加緊記錄的節奏。等到最後一個老人離開的時候,也是村莊消失的那一天。

我想趁我還年輕,還有精力,多多給後輩兒孫們記錄下村莊的樣子,留作紀念。

作者:瑞雪

編輯:簡曉君 小南

人間後視鏡工作室出品,點擊關注更多精彩內容