説唱歌詞等於犯罪證據?説唱音樂再背黑鍋!_風聞

音乐先声-音乐先声官方账号-解读音乐产业,见证黄金年代。2022-11-24 21:21

作者 | 尹菊 編輯 | 範志輝

1959年,鄉村歌手Marty Robbins發行了歌曲《埃爾帕索》(El Paso),講述了一個深陷愛河的牛仔殺死情敵,最終自己也被殺死的悲劇故事;1973年,雷鬼樂之父Bob Marley發行了歌曲《我射殺了警長》(I Shot the Sheriff),歌中同樣以第一人稱講述了一名男子射殺警長的故事。

早在二十世紀,暴力、謀殺、犯罪就成為了流行音樂的共同主題之一。前者憑藉着《埃爾帕索》(El Paso)獲得格萊美獎;後者因為《我射殺了警長》(I Shot the Sheriff)聲名鵲起……

但奇怪的是,當説唱音樂遇上暴力、謀殺、犯罪,其歌詞卻會被當作呈堂證供。即便它可能與《埃爾帕索》(El Paso)和《我射殺了警長》(I Shot the Sheriff)一樣,都屬於虛構故事。

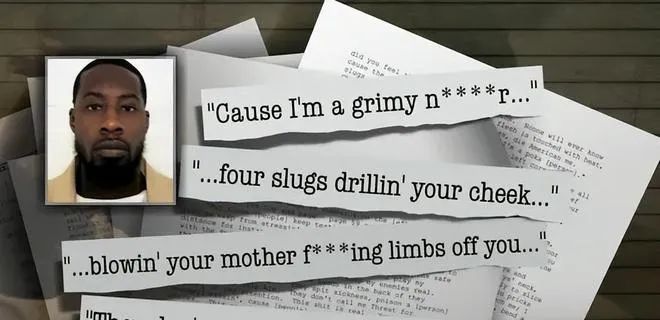

近年來,在Tekashi 6ix9ine案、Lawrence Montague案和Young Thug案等案件中,説唱歌手被控重罪,其中歌詞屢被當作犯罪證據,這也引發了美國社會各界的持續關注,並隨之展開行動。

11月初,來自三大唱片、Spotify、TikTok、Live Nation、KOBALT等平台的藝術家、行業領袖和自哥倫比亞、哈佛、普林斯頓、斯坦福和耶魯等大學的法律和人文在《紐約時報》和《亞特蘭大憲法報》發表了一封名為《被審判的藝術:保護黑人藝術》(Art on Trial: Protect Black Art)的公開信,呼籲限制在美國法庭上使用説唱歌詞作為刑事證據。

那麼,為什麼説唱音樂總是被“揪辮子”?引入歌詞進行斷案到底合不合理,“因詞獲罪”對於説唱歌手及説唱界又意味着什麼?

長久以來的説唱審查

事實上,音樂審查並不是什麼新鮮事。在守護人民耳朵這件事情上,各國有相同的需求和宗旨。

縱覽音樂發展史,不同國家採取了不同的審查舉措,將音樂活動置於法治框架內。譬如,斯大林時期設立了樂曲審查辦公室,審查演奏會曲目、待出版的曲譜集、歌劇樂譜、電影配樂等;美國開創音樂分級管理先河,通過審查對音樂的負面社會效應實施強制性補救;我國則是按照不同組織的具體職能分工賦予了不同的音樂審查權責。

其中,説唱音樂往往成為各國重點審查對象。因為根源上的抗爭性和反叛性,加之對社會的犀利洞察與尖鋭批判,説唱音樂屬於挑釁性、攻擊性極強的硬核音樂。但並不是社會所有的real面都能被搬到枱面上大談特談的,何況是以如此直給的方式。

這還與説唱音樂總是離不開藥物、毒品、暴力這些危險元素有關。 其中不得不提到匪幫説唱(Gangsta Rap)這一風格。1987年,Ice-T在歌曲《6 ‘N the Mornin》中用一個犯罪者的角度將槍支、毒品等犯罪元素融進歌詞,開創了一個全新的風格——匪幫説唱。

儘管許多説唱歌手公開表示,他們對毒品、暴力的提及和其他非法活動一樣是説唱藝術表達,事實上,Ice-T及後續匪幫説唱的代表人物如Eazy-E、Biggie和 2Pac等人的創作皆來源於真實經歷,關於豪車、槍支、金錢、毒品的匪氣是真切的。

2016,學者Dianna T Kenny和Anthony Asher在《流行音樂家的預期壽命和死因:流行音樂家的生活方式是毀滅之路嗎?》(Life Expectancy and Cause of Death in Popular Musicians: Is the Popular Musician Lifestyle the Road to Ruin?)中統計了不同風格音樂人的死因,**發現rapper有一半死於兇殺,2014年之前死於槍殺的rapper佔一半,且有越來越嚴重的趨勢。**在某種程度上,這也印證他們的創作與真實生活密切相關,歌詞裏的酒精、毒品、暴力並非完全虛構。

此外,説唱音樂中不雅內容及髒話比比皆是。早在2013年,北京外國語大學美國研究學者孟瑋對2002-2012年Billboard Top Rap Songs歌詞進行了分析,其發現説唱音樂“厭女症”盛行,女性屢屢被叫帶有侮辱性的稱呼。2017年8月,大數據文摘從網易雲音樂和蝦米音樂的“嘻哈”標籤和嘻哈音樂排行榜抓取了5700餘首嘻哈歌曲,分析了將近300萬字的歌詞,發現Rapper的最愛是票子和妹子,愛用“fuck”、“bitch”、“shit”,在歌詞中表達的情緒多是負面的。

儘管説唱音樂不是唯一帶有暴力、性和髒話的音樂流派,也不是每一首説唱歌曲都包含此類信息,但説唱音樂的相關內容往往更甚,更容易讓人感到冒犯和不適。

這也不難理解,為什麼説唱音樂是審查的“重災區”。

大致來説,對説唱音樂的審查往往來自行政層面,尤其發生在與主流價值觀及公共利益的衝突之際。相關部門往往會通過立法規制、行政監管等方式進行審查和治理。

譬如PG ONE夜宿門及歌詞事件後,其作品被全網下架並封殺,還直接導致了文化部門對説唱文化的嚴格審查管控,引起演出停辦、歌曲下架等連鎖效應。在2020年,國家文旅部發布《文化和旅遊部關於進一步加強演出市場管理的通知(徵求意見稿)》,從政策層面指出要“加強重點演出票務監管,對音樂節慶類演出活動,要重點對電音類、説唱類節目進行審核把關”。

與之相應地,行業協會、大眾傳媒、娛樂演藝機構等組織自覺或被動審查。2021年9月,中央宣傳部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》,《通知》要求進一步強化行業管理,加大對違法失德藝人的懲處,禁止劣跡藝人轉移陣地復出。

除了全網下架作品、全平台封殺説唱藝人之外,還存在刪改歌詞、髒話一如既往被【嗶】掉、年齡分級限制、警告標籤等較為温和的處理方案。

值得注意的是,大眾對説唱音樂傳播也有相應的價值期待,這既是對説唱媒介文本的公共性要求,也是對説唱歌手個人的形象監督。比如3Bangz、高天佐、光光、小口酥等説唱歌手被爆出黑料,這些黑料涵蓋了從歌詞辱女、暴力問題到歌手情感糾紛等方方面面。在巨大的輿論壓力面前,涉事的説唱藝人選擇發佈道歉聲明、清空微博,甚至暫時退圈。

可見,在不同的歷史時期,不同國家或地區對音樂都實施了審查,説唱音樂雖然不是唯一被審查的音樂流派,但它的確走得更不容易。

説唱歌詞當法庭證據,為什麼是危險的?

儘管大家對説唱音樂內容裏提及到的性、藥品、暴力等是否會直接影響社會公共利益,尤其對青少年的成長不利有爭議,但文化部門有這方面的擔憂不無道理。

有些審查是必要的,也是大眾可以接受的。起碼它釋放的信號表明,對於説唱音樂,並不是完全否定的態度,只是指出了目前行業裏亟待規範的一些問題。但在法庭審判中對説唱歌詞進行審查,實屬矯枉過正。

實際上,説唱歌詞越來越多地被司法機關用作不利於被告的罪證。據華納音樂稱,專家在公共記錄中發現了500多起涉及説唱作為證據的案件,而只有四個非説唱歌詞被作為證據提交——其中三個案件被駁回,一個在定罪後被推翻。這意在説明,法院、控方正通過司法力量將説唱定義成罪證,而不是藝術。

毫無疑問,這類只針對説唱音樂的嚴厲審查是不合理的、不被接受的,甚至是危險的。

首先,音樂藝術是創造性的表達,不是犯罪計劃的藍圖。2005年説唱歌手Vonte Skinner入獄,其作詞筆記本作為呈堂證供。儘管這些血腥、暴力的説唱歌詞沒有提及具體的槍擊事件或實際受害者,它不是一份“回憶錄”,而是在犯罪發生前數月和數年寫成的,最終他被判犯有謀殺未遂罪,直至2014年新澤西州最高法院才推翻了這項定罪。

顯然,這種做法是在用説唱歌詞做推理“遊戲”,將創作定義為真實威脅。

此外,這種審查傳遞着有關部門對説唱音樂的偏見與誤讀。我們不難達成共識,説唱音樂可貴的是説唱精神,它不全是陰暗的拜金、槍支、毒品、厭女,它也不只是為了娛樂。説唱表達,它為更多原本被忽略的、忽視的、看不見的人與事物發聲,它與陰暗面抗爭,也同自我抗爭。

恰如説唱團體Public Enemy的領軍人物Chuck D所言,“説唱是黑人的CNN”。 對於黑人及其它處於弱勢的社會羣體和族裔而言,説唱則是為他們發聲的“喉舌”。

通過説唱,他們講述個人故事,展示現實世界,表達個人政治意見。它傳遞着年輕人,尤其是非裔和其他少數族裔年輕人的沮喪與破碎感,這種沮喪與破碎感並不是毫無價值的。

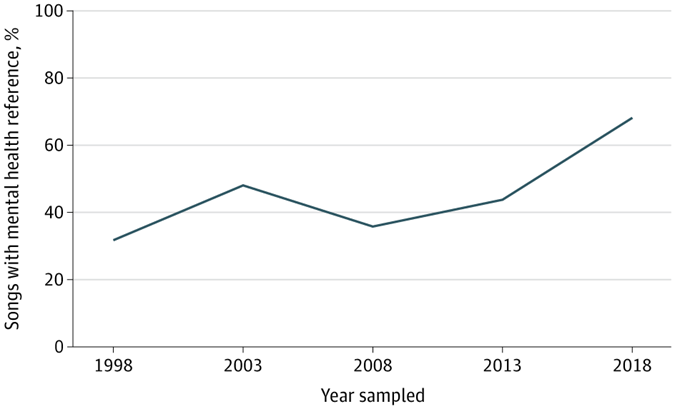

北卡羅來納大學教堂山分校的研究人員在《流行説唱音樂中心理健康話語的內容分析》(A content analysis of mental health discourse in popular rap music)一文中指出,諸如 Drake、Post Malone、Juice Wrld、Eminem、Lil’ Wayne、Jay-Z、Kanye West等主流説唱歌手的打榜金曲中,有越來越多直白的情緒表達。他們在歌曲中正面談論和解決心理健康會影響年輕人的態度,或如何看待面對心理健康問題的自己。

更令人不安的是,這背後存在潛在的種族問題,它可能是對少數羣體和社會邊緣人的偏見,最終負面的內容轉變成為人們對説唱音樂及少數羣體的刻板印象。

很顯然,説唱音樂作為一種黑人音樂類型,它的半壁江山是黑人打下,也是黑人在守。當檢察官、法官自然而然用歌詞來驗證自己對黑人暴力的預設,本身就是對黑人的歧視。

2014年,前洛杉磯檢察官Alan Jackson在Tell Me More節目中坦言,“如果我們懷疑某人犯罪,並且在他們手中發現了説唱音樂、説唱歌詞等,這往往會證實我們對那個人的其他證據”,他的確也在自己經手的謀殺案中引入了説唱歌詞作為證據。實際上,這反映了檢察官使用多種策略來引入説唱歌詞並確保定罪。

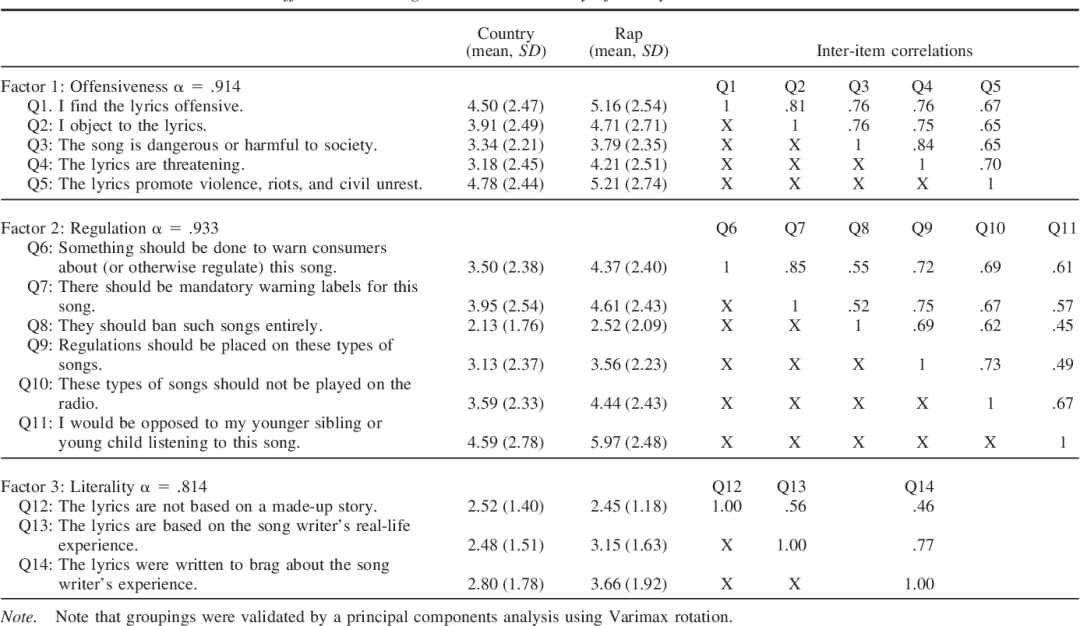

這與美國法律研究員Charis Kubrin等人的實驗研究結果一致,他們在《Rap音樂的威脅性》(The Threatening Nature of ‘Rap’ Music)一文中指出,美國人更有可能將説唱歌詞標記為具有威脅性,美國刑事司法系統藉此用説唱歌詞起訴有色人種,陪審員對説唱音樂的流派、慣例不熟悉或存在刻板印象,更容易做出偏見判斷。

這種錯誤的製造偏見的不公正方式逐漸引起爭議。今年涉及當紅説唱歌手Young Thug和Gunna的 YSL RICO 案(Young Slime Life廠牌成員涉嫌違反《受敲詐勒索和腐敗組織法》)更是給了藝術家們推動變革的動力。除了華納音樂此次的請願外,在今年年初,説唱歌手Jay Z 和Meek Mill、 Killer Mike、 Fat Joe、 Robin Thicke等人就一起聯名推動紐約立法,限制説唱歌手歌詞被用作犯罪案件的證據。

此前,社會各界也意識到了在審判中審查説唱歌詞的威脅性與危險性,紛紛在自己的專業領域發力、謀求變革。2021年11月,紐約市參議員 Bran Hoylman 和 Jamaal Baily 向參議院提出管控及阻止檢察官及法庭採用説唱歌詞作為呈堂證供;2022年8月,來自佐治亞州的黑人民主黨國會議員漢克·約翰遜(Hank Johnson)提出了《恢復藝術保護或説唱法》。

把説唱歌詞從音樂中分割出來並宣佈寫詞的人有罪,這不是對説唱音樂的公正對待,也難使眾人信服。

結語

儘管有檢察官辯稱暴力歌詞可以成為嫌疑人精神狀態的線索、是一種調查工具,將其作為犯罪證據有實際價值,但説唱歌詞=認罪、剝奪説唱音樂人講故事的權利,無異於飲鴆止渴。

這種針對説唱音樂的無理審查,只會激起更多的“對立”之心,讓那些原本不支持暴力、性、毒品等歌詞的人因為對自由表達和人權的支持而轉變態度。

歸根結底,讓説話者如履薄冰,便是虛假的自由。但願,歌詞是rapper的武器,而不是殺死rapper的武器。