日本首位諾獎得主:我是如此悲觀,甚至想到了要去當和尚_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-11-26 08:36

撰文 | 湯川秀樹

日本物理學界流傳着這樣一個段子。物理學家朝永振一郎跟湯川秀樹是同學。相對於湯川同學這樣的天才,朝永振一郎常年默默無聞,非常自卑。一郎同學經常在日記中寫:今天做了……,科研沒有任何進展。還有大段大段的自卑段落,以及抱怨湯川同學已經獲得諾貝爾獎了,而自己連個拿得出手的文章都還沒有。

這本後來被公認為勵志的日記,基本就是一個活在天才同學陰影下的學渣自卑心理合集。後世,大家總是説連朝永振一郎這樣的天才,都有苦逼自卑的時候,何況我等普通凡人呢。(PS. 1965年,朝永振一郎與另外兩位物理學家共同獲得了諾貝爾物理學獎。)

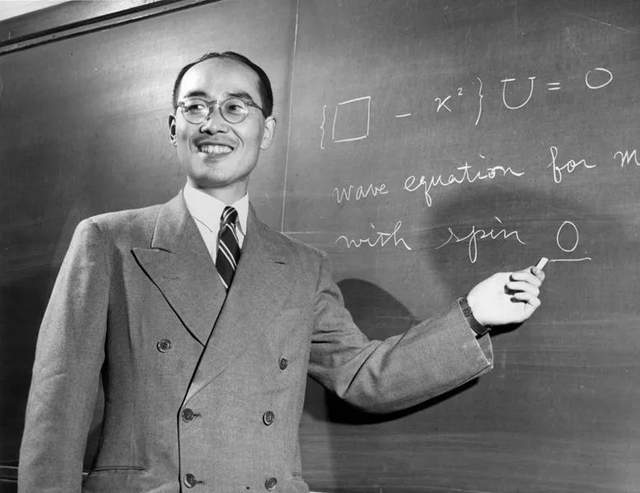

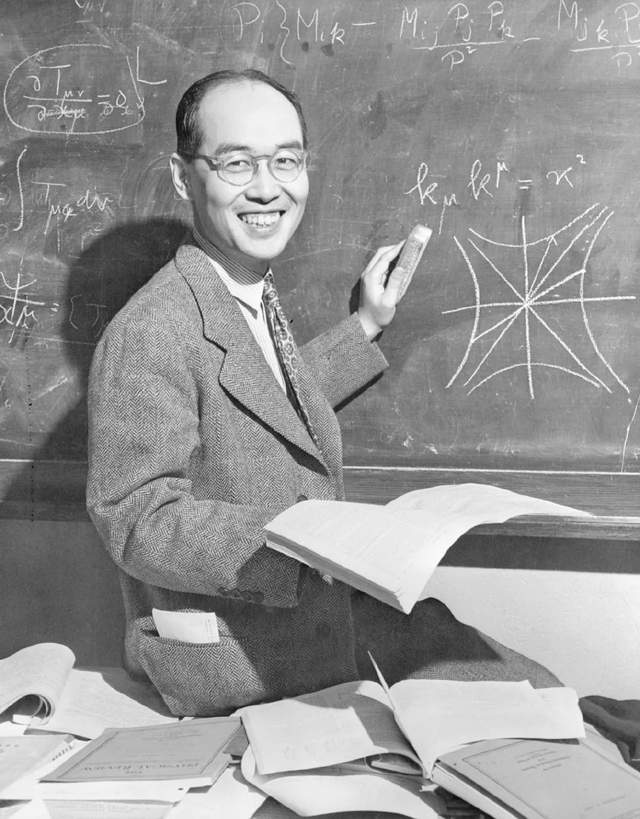

今天為大家介紹的就是這位被朝永振一郎膜拜的天才科學家——湯川秀樹。

湯川秀樹(1907-1981),日本著名物理學家。1907年出生於東京。畢業於京都帝國大學(現京都大學)理學部物理學科。

1938年取得大阪帝國大學(現大阪大學)理學博士學位。

1939年起任京都帝國大學教授,次年獲學士院恩賜獎。

1942年兼任東京帝國大學(現東京大學)教授,次年獲文化勳章。

1948年赴美國,在普林斯頓高等研究所任客座教授,後於次年7月起任哥倫比亞大學客座教授、教授。

1949年10月因其創立介子理論獲諾貝爾物理學獎,他是第一個獲得諾貝爾獎的日本人。

1981年於京都病逝。

“我作為一個科學家而成長起來的道路,就是我作為一個人所走過的同一條道路。”

出生於學者家庭的湯川秀樹寡言羞澀,敏思好學,從小便展現出在理科方面的天賦。年至五十,他提筆記錄下自己的童年和青年時期,回顧自己如何與物理學結緣並最終提出介子論。

在《旅人》一書中,湯川以恬靜質樸的文字,描寫了自己作為一名旅人和一名荒野的開拓者,在人生的道路和探索學問的道路上所看到的風景。

湯川秀樹在這本回憶錄中沒有談及太多高深的理論物理學知識,他甚至很少提到自己的學術成就。他娓娓道來,描述自己的家鄉故土、生活成長的周遭環境,聊記憶中的親人朋友、童年往事,還有自己內向敏感的性格和遇到的種種困擾。他如此坦誠地講述自己的所思所想,毫無保留地向讀者展現自己走過的人生道路。

被世人認為是天才的湯川秀樹也有苦悶的時候,甚至悲觀到想去當和尚。下面分享一篇《旅人》中的書摘,科學家的人生道路也並非完全一帆風順。

昭和四年(1929年)3月,從京都大學畢業前不久,我開始感到不安起來。如果我繼續研究理論物理學,那麼我就可能一事無成。我是如此悲觀,甚至想到了要去當和尚。自從中學時代以來就已植根於我心裏的厭世思想,此時又重新抬頭。

厭世思想至今仍居留於我心中,雖然與其説它是厭世還不如説是一種遁世的願望。我希望與別人的交往能減少到十分之一,我想過安靜的生活。要是沒有人注意到我,那也許就是一種孤獨的生活,但是忍受孤獨也不那麼壞。這種願望雖説是一種相當不現實的夢想,但卻給我以安慰。

我面臨畢業之際就產生遁世之念,也許並非那麼不尋常。大阪東區大阪城附近有一個叫做長光寺的寺院。寺中和尚的妻子是我父親的表妹。和尚夫婦沒有孩子,而我們兄弟幾個顯然有人將來可能過繼給他們。我們都躲避長光寺,都説:“如果我們去那裏就會當和尚的。”

因此,當我有遁世之念時,我就想起了長光寺,認為他們將會愉快地收留我當一個和尚的。我就這樣胡思亂想了四五天,就像患了一場麻疹一樣。畢業後,我完全忘掉了這些想法。

玉城研究室不招收研究生,所以我們3個人以無薪助教的資格像學生時代那樣繼續在那裏進行我們的研究。當時社會經濟不景氣,大學畢業生很難找到工作。因此,我有許多同學仍留在大學裏,不景氣把我們培養成了學者。

我的同學們一個個地留起頭髮來,雖然有些人在畢業時已經理成漂亮的分頭,我的頭髮仍然剪得短短的。母親給我做了一套西服,但我難得穿它,每天去研究室我還是穿着舊學生裝。

大約就在那時,有一半的物理學研究室決定搬遷。東大路街,即當時的東山街,有電車通到丸太町,而且還計劃將電車軌道向北延伸到今出川。這樣一來,電車就會正好通過物理學研究室的西側。物理學教授們抱怨説,電車對電流計有影響,無法進行精密的實驗測量,所以必須把研究室搬到離電車線路100多米遠的一個地方。

為此理由,搬到北部校園的提議得到了批准。但是,如果不能進行實驗是惟一的理由,那麼要搬走的就只是實驗室了。實際上,由於預算的關係,北部校園新建的現代建築還沒有大得足以容納得下所有的物理學研究室,因而玉城研究室只有一半人被遷往新址。很幸運,我們研究量子物理學的人在新樓裏分到了一間房子,搬出了舊式建築。我每天在那裏心情舒暢地進行研究。

回顧我的整個研究生活,我認為大學畢業後的3年時間裏我打下了一個極其寶貴的基礎。跳入水中的游泳選手在水下潛游片刻——對我來説那3年就是這種準備時期。我面前擺着兩大研究課題。與其説是課題,實在不如説是未開墾的領域。第一個是進一步發展相對論性量子力學。第二個是把量子力學應用於原子核問題。對於大學剛畢業的我來説,這兩個課題都是過分的奢望。

對於我所認識到的兩大問題領域,我還無從着手。當時,關於原子核的研究不是物理學的主流。恩耐斯特·盧瑟福 (Ernest Rutherford) 這一位走在時代前面的人在核物理學方面屢次取得引人注目的成果,但是大多數的科學家對於進入這個領域是猶豫不決的。他們只滿足於研究原子內部繞核轉動的電子。

為什麼大多數物理學家不研究原子核呢?一個主要的原因是原子核的結構還很難把握。許多科學家相信,物質最終可以被分割成兩三種“基本粒子”。當時,被確認為屬於這類粒子的只有電子和質子——不,還有一種被叫做“光子”的東西,我將在下文中述及。然而,假如所有的物質都是由電子和質子構成的,那麼原子核就會仍然存在巨大的奧秘。按照這種觀點,要想理解原子核的各種性質幾乎是不可能的。由於認識到這一任務是無法完成的,因此大多數科學家就避開了原子核。他們中有些人模模糊糊地想像了核內電子有某種很不尋常的行為。

所以,我是這樣考慮問題的:在研究核內電子的行為以前,應當首先研究核外電子與原子核本身的相互作用,來作為進一步研究的基礎。所用的方法應當是研究原子光譜的超精細結構。特別是,狄拉克的電子理論在原子核外部取得了異常的成功,因此應當把這一理論應用於氫原子光譜的超精細結構。我的研究生活就是從這裏開始的。

一個氫原子是由一個電子和一個質子構成的,電子和質子是靠它們的電吸引力結合在一起的。除此之外,還有一種磁力(雖然很弱)的作用,因為質子和電子都是“小磁體”。還沒有人依據狄拉克的電子理論從理論上來確定由於這些磁力所導致的超精細結構。我想去這樣試一試,而且發現可以引出幾個結論來。我把這些結果寫成詳細報告,提交給玉城教授,他把報告鎖在他的保險箱內,説他以後再看。

不久以後,在一份專業雜誌上刊登出了費米寫的關於超精細結構的一篇論文。我感到很失望,因為他不僅研究了我已開始研究的同一個問題,而且他還比我多走了一步。正當我想研究原子核結構問題時,遇到了這樣令人大失所望的事,我惟一的想法就是至少暫時換一個問題了。恰好在那時,海森伯和泡利關於量子電動力學的偉大論文發表了。在某些方面,這篇論文是普朗克創立的量子論的決算報告書。

當量子論剛誕生時,它在光的本性問題上投下了一種神秘的陰影。到19世紀末,人們一直認為光是波,是電磁輻射的一種形式,這是一個不容懷疑的真理。然而,量子論卻主張光還必須具有粒子的特性。光是光子的集合這一概念的真理性也同樣不能否認。這樣,至少在20年中,光的波粒二象性是物理學界的大問號。在德布羅意的物質波理論出現後,這種二象性之謎就被擴大到電子之類的物質粒子上去了。

波粒二象性之謎通過量子力學而針對物質得到了部分的解決。同樣,要想最終解決光的二象性之謎,也必須用量子力學來處理電磁場。從這個意義上來説,海森伯和泡利的量子電動力學可以説是一個決算報告書,它滿足了上述要求。

然而,在這個決算報告書中還有一筆虧空。“無窮大”這個實際上並不存在的數字被寫進了這個決算的末尾一行中去了!這個收支決算是關於能量的決算:在建築於能量守恆原理之上的物理世界中,通用的貨幣是能量,它的單位不是“元”,而是“爾格”或“焦耳”。要是決算報告書確實收支平衡,“無窮大”這一數字就不應當出現在能量欄目中。如何才能夠把“無窮大”從海森伯和泡利的決算報告書中清除出去呢?這就是他們的論文擺在我們面前的新問題。我把他們的報告反覆讀了許多遍,而且每天都在思考着我怎樣才能擊敗“無窮大”這一惡魔。但是,這惡魔比我強大得多。

我們的研究室位於新物理樓的二樓,周圍是大學農學部的地基。從南面的窗户望出去,可以看見一幢有北歐式斜屋頂的灰色建築物。它的牆壁上爬滿了常春藤;下面有一些山羊蹦跳嬉戲,有時發出一種奇特的咩咩叫聲。當我每天都在跟無窮大能量這一惡魔交戰時,這些山羊的叫聲在我聽起來倒頗像是那惡魔的冷笑聲。

每天我都要推翻掉自己在當天所提出的想法。到傍晚我回家經過鴨川河時,我沉浸在一種絕望的情緒中。就連那平時給我以快慰的京都羣山,此時在夕照中也不免令人感傷。

第二天早晨,我走出家門時感到又有了精神,但傍晚回家時又顯得垂頭喪氣。最後,我放棄了對那惡魔的搜捕並開始認為我應當去尋找一個比較容易的問題了。當我這樣白白浪費時間時,量子力學的應用範圍卻正在迅速擴大。從原子、分子到化學鍵和晶體理論——量子力學到處都在取得成功。像固體理論和量子化學這樣的一些新的科學研究領域也即將出現那方面的論文,我雖然也讀過很多,而且感興趣,但是我自己卻無意於做那方面的工作。我的眼睛依舊盯着原子核和宇宙射線這一類未開墾的土地。但是,由於不知從何着手,也只能暫時作罷。

那時,我有很多的自由支配時間,因而決心再學一門語言。我對英語和德語不感到有什麼問題,在學校裏都學過。至於法語,我在高中時上過夜校,但由於白天疲勞,晚上就經常打瞌睡。聽課時,我的眼皮重得睜不開。不管我怎麼努力想睜開,我也無法睜開眼來。久而久之,我的法語沒有得到提高,因而我只能勉強讀點有關物理學的法文書和論文。

我決定到當時地處九條山的日法學館去聽課。每週去兩三天,每逢上課那天的下午,我就早早地離開研究室,乘上從仁王門到蹴上的市營電車的支線。——這條線路今天已沒有了;但在當時它沿水渠邊往東,經過動物園往南拐彎,與斜坡鐵道同時並進,就已經抵達終點站蹴上。

我喜歡乘這路電車,它幾乎總是空空的。將近終點站時,售票員就收起車票,到達蹴上後,他就拉着電車的觸電杆使電車再往回頭開。我欣賞這種自由自在的氣氛。電車站就在一家舊發電所附近,穿過開往大津的郊外電車線路就能望見京都旅館。我沿着開往大津的電車線路走了一會兒,兩旁是小山,路很狹窄,然後進入左邊的坡道。日法學館就在那九條山的半山腰,從那兒可以望見京都城的全景。這兒的氣氛如此不同於物理研究室,我實在覺得喜歡。

當時正是法國影片開始風靡日本的時期,第一部影片是《巴黎屋檐下》。走進新京極的電影院我不再感到內疚了,於是我也去觀看了這部影片。《回憶……》這一主題歌當時正流行於京都的街頭巷尾,我也學會了法語歌詞:“當她20歲的時候……”

日法學館符合我當時對法國和巴黎的想像。學校周圍是美麗的樹林,人們聚集在那裏——這一切形成了與我以前所熟悉的任何環境截然不同的一種氣氛。人們是年輕的,而且許多人法語講得很好。他們的服裝和舉止是文雅的,婦女們尤其如此,她們通常是京都和阪神地區的良家小姐和少婦。

另一方面,我還穿着大學生制服,一頭短髮。我在那裏幾乎從不跟別人交談,看上去頗像一個來自另一世界的人,是偶然出現在那裏的。在課間休息時,我默默地俯視着京都市景。我沒有別的事可做,但我來到此間卻沒有感覺不愉快。

有一位法國女教師,看上去是感情豐富和待人親切的。聽她的課,我特別感覺快活。有一次,這位教師要求我們寫一篇題為“散步”的法文作文,我用法文寫下了這樣一篇文章:

我不想尋求都市的強烈刺激,我太懶散以致也不想到遠離都市的鄉間去旅行。我家就在皇宮附近,我常在宮內庭園中散步。秋天是最好的時光。鋪在皇宮古樹林間小徑上的落葉,在我的木屐下發出輕微的響聲,這響聲猶如一種難忘的回聲存留在我的心中。

平時這兒很安靜,常能見到年輕的母親們推着童車。在草坪上有兩棵銀杏樹。秋天,滿地皆是它們的黃色落葉。在一個晴朗的早晨,我看見樹下有兩個小男孩互相把落葉灑在對方的頭上。一條小狗奔跑過來,跟他們一起在鋪滿黃葉的場地上玩耍。抬頭看他們的上方,我見到了一根掉光了葉子的孤獨的銀杏樹枝,在陽光下閃耀着粉紅色的光。

我總是為了思考某一個問題而走出家門,但是我的注意力卻被周圍的事物所吸引,忘記了別的一切,我輕鬆愉快地走回家去……

事實上,我是一個孤獨的散步者。但是,我的新的構想卻是從散步中產生出來的。由於生性不愛説話,我通常整天坐在研究室裏讀雜誌而不和任何人講一句話。在我的朋友眼裏,我必定顯得既不友好又不快活。我並不滿意自己的行為,但發現要改也難。我認定不但我自己不幸福,而且我也無法使別人幸福,因而我覺得我應該是一生孤獨的。我最好是不結婚(我是這樣想的),因為那樣一來我將完全失去我自己的自由,而且又不能使我的妻子幸福。

我的小世界的窗户向着科學的庭院打開,但從這扇窗户裏卻射進來了足夠多的光。事實上,木村正路教授從校外邀請來了許多科學家作為臨時講演人,提供了一種很大的刺激。在我大學畢業後的兩年多內,荒勝文策博士、杉浦美勝博士、仁科芳雄博士等人從不同的角度做過有關量子力學的講演。他們都是在歐洲學習過新物理學的,其中尤其是仁科教授對我們影響最大。

當時,在物理學界常聽到人們説起“哥本哈根精神”這個詞,它是指哥本哈根大學以尼耳斯·玻爾為所長的理論物理學研究所。來自世界各國的優秀理論物理學家們仰慕玻爾博士而聚集在那裏,包括一些日本科學家在內。仁科芳雄在哥本哈根逗留的時間特別長。他的講演不僅僅解説了量子物理學,因為他給我們帶來了“哥本哈根精神”,以尼耳斯·玻爾為中心的當時最優秀的理論物理學家集體的精神。

(日)湯川秀樹 著,周林東 譯

書號:9787532790067

定價:45元

出版時間:2022年11月

上海譯文出版社

內容簡介

“我作為一個科學家而成長起來的道路,就是我作為一個人所走過的同一條道路。”

出生於學者家庭的湯川秀樹寡言羞澀,敏思好學,從小便展現出在理科方面的天賦。年至五十,他提筆記錄下自己的童年和青年時期,回顧自己如何與物理學結緣並最終提出介子論。

湯川以恬靜質樸的文字,描寫了自己作為一名旅人和一名荒野的開拓者,在人生的道路和探索學問的道路上所看到的風景。

作者簡介

湯川秀樹(1907—1981),日本著名物理學家。1907年出生於東京。畢業於京都帝國大學(現京都大學)理學部物理學科。1938年取得大阪帝國大學(現大阪大學)理學博士學位。1939年起任京都帝國大學教授,次年獲學士院恩賜獎。1942年兼任東京帝國大學(現東京大學)教授,次年獲文化勳章。1948年赴美國,在普林斯頓高等研究所任客座教授,後於次年7月起任哥倫比亞大學客座教授、教授。1949年10月因其創立介子理論獲諾貝爾物理學獎,開日本獲諾獎之先河。1981年於京都病逝。

本文經授權轉載自微信公眾號“非虛構時間”。