被美國學校“封殺”的漫畫名著,時代悲劇下的生存實錄_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2022-11-28 08:14

公眾號:動畫學術趴/babblers

作者 / Pel

2022年1月10日,美國田納西州麥克明縣教育委員會以書中出現褻瀆、裸體、暴力、自殺元素為由,投票一致決定將漫畫**《鼠族》**(Maus)移出中學課程與學校圖書館,引發輿論譁然。

《鼠族》由美國漫畫家阿特·斯皮格曼(Art Spiegelman)創作於80年代,以作者父親作為主人公,講述二戰時期猶太人從納粹德國的種族大屠殺中逃生並在戰後重建自己生活的真實故事,1991年集結出版後廣受讚譽,當沉重敏感的話題遇上俚俗形象的媒介,《鼠族》成為漫畫界的一顆驚雷。

1992年,《鼠族》更榮獲普利策獎,成為首部被嚴肅文學獎項承認的漫畫****。直到最近,依然有大量關於它的研究問世。上週三,美國向阿特·斯皮格曼頒發了代表文學界最高榮譽之一的國家圖書獎-傑出貢獻獎。

由尼爾·蓋曼(左)為前輩阿特·斯皮格曼(右)頒發國家圖書獎

研究《鼠族》的各色專著

從《安妮日記》《辛德勒名單》到大屠殺倖存者文學,在上世紀下半葉的美國,講述猶太人二戰期間苦難的文藝作品有太多太多——漫畫《鼠族》究竟有着怎樣的魅力,讓它如此被文化界看重,又在問世近30年後引發社會爭議?

01

《鼠族》全書用動物擬人,角色的面孔被按照種族替換成鼠(猶太人)、貓(德國人)、豬(波蘭人)等動物,但情節安排並不戲謔。作者斯皮格曼用相當紀實的態度描繪了他的父親——波蘭猶太人弗拉德克在30-40年代顛沛流離的經歷。

戰前,勤快能幹的弗拉德克經營着自己的事業,小有成就,迎娶富商女兒安雅後一度過着優渥平靜的生活。直到1939年德國入侵波蘭,拉開了第二次世界大戰的序幕,弗拉德克告別妻兒和家業服從兵役,僅僅訓練幾天後就被派上戰場,但很快,波蘭軍隊被德國閃電般的進攻擊潰。

弗拉德克作為戰俘被扣押半年後,費盡周折回到了家鄉——但這只是噩夢的開始。

1938年,弗拉德克帶剛生完孩子的安雅出國療養時第一次見到納粹旗幟,當時戰爭尚未爆發

猶太人戰俘比波蘭人戰俘的境遇更糟糕

為了偷渡回家,弗拉德克謊稱自己是波蘭人,博取列車員的同情,漫畫中表現為戴上豬面具

德國佔領下的波蘭奉行希特勒的意志——“猶太人是一個種族,但不是人類”,安雅父親一家的產業統統被雅利安人沒收,住進猶太人隔離區。

接着,政府要求將70歲以上老年人統一轉移至捷克斯洛伐克的“療養社區”,在老人不出來就全家頂替的威脅下,安雅交出她了90多歲的外祖父母——那時他們還不知道,法西斯為這些人安排的結局是奧斯維辛集中營的毒氣室。

老年人被送走後,猶太社區很快遭到大規模管控,接着被登記、被清掃,弗拉德剋夫婦輾轉鄉下和城市,尋找各種能收留他們的場所,一直藏匿到1944年被蓋世太保查獲,送進奧斯維辛集中營。

在此過程中,弗拉德剋夫婦失去了幾乎所有在波蘭的親人,他們還曾將兒子裏希夫託付給賄賂了德國官員的猶太社區管理者,但很快,德國人決定清空整個猶太社區,那位管理者的妻子在蓋世太保來之前用毒藥毒死了自己和裏希夫。

路過一牆之隔被追捕毆打的猶太人,“如果走得慢,他們就抓我。走得快,他們就朝我開槍!”

當德國人開始清空猶太人聚居區,弗拉德克為一家人設計了地堡,躲過了幾次搜查

靠變賣珠寶等隨身家當捱過兩年後,斯皮格曼的父母最終還是被抓進奧斯維辛集中營

從佔領波蘭到大規模遣送至集中營,德國對猶太人的管控並非突然收緊,而是持續了兩三年的時間,像温水煮青蛙一般,慢慢撲滅猶太人反抗的可能。

一方面,利用武裝優勢扼殺反抗苗頭,支持波蘭人告發檢舉;另一方面,假裝維持現有秩序,甚至讓部分猶太人一度繼續保有經營商店和管理社區的權利,使他們誤以為只要順從德國就能維持現有生存。

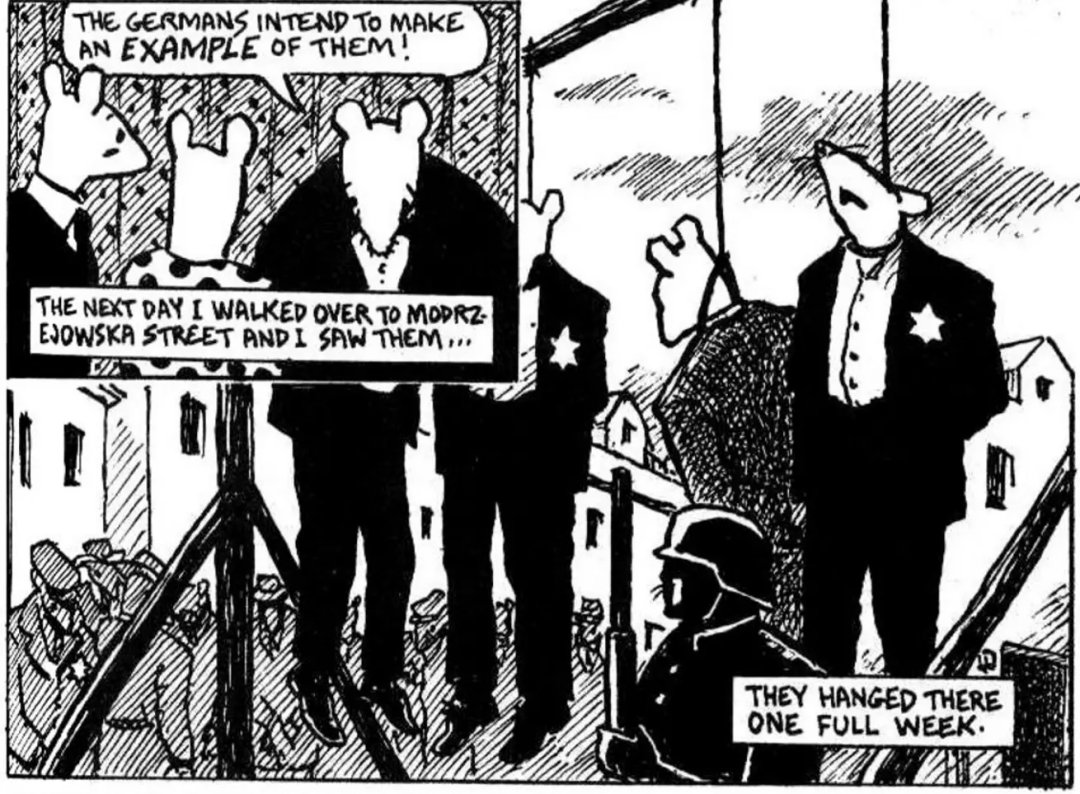

被殺一儆百的猶太黑市商人,也是弗拉德克的熟人

納粹以檢查證件為由命令城裏所有猶太人來到體育館,他們服從人命令,結果老人和子女眾多的家庭被送進了奧斯維辛

據統計,納粹在波蘭系統性殺害了90%(超300萬)猶太人人口。在隔離、躲藏、求生的過程中,任何細微的抉擇都可能左右自己的性命,即便因為策略和運氣在集中營裏倖存了下來,劫後餘生也沒有什麼好慶幸,奧斯維辛的創傷伴隨了斯皮格曼的父母一輩子,《鼠族》集中展現了時代悲劇下的個體苦難歷史。

不過,《鼠族》並沒有採用煽情式、沉浸式的悲情敍事,沒有將父母塑造成閃耀人性光輝的英雄,故事角色的行為邏輯都非常貼合現實。弗拉德克是一個精明的猶太商人,和母親安雅訂婚前會專門檢查她的房間,看到藥瓶時心想“她如果有病,我還娶她幹什麼”;在集中營裏,為了讓自己和安雅獲得更好生存條件,弗拉德克會想方設法跟納粹管理者搞好關係會為軍官教授英語、修補軍靴,也會積攢物資進行交易。

幫管理者修鞋

積攢香煙準備賄賂

尤其值得注意的一點在於,《鼠族》全書並沒有將離開奧斯維辛視作悲劇的結束,而是****包含了兩條故事線,大屠殺給兩代人造成了持續數十年的創傷記憶。

在過去的“二戰”時間線(1935—1951年)上,這本書如前文所述描繪了父親弗拉德克回憶裏的“倖存者故事”;在“當下”日常相處的時間線(1978—1980年)上,《鼠族》則講述了斯皮格曼“聽故事的故事”,書中多次穿插描繪了斯皮格曼拜訪父親、聆聽取材以及提出問題的場面,還刻畫了許多家庭瑣事和親子矛盾的場面。

弗拉德克把財富囤積在銀行,卻對周圍的人很苛刻,總認為再婚妻子想詐取錢財

母親去世後弗拉德克燒掉了她的日記,這讓阿特非常憤怒

在當下的時間線上,父親弗拉德克是個偏執的老頭,極端吝嗇、愛好囤積、歧視黑人,對兒子有病態的掌控欲,明明是富有的猶太商人,卻會專程去酒店拿免費紙巾回家,會擅自扔掉斯皮格曼不得體的外套,百般責難再婚的妻子;善良敏感的母親戰後精神狀況不穩定,於1962年在家中自殺,這給斯皮格曼帶來了極強的震撼和愧疚。在成長在和平年代的斯皮格曼記憶裏,雙親平常不會提起奧斯維辛的經歷,但創傷的餘波仍然為他的半生蒙上陰影。

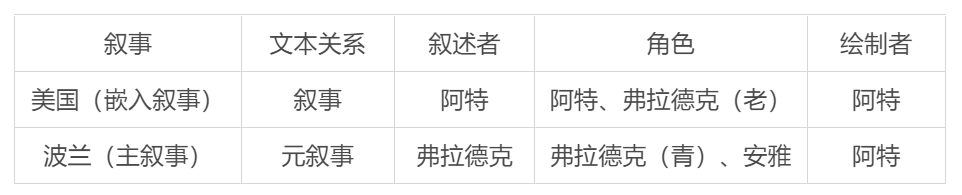

鼠族的敍事結構

同為大屠殺倖存者後裔的知名學者瑪麗安·赫希在閲讀《鼠族》後,提出了**“後記憶”**(post-memory)這一頗具影響力的學術概念,將《鼠族》給讀者的這種感受描述為“那些親歷者後代被父母記憶所困擾的生活狀態……(後記憶)並未超越記憶,因其代際距離而區別於記憶,又因其深深的個人關聯而區別於歷史。”

《鼠族》不只是一部回憶錄,更是兩代人敍述和重新想象創傷記憶的過程。雖然漫畫中用第一人稱的旁白保留了父親的原話,但如斯皮格曼回憶道,對於《鼠族》的創作:“我父親只能記得一部分,只能講一部分;而我只能理解一部分,只能傳達一部分。”

都説“奧斯維辛之後沒有詩”,但阿特·斯皮格曼直面了父親記憶裏的黑暗和痛苦,同時採用了過去現在雙線並行的敍事結構與圖文並置+動物擬人的漫畫表現,沒有避諱自己與父親、與那段歷史之間客觀的疏離感,這讓《鼠族》反而顯得並不輕浮,向讀者分享兩代人與“後記憶”共存的掙扎和憂鬱,探索了一種新穎的歷史敍事維度。

那些離世的家人

作者想象中,工作台下成堆的同胞屍體

02

除卻文本層面,《鼠族》的漫畫表現和創作脈絡同樣值得展開詳述。

阿特·斯皮格曼成長於反文化(counterculture)浪潮風起雲湧的60、70年代,北美漫畫的從業者和讀者開始呼喚更寬鬆的創作環境。漫威DC等主流超英漫畫自我革新,探索敍事深度和社會話題,不再向從前那樣顧忌以毒害青少年為由創設的漫畫準則管理局(Comics Code Authority,CCA)的審查。

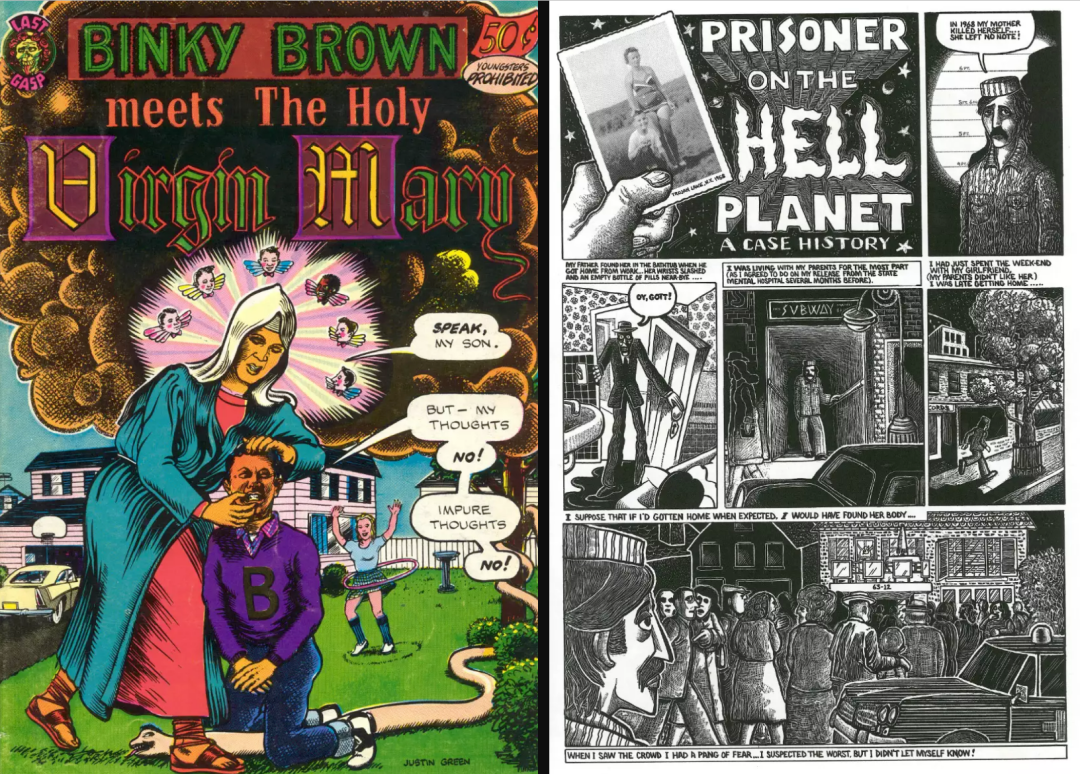

與此同時,以羅伯特·克魯伯(Robert Crumb)、賈斯汀·格林(Justin Green)等人為代表的地下漫畫(underground comix)成為重要的亞文化場景,他們刻意遠離主流超級英雄風格,把“comics”後兩個字母改成代表未知和限制級的“x”彰顯自己的離經叛道。斯皮格曼就是地下漫畫的深度參與者之一。

《鼠族》從地下漫畫身上繼承了三大創作特點:

1. 自由放肆地表達性、暴力等限制級元素。

2. 講述私人化的生命經驗,甚至是難以啓齒的潛意識、夢境。

3. 受迪士尼動畫和MAD雜誌影響,對動物擬人的推崇和惡搞。

左:地下漫畫家賈斯汀·格林(Justin Green)的《賓奇·布朗遇見聖母瑪麗》,北美自傳漫畫鼻祖

右:受賈斯汀·格林影響,斯皮格曼1973年發表的短篇漫畫《地獄星上的囚徒》,講述母親自殺後自己的痛苦心態,後來被收錄進《鼠族》

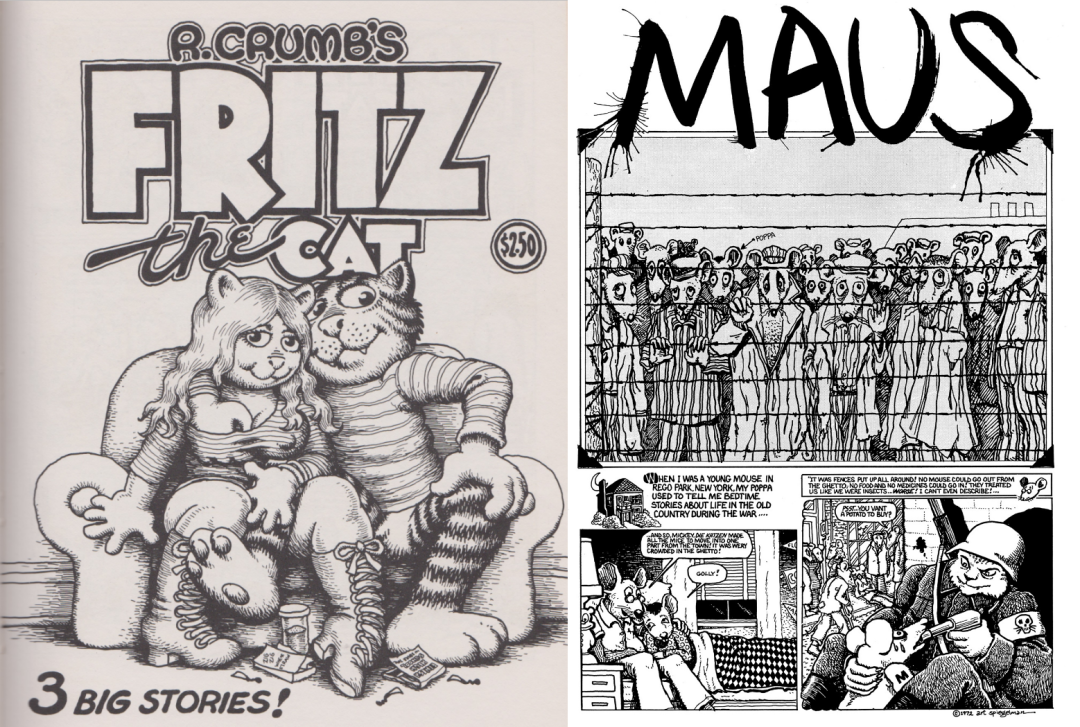

左:地下漫畫家羅伯特·克魯伯(Robert Crumb)的經典作品《怪貓菲力茲》,後成為現代獸迷文化的重要來源之一,還曾被改編為動畫

右:斯皮格曼1972年發表在地下漫畫雜誌上的三頁《鼠族》原型,相比後來的版本角色神情更加誇張

而到了70年代末,消費主義抬頭,嬉皮士迴歸社會,地下漫畫結束了蓬勃發展的時期,地下漫畫場景充斥大量庸俗化、套路化的下三濫作品,當宣泄慾望的地下漫畫失去了藝術表達的鮮活性,頂尖的作者進入畫廊被藝術市場收編,主流商業漫畫又依然沉醉於服務緊身衣超英讀者——斯皮格曼感受到漫畫的危機:

“20世紀70年代我在讀馬歇爾·麥克盧漢的書。他指出,一個媒介要麼是大眾媒介,要麼是藝術,要麼死掉。我意識到,漫畫在70年代就已開始衰落——漫畫真正是大眾媒介的光輝歲月已經逝去。我認為漫畫必須要跟浮士德進行一場交易了……(即)進入圖書館、書店、大學和博物館。”

於是,他與妻子Francios Mouly一起開辦了先鋒雜誌**《RAW》,以此為陣地宣揚創作主張:他們將漫畫視作視覺現象的媒介(medium)而非俚俗敍事的類型(genre),研究古早漫畫的閃光點,解構玩弄漫畫元素,開拓了一條名為另類漫畫**(alternative comics)的道路。《鼠族》第一章最早便連載於1980年的《RAW》第2期上。

RAW封面(部分)

阿特·斯皮格曼早期的實驗漫畫

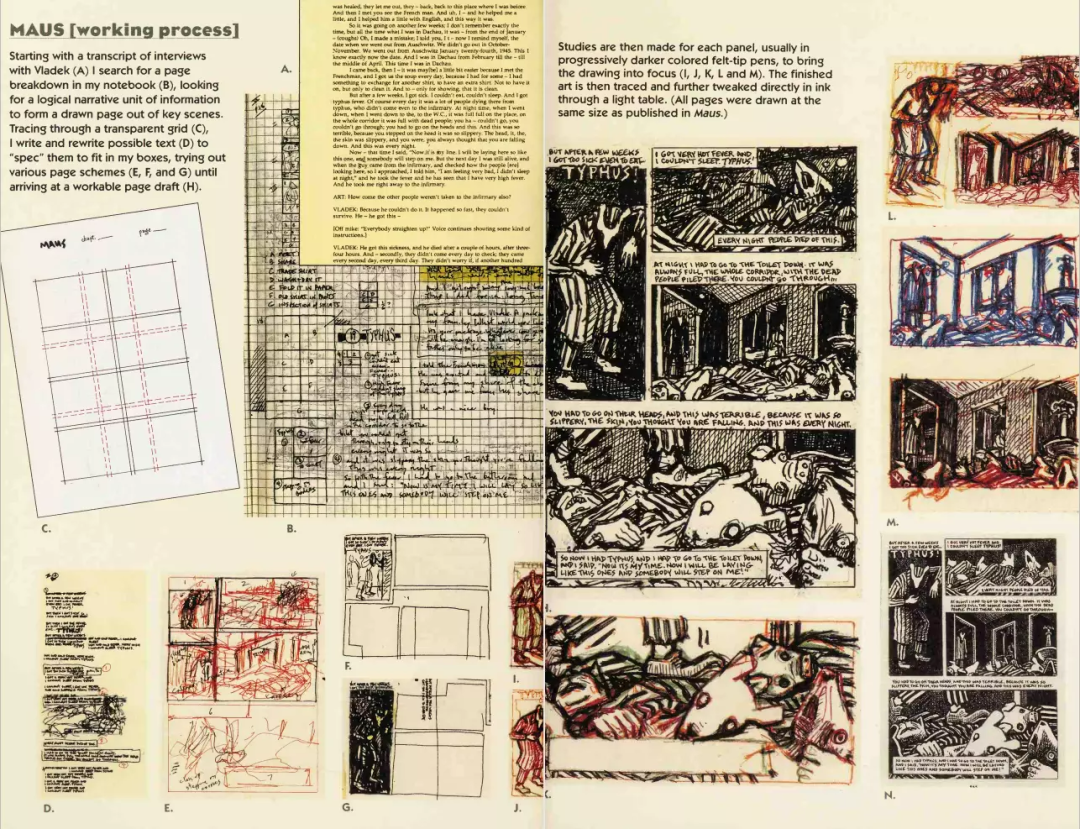

《鼠族》看似畫風粗糙,但其實創作相當嚴謹,歷經13年繪製完成,包含大量工於心計的圖像表達。

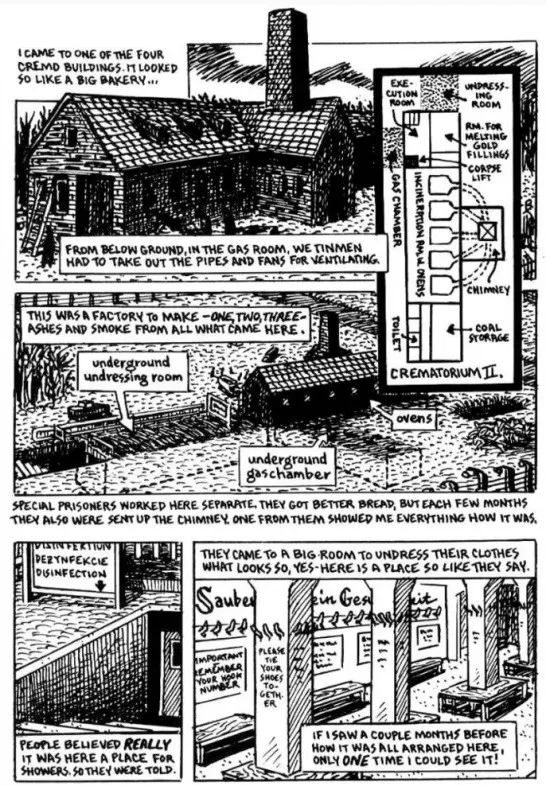

斯皮格曼繪畫風格多變,完全可以畫得更加殘暴或者痛苦,但為了與父親沉靜的回憶配合,他故意畫得更加收斂。只有每一章封面的線條更硬朗,衝擊力更強,讓人想起德國表現主義版畫。為增強細節的真實性,他還根據父親描述和外部資料繪製了避難所、地圖等圖示。

《鼠族》的分格以矩形格子為主,橫向多為二等分和三等分排布,初次接觸漫畫的讀者只需延續文字閲讀的習慣就可以流暢理解。斯皮格曼在此基礎上調整每一頁的局部分格,讓漫畫更有敍事節奏感和視覺設計感。

如下頁,第①格與第⑥格構圖對角對稱,因為處於“當下”時間線,角色被塗黑,也沒有黑色的框線;第②-⑤格講述父親排隊領取食物,處於“集中營”時間線,它們可以拼合成一副連貫的場景,但每一格都出現了主角弗拉德克,實現了同一空間下不同時間的多聯畫格(polyptych)。

下面這一頁尤其展示了斯皮格曼編排圖像的功力:

-第①格和第②格指示位置關係,角色進入房間,父親準備騎上腳踏車;

-第③格和第④格構圖相同,作者勸説父親説出故事,作者手拿一幅照片;

-第⑤格和第⑦是狹窄的開放式構圖,父親坐上車,試圖拒絕講述,但右側露出的手臂上有奧斯維辛集中營的編號;腳放上踏板,準備使力;

-第⑧格,父親同意開始講述,畫格變成圓形,提醒讀者開始新的敍事線索;年輕的父親肖像也呼應了前幾格兒子手中拿起的照片;

-④⑤⑦格放在一起,形成一張準立體主義繪畫,拼湊出一個不完整的、被(畫格/過去)禁錮的猶太老人,第⑧格成了他的車輪,隨着回憶開始轉動——帶領讀者進入下一頁、二戰前。

當然,即便沒有察覺這些細節,也不妨礙流暢的閲讀體驗,斯皮格曼只是喜歡埋藏深讀漫畫的樂趣。漫畫結合了文字和圖像的力量,允許享受閲讀享受觀賞,相比於電影又脱離了時間的桎梏,擁有經得起凝視和回看的物理結構。

從阿特·斯皮格曼為代表的另類漫畫家開始,避免陷入主流既定套路,將台詞、氣泡、格子等視為漫畫的基本元素,有意識地重新設計其構成,也成為了當代北美先鋒漫畫創作最顯著的特點之一。

《鼠族》中一頁的創作流程

03

受版畫小説、報紙漫畫和地下漫畫等多條創作脈絡影響下誕生的《鼠族》,收穫了普利策獎主流認可,拓寬漫畫在大眾層面的影響力,同**《守望者》《黑暗騎士歸來》一道催生了名為“圖像小説”(graphic novel)的市場,《美生中國人》《我在伊朗長大》《歡樂之家》**等自傳式漫畫蔚然成風。

而阿特·斯皮格曼創辦的《RAW》也為一代先鋒創作者打開了另類漫畫的視野,克里斯·韋爾(Chris Ware)、理查德·麥奎爾(Richard Mcguire)等藝術家都在這裏發表了成名作,成為了連接北美漫畫過去與未來的支點。

意大利文學大師翁貝託·艾柯曾經盛讚《鼠族》:“當兩隻小老鼠談情説愛時,你感動了;當他們受苦時,你哭了。慢慢讀完這本由災難、幽默和生活瑣事構成的小故事,你就被這個猶太人家庭的遭遇俘虜了,被捲入温柔而迷人的旋律。”

《鼠族》的故事並不宏大,既是“我父親的泣血史”,也是“我自己的受難史”,但個體故事同樣能震撼人心,勾連複雜的思緒。《鼠族》可以被歸為回憶錄、歷史、虛構作品等多種體裁,連普利策獎都不知該如何給它分類。圍繞它,催生了大量來自歷史、文學、電影領域的重要學術研究。

《鼠族》甚至生髮出大量爭議:在德國,封面上的“卐”字標誌為出版方帶來麻煩,幾經周折才説服德國文化部;在波蘭,有人認為波蘭人被寫成納粹共犯,構成了種族誹謗;在以色列,有人認為它是猶太民族的自我貶低;而在時下的美國,《鼠族》又成為“取消文化”下新一批禁書運動的受害者。他們似乎真的相信全部消除掉那些“刻板”,就有助於改變某些“印象”。

但不管怎樣,從《鼠族》開始,漫畫早就褪去了孩童的稚嫩,從“comics”演化為阿特·斯皮格曼所倡導的“Co-Mix”,擁抱多元風格、議題、體裁的未來。

參考資料:

Family Pictures: Maus, Mourning, and Post-Memory

MetaMaus: A Look Inside a Modern Classic, Maus

Public Conversation: What the %$#! Happened to Comics?