這樣的口號都喊出來了,俄羅斯還能管住小弟們嗎?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2022-12-05 21:57

大家好,我是烏鴉。

近來普京在外交場合屬實不太順利。

2022年11月23日,普京在亞美尼亞召開的**集安組織(“獨聯體集體安全條約組織”)**峯會上再遭挫折:當日,亞美尼亞總理帕西尼揚拒絕在聯合聲明上簽字,這讓普京當眾下不來台,氣得直接扔筆。

更有甚者,峯會後的成員國領導人合影上,帕西尼揚專門和普京拉開了距離,表現出強烈的疏遠情緒,可謂不加掩飾。

這還不算,亞美尼亞首都埃裏温街頭上擠滿了手舉火炬的抗議人羣,他們高呼**“普京是殺手”、“擺脱俄羅斯的陰影”、“我們的未來必須與西方聯合”等反俄親美口號。**

面對傳統小弟亞美尼亞如此的“盛情好客”,普京只是略帶自嘲地評價道:“就所有問題達成協議,這幾乎不可能嘛,但總的來説,集安組織的工作是非常密集和有益的。”

亞民眾反普京遊行

可帕西尼揚卻沒給普京多少面子,他直接表露不滿理由:“聯合宣言對阿塞拜疆對亞美尼亞的侵略沒有一點政治評估。”

説白了,亞美尼亞人此舉就是對俄羅斯人保護小弟不力的抗議。

烏鴉的老朋友,來自亞美尼亞的李夢妹子這一次還專門就此事發表了自己的看法:

李夢,之前烏鴉和朋友和她聊過關於亞阿戰爭的看法

“9月份那會,阿塞拜疆人在土耳其人的支持下,直接將戰火燒到了亞美尼亞本土,這是要對我們進行種族清洗,可俄羅斯人幹了什麼,普京當局又幹了什麼,放任我們被欺凌!你們中國人也別動不動就説我們親美導致的,這種保護不了我們的老大哥有什麼用,我們不親美能怎麼辦?亡國滅種的危急時刻,什麼政治尊嚴都是扯淡,現在這種時候,我們只求不要被阿塞拜疆人滅絕,再親俄估計就是等死了!”

誠然,這話帶有強烈的個人情緒,但確實代表了不少亞美尼亞人的心理:這集安組織沒卵用呀,自己再跟着俄羅斯混,還有前途嗎!

然而大家如果有印象的話,“集安組織”上一次進入視野,還是年初哈薩克斯坦動亂之際,集安組織“天降神兵,挽哈薩克社稷不倒”。

怎麼短短10個多月,這人心就要散了呢?

實際上如果將觀察時間段拉長,就不難發現,在哈薩克斯坦的“神勇”,那才是集安組織罕見的“超常發揮”,從20多年前成立以來,大多數時候,這個組織的表現都只能用“令人失望”來描述。

1

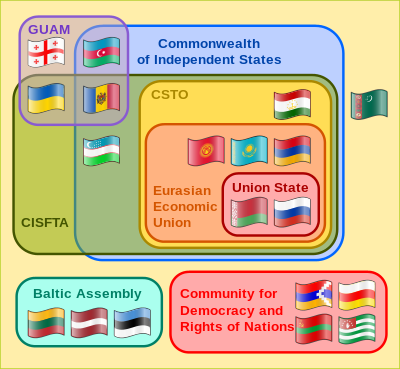

“獨聯體集體安全條約組織”,從名字就不難看出,它的誕生和蘇聯的解體密不可分。

彼時,許多從聯盟新獨立出來的國家嚴重缺乏治國經驗,整個社會都面臨着嚴重的政治、經濟危機,國家安全方面更是危機四伏。

為了化解內外壓力,除了分離傾向最強的波羅的海三國外,其餘原蘇聯加盟共和國紛紛選擇抱團取暖,加入由俄羅斯主導的“獨立國家聯合體”組織,試圖緩和聯盟解體帶來的衝擊,以保障國家治權的平穩過渡。

1991年12月8日,俄、烏、白三國領導人在白俄羅斯簽署《獨立國家聯合體協議》,宣佈組建獨聯體。同月21日,除波羅的海三國和格魯吉亞外,其他11個加盟共和國簽署《阿拉木圖宣言》和《關於武裝力量的議定書》等文件,正式宣告成立獨聯體及蘇聯停止存在。

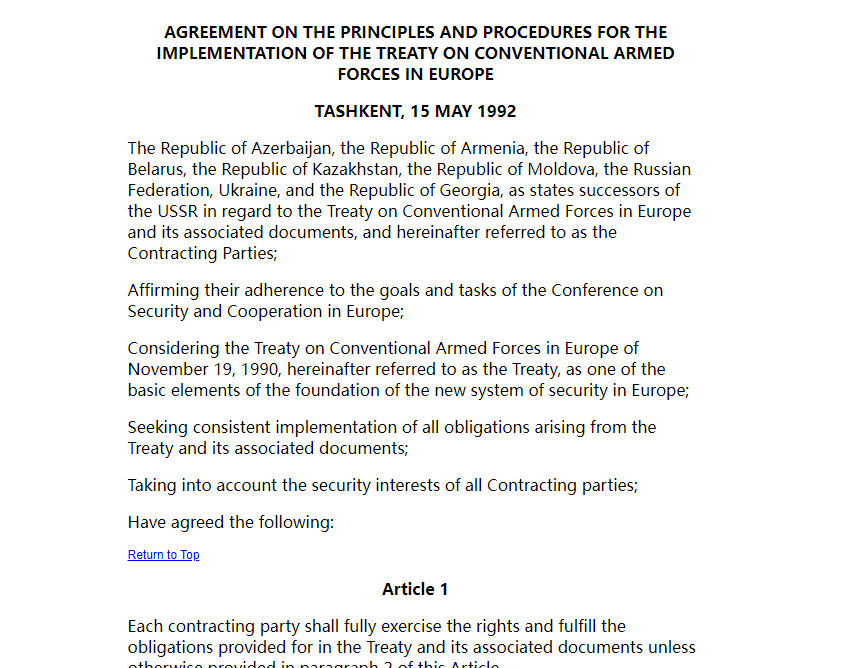

有了獨聯體這一宏大的安全框架後,其中6個政治關係相對密切的國家又於1992年5月15日,在烏茲別克斯坦首都塔什干共同簽署了**《集體安全條約》**。

次年,又有3個獨聯體國家加入,至此,除了宣稱“中立”的烏克蘭、土庫曼斯坦以及和俄有領土糾紛的摩爾多瓦外,《集安條約》囊括了多半獨聯體國家。

最終,該條約於1994年4月20日完成國家批准程序後正式生效,並確定了基本宗旨:建立獨聯體國家集體防禦空間和提高聯合防禦能力,防止並調解獨聯體國家內部及獨聯體地區性武力爭端。

可以説,成立之初的集安組織頗具規模,如果能夠用心經營,的確可以大大加強俄羅斯同其他原蘇聯加盟國在軍事、政治領域的密切合作。

集安組織初期的協議(官方英文版節選)

然而,這條約從一開始就幺蛾子不斷,以至於組織很快迎來第一波分裂。

條約第四條規定**:如果組織內一個成員國遭受侵略,則將其視對本條約所有成員國的侵略。**

這裏就有個大問題了:組織內部成員“對打”又當如何判斷?

小國們的想法多是倚賴軍力強大的俄羅斯能出手平事,令各方不敢擅為。然而仔細想想,俄羅斯比之蘇聯如何?要是這樣就能保障“團結”,蘇聯還會解體?!指望本就各懷鬼胎的諸國能在涉及領土安全的大事上“協調一致”,這本就是妄想。

果然,“大哥”的威懾力並不好使。首先就是亞美尼亞和阿塞拜疆這對老冤家剛一建國就大打出手,甚至在簽署《集安條約》之際還打個沒完,直到條約正式生效後,才在俄羅斯斡旋下停戰。

亞阿戰爭

但阿塞拜疆實在是口服心不服,因為俄羅斯在這一衝突中“拉偏架”,暗中支持亞美尼亞軍隊。

比阿塞拜疆意見更大的,是格魯吉亞。因為在蘇聯解體之初,格境內的阿布哈茲和南奧塞梯兩個少數民族自治區造反搞“獨立”,按照集安條例,俄方理應幫助格平叛才是。

結果,俄羅斯竟然因為兩地親俄勢力較大,不但不幫忙平叛,還派“維和部隊”駐守當地,助其分裂,這極大傷害了格魯吉亞的心。

同樣不滿的還有塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦兩國,因為在1998年底和1999年中,塔、烏兩國先後爆發大規模內亂,導致局勢嚴重惡化,恐襲、武裝衝突不斷,人民流離失所。

可是,俄羅斯等國沒有派一兵一卒來救援。各成員國不由犯嘀咕:《集體安全條約》簽了一堆文件,結果連最核心的條款都無法落地執行。可見,集體安全條約並未準備好應對非傳統安全問題,反而時刻面臨組織危機。

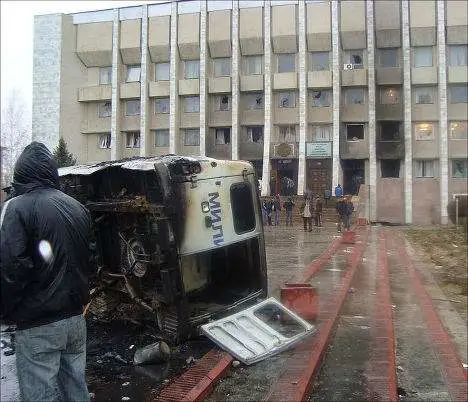

烏茲別克斯坦內亂

果不其然,在第一次條約簽署的締結期限於1999年到期後,又出幺蛾子了。

當時,俄、白、哈等六國倡議簽署一項關於延長條約的議定書,並在此基礎上通過條約期限自動延長的程序。

提議剛一出,格魯吉亞馬上跳出來宣佈拒絕加入,同時譴責俄羅斯背信棄義支持本國分離勢力,緊接着,阿塞拜疆和烏茲別克斯坦也宣佈:由於所謂的集安條約分擔沒有幫助自己解決所面臨的戰爭衝突,反而推波助瀾讓自己陷入危機,認定集安壓根不具備執行力,且面臨深刻的組織危機。

最終,集安組織第一次續簽,就走了三分之一的成員,凝聚力之差可見一斑。

對於退出的三國,俄羅斯之後一直試圖勸説其迴歸,格、阿兩國由於同俄存在嚴重分歧,且難以化解,最終徹底和集安分道揚鑣。不過,對烏茲別克斯坦的外交攻勢卻取得成效,一度讓集安組織有重整旗鼓之勢。

俄格最終發生衝突

2

烏茲別克斯坦作為一個雙重內陸國,其境內分佈着大大小小不同的政治、宗教勢力,長期面臨動盪局面。

這使得烏方需要一個強有力的靠山來保障其國防安全,跟俄羅斯搞僵了,還能指望誰?

就只能投奔老美了。

於是,烏積極發展同美國的關係,並在“911”事件後,藉着俄美關係向好的勢頭,允許美軍租用距阿富汗200公里處的汗阿巴德機場為軍事基地,用於支持美國轉運物資,併為飛機提供保養。

這也是美國在中亞的第一個軍事基地,駐軍一度多達1500人。但烏方的誠意沒能真正“感動”美帝。

2004年後,顏色革命席捲中亞之即,美帝積極挑唆中亞各國反政府勢力搞事,絲毫不顧及其中幾個已“投誠”的國家。

包括“烏伊運”(和“東突”為盟友)在內的各路極端恐怖組織開始興風作浪,烏局勢持續惡化。

“烏伊運”

2005年5月12日傍晚,位於烏東部的安集延市突然遭到一夥宗教極端武裝襲擊,當地的警察崗哨和軍隊營地同時遭遇恐襲,軍警抵抗不及時導致大批武器彈藥被搶。

武裝分子隨即衝擊安集延市監獄,並放出了一批在押犯。

5月13日,包括安集延市等多地,大批人羣突然湧上街頭,要求時任總統卡里莫夫下台。

在此危急情況下,沉默寡言的卡里莫夫立即出兵鎮壓,僅一日即平息騷亂,但依然有近200人死亡,包括數十名軍警。

之後,卡里莫夫立刻着手調查騷亂起因,果不其然,幕後策劃是美國CIA。

但更令卡里莫夫憤怒的是,美方居然還譴責烏茲別克斯坦“迫害少數民族,不顧人權”,要求烏方釋放“和平示威”者。

烏政府終於忍無可忍,立刻做出反制措施:驅逐部分歐美媒體人員,並同上合組織、集安組織積極聯絡。

同年7月5日,上合組織元首理事會在哈薩克斯坦舉行,會議宣言支持烏茲別克斯坦,“要求西方提出撤出中亞的時間表”,29日,烏外交部正式告知美國:美軍必須在180天內撤出汗阿巴德軍事基地。

同年11月,烏茲別克斯坦宣佈和俄羅斯簽署聯盟條約,並於2006年8月重返集安組織。

到此,集安組織看似算扳回一局,但老毛病不改,危機只會重複上演。

2008年11月,塔吉克斯坦宣佈準備興建一座大型水電站,這立即引起烏茲別克斯坦的強烈抗議:塔方的修建計劃將截留部分水資源,從而減少作為下游國家的烏茲別克斯坦的水流量,威脅烏重要財政收入來源的棉花種植等產業的發展。

可當兩國發生爭執之際,俄羅斯這個大哥卻再度犯了拉偏架的毛病:因為塔方的水電站建設涉及俄羅斯寡頭的利益,俄方最終宣佈反對烏茲別克斯坦的立場,水電站將繼續開建。

這導致俄烏兩國關係開始遇冷,烏國內的反俄派力量開始回升。

俄羅斯應對此類危機的辦法總是簡單粗暴,它的決定是需要加強在中亞的軍事存在,認為這樣才能避免小弟們離心離德。

於是2009年7月,俄羅斯宣佈要在吉爾吉斯斯坦奧什州建立一個新軍事基地(俄在吉已有坎特軍事基地),作為集安組織快速反應部隊的部署地。

這引發烏茲別克斯坦的強烈反對,烏外交部直截了當地表示:在複雜和不可預測的領土上執行這一項目,可能會加劇軍事化過程並引發所有類型的民族主義對抗……而且它可能導致激進極端主義勢力的出現,這些勢力也許會給整個中亞地區帶來動盪。

烏方如此反應也有他們自己的想法:如果俄羅斯在中亞的軍事影響力全面擴大,讓烏喪失更多自主權之餘,安全反而更難以保障,更關鍵的是,烏方對俄主導的集安組織的實際作用仍抱有強烈的不信任感。

最終,俄羅斯在吉增設軍事基地的計劃落空。作為替代方案,俄羅斯將在吉爾吉斯斯坦設立一個軍事培訓中心。

事實上,烏方的想法還真應驗了。

2010年後,中亞各國頻繁爆發大規模族羣衝突以及“顏色革命”式的騷亂,其中最嚴重是在同年4月吉爾吉斯斯坦爆發的騷亂。

當時,吉總統巴基耶夫見局勢難以控制,被迫辭職流亡,之後,吉騷亂愈演愈烈,到同年6月初,吉南部地區的烏茲別克和吉爾吉斯兩族爆發衝突。

雙方羣眾持各種武器互相仇殺,傷亡慘重,近百人死亡,近千人受傷。

吉臨時政府過渡總統奧通巴耶娃不得不在12日簽署法令,宣佈戒嚴,同時請求俄羅斯請求軍事援助,結果得到的依然是冷眼旁觀。

普京在接受媒體採訪時,更是直截了當地説道:“不管是俄羅斯,還是我本人,還是俄官方人員,都和吉國內的事件無關。”

各集安組織成員國見俄羅斯沒有動靜,自然也選擇了沉默不語。

俄方如此態度讓吉方大失所望,也讓吉境內的親美勢力一度抬頭。

原本吉方曾強硬要美軍撤出在中亞的最後的軍事基地——瑪納斯空軍基地,但在騷亂髮生後,美軍得以在中亞多苟了四年多,一直到2014年,美軍勢力才被清出中亞。

駐吉美軍

俄羅斯的消極態度更讓烏茲別克斯坦失望透頂,烏方斷定:俄領導的集安組織沒有任何行動能力,所謂的保護成員國安全完全是一紙空文,甚至其自身存在合法性和行動能力都值得懷疑。

就在這時,西方勢力也察覺到了俄烏間的矛盾,他們立即吸取教訓,決心要改善和烏茲別克斯坦的關係。

歐盟先是在2008年宣佈取消對烏制裁,次年又取消了對烏軍售禁令;美國國際開發署也在2008年恢復了對烏援助。

緊接着,北約再度説服烏茲別克斯坦簽署了一項合作協議:通過烏領土向駐阿富汗北約軍隊運送非武器類物資。

於是,西方和烏茲別克斯坦的關係火速回温,僅在2010年-2011年,就有包括英國、德國、西班牙、波蘭等多個西方國家的領導人訪烏。

在得到多項西方援助後,烏茲別克斯坦宣佈同意歐盟在烏設立代表處,並同意北約加大利用烏的基礎設施,向駐阿軍隊輸送非武器類物資。

等到了2011年烏茲別克斯坦獨立20週年之際,時任美國總統奧巴馬破天荒親自打電話向烏總統卡里莫夫表達祝賀,同時,時任國務卿希拉里也成功訪問烏,雙方達成了在烏設立一個新的轉運中心的協議。

在西方的“糖衣炮彈”攻勢下,烏茲別克斯坦對俄羅斯“一毛不拔”的摳門越發不滿。

可都到這個節骨眼上了,當時的俄政府卻在火上澆油:2011年8月,在塔吉克斯坦首都杜尚別召開的集安組織年度非正式峯會上,時任俄總統梅德韋傑夫正式建議將集安組織成員國一致同意的決策程序改為簡單多數通過,以提高集安組織的行動效率。

此建議一出,烏茲別克斯坦堅決反對:集安組織中的吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦和烏素有積怨,如果在一些涉及關鍵利益的行動上,塔、吉兩國完全可能仗着所謂“多數通過”原則,無視烏方反對來通過不利於烏的條約。

更令烏茲別克斯坦不安的是,如果答應了這項原則,那今後一切都真的得“唯俄羅斯馬首是瞻”。卡里莫夫總統遂萌生了徹底退出集安的心思。

那麼,面對烏茲別克斯坦再生反意,俄羅斯注意到這個問題了嗎?當然注意到了,而且還積極去彌補了。

3

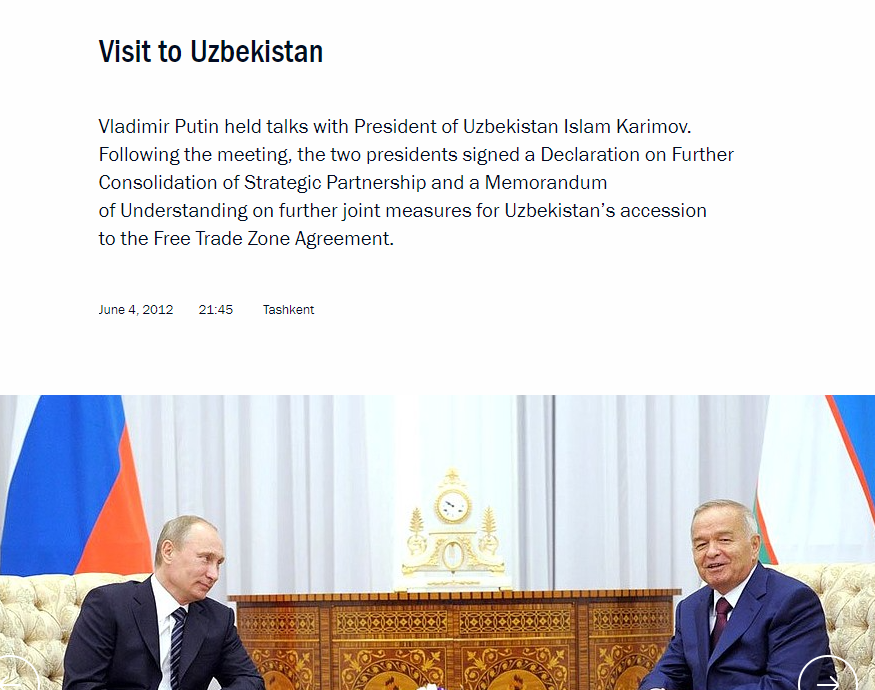

2012年6月4日,重新當選為總統的普京將烏茲別克斯坦作為其中亞出訪的第一站,以示自己對俄烏關係的重視。

兩國元首在塔什干的會晤中,分別簽署了《深化戰略伙伴關係聯合聲明》以及《烏茲別克斯坦加入獨聯體自由貿易區諒解備忘錄》兩個文件,烏方承諾在2012年底前加入獨聯體自由貿易區的談判。

可在接下來的會談裏,雙方矛盾顯現。

卡里莫夫希望普京政府能夠在對阿富汗的問題上扮演更重要的角色,同時要讓集安組織的基本協議得以落實,加大對烏的援助。

可是,普京默不作聲,這讓卡里莫夫十分憤怒,雙方會談最終不歡而散。

普京在塔什干就停留了幾個小時,烏國家電視台甚至都沒提及普京這次到訪,而烏新聞社在其社論中,更是毫不客氣地指出:經受時間考驗的烏俄夥伴關係已經崩潰。緊密的俄烏關係是烏積極參與集安組織的前提,而上述事件所表現出的俄烏關係冷淡,自然深刻影響烏參與集安組織的意願。

至此,俄烏關係降至冰點,烏茲別克斯坦徹底對集安組織失望,就在俄烏會談後短短三週左右,烏茲別克斯坦直接向集安組織發出照會:烏方希望暫停自己的集安組織成員資格。

雖然烏方沒明着提“退出”,但稍微有點腦子的人都會明白,烏茲別克斯坦這一次是真的一去不返了。

卡里莫夫政府這一舉動明顯是給普京政府甩臉,集安組織各國一片譁然。

但俄羅斯方面似乎也想爭取體面,時任集安組織新聞秘書扎伊內特季諾夫在烏髮出照會的當天即表示:俄方認為,烏茲別克斯坦決定退出集安組織是其作為該組織成員國的合法權利。

彼時的俄政府發言也保持了戰略定力,沒有對烏進行譴責,僅僅強調烏的選擇還有待進一步觀察,以及集安組織的發展取決於成員國的一致立場。

直到一個月後,時任俄國防部部長謝爾久科夫才發了一個含糊其辭的聲明:“烏茲別克斯坦退出集安組織無疑會帶來負面影響,因為烏將不再參與穩定中亞局勢的集體行動。”

時任集安組織秘書長博爾久扎也在8月1日發了一個相對“嚴厲”的措辭:“我認為,烏的決定有損集安未來行動能力。因為烏境內存在一些極為重要和相對現代化的軍事基地和設施,儘管集安組織此前並未動用這些基地和設施,但烏暫停集安組織成員國資格,將導致集安組織即使是在緊急狀態下也無法使用它們。”

不過,這些聲明都在烏國內遭到羣嘲:俄羅斯根本沒有盡到所謂的盟友義務,除了傷害烏主權外,一無是處,雖然西方勢力也一樣不安好心,但多少還是給了一點實惠。

烏茲別克斯坦的第二次退出也讓集安組織其他成員憂心忡忡,紛紛對集安表示出質疑,眼看人心要散盡,俄羅斯這時候才終於回過神來:繼續在那擺爛玩虛的,這組織真就可以不用要了。

於是,在2012年10月,集安組織終於進行了第一次軍事聯合演習,兩個月後,集安組織軍事委員會成立,以此對集安組織各項安全行動的開展做出具體部署。

但這會兒才行動還是有些晚了,人心思動,各成員國都開始學烏茲別克斯坦那樣給自己找出路,其中不少和上合組織重疊的集安組織成員國,比如哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等“突厥語系”國家,乾脆將更多精力都投向上合組織或者土耳其的突厥國家組織。

而像白俄羅斯、亞美尼亞則在強調同俄“傳統友誼”之餘,也同西方眉來眼去。

對此,俄羅斯也終於開始意識到:不拿點硬的,真拉不住人了。而年初的哈薩克斯坦局勢,給了俄羅斯這樣一次機會。

2022年1月初,哈薩克斯坦爆發反政府騷亂。哈政府在無法有效控制軍隊平叛的情況下,向集安組織求援。

1月8日,以俄軍為首的數千集安維和部隊“神兵天降”進入哈首都,原本勢頭正旺的騷亂被迅速壓制,在集安維和部隊的震懾下,原本躊躇不前的哈安全部隊立刻採取強硬措施,果斷進行鎮暴。

僅僅一天後,哈各地亂局被火速熄滅,一週後,哈薩克斯坦徹底平穩局面。

這次行動也讓集安組織一時間備受矚目,俄方此舉極大安撫了組織各成員國的顧慮。

但在俄羅斯實力持續收縮的今天,這種“雷霆行動”可一而不可二。

尤其在俄烏衝突爆發之後,無論是集安組織的“團結”,還是俄羅斯自己的精力,都難以維繫。

阿塞拜疆第一個按捺不住了。

當俄羅斯撤走了大批在亞阿停火線的“維和部隊”去投入烏克蘭戰場之際,阿塞拜疆立即抓住這個良好時機打算完全收復失地。

2022年9月12日,阿軍突然向亞美尼亞陣地發起進攻。

由於武器裝備的劣勢,亞軍被打得丟盔棄甲,損失慘重,阿軍甚至越過了兩國的公認過境線,進入到非爭議的亞本土作戰。

亞美尼亞立即向集安組織求救,但這一次,集安組織卻再次發揮其“不動如山”的傳統藝能。

俄軍深陷烏克蘭戰場,只能動嘴呼籲雙方和解,其他成員國見狀,更是隻動動嘴皮子,沒有任何實質性軍事援助。

而阿塞拜疆在佔領了亞美尼亞140平方公里的法理領土後,也“見好就收”,在9月15日宣佈同亞方達成“停火協議”。

這次停火,阿塞拜疆壓根不看集安組織的面子,而是在土耳其的授意下,對亞美尼亞進行“切香腸”戰術,並最終收回卡拉巴赫的全部土地,甚至直接侵入亞本土。

正是面臨着“亡國滅種”危機的可能,也無怪乎亞美尼亞這一次如此不給普京面子了。

讓亞美尼亞人感到憤怒的還有哈薩克斯坦,年初,哈爆發騷亂之際,亞美尼亞在自身軍備嚴重不足的情況下,還是咬着牙派遣了數百維和部隊幫助哈平亂,可如今自己有難,哈方僅僅是宣佈“派遣觀察員”,如此“回報”怎能不令亞美尼亞人寒心?

可以説,集安組織一貫的問題,這次只是説徹底擺上了明面而已。

尾聲

有效的“集體安全”機制的建立,不僅需要客觀上各國間較高的經濟相互依賴,而且需要主觀上認為個體的安全可以通過集體的方式得到保護。

俄羅斯真的想經營好“集安組織”,是要努力取得其他成員國的信賴後,一起形成安全共識,同時建立更加緊密的經濟、政治、文化的聯繫,才有可能將集體安全條約組織建設成真正的“集體安全”機制。

只可惜,以上這些特徵在“集安組織”身上完全沒有體現。

畢竟當初就是爭權奪利才分的家,而各成員無論大小,根本上都缺乏足以控制局面的實力,這“集體安全”變成了“集體不安”!

參考資料:

知乎:狼天行VVL

B站:賽博情報站

靳曉、曾向紅:《上合組織和集安組織發展及前景— 基於區域公共產品理論的視角 》

楊謹碩:《集體安全組織的有效性分析》

曾向紅:《烏茲別克斯坦與集安組織的曲折關係》

王彥:《獨聯體集體安全條約組織安全合作模式分析》

Roger McDermott, “Moscow Fears Shift in Central Asia’s Strategic Balance Post-2014,” Eurasia Daily Monitor, Vol.9, No.119, June 22, 2012.

George Liska, Nations in Alliance: The limits of Interdependence

張喆:《集體安全條約組織在地區事務中的作用》

倪世雄:《當代西方國際關係理論》

曹楨:《聯盟理論與實踐——以集安組織為例》

陳麟安:《重新檢視聯盟理論:以北約存續及其對歐盟“共同外交與安全政策”的影響為例》

Glenn Snyder, Alliance Politics, Ithaca: Cornell University****Press, 1987.