伊朗人贏得尊重的秘密,不過兩個字_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2022-12-09 10:08

“觀眾調侃國足”與“彩票高手成功預測黑馬”已經是每次世界盃的保留節目,但這次,卻有個讓人意想不到的球隊——伊朗,帶來了一些不尋常。

不止因為他們在賽場中的博弈,更因為他們公然呈現出的集體對抗的姿態——在亮相之初,以“不唱國歌”表示對國內女性的支持、對上層部門的不滿。

這場拉鋸戰由來已久:今年9月,22歲的伊朗女性阿米尼遭到逮捕後去世,被捕的起因僅僅是不戴頭巾。此事掀起伊朗國內抗議,越來越多的女性站出來,集體呼籲不戴頭巾,男性也參與了支援。

前兩天,有消息稱,當局迫於形式已經取締了道德警察,看似是一項勝利,但又被媒體證實,是當局派出的“假新聞”。

足以可見上層的冥頑不靈,也由此更加證明伊朗民眾的勇氣。

可對這起明顯是“雞蛋與高牆”的事件,國內外的輿論場十分割裂。

“代表國家參賽卻不唱國歌”,這是讓人絞盡腦汁掏空學識也難以理解的,一些知名論壇上,不少網民就苦口婆心地指出他們是“遭到洗腦”“違背祖宗”“不顧大局”,但與此同時,同在“東方世界”且身處話題中心的伊朗人卻認為,球員們做得還遠遠不夠,有人説:“他們連世界盃都不該出席。”

世界盃期間,伊朗國家隊的海報被民眾焚燒

不用錯愕。其實,伊朗人的抗爭遠遠比想象中宏大而具體。

不僅在街頭巷尾、社交媒體或是球賽等公開場合,連審查十分嚴格的音樂、電影等文藝場上,也時常有他們曲線救國的身影。

如果瞭解伊朗文藝發展脈絡的跌宕起伏,以及伊朗的音樂人、電影人的抗爭之路,就能明白,“伊朗備受爭議而伊朗人卻能夠贏得世界尊重”這件事,絕對不是偶然。

跌宕起伏的現代化

前些天,崔健的一些經典曲目又從各個平台以眾所周知的理由消失了,但和伊朗對比,這似乎顯得不值一提。

伊朗對音樂的封鎖曾到何種地步?

答案是:大概僅次於朝鮮對韓國電影的封鎖。

2017年,由於在歌曲中“侮辱宗教神聖性”,伊朗死亡金屬樂隊ARSAMES的三位成員被逮捕。經過了漫長的博弈,最終法院在電話中宣判,對樂團成員處以14年半的監禁,對主唱處以74下鞭刑。

罪名足夠豐富,但事實如何?

ARSAMES公開質問:我們在音樂中討論波斯的文明和歷史,提到居魯士二世與一神教,就是犯罪嗎?即使他早在2011年就表態:我有自己特殊愛好和信念,但我同樣是穆斯林啊。

居魯士二世是波斯帝國的創建者,尊重各屬地的宗教信仰。瞭解到這點,就不難理解當局裁定的理由了。

這就好比,清朝文人寫了首詩,讚美女皇武則天,皇帝一看,這不是鼓吹女性當皇帝嗎,這怎麼行。畢竟,“大清”作為一個朝代,已經結束了它的征程,但這個詞語指代的腐朽統治思想,在某些地帶,也許還陰魂不散。

封鎖不僅只針對樂團,還有大眾。

早在2007年,就有230名青年觀眾因參加地下搖滾音樂會而被舉報接着遭到逮捕,檢察官的理由是:組織者想邀請年輕女性參加,並拍下她們的裸露視頻進行敲詐。所謂裸露,也就是不穿長袍而是相對“性感”的服裝。

搖滾在此地,就是通用罪證。但就在幾十年前,還並不是這樣風聲鶴唳的。

如同提起中國搖滾,人們總能想到94年的紅磡演唱會和魔巖三傑以及黑豹、唐朝一干樂隊,伊朗也曾擁有這樣一個讓人念念不忘的屬於文藝的黃金時代。

上世紀60年代,巴列維掌權,受到西方教育的他決定給這個幾世紀不曾改變的國家帶來一些新意,於是仿照歐洲進行了一系列現代化建設。“現代”的標準不僅體現在當地高大的建築上,還體現在人們的着裝與思想。

在改革下,女性擺脱了面紗和長袍,初次體會到了作為人本該享有的權利。

伊朗的流行文化也在寬鬆的土壤中迎來喘息。

當時,恰逢英國文化的風潮在全世界席捲,既現代又開放的伊朗深刻受到影響。搖滾穿越了地域、語言與文化的界限,受到感召的伊朗音樂人創作出大量優秀作品。

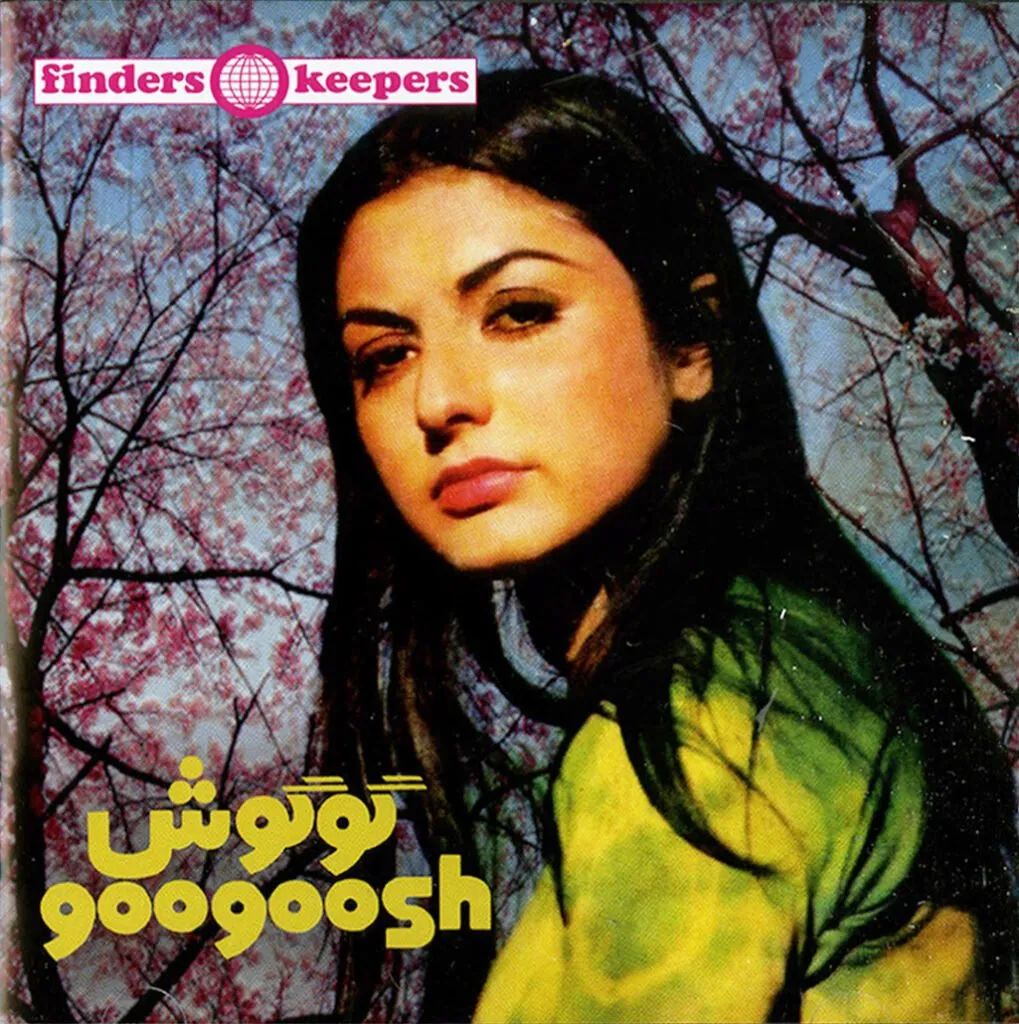

得益於多元風氣,女性歌手Googoosh在作品裏還將華麗風、嬉皮風等西方音樂風格融入了本土民族元素,紅極一時,甚至受到皇室邀請,在生日宴上獻唱。

不過,這些優待並沒有在短時間內推及到全體國民。

城市裏的女性教育得到改善的同時,農村婦女的文盲率仍然居高不下,在教士的鼓吹下,人們走上街頭,反對君主專制,期待建立真正的民主國家。

可事與願違,在革命中成為全民宗教領袖霍梅尼並沒有遵守承諾。1979年,隨着新政權的建立,現代文明被驅趕,原始宗教捲土重歸,黑袍和麪紗又回來了。

音樂、藝術、媒體也受到管制,伊斯蘭文化指揮部下的三個委員會共同審批歌曲歌詞與表演方式,作為西方文明的衍生產物,搖滾自此幾乎等同於被列入違禁名單。

夾縫生存的搖滾

然而,文明的春風一旦吹過,就不能清掃無痕,自由的滋味一旦享受,就很難甘情願地認為它是假的,很難完全忘記它並回到過去。

既然不能在國內販售,那就通過網絡傳播給海外受眾;等不到現場表演的批覆,就製作假證,或者——舉辦地下音樂節。

在審查嚴格的伊朗,地下不僅僅是一種風格,而是唯一的生存方式。

這裏不得不提到Meraj Ansari,他明面上的身份是2008年全國空手道、柔術冠軍,武術學校的校長,另一個身份則是地下樂隊的組織人。他在學校打造了秘密基地,定期邀請地下樂隊來這裏演唱。

Meraj Ansari(右)

這個過程並不輕鬆,為了防止引起注意,他會單獨通知每位觀眾,每次只進入兩三個人,演出結束再用幾個小時的時間把他們帶出基地。

在這個基地裏,地下樂隊不但能分享經驗,也能緊緊抱團,互相打氣。可圍堵也很快,即使很隱蔽,Meraj的武術學校依然遭遇了突襲。

説不準是什麼原因,但在當地,警察想找出地下樂隊並不難,畢竟大量當地人與他們沆瀣一氣,充當倀鬼,覺得玩搖滾不合法,見一個就舉報一個。

被捕後,Meraj被判處了100鞭和300美元罰款。警察輪番上陣,打累了就換一個,100鞭結束,法官還覺得沒夠,又讓打了30下。

保釋回家後,Meraj的學生提醒他,當地的宗教領袖注意到了他創辦的樂隊,開會時特意點名:他們是異教徒,要儘快“處理”。這不只是口頭威脅,異教徒在當地是十分惡劣的詞彙。這位宗教領袖早就公開呼籲要處決一位説唱歌手,儘管後來這位歌手移居海外,但最終依然遭到暗殺。

“他們想殺你,根本不用任何手續。”出於安全考慮,2012年以後,Meraj開始了流亡生活。演出、錄製並分享到網絡,收穫了來自境內外的大量支持。雖然不在國內,但他還是與國內的大多數樂隊保持緊密聯繫。

而這樣的樂隊,在審查如此嚴重的伊朗,還有1700個。他們為何面對如此兇險的環境仍然要堅持?

因為,伊朗的音樂人總是帶着一些抱負,充斥着對哲學、生命、愛情等問題的思考。

他們不僅僅是為了抒發胸臆,還有着責任感。

2000年,曾紅極一時卻被封殺了20年的歌手Googoosh終於獲得自由,但她只能在國外演出,不能在國內獻唱。這阻擋不了她對自由的呼籲,對同胞的關注。

2009年,Googoosh在聯合國總部參與抗議,條幅上寫滿被當局監禁、迫害的同胞的姓名;2012年,她發行歌曲《Behesht》支持伊朗的lgbtq羣體。

這樣的歌手遠不是孤例。今年抗爭開始,就有許多音樂人創作了歌曲,表達他們的態度。最出名的要數Shervin Hajipour的歌曲Baraye,意為:為了……一經發布,就斬獲了高達幾千萬的觀看。

雖然最終視頻被刪,但這些關注仍然留在了每個人的心裏,並且持續引發着迴響。

世界盃球場上人們舉着的牌子,有些就來自於此。

這裏僅附上部分歌詞翻譯:

為了在巷子裏跳舞。

為了打破在公共場合接吻的禁忌。

為了我們的姐妹,我和你的姐妹。

為了改變盲目的信徒。

……

為了人類、祖國、繁榮。

為了那個希望自己寧願是個男孩的女孩。

為女人,為生命,為自由。

曲線救國的電影

1979年以後,本來趕上了新浪潮、有巨大發展潛力的伊朗電影同樣遭到嚴格的文化審查。

伊朗70年代的電影海報

90年代誕生的《伊朗電影審查條例》規定了多項禁止題材:包括侮辱宗教、侮辱先知和領袖等等。

其中有個最耐人尋味的:不得用藝術手法向觀眾展示一個腐敗、墮落的社會。

也就是説,不能説實話。

據統計,1979年至2005年間,伊朗共有113部電影未拿到許可證,而伊朗每年也不過才有幾十部電影。

然而,就在這樣的環境中,伊朗電影卻收穫頗豐。

他們的電影多次在柏林電影節、戛納電影節等各個國際賽事中被提名以及獲獎,甚至早在2012年和2017年就兩次斬獲奧斯卡最佳外語片獎項,甚至跑在了幾乎沒有電影審查的韓國之前。

他們是怎麼做到的?

既然不能拍攝愛情婚姻這類傷風敗俗的,也不能拍攝反映社會問題的,那乾脆就另闢蹊徑,從兒童出發,不講陰暗面,但處處能體會到這個地區的獨特景觀。

比如首次入圍奧斯卡的電影《小鞋子》,故事很簡單:家境貧寒的男孩Ali不慎弄丟了妹妹ZaHra的鞋子,為了不被責罰,請求妹妹暫時保密,倆人輪流穿鞋子上學。偶然間,看到跑步比賽的季軍是獎勵一雙鞋子,Ali激動地報名參賽,就在以為自己是第三名時,沒想到卻拿到了第一名。

影片結尾,

小魚繞着滿目瘡痍的腳丫,畫面很寧靜

結尾很歐亨利,乍一看,似乎就是孩子為了單純滿足給妹妹鞋子的心願而向前奔跑,純粹而美好,但如果深究,一個最顯而易見的問題就浮上了水面:為何連雙鞋子也買不起,甚至要兩人輪着穿?

社會的貧富差距問題,由此顯現。

可為何能逃過審查?

或許是因為,電影作為一項影像藝術,本就是含蓄的,可解讀性比文字、歌曲要高,畢竟導演不會在畫面里加上一行字來傳輸自己的想法。而那些日常的景象,落在不同人眼裏,就有了不同的理念。

通俗一點,用宮鬥劇舉例,妃嬪每天早早起牀,梳妝打扮,把重重的金簪、配飾挨個往頭上戴,往往耗費許多時辰。在有些人看來,這個畫面淋漓盡致地刻畫了封建制度對女性的束縛,而在帝王階級看來,這卻是女子循規蹈矩的典範。

正是因為這種參差,導演的那點小心思,得以在看似美好的畫面中隱藏,最完整的保留下來。

也或許是因為,那些負責審查的老古董,沒看過什麼好電影,品味能力不強,也就不會過份敏感,品味出電影的另一層隱晦意義。

但總之,最重要的還是電影人的堅持。一遍遍摸清審查的邊界,或是暫時屈服,曲線救國,或是寧折不彎,對抗到底。

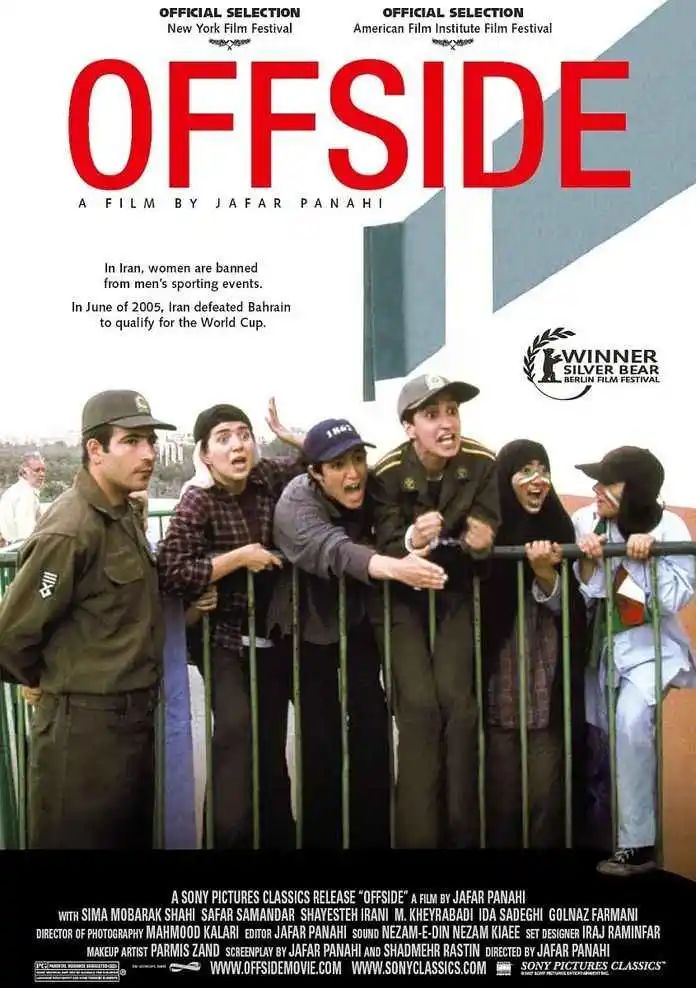

伊朗禁片導演賈法勒·帕納西曾多次遭遇審查,例如電影《越位》,提到熱愛足球的女孩為了進入體育場館觀看比賽,不得不女扮男裝。是事實,是現狀,但就是不能拍。

但賈法勒依然頑強對抗着禁令。不能出席戛納,就絕食抗議;被要求20年不能拍電影、寫劇本、接受採訪,就在接下來的八年裏拍了四部電影,託人拿到國外電影節放映。

即使是斬獲兩次奧斯卡最佳外語片、多個國際大獎的法哈蒂在電影審查問題上也直言不諱:自己不是英雄,無論怎麼説都不能改變伊朗電影的現狀。

伊朗進行示威遊行後,哈法蒂通過個人賬號發佈了一段視頻,呼籲全球藝術家、電影人能通過影像、文字多給予這些十幾歲、二十幾歲的年輕人一些支持。

這樣一位為國爭光的導演,沒有為未來和下一代而獨善其身,他在視頻裏這樣説:

這是我們的職責,這是人類的職責……為了一個更美好的明天。

此刻的世界,有很多人和伊朗女性一樣深陷泥沼,心底堅信的價值和追求,比如自由,比如自主選擇權,被身邊大多數人,被無孔不入的宣傳所質疑甚至被污名。

而勇敢的伊朗人就像是暗夜裏的星光,向他們證明那些心底的信念不僅是真實存在的,而且只要一個人身上散發出捍衞這些信念的勇氣,那她或他,便會讓謊言與妥協顯得齷齪不堪,繼而感染一個又一個人。

這,便是伊朗人為何會贏得尊重的“秘密”。