在中國,到底有多少人想通過當“精神病”來逃脱法律制裁?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2022-12-10 09:18

如果一個人拼命想證明自己是精神病,很可能不是為了儘早接受治療,而是有其他目的。

11月底的時候,寧波一名女子表示自己患有精神病,主動申請精神鑑定。剛開始人家鑑定機構拒絕了她的請求——精神鑑定是有嚴格規定和流程的,不能你自己跑過來説自己精神有問題就給你鑑定。

女子之所以申請精神鑑定,不是覺得自己真的精神有問題,是想讓別人覺得自己精神有問題,“這位女士來我們這裏申請精神病鑑定時,她的欠債已經上千萬元”。

隨着案件的審理,司法部門終於給她提交了精神鑑定的申請,“最終確定她在借錢過程中不存在精神問題”。

按照寧波市康寧醫院司法鑑定所主任姚文鳴的説法,這種想要靠精神病鑑定逃脱法律責任的人並不少見,“前段時間,有一位60多歲的老太太,投資虧了好幾百萬元,每天都吃不下睡不着,甚至產生輕生念頭,她的家人帶她來我們這裏申請司法精神病學鑑定,希望能通過這種方式把錢要回來”。

不只是某些心存僥倖的人,就連很多吃瓜羣眾也相信精神病是“後悔藥”甚至“免死金牌**”****。**

這種觀念並非突發奇想。

1

對於多數人來説,只要新聞中出現“精神病”“精神障礙”這些詞,通常都代表着不是什麼好消息。

今年6月份,上海的陳先生剛搬到新小區幾個小時,就發現自己停在樓下的摩托車倒在了地上,摩托車有300多斤重,就是故意碰也沒那麼容易倒地。第二天他和物業去調監控,發現竟然是一個連路都走不穩的老太太把摩托車推倒了。

路都走不穩了還要去推300多斤的摩托車,聽着都不像正常人能幹出來的事。陳先生上門找過當事老人,但對方口齒不清,且態度十分強硬,手中還拿着剪刀,讓他不敢過多接觸。

小區其他居民表示,涉事老人多次在小區惹事,破壞他人財物,甚至在疫情期間偷拿業主團購的物品。

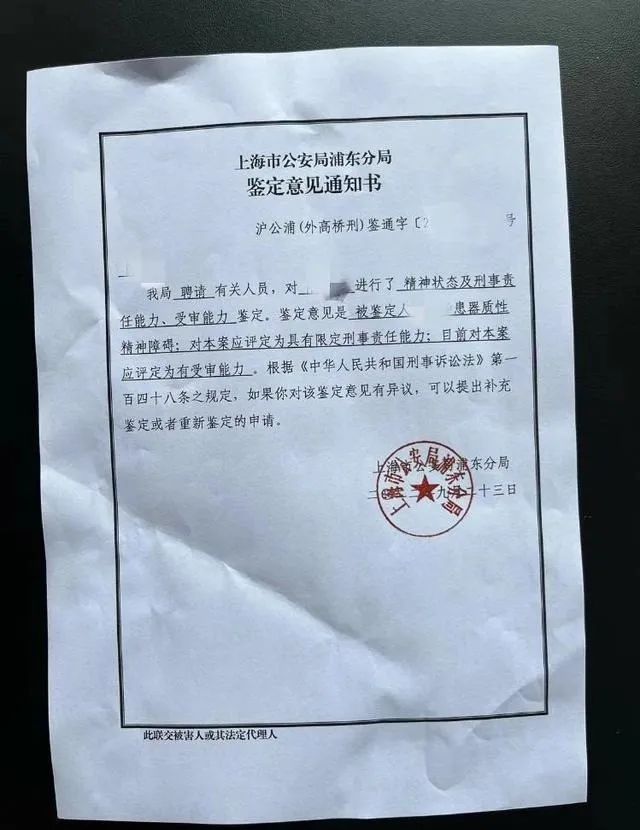

警方隨後對老人進行了精神鑑定,結果是其患器質性精神障礙,行為能力受限,但具有限定刑事責任能力,有受審能力。8月9日警方立案調查,定性為尋釁滋事。

在此期間,一直有鄰居和物業人員勸陳先生不要較真,“但我不想這麼不了了之,總該有人為這事負責”。因為壓力太大,而且下班晚一點就能看到老人站在樓梯口,陳先生怕引起麻煩難以處理,所以半個月後就搬離了小區。

11月底接受採訪的時候,陳先生説自己為此事付出的時間和精力成本早就遠超摩托車的損失,也承受了不少精神壓力,甚至生出了一些孤勇的氛圍,“事情發展到現在,我感覺我代表的已經不是我個人的利益了,而是同類事情背後所有受害者的利益”。

摩托車被推雖然倒黴,至少人身安全沒有受到威脅,但另一些受害者就沒有那麼幸運了。

還是在剛剛過去的11月,浙江永康一名女子上公廁被毆打一事,引發了廣泛關注。

根據被害者徐女士的描述,她走出公共廁所時,一男子突然從女廁隔間闖出,捂住她的嘴巴,用磚塊攻擊她的頭部,“我都還沒反應過來,就已經被撂在地上了”。整個毆打過程達20多分鐘,直到有人聽到了她的大聲求救前來將她救下。

事發後經典的一幕又出現了:**嫌疑人俞某的父親表示,俞某精神不太正常,曾想帶他到醫院,但他不肯。**但是受害者稱俞某電瓶車、手機用得很熟練,“本人看上去是正常的”,屬於“心理變態”。

至於俞某精神到底正不正常,只能等待最終的鑑定結果了。

早些年,依靠精神鑑定逃脱制裁的情況也不是沒有,尤其是在法律法規不夠完善的時候,畢竟我國的《精神衞生法》直到2012年才頒佈,2013年才開始實施。

2000年,湖北省松滋市黑社會頭子楊義勇殺人,其同夥重金收買精神鑑定人員,最後以“間歇性精神病發作,無責任能力”成功脱罪。直到伏法前,他還手持精神病鑑定證明叫嚷自己有**“殺人執照”。**

1999年,北京男青年張旭東故意傷人致死,而後他憑着學過的醫學知識,成功地裝瘋賣傻,蒙過鑑定人員,沒有被送進監獄,而是被送到了精神醫院治療,最終因為無法忍受精神病院的生活才説出了實情。

這些情況跟當時鑑定機構的混亂和人員素質的低下密不可分,而對於真正的專家來説,想要靠裝瘋賣傻來矇混過關根本不可能。上海市精神衞生中心鄭瞻培教授曾經遇到一個犯人,在看守所吃自己的大小便,以圖讓別人相信他有精神問題,“我接觸那麼多精神病患者,幾乎沒人會這樣做。這是他自己臆想出來的做法”。

而在另外一些案件中,即使犯人被鑑定患有精神病,也不一定能夠讓他們免除法律的懲罰。

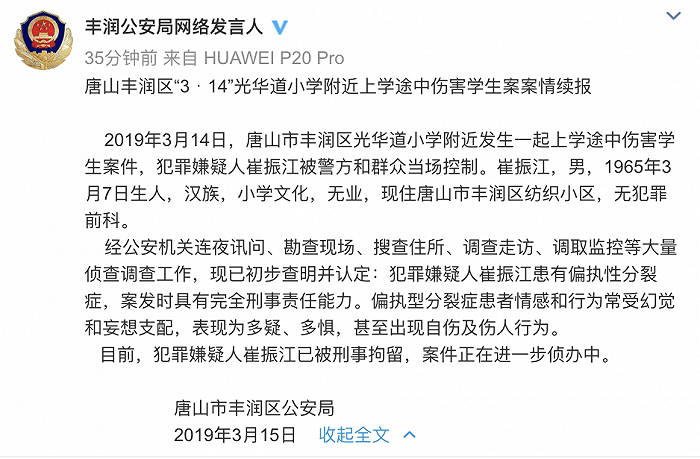

2019年3月14日,河北唐山市豐潤區光華道小學發生一起上學途中傷害學生案件,共造成17名學生受傷。3月15日,豐潤公安局通報犯罪嫌疑人崔振江患有偏執型分裂症時,還宣佈其案發時具有完全刑事責任能力,已被刑事拘留。

2018年6月28日,黃一川經反覆踩點、守候尾隨,在上海市浦北路世外小學附近公然砍殺無辜學生和家長,致二名兒童死亡、二人輕傷。

根據司法鑑定,鑑定人員發現黃一川具有妄想、幻聽和被洞悉感三種反常行為,認定其患有精神分裂症,具有限定刑事責任能力。

但是這個鑑定結果沒有對審判結果產生太大影響,黃一川最終被判處死刑,起訴書裏稱其**“犯罪手段極其殘暴,犯罪後果極其嚴重,社會影響極其惡劣,依法應予從嚴懲處”。**

這些只是近些年的部分案例,其中大部分嫌疑人就算被認定是精神病人或者患有精神障礙,依然沒有逃脱處罰或者法律制裁。當然,這跟案件的惡劣程度和影響範圍也有關係。

實際上,如今想要用精神障礙來脱罪,在很多國家都不太現實。

1996年,杜邦集團的繼承人約翰·杜邦當着受害人妻子的面,開槍殺死了自己的摔跤隊教練,這讓他成為了“美國歷史上最富有的殺人犯”。儘管辯護律師主張杜邦患有偏執型精神分裂症,但他仍然被定三級謀殺罪,並需要接受13至30年的監禁,並在2010年死於精神病治療機構,終年72歲。

至於美國那些著名的變態殺人狂,比如“山姆之子”“密爾沃基食屍鬼”“山腰扼殺者”“肥胖殺人小丑”,這些人的精神病辯護沒有一個成功的。

這是經過漫長探索之後的結果,在20世紀中期美國精神障礙辯護成功率還是比較高的。此後,不論是用精神障礙辯護的數量還是辯護成功率都不斷下降。

1985年美國搞了一項調查,科羅拉多州被捕的嫌犯中援引精神病辯護的例為4968比1,明尼蘇達州為2938比1。至於辯護成功率,明州和猶他州分別為86674比1和49140比1,這個概率基本上可以忽略不計了。還有一些州,乾脆取消了精神病辯護,即精神病犯罪與正常人同罪,還有11個州採用了“有病有罪”的裁決。

但是,精神病人無論被判有罪無罪,都只是開始,因為做出這些舉動的病人肯定不能隨便放回社會之中。

2

對於有潛在危害或者暴力傾向的精神病人,國際上比較通用的做法就是強制醫療,也就是關起來治病。

1954年胡志明訪問西安時,一名精神病人衝進了車隊,事後,周恩來批示要建立專門場所收治此類精神病人。此後,全國各地陸續建立了精神病管治院或管治所。

這些管制所的主要作用,就是強制收治所謂的**“武瘋子”**。

據最高人民檢察院刑事執行檢察廳原廳長袁其國的考證,最早設立精神病管制所的地方,正是西安。西安市安康醫院的前身“西安市精神病人管理所”,最初是由市衞生局、民政局和公安局聯合成立。其中民政局負責糧油問題,衞生局負責治療,公安局負責管理。

只不過當時這樣的管理模式並沒有推廣開來,一直到1979年,我國刑法確立了“精神病人在發病期間不負刑事責任”的原則之後,這個羣體才逐漸獲得了越來越多的關注。

1997年刑法還第一次引進了“強制醫療”的概念,規定被認定不負刑事責任的精神病人“在必要的時候,由政府實行強制醫療”。

1987年,公安部召開“全國公安機關第一次精神病管治工作會議”,提出將所有承擔強制醫療任務的精神病院,統稱為“安康醫院”。1988年1月,公安部印發《全國公安機關第一次精神病管治工作會議紀要》,要求各地抓緊建立公安機關管理的精神病管治院。

這些安康醫院有治安管理和醫療的雙重職能,是公安機關的組成部分,工作人員部分為公安正規編制,“職業上更接近警察,而不是醫生,也不歸衞生系統管”。

在相當長的時間裏,因為沒有明確的司法程序,是否應該進行強制醫療往往由公安部門決定,“既然是公安送人去安康,安康又隸屬公安,病與非病、何時出院,都由公安説了算”。

另一方面,因為當時法律並沒有規定誰有權送治精神病,所以反過來反而誰都有權送治精神病,這一時期公眾最關心的反而不是怎麼管理收治精神病人,而是如何防止自己“被精神病”。

1995年10月11日,北京化工研究院儀表部職工陳淼盛被其所在單位強行送入精神病院;2008年9月15日,陳淼盛猝死於精神病院。13年的時間裏,陳淼盛一直沒能離開精神病院,儘管他一直唸叨“我想出院,孩子還要我養,家裏的房錢還要交”,但都被當成了病人的瘋言瘋語。

2005年12月,千萬富翁何錦榮被妻子強行綁到精神病院,五六個醫護人員圍上來扒光了何錦榮的衣服,給他換上病人的服裝。他説自己沒病,但醫生不為所動,“你越是説自己沒病,他們越是把你當病人看”。

這些被單位、親屬送到精神病院的人都面臨一個非常經典的問題:如何在精神病院裏證明自己沒有精神病?

而答案則是:幾乎不可能證明。

2013年《精神衞生法》實施之後,確立了精神障礙患者的**“自願住院原則”**。而在前一年,《中華人民共和國刑事訴訟法》增加了一章來專門規定“依法不負刑事責任的精神病人的強制醫療程序”。隨後“兩高”和公安部的有關刑事訴訟法配套規定也對強制醫療程序作出了進一步的規定,我國強制醫療從“行政化”走向“司法化”時代。

普通人“被精神病”問題是解決了,但是我國的強制醫療體系還在完善的過程中。

按照新修訂的刑事訴訟法,公安機關發現精神障礙患者符合強制醫療條件的,不能直接送精神病院,而是寫出強制醫療意見書,移送檢察院,最後由法院決定。

但是怎麼判斷什麼時候有必要進行強制醫療,誰也説不清。昆明市精神障礙患者吳某幾年來一直揚言要到幼兒園砍人,派出所只能每天派民警跟着:“是不是要一直等到吳某行兇了,我們才能把他送去強制醫療?”

而且刑事訴訟法並沒有規定強制醫療到底應該由誰來執行,也沒有規定費用誰來出,“解決一例強制醫療精神病人治療費用問題,往往要刑事執行檢察處工作人員耗費半年時間溝通協商”。

有的時候,法院做出了強制醫療的判決,但是在當地找不到合適的機構,有的法院作出強制醫療決定後,相關醫院還會以各種理由拒不收治。

在各方呼籲下,2016年6月8日,原國務院法制辦公室將公安部起草的《強制醫療所條例(送審稿)》及其説明全文公佈,徵求社會各界意見,但到目前沒有下文。

這不僅僅是法律問題,而是複雜的社會問題。

3

根據國家衞健委的數據統計,截至2021年年底,我國精神科醫生數量達6.4萬人,只佔全國醫師數量(428.7萬人)的1.49%,“中國還有近一半的縣沒有精神科醫生,沒有精神科牀位”。

與此同時,我國精神心理學方面的醫學教育也沒有得到足夠重視,全國人大代表、郴州市第一人民醫院院長雷冬竹表示:“我國現有‘精神衞生專業’的醫學院校有28所左右,但招生量很少,**沒有一所醫學院校開設‘精神衞生護理專業’。**截至2020年年底,全國共有精神科執業(助理)醫師僅5萬餘人,缺口超10萬人。”

一方面是精神科醫生數量少,另一方面因精神疾病去醫院的人也很少,“由於公眾對精神疾病缺乏正確認識,對精神科治療不瞭解或誤解,精神疾病患者中接受治療的人數不超過全部患者的20%”。

之所以不去看病,除了不重視之外,很多人是害怕被歧視或者議論,就像前面提到的那些不斷出現的案例和新聞,讓越來越多的人對這個羣體敬而遠之。

對於這些不斷出現的“精神障礙患者傷人事件”,北京大學第六醫院精神科一位執業醫師不太贊同,他認為,與其説這些事件“頻發”,不如説“頻頻曝光”,“事實上,重性精神障礙患者有暴力傾向的只是少數,僅佔8%至10%,而在未患病的普通人中,則有近20%的人使用過暴力”。

而在醫院及時治療,遠比事後公檢法的懲處簡單有效,“當精神病未得到治療,暴力風險最大,而當治療到位時,暴力風險會大幅下降”。北京大學精神衞生研究所所長陸林表示,按照國際經驗,如果無專業人員管理,重性精神病人肇事肇禍率達30%,如果管理好,就可以降到10%。

《精神衞生法》第七十九條規定,精神障礙患者造成他人人身、財產損害情形的,其監護人依法承擔民事責任。所以很多精神病人闖禍,普通人第一時間想到的就是追究監護人的責任。

這種想法當然很正常,不然像上海陳先生這樣受害者的損失要找誰?但就像中國政法大學證據科學研究院教授胡紀念説的,“監護制度核心是保護被監護的人合法權益,不是追究監護人義務和責任”。

很多時候,就算監護人想要管好病人,也未必有能力,這種情況在廣大農村最常見。2018年,中國登記在冊的嚴重精神障礙患者有近600萬,其中初中及以下文化者佔84.17%,農民佔62.91%,貧困患者佔60.37%。

有多少農村家庭能夠奢侈到專門抽出來一個壯年勞動力,整天看着家裏的精神病人**?**

這種情況需要整個社會的動員。

2004年,中國啓動了686項目,即“中央補助地方嚴重精神障礙管理治療項目”。2009年,嚴重精神障礙患者的隨訪管理被正式納入國家基本公共衞生服務。截至2015年底,686項目總投入經費22.4億元,覆蓋全國31個省級行政單位的328個市州及2774個區縣。

到2021年底,全國數據庫裏登記在冊的重性精神障礙患者有660萬,目前,在冊患者的規範管理率達到92%。

現在的情況是,精神病患者違法甚至傷人的現象確實存在,不過遠沒有媒體營造的那麼嚴重,想要依靠精神病逃脱法律制裁基本不可能,但關於強制治療的規定還需要進一步明確。

**這個問題的重點不是法院之內,而是出事之前的防範,以及出事之後的收容治療。**在對重性精神障礙患者規範管理的基礎上,精神科的建設和人才培養也要進一步完善。不然就算法律規定得再明白,具體實施的時候也會難以落實。

説到底,這個龐大的羣體也是社會的一部分。就像英國詩人約翰·多恩寫的那樣:**沒有人是一座孤島,可以自全,每個人都是大陸的一片,整體的一部分。**如果只是一味將精神病人當作“危險分子”,出事以後才想到用法律狠狠處罰,恐怕還遠遠不能解決問題。

參考資料:

財新:《唐山,傷童的重性精神病人從哪來?》

方圓:《解密安康醫院》

法制日報:《精神障礙患者傷人案頻發暴露哪些問題》

八點健聞:《農村精神障礙患者實錄:解得開的鎖和解不開的鏈》