蘇東坡(下篇)上半_風聞

何加盐-何加盐官方账号-一个专门研究牛人的牛人。2022-12-16 08:51

本文首發於微信公眾號“何加鹽”

(注:本文太長,故分成三篇,此為下篇。上篇和中篇可點擊鏈接查看:《蘇東坡(上篇)》 《蘇東坡(中篇)》)

上回説到,蘇軾在湖州當知州,本來非常快活,卻突然爆發了人生中最大的災難:烏台詩案。

書接上文,繼續下篇:

蘇軾像/作者:蘇軾好友,李公麟

12

詩案

烏台詩案的引子,其實早在六年前就已經埋下。

熙寧六年(1073年),蘇軾還在杭州當通判,接待了由朝廷到浙江來巡察水利的一位同僚。這位同僚是中國歷史上著名的科學家,著有《夢溪筆談》,大家應該都很熟悉,名叫沈括。

按當時習慣,這種接待,難免互相寫詩唱和。沈括就恭維蘇軾的詩寫得太好了,讓蘇軾把近期寫的詩給自己抄一份,他要回去好好學習。

蘇軾很高興地給他抄了一份。沒想到沈括回去後,把抄的詩逐一劃線,標註,往皇帝那裏一交,説蘇軾“詞皆訕懟”。所謂“訕”,就是諷刺;所謂“懟”,就是怨恨。所以沈括這一招,也是挺狠的。

——北宋期間的文人關係,就是這樣,平時不妨互相交往,但是涉及到政見時,又互相攻擊,甚至是陷害,我們很難用黑白分明的標準,説誰是好人,誰是壞人。有時雙方都是好人,但就是水火不容。例如王安石和司馬光,人品道德都無可挑剔,互相懟起來也是非常狠的。

這個特點在後面也會一再出現。雖然我們講述蘇軾的命運,必然會説到那些給他帶來巨大災難的人,但是大家不能就此認為,那些人就是大壞蛋。如果我們一個一個去查那些人的資料,會發現,他們在歷史上的名聲,似乎並不差。

沈括也是如此。他內心是偏向於變革的,所以對於蘇軾這個死硬的反變革派,順手打擊一下,是當時常見的操作。不過,他的這個動作當時沒起到什麼作用,宋神宗直接擱置不理。

到六年之後,情況就不同了。當時蘇軾到湖州任職,按慣例要給皇帝寫一個“謝表”。本來都是謝恩的話,但是卻被人挑出毛病來。出問題的兩句話是:

(陛下)“知其愚不適時,難以追陪新進;察其老不生事,或能牧養小民”。

實話講,這兩句話裏面,確實是有牢騷和諷刺意味的。尤其是第一句,説“皇帝知道我愚蠢,不能適應時代,難以跟上那些‘新進’官員的步伐”,這裏一是指明瞭皇帝不給自己升官,二是諷刺了那些新進的官員,暗示自己不屑與他們為伍。

於是,以御史李定為首的“新進”們就藉此發難,説蘇軾“愚弄朝廷,妄自尊大”。為了坐實蘇軾的罪行,李定等除了指“謝表”的事以外,還找來蘇軾的詩文為證,説蘇軾“訕謗君上”、“指斥乘輿”,“其罪當誅”。

前面説到,蘇軾在杭州期間,目睹新法的弊端和老百姓的悲苦,寫了很多詩。其中有很多都是抨擊新法的。

本來在以前,詩人寫詩發發牢騷,也沒什麼,但在蘇軾的時代,由於活字印刷術的流行,他的集子成為風靡天下的讀物,這就給朝廷形成了巨大的壓力。

實際上,在當時的政壇格局上,司馬光雖然被認為是保守派的代表,但他在和王安石的政爭中失敗後,就回老家修《資治通鑑》去了,從此往後,整整十五年,對新法不再發一言。

而蘇軾,本來就已經繼承歐陽修的衣缽,成為當時的文壇盟主,他寫的每一首詩,每一篇文章,都是天下瘋傳。在這種情況下,他早已成為實實在在的言論領袖,是當時對新法影響最大的反變法派。

在六年前,變法的台前人物還是王安石,反對聲浪再大,宋神宗也可以躲在後面,讓王安石出來抵擋明槍暗箭,當替罪羊。但王安石罷相後,由於新任的吳充和王珪能力與聲望都不夠,宋神宗只能親自主持政務。

所以元豐年間,變革就不再是“王安石變革”,而是“宋神宗變革”了。這時候還批評新政,就不是批評宰相,而是直接批評皇帝,性質就完全變了。

恰好此時,杭州的出版商又搞了一個《元豐續添蘇子瞻學士錢塘集》,其中不少詩作都涉及到新法,此書風行之下,人們每誦讀一遍,就等於罵皇帝一遍。

這就是李定等人彈劾蘇軾的奏摺中,説他“指斥乘輿”的背景(“乘輿”代表皇帝)。在這樣的情況下,哪怕宋神宗此前再欣賞蘇軾,為了維護自己作為聖明天子的面子、權威,以及確保新法還能更好地推行,他無論如何都要打壓蘇軾的氣焰。(注:此觀點並非何加鹽的發明,而是復旦大學朱剛教授在《蘇軾十講》裏面的分析,加鹽覺得很有道理,在此拓展用上。感謝朱剛老師的啓發。也在此特別推薦大家看一看《蘇軾十講》)

所以,六年前沈括上書,宋神宗可以不當一回事,現在就要慎重對待了。神宗下令:查!

當時,蘇軾正在湖州優哉遊哉,絲毫不知道災難降臨。

朝廷派太常博士皇甫遵,帶領兩名台卒前往湖州,緝拿蘇軾歸案。

蘇軾從未經歷過這種陣仗,頓時嚇得六神無主。剛開始躲在裏面不敢出去,湖州通判祖無頗説:“事已至此,躲也躲不過,還是得出去”。

蘇軾問:“那我該穿什麼衣服呢?”他覺得自己已經是罪犯,就不能穿官服了。

祖無頗説:“現在還不知道什麼罪名,還是應該穿官服”。

蘇軾於是就穿着官服出去見皇甫遵。

皇甫遵見到蘇軾,一言不發,就冷冷盯着他。兩名台卒面露兇惡,虎視眈眈。

蘇軾惶恐地説:“我向來惹惱朝廷的地方很多,今日必是賜死,請讓我和家人訣別。”

皇甫遵這才開口説,“不至如此”。

然後叫台卒抓人。

於是,兩名台卒就把蘇軾綁起來,帶走。後來有旁觀者如此描述:“頃刻之間,拉一太守如驅犬雞。”

蘇軾家人聞訊,趕緊前來追趕,哭聲震天。

蘇軾這會兒倒是定下神來,回頭跟妻子王閏之説:“你就不能像楊處士的妻子那樣,作首詩送我嗎?”説得王閏之破涕而笑。

蘇軾説的楊處士,是宋初的一位隱士,以會寫詩聞名。宋真宗慕其名,叫人召他來,讓他寫詩。楊處士説我不會寫詩。宋真宗問,那你來的時候,有人寫詩給你送行嗎?楊處士説,只有妻子寫了一首,説“更休落魄貪杯酒,亦莫猖狂愛詠詩。今日捉將官裏去,這回斷送老頭皮。”

想必蘇軾以前給王閏之講過這個故事,所以閏之聞言而笑。

蘇軾一路被押到京城,只有長子蘇邁隨行。他有好幾次想要投水自殺,但由於台卒看得緊,沒有成功。到京後,被關在御史台審問。由於御史台有很多烏鴉,人稱“烏台”,所以後來他的案子就被稱為“烏台詩案”。

審訊的主要方式,是把蘇軾的詩集以及他與朋友們唱和的詩文全部找來,挑出其中可能涉及到批評朝政的,一句一句審問,看到底是什麼意思。

可想而知,這種審訊,必定是非常殘酷的。蘇軾自己沒有詳述都受到哪些折磨,但是當時在他隔壁牢房因另一個案子也在受審的另一位大臣,寫詩描述過自己聽到的蘇軾牢房的動靜,説是“垢辱通宵不忍聞”。

蘇軾剛開始還辯解,説我的詩沒有諷刺朝政之意,後來被折磨得受不了,只好一首一首地分析,這句是諷刺青苗法、那句是諷刺鹽法……

主審此案的李定,有一次在羣臣等待上朝的時候,感嘆説:“蘇軾真是奇才”。

朝臣不知他何意,都默不作聲。李定見無人理會,又自言自語地補充道:“前二三十年所作詩文,引援經史,隨問即答,無一字之差,真天下奇才也。”

雖然感嘆蘇軾之才,但李定是王安石力排眾議提拔起來的堅定的變法派,對蘇軾這個死硬的反變法派,必誅之而後快。

蘇軾也知道自己這次凶多吉少。在入獄前,他就和兒子蘇邁説好,你在外面打探消息,如果平安無事,每天給我送飯時,就送肉和蔬菜;如果判了死罪,就送魚,我好有所準備。

有一次,蘇邁沒錢了,出城去找親友借錢,沒法給蘇軾送飯,就委託給一位朋友。這位朋友不知道他們的約定,他看蘇邁以前老送肉和蔬菜,就想給蘇軾換換口味,於是就送了魚。

蘇軾一見之下,大驚失色,老淚縱橫,無比悲痛,以為必死無疑。

他寫下了兩首絕命詩,留給弟弟蘇轍。其中之一如此寫道:

聖主如天萬物春,小臣愚闇自亡身。

百年未滿先償債,十口無歸更累人。

是處青山可埋骨,他年夜雨獨傷神。

與君世世為兄弟,更結人間未了因。

(加鹽試譯:聖明的皇帝像天一樣普照大地,萬物生機盎然,只有我這個卑微的臣子,因為自己愚蠢而自取滅亡。日子還沒活夠呢,就因為亂説話欠下了命運的債,現在要以死來償還,可憐家裏十口人無依無靠,要連累弟弟你啦。我埋在哪裏都無所謂,只是想起弟弟你一個人,未來碰到下雨的夜晚,回想起我們夜雨對牀的約定,該多麼傷心呀。我多希望生生世世都能和你做兄弟,讓我們再續今生未了的緣分。)

這首詩,可以説是千古以來,寫兄弟情最為感人的一首了。“與君世世為兄弟,更結人間未了因”這兩句,任誰讀來,都不得不為蘇軾和蘇轍的這種深情而感動。

等蘇邁回來,蘇軾才發現鬧了個烏龍,自己白傷心了一場。

雖然李定他們奏摺説得狠,但御史台的審理結果,還是相對公正的,説蘇軾“謗訕朝政”,依律當“剝奪二官,徙二年”,但是由於當時正遇上朝廷大赦天下,所以“會赦當原”,也就是説,徙二年的責罰可以免掉,如果皇帝同意的話,馬上可以當庭釋放。

但關鍵是,蘇軾的命運並不是法律層面決定的,而是政治層面,就看皇帝要怎麼處置他。

當時有很多人都在設法營救。弟弟蘇轍自不待言,恨不得用自己的性命去換哥哥出來。其他一向和蘇軾兄弟交好的範鎮、張方平等,也都向皇帝上書求情。杭州老百姓聽説蘇軾是因為幫他們説話而入獄,一邊集體上書,一邊焚香禱告,希望皇帝放了蘇軾。

而變法派的宰相王珪,卻還在皇帝面前煽風點火,借蘇軾的一首詩,説他顯然“有不臣之心”。蘇軾的老友章惇直接在朝堂上就和王珪吵起來。退朝以後還氣憤難平地説:“宰相你這是要滅人家族嗎?”

王珪尷尬地説,“這是御史舒亶説的。”

章惇直接懟王珪説:“難道舒亶的口水你也吃嗎?”

章惇不顧自己得罪宰相,都要為朋友説話的義舉,讓蘇軾後來一直感動不已。

更難得的是,王安石的親家,現任左相吳充,和王安石的弟弟,時任修注官王安禮,都為蘇軾説話,説如果殺了蘇軾的話,神宗就會在歷史上留下“不能容才”的評價。

最有分量的是退隱江陵的王安石,也上書為蘇軾説情,説“安有聖世而殺才士者乎?”

王安石的話對宋神宗起了決定性的作用。畢竟,對於志向高遠,追求青史留名的宋神宗而言,他絕不願在歷史上留下自己“殺名士”這樣的惡名。

但幫宋神宗最後下定決心的,是他的祖母,也就是仁宗皇帝的皇后,現在的太皇太后,她流着淚跟神宗説:當初仁宗皇帝説蘇軾和蘇轍是宰相之才,是留給後代子孫用的,不能亂殺。我現在已經病重,咱們不能再傷害天地的中和之氣。

神宗説:“我們大赦天下,為您求福求壽。”

太皇太后説:“不須赦天下兇惡,把蘇軾放了就行了。”

在以上種種因素綜合之下,神宗最終決定將蘇軾流放到外地。文獻記錄下來的對蘇軾的最終處理結果為:

特責授檢校水部員外郎,充黃州團練副史,本州安置,不得籤書公事。

其中“特責”二字,表明這是皇帝的意見,不是法律判決的結果。實際上皇帝在法律判決的基礎上,加重了對蘇軾的懲罰,而不是如很多書上所説的,李定等一羣小人要搞死蘇軾,宋神宗惜才,保護了他。

而與蘇軾有詩文往來的很多朋友,也都受到了輕重不等的懲罰。其中受牽連最重的是蘇軾的老朋友,年輕時在成都就認識的王鞏,因為他家裏有蘇軾的書信,沒有及時上繳,所以直接被貶到了廣西賓州,比蘇軾本人的處罰還重;蘇轍被貶到筠州(今江西高安),當了一個市場管理員;其他的司馬光、範鎮、張方平等人,也受到罰銅二十斤、三十斤不等的處罰。

對於這個世界以及後世喜歡蘇軾的人來説,也留下了巨大的遺憾:

蘇軾在被審判時,有關部門勒令所有蘇東坡的詩文都要上繳,一羣如狼似虎的隸卒,把他家人坐的船團團圍住,搜撿一空,一家子老人小孩都被嚇得半死。

後來,王閏之夫人氣得把家中所存的蘇軾作品,全都扔到火裏燒掉了,一邊燒一邊罵:“讓你喜歡寫書,寫了有什麼鬼用,把我們嚇成這樣!”

等事情平定後,再來整理,發現蘇軾原來所有的作品,百分之七八十都遺失了。

燒書的時候,蘇軾還在牢裏,對此一無所知。他總共待了四個多月,才得以重見天日。

死裏逃生後,他趕緊喝杯酒壓壓驚,整個人如同還在夢中,不敢相信已經出來了。拿起筆來寫詩,才發現,經過這一場磨難,胸中無數詩情,似要噴薄而出。蘇軾情不自禁寫下這樣兩句:

卻對酒杯還似夢,試拈詩筆已如神!

“已如神”這三個字,從後來蘇軾的文字中得到充分印證,並不是誇張。從此之後,蘇軾的文學寫作,確確實實進入到了“如神”的境界了。

一百三十多天的牢獄之災,幾次瀕臨死亡的恐懼,對蘇軾毫無疑問是極其悲慘的噩夢。但是換來“試拈詩筆已如神”,卻不知道,烏台詩案,究竟是禍耶,福耶?

13

黃州

黃州(現湖北黃岡)是一座極小的小城,在宋朝乃是偏無人知的小地方。罪臣的貶謫之所嘛,能是什麼好地方呢。

元豐三年(1080年)大年初一的早上,天寒地凍,43歲(按當時算法已經45歲)的蘇軾,帶着死裏逃生的慶幸,帶着前途未卜的迷茫,從開封南下,前往千里之外的黃州。

這一路的辛苦,自不待言。蘇軾只能自我開解:“人生如寄耳,初不擇所適,但有魚與稻,生理已自畢”——人就是寄居在這個世界,本來就沒法選擇去哪兒,只要有魚吃,有稻穀填飽肚子,就已經足夠生活了。

行到離黃州城差不多還有百里的岐亭鎮時,蘇軾得到一個巨大的驚喜:他偶遇一位故人,十九年前在鳳翔認識的,知州陳希亮的兒子陳慥。

在蘇軾的印象中,陳慥家世殷實,他自己也是一位瀟灑的公子爺,喜歡過浪蕩遊俠的生涯,視錢財如糞土,但此時,卻在山裏結廬隱居,和妻兒過着極其簡樸的生活。

蘇軾大為震撼,和陳慥把酒言歡,在陳慥家住了五天,才繼續前往黃州。

與陳慥的相遇,讓蘇軾心中大為安慰。有好友于此,在黃州,他就不會寂寞了。此後幾年,他和陳慥互相往來,在一起的日子加起來超過一百多天。

到黃州後,由於沒地方住,先寓居在一座名叫定慧院的廟裏面。

剛開始,蘇軾每天昏天暗地地睡覺,正應了他來黃州之前給弟弟寫的詩:“畏蛇不下榻,睡足吾無求”。

這裏面説的“蛇”,可不僅僅是蛇,還有比蛇更毒的人心呢。蘇軾被人整怕了,害怕跟人交往,所以到了晚上才出來走走。他安慰自己説:

自笑平生為口忙,老來事業轉荒唐。

長江繞郭知魚美,好竹連山覺筍香。

逐客不妨員外置,詩人例作水曹郎。

只慚無補絲毫事,尚費官家壓酒囊。

從這首《初到黃州》詩看來,他已經在盡力調整自己的心態,讓自己不要悲嘆命運不濟,而是把注意力放到美好的事物上來。

但心態的調整,也不是易事,一定會經過多次的反覆。蘇軾同一時期的詩文,常常會出現這種矛盾。例如也是到黃州不久後寫的另一首詞,就表現了截然不同的另一種心態:

缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨往來,縹緲孤鴻影。

驚起卻回頭,有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

孤獨、寂寞、悔恨、幽怨、高傲……,此時還都盤繞在蘇軾的心頭。

但以蘇軾的性格,他又豈會長時間甘於寂寞和幽怨呢?過不多久,他就受不了夜裏獨來往的生活了,而是到處走,不管是碰到僧舍,還是別人的宅院,就跑過去敲門,和人聊天,參觀別人的園子。有一次,他竟然在某個園子裏發現一株罕見的海棠花。

當時,海棠是蘇軾的家鄉西蜀的產物,在湖北很少見。蘇軾猜想,或許是某隻鴻雁把它的種子從故鄉帶過來的,結果如此雍容華貴的花朵,卻長一個無人問津的山坡之上,開在一片雜花亂草之中,當地人也不知道其貴重。

蘇軾感慨之下,便寫了一首名為《寓居定惠院之東,雜花滿山,有海棠一株,土人不知貴也》的詩,其中有句雲“也知造物有深意,故遣佳人在空谷”。這顯然就是在説他自己。

後來,蘇軾經常來這裏看這株海棠花,無數次醉倒在花下。別人來找他求寫字,他也常常寫這首詩相送。

在黃州待了三個月後,其他家人也都過來和他會合了,一家人在寺廟裏住不下,好在有當官的朋友幫他斡旋,而黃州知州徐大受也很尊敬蘇軾,不把他當被貶謫的罪臣看待,於是就讓蘇軾和家人住進了一個叫“臨皋亭回車院”的官方住所。

有了地方住,家裏人也都聚齊,蘇軾在黃州就有家的感覺了。原來在牢裏的那些恐懼也已經漸漸淡去,對黃州逐漸熟悉,也有了很多來往的朋友,便開始覺出黃州的好來。

臨皋亭就在長江邊上,風景絕佳,蘇軾作為“不得籤書公事”的貶官,每天除了睡大覺,聊大天,喝大酒,竟然啥事都沒有。只要心態一變,這就是神仙般的日子啊。

他給朋友寫信説:

臨皋亭下八十數步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾飲食沐浴皆取焉,何必歸鄉哉!江山風月,本無常主,閒者便是主人。

此語一出,大家便知道,蘇軾已經走出了陰霾,開始享受自然,享受人生了。

“江山風月,本無常主,閒者便是主人”這一句千古名言,向我們明明白白地昭告:那個年輕時意氣風發的蘇軾,那個初入仕途時忙忙碌碌的蘇軾,那個被陷害時悽悽慘慘的蘇軾,已經離我們遠去;而那個灑脱自在,熱愛生活的蘇軾,向我們走來了。

唯一令人不爽的,就是沒錢。

作為貶官,蘇軾無法享受正常的俸祿,只有少量的“折支”(宋朝給官員俸祿的一種,以實物的方式給付,官員可以拿去賣錢),由於數量很少,只能説聊勝於無。

前面也説過,蘇軾做官二十多年,沒有留下積蓄。到黃州後,計算歷年所積,按照每天花錢一百五十文計算,大概只能維持家裏一年的生活。

在給好友秦觀的信裏,他寫了他和老婆過日子的方法:每個月月初從積蓄裏取出四千五百錢,分作三十份,掛在房樑上。早上起牀用叉子挑下一份,便把叉子藏起來。這每天一百五十錢,就是當天的用度,用完也不許再拿。如果沒用完,就把剩餘的錢放在一個大竹筒裏,用於接待賓客。

他説,這些錢用一年沒問題,至於用完了怎麼辦,到時再説,沒必要提前焦慮。因此,心裏沒有一件事需要牽掛的。

雖然嘴裏説“胸中都無一事”,但實際上日常生活中,也有愁人的地方。例如,他很想陳慥過來看他,但是家裏又沒有地方住。在信裏他説:臨皋亭雖然還有一間空房,但是夏天西曬太厲害了,悶熱無比;要不然就到附近的承天寺去借宿;或者是江邊有一條船,晚上睡船裏也行。反正你先來,等你來了再説。

由於沒錢,蘇軾和家人只好節儉過日子。他自己研究出了很多做菜的辦法,並寫出《豬肉頌》《東坡羹頌》,以至後世還流傳着“東坡肉”、“東坡羹”的做法。

又由於買不起酒,只能自己釀,還寫了一首《蜜酒歌》以記之,這裏面説道:

先生年來窮到骨,向人乞米何曾得。

世間萬事真悠悠,蜜蜂大勝監河侯。

意思是我窮到飯都吃不上了,討飯都討不到,還好有蜜蜂造蜜,讓我可以釀酒,蜜蜂可比小裏小氣不肯給莊子借粟的監河侯好多了。

不過這酒大概不好喝,據説喝了一次,搞得上吐下瀉,就沒再釀了。

但不管怎麼節省,一家人的生活還是要過。錢這麼少,總有用完的時候,到時候怎麼生活呢?

好在有一個多年老朋友,名叫馬正卿,想辦法給蘇軾弄了一塊地。

這塊地大概有五十來畝,已經荒廢很久,全都是荊棘、瓦礫(不是這樣的地,蘇軾也拿不到啊)。蘇軾帶領家人,自己拿着鋤頭耙子,把地墾荒出來,累得筋疲力盡。作為讀書人,估計蘇軾前半輩子也從沒幹過這活。

他寫詩嘆道:“崎嶇草棘中,欲刮一寸毛,喟焉釋耒嘆,我廩何時高……”

古來文人寫詩,都是要表示我不在乎錢,只有蘇軾,直接在詩裏嚷嚷“我的工資啥時候能高一點啊”,倒顯得格外可愛。

從那以後,蘇東坡就開始了做農民的生涯。他老婆倒沒什麼抱怨,本來以前也就是農村女孩出身。甚至牛發病了,獸醫都不知道什麼病,王閏之都知道,並且給治好了。

除了開荒種地之外,為了緩解沒有地方住的問題,蘇軾傾盡全部家財,在黃州當地朋友們的幫助之下,蓋起了一個有五間房的屋子。由於屋子落成的時候,正好在下雪,於是蘇軾就將房子命名為“雪堂”,並畫了很多雪景圖,掛滿了整間堂屋。

雪堂後來成了蘇軾接待賓客的地方。不僅宴飲在這裏,客人也住宿在這裏。陳慥再來,就不用住臨皋亭那間西曬的小房子了。

而從杭州、從四川、從不知道哪裏來的人,也紛紛不遠千里來找蘇軾玩,有的甚至一住就是好幾個月,好幾年。住得最久的是一個和尚、一個道士,還有一個乞丐——也不知道這些人給不給房租和伙食費。

有了田地,有了房子,黃州就真正成了蘇軾的家了,孩子們説話都染上了黃州土語的口音。而他也確確實實愛上了這裏,甚至起了終老於此地的心思。

由於這塊田地位於黃州城出東門的山坡上,蘇軾便名之曰“東坡”,而他自己也給自己起了個名,叫做“東坡居士”,從那以後,世人便開始以“蘇東坡”這個名字稱呼蘇軾。

吃的,住的都解決了,朋友也常常往來。蘇東坡終於可以真正放下心來,從容享受生活了。偶爾他依然還會悲嘆自己的命運悲慘,但越來越多的時間裏,他更加容易感受到的一種閒適、滿足的心境。

這種矛盾體現蘇東坡的文字中,讓我們見識到一個時而苦悶,時而開心的蘇東坡。

元豐五年(1082年)是中國文學史上極其有幸的一年,中文裏最美的文字,有好多篇,都是產生於這一年,產生於心境變化之中的蘇東坡之手。

這年三月,天寒多雨,蘇東坡聽説他喜歡的那株海棠花,被悽風苦雨摧殘,美麗的花朵上都沾滿了污泥。三月三日寒食節,他想起這已經是自己來黃州第三年,人生好像沒什麼指望了,就像那朵海棠花一樣,陷落在污泥裏,不禁悲從中來,寫下兩首《寒食雨》詩。

自我來黃州,已過三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。卧聞海棠花,泥污燕脂雪。暗中偷負去,夜半真有力。何殊病少年,病起頭已白。春江欲入户,雨勢來不已。小屋如漁舟,濛濛水雲裏。空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。那知是寒食,但見烏銜紙。君門深九重,墳墓在萬里。也擬哭途窮,死灰吹不起。

這兩首詩主要是表達一種鬱悶、悽苦、絕望的心情。在東坡所有文學作品中,並非上乘,因此詩句本身不是很有名。

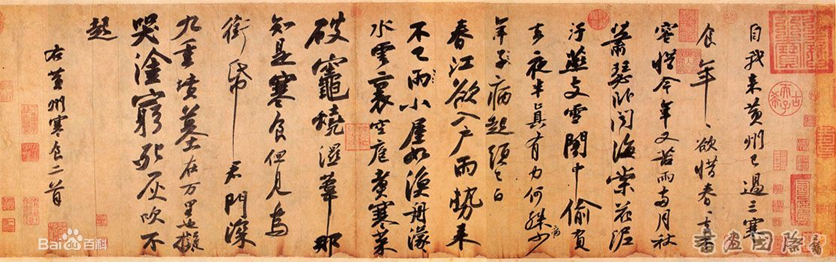

但當蘇東坡酒後將這種心情訴諸筆端,形成書法作品時,便成為了中國書法史上赫赫有名的《寒食帖》。

絕望之後,就是新生。僅僅幾天過後的三月七日,蘇東坡聽説黃州城三十里外的沙湖,有一塊田在找買主,已經以黃州為家的蘇東坡,便在朋友的陪同下,也去看了一看。

跑了那麼遠的路,田沒有相中,回城路上還突然下雨,蘇東坡等人身邊又沒有雨具,被淋成落湯雞,過了好一會兒天才又放晴。別人都狼狽不堪,東坡則興致盎然,於是便有了這一首千古絕唱《定風波》:

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

從這裏可以看出,蘇東坡已經戰勝了寒食時那種悲苦的心境,轉為隨遇而安了。這從這個月所寫的另一首《浣溪沙》中,也表現得很明顯。

山下蘭芽短浸溪,松間沙路淨無泥,蕭蕭暮雨子規啼。

誰道人生無再少?門前流水尚能西!休將白髮唱黃雞。

這裏的“誰道人生無再少?門前流水尚能西”,與月初的“也擬哭途窮,死灰吹不起”就是截然不同的兩種意境了。

這年七月,蘇東坡和朋友們泛舟長江,去遊覽傳説中的赤壁古戰場,寫下了《前赤壁賦》。這也是歷代所有賦文裏,最受人喜愛的一篇。

文章主要表達了蘇東坡此時的心境。當時和他同遊的道士楊世昌感嘆世間雖風月長存,可惜人生易逝。而蘇東坡則認為:

沒必要悲傷人生的有限,也沒必要羨慕長江的無窮。世間萬物的變和不變,都是相對而言的。關鍵在於你用什麼態度去面對。天地之間,很多東西不屬於我們,那麼何必去在意他們呢?只有江上之清風,與山間之明月,耳朵聽見了就是美妙的音樂,眼睛看見了就是動人的風景,它們取之無禁,用之不竭,是造物者給我們的無盡寶藏,我們可以盡情地欣賞。

最後他説:

“客喜而笑,洗盞更酌。餚核既盡,杯盤狼籍。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。”

這個“相與枕藉乎舟中,不知東方之既白”的場景,是蘇東坡的畫龍點睛之筆。化用了前人“從流飄蕩,任意東西”的意境,表達了一種“人生如同一條小船,在命運的河裏行走,何必管它把你飄向哪兒,你就安安心心地睡大覺就是了”的感覺。

但人的靈魂的安放,又豈是這麼容易的事情呢?在同一個月寫的另一首詞裏,蘇東坡又再次表現出矛盾的心態。

《念奴嬌·赤壁懷古》

大江東去,浪淘盡,千古風流人物。故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。亂石穿空,驚濤拍岸,捲起千堆雪。江山如畫,一時多少豪傑。

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。故國神遊,多情應笑我,早生華髮。人生如夢,一尊還酹江月。

在這首詞裏,蘇東坡想起古代英雄豪傑的功績,依然會心馳神往。説明他內心深處,還是有建功立業的想法,只不過是時運不濟,沒辦法實現這些理想,眼看着自己也快老了,只好自嘲道“多情應笑我,早生華髮。”最後還是得迴歸到“人生如夢,不如喝酒”的自我安慰。

而到了九月份,蘇東坡或許又遇到了什麼煩心事,那種人被命運所羈絆、所捉弄而不得自由的感覺,又湧上心頭。於是就又有了這一首《臨江仙》:

夜飲東坡醒復醉,歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應,倚杖聽江聲。

長恨此身非我有,何時忘卻營營。夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝,江海寄餘生。

這裏的“長恨此身非我有,何時忘卻營營”,表明在這一時刻,東坡先生畢竟還是心中有所“營營”,因而未免有“恨”。

到十月十五日,蘇東坡再一次夜遊赤壁,寫下了《後赤壁賦》。這篇沒有《前赤壁賦》那麼有名,大概是因為蘇東坡只是描述了一幅奇幻的畫面,而並沒有説自己的感悟的原因。但這篇賦的開頭部分,卻也是極其經典的場景:

是歲十月之望,步自雪堂,將歸於臨皋。二客從予過黃泥之坂。霜露既降,木葉盡脱,人影在地,仰見明月,顧而樂之,行歌相答。

已而嘆曰:“有客無酒,有酒無餚,月白風清,如此良夜何!”

客曰:“今者薄暮,舉網得魚,巨口細鱗,狀如松江之鱸。顧安所得酒乎?”

歸而謀諸婦。婦曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不時之需。”於是攜酒與魚,復遊於赤壁之下。

這裏寫得如此充滿了生活氣息,平凡人的煙火氣撲面而來。普普通通的小日子,也可以過得這樣興趣盎然,這樣温情脈脈。這豈非正是東坡和其他所有文人不同,而最撥動我們心絃的地方嗎?

蘇東坡的第二任妻子王閏之,也因為其中的“我有斗酒,藏之久矣,以待子不時之需”這一句,在中國文學史上留下了不可磨滅的形象。

王閏之這年還做了另一件事情,對蘇東坡的一生也有巨大的影響。

前面説過,蘇東坡在杭州當通判時,家裏也買了幾個歌姬。其中有一個才十二歲的小姑娘,這些年一直跟在蘇東坡一家身邊。從杭州到黃州,經過八年的時光,她已經是一個二十歲的大姑娘。

元豐五年,這位姑娘成為蘇東坡的侍妾。她的名字,就是王朝雲。

在古代,男子雖然可以納妾,但必須得正妻同意,甚至很多時候,都是正妻出面張羅。所以王朝雲成為蘇東坡的侍妾,與王閏之的支持是分不開的。

蘇東坡在寫給朋友王鞏的詩裏,有這麼兩句:“子還可責同元亮,妻卻差賢勝敬通”,意思是,在兒子不爭氣方面,我可以説和陶淵明差不多(陶淵明寫過一首《責子詩》,哀嘆自己五個兒子都不長進),但妻子卻很賢惠,這點我就勝過馮敬通了(東漢馮敬通妻子善妒,不讓丈夫納妾)。

第二年九月,王朝雲生下蘇東坡的第四個兒子,東坡非常高興,為之起名“蘇遁”,並寫了一首《洗兒》詩:

人皆養子望聰明,我被聰明誤一生。

惟願孩兒愚且魯,無災無難到公卿。

總體而言,蘇東坡在黃州,儘管生活艱苦,但是開心的事情也非常多,加上心態逐漸轉變,日子越過越幸福。

在蘇遁出生的第二個月,蘇軾寫下了一篇美到極致的小品文,《記承天寺夜遊》:

元豐六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念無與為樂者,遂至承天寺尋張懷民。懷民亦未寢,相與步於中庭。庭下如積水空明,水中藻、荇交橫,蓋竹柏影也。何夜無月?何處無竹柏?但少閒人如吾兩人者耳。

“何夜無月?何處無竹柏?但少閒人如吾兩人者耳”,這仍然是《前赤壁賦》心境的延續,但是更加閒適,更有生活氣息,也更能擊中人心。

加鹽至今仍記得大學時讀到此文時,心頭的悸動感,似乎有一股熱流,從心裏面留過,文章的八十五個字,字字都説到了心坎裏。此後若干年,我從來都沒有忘記過。

同一時期,蘇東坡還寫了另一篇小文《書臨皋亭》,把這種感覺描寫得更加直白:

東坡居士酒醉飯飽,倚於几上。白雲左繚,清江右洄,重門洞開,林巒坌入。當是時,若有思而無所思,以受萬物之備,慚愧!慚愧!

這是什麼神仙境界啊!如果一輩子能就這樣終老,人生還有什麼不滿足的呢?

可惜,命運就是不讓蘇東坡過這樣的神仙日子。

寫完上面兩篇小短文沒過多久,宋神宗突然給蘇東坡寫了一封手札,詔曰:

(蘇軾)黜居思咎,閲歲滋深;人才實難,不忍終棄。改授汝州團練副使,本州安置,不得籤書公事。

這封手札的公文形式是“量移”,也就是説,皇帝解除了對蘇東坡貶居黃州的懲罰,允許他移到離京城較近的地方去住了。量移雖然不是升官,但量移的官員身份已經不再是罪人。一般而言,“量移”就是“起復”的前奏。

也就是説,皇帝赦免了蘇東坡此前的“罪過”,準備重新啓用他了。

14

求田

蘇東坡能夠被赦罪北移,跟一則流言有關。

早先,宋神宗之所以讓蘇軾貶官,主要是他老唱反調,反對新法,讓皇帝很沒面子,所以必須予以阻止和懲罰。

貶到黃州之後,蘇軾變成了蘇東坡,一門心思過好自己的小日子,再也不提新法的事。他的詩文經常傳到皇宮,宋神宗每次讀他的文章,連飯都忘了吃。他又覺得,蘇東坡真是人才,不用太可惜了。所以這幾年間,他也屢次和王珪等大臣商議,要把蘇軾調回朝裏使用,但都被王珪想辦法推掉了。

到了元豐六年,有次不知怎麼民間傳出謠言,説蘇東坡死了,被玉皇大帝召到天上去寫文章了。宋神宗也聽到了消息,還很關心,特地派人查明是真是假。後來知道是謠言,但這件事情必定對皇帝有很大觸動:與其讓蘇東坡去給玉皇大帝寫文章,還不如給我寫呢。

所以很快,宋神宗就讓蘇東坡“量移”了。

但對於蘇東坡而言,這就是一個巨大考驗了。他在黃州已經生活了四年,日子已經很安定;現在要重新被起用,眼看要當大官了。他必須得做一個抉擇,是繼續在黃州當農民,還是到朝中去當大官。

歷來人們都認為,烏台詩案以及蘇東坡的兩次被貶,是他生命中的大考驗。但何加鹽認為,從黃州量移,才是他生命中真正面臨的最大一個考驗。它讓蘇東坡拷問自己的內心:

我究竟是要去建功立業,致君堯舜,還是就當過普通人,吟詩作賦,過好自己的日子?

如果世界上真有穿越這回事,我一定會穿回元豐七年春天的黃州,死死地拉住蘇東坡,讓他一輩子就住在黃州算了,不要再回官場了。臨皋亭的神仙日子不好嗎?何必要回官場受罪呢?

可惜的是,蘇東坡此時畢竟還是凡人,沒有成為坡仙,他終究還是選擇了回朝,做官。

元豐七年(1085年)四月,蘇軾離開黃州,去往汝州。走之前,他寫了一首詞與黃州告別。其中説到:

歸去來兮,吾歸何處,萬里家在岷峨。百年強半,來日苦無多。坐見黃州再閏,兒童盡、楚語吳歌。山中友,雞豚社酒,相勸老東坡。云何。當此去,人生底事,來往如梭。待閒看,秋風洛水清波。好在堂前細柳,應念我、莫翦柔柯。仍傳語,江南父老,時與曬漁蓑。

這意思是,我也不想走,可是人生來往如梭,沒辦法呀。我此去,説不定什麼時候還回來呢,你們要等着我呀。

但他此去,終究沒有再回來。黃州,從此只在夢裏。

從黃州出發後,由於這次不是貶謫,沒有限期到達,所以走得比較從容。

蘇軾先去了一趟嚮往已久的廬山。不過不知為何,他覺得和廬山“不相親”,所以也沒怎麼歌詠廬山。但儘管如此,他在廬山西林寺牆壁上留的一首詩,依然成為寫廬山的詩裏,知名度僅次於李白《望廬山瀑布》的千秋佳作:

橫看成嶺側成峯,遠近高低各不同。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

從廬山下來,蘇軾特地繞道筠州(今江西高安),去看望在那裏當市場管理員的弟弟蘇轍,再把長子蘇邁送到饒州(今江西上饒)德興縣去當縣尉,順便寫了一篇後世中學語文課文《石鐘山記》,再到金陵(今江蘇南京)去拜訪王安石。

路上,一件極其不幸的事情發生了。由於此時六七月份,正值一年中最熱的天氣,長江中游就如一個火爐一樣,日日於江水中行船,暑氣蒸騰之下,人的難受可想而知。大人還能忍受,小孩就沒辦法了,朝雲去年生下的孩子蘇遁,於七月份不幸夭折。

這孩子長得特別像蘇軾,蘇軾也尤其喜愛他。去年九月還高興地寫詩,希望孩兒“無災無難到公卿”。沒想到,這麼短的時間,孩子連話都沒學會説,就死掉了。

此時蘇軾已經48歲,突然喪此幼子,悲痛可想而知。他自己抱着死去的孩子上岸去埋葬。回來的時候看着懷抱空空,不禁淚下如雨。而回船上聽朝雲哀哭着説自己也不想活了,看到牀頭架子上的小孩衣服,更是心痛如絞,於是躺在牀上默默流淚,一整天動都不動,覺得人生怎麼這麼難。

但是,人生再難,日子也得照樣過。長江的水滾滾向東,不因人的悲痛而停止,時間的流逝,同樣也如此。

蘇軾一家的坐船,沿着長江,一路走到了金陵。在這裏,蘇軾有一個重要議程,就是拜訪王安石。

王安石在變法後期,已經發現自己的很多理想在現實中處處碰壁,難以按照原來設想的路線推行,於是漸漸心灰意冷,以年老多病為由,請求退休。

儘管宋神宗多次要求他繼續出來主持變法大局,但是對一個心已經灰冷的老人來説,無論怎麼強求,都是白費力氣。最後也只好允許他在金陵閒居,不問世事。

當拋開了政治上的紛爭,王安石對蘇軾才華的欣賞就凸顯出來。每次黃州有人來金陵,他總要問,蘇子瞻又有什麼新妙語呀?

而蘇軾經過了這麼多年的歷練與滄桑,對新法也有了不同的理解。他認為,新法裏面的有很多措施,還是非常好的,也是當時的情況下必須要做的。對於王安石冒着得罪天下士大夫的風險,忍受着巨大的罵名,以堅忍不拔的精神推行新法,而且產生了這麼大的功效,也感到由衷的敬佩。

所以兩人此前的恩怨,至此全部都一筆勾銷,相互之間只有欣賞和親近。

王安石騎着毛驢到碼頭去迎接蘇軾,蘇軾聽到王安石親自來了,連正裝都來不及穿,帽子都來不及戴,趕緊下船相揖,並抱歉地説:“我今天穿着野服來見大丞相了”。

王安石一笑,説:“禮豈是為我輩所設”。

蘇軾在金陵逗留一個多月,幾乎每天都和王安石相見。他們談了很多很多。作為讀書人,也作為體制內人員,他們難免會談到究竟是建功立業,還是退休隱居的問題,尤其是蘇軾現在要面臨着繼續入朝做官,還是乾脆直接在山野終老的抉擇。

王安石給蘇軾講了自己的一個觀點:“劉備曾經批評許汜,説他只會求田問舍,而沒有憂國忘家。但我認為,憂國忘家,最終只會‘可憐身世兩徒勞’,還是‘問舍求田意最高’”。

他勸蘇軾就在金陵這裏住下算了,大家當個鄰居。

這代表着這位六十多歲的老人,在經歷過奮鬥,經歷過輝煌,經歷過磨難,經歷過掙扎之後,以血淚教訓得來的人生感悟:與其追求建功立業,還不如平平淡淡過一生。這對蘇軾的觸動很大——何況他本來心中就隱藏着一個歸田園的夢。

於是,蘇軾開始在金陵及周邊“問舍求田”,看了很多地方,最後經朋友蔣之奇的幫助,在常州宜興買了一塊田。

買好田以後,蘇軾上了一封奏摺,乞求宋神宗同意自己在常州居住。但由於一直沒得到迴音,只好繼續北上,同時再次上表乞求。走到南都(今河南商丘),終於得到宋神宗的回覆:官職不變,允許常州居住。

這下,蘇軾終於擺脱了“來往如梭”的狀態,可以放心地安家終老了。

誰知,沒過一個月,神宗皇帝駕崩,他的兒子宋哲宗繼位。

北宋朝廷一個新的時代,又到來了。這將是一個更為動盪的時代。

蘇軾再一次被時代的潮流裹挾,走向了更加身不由己的命運。

下半部分請移步:《蘇東坡(下篇) 下半》