金新:《老屋》外二章_風聞

虎落平阳-2022-12-18 21:56

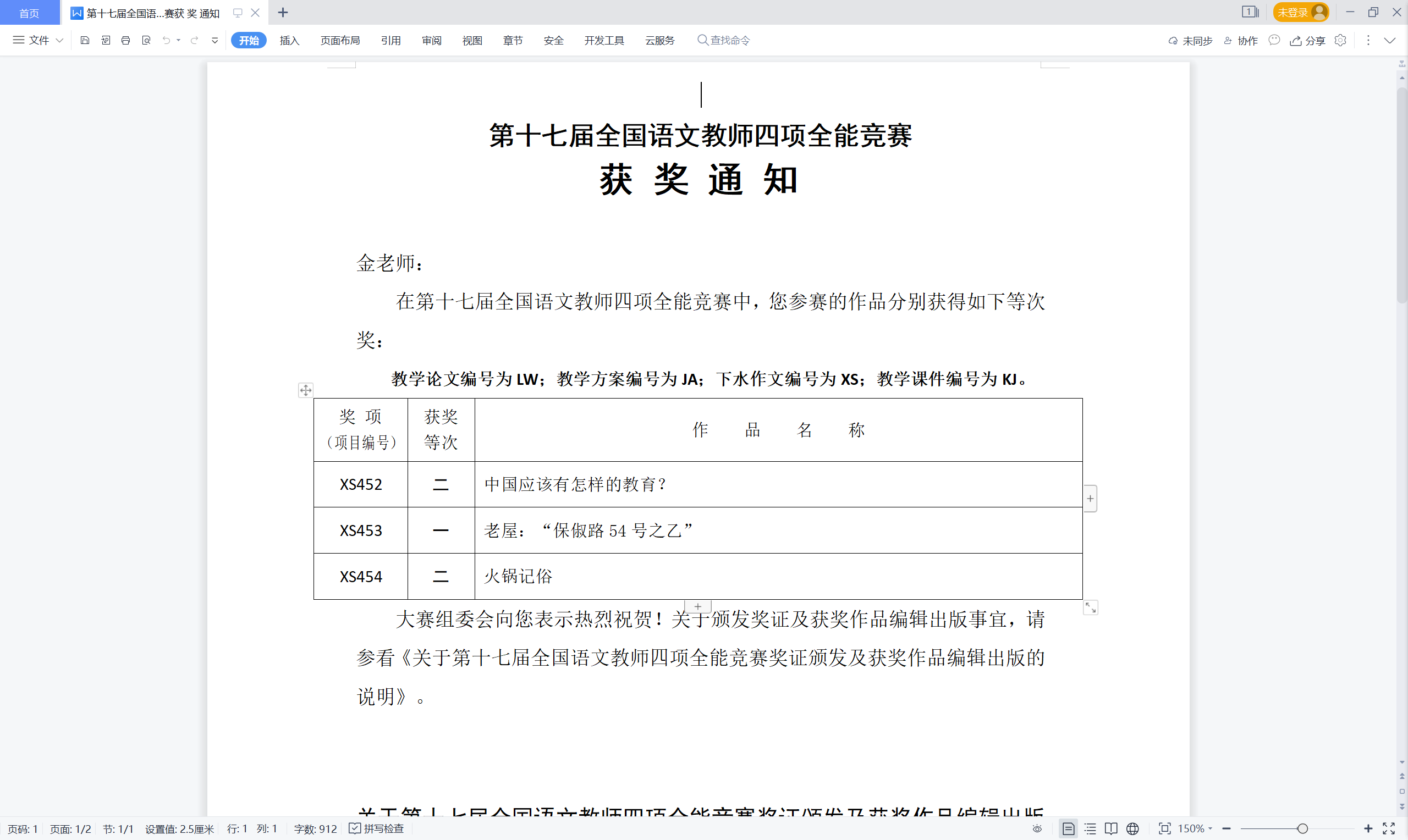

【苦口齋主人按語】前一段時間,偶然發現華中師範大學主辦的《語文教學與研究》雜誌社在進行“第十七屆全國語文教師四項全能競賽”徵文(教學論文編號為LW;教學方案編號為JA;下水作文編號為XS;教學課件編號為KJ),想試一下這個所謂教育部主管的國家級專業刊物的文本評價水平,鼠標一點發去三篇文章:《老屋:“保俶路54號之乙”》《火鍋記俗》《中國應該有怎樣的教育?》(其中第一篇曾局部發表於《太原晚報》,第二篇嘗全文發表於《太原晚報》《齊魯晚報》《台州日報》),大約一個月時間通知來了,從評獎結果來看是非常專業且認真,蓋因“文章千古事,得知寸心知”,鄙人深知被評為一等獎的《老屋:“保俶路54號之乙”》確實系最好的一篇(《火鍋記俗》與《中國應該有怎樣的教育?》被評為二等獎)。其實,老夫只是“試一下‘水’”,對於評獎並編入什麼獲獎集子根本不感興趣,於是乎,對於華中師範大學中文系後來通過在下當時的發稿郵箱傳來的聯繫郵件未予回覆。儘管出於“清高”不加理睬,但內心對*《語文教學與研究》有了一份好感。説實話,當下全國發行的一些語文專業雜誌,大多是垃圾!***

金 新

兒時的家佔地數畝,有平房、有樓閣,有竹園、有菜地,有池塘、有樹林,地處由東向西蜿蜒保俶路中段的右邊。

其中最有趣味的當屬竹園與池塘。

竹林有兩片,據説都是代竹,現在看來應該是箭竹。竹林雖不大,但不可不説私密地帶,有一年夏天的傍晚,二哥在靠自稱迅翁“私淑弟子”的浙江省文化局副局長許欽文私家院子的那片竹林裏發現了一隻臉盆大小的甲魚,手忙腳亂地忙乎了一陣,終於將它五花大綁壓在大石塊下,不料翌日這東西竟然不辭而別。

至於池塘,其實是西湖汛期防水所形成的一條流經老屋東面的小河,對於宅院來説實在是“借景”。借景系古典園林建築中常用的構景手段之一,在視力所及的範圍內將好的景色組織到園林視線中的,分近借、遠借、鄰借、互借、仰借、俯借、應時借7類,老屋的池塘大抵為或近借或鄰借或俯借之類。池塘裏常有黃鱔在離水面一二公分處呼吸,尾朝下頭朝上,稍遠點看很像一根竹管子直插在水中,走近了才能發現那一張一翕的嘴。一次,二哥用夾煤球的火鉗一下子夾住一條,不過最後還是放了生,大概不忍心它那痛苦掙扎的樣子吧!

那時“與人奮鬥,其樂無窮”,階級鬥爭往死裏整人,可對這些個在當下價格不菲的野生小生靈卻網開一面,即使三年自然災害期間,似乎有菩薩心腸。學會除了吃這些東西外,還吃青蛙、蛇、貓、狗……那是上山下鄉以後的事情,這種變化委實值得眼下一些紙上談兵的心理學家研究。蓋因題外話不題外。

老屋在我的心目中其實是一份念想。在我“接受貧下中農再教育”而上山下鄉的那些日子裏,儘管備受磨難——寒冬鏟麥溝凍得像條喪家犬,酷暑“雙搶”熱得脱一身皮,有時精神頹唐,但一看到套着家書的那信封下方所熟悉的父親的手跡“杭州‘保俶路54號之乙’”,心裏就充滿了生活下去的勇氣與希望,因為在不遠的遠方“居者有其屋”。

記憶中,在打着具有“民國範”的“金界”石碑的園子的西北面有一排大小不等而連綴一體的房屋,計有九間平房一間樓房,房屋多了住不光,連堆柴與養雞都各用了一間。

據母親説,老屋下的那片土地是父親民國時花20多條“小黃魚”(金條)買下的,解放後土地國有,每半年要交72元地價税,相當於兩個“工人階級”一個月的工資。現在想來,父親接受“和平老人”邵力子邀請回到新中國,拋棄偽崇高憑心而論,愛國情懷應該是有的,對這塊私有土地的情懷也應該是有的。只是,父親作為一個民國法律界的精英沒想到私有土地國有化這一招。只是,説不知道也好像説不通,他1951年歸國離大陸解放已經兩年,無從目睹,不可能不耳聞。估計他是不相信。父親的徹底相信從而洗心革面重新做人可從他投向光明後僅有的兩篇文章的題目看出來:“略談謝冠生與國民黨司法界”“國民黨法官的訓練、使用與司法黨化”。謝冠生是父親的恩師,法國巴黎大學法學博士,民國時期的司法行政部部長,復旦大學、持志大學、中央大學教授,著有《法理學大綱》《中華民國憲法概論(英文)》《簋笙堂文稿》《模範法華字典》《戰時司法紀要》等書籍,1971年病逝於台北,早我父親17年去了天堂。

記憶裏,後來老屋下的那片土地被無償徵用了,土地上的房子以14元人民幣一個平方加以象徵性補償。

據母親説,徵用單位的一位蔣(或“姜”)姓工作人員在多次軟磨硬泡無果的情況下去了一趟西湖區北山派出所,嗣後有意無意地地説:“你家老頭子過去是國民黨高等法院院長,現在是跟隨(原浙江省省長)沙文漢反黨反社會主義的右派,一個‘雙料貨’啊!”於是,徵用一下子“成交”了,真是“好事多磨”。

父母離開這個世界已經整整30年了,他們前腳後腳不到一年駕鶴西去,之前則從田園風光般的“保俶路54號之乙”走進狹窄而”屋漏偏逢連天雨”的公租房“寶石二弄”,走進鑲着黑紗的鏡框,走向南山公墓一平方米的10年續一次費的私人領地,走進20公分見方的骨灰盒子,永遠了!

在渡過生命之河的時候,我們每一個人都不得不做出自己的選擇:“正直或虛偽、善良或邪惡,這是道德選擇;偉大或渺小、高尚或者猥瑣,這是人格選擇;從政或經商、打工或種田,這是生存選擇;求名或求錢、求權或求閒,這是價值選擇……在彼岸,有許多墓,墓碑上雕刻着我們每一個人的名字,還有名字前的修飾語。”

從“保俶路54號之乙”裏走出來的我轉眼間“垂垂老矣”,自己總在想,百年之後我的墓碑名字前應該寫上“一個曾經囊中羞澀而有百萬紙上財富的窮富翁”。

天國裏的父母們可能怎麼也想不到,在房奴時代,兒子現在住的只具土地使用權的130多平方的房子值幾百萬甚或近千萬,更想不到的是,那曾經的“保俶路54號之乙”即便沒有房子,僅那房子下的私有成國有的土地就值幾個億,變化真可謂倒着看:“天上方過幾十載,人間竟逝數千年!”

退休後一如既往爬格子寫一些令“正人君子”不齒的雜文之餘,有時也會出去走走,每當經過保俶路總會在兩個地方放慢腳步而踟躕或曰徘徊,一個是“保俶路54號之乙”這“第一故居”地,一個是二次拆遷蓋了價值近10萬一平米高樓的“寶石二弄”這“第二故居”地,腦海裏不免浮想聯翩:我那兒時避雨的兩棵高大的香樟樹的華蓋依舊,我那寶石山下斷橋小學的同學大多不知拆遷到了何處,現在還好嗎?他們都是“老三屆”,趕上了“文革”,趕上了上山下鄉,回城後又趕上了由“土地財政”而大肆拆遷下的高房價!

教書先生教國文免不了接觸小説《藥》,結尾陰森森的,烏鴉“站在一株沒有葉的樹上”“縮着頭,鐵鑄一般”“張開兩翅,一挫身,直向着遠處的天空,箭也似的飛去了”。迅翁在《墳寫在〈墳〉裏面》中説:“偏要使所謂正人君子也者之流多舒服幾天,所以自己便特地留幾片鐵甲在身上,站着,給他們的世界上多有一點缺陷,到我自己厭倦了,要脱掉了時候為止。”

《藥》中“烏鴉”系虛構,“保俶路54號之乙”消失前卻有一個真實的細節—— 老屋推到了,建築工人挖地基至數米深居然發現一口完好的棺材,裏面是一具完整的人體骨架,森森然陰氣逼人。此情此景不禁想起曹操《蒿里行》詩句:“白骨露於野,千里無雞鳴。”不由想起夏衍《包身工》文句:“當心呻吟着的那些錠子上的冤魂!”

我們行走在消逝中,世道劇變間文明與野蠻結伴而行:“是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事,都付笑談中。”

總而言之:我將不能再看到我的“保俶路54號之乙”了。Ade,我的竹園!Ade,我的池塘!、

火鍋記俗

金新

在西子火鍋宴西湖店品味火鍋要的就是一個“雅”字:依山傍水,江南絲竹;山珍海味,金樽美酒……雖談不上“樽壘溢九醖,水陸羅八珍”抑或“果擘洞庭桔,膾切天池鱗”,但對於一個靠教書養活自己的人來講,已經相當高端而心滿意足了。只是,有一種久遠的記憶在心靈深處呼喚,彷佛缺失點什麼……

想到了記憶中的銅火鍋。

第一次看到銅火鍋,是18歲那年隆冬在一個小縣城的小飯館裏。記得1969年春節將臨之際,我因還未收到風燭殘年的父母親的10元匯款,隻身蝸居鄉村。記得一個大雪紛飛的早晨終於拿到了匯款單,興高采烈地去鎮上郵局取了錢,馬上就有了想到江對岸的縣城大吃一頓的奢望。記得花了4分錢擺渡費,步行了幾公里,來到了一個距離碼頭最近的好像叫“為民飲食店”的小飯館,要了一個5分錢的菜肉餅與一碗8分錢的小餛飩,獨自坐在角落狼吞虎嚥。下雪天的小縣城的小飯館實在太冷清了,好在飯堂正中還有一桌6人,各自敞開衣襟而圍着一個冒煙的稀奇古怪的東西在喝酒,這就平添了些許生氣。那是一個由底盤、火座、鍋身、鍋蓋、火筒、筒蓋六個部分組成而其形制如塔而高約尺餘而將取火與用鍋功能巧妙結合的東西。記得在炭火的灰燼飄落在我的餛鈍湯裏一如黑胡椒面漂浮的同時,一股隱隱約約的熱氣讓冷得渾身發抖的我停止了顫抖,有一種想掙脱棉大衣的束縛而大聲吶喊的衝動。

後來知道,它叫銅火鍋,起源有兩種説法:其一,三國時期或魏文帝時代的“銅鼎”就是它的前身;其二,始於東漢,出土文物中的“鬥”就是指它。其實,火鍋的歷史應該久遠得多,它與巧用槓桿原理的筷子珠聯璧合:“大禹為中國用‘筷子’的第一人,民間傳説大禹在治理水患時‘三過家門而不入’,都在野外進餐,有時時間緊迫,等獸肉剛燒開鍋就急欲進食,然後開拔趕路。但湯水沸滾無法下手,就折樹枝夾肉或粉粢(米飯)食之,這就無意之間發明了‘筷子’。”如今火鍋傳到美國、法國、英國等國家,依賴金屬刀叉調羹進食的歐美人,一旦吃火鍋,那隻能學着用毛竹筷子。説點題外話,雖然我們不能因此沾沾自喜於“刀叉無法跟筷子相媲美”,但孑民先生當年調侃西方記者的一番話委實不無道理:“中國人從來是尚文明,而不尚武力的,從餐桌上就可看出中國人和西方人的區別。”孔子反對在餐桌上用刀,刀使人聯想到廚房及屠宰場,有違“君子遠庖廚”。

看來,火鍋所營造的飲食文化韻味在於“土”,換言之,在於“俗”,而不在於“雅”!

眼下肉夾饃與胡辣湯商標維權案鬧得沸沸揚揚,要是真的被“協會”連鎖而像肯德基和漢堡包那樣快餐化,肉夾饃同胡辣湯難免“一年土,二年洋,三年不認爹和娘”!

當代著名學者謝冕有一篇《餡餅記俗》的散文,讀來頗合吾意:“那年我從南方初到北方,是餡餅留給我關於北方最初的印象。臘月凝冰,凜冽的風無孔不入,夜間街邊行走,不免惶亂。恰好路旁一家小館,燈火依稀,掀開沉重的棉布簾,撲面而來的是冒着油煙的一股熱氣。但見平底鍋裏滿是熱騰騰的冒着油星的餡餅。牛肉大葱,韭菜雞蛋,皮薄多汁,厚如門釘。外面是天寒地凍,屋裏卻是春風暖意。剛出鍋的餡餅幾乎飛濺着油星被端上小桌,就着吃的,可能是一碗炒肝或是一小碗二鍋頭,呼嚕呼嚕地幾口下去,滿身冒汗,寒意頓消,一身暖洋洋。這經歷,是我在南方所不曾有的——平易,尋常,有點兒粗放,卻展示着一種隨意和散淡,充盈着人情味。”

遺憾的是眼下的北京城再也找不到這樣的餡餅了!

第二次看到銅火鍋,也是我最後一次看到銅火鍋,那是2003年,也是隆冬年關時節,愛人外出探視讀大學的兒子,夜深了,隻身在家,我發現電錶跳閘燒斷了保險絲,去樓下菜場邊24小時營業的私人小五金店向老闆“求救”。記得推開虛掩的門,堆滿五金小部件的櫃枱與貨架之間的狹窄過道里,下崗後開店謀生的殘疾人老闆為了驅寒正席地而坐在吃火鍋,滿滿的一盆雪裏蕻冬筍肉絲,在炭火的驅動下咕咚咕咚地在鍋身內翻騰跳躍,一瓶新開的古越龍山黃酒的香氣瀰漫在充滿炭火煙味的空氣中……有一種久違的感覺。記得老闆得知來意後爽快極了:“小事一樁,來來來,先陪我喝杯酒暖暖身再去……”

面對着大城市裏的燈紅酒綠,廢俗興雅,確實已經富起來的人們的餐桌從小巷深處紛紛轉移到高樓大廈,原先大俗為美的民間風味逐漸消失在刻意與時尚之中。

其實,如何品味美食的真諦,是在世俗與高雅碰撞間尋找逝去的自我亦或靈魂的哲理性問題!

中國應該有怎樣的教育?

金 新

在跳樓成為有的受教育者因偏激而逃避教育苦海之際,這文題委實系一個折磨國人的話題,儘管答案並不深奧。

中國應該有怎樣的教育?

一者:簡約。其不是簡陋膚淺,而是經過提煉形成的精約簡省,隱含着一種精神。老子《道德經》有語:“大道至簡,衍化至繁。”大道理,諸如基本原理是極其簡單的,把複雜冗繁的表象層層剝離之後就是事物最本質的大道理。就語文而言,絕不能因偏重語言分析的大量機械訓練而漠視人文內涵的教育,以致違背規律,不幸“生產”出了一大批有知識而無能力的低端應試“商品”。

二者:閒適。清閒安逸抑或悠遊自在,是必須的,所以有人説“教育是一門慢的藝術”。事實上,接受教育本是一種品味或享受,當你與大師面對面的交流之餘,你會聽到天籟之聲。章太炎遺囑中有向兒輩交代做人原則之寥寥數語:“凡人總以立身為貴,學問尚是其次,不得因富貴而驕矜,因貧困而屈節。其或出洋遊學,但有資本者皆可為之,何足矜異,若因此養成傲誕,非吾子也。入官尤須清慎。若異族入主,務須潔身。”應試教育是一種不入流的功利性選拔,斷不會將章氏之超脱之金玉良言作教育之座右銘。

三者:智慧。林語堂先生智商甚高,他在研究了孔子、老子、莊子、陶淵明、蘇東坡等人之後,形成了一套以“覺醒、幽默、閒適、享受”為要義的生活哲學。其實,教育是另一種形態的“生活”,此四端,教育亦然。沒有“覺醒”的教育是洗腦般的思想奴役,沒有“幽默”的教育是僵化樣的知識灌輸,沒有“閒適”與“享受”的教育是痛苦式的精神自虐。擁有教育“智慧”的人一如仲尼所云:“高而能下,滿而能虛,富而能儉,貴而能卑,智而能愚,勇而能怯,辯而能訥,博而能淺,明而能暗。”

教育一旦有了“簡約”、“閒適”、“智慧”,辦學就會“百花齊放”而出現“差異性”,或曰“個性”,或曰“學統”。缺乏“個性”,遠離“學統”的“名校”是“偽名校”。換言之,倘若一些炙手可熱的名校所學的東西與其他非名校毫無區別,那麼,之所以謂之名校,是因為應試血戰中升學率高,“成王敗寇”罷了。在一個教育“大一統”的國度,名校大多屬於教育的權力之光之折射和全反射而迷惑人眼之“海市蜃樓”。

民國時期是出教育“瘋子”的時期,國學大師章太炎、劉師培、黃侃都是不可一世的教育狂人。於是乎,民國時期出了一批貨真價實的教學起點與師資力量各具鮮明特色的名校——

文字、音韻、訓詁、文獻學家周祖謨1930年進入北京師大附中高中男部,1932年畢業。燕孫先生在《往事自述》裏回憶道:理科班有微積分,高等數學,他選的文科班,“除學習先秦諸子以外,還兼授文學史,如董藩先生(魯安)講《楚辭》,夏宇眾先生講《中國詩史》(陸侃如、馮沅君編,上海大江書店出版),選課中孫雲生先生講社會學,吳三立先生講文字學,劉祝三先生講歐美名家小説選,高博彥先生講中國近代史。在外文方面,除英語外,還設有德文和日文作為第二外語。”

甲骨學家、史學家胡厚宣1924年考入保定培德中學,張世林《家學與師承》(第一卷)透露説:“這所中學特別注重國文,設有必修國學一課。一年級讀《曾文正公家書》和《論語》,二年級讀國學概論,三年級讀中國文學史,四年級讀《説文》部首和諸子百家之書。”

國際著名東方學大師、語言學家、文學家、國學家、佛學家、史學家、教育家季羨林1926年初中畢業,在正誼中學讀過半年高中後轉入新成立的山東大學附設高中。希逋先生在《我的心是一面鏡子》中介紹説:“學校教國文的兩位教師,有一位是前清翰林。兩位先生教的是《書經》、《易經》、《詩經》,上課從不帶課本,五經四書連注都能背誦如流。”

讀一讀民國史學者傅國湧的《過去的中學》,分享一下胡適的《我在澄衷學堂》、茅盾的《辛亥前夕的湖州中學》、錢穆的《常州府中學堂》、周有光的《常州中學的預科》、冰心的《我入了貝滿中齋》、阮毅成的《“五四”時代的杭一中》、于光遠的《古老而自由的北京三中》、汪曾祺的《我的初中》、趙儷生的《我在青島膠濟鐵路中學》、資中筠的《何謂素質教育——憶母校天津耀華中學》、何兆武的《雜憶北京師大附中》、何炳棣的《追憶南開中學》、周汝昌的《南開歲月》、鄭家駿的《南開,在沙坪壩》、聶華苓的《嘉陵江上的國立十二中》、藍英年的《滹沱河之歌》等,晚清以降新學興起而名校紛呈之百年曆史就會在我們的腦海裏形成一幅令人肅然起敬的畫面,以至於今日之所謂名校在眼前“作鳥獸散”。

傅先生曾經在温州某中學做過語文教師,充當教育屠夫;他的孩子曾經在杭州某名校受過應試“洗禮”,與同齡人一樣“沐浴”於國家意志下的“應試山河一片紅”中。其《過去的中學》一書實在是“救救孩子”的由衷吶喊。

真正的教育把人格看得比分數更重要,把靈魂看得比文憑更緊要。

不讓繁複的技術手段埋沒“簡約”,不讓煩憂的考試鼓點騷擾“閒適”,不讓愚昧的理論誤區扼殺“智慧”,自古及今都是上帝表達教育真諦的一種留白藝術;那種“留白”只有真正的教育家才能“填補”。唯如斯,民國時期教育家輩出,僅僅一所小小的上虞春暉中學就彙集了一大羣——

“李叔同、夏丏尊、朱自清、匡互生、朱光潛、豐子愷、劉質平、劉薰宇、葉天底、張孟聞、範壽康等先後在此執教,實行教育革新,推行‘人格教育’、‘愛的教育’、‘感化教育’和‘個性教育’等;蔡元培、黃炎培、胡愈之、何香凝、俞平伯、柳亞子、陳望道、張聞天、黃賓虹、張大千、葉聖陶等來此講學、考察,推行新教育,傳播新文化。春暉由此積澱了深厚的文化底藴,奠定了堅實的名校基礎。學校一時聲譽鵲起,有‘北南開,南春暉’之説,成為中國教育的一顆璀璨明珠。”

半個多世紀以前,魯迅先生塑造的阿Q形象有着嚴重的“闊祖宗情結”,一次次宣稱“我們祖先也闊過”, 遺憾的是歷史與今日之春暉中學開了一個天大的玩笑,致使其亦染上了這一精神陋習,且在某種程度上成為中國教育的縮影!