金老確知詮釋學三昧_風聞

江山一笼统-学如春冰积不高2022-12-18 15:54

本人:

很高興看到,傅老師命名的“詮釋學學術交流羣”人數已經突破100。

對於這幾天來圍繞印歐語系中的系詞現象所作的討論,我想,一定會有詮釋學同好感到困惑——這是屬於詮釋學學術交流的內容嗎?

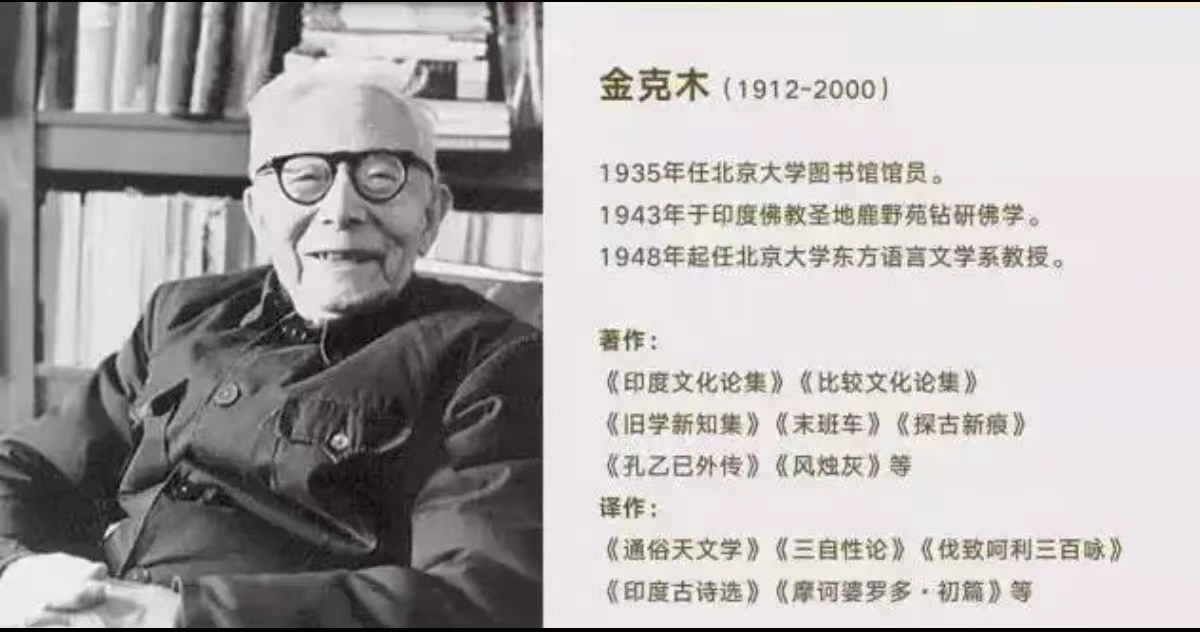

金克木是我國著名跨文化學者。他曾在1983年第10期《讀書》上發表《談詮釋學》一文。這篇文章在眾多關注“詮釋學”和“詮釋”問題的研究成果中很少得到引用,僅李清良老師在其所撰三篇論文中有所提及。值得注意的是,該刊物同年第4期也有一篇文章涉及詮釋學,該文認為詮釋學與敍事學、結構主義、符號學、語義學、心理分析方法等一樣,都是“產生於西方現代社會的新(文學)批評方法”。鑑於此,作為這兩篇文獻的讀者,我們很難不產生聯想。造次一些,或可大膽揣度,金先生文章是針對前一篇文章有感而發。

根據金克木,詮釋學一方面涉及“正解和誤解的方法論問題”,另一方面也不得不“追到本體論的問題”;他尤其強調,對中國經典、符號、文本和語言等進行理解和解釋的“自己的應用”的考慮,應該建立在首先對“人家的情況”(西方詮釋學理論)的瞭解上。那麼,什麼是金先生所説的“本體論”,他所謂“人家的情況”是指什麼?在我們看來,即使在今天也仍需加以説明。

金先生早在1945年既已寫出《試論梵語中的“有—存在”》一文,後改寫發表於《哲學研究》1980年第7期上。金先生自雲,這是一篇“由語言析思想的試做”。在他看來,由語言學問題引出語言哲學的問題,繼而通達和把握思想文化方面的問題,這不僅可能而且必要。1947年,他又在《申報·文史週刊》發表《梵語語法理論的根本問題》一文,該文主要介紹《波你尼經》(即《八章書》)的基本內容。金先生所撰《梵語語法波你尼經概述》則直到1980年代初才刊載在《語言學論叢》第七期上。

金先生髮現:古印度人重視口頭傳經,不重文字,只重視聲音符號的語言,以為語言存在於口頭聲音;由之引出一個非常重要的哲學思想問題,即:名詞(概念)在先還是動詞(行為)或稱“述詞”(述説行為的詞)在先的問題,簡言之即名出於動還是動出於名的問題。爭論的結果是“名出於動”一派獲勝。這樣,梵語全部語詞歸於約2000詞根,全是動詞(“述詞”)。於是,古印度人建立起了“以聲音為主的語詞網絡系統”。印度正統思想認為“聲是常”,聲音語言永恆,口口相傳的《吠陀》經典永恆。

金先生敏鋭地認識到,印度人分析並歸納聲音語言為語根(動詞或“述詞”),與之不同,中國人分析並歸納語言時採用“形象”——“部”,建立起了五百四十部。前者是以聲音為主的語詞網絡系統,後者是以形象為主的文字網絡系統。當然這個“形象”也表音——表音節,音節相同或相似者,“形象”相同或相似,其意義亦相同或彼此有關聯。

這裏的問題比較複雜,請原諒我學力不足,無法用簡明語言介紹金先生相關認識。但無論如何,在我看來,金先生憑藉其梵語知識一定能夠明白海德格爾的哲學事業的偉大,也會明白海德格爾所徵用並賦以全新意義,而且與現象學、形而上學、存在論等量齊觀的“詮釋學”概念,絕不是用來處理文本解釋問題的。因為金先生通過其本人的梵語知識,把握了理解思想文化——洞悉東西方思想文化——的一個重要途徑,而這個途徑與海德格爾極為相似。我們完全可以説,海德格爾之路,即是金先生所謂的“人家的情況”。

海德格爾將“存在的意義”視為“西方精神的命運”(參見[德]海德格爾著:《形而上學導論》(新譯本),王慶節譯,見於孫周興、王慶節主編:《海德格爾文集》,北京:商務印書館2017年版,第44-46頁),其一生的哲學事業都建立在“存在”理解的基礎上。而為了理解(揭示)“存在”的意義,他曾對印歐語系梵文、希臘文和拉丁文中的“存在”一詞做出詞源學考證,並由此獲得“三種起初的直觀確定的意義”(參見[德]海德格爾著:《形而上學導論》(新譯本),王慶節譯,見於孫周興、王慶節主編:《海德格爾文集》,北京:商務印書館2017年版,第84-87頁)。海德格爾希望通過這種方法(“destruction”),喚醒人們對於“存在”的遺忘,以及對這種遺忘的遺忘。

所以,我不同意傅老師所説,海德格爾引用梵文有“炫技”之嫌。我也不認為,談詮釋學時涉及梵語尤其是對梵語“存在”進行考察,只是“一種徵用資源”,對於理解/揭示“存在”意義而言,是一種“偏離”,或者“過度解釋”。因為這是本體論/存在論/詮釋學最為關鍵的環節,也是我們瞭解“人家的情況”的必由之途。