馬爾可夫——傳薪火於數學內外,留得身後百年聲名_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-12-24 09:09

撰文 | 丁玖

原標題:馬爾可夫——傳薪火於數學內外,留得身後百年聲名丨紀念馬爾可夫逝世一百週年

整整一百年前,一位偉大的俄國數學家去世了。他生於沙皇時代,成長於俄羅斯數學發展壯大時期;他不僅是聖彼得堡數學學派的代表人物,也是追求民主反對專制的勇猛鬥士;他晚年遭受沙皇和教會的迫害,卻在二月革命後恢復名譽,十月革命後安然離世。

他的俄語全名是Андрей Андреевич Марков (1856年6月14日-1922年7月20日),中文譯名是安德雷·安德耶維齊·馬爾可夫,用英文則被寫成Andrey Andreyevich Markov。數學史上還有一個和他名字一模一樣的俄羅斯人 (1903-1979),是他中年喜獲的兒子。小馬爾可夫是蘇維埃時代傑出的數學家,在許多學科頗有建樹,包括拓撲、微分方程和理論計算機科學,尤其在構造性數學及數理邏輯方面享譽四方,50歲時成為蘇聯科學院通訊院士和蘇共黨員。父子同為著名數學家的極為稀少,我們十分熟悉的國內外有名數學家華羅庚 (1910-1985)、陳省身 (1911-2004)、丘成桐 (1949-)、龐加萊 (Henri Poincare,1854-1912)、希爾伯特(David Hilbert,1862-1943)、馮·諾伊曼(John von Neumann,1903-1957) 等的後代都沒有“子承父業”。在這個意義上,馬爾可夫對數學有着雙重的貢獻,是其他數學家,包括他名氣更響亮的老師、聖彼得堡數學學派的創始人和領袖切比雪夫 (Pafnuty Lvovich Chebyshev,1821-1894) 可望而不可及的。

馬爾可夫對整個數學的貢獻多如牛毛,但最廣為人知並且其應用領域也是多如牛毛的貢獻是冠以他名的“馬爾可夫鏈”以及定義範圍更為一般的“馬爾可夫過程”,它們屬於“隨機數學”這一如今比上世紀盛行的“確定性數學”似乎更為得寵的一大類數學分支之並集。進入本世紀後,由於“大數據科學”、“人工智能”等應用學科的蓬勃興起和快速發展,馬爾可夫的聲名更為遠播。他對概率論和隨機過程的開拓性研究,後繼者中的數學巨匠包括法國人萊維 (Paul Levy,1886-1971)、蘇聯人柯爾莫哥洛夫 (Andrey Nikolaevich Kolmogorov,1903-1987) 和美國人多布(Joseph Leo Doob,1910-2004)。

中國的數學家中,王梓坤 (1929-) 於上世紀五十年代赴蘇,師從概率論大師柯爾莫哥洛夫,取到馬爾可夫過程的真經,並對此有精深的研究;七十年代嚴加安 (1941-) 赴法進修,在鞅論和隨機分析等領域有若干建樹;八十年代馬志明 (1948-) 赴德研究,與合作者為狄利克雷型和右連續強馬爾可夫過程建立了一一對應關係;彭實戈 (1947-) 與合作者對“倒向隨機微分方程”證明了存在唯一性定理,其奠基性意義相當於大學數學系常微分方程教科書中“解的存在唯一性定理”。他們都可以被認為是馬爾可夫的門徒。中國的科學史家和數學科普作家也沒有忘記他,早在1986年,科學史家劉鈍 (1947-) 和概率學家蘇淳 (1945-) 就在《自然辯證法通訊》上登文紀念馬爾可夫誕辰130週年,細數他光輝的一生。

美籍著名華人概率學家、長期任教斯坦福大學的鐘開萊 (1917-2009) 為大學生、研究生及科研人員撰寫的眾多教科書和專著,涉及從概率論、馬爾可夫過程,到隨機積分、布朗運動等廣泛的內容,在全世界廣受好評。可以説,在數學、自然科學及工程技術界,一個人如果沒有聽説過馬爾可夫的大名,就好像住在美國一個偏僻小鎮上的居民以為特朗普 (Donald Trump,1946-) 還在總統的寶座上沒有下台一樣不大可能。

生有“反骨”的少年

馬爾可夫生於俄國境內與莫斯科州相鄰的梁贊州一個政府公務員之家,父親為州林業廳的一個六品文官,但由於不會官場那一套遊戲潛規則,被人誣陷被迫辭職,在兒子五歲那年帶領全家搬到首都彼得堡。老馬爾可夫一生結婚兩次,是個多產的父親,育有五男四女,他要拼命工作才能養活全家。

中學時代馬爾可夫進的是聖彼得堡文法學校 (St. Petersburg Grammar School) ,該校按照俄國基督教“國教”東正教的陳規陋習管教學生。孩子們被嚴厲要求要花巨量的時間背誦枯燥無味的希臘文和拉丁文,還要參加數不清的祈禱和懺悔儀式。這種令人窒息的讀書環境令求知慾旺盛愛讀課外書籍的馬爾可夫深感厭惡,導致他對學校的一切規定課程都缺乏興趣,只有一門除外,那就是數學。一些老師認為他是一個叛逆的學生。這些老師還真的判斷對了,幾十年後,已是科學院院士的馬爾可夫在沙皇眼裏是身體內多長了一根反骨的臭知識分子而指使手下人馬對他進行無情的迫害。

馬爾可夫的兩個姐姐也在同一個學校唸書,作為對照,她們都是循規蹈矩的好學生,讀經典和在行為舉止上都常得到老師的表揚,而反過來,桀驁不馴的弟弟總得不到老師的好感。於是倒黴的老馬爾可夫不時被叫到學校代兒子接受校方的冷嘲熱諷和無情訓斥。然而不爭的事實是,“好學生”們在歷史的長河裏大抵幾乎全被淹沒,而“壞學生”中卻有不少由於“對人類做出了巨大的貢獻”而青史留名,馬爾可夫和她的姐姐們就是活生生的例子。

馬爾可夫當然不是那些守舊老師們眼中所認定的差學生,恰恰相反,他熱愛人文學科,關心社會問題,還在那所中學時就閲讀了眾多的非校方指定的書籍,包括拓廣視野的數學書和一些為政府所不容的進步讀物。這些廣泛的先進思想,震撼着他的心靈,啓迪着他的思考,塑造了他豐富多彩的一生。

終於,學校當局不能容忍他對宗教的不敬和對校規的不恭了。在他畢業前的最後那個學期中,他由於在一次例行的祈禱儀式尚未結束時就匆忙將聖經放進口袋而被一直暗中監視他的校監一把揪住,指控他褻瀆了上帝,攪亂了儀式的莊嚴氣氛,並帶到校長室興師問罪,給他戴上了“無神論者”加上“無政府主義者”這兩頂帽子。如果不是聞訊而來的父親的再三賠禮道歉,馬爾可夫就會被開除了。

切比雪夫的傳承者

1874年,馬爾可夫終於從中學畢業,並順利考進聖彼得堡帝國大學 (現為聖彼得堡國立大學) 數學系,跨入了他人生的第一個春天。他的老師中今天仍被人們熟記的只有俄羅斯近代數學之父切比雪夫。在這個令他陶醉的數學天地,他四年耕耘的結果是以優異成績通過了候選人考試,並以一篇名為“用連分數求解微分方程”的本科畢業論文獲得系裏的金質獎章。他留在大學為謀求一個講師位置做準備,兩年後他完成了碩士論文《具有正行列式的雙二次型》,因而獲得給學生正式授課的資格。之後,他在切比雪夫的指導下開始了博士研究,於1884年通過博士論文《關於代數連分數的某些應用》的答辯。

馬爾可夫的碩士論文是對他的兩位論文導師關於雙二次型極值估計工作的徹底完善化,並富有創造。考慮到他導師先前的研究已經得到法國二次型權威埃爾米特 (Charles Hermite, 1822-1901) 的高度評價,可想而知馬爾可夫的碩士論文就已成為他一生中的第一個有國際影響的數學成果。他後來做出傑出貢獻的另一個領域也是他博士導師切比雪夫一生鍾愛的領域之一——數論。

切比雪夫一生除了愛好數學外,還愛好機械,喜歡動手實踐,這可能會讓傑出的幾何學家陳省身先生感到汗顏,因為他自稱除了數學,其他的都不會,包括不會燒飯給自己吃。孔夫子的“勞心者治人,勞力者治於人”影響了中國知識分子和勞動人民兩千五百年,從統計意義上説,愛動腦子的人不太愛動手,同時愛動手的人又不大愛動腦子。我在美國正式教書後不久,系主任告訴我他用一把斧頭砍倒了家中後院裏兩根手臂抱不過來高達幾十米的一棵大樹,令我吃驚,因為在中國長大的我根本不敢這麼幹。切比雪夫對實際應用的偏好和極強的動手能力也傳承給了他的弟子們,後來馬爾可夫以及小他一歲的師兄弟李亞普諾夫 (Aleksandr Mikhailovich Lyapunov,1857-1918) 影響最深遠的數學貢獻都來源於他們從老師那裏繼承下來的對數學應用的偏愛。

在純數學領域,切比雪夫的第一愛好是解析數論,他一個人人都可以看懂的發現今日稱為伯特蘭-切比雪夫定理(定理如此命名是因為後者證明了前者的猜想):在大於3的自然數n和2n之間一定有一個素數。這是他關於素數分佈某個更重要估計的一個簡單推論,這個歷史上有名的不等式最終導致法國數學家阿達馬 (Jacques Solomon Hadamard,1865-1963) 等人證明了“素數定理”。馬爾可夫則從事了代數數論的研究,在德國數學家庫莫爾 (Ernst Kummer,1810-1893) 為證明費馬大定理而創立並發展的“理想”概念及理論中,他給出了三次方根域上理想素因子分解的當時最好結果。他和切比雪夫分別對代數數論和解析數論的研究,令聖彼得堡數學學派在數論領域在世界上佔有領頭席位。

然而,馬爾可夫最令後人獲益從而對他感恩不已的學術貢獻是在概率論中引入的一個基本概念及其隨之而來以他名字命名的一大類“隨機過程”。初等概率發源於16世紀意大利數學家卡爾達諾 (Girolamo Cardano, 1501-1576) 對賭博問題的興趣和研究。後來,瑞士的伯努利 (Jacob Bernoulli,1654-1705) 和法國的拉普拉斯 (Pierre-Simon Laplace,1749-1827) 等數學家建立了最早的隨機變量極限定理。拉普拉斯的名著《概率的分析理論》,給概率下了一個古典的定義(現代的公理化定義由柯爾莫哥洛夫給出)。然而,概率論之後的一個大發展是來自聖彼得堡數學學派的工作,這主要是由切比雪夫以及他的兩個傑出弟子馬爾可夫和李亞普諾夫做出的,其中馬爾可夫的研究論文數目絕對領先。

今日,概率學專業的學生都知道大名鼎鼎的切比雪夫不等式,它給出了隨機變量與之期望值偏差不小於某個正數的概率的一個上界,在證明各類極限定理中具有基本性的用途。切比雪夫開創了矩方法並據此分別嚴格證明了伯努利第一個提出並由泊松 (Simeon-Denis Poisson, 1781-1840) 改善了的大數定律,之後馬爾可夫深入地拓廣了矩方法,減弱了切比雪夫對隨機變量序列方差一致有界的要求,改進了大數定律和中心極限定理,給出了隨機變量序列收斂到正態分佈的一些充分條件。加上李亞普諾夫發明的意義重大的特徵函數法,他們師徒三人前後幾十年間的苦心孤詣,使得概率論這門長期不受正統數學界重視的古典學科重獲新生並走向了現代化;他們如此獲得的越來越強的隨機變量序列極限定理,使得聖彼得堡數學學派為人類近現代文明做出了巨大貢獻。到了二十世紀,薪火傳遞,俄羅斯數學學派的輝煌逐漸轉移到蘇聯時代的莫斯科數學學派,1933年柯爾莫哥洛夫出版《概率論基礎》一書,被公認為現代公理化概率論的集大成者。

就在二十世紀初,馬爾可夫的眼光從獨立隨機變量序列跳到相依隨機變量序列,他作出了其一生中最偉大的概率模型——馬爾可夫鏈,因而名垂千史。百餘年來,這個數學概念已經滲透到自然科學、工程技術甚至社會科學中的幾乎所有領域。所謂隨機變量就是定義域為某個概率空間的一個實值函數,可數無窮個並且每個都在一共同的可數集(稱為狀態空間)內取值的隨機變量構成一個離散隨機變量序列。最簡單的一個離散隨機變量序列例子是不停地將一枚形狀不一定規則的硬幣隨機拋到桌面上觀察是否正面或反面朝上,正面可用數1表示,其出現的概率假設為p,反面可用數0表示,其出現的概率則為q = 1-p。這個隨機變量序列是獨立的,因為上一次拋硬幣的結果絲毫不影響本次的結果。

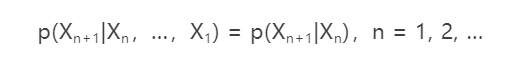

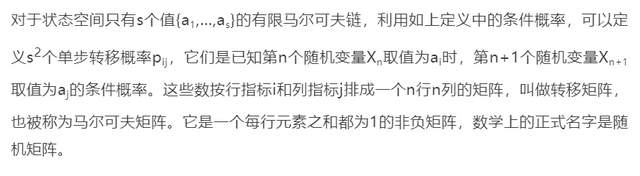

自然界也存在大量相互之間有依賴關係的隨機變量序列。馬爾可夫首次提出的一類極其重要的相依隨機變量序列稱為馬爾可夫鏈,它滿足所謂的“馬爾可夫性質”:下一個隨機變量的狀態只與目前隨機變量相關,而與更之前的隨機變量無關,即這些變量對歷史“集體失憶”,除了還記得剛發生過的最新事件。如果採用更多一點的數學語言,馬爾可夫鏈是一無窮序列隨機變量{Xn},其中的下標n取所有自然數,滿足條件:任給n,第n+1個隨機變量關於前n個隨機變量的條件概率與它關於第n個隨機變量的條件概率是一樣的數,用數學等式表示就是

事實上,馬爾可夫矩陣的應用範圍遠比隨機數學寬廣多了。谷歌這個最成功的網絡搜索引擎,於1998年被正式創建的動因,就是它的兩位創建者佩奇 (Larry Page,1973-) 和布林 (Sergey Brin,1973-) 想出來一個好點子,即依照地球上因特網各網頁的相對重要程度而構造出“谷歌矩陣”以便獲得便民服務的“網頁排序”。這個矩陣不僅是一個馬爾可夫矩陣,而且是全世界最大尺寸的矩陣。在當今網絡信息高速時代,億萬網民都是這個矩陣的直接受益者。如果俄羅斯人馬爾可夫、德國人佩隆和弗羅貝尼烏斯的在天之靈知道隨機矩陣如此巨大地改變了世界,定會“含笑於九泉之下”。

如果我們去查一下與馬爾可夫有關聯的科學術語,就會發現有一大堆。在隨機分析裏除了最膾炙人口的馬爾可夫鏈和馬爾可夫過程外,還有馬爾可夫算子,在概率論裏有馬爾可夫不等式,在泛函分析裏有馬爾可夫-角谷不動點定理和黎茨-馬爾可夫-角谷表示定理,在動力系統裏有馬爾可夫劃分,在遍歷理論裏有馬爾可夫映射,在運籌學裏有馬爾可夫決策過程,在統計學裏有高斯-馬爾可夫定理,在量子力學裏有量子馬爾可夫半羣,最後在多項式極值理論裏有馬爾可夫兄弟倆不等式,這是他和英年早逝的弟弟 (Vladimir Andreyevich Markov,1871-1897) 共同發現的。此外還有更多的標有馬爾可夫大名的定理、不等式和圖形等。我數了一下,英文維基上在他的條目下列出的含有Markov的數學術語超過五打。

自然,上述諸多數學詞彙嵌進了馬爾可夫的名字,並非一定都與馬爾可夫本人直接相關,有的是該短語體現了馬爾可夫所開創或發展出的一種思想或概念,這就如同求解一般非線性方程的“牛頓迭代法”並非完全是牛頓的功勞那樣。在我的學術人生中,三十多年前也有一次天賜良機讓我與馬爾可夫的名字結下不解之緣,折射出我對他的崇敬之情。

那是在我寫作博士論文的前後幾個月間。之前我和其他同學選修了導師李天巖教授的一門歷時一學年的應用數學高等論題課《[0, 1]上的遍歷理論》,這門對我一生影響巨大的課改變了我的博士論文題目和我未來的研究領域——之前我一直在從我碩士階段起開始起步的優化領域中學習和研究。在1989年的那個夏天,我完全沉浸在理解計算遍歷理論的奠基之作、氫彈之父烏拉姆 (Stanislaw Ulam,1909-1984) 在其1960年的著作《數學問題集》中提出的“烏拉姆方法”思想之中,並深入思考能否將他的逐片常數逼近法推廣到高階方法。有趣的是烏拉姆方法也可以用馬爾可夫鏈的語言來理解並可幫助創新研究,其中涉及的“烏拉姆矩陣”可以看成是所對應的馬爾可夫鏈的轉移矩陣。最終,我抓住了烏拉姆方法的一個特點,成功構造出高階方法,它們保留了烏拉姆方法的精髓,但收斂到精確解則快得多。這個精髓是函數的有限維逼近保持非負可積函數的正性與積分不變,而這個性質則定義了什麼是馬爾可夫算子。於是,我在因此而寫好的博士論文裏將我“發明”的保結構算法命名為“馬爾可夫有限維逼近法”,向我心中敬仰的一位外國數學家致了禮。

馬爾可夫獲得碩士學位留校聖彼得堡大學任教後,於1886年升為副教授,八年後出任正教授,1905年被授予功勳教授 (Merit Professor) 並獲准可以退休,但是他在大學一直教書到1910年。俄羅斯科學界對他的眾多學術貢獻也給予了高度的評價,1890年他成為聖彼得堡科學院的候補院士,1896年,作為已在1894年11月離世的切比雪夫的接班人,馬爾可夫被遴選為科學院的院士。在國內外學術界,晚年的馬爾可夫廣受尊敬。然而俄羅斯帝國的末代統治者沙皇和教會卻不喜歡他。

為民主自由的鬥士

俄羅斯民族在過去的五百年間幾經興衰。早在莫斯科大公國建立前的十三世紀,它廣袤的大地曾被成吉思汗 (1162-1227) 的戰馬鐵蹄一路踐踏,之後長期處於封建落後狀態。到了雄才大略奮發圖強的彼得大帝 (Peter I The Great, 1672-1725)即位時,後來的首都聖彼得堡僅僅是波羅的海芬蘭灣東端的一個小漁村,但這是他面向西方取經學習強國的關鍵通道。1712年彼得大帝從莫斯科遷都於此,他宏偉的“俄國夢”改革計劃除了政治經濟方面的大刀闊斧之作外,還包括仿效英國的倫敦皇家學會 (1660年建) 、法國的巴黎科學院 (1666年建) 和德國的柏林科學院(1700年建),矗立俄羅斯科學院的大廈。這是他孜孜以求的大政方針之一。終於在他閉目那年,彼得堡科學院宣告成立,很快一批國外傑出學者,如丹尼爾·伯努利 (Daniel Bernoulli,1700-1782) 和其舉薦的青年英才歐拉(1707-1783) 也雲集於此。到了俄羅斯另一個大帝凱瑟琳女皇 (Catherine the Great,1729-1796) 統治時期,科學院再次請來了已是歐洲最偉大數學家的歐拉。十月革命後,聖彼得堡科學院易名為蘇聯科學院,現稱俄羅斯科學院。我們知道,上世紀蘇聯科學院的院士們幾乎個個都是如雷貫耳的名字,數學家中就有維諾格拉多夫 (Ivan Matveevich Vinogradov,1891-1983)、柯爾莫哥洛夫、索伯列夫 (Sergei Lvovich Sobolev,1908-1989)、康特洛維奇 (Leonid Vitaliyevich Kantorovich,1912-1986)、蓋爾範德 (Izrail Moiseevich Gelfand,1913-2009) 等等。

彼得大帝對於俄羅斯民族的另一大貢獻在於發展高等教育。他去世前一年頒佈聖旨同時創建彼得堡科學院與彼得堡大學。莫斯科大學的創辦人、俄羅斯偉大的百科全書式科學家羅蒙諾索夫 (Mikhail Vasilyevich Lomonosov,1711-1765) 就曾就讀於彼得堡大學。四百年來,這所大學走出了數以百計的傑出人物,切比雪夫、馬爾可夫、李亞普洛夫師徒三人是其中的數學家代表。

作為彼得堡科學院的院士,馬爾可夫照例應該得到政府的敬重和愛戴,因為他對祖國的科技發展有非凡的貢獻,也因他為俄國贏得了世界的聲譽。然而末代沙皇尼古拉二世 (Nikolai II Alexandrovich Romanov,1868-1918) 卻把他視為眼中釘、肉中刺,原因是他嚮往民主自由、聲援志士仁人。

沙皇1894年即位時,馬爾可夫已48歲,做出了許多傑出的工作,他那年也被晉升為正教授。但是放眼祖國大地,政治經濟環境一片蕭條,人民只能苟延殘喘地求生,近百年前俄國軍隊把拿破崙法軍打得落花流水的那段輝煌歷史也早已成為記憶,沒幾年後俄帝國就在爭食中國肥肉的俄日戰爭中被日帝國打敗。在這前後幾十年內,俄國那些追求光明的知識分子和抱有先進思想的貴族人士,為自由而放歌,為民主而吶喊,偉大詩人普希金 (Alexander Sergeyevich Pushkin,1799-1837) 同情並嚮往十二月黨人的革命活動,用他的詩歌如《自由頌》作利劍,刺向萬惡的歷史悠久的封建農奴制。一大批革命民主主義的作家,如萊蒙托夫 (Mikhail Yuryevich Lermontov,1814-1841) 和車爾尼雪夫斯基 (Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky,1828-1889),用他們的文學作品揭露腐朽的封建制度,抗議沙皇的統治。

高爾基 (Maxim Gorky,1868-1936) 這位出身貧苦的無產階級文學家,於1901年發表了著名的《海燕之歌》。散文詩的最後一句,勝利預言家的叫喊“讓暴風雨來得更猛烈些吧!”喊出了人民的心聲。但是高爾基為此付出的代價是遭到流放。第二年2月,聖彼得堡科學院文學部召開了聯席會議,並通過了決議,接納被流放者為名譽院士。最高級知識分子羣體對專制統治的藐視激怒了沙皇,他給國民教育大臣發佈一道手諭:“高爾基當選無效。”在皇帝直接插手的巨大壓力下,科學院院務委員會於3月12日只好發佈取消高爾基當選資格的一紙文告。

然而,不畏強暴堅持真理的進步學者總在那裏。短篇小説大師契訶夫 (Anton Pavlovich Chekhov,1960-1904) 為表示抗議,宣佈退出科學院。數學家馬爾可夫也挺身而出,屬於數理學部的他於4月6日向院務委員會遞交了如下聲明:“我認為科學院關於取消高爾基當選資格的文告是無效的和被強加的;第一,文告盜用了科學院的名義,但事實上科學院並無意取消這一資格;第二,文告所借用的理由是毫無意義的。”在120年前尼古拉二世殘暴統治下的俄羅斯,這是需要多大的勇氣和膽魄啊!

在俄羅斯帝國滅亡前的最後十多年裏,三百年的羅曼諾夫王朝已經處於搖搖欲墜之中,但是沙皇妄圖以控制大學的方式,孤注一擲地設法維持其專制統治。晚年的馬爾可夫除了繼續他那不知疲憊的數學研究和教育外,還堅持和反動勢力針鋒相對地抗爭。當1908年國民教育部宣佈取消大學自治、開倒車恢復學監體制、封閉一切社團時,他氣憤地給國民教育大臣去信,公開表達他的觀點:“我最堅決地拒絕在彼得堡大學充當沙皇政府走卒的角色,但我將保留開設概率論課程的權利。”隨即他就被大學當局吊銷了教學資格,於是他毅然決定退休。

在沙皇時代,東正教起到了助紂為虐的精神鴉片作用。1901年東正教最高裁判所因俄國大文豪托爾斯泰 (Leo Tolstoy,1828-1910) 寫下人道主義偉大小説《復活》,而在沙皇的授意下宣判他為異教徒,並開除了他的教籍,舉世譁然。馬爾可夫從青年時代起就傾向於無神論,並從托爾斯泰的作品獲得精神養料。1912年,他致信東正教最高會議,申明“我最誠摯地請求革除我的教籍。我希望以下所摘引的本人所寫的《概率演算》一書中的言論足以成為除籍的理由,因為這些言論已經充分表明我對成為猶太教和基督教義之基礎的那些傳説所持的反對態度。”

1913年,聖彼得堡市議會選舉了九名科學家為聖彼得堡大學的榮譽成員,馬爾可夫是其中的一個,但是他被選中這一事實並沒有得到教育部的認可,直到1917年的二月革命後,馬爾可夫才獲得肯定,並恢復了教學活動,講授概率論等,直到生命的最後一年。

作為聖彼得堡數學學派的骨幹,馬爾可夫一生鍾情於數學及其應用,這種熱愛已經化作了他對別人問及“什麼是數學”這一問題的精闢回答:“數學,那就是高斯、切比雪夫、李亞普諾夫、斯捷克洛夫和我所研究的東西。”作為俄羅斯民族傑出的兒子,他一生為自由和民主而鬥爭,是科學家中為人民謀求幸福的典範、在黑暗中追求光明的偉大愛國者。他不是那種僅滿足於個人成功、“兩耳不聞窗外事”的書齋學者,而是抱有“天下興亡匹夫有責”豪情壯志的一代學人。他不屬於那一類只津津樂道於探索“無用之美”的學問家,而是繼承切比雪夫衣缽將“理論聯繫實際”視為數學家的最高追求。他的創造發現、他的定理學説,早已化作千百萬科學家和工程師手中的利器,所以,他不僅屬於一百年前的俄羅斯,更是屬於當今的全世界。

2022年感恩節寫於

美國哈蒂斯堡夏日山莊

出品:科普中國