金新: 杭州憶,最憶是“知味”_風聞

虎落平阳-2022-12-28 01:03

杭州憶,最憶是“知味”

金新

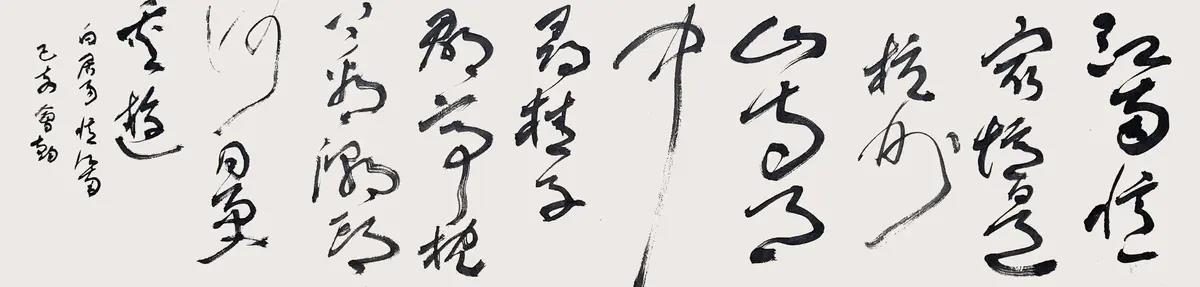

白樂天有語:“江南憶,最憶是杭州。”而對於我來説:“杭州憶,最憶是‘知味’。”所謂“知味”者,“知味觀”也。

記得1981年暮秋,與父親患難與共的母親突發心臟病,住進了浙江省中醫院內科病房,我妻子剛好是這所醫院骨科病房的醫務人員,“近水樓台先得月”,一切有她安排照顧,但父親依舊放心不下,一定要去探望。父親時年七十又五,花白的頭髮略顯稀疏,根根衝冠,雖經歲月磨難,仍精神矍鑠,只是偶爾從眼神裏能看見飄忽而過的投閒置散後“舊時茅店社林,路轉溪橋忽見”的心靈世界。

在我的記憶中,父親是個吝嗇的人,三年困難時期,延安路上一邊開着海豐西餐館,一邊開着素春齋、杭州酒家、新會酒家、寧波湯糰店,有時跟着父親路過那裏,他往往步履匆匆,壓根兒沒有想到要他正在長身體的這個小兒子買點什麼吃的。

餘華的《許三觀賣血記》裏有一個非常精彩的細節——許三觀“巧婦‘可’為無米之炊”,為餓得躺在牀上發慌的家人進行精神會餐:“我現在做口頭上的廚師,你們想吃什麼就告訴我。”結果他“按需‘分配’”,為大老、二老、三老各“做”了一份紅燒肉,為妻子“做”了一道清燉鯽魚,給自己“做”了一隻葱爆豬肝,他繪聲繪色地描摹了每一道菜的製作過程,這些菜雖然都只是極普通的家常菜,卻引出了一片響亮的吞口水的聲音。父親像極了這場虛擬“盛宴”中的那個開“空頭支票”的許三觀。

最刻骨銘心的一次“看‘吃’”,是在一個寒風凜冽的冬天的夜晚。父親被一個經常來我家的叫杜偉(好像是原國民黨一個什麼軍的投誠軍長)的老頭叫到位於延安路上的新會酒家的樓上吃飯,母親因故到餘杭的石蠟(音)農場勞動鍛鍊,我只能站在昏黃的路燈下等着父親一起回家,透過二樓的透明玻璃窗,看着裏面的一切,幼小的我等累了,等餓了,蹣跚着橫穿馬路,到海豐西餐館門口,臉蛋貼着蛋糕陳列窗那冰冷的透明玻璃,瞧着每隻10元至20元不等的各式拼花蛋糕。那次不知是怎麼回家的,大約是坐在酒家門口的台階上睡着了被父親揹回家的,大約是半瞌睡狀態下胡裏糊塗跟在父親身後跌跌沖沖回家的。

不過,父親也有網開一面的時候。他有一隻上下班拎的本白色的破帆布包公文包,塞着各種文史資料的空隙間有一箇舊的鋁質飯盒:有時裏面會有幾個從西湖邊的聖塘路省府食堂裏買來的刀切饅頭,切成片在鐵鍋裏烤乾了給我吃,咬起來脆得咯崩咯崩的,有股奇特的香味;有時甚至還會有幾個不曉得哪裏弄來的小肉包子。而為此煙癮非常大的父親就是1毛4分一包的勇士牌香煙也捨不得抽。真可謂“倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱”。

知道那鋁質飯盒內偶爾有的小肉包子來自仁和路上的百年名店知味觀,那是後來的事了。

印象中吃知味觀的小籠包子是要站在食客後面排隊的,有時一個客人的座位後面有幾個人在等待。印象中父親後來亦直接帶我到知味觀吃小籠包子,但大多是一籠包子與哥哥和姐姐分享着吃。直到“古稀之年”,我的腦海裏居然還時常會有兩個幼稚的念頭在徘徊:希望太陽快點消失——那是在插隊務農“雙搶”面朝水田背朝烈日時留下的記憶;希望飯局慢點結束——那是在物質貧乏年代排隊享受難得的美味時留下的記憶。

父親乘鶴西去三十多年了,從他仙逝的那刻起,就留下了一個可能永遠無法解開的迷:他作為特級統戰對象,待遇是“比上不足,比下有餘”,再説我們也都已工作了,他只需供養因撫養兒女畢生未參加工作的母親,完全有能力請他的小兒子與小兒媳婦吃一頓山珍海味,他為什麼會帶我們去吃當時只有4毛4分錢一客的知味觀小籠包子?

現在猜想起來,在父親的潛意識裏,對知味觀小籠包子大概有一種“感恩”情結。

我是一個寫雜文的,血管裏“流淌”着公正、公平與正義:一看見房價飛漲,就會想到“居者有其屋”;一看到學費離譜,就會想到“有教無類”;一看見應試的泛濫,就會想到“教育是一門慢的藝術”……這是已故父親留給我的唯一基因“遺產”。以此推斷,抑或父親的靈魂深處對知味觀的小籠包子留有一份“大庇天下寒士”的敬意?要知道,那個年代,知味觀物美價廉的小籠包子是普羅大眾唯一能夠消費得起的的高檔名點,也是父親那時唯一能夠承受得了的“舔犢之情”。

史載:“五代樑龍德二年(公元922年),置錢江縣,與錢塘縣同城設置,因縣境臨錢塘江而名。北宋太平興國四年(公元979年),改錢江縣為仁和縣,系取‘仁愛和平’之意。”明郭子章《郡縣釋名》引宋趙葵《行營雜錄》雲:“初陳橋兵變,太祖從仁和門入。高宗南渡幸杭,見邑名仁和,甚喜曰:‘此故都城門也!’遂決遷都之意。”

1913年,一個多世紀前,孫翼齊與他的合夥人義阿二出資將知味觀開設在湖濱仁和路,我不知道是否出於偶然,我也不知道仁和路之所以名為仁和路與史書上的“仁和”有何瓜葛。但有一點可以斷定:知味觀深得“仁和”之精髓——縱然知味觀的小籠包子調價至10元,其仍然是最低工資收入者可望而可即,有能力品味的百年名點。

時過境遷,我們的生活條件發生了翻天覆地的變化,百年名店知味觀的連鎖店也在杭城遍地開花,寒舍附近就有一家,可如今吃遍了山珍海味的我有時寧願捨近求遠花幾十元錢打的費去湖濱仁和路的本店坐一坐,點一客小籠包子,要一杯啤酒,細嚼慢飲之餘,竭力想象着第一次來知味觀的情景,希冀在當下不免浮躁的商業競爭“喧譁”聲裏,“品嚐”那大慈大悲的人文情懷,同時也寄託自己對先父的無盡思念。

沒有“仁愛”,哪來“和平”或曰“和諧”?“東南形勝,三吳都會,錢塘自古繁華”,試看今日,高檔飯店進軍杭城猶如過江之鯽,“天下熙熙,皆為利來;天下壤壤,皆為利往”,而憂思“仁和”境界者,“多乎哉,不多也”。

“ 杭州憶,最憶是‘知味’”!