被埋沒4年的文章, 揭開美俄烏死結背後的一個隱秘組織|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2022-12-30 13:35

曹升生

安徽師範大學歷史與社會學院

(本文原載《世界民族》2018年第3期)

【導讀】近期澤連斯基突訪美國,引發全球關注。這一事件背後,公眾所知甚少的是,烏克蘭裔美國人作為一股潛在力量,正發揮重要作用。俄烏衝突爆發後,美國國會唯一的烏克蘭裔議員維多利亞·斯巴茨(Victoria Spartz)多次批評烏克蘭政府存在腐敗等問題,在美國國內引起不小爭議。其實,早在2014年克里米亞危機爆發後,烏克蘭裔美國人及其眾多社團便越來越活躍。但國內對烏克蘭裔美國人在美國政治,尤其是美國對俄和對烏政策制定中所扮演的角色,仍缺乏關注和了解。

本文發表於2018年,為我們理解這一問題提供了分析視角。文章指出,冷戰後,烏克蘭裔美國人利用歷史上四次大規模移民美國所積累的組織優勢和政治智慧,建立更多社團,在美國開展政治遊説,成為美國引導烏克蘭融入歐洲-大西洋共同體的重要渠道。2014 年烏克蘭危機後,烏克蘭裔美國人又建立眾多新社團來援助烏克蘭,呼籲美國政府保護烏克蘭的主權和領土完整,同時與其他中東歐族裔社團聯合起來聲討俄羅斯。然而,受制於政治力量的弱小和烏克蘭之於美國國家利益的邊緣性,這些團體的影響還相對有限。但在美國政府確立“利用族裔社羣來影響其祖籍國發展”政策的大背景下,美國依然會挑選一些烏克蘭裔美國人社團予以扶持,從而達到影響烏克蘭局勢的目的。

****本文原載《世界民族》2018年第3期,原題為《烏克蘭裔美國人社團與烏克蘭局勢》,****僅代表作者觀點,供讀者參考。

烏克蘭裔美國人社團與烏克蘭局勢

2013年烏克蘭的獨立廣場事件, 隨後俄羅斯吞併克里米亞以及在烏克蘭東部發動“凍結戰爭” (frozen wars),不但深刻影響了烏克蘭,也影響了身在歐美的烏克蘭裔。2015年10月16日, 在美國有82年曆史的《烏克蘭人週報》中的一篇文章指出,“當前的烏克蘭危機, 為考驗美國的烏克蘭裔團體對美國政府和媒體的影響力提供了機會”,一方面道出了美國的烏克蘭裔積極活動來應對祖籍國烏克蘭經歷的危難,另一方面也暗示着烏克蘭裔建立社團來遊説美國決策圈和新聞媒體面臨一定的困難。這就為我們理解烏克蘭危機提供了獨特的視角。

**由於歷史的原因,中國學者對烏克蘭危機的解讀基本上是從俄烏地緣政治和大國博弈的角度進行審視,與此同時, 中國學界對歐美的烏克蘭裔及其相關組織知之甚少,而我國學者對冷戰後特定移民社羣影響祖籍國外交的研究集中在越南裔、印度裔、古巴裔, 對移民社羣推動美國外交制度革新的研究才剛剛起步。**從美國學界看,自1959年勞倫斯·福斯 (Lawrence H.Fuchs) 號召對少數族裔之於美國外交的影響進行研究以來,相關論著不斷湧現, 關於古巴裔、猶太裔、非洲裔、拉丁裔、波蘭裔、希臘裔、阿拉伯裔、墨西哥裔、亞美尼亞裔等移民社羣影響美國外交的個案研究成為主流,直至最近十年才出現綜合性的研究成果。由於烏克蘭危機非常晚近,所以美國學者對烏克蘭裔社團的研究尚不充分。因此,本文將在借鑑已有成果的基礎之上,結合相關理論,探討烏克蘭裔美國人社團在烏克蘭局勢演變中的獨特作用。

**▍**烏裔美國人的移民歷程及其政治遊説的可能

在美國這個移民國度裏, 各種移民社羣都或多或少介入祖籍國事務, 但是力量卻各有千秋, 以色列學者尤西·沙恩 (Yossi Shain) 給出的宏觀性解釋是, “移民社羣介入祖籍國事務的性質與程度, 與移民社羣的規模和多樣性息息相關, 同時也受制於移民社羣已有機制推動和維繫社羣認同的能力”。但2008年美國學者特雷弗·魯本澤 (Trevor Rubenzer) 綜合前人的研究, 總結出了15條具體要素, 2010年以色列中東技術大學一位學者歸納出了八個要素。筆者認為這八個要素説應該更為簡潔有力, 現依據自己的理解和行文需要對這八個要素做了重新排序:第一, 部分同化, 即該族裔已經在很大程度上融入美國主流社會, 同時還與祖籍國保持一定的利害聯繫;第二, 該族裔很團結, 有組織能力強大的社團;第三, 在美國選舉政治中, 能夠提供選票、人力和錢財支持;第四, 能為外交決策者提供其祖籍國的情報, 影響祖籍國的政治進程;第五, 建立強大的盟友;第六, 在國會有為其搖旗吶喊的議員, 即國會連線 (caucus) ;第七, 能從美國國家利益的角度闡釋和推銷其主張, 被美國主流政治家所認可;第八, 能樹立富有特性的形象, 針對祖籍國的外交主張能在美國公眾中引起廣泛共鳴。就前三點而言, 追溯烏克蘭裔移民美國的歷程就可以發現, 烏克蘭裔美國人不但數量可觀, 而且產生了眾多的社團, 憑藉地域上的集中、經濟上的富足, 乃至社團的力量, 他們是可以影響美國外交的。

一般認為是四次大規模移民奠定了今日烏克蘭裔移民的基礎和格局。烏克蘭人第一波大規模移民美國發生在1870—1899年間, 大約有30萬左右剛被解放的烏克蘭農奴移民美國東北部, 其中少數人定居在賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州的煤炭城市。為了解決費城礦難事故後家屬索賠事宜, 出現了“烏克蘭國家協會” (Ukrainian National Associations) 這樣的小型兄弟互助會性質的社團。**第二波移民發生於1900年至一戰前, 總共大約有25萬烏克蘭人來到美國, 在地域上依然集中在東北部城市, 就業上則集中於鋼鐵、橡膠、汽車、玻璃等產業。**為了培訓新來的移民, 1909年在費城建立了“烏克蘭裔美國人公民協會” (the Ukrainian American Citizens’Association) 。與此同時, 宗教的因素增大, “美國普羅維登斯烏克蘭裔天主教徒供給協會” (the Providence Association of Ukrainian Catholics in America) 、 “烏克蘭裔希臘禮天主教費城總教區” (Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia) 、“美國烏克蘭裔東正教堂” (the Ukrainian Orthodox Church of the USA) 先後成立。**兩次世界大戰之間大量烏克蘭人流落到西歐、加拿大、南美和澳大利亞, 只有不到4萬烏克蘭人成功移民美國。這一時期美國的烏克蘭裔移民社團組織從經濟互助向政治聯合行動過度。**三位從事法律的烏克蘭裔成為賓夕法尼亞州、紐約州、印第安納州州議會眾議員, 烏克蘭裔在政治上開始嶄露頭角。社團組織上, 一個突出表現是1925年成立了“烏克蘭裔全國婦女聯盟” (Ukrainian National Women’s League of American) , 指導原則是基督教倫理、尊重人權、政治非黨派, 同時也致力於從精神和物質上改善烏克蘭, 讓世界知曉烏克蘭。另一個則是1944年成立的“統一烏克蘭裔美國人救濟委員會” (United Ukrainian American Relief Committee) , 援助戰火中的烏克蘭人。

二戰後, 大批在戰時被德國和奧地利掠去當勞工的烏克蘭人遍佈歐洲, 這些烏克蘭難民的數量一説有四百萬之多, 其中一部分學歷較高或技能出眾的人在1948—1950年抵達美國。此時烏克蘭裔美籍人士團體出現了四大顯著性的變化。首先是出現了專門援助新來移民的金融機構, 這就是1947年在紐約市成立的“烏克蘭裔自助聯合信貸聯盟” (Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union) 。

其次就是以職業、年齡和地區劃分的社團湧現, 職業社團如“烏克蘭裔美籍工程師學會” (the Ukrainian Engineer’s Society America) 、“北美烏克蘭醫學會” (the Ukrainian Medical Association of North America) 和“烏克蘭裔美籍律師協會” (the Ukrainian American Bar Association) ,年齡社團是1960年代成立的“烏克蘭裔美籍青年協會” (Ukrainian-American Youth Association),地區社團是一些烏克蘭裔人口眾多的州成立了單獨的烏克蘭裔協會, 如1971年出現的“華盛頓州烏克蘭裔美國人協會” (the Ukrainian Association of Washington State) 。這些新趨勢表明一些優秀的烏克蘭裔美國人在職業上已經步入美國中產階級行列, 也説明烏克蘭裔在一些州已經成為強大的政治力量。

再次是旨在引導、協調和整合烏克蘭裔已有社團的機構出現**, 其中最大的就是1948年成立的“烏克蘭裔美國人國會委員會”** (Ukrainian Congress of Committee America) , 總部設在紐約市, 這是一個傘狀的機構, 旗下分支眾多, 發行《烏克蘭季刊》 (The Ukrainian Quarterly) , 其宗旨是要協調所有烏克蘭裔社團用一個聲音在美國政府面前説話, 1977年它特意設立了“烏克蘭國家信息服務局” (the Ukrainian National Information Service) , 以促進烏克蘭裔與美國國會、政府、媒體和智庫的互動。與之類似的是20世紀60年代末出現的“烏克蘭裔美國人協調委員會” (Ukrainian American Coordinating Council) , 總部在舊金山市。這可以視為烏克蘭裔美籍人士團體在政治上覺醒和崛起的標誌。

**最後是有關烏克蘭的文化和學術機構大量出現。**比如“美國烏克蘭裔研究所” (Ukrainian Institute of America) 、 “烏克蘭文化中心” (Ukrainian Cultural Center) 以及“烏克蘭國家博物館” (Ukrainian National Museum) 。這些機構試圖通過展覽、演出、研究等活動來弘揚烏克蘭文化, 激勵美國朝野瞭解烏克蘭。鑑於烏克蘭裔政治力量的壯大, 哈佛大學於1968年成立了“烏克蘭研究所” (Harvard Ukrainian Research Institute) , 研究烏克蘭的歷史、文學和語言, 成為美國的烏克蘭學發展史的分水嶺。

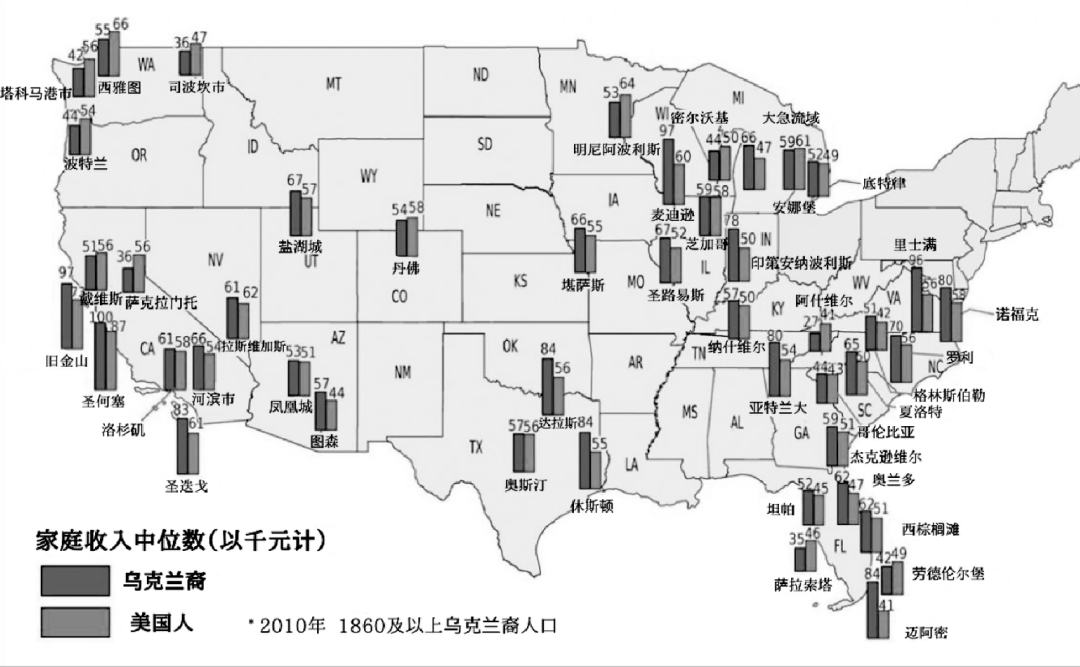

時移世易, 到2006年, 據美國統計數據顯示, 美國已有96萬烏克蘭裔美國人, 佔總人口的0.33%, 由此美國成為蘇聯之外的第二大烏克蘭裔人口聚集國 (僅次於加拿大) 。這些烏克蘭裔美國人集中在大都市區, 如紐約 (16萬) 、費城 (6萬) 、芝加哥 (4.6萬) 、洛杉磯 (3.4萬) 、底特律 (3.3萬) 、克利夫蘭 (2.6萬) 和印第安納波利斯 (1.9萬) 。(3) 據研究, 烏克蘭裔美國人擁有碩士及以上學位者遠遠高於美國人口的整體學歷水平, 同時大都市區的烏克蘭裔中家庭收入中位數 (median household income) 也高於美國平均水平, 具體見圖一。

圖一 烏克蘭裔美籍家庭收入中位數高於美國平均水平 (2010年) 資料來源:Oleh Wolowyna, “The Situation in Ukraine and Challenges for the Ukrainian Community in the U.S.”, The Ukrainian Weekly, October 16, 2015.

通而觀之, **百年來的移民歷程讓烏克蘭裔美國人擁有了較大的人口基數和多種多樣的社團組織, 加上學歷和經濟上的成就, 這些有利因素都可轉化為美國選舉體制上的影響力, 成為烏克蘭裔美國人在美國政治舞台博取一席之地的資本。**有證據表明, 1992年老布什總統在承認烏克蘭獨立時就是想回報150萬烏克蘭裔和東歐裔選民的選票。

1991年烏克蘭獨立, 讓美國的烏克蘭裔移民的祖籍國變得清晰明確起來。與此同時, 伴隨着獨立後烏克蘭探尋國家發展道路和追求獨立外交政策的努力, 烏克蘭裔美國人建立了更多的社團來參與這個歷史進程。“冷戰後, 民族獨立運動的興起和全球第三波民主化浪潮, 喚醒了美國一些古老的移民社羣, 催生了更多的族裔團體”。

**從烏克蘭看, 冷戰後的烏克蘭裔美國人社團也可以説是烏克蘭獨立後一部分試圖學習美國、融入歐洲的勢力的夥伴或者代言人。**這股勢力頗為強大, 如“國家基輔莫希拉學院大學”(National University of Kyiv Mohyla Academy) 於1991年在基輔重建後, 迅速在美國建立了“基輔莫希拉美國基金會” (the Kyiv Mohyla Foundation of American) , 積極開展活動並得到美國前國務卿奧爾布萊特的讚賞, 事後成為2004年烏克蘭“顏色革命”的主要推手。又如2002年成立的“烏克蘭天主教大學”就對2010年後烏克蘭的內政外交痛心疾首, 宣揚將發揮天主教教義中道德訓誨、商業倫理和社會責任等微言大義幫助烏克蘭成為一個民主國家, 2013年該校學生率先走上街頭反對亞努科維奇政府。為了尋求美國的幫助, “烏克蘭天主教大學”2014年在芝加哥成立了“烏克蘭天主教教育基金會” (Ukrainian Catholic Education Foundation) 。可見, 這些團體之間縱橫交錯, 貫通****烏克蘭和美國兩國內外, 他們所帶來的人脈、信息、資金對於美國而言非常重要。

**從美國看, 一方面, 美國素有利用移民社羣來推動其祖籍國政治體制變化的傳統, 另一方面, 烏克蘭是俄羅斯的鄰國, 具有獨特的戰略價值。**美國政府考慮烏克蘭問題時都是將之置於美俄關係的大框架中思考, 也正是這種位置賦予了烏克蘭“地緣政治支軸國家”的地位。美國著名戰略思想家布熱津斯基曾對烏克蘭在世界政治中的特殊性做了總結:“烏克蘭是歐亞棋盤上的一個新的重要地帶……沒有烏克蘭, 俄羅斯就不再是一個歐亞帝國……烏克蘭喪失獨立將立即影響到中歐, 使波蘭變為一體化歐洲東部前沿的地緣政治支軸國家”。**這就導致烏克蘭成為西方與俄羅斯鬥爭的緩衝地帶, 也成為雙方競相拉攏的對象。**對於美國而言, “幫助烏克蘭擁有更廣泛的民主和可持續的自由市場經濟, 確實符合美國的國家利益”, 美國國會於1992年通過了“支持自由法案” (Freedom Support Act) , 對原蘇東集團國家進行“援助”, 其目的有三個:加速這些國家從威權國家向民主國家轉變;促使自由市場經濟的引進和發展;通過控制核武器、生化武器而提升安全。其中, 所謂“民主援助”, 就是向這些國家的政黨、議會、獨立媒體提供技術援助, 通過合同的形式鼓勵非政府組織的發展。烏克蘭是重要援助對象。所以不難理解雙方一拍即合的歡愉, 如1999年烏克蘭裔美國人國會委員會就接受美國國際開發署18萬美元的資助, 在烏克蘭從事各種宣傳工作以影響當年的烏克蘭總統大選。又如小布什總統時期, “在政府之外, 不同的非政府組織和民間團體都競相對 (美國) 政府的政策施加影響, ……那些主張大力給基輔以資金和政治援助的烏克蘭裔美籍人士團體, 也在副總統辦公室裏找到了支持此類做法的人”。

**▍**冷戰後美國的烏克蘭裔社團為烏克蘭奔走呼告

如前所述, 在冷戰結束前美國就已經存在數量眾多的烏克蘭裔社團, 而冷戰結束後烏克蘭裔美國人社團在數量、使命、活動和影響上都出現新的趨勢。當然, **冷戰後美國新成立的烏克蘭裔社團從成立時間和屬性功能上大致可以分為兩大類。第一類就是1991年至2013年底間成立的, 這些都是為了引導烏克蘭走上西方國家的道路。**1991年, 一家名為“美國-烏克蘭基金會” (U.S.-Ukrainian Foundation) 的機構在華盛頓特區成立, 其口號就是“通過分享民主價值觀而實現繁榮和富饒”, 具體就是要幫助烏克蘭實現民主、自由市場經濟、尊重人權, 併成為地區穩定的關鍵所在。在經費上, 自2003年起它就接受美國國會圖書館開放世界領導權中心 (The Open World Leadership Center of the Library of Congress) 的“開放世界獎”年均11萬美元的資助。為了便於在烏克蘭開展活動, 它在烏克蘭首都基輔建立了“菲利普·奧利格民主研究所” (Pylyp Orlyk Institute for Democracy) , 開展烏克蘭民主化研究, 1997年還與美國國際開發署聯合在烏克蘭開設了四個培訓中心。可見, 它在美國政府和烏克蘭政府之間“傳情達意”, 充當信使, 是鼓動烏克蘭學習美國走西方道路的馬前卒:它將美國得克薩斯農工大學布什學院在2006年為烏克蘭改革所做的專題報告奉為圭臬, 它曾接受美國農業部73萬美元的經費來推進烏克蘭外交部人事管理的現代化, 它促成了2017年5月烏克蘭總統與美國七名參議員的會談。它還特別重視培育烏克蘭青年精英, 曾與烏克蘭內務部聯合開展了“四十位四十歲以下的烏克蘭精英”培訓活動。其品牌活動有兩個:一個是年度“烏克蘭人在華盛頓”盛會, 如2016年3月30日在美國國會大廈遊客中心舉辦2016年年度大會, 主題是“烏克蘭爭取自由的戰爭在繼續”, 與會人數有600人之多, 包括烏克蘭總統波羅申科。另一個是烏克蘭危機後發動的“為烏克蘭拉響警報”項目, 其目的是要激發美國和國際社會認識到烏克蘭人遭遇的人道主義危機的嚴重程度, 鼓動美國國會和總統給予烏克蘭更多的幫助。

與之相比, 成立於2000年的“美國—烏克蘭關係中心”(the Center for US-Ukrainian Relations)可謂後來居上。在世紀之交, 烏克蘭政府明確表示要融入歐洲-大西洋共同體, 而美國克林頓總統在卸任之前親臨基輔, 肯定美國-烏克蘭為戰略伙伴關係。繼之上台的小布什總統高調宣佈鼓勵烏克蘭的“西向”外交政策。面對這種態勢, 美國烏克蘭裔積極行動起來, 召開了一場大會, 決議要動員四方力量來幫助烏克蘭融入歐洲-大西洋共同體, 具體而言, 就是要美國國會眾議院中的烏克蘭連線 (the Ukrainian Congressional Caucus) 爭取美國政界的支持, 發揮烏克蘭大使館的作用以獲取烏克蘭國內的支持, 鼓動美國主要的大學、智庫和非政府組織作為發起者, 爭取美國商界的力量作為贊助人。不久, 這幾股力量合流, 舉辦了名為“烏克蘭追求成熟的民族國家”圓桌論壇,以此為基點, 多年來該機構已開設了“美國-烏克蘭商業網絡論壇”、“烏克蘭的歷史系列”、“美國-烏克蘭安全對話系列”、“美國-烏克蘭能源對話系列”、“烏克蘭未來融入大西洋系列”、“美國-烏克蘭工作組年度峯會系列”等項目, 邀請美國、加拿大、西歐乃至中東歐國家的政治家、學者、非政府組織、企業等與會就相關問題進行深入探討和研究, 在同類組織中游説制度是最為健全的, 涉及議題也是最廣泛的。

**第二類是2013年“親歐盟獨立廣場運動”後成立的幾家新社團, 先是希望推動烏克蘭的民主化,隨着2014年烏克蘭危機的到來和惡化, 其使命逐漸轉移到救濟烏克蘭, 敦促美國政府保護烏克蘭的主權和領土完整。**這也契合“烏克蘭危機後, 旨在遊説華盛頓特區官員和立法者的公司、組織成五倍增長”的報道。烏克蘭裔社團的案例, 或許代表了美國族裔社團興衰的一種現象, “當某一族裔其祖籍國發生國際性衝突時, 身在美國的族裔就會組建新的社團或者重組已有社團”。

**這裏面最典型的社團是“團結” (Razom) , 其使命是發動全球的志願者來實現一個目標:實現烏克蘭的自由和民主;發揮強大的社會網絡來促成一個連接個人、研究機構和社會組織的關於烏克蘭問題的全球網絡。**它呼籲在美國和烏克蘭的志願者為烏克蘭提供應急援助, 支持烏克蘭公民組織的發展, 致力於在歐洲和美國促進關於烏克蘭問題的社區對話和公共教育。它開展了幾個項目:援助、思想、接觸和提醒美國國會議員、共同巡航、信息技術。其中援助除常見的幫助烏克蘭戰區兒童和孤兒外,還有引導和幫助烏克蘭的中學生參與奧林匹克競賽, 共同巡航項目則是想方設法促進烏克蘭神經內科醫生與美國同行的交流切磋, 信息技術是想通過對烏克蘭技術人員的培養來支持烏克蘭中產階級的壯大。“思想”是它傾力打造的項目, 包括“法律報告”、“美國對烏克蘭政策報告”、“學術討論”和“OMO媒體監測”, 比如發佈法律方面的《烏克蘭危機的法律視角》和《被佔領區的人權:克里米亞案例》報告, 發佈《美國在烏克蘭的機遇》報告, 指出美國應該將東烏克蘭的穩定和安全視為國家利益, 保衞烏克蘭的主權、領土完整和獨立自主, 增強烏克蘭政府解決國內危機的能力。與之類似的是同年成立的“新烏克蘭” (Nova Ukrainian) ,致力於在美國和世界提高人們對烏克蘭的認識, 為烏克蘭提供人道主義援助, 支持烏克蘭建立強大的公民社會、消除腐敗。其設定的藍圖是:讓烏克蘭從經濟和社會危機中恢復過來, 使烏克蘭成為擁有西方價值觀的強大國家。開展人道主義援助, 幫助受傷的士兵, 為烏克蘭離散人羣提供電腦、創新性教育等。

**這股潮流中湧現出三家專職救濟的機構。**2014年, 為了救濟東烏克蘭戰火中的烏克蘭人, 一些烏克蘭裔美國人又發動成立了“烏克蘭救濟組織” (Ukrainian Relief) , 招聘志願者, 從美國各界籌集糧食、衣服送往戰區, 徵召醫務人員前往烏克蘭東部。與之相攜而行的是“聯合幫助烏克蘭人” (United Help Ukrainian) , 宗旨是幫助因俄羅斯入侵東烏克蘭而傷殘的士兵及其家屬, 設立了四個項目:醫療援助、人道主義、受害的勇士、提升意識。其實際行動集中在三個方向:在華盛頓特區組織了多次集會抗議俄羅斯吞併克里米亞、在烏克蘭東部發動軍事衝突的行為;接觸美國的個人、機構、政府和媒體, 宣揚烏克蘭危機的嚴重性;募捐、招募志願者到烏克蘭。而在網絡中與烏克蘭的“烏克蘭危機媒體中心”聯合, 發佈了報告:《被毀滅的頓巴斯》、《頓巴斯戰爭中的兒童受害者》和《俄羅斯入侵烏克蘭的受害者》, 控訴俄羅斯的侵略行徑, 塑造烏克蘭作為受害者的形象, 爭取美國朝野的同情和幫助。在州層面, 明尼蘇達州烏克蘭裔成立了類似的“明尼蘇達州獨立廣場” (Mai Dan MN) 。

當然, **烏克蘭危機後, 一些老的烏克蘭裔社團組織也馬上行動起來。**如芝加哥地區的烏克蘭裔移民很早就建立了“橙色潮流” (Orange Wave) , 創辦獨立的報紙、廣播、社區組織和金融機構來促進本地區烏克蘭社區的團結與進步, 與此同時還高度關注祖籍國烏克蘭的狀況。2014年烏克蘭危機後它成了“世界烏克蘭人聯合會”(Ukrainian World Congress) 的成員, 這是全球烏克蘭裔移民社團的總部, 在43個國家擁有會員, 與11個國家的烏克蘭裔社團保持聯繫, 代表着全球2000多萬烏克蘭裔移民的利益。“世界烏克蘭人聯合會”宣稱要在俄羅斯的混合戰爭面前保衞烏克蘭的獨立和領土完整, 捍衞烏克蘭尤其是克里米亞人民的人權, 支持烏克蘭融入歐洲, 反擊俄羅斯的信息戰。另一個是1997年成立的“烏克蘭裔美國人聯盟” (the Ukrainian Federation of America) , 它最早宣稱要保存和保護烏克蘭的文化和遺產, 為有需要的烏克蘭人提供幫助。近年其活動按照三個方向展開:首先是救助烏克蘭危機中的受傷士兵, 如2014年花費七百萬美元運送大量病重的烏克蘭官兵到美國接受治療, 最終救活了14人;其次為接觸美國駐烏克蘭大使, 以及遊説美國國會中支持烏克蘭的議員;最後是人道主義援助, 同美國和烏克蘭的科技公司和研究機構合作, 為烏克蘭提供醫療和應對危機援助。

**面對烏克蘭東部戰事陷入僵局, 美國烏克蘭裔社團的活動漸漸出現了新的趨勢。首先, 就美國而言, 一些烏克蘭裔人士建立的宗教團體也開始投身支援烏克蘭的遊説活動中。**如2015年11月9日, “全烏克蘭裔教會和宗教組織理事會” (the All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations) 的代表在“美國-烏克蘭基金會”大樓會見了奧巴馬總統的八位高官, 包括總統歐洲事務特別助理和國家安全委員會四位涉烏事務高官, 會後請他們代轉給奧巴馬總統一份請求美國加大對烏克蘭援助的信件。從國際上看, 支援烏克蘭的活動已經從美國發展成北美烏克蘭裔移民的行動。正如上文“橙色潮流”成為“世界烏克蘭人聯合會”成員所示, 如今加拿大的烏克蘭裔社團如“加拿大烏克蘭裔基金會” (the Canada Ukraine Foundation) 、“烏克蘭裔加拿大人聯合會” (the Ukrainian Canadian Congress) 等都加入到這場運動中, 推動了加拿大推行仇視俄羅斯的外交政策。而且這種態勢正向歐洲蔓延, 如英國的烏克蘭裔志願者就成立了“烏克蘭人全球之友” (Global Friends of Ukraine) 來聲援烏克蘭。

其次是烏克蘭裔美國社團正在與克里米亞靼韃族獨立分子在華盛頓特區建立的“克里米亞國際委員會” (the International Committee for Crimea) **聯合, 企圖彰顯所謂的克里米亞公投既破壞了國際法中對烏克蘭領土完整和主權完整的尊重, 也沒有得到克里米亞少數民族的同意。**另外, 烏克蘭裔美國社團也與流亡美國的俄羅斯政治反對派建立的社團如“自由俄羅斯基金會” (Free Russian Foundation) 結成聯盟, 反對俄羅斯的內外政策。

**最後一個趨勢就是強化世界範圍內與俄羅斯的輿論戰、信息戰。**面對俄羅斯2013年組建媒體巨人“今日俄羅斯”所帶來的挑戰, 美國的烏克蘭裔團體不得不奮起反抗, 如“團結”專門設立“OMO媒體監測”項目以實時觀測世界各國關於烏克蘭的報道, 又如“聯合幫助烏克蘭人”與烏克蘭國內的“烏克蘭危機媒體中心”聯合開展行動。可以説, 烏克蘭裔美國人社團在美國國內、烏克蘭甚至西方世界並不缺乏盟友。

▍烏克蘭裔美國人社團的影響與走向****

經過各方努力, 美國的烏克蘭裔人士團體在募捐、提供軍事和醫療設備方面已經收穫頗豐, 但是這些改變不了烏克蘭在戰場上的劣勢。從趨勢上看, 在俄羅斯吞併克里米亞已經定局, 東烏克蘭局勢陷入膠着的大形勢下, 未來烏克蘭裔美國人士團體所着力的一個重要方向依然是輿論。如2016年“美國-烏克蘭基金會”所發動的“為烏克蘭拉響警報”活動, 不但獲得了“烏克蘭裔美全國婦女聯盟”、“華盛頓州烏克蘭裔美國人協會”這樣的老牌烏克蘭裔團體的支持, 還得到了新秀團體如“烏克蘭裔美國人聯盟”、“新烏克蘭”、“團結”、“聯合幫助烏克蘭人”的響應, 更重要的是, “克里米亞國際委員會”、“自由俄羅斯基金會”這樣具有反俄傾向的團體也積極參與進來了, 而且**“波蘭裔美國人諮詢委員會”** (American Polish Advisory Council) 和“波羅的海裔美國人國家聯合委員會” (Joint Baltic-American National Committee, 波羅的海此處指立陶宛、愛沙尼亞、拉脱維亞) 出於對俄羅斯接下來可能入侵其祖籍國的擔憂也參與了這項活動。另一個表現是隨着形勢的變化, 烏克蘭裔美國人士團體又在烏克蘭國家安全和國防委員會信息和分析中心的幫助下, 成立了“烏克蘭為自由而戰”網站, 專門提供當代烏克蘭的歷史有關的圖片等訊息, 擁有18種語言不同版本。

這就引出了一個至關重要的問題:烏克蘭裔美國人社團到底有何影響?從自身力量看, 烏克蘭裔美國人尚未躋身美國決策層, “到目前為止, 我們沒有州長、國會議員、總統內閣成員, 也沒有足以呼風喚雨的媒體人”。 有些功成名就的烏克蘭裔並不願公開承認自己的真正族裔身份。其根源在於, 烏克蘭裔美國人與其他移民美國的族裔有極大的特殊性, 其關鍵在於烏克蘭這個國家的特殊歷史。當代烏克蘭作為一個獨立國家出現在1991年, 但是歷史上烏克蘭作為一個獨立國家的歷史卻很短暫, 相反它與波蘭、奧匈帝國、俄羅斯甚至奧斯曼帝國有着千絲萬縷的關係。反映在美國的烏克蘭學界———“烏克蘭有自己的歷史嗎?”———的質疑幾乎盡人皆知。**可能更讓烏克蘭裔心寒的是, 烏克蘭政府對如何發揮海外烏克蘭裔的作用缺乏明確的政策。**2015年底, “美國的烏克蘭活動家”(US Ukrainian Activists) 領導人在接受採訪時, 不無遺憾地説“烏克蘭政治家對海外烏克蘭裔並不上心, 基輔需要明確烏克蘭移民社羣在國際舞台上的角色, 更需要制定明晰的目標和切實的行動方案”, “不管是亞努科維奇還是尤先科, 很少有烏克蘭領導人願意坐下來與美國的普通烏克蘭裔移民交流”。雖然局面從波羅申科總統開始有所轉變, 但是這種“皇帝不急太監急”的尷尬還將繼續。

從遊説對象上來看, 烏克蘭裔美國人社團的遊説活動集中在國會, 是富有成效的。“烏克蘭裔美國人國會委員會”通過積極活動, 1997年成功地鼓動41名眾議員組成了“眾議院烏克蘭連線”。2015年, 15名美國參議員成立了“參議院烏克蘭連線”, 敦促奧巴馬政府馬上為烏克蘭提供致命性武器以抵抗俄羅斯在烏克蘭東部發動的戰爭。其中一位參議員明言:“這個組織的成立, 象徵着向烏克蘭發出明確信號:伊利諾伊州的烏克蘭裔社區和美國參議院堅定地支持烏克蘭政府”。事實上, 烏克蘭危機後, 美國國會確實出台了多項法案支持烏克蘭, 尤其是2016年9月21日眾議院通過了《堅決支持烏克蘭法案》 (STAND for Ukraine Act) 。在國會的推動下, 美國向烏克蘭提供了大量援助。據美國國際開發署的信息, 美國自1990年財年至2012年財年, 總共為烏克蘭提供了40億美元的援助, 自2013年末烏克蘭危機後到2016年末, 美國又為烏克蘭提供了13億美元援助, 並且培訓烏克蘭士兵, 提供軍事裝備, 充當軍事顧問。

然而, 在美國這樣一個三權分立、外交決策主體多元化的國家裏, 烏克蘭裔美國社團集中精力遊説國會, 其整體效果是差強人意的。一方面, 美國出於地緣政治戰略考慮, 確實願意為烏克蘭提供援助, 烏克蘭裔美國社團加強了這個態勢, “從克林頓政府起, 美國就開始盡力支持烏克蘭獨立。在一個烏克蘭裔美籍離散者羣體進行有效活動的影響下, 美國政府向烏克蘭投入了大量資金, 使得烏克蘭成了世界上第三大美國援助接受國, 僅次於以色列與埃及”。

可是, 這種意願到底強大到多少程度, 或者延續多長時間, 卻又因為美國總統任期、外交重點的轉換、美國官僚體制等因素而波動。從文明的角度看, 即便美國有向烏克蘭進行民主擴展活動的動力, 但是美國難掩對烏克蘭根深蒂固的蔑視, “這個國家在制度建設上缺乏足夠的經驗, 到目前為止沒有建立三權分立制度”。最關鍵的制約因素是, 美國決策層對烏克蘭之於美國國家利益重要性程度的考慮。正如斯登特所指出的, “對於俄羅斯而言, 烏克蘭卻是一個關乎俄羅斯生存的問題。美國對烏克蘭的興趣, 充其量不過是時有時無罷了”。這種考量自然導致了美國不能在關鍵時刻真正幫助烏克蘭維護主權和領土完整。對此烏克蘭裔美國人倍感無奈, “國會所通過的很多軍事援助烏克蘭的法案都沒有被行政部門所執行, 新聞媒體在報道獨立廣場和俄羅斯吞併克里米亞、入侵烏克蘭東部之後再也不注意烏克蘭了”。其實經濟方面的因素也限制了美國製裁俄羅斯的決心, 有報道稱, 烏克蘭危機後, 29家在俄羅斯有大量投資的美國公司, 如埃克森·美孚、可口可樂、施樂、通用等, 在接觸聯邦政府官員時都提醒他們嚴厲制裁俄羅斯會損害美國的商業利益。

民意方面, 美國著名智庫“芝加哥全球事務理事會”在2015年的一份美國民眾關於世界事務的調查顯示, 絕大多數美國人, 不分政黨歸屬, 都反對美國直接軍事介入俄烏衝突。現實中, “美國-烏克蘭基金會”於2017年初, 聯合美國大多數烏克蘭裔社團, 煞費苦心地邀請美國戰略界名流發動成立了“烏克蘭網絡之友”國家安全工作組, 希望能促使美國實質性地援助烏克蘭, 但最後發佈的《美國援助烏克蘭的優先方向》報告, 卻輕描淡寫烏克蘭危機, 只是強調美國政府應支持烏克蘭公民社會反對腐敗, 鼓勵烏克蘭人民自己保衞自己, 幫助烏克蘭危機的受害者。令人啼笑皆非的是, 2015年美國蘭德公司的幾位專家居然在《美國新聞與世界報道》上説“烏克蘭危機讓俄羅斯成為地緣戰略的失敗者, 讓歐洲變得強大, 讓北約開始壯大武裝力量”,所考慮的完全不是烏克蘭本身的得失。

更糟糕的是, 烏克蘭的內政卻是蹣跚而行。“簡單來説, 烏克蘭無法規避自己的歷史和地理因素”,以第聶伯河為界, 當代烏克蘭陷入了圍繞民族、語言、宗教乃至經濟、外交主張等因素上涇渭分明的東西分裂。“當談及民族、語言與宗教時, 我們發現烏克蘭有着很明顯的區域劃分。烏克蘭最重要的區域劃分為東部與西部。這反映了兩種不同的歷史發展道路。東烏克蘭在17世紀中葉便納人沙俄 (隨後蘇聯) 統治之下;烏克蘭西部則被波蘭立陶宛聯邦、奧地利和 (之後的) 波蘭與羅馬尼亞分別統治, 直到1944年方被蘇聯吞併。因此, 東烏克蘭在血緣上更接近俄羅斯人, 也更加俄羅斯化。例如在東南部的頓涅茨克州和盧甘斯克州, 38%的人口為俄羅斯裔, 而且過半數的烏克蘭人母語為俄語。與之相反, 西烏克蘭的公民更願意認同自己的烏克蘭人身份, 更多地使用烏克蘭語, 並且能夠保留自己的文化習俗, 例如烏克蘭希臘天主教會”。

這種內政上的痼疾, 使得烏克蘭國家領導人在外交上尋求東西方平衡時變得更為艱難, 往歐盟靠攏就得罪俄羅斯, 反之亦然, 這就加劇了烏克蘭國家建設的困難。獨立後烏克蘭長期在總統-議會制和議會-總統制之間搖擺, 高層勾心鬥角已為常態, 語言政策上也不斷推行的去俄羅斯化政策更激化了已有矛盾, 同時腐敗盛行。這也無怪乎中國學者顧志紅對烏克蘭的前途持悲觀態度:“烏克蘭領導集團選擇脱離俄羅斯歐亞地緣空間, 加入歐盟和北約地緣空間的對外政策, 這一政策到目前為止並未成功, 其原因除了受烏克蘭地緣政治稟賦的制約以外, 還忽視了一條客觀規律, 即地緣空間的再轉型依賴於國家對外政策和政治體制建設必須同步進行, 恰恰在政治體制建設方面, 烏克蘭遠遠落後於地緣空間轉型的要求。烏克蘭政治體制上的發展進程證明了烏克蘭地緣政治上的分裂”。

即便如此, 美國政府也不會放棄烏克蘭, 仍然會利用烏克蘭裔美國人社團作為影響烏克蘭的“抓手”。****自2010年美國國務院發佈《首份四年度外交和開發評估報告》(Quadrennial Diplomacy and Development Review) 確立發動民事力量以實現美國的全球領導權的戰略之後, 動員美國數量龐大、類型多樣、能量強大的民事力量便成為美國外交和開發工作的新任務。2015版的《四年度外交和開發評估報告》更是旗幟鮮明地提出“增加對 (美國) 族裔社羣的接觸”的口號, 指出“族裔社羣同其祖籍國維持着情感、經濟和家庭紐帶, 總數為6200萬的第一代和第二代移民對於 (美國) 解決海外的外交、開發和人道主義挑戰等問題具有獨特的價值”, 為此, “美國國務院與美國國際開發署聯手建立了‘國際離散人士聯誼會’(the International Diasporas Engagement Alliance) 來利用各族裔的全球性聯盟以解決其祖籍國的可持續發展”, 並稱將來會建立新的平台來接觸族裔社羣, 鼓勵經濟投資和個人接觸。一些美國非政府組織或智庫積極響應政府的號召, 如2013年春, 一些從烏克蘭回國的美國和平隊志願者建立了“通往烏克蘭的橋樑”(Bridge to Ukrainian) ,希望能繼續加強兩國間的聯繫, 其行動是在美國建立網站兜售烏克蘭的手工藝品, 同時設立難民危機基金, 向烏克蘭提供援助。又如, 2015年美國前國務院負責歐洲、歐亞和中亞的人道主義項目的主任傑拉德·奧本多夫 (Gerald Oberndorfer) 和一名烏克蘭商人聯合在美國創建了“烏克蘭裔美國人人道行動”(Ukrainian American Operation Humanity) ,希望通過募捐等形式為烏克蘭提供人道主義援助。而美國的老牌智庫“大西洋理事會” (the Atlantic Council) 已經深度參與了烏克蘭裔的活動。

**▍**結語

1991年烏克蘭獨立後, 烏克蘭裔美國人社團煥發出新的色彩, 積極遊説美國國會, 鼓動美國智庫、媒體和商業等共同援助祖籍國烏克蘭, 企圖引導烏克蘭走向西方的發展道路;但是這種努力遭到了俄羅斯的強力遏制和反擊。等到烏克蘭危機後他們又奔走呼告, 為烏克蘭捐錢捐物、救治傷員和孤兒, 籲請美國給予烏克蘭更多的軍事援助, 同時又與其他反俄羅斯的非政府組織合流, 在媒體上聲討俄羅斯。然而,作為一個跨國族羣, 他們的力量是有限的, 一方面根源在於烏克蘭因為歷史、種族和現實政治而造成的特殊性和脆弱性, “該國那種不正常的政體、猖獗至極的腐敗現象及未能成立有效的政府機關, 都對緩解西烏克蘭和東烏克蘭之間的緊張局勢沒有起到任何作用。前一地區希望加入歐洲, 而後一地區則唯俄羅斯馬首是瞻。基輔的烏克蘭政府也沒有采取什麼措施, 來團結這個因缺乏民族身份認同而四分五裂的國家”。另一方面源於烏克蘭之於美國利益的邊緣性, 其委婉的説法就是, “美國將本國勢力和影響力投入到俄羅斯鄰國的本領也是有限的”。這也是烏克蘭裔美國人社團有別於以色列遊説集團最大的地方, 固然以色列遊説集團經費充足、經驗豐富, 但根本原因還在於在以色列周邊沒有令美國忌憚三分的大國存在。

如果一一比照2010年那位以色列學者提出的八要素説, 那麼烏克蘭裔社團的力量薄弱就根源於第七條和第八條上的不足, 上述斯登特言論中所體現出來的藐視烏克蘭和顧忌俄羅斯, 真切體現了美國主流政治家對於烏克蘭危機的心態, 與此同時, 美國民意調查也確實顯示出民眾並不認可烏克蘭裔社團籲請美國軍事介入烏克蘭的主張。

面對如此窘境, 一些烏克蘭裔美國人社團依然不屈不撓, 他們在積極聯合其他力量來聲討俄羅斯, 如“烏克蘭裔美國人國會委員會”、“烏克蘭國家協會”早在1994年就聯合其他16家中東歐國家的移民社團組成了“中歐和東歐聯盟” (Central and East European Coalition) ,宣稱代表了美國2000多萬來自中東歐國家的移民的利益,如今他們利用這個平台來鼓動美國加強在波羅的海和東歐的防衞, 抨擊俄羅斯對烏克蘭採取的措施。當然, 美國也不會放棄利用烏克蘭裔美國人社團, 一個例證是, 2016年8月美國美利堅大學“總統和國會研究中心”(the Center for Congressional and Presidential Studies of American University) 與烏克蘭的“專業遊説和倡議研究所”(Professional Lobbying and Advocacy Institute) 聯合在華盛頓特區開設了“在美國進行遊説:可為烏克蘭學習的關鍵經驗”培訓班。此舉又會催生多少烏克蘭裔美國人新社團, 又是個饒有趣味的問題。

通過烏克蘭裔美國人社團這個案例, 或許我們可以更能理解這個趨勢, “大量移民社羣網絡的存在及通過移民社羣網絡各種資源與信息的傳送可能引起移民社羣、祖籍國、居住國和其他利益有關者之間關係的重構”。在外交活動越來越分散化、社會化的潮流中, 移民社團的重要性將更為凸顯。