遊戲攝影師在中國_風聞

游戏研究社-游戏研究社官方账号-2022-12-30 09:48

很多玩家都會感覺到,這一瞬間有什麼東西超越了遊戲本身,卻難以用任何語言來形容。

林伯山第一次產生強烈的,通過遊戲去進行攝影創作的衝動,是在他玩《上古卷軸5》的時候。

在天際省茫茫無際的大雪中穿行時,他突然感覺到了什麼。他很難用簡單的方式去捕捉這種感覺,於是乾脆拿起相機,對着屏幕拍了幾張照片。

(林伯山,《Untitled》,素材取自《上古卷軸5》)

這種行為乍一看有點奇怪,上過貼吧就知道,網友們科普截圖功能時有多麼不遺餘力。但是在林伯山看來,單純的截圖並不能夠反映他在《上古卷軸5》中那一瞬間的體驗。

藝術家們幻想中的天際省,經過渲染成為數字信號,變成彩色像素投射在屏幕上,穿過空氣中的灰塵與微粒映入他的視網膜。而這當中一系列偏色和散射造成的朦朧錯誤,必須要從人眼同樣的視角才能捕捉到。

“在遊覽天際省時,我忘記了爭鬥,被北方的雪山冰川吸引,陷入了小小的沙盤中。我力圖混淆遊戲和現實的邊界,因此無視飛龍精怪,只在畫面符合經驗時對着屏幕按下微單的快門,以致敬某種風光攝影的傳統,僅僅是屏幕中的像素移動也使我如同在積雪中興奮地前行。”

林伯山的最新作品《帝國》系列,取材來自《鋼鐵雄心V》與《維多利亞II》。這兩款遊戲建模粗糙,截圖基本上就是一個戰場地圖。然而在這些千萬人的生死只是一個數字的大戰略遊戲裏,林伯山偏偏通過縮放和拼貼的方式,尋找在戰爭榮光與歷史決策之下,那些人偶般的模型,是否有過望向屏幕外的瞬間。

(林伯山,《帝國》)

“我想從他們的臉上找到人的表情,找到人的情緒——會死的、怕死的,想證明NPC這種玩家自我的道德的投射物,能有一些他們自己的自我。我總是想,要是能把他們晃醒就好了。”

在英國攻讀平面設計與攝影的鄧傑宇嘗試了另一種橋接虛擬與現實的方式。

取材自《荒野大鏢客2》的《NPC》系列中,他將遊戲攝影作品打印出來,然後將這些“照片”做舊。這個過程需要進行各種不同的嘗試:有時,鄧傑宇會將不同硬度和材質的紙和布料浸泡在咖啡裏,然後根據做舊需求晾乾,再貼上照片;有時,他也會用到凹版印刷的工藝,先把攝影作品印在鐵板上,再塗上油墨轉印到紙上。

而在《Untitled》系列中,鄧傑宇回收了許多二手幻燈片,用硫酸紙打印出來的照片與幻燈片進行拼貼,讓這些遊戲攝影作品看起來像是百年前的老照片一樣。

(鄧傑宇,《NPC》與《Untitled》)

(鄧傑宇收集的二手幻燈片)

鄧傑宇第一次嘗試遊戲攝影是在《輻射4》中,一開始也是直接在遊戲裏面截圖,但是這些千篇一律的圖像讓他覺得太像網上的圖片,有些無聊。在第二次創作的時候,他用CE修改器解鎖了《只狼·影逝二度》裏的視角限制,把他在現實中創作時的“觀看方式”帶入了作品中,才找到了屬於他自己的表達語言。

(鄧傑宇,《葦名城》)

林伯山是國內藝術社團HAKUCHI的創始人。一開始,HAKUCHI的意圖是做一座當代攝影的“檔案館”,介紹當代知名或不知名的攝影師和作品。

但隨着四年來社團的不斷進化,現在的HAKUCHI更想要去傳播,去説話,去實驗。伴隨着這些念頭,HAKUCHI開展了更多的線上線下活動,而遊戲攝影就是HAKUCHI最具特色的嘗試之一。

這個活動來自林伯山有兩個思考:不同的玩家在同樣的“公共空間”中,視角是否有區別?虛擬世界是否帶來新的景觀與故事?在過去幾年裏,林伯山,鄧傑宇和許多和志同道合的朋友們,帶着強烈的好奇心,從藝術攝影的角度,對遊戲攝影進行了一系列不同主題的嘗試。

而他們的作品,也被挑選並收錄在HAKUCHI的《遊戲攝影作品徵集成果展示》系列合集當中。

楊艾力,《戀人》(來自遊戲《賽博朋克2077》,第三期成果展示)

馬梓翔,《/hud off》 (來自遊戲《特種部隊2》,第四期成果展示)

武靖雯,《Artificial Dust 人造黃昏》(來自遊戲《模擬人生》,第三期成果展示)

嚴湘寧,《Unreal》(來自遊戲《刺客信條:起源》第二期成果展示)

主流的大型遊戲或多或少都帶有一點英雄浪漫主義的色彩。不管過程多麼艱難,主角們總能有辦法得到一個相對美滿的結局,很多常見的遊戲攝影或者遊戲截圖也圍繞着這種情緒來進行創作。

但是在主線劇情的聚光燈之外,遊戲所能表達的遠遠不止這些。遊戲的互動很多時候超越了設計的意圖,講述了更多隻屬於玩家的故事。就像是在《我的世界》裏,一場漫長的黑夜洞穴冒險讓人精疲力竭,在重返地面的一剎那,陽光充滿整個屏幕,而背景音樂響起。很多玩家都會感覺到,這一瞬間有什麼東西超越了遊戲本身,卻難以用任何語言來形容。

而這也正是HAKUCHI的藝術家們想要去捕捉的感覺。

我們和林伯山與鄧傑宇聊了聊他們的作品。林伯山開玩笑地説,當他把《上古卷軸5:天際》當成了一款觀光步行模擬器遊戲的時候,反倒捕捉到了主角旅程上完全不同的一面。他用照明術點亮了整座森林,看到的都是一具又一具動物的屍體。或許活在當時的主角會對眼前的死亡泰然自若,但是屏幕前生活在現代社會的玩家們,很難不對這個極北苦寒世界產生敬畏和觸動。

(林伯山,《Untitled》)

而最觸動鄧傑宇的,則是遊戲裏那些受限於技術而顯得呆板和僵硬的NPC。不管是《輻射》還是《只狼》,遊戲中的NPC都有一種奇妙的疏離感,他們在遊戲當中按照劇情演出對白,可是他們僵硬的動作和表情又與他們所在的世界脱節,讓鄧傑宇想起有些社交障礙的自己。

對於林伯山和鄧傑宇來説,他們進行遊戲攝影創作的核心只在於一點:去突破遊戲設計者的既有視角,並將眼前的畫面賦予具有個人色彩的解讀與重塑。把他們的作品叫做攝影也好,截圖也罷,對於他們並沒有什麼高下之分,只要作品藉助遊戲畫面表達了個人的情緒與想法,它就是值得被肯定的。

遊戲攝影的歷史其實不算短。早在2006年,紐約畫廊Postmasters 就展出過Eva & Franco Matters在遊戲《第二人生》中的人像攝影作品。

而中國藝術家曹斐也同樣利用《第二人生》為媒介,打造出了叫做“中國翠西”(China Tracy)的虛擬形象,並利用對遊戲人物和道具的攝影與錄製,完成了她藝術生涯中的重要作品:《我·鏡》 與 《人民城寨》 。當下也有陸揚這樣的新媒體藝術家,通過結合遊戲設計與虛擬人等元素,探索遊戲與現實的微妙交點。

曹斐,《我·鏡》(圖片來自thepaper.cn)

陸揚,《DOKU – Digital Alaya》截圖(圖片來自luyang.asia)

就像攝影在誕生之初遭遇過許多關於藝術價值和創作手法的質疑一樣,遊戲攝影師也在面對很多關於存在本身的問題:這和隨手截圖有什麼區別?對着建模拍照還能算創作嗎?遊戲裏的素材都來自其他藝術家的創作,這種拼貼也算是一種藝術形式嗎?

關於這些問題,林伯山和鄧傑宇都有過很深入的思考。

“有時候遊戲攝影的過程就像音樂採樣,” 鄧傑宇説,“觀眾對我們作品的一些質疑就像早年聽眾對説唱音樂的態度。”説唱音樂廣泛使用的採樣(sampling)方法,就是直接使用現成的音樂素材,比如經典老歌,進行打散和重組,作為説唱背景的“beat”。

關於這種手法在商業和道德上的討論很多,雙方也都很有道理,但是總體來説,當今社會還是傾向於認可這種對現成品(ready-made)的挪用。説唱音樂的採樣可以看做是音樂創作,程序員使用現成的代碼庫可以看做編程勞動,那麼使用遊戲素材重新編輯和創作,當然也可以看做是一種攝影形式。

現實世界中的攝影無疑是需要付出巨大體力勞動的行動。但是在遊戲裏攝影,也並不簡單。正因為遊戲本身是經過精密設計的產品,跳出它的框架反而需要更多的創造力與技術輔助。利用編程、修改器去改變視角,甚至直接解包使用遊戲素材去進行再創作。

“有些攝影類型,比如戰地攝影、野生動物攝影,對於普通的攝影師來説相對要遙遠一些,但是(遊戲攝影)可以通過遊戲去更方便地復刻、致敬那種傳統,有意無意地延續着一些東西。” 當林伯山把傳統攝影作品與在徵稿中收到遊戲攝影作品放在一起比對時,他意識到人們在看待遊戲攝影時難免會帶上一些偏見。“現實世界的很多風景本身也好看,卻也相對固定,很多人其實也都是在同樣的角度拍同樣的東西。人們很容易認同現實中建築攝影師、風光攝影師,可是對遊戲攝影師的創作卻有更多的質疑。”

(上:George Shiras III 野生動物攝影作品;下:林伯山,《Untitled》)

(上:Thomas Struth,《Church of the Holy Sepulchre, East Jerusalem》;下:董福臨,《二進制風景》,來自遊戲《戰地5》)

(上:Luigi Ghirri,《Orbetello》;下:熊貓,《遊五指山記》,來自遊戲《史丹利的寓言》)

(上:Martin Parr,《The Louvre》;下:解睿,《Jerry, Jerry》,來自遊戲《GTA5》)

HAKUCHI的攝影師們,很多創作手法從遊戲攝影的角度來説很先鋒,但從攝影藝術的角度也並非沒有前例可尋。作為杜塞爾多夫攝影學派最具有“顛覆性”的一員,德國攝影師Thomas Ruff 發佈的一個系列作品叫做《Jpegs》,就是直接使用了現成的新聞照片,放大到能看出像素塊的尺度,賦予了一副圖像全新的內涵。林伯山的《帝國》,在創作手法上可以説一脈相承。

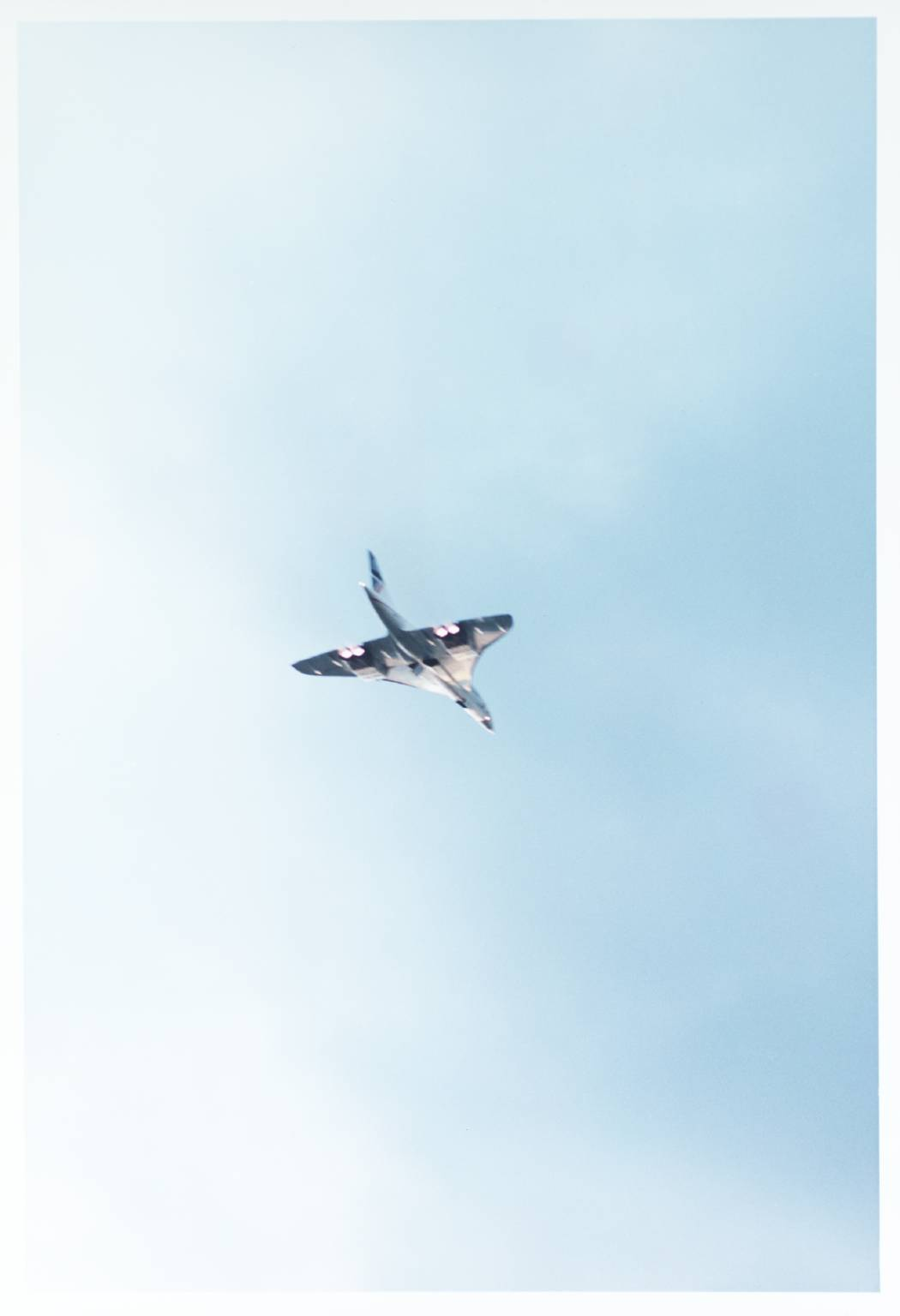

(上:Wolfgang Tillmans,《Concorde》;中:林伯山,《帝國》;下:Thomas Ruff,《Jpegs》)

鄧傑宇最近的作品則將鏡頭對準了《賽博朋克2077》中的NPC。這些角色在遊戲漫長的開發過程中,有設計師精心創作的背景故事,有細心設計的,符合身份與性格的服裝和打扮,還有各種隱藏的信息片段描述它們的生活。

除了和玩家互動的短短几秒中,大部分時間這些NPC都只作為遊戲的背景板悄無聲息地存在。但當鄧傑宇的鏡頭對準他們時,又彷彿捕捉到了無數等待講述的故事。

(鄧傑宇,《NPC》)

這些作品很容易讓人聯想到著名的馬格南攝影師 Alec Soth。Alec Soth 的攝影對象往往也充滿一種”現實中的NPC”的感覺。情書是他一個經典的拍攝主題,而人們似乎很願意和他分享這些極度温柔和私密的個人回憶。

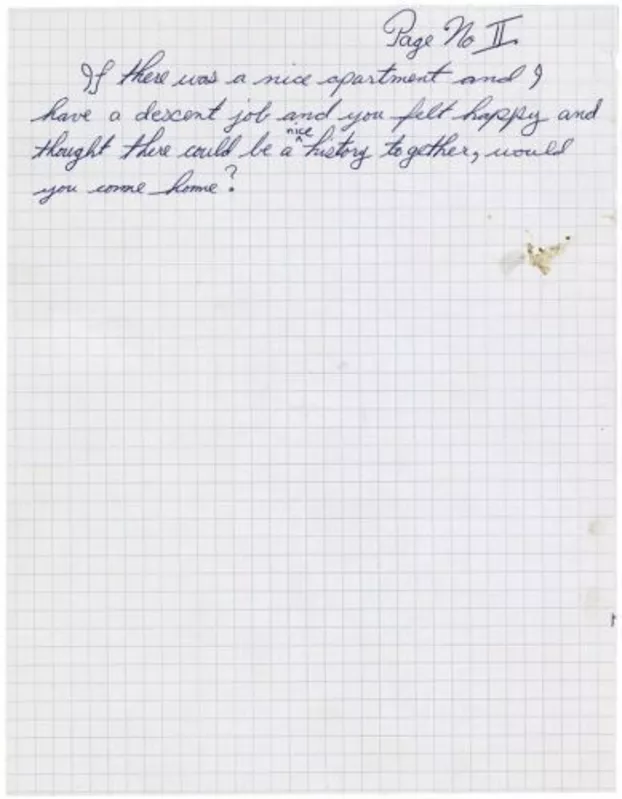

“如果這裏有一套不錯的公寓,我有一份體面的工作,你挺快樂的,而且感覺或許我們之間能夠有一段(不錯的)故事,你會回家嗎?”

(Alec Soth,《Love Letter: Would You Come Home?》)

這一封封信件,就彷彿遊戲中那些沒有辦法開口的NPC所散落的日記、書信、合照。幾個碎片,拼湊出一段平凡卻又獨一無二的人生。

(上:Alec Soth,《Sleeping By The Mississippi》;下:鄧傑宇,《無題》)

儘管遊戲攝影存在這樣或那樣的爭議,但是不可否認的是,遊戲攝影已經成為了遊戲必不可少的一部分,功能齊全的攝影模式甚至成為了不少遊戲的重要賣點,普通玩家們也樂於用攝影截圖的形式在社交媒體分享他們在遊戲裏的經歷。

(作者本人與友人在小島上開荒的美圖)

HAKUCHI 的遊戲攝影徵集已經進行到第四年了。最初征稿活動只是一個對虛擬公共空間的簡單討論:不同的玩家會用什麼樣的視角看待同樣的景觀?但隨着活動的繼續,人們漸漸發現這項徵稿活動觸及了遊戲攝影最具爭議的部分:遊戲與現實之間近乎曖昧的距離,玩家與角色之間共情或是對立的情緒,以及通過遊戲這本身具有爭議的形態,嘗試去追問攝影作品作為藝術形態的邊界。

儘管人們經常質疑遊戲攝影的藝術性,但HAKUCHI創作者們出乎意料地繼承了攝影最令人着迷的形式和意志。

而在遊戲之外,對遊戲攝影的討論也逐步走向更專業的領域。英國倫敦的攝影師畫廊(The Photographers’ Gallery)從2020年開始,開展了名為 Screen Walks 的一系列關於線上空間(online spaces)攝影的講座與工作坊,其中就有不少先鋒的討論。

除了有專業的藝術家開展對“如何巧妙地截圖”地指導外,甚至還有藝術家創造了一名漫遊在《GTA5》中的NPC攝影師Bot。通過編程手段,這名Bot拒絕參與遊戲內的任務,遇事便拿出手機街拍,從不拿起武器。

(來自在線講座《Screen Walk wit GTA V Photographer Bot》的截圖)

再過一段時間,對於遊戲攝影不夠“真實”、“選材受限”的聲音便會成為來自遠古時代的虛弱回聲。就像曾經人們對攝影本身是否“真實”的質疑一樣。早在1974年, 杉本博司就來到紐約自然歷史博物館,對館內的微觀模型進行拍攝並出版了攝影集《Diorama》。這一些列作品就彷彿遊戲攝影一般在真實與虛擬中游離,難以捉摸,但杉本博司認為:“當虛像被攝影機所拍攝下來的那一刻,它們即變成了實像。”

因為最終能夠奠定一件作品是否“真實”的並不是物理的準則,而是當觀眾望向作品時,他是不是能夠被畫面所觸動,最終看到作者想要去呈現的,畫面外的人性與思索。

(杉本博司,《Diorama》)