周建明:從國家科技制度建設來看,美國是怎樣成為科技強國的?

我們正面臨着美國在科技領域的遏制與競爭。面對這樣一個戰略對手,在尋求短板的突破時,我們還須進一步深究:美國為什麼能在大半個世紀中成為世界科技領域的霸權?[1] 究竟是哪些原因成就了美國的科技發展和綜合國力?上海社會科學院社會學所研究員周建明認為從國家科技制度建設和國家科技能力建設這兩個角度做一些探討很有必要。

推動促進科技發展的國家制度建設

隨着19世紀後期開始的快速工業化,應用技術研究在美國受到重視,開始得到政府的支持。但直到二戰之前,作為純科學領域的基礎研究一直處於非常窘迫的境地。拉什·霍爾特在再版範內瓦·布什《科學:無盡的前沿》的導讀《科學之議》中寫道:雖然政府也為地質學、農學、醫學、天文學、物理學等領域提供過支持,“但是,美國從來沒有為廣泛的科學事業提供過核心性的支持,而對於科學到底可以為美國的社會和政治進步做出何種貢獻,亦沒有全面認知。”[2]“純科學的尷尬在於,它既難為大眾所知,也無法自食其力。”[3]

而進入到大科學時代,基礎研究的成本越來越高,“科研變成了一個專職的、燒錢的行業。”[4]在美國已經進入了一個國家安全、經濟繁榮和人民福祉都需要科技發展的時代,“我們尚未設定科學方面的國家政策。政府也是剛剛開始利用科學來改善國民福祉。政府內部沒有任何機構來負責制定或執行國家科學政策。國會也沒有專門討論這一重要問題的常設委員會。”[5]這就是20世紀30年代美國的狀況。

進行有關制定和執行科學發展的國家制度建設,提升國家發展科技的能力,推動科技的進步,是即將來臨的二戰和戰後美國面臨的歷史性任務。範內爾·布什正是這樣一個在關鍵時刻、關鍵問題上起了關鍵作用的人物。二戰中,他推動美國白宮、軍方和科技界進行了成功的合作。戰後,他又努力推動建立國家制度的建設,來確立科學作為國家力量的重要組成部分。

在二戰中,從納粹統治下的歐洲逃出來的愛因斯坦、費米、馮·諾伊曼等著名物理學家認識到原子能發展成武器的可能性,而且德國可能已經着手研製,因此愛因斯坦寫信呼籲羅斯福總統抓緊發展核武器,以確保戰爭的勝利。羅斯福雖然任命了一個鈾諮詢委員會來研究製造核武器的可能性,但該委員會對此並無信心,只是向總統報告“原子能的軍事應用只能被視為可能”。這樣,1940年美國政府只投入了6000美元對此可能性進行探索。[6]

時任麻省理工學院副院長、國家航空諮詢委員會(NACA)主席和卡內基研究院院長的範內爾·布什則清楚地認識到茲事體大,立即運作由卡內基執行委員會投入2萬美元用於“關於鈾裂變的國防項目研究”,並由布什決定經費如何使用。[7]同時,通過工作和私人關係,布什號召各個學科的領導人呼籲白宮組織科技界參加到戰爭中來。

正因為如此,1940年6月布什獲准與羅斯福見面,推動羅斯福簽署一項行政命令,建立國防研究委員會,以後該委員會同戰時醫學研究委員會一起,組成科學研究與發展辦公室(OSRD),由布什領導,直接向總統報告。由此開始了美國聯邦政府與科技界的合作。

1945年8月6日:美國在日本廣島投擲原子彈 當日死亡8.8萬餘人

OSRD採取了一種非常特殊的機制:軍方對研究項目以合約的方式交由大學實驗室,只要成果,不干涉研究過程,實現了政府需求與科研自由的結合。這個機制下誕生了原子彈、雷達、近炸引信這些影響二戰進程的新型武器,並且建立了協調全國製造原子彈的洛斯阿拉莫斯實驗室,和作為雷達研究中心的麻省理工學院輻射實驗室。

攻佔柏林後,盟軍從獲取的德國研製尖端武器計劃的資料中發現,由於納粹對科學的干涉,德國的核計劃竟比美國要落後3年。但在空氣動力學方面因負責人能越過納粹黨,讓科學家得以放開手腳,並提供無限的資金支持而領先於美國。[8]二戰的經驗與德國的教訓促使布什進一步思考,戰後美國應建立什麼樣的制度來確保科學的研發。

1944年布什呈給羅斯福總統一封信,內容實際上是為總統代擬,要求OSRD主任就戰後政府與科學的關係提出一系列建議。該信最後由羅斯福總統署名,全權委託布什為繼續擴大政府和科學之間的戰後關係準備一個藍圖。[9]這就是《科學:無盡的前沿》報告的由來。

該報告強調了三個核心觀點:基礎科學研究是國家安全、人民健康和公共福祉的必需;聯邦政府應該承擔責任,以促進新科學知識的創造,培養青年科學人才;基礎科學研究必須給研究者充分的學術自由。報告建議建立一個專門用於支持基礎科學的國家研究基金。

雖然羅斯福總統還沒有看到這份報告就辭世了,布什提出建立國家研究基金的建議要到1950年才實現,但《科學:無盡的前沿》所提出政府必須承擔起支持基礎科學責任的命題,在美國的國家科技制度的建設史上都是一個里程碑。

這也是為什麼至今美國的科學界和政界還會不斷地回過頭來,紀念《科學:無盡的前沿》發表,[10]因為隨着時代的變遷,政府所應承擔的支持科技發展的責任在不斷地擴大和加深,國家科技制度需要不斷發展和完善,而《科學:無盡的前沿》總成為一個值得回顧的出發點。

國家科學制度建設在曲折中前進

接任羅斯福總統的杜魯門顯然對發展科學的認識要差一大截。杜魯門以戰後財政收縮,和如果把大筆政府資金的管理交到私人手裏,將脱離人民的控制為由,將布什關於建立國家研究基金會的建議予以否決。

但同時,政府部門與科學研究機構的合作並未止步。1945年OSRD在戰後清點事務時,把44份合約轉給了國家衞生研究院(NIH),以支持各大學繼續進行醫學研究。戰後海軍成立了海軍研究辦公室(ONR)以繼續OSRD的使命。1948年在150多所大學和非營利實驗室開展了700個研究項目,涵蓋了物理學、醫學和生物學,約2000名科學家和2400名研究生參與其中。[11]以至於1948年參加美國物理學會一次會議的論文80%都是由海軍資助的。[12]

在冷戰大背景和軍方仍對基礎科學研究大力支持的情況下,1950年國會和總統終於在成立國家科學基金會(NSF)上取得一致而正式成立。[13]雖然當年政府對國家科學基金會撥款只有25萬美元,但它卻是國家科學制度建設中的一個重要標誌。

1957年蘇聯發射第一顆人造地球衞星,極大地刺激了美國。1958年,美國成立了國家宇航局(NASA),負責制定和實施國家空間發展計劃;國防部成立了高級研究計劃署(ARPA),以確保開展先進的國防研發。[14]

在蘇聯衞星昇天的刺激下,艾森豪威爾重新任命了總統科學技術顧問;任命了由知名科學家組成的總統科學顧問委員會(PSAC),由科學顧問任主席,來幫助他和白宮的其他官員協調聯邦科技政策;建立由總統科學顧問任主任,各部門高官參加的聯邦科技委員會(FCST),對整個聯邦政府的科技計劃和政策進行協調。FCST作為“科學小內閣”,每年發佈聯邦政府三年內在科技方面的需求。在這個過程中,美國邁出了科學政策的決策和諮詢制度建設的重要一步。

肯尼迪任內總統科學顧問辦公室被改為科技辦公室(OST),從白宮總統辦公室移到總統行政辦公室,成為正式的行政部門,並由國會通過成立,進一步制度化。這樣美國總統科技政策系統就有了“四駕馬車”:總統的科學顧問、總統科學顧問委員會、聯邦科技委員會和科技辦公室。這四駕馬車由總統科學顧問身兼四職來實際運行。但這個制度體系以後又遭到了很大的破壞。

70年代,因與反越戰的科學界產生巨大裂痕,尼克松撤銷了科學行政辦公室,解散了總統的科學顧問委員會,僅聯邦科技委員會勉強存活下來,他任命國家科學基金會主席兼任總統科學顧問,但只向總統的內政助理負責,使已成型的由“四家馬車”組成的國家科學制度散了架。

福特就任總統之後,着手修復被尼克松拆毀的制度。此時,巴斯德象限的概念雖然還沒被提出[15],但科學與技術同等重要,且無法截然分開的認識正逐漸為人們所接受。同時,鑑於尼克松解散OST和PSAC的教訓,福特推動國會於1976年通過國家科學技術政策、組織和重點法案,在總統行政辦公室裏重建科技政策辦公室(OSTP),把聯邦科技委員會改為聯邦科學、工程和技術協調委員會(FCCSET),鞏固了科學技術的國家制度。但總統科學顧問委員會一直未能恢復。

里根時期任命了白宮科學委員會,但作用有限,委員會不是向總統報告,而僅向總統的科學顧問報告。到了老布什時期,才成立一個總統科學技術顧問委員會(PCAST),在形式上恢復了原來“四駕馬車”的體制。

蘇聯解體後,美國國家科技制度建設的步伐並沒有因冷戰結束而放緩。整個80年代,美國在民用技術領域都受到了日本的挑戰。在強制日元升值外,美國也開始重視對技術領域的研發。1993年,克林頓總統命令把聯邦科學技術委員會升格為國家科學技術委員會(National Science and Technology Council, NSTC),其任務是決定美國科技政策的主要方向,加速科技方面的決策過程,由總統親自任主任,副總統、總統科技顧問、各部部長作為成員,總統同時命令成立總統科學技術觀察委員會,參加該委員會的有工業界、大學、非政府組織和地方政府代表,以促進國家科學技術委員會的活動。這樣進一步完善了科技政策領域的決策和諮詢、評估的體系。

對內採取保守社會政策,對外奉行單邊主義的小布什政府執政後不僅退出京都議定書,拒絕採取措施來遏制全球變暖,而且先後發動了對阿富汗和伊拉克的戰爭。在體制上,小布什規定總統科技顧問不是向他負責,而只向白宮幕僚長彙報,總統與科學界的關係又一次跌至低點。

奧巴馬上任後,恢復了總統科技顧問、科技政策辦公室、國家科學技術委員會、總統科技顧問委員會,不僅修復了國家科技制度,還進一步發揮了科技政策辦公室在參與決定聯邦研發預算、制定重大科技創新政策、負責協調、實施和監管國家綜合科技計劃的作用,負責國家科技委員會、總統科技顧問委員會的日常事務工作。

特朗普雖然並不把國家的科技制度放在眼裏,但也不敢輕易拆廟。上台後,特朗普大幅削減科技研發經費、遲遲不任命科技政策辦公室主任、退出《巴黎協定》、實行限制移民政策,顯示出對科技發展極不友好的態度,但立刻遭到了科學界的強烈反彈。2017年4月22日,數千名科學家在華盛頓冒雨舉行“為科學的遊行”,打出“科學使美國更偉大”的標語,公然向特朗普叫板,迫使他迴歸體制。

在“中國威脅”被大肆渲染的氛圍下,發展科技的緊迫性又一次被強化了。2020年5月,參、眾兩位議員聯名提出《無盡的前沿法案》,目的在強化對中國的戰略競爭力。他們提議在國家科學基金會設立一個新的技術和創新理事會(Directorate for Technology and Innovation,DTI);創設區域技術中心;針對經濟安全、科學、研究、創新、製造和就業建立一個戰略報告體系;設立供應鏈韌性和危機應對計劃的項目。國會於2021年5月通過該法案。這是由威脅驅動國家科技制度建設的又一次體現。

怎樣看待美國科技的國家制度建設?

通過對美國國家科技制度歷史的粗略梳理,可以看到在二戰背景下,美國的國家方略從原來只注重應用技術,到向重視基礎科學,以後又進一步重視科學與技術的交互作用演變的過程。它反映了美國已自覺地把科技作為綜合國力的重要組成部分,通過國家制度的建設來促進、確保科技實力的領先地位。

在二戰中,出於把美國從孤立主義中拉出來的需要,羅斯福總統任命了範內瓦·布什擔任科學研究與發展辦公室(OSRD)主任,揭開了政府與科學界攜手合作的一頁。但這只是一種戰時的臨時性機制。布什的難得之處就是抓住了羅斯福總統對科學發展認識上的開明,提出了通過建立國家制度來確保科學發展的動議。美國形成國家發展科技的制度體系,從而能明確科技發展對國家利益的意義,規劃科技發展的戰略方向,提出科技發展的規範,規定用於發展科技的資源份額和使用方式,對科技領域的威脅和科技政策的施行不斷進行評估,這都成為美國能夠成為科技強國的關鍵因素。

當然,美國國家科技制度建設也是一個曲折的過程,特別是在政黨政治的制度下,對科技的重視程度、對國家科技制度的遵從程度,很大程度上取決於執政團體對面臨的威脅和國家利益的界定,以及總統本身對科技的認知與傾向。它決定了美國科技制度的建設、執行的政治環境相當不確定,往往出現跌宕起伏。

但是,美國科技國家制度發展的趨勢又是確定的:越來越被制度化、固定化,成為決定美國國家綜合實力的重要制度保障。從這個角度看,究竟是因為發展了基礎科學,還是發展了應用科學才使美國成為科技強國的發問,意義並不大。

可能更值得去關注的是:究竟是什麼在推動着美國的國家科技制度建設不斷向前?美國對國家的安全、經濟利益、人民福利的追求,對國際高聲望的渴望,科學界對未知領域探索的強烈動機,以及民眾對科技發展的高支持度,都是推動美國科學發展和國家科技制度建設的不竭動力。而投入多少研發經費、獲得多少諾貝爾獎、發表多少論文、取得多少專利,很大程度上也都是這種國家制度建設產生的結果。

美國在科技領域的國家制度建設中還有一個很重要的方面,就是聯邦研究與開發實驗室制度。大約700個左右的聯邦實驗室體現了美國科技國家隊的實力。其實這也是美國科技國家制度建設中的一個重要方面,但出於行文的方便,對此我們將在美國國家科技能力建設中另行考察。

有其長也必有其短。美國的科技國家制度也是如此。僅從宏觀的角度來看,這樣兩個弊病是其內在的,難以避免的:

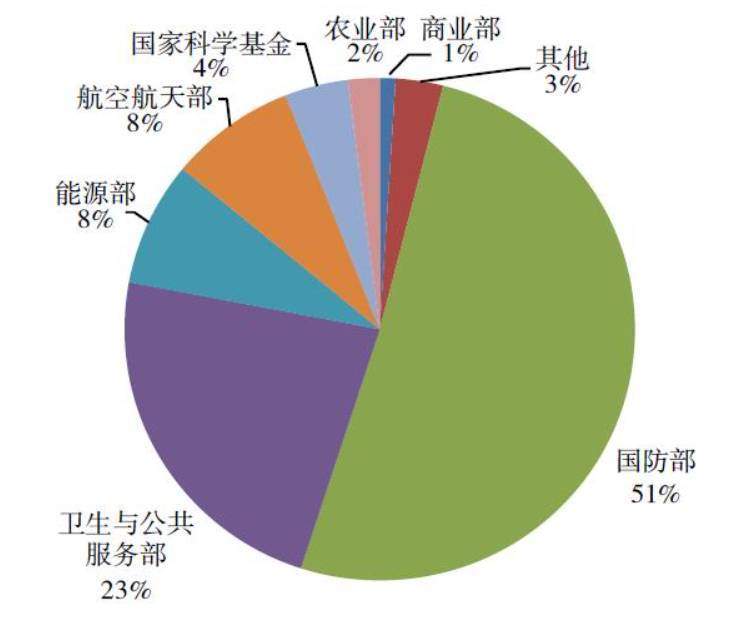

一是對國家利益界定的狹隘性。出於自身的價值觀和世界觀,美國在對國家利益的界定時只注重威脅,不注重共同利益與合作,因此美國總是過於強調威脅的嚴重性,把大量的研發資源都投入到國防研發上,其比重遠遠高於用於經濟和民生的部分,反映了美國科技制度的本質。

2013年度美國聯邦政府科研經費按部門分佈情況:

二是其政治制度決定了科技制度執行的不穩定性,和對科技發展帶來的不確定性。兩黨政治中一朝天子一朝臣的現象屢見不鮮。如果説美國對威脅界定的誇大貫穿於冷戰、後冷戰時期,是兩黨共有毛病的話,那麼相較於民主黨,共和黨執政往往更容易出現在科技制度或科技政策上的滑坡。

總的來看,美國之所以成為科技強國,自有其道理,作為戰略競爭者值得我們研究學習。另一方面,美國也本應該可以在科技領域成為一個更成功、更偉大的國家,但受其政治制度、經濟制度和文化的侷限走過很多彎路,其教訓也值得我們認真汲取。對美國的國家科技制度,本文作為拋磚引玉,希望引起更多的關注。在實現中華民族偉大復興的過程中,我們無法輕視美國這樣一個重要的戰略競爭者,也不應該浪費它所提供的經驗和教訓。

[1]樊春良教授在這方面做過很多研究,參看樊春良:《美國是怎樣成為世界科技強國的》,自然科學基金會網站,https://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20289/20958/index.html。

[2]拉什·霍爾特《科學之議》,在範內瓦·布什:《科學:無盡的前沿》,中信出版社2021年出版,17頁。

[3]【美】丹尼爾·格林伯格:《純科學的政治》,李兆棟等譯,上海科學技術出版社2019年出版,27頁。

[4]格林伯格:《純科學的政治》,61頁。

[5]範內瓦·布什:《科學:無盡的前沿》,55頁。

[6]格林伯格:《純科學的政治》,71頁。

[7]格林伯格:《純科學的政治》,74頁。

[8]格林伯格:《純科學的政治》,88頁。

[9]格林伯格:《純科學的政治》,100頁。

[10]樊春良:《怎樣看待美國的基礎研究?——評江曉原教授<美國是因為重視基礎研究而強大的嗎?>及另外一篇文章》,https://mp.weixin.qq.com/s/dBJTD5hLI0AwI6Rn3uXaVA。

[11]格林伯格:《純科學的政治》,126頁。

[12]【美】D.E.司托克斯:《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,周春彥等翻譯,科學出版社1999年出版,45頁。

[13]朱劍虹:《美國國家科學基金會成立背景評述》,載《自然科學史研究》第22卷第2期(2003年)。

[14]樊春良:《美國是怎樣成為世界科技強國的》,國家自然科學基金會網站,https://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20289/20958/index.html。

[15]參看周建明:《我們為什麼要加強基礎研究》,https://www.guancha.cn/zhoujianming/2021_12_28_620093.shtml。

[16]轉引自王雪瀅等:《美國國家實驗室的定位使命與發展歷程》,https://www.sohu.com/a/160040297_468720。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。