穆拉特·玉萊克:為什麼發達國家和發展中國家現在都開始施行產業政策?

【文/穆拉特·玉萊克 譯/觀察者網 由冠羣】

為什麼各國的經濟成就和福利水平差異很大?為什麼有些國家貧窮,而另一些國家富有?幾個世紀以來,這些問題一直困擾着發展經濟學專家和決策者。

雖然沒有單獨一項理論能夠解釋所有這些情況,但不斷積累的學術證據表明,工業化是各國攀登發展階梯的必要條件。唯一的例外是自然資源豐富的國家,以及可以通過旅遊、賭場或天然環境創造財富的小型經濟體。

製造業和產業政策當然不是發展經濟的新方法。兩個世紀前,當時的北美還是一個土地過剩的農業社會,時任美國財政部長亞歷山大·漢密爾頓在其《製造業報告》中詳細論述了產業政策對經濟發展的重要性。

然而,到了20世紀末,大多數經濟學家都認為產業政策已經過時且效率低下。根據這一觀點,我們生活在一個以“第四產業”為基礎的服務經濟時代:強大的製造能力既不是一個國家發展的必要條件,也不是充分條件。

然而,在過去十年,產業政策在學術界和政策界都令人震驚地捲土重來。

所謂的第四次工業革命(想想人工智能、3D打印、生物技術、機器人技術)將在既有知識競爭力又有製造業能力的國家蓬勃發展。現在的辯題已不再是“要不要產業政策”,而是“如何制定產業政策”——幾乎每個國家,從英國和德國到印度和中國,都有自己的計劃。

實現工業化與擁有大量廠房並不是一碼事。正如跨國電腦公司宏碁(Acer)的聯合創始人施振榮所説,為了獲得足夠多的價值,一個公司(或國家)應該通過研發、產品開發、品牌建設、設計、營銷和銷售活動來完善製造業務。

這就是為什麼蘋果(一家沒有工廠的製造業公司)能夠成為全世界市值最大的公司。

現代製造業和服務業的界限已變得模糊

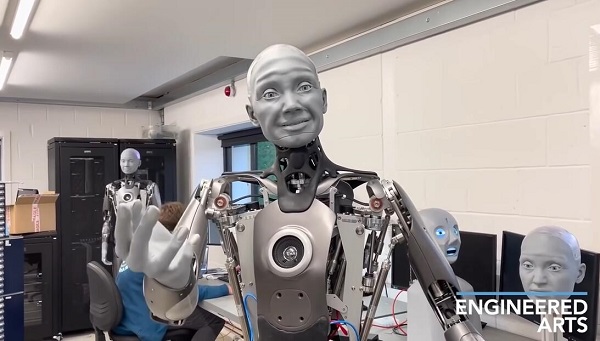

這種價值捕獲現象被稱為“製造業服務化”:服務業和工業的界限變得越來越模糊。例如,類人機器人由硬件和軟件組成,兩者同等重要。那麼,機器人供應商是製造公司還是服務公司呢?

政府在經濟中怎麼做才合適是另一個古老的問題。不幸的是,它已變成了一場意識形態辯論,人們並沒有採用注重實效的實用主義態度來關注這一問題。

觀察上個世紀的經濟發展,一個簡單的道理浮現了出來:政府政策有可能失敗,但市場也有可能失效。在美國,富蘭克林·羅斯福總統施行的新政(1933年)恢復了經濟增長並修正了社會和經濟的不平等現象。

然而,到了20世紀70年代,美國陷入了嚴重的滯脹,依靠增加政府支出來擴大總需求的傳統藥方失效了。因此,以供給側改革和自由放任資本主義為特點的一場反動風暴在20世紀80年代恰到好處地出現了。

這一時期的特點是施行了新自由主義政策,即放鬆市場管制,鼓吹自由貿易,並認為產業政策無效。而在2008年全球金融危機爆發後,鐘擺再次發生了擺動。只有向市場大規模注入流動性(另一種類型的政府政策)才能維持住全球經濟。

由於是政府設計和實施了產業政策,因此對政府的常規批評也適用於產業政策。巴西、印度、土耳其、日本和加納等國都有許多產業政策制定不力的例子,薄弱的國家治理水平和有限的國家能力往往是罪魁禍首。

儘管如此,歷史上所有重要成功的經濟轉型都有產業政策相伴,這些轉型帶來了巨大的財富積累和經濟發展。

例如,分別起始於14世紀和17世紀的英法產業政策為這些國家發生於18世紀的工業革命鋪平了道路。

德美日等第二代發展國也通過實施產業政策取得了積極的發展成就。東亞的第三代發展國家則是產業政策補充市場以促進經濟快速增長的最新例子。

即便是當今的富裕國家也採取了某種形式的產業政策,不論是官方的還是其他形式的。成功的例子包括歐洲空中客車項目、韓國和日本的汽車和造船業、台灣的芯片產業以及中國科技業的快速崛起。

國家產業政策的表現有好有壞並不令人驚訝。政府是由人組成的,通過決策資源分配來發揮職能。政策等式的另一邊則是私營部門。

在產業政策取得成功的案例中,實施產業政策是為了振興製造業,配套的則是對教育、衞生和可持續使用的基礎設施進行公共投資。只要政府在實踐中學習,並進行必要的投資以提高制度質量水平,那麼施行產業政策就會產生更好的結果。

私營部門不僅包括工業公司,還包括由工業企業家(如史蒂夫·喬布斯)、工業勞工和工業金融組成的工業層。

尼古拉斯·卡爾多男爵(Lord Nicholas Kaldor)在20世紀60年代提出“製造業是經濟增長的引擎”,現在這一主張比以往任何時候都更有價值。越來越多的研究表明,技術進步和生產率增長始於製造業,然後再滲透到其他行業。

歷史表明,成功的工業化並不是偶然發生的。隨着發達國家和發展中國家在戰略行業的技術差距越拉越大,發展中國家比以往任何時候都更需要製造業和產業政策。

(觀察者網由冠羣譯自香港《南華早報》)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。