維賈伊·普拉薩德:亞洲的團結可能嗎?-維傑·普拉沙德

【文/維賈伊·普拉薩德 譯/劉思雨】

“亞洲”一詞現在僅僅是地理意義上的,即從一端的日本到另一端的黎巴嫩的廣闊地域,這片綿延的區域看起來幾乎會因為緊張局勢而撕裂成一塊又一塊。

但即使是地理意義上“亞洲”的涵義也不清楚。俄羅斯是亞洲大陸面積最大的國家,幾乎是中國的兩倍。然而,幾乎沒有人意識到俄羅斯是亞洲的一部分。它通常被視為一個歐洲國家,或者充其量是一個歐亞國家。或許隨着俄羅斯與中國越走越近,它的目光會從柏林和巴黎轉向北京和德里,對自己的未來方向也會更加清晰。西亞的大部分地區——從巴勒斯坦到阿富汗邊境——通常被認為是中東而不是亞洲的一部分,阿拉伯半島也是這種情況。喜馬拉雅山脈像巨大的牆壁一樣高聳,幾個世紀以來一直阻礙着印度和中國之間思想和習俗的輕鬆交流。佛教必須穿越阿富汗,然後右轉進入中國和日本,而不能輕易地翻越山脈。

一些國家,比如印度,本身就是一個大陸,有數百種語言和數千種文化。其他國家,如印度尼西亞,被數百個島嶼分隔開來,從一端到另一端相距超過5千公里。地球上的最高點珠穆朗瑪峯在亞洲,地球上的最低點死海也在亞洲。老蒙古人會沿着草原騎行4千公里,從烏布斯努爾盆地到頓河,途徑各種各樣的人,説着各種各樣的語言,種着各種各樣的莊稼,孕育着各種各樣關於來世和人生之目的的夢想。

我們不可能將“亞洲”想象成一個簡單的詞,一個指代確定性事物的詞。“亞洲”這個詞有一百種詞源,其中大部分來自古希臘人甚至哥特人。這些故事都不是來自亞洲大陸本身。一塊亞述石碑的記載稱亞述西部(厄勒布)為“日落之國”,亞述東部(阿蘇)為“日出之國”。對於目睹太陽昇起和落下的亞述人來説,這只是一個顯而易見的事實,而不是對該大陸及其名稱的真正定義。

全球南方(Global South)的每個大陸都是在宏偉的殖民科學世界中設計的。他們不是具有相互往來的深厚內部歷史的實體。

每個地方都是構造出來的,沒有一個地方是自然形成的,即便是島嶼。如果一個島嶼是一個自然有邊界的國家,怎麼理解一個羣島(例如擁有17,504個島嶼的印度尼西亞)會形成一個國家?怎麼理解一個島嶼會被劃分為兩個國家(例如伊斯帕尼奧拉島被分為多米尼加共和國和海地)?沒有邊界是自然形成的,沒有一個國家是建立在人類歷史和人類政治之外的基礎之上。這是每每在非洲之角或烏克蘭草原爆發新的可怕戰爭時,我們吸取的教訓。

這就是為什麼我們不是從古代、從一個希臘詞中,而是在它的現代歷史中尋找“亞洲”的意義,也就是在這片廣闊地區的人民已經準備好尋求政治統一併達到目的之時。那麼什麼時候這種統一成為必要了呢?

作為一種對抗帝國主義的手段時,它是必要的。在那個年代,先進的工業國家(英國和美國)廣泛使用了極為強大的經濟力量,使得這片宏偉廣闊大陸上的土地和在那裏生活的人們的勞動都處於從屬地位。正是在這場反對帝國主義的鬥爭中,“印度”誕生了,“中國”誕生了,“印度尼西亞”誕生了,“菲律賓”也誕生了。民族主義的歷史學家和政治家看向了過去,試圖將他們國家在古代的民族故事合法化。但這些都是塑造的。他們有必要讓人們覺得他們的愛國主義和民族主義是古老的,而事實上它並不那麼古老,並不那麼自然,並不那麼紮根於古代和種族。對於在這片廣袤土地上的人們來説,國家是在反對壓迫者、反對入侵者的鬥爭中誕生的。正是侵略者在一定程度上推動形成了國家的建立條件。在反殖民鬥爭中,人們自己向古時探尋他們的歷史和地理情況,以此來設計他們的民族主義的實際形態——民族主義有時是植根於窮人的愛國主義的,但往往是被少數人的利益的醜惡所玷污的。

1924年11月28日,孫中山在神户高等女子學校發表關於“大亞洲主義”的演講。圖自孫中山故居紀念館

因此,“亞洲”,或更恰當地説,泛亞的概念也是如此。這與泛非主義、泛阿拉伯主義和泛拉美主義同出一轍——那些被帝國主義征服的人民所產生的政治統一思想。在反對殖民主義的鬥爭之前並沒有泛非主義,沒有反帝國主義的意識就不會有大祖國主義,沒有殖民統治帶來的刻骨銘心的屈辱就不會有泛阿拉伯主義。對大陸和全球統一的渴望來自於對打敗帝國主義的深切渴望。這就是為什麼從1919年起,人們從很遠的地方來到莫斯科參加共產國際的會議——尤其是從1920年起,就亞洲代表而言——這也是為什麼這麼多亞洲激進分子和民族主義者在1927到1928年來到布魯塞爾參加反帝國主義聯盟會議。很明顯,1914到1918年的第一次世界大戰和產生了蘇維埃社會主義共和國聯盟的俄國革命已經打破了帝國主義的不可戰勝性。同樣清楚的是,國際聯盟做出的不温不火的獨立承諾不會得到兑現,局勢必須得到控制。

這是1919年在巴黎舉行的第一次泛非洲會議上產生的感性認識。這是謝里夫·侯賽因(Sharif Hussein)的情感,1916年,他以阿拉伯國家國王的名義呼籲阿拉伯國土的自由和統一。正是這種情感促使阿根廷人曼努埃爾·烏加特(Manuel Ugarte)在1922年撰寫了《大祖國》(La Patria Grande)一書,呼籲美洲講西班牙語的地區統一起來,反對帝國主義。正是這種精神激勵着中國的孫中山在1924年的一次著名演講中呼籲“大亞洲”主義(Greater Asianism)。為什麼要呼籲大亞洲主義或泛亞主義?孫中山説:“我們要講大亞洲主義,恢復亞洲民族的地位。”這正是所有被殖民地區的統一的動機,無論是非洲、亞洲還是拉丁美洲。他們希望“恢復”自己的地位。

殖民世界的每一種統一理念都有一個連續的歷史——泛非主義一直存續至今,拉美大祖國主義、泛阿拉伯主義也是如此。內部的緊張關係所造成的凹痕和磨損阻礙了這些理念的實現,但這些理念仍然完好無損。泛亞主義則不同。由於日本的擴張主義,利用大東亞共榮圈和亞洲統一的概念來統治亞洲的大部分地區,這一理念被燒燬殆盡。

1943年,在東京舉行的大東亞會議之上,日本各個實際控制的殖民地的國家元首齊聚一堂,日本首相東條英機在會上讚揚了亞洲的“精神本質”。東條的話類似於日本藝術史學家岡倉天心、印度詩人泰戈爾等人讚揚世界人民的話語,他的話語感性而又浪漫。1902年,岡倉在泰戈爾位於加爾各答房子裏住了將近一年。也正是在這裏,岡倉寫了《東洋的覺醒》,同樣是在這裏,他開始了《東洋的理想》的寫作。“亞洲是一體的”,《東洋的理想》一書的開頭寫道。這些話語都非常吸引人。但是,在《日本的覺醒》一書中,岡倉支持日本吞併朝鮮。他寫道,日本對朝鮮或滿洲並沒有侵略野心,“如果中國和俄羅斯尊重朝鮮的獨立,就不會發生戰爭”——這是一種虛偽的解釋。正是在這本書中,岡倉發出嘆息,哀嘆日本的聲譽受損——“我們是如此渴望躋身於歐洲文明,而非與亞洲文明相提並論,以至於我們的大陸鄰國將我們視為叛徒——不,他們甚至將我們視為白色災難的化身”。

泰戈爾厭倦了“白色災難”,厭倦了偽裝成高尚思想的帝國主義——聲稱西方文明或日本文化對殖民地進行施捨。1916年,泰戈爾訪問日本時,嚴厲譴責了民族主義,這實際上是對日本帝國的擴張行為的譴責。泰戈爾被指責為軟弱,他寫了一首詩——《失敗者之歌》:

“我佇立路邊的時候,

我的主人吩咐我唱一支失敗之歌,

因為失敗是他暗中追逐的新娘。

她已蒙上黑色的面紗,

不讓人羣看見她的臉龐,

但她胸前的珠寶在黑暗中閃閃發光。”

泰戈爾將這首詩送給了一位留日的韓國學生Chin Hak-Mun。後來成為著名作家的Chin Hak-Mun在藝術收藏家和銀行家原富太郎位於橫濱的家中拜訪了泰戈爾。泰戈爾的這一首詩暗示了另一種泛亞洲主義,一種失敗者的團結,希望有朝一日克服失敗,不是用自己的帝國克服失敗,而是用比這更珍貴的東西——各國人民之間的團結,為了每個人的共同福祉。泰戈爾認為,可恥的不是失敗,而是對他人的屈從。

1917年,泰戈爾出版了《民族主義》,他在其中寫道:“民族主義是一個巨大的威脅”。他的意思是,歐洲的文明形式——植根於社會凝聚力和工業進步的幻覺——將使日本和印度等國在“借來的文明武器”之中掙扎,而不願意利用自己的文化遺產。政治獨立是必要的,消除社會等級制度所造成的悲劇也是必要的,但對自己的過去、對自己可能從鄰國那裏所學習到的事務採取慷慨的態度也是必要的。泰戈爾認為,印度需要克服種姓制度的挑戰(他指出,美國也需要處理其惡劣的種族主義問題);但印度和其他亞洲國家不應該只關注本國,而是需要相互學習,共同推進人類社會的進步。

1924年泰戈爾訪華與中國知識分子會面

第二次世界大戰結束後,泛亞主義的夢想仍然以一種温和的形式存續着。1947年的亞洲關係會議的開幕式上,印度總理尼赫魯呼籲建立一個不同於日本帝國的新共同體。尼赫魯説,“我們並不針對任何國家。我們的設想是促進全世界和平與進步的偉大設想”。日本代表懷着重新開始的希望,本想參加1947年的亞洲關係會議,但被美國佔領當局阻止。

從亞洲關係會議到1955年在萬隆召開的亞非會議,再到1961年在貝爾格萊德成立的不結盟運動,是漸進發展的。1947年曾有人呼籲建立亞洲聯合會,不過在東南亞的亞洲國家拒絕了這一提議,他們剛遭受過日本帝國主義擴張行為的迫害。他們也因此被那些加入了一個或另一個美國軍事聯盟(中央條約組織和東南亞條約組織)的亞洲各國孤立了。新的帝國主義列強對朝鮮和越南、馬來亞和印度尼西亞的侵略戰爭將亞洲統一的錶盤設定為零。英國為共產黨人設立的集中營和美國對朝鮮北部進行的地毯式轟炸,向亞洲各地發出了一個強烈的信號,即舊的知識分子和新的資產階級民族主義者應該躲在西方勢力的保護傘下,反對自己的人民。另一方面,印度和中國之間、巴基斯坦和印度之間以及整個東南亞地區的邊界衝突使統一的夢想顯得愈發遙遠。

在這種情況下,思考統一的“亞洲”概念是不切實際的。雖然恩克魯瑪(Kwame Nkrumah)倡導泛非主義,納賽爾(Gamel Abdul Nasser)推動泛阿拉伯主義,但亞洲沒有任何政治力量可以合法地推動泛亞議程。在冷戰期間,根本沒有產生任何知識或政治資源來發展一個進步的泛亞平台。

萬隆會議期間周恩來與尼赫魯交談(來源:央視新聞)

美帝國主義在亞洲地區的各個觸角和冷戰的敵對環境破壞了泛亞主義復興的任何可能性。美國權力的樞紐和輻條體系包圍了蘇聯和中國,使日本和菲律賓、巴基斯坦和伊朗等國家淪為軍事基地,成為打着美帝旗號的附屬國,成為岡倉所説的為“白色災難”提桶的、患有妄想症的老名流。在萬隆會議之後,本來可以蓬勃發展的泛亞主義卻搖搖欲墜,邊境戰爭和貿易戰吞噬了團結和進步的能量。恩克魯瑪的清晰思路並沒有在亞洲大陸上體現出來——恩克魯瑪在五十年前警告説:“如果我們不制定團結計劃,不採取積極措施形成政治聯盟,我們很快就會互相爭鬥,就會被站在幕後的帝國主義和殖民主義者用他們惡毒的電線控制,讓我們為了他們在非洲的邪惡目的而互相割喉。”可惜,在亞洲並沒有這樣的意識形態隙縫,沒有這樣的政治方向,把團結反對分裂的重要性放在首位。

新加坡知識分子馬凱碩倡導亞洲價值觀,並在20世紀90年代得到新加坡李光耀和馬來西亞馬哈蒂爾的支持。這種價值觀強調亞洲文化的優越性,並以此來解釋“四小虎”的崛起。但這是一個膚淺的、沒有任何真正經濟內容的理論,它試圖用亞洲價值來解釋全球商品鏈。東亞是被關注的焦點,而南亞,中亞,西亞和北亞在文化中的意義卻令人感到迷惑。因為在印度,一半的人口生活在貧困之中,總數超過7億人。沒有一種文化解釋足以説明它為何會這樣。這種情緒——亞洲價值觀——只能對“四小虎”興盛的原因進行解釋,但它不是亞洲團結的希望。事實上,亞洲的統一根本沒有可能實現。

為了團結亞洲的某些國家,一些強硬的實用主義政策已經開始出現。在非法的伊拉克戰爭和世界金融危機之後,美國霸權顯現出了它的脆弱性,金磚國家計劃被推到了前台,這是一個在單極體系瓦解時宣揚多極化的平台。但是,隨着右翼威權主義和新法西斯主義政府在巴西、印度甚至其他更多國家奪取政權,金磚國家體系的活力現在也陷入困境。金磚國家項目從來都不是大陸性的,甚至不是區域性的。它一直是區域性巨頭——南非代表非洲大陸,巴西代表南美洲——相互聯繫的地方,是挑戰單極秩序,加強自己在周邊地區作用的地方。烏克蘭周邊緊張局勢的加劇,讓金磚國家在世界上扮演某種角色的可能性重燃。

冷戰時期包圍中國的幻想為“亞洲”的聯合提供了其他途徑,比如印度、新加坡和日本(印度、日本和澳大利亞、美國都是四邊安全對話的成員)。但這些聯盟的作用都是醜惡的,是聯盟強加給那些國家,把它們當作美國在亞洲搖搖欲墜的霸權的樞紐。即使是相對小規模的聯合——朝鮮半島上中斷的談判——也被禁止進一步的發展。日本和韓國必須作為西方的附庸國,中國重返世界舞台時,必須要對其進行制衡。在這裏,“亞洲”可能不復存在,只剩下了貧窮和戰爭。

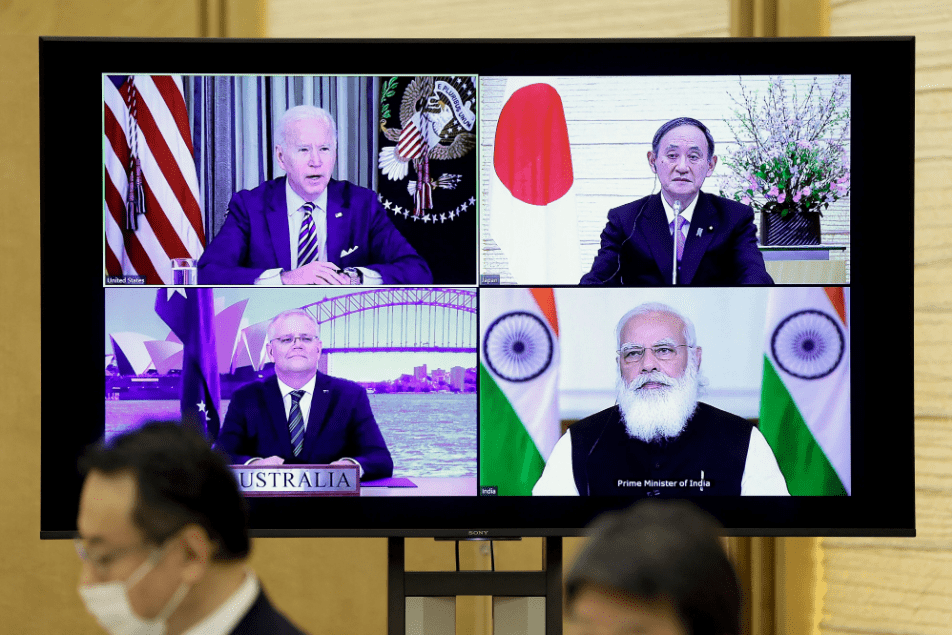

2021年3月12日,美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪、澳大利亞總理莫里森參加視頻會議。

2018年,美國政府宣佈其反恐戰爭已經結束,並集中精力對付其兩個主要對手——中國和俄羅斯,這兩個“勢均力敵”的權力競爭者。美國霸權搖搖欲墜之際,中國正推動“一帶一路”倡議和“珍珠鏈”戰略(“珍珠鏈”戰略是西方媒體臆想出來的中國海外基地網絡)。即便如此,這也是有限的,因為中國——或許還有俄羅斯——的戰略和經濟議程的制定是出於防禦性的立場。中國的發展議程一直與美國經濟掛鈎,如今它匆忙尋求從槓桿率過高的消費者市場轉向中亞和西亞、南亞和南美以及整個非洲大陸的新消費者羣體。這裏沒有泛亞主義,沒有進步的內容,因為沒有什麼比利用社會財富來消除飢餓和匱乏更重要了。

我們有必要深入挖掘我們的歷史,恢復百年前在世界歷史中留下的古老的亞洲夢想。追尋馬克思主義者拉賈·馬亨德拉·普拉塔普·辛格(Raja Mahendra Pratap Singh)從列寧(1919年)到長崎亞細亞聯盟會議(1926年)的研究歷程是很有用的。再看看胡志明、馬納本德·納特·羅易(MN Roy)、陳馬六甲(Tan Malaka)以及艾娜·蘇爾塔諾娃(Ayna Sultanova)和納迪亞·哈努姆(Nadzhiya Hanum)的實踐也會很有幫助。研究在共產主義和民族主義之間搖擺不定的尾崎秀實的著作和研究刺殺伊藤博文併為此付出生命代價的朝鮮民族主義者安重根的著作也是很有意義的。重新研究社會主義和無政府主義的亞洲和親會(1907年)和亞細亞議會(Ajia Gikai,Asian Congress)也是值得的。1909年一份英國情報報告稱,“亞細亞議會”是位於東京的一個東方組織,“參加成員有日本人、菲律賓人、泰國人、印度人、韓國人和中國人”。

承認自己的侷限性,承認對羅興亞人的壓迫,以及未將貧困人口納入新的經濟圖景,將是件好事。發生在菲律賓的駭人暴力、喜馬拉雅山脈一帶的死板僵化、南海和印度洋令人無法忍受的緊張局勢、舊的有毒的競爭意識已經滲透到我們的世界,卻對我們時代的根本問題沒有提供任何答案。對於藝術家和知識分子來説,開啓一場新的進步的泛亞主義的嚴肅對話是有益的,這種新的社會主義世界的大陸設想將超越人的貪慾,着眼於人類經驗和情感的更廣闊的領域。如果要有一個亞洲,如果要團結一致,就讓這些詞句被賦予真正的含義吧。

法伊茲·阿赫梅德·法伊茲(Faiz Ahmed Faiz),烏爾都語最偉大的詩人,在1967年6月目睹了巴勒斯坦人的失敗,然後寫下了《在西奈河谷頂上》(Sar-eVaadi-eSeena):

“再一次,西奈山谷上空閃爍着閃電。

哦,看看吧!

人們集結起來吧,

在你和我之間,一個新的宣言會降臨。

目前,地球上的精英們已經下令暴政是正常的,

穆夫提説壓迫值得服從,

為了打破這幾百年默許的循環,

一個新的宣言必須降臨,一個不服裁判的宣言。”

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。