聆雨子:人民需要藝術,藝術更需要人民——緬懷秦怡

【文/觀察者網專欄作者 聆雨子】

5月9日,著名演員秦怡女士,以百歲高齡,逝世於上海。

人民藝術家、最美奮鬥者、對整部中國電影史的見證和耕耘、無數經典形象的留存,一切褒揚、讚賞、緬懷和致敬,獻祭於這位老人靈前,都顯得應當應分。

只是,在這個傳奇落幕的早晨,我依然有個問題想問,這問題也許很普通,卻又很迫切:

當內娛幾近被默認作污名化詞彙,當“貴圈真亂”的調侃和自嘲入戲日深,當吸睛、熱搜和變現成為唯一的“正確”,當畸形的審美、面癱的演技、弱智的對白、五毛錢的特效和生活中不加收斂的劣跡填充了當下的文化生活,還有多少年輕人知道秦怡,知道曾幾何時,有一種演員,曾是理想、信仰、敬業、奉獻、優雅、高貴的化身?

再説得通透一些吧,和“頂流”、“頭部”、“男神女神”、“我家哥哥”相比,“人民藝術家”這樸實無華的五個字,意味着什麼?

秦怡老師(資料圖/新華社)

得先做個常識普及:“人民藝術家”,並非泛泛而用的敬語,它是一個國家榮譽稱號,用以隆重表彰在文化藝術戰線為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勳模範人物。共和國歷史上得此殊榮者,除去1951年的老舍先生、2004年被追授的常香玉老師,也就是2019年9月17日,由習近平親筆簽署主席令授予該稱號的王蒙、郭蘭英和秦怡。

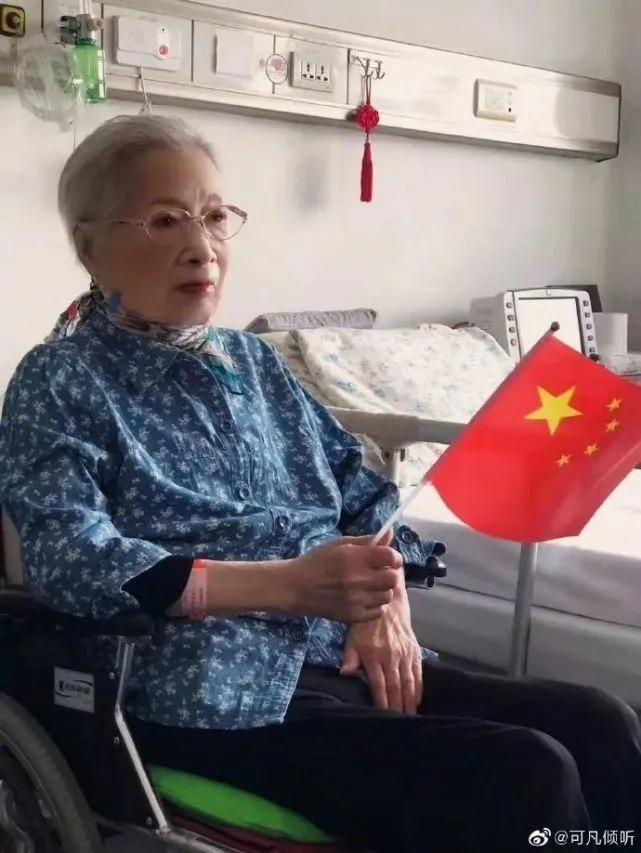

那天已98歲的秦怡未去現場領獎,她在醫院病房中安靜地坐着,收看了人民大會堂的實況直播,那張照片當日廣為流傳:老人手持國旗一面,身着碎花襯衫,脖系薄紗絲巾,面色紅潤。

都知道秦怡很漂亮,這個被周總理贊為“中國最美麗女性”的人,擱入現在那些千篇一律的網紅臉裏,好像也缺不少東西:沒有韓式半永久眉、沒有歐式大雙眼皮、鼻樑不夠高、下巴也不是錐子型。但那是一種典正、明朗、大方的美,一種有別於綺豔和妖嬈的美,一種不需要玻尿酸和肉毒桿菌來填充和包裝的美,一種足可穿行過時間的淘洗、歲月的侵襲而具有永恆性的美。

秦怡自己也説過:

“我從來不減肥,還是身體更重要,我是把演員作為終身職業的,我覺得像我這樣的體質可以演很長時間,果然是這樣。”

美是一個極其豐富的概念,它來自太多太多要素的集成,它可以、也理應被太多太多有價值的東西所驗證、所加持、所賦能。

這就是為什麼,我在談“人民藝術家”的時候竟先忍不住地去談“美”,因為前者就是後者的集成要素、是後者的賦能來源、是後者的前提和底氣。

“人民性”,才是“美”最內核的支撐。從人民中走出來、又回到人民中去的美,天經地義,正大光明。

出身封建家庭,卻在16歲遠離家鄉來到重慶,加入中華劇藝社和中國電影製片廠,以進步話劇為武器,走上抗日救國道路,也由此找到了熱愛、意義、內心的堅定:

“本來嘛,如果是為了‘活命’何必搞文藝,文藝是需要一種內在的強大精神力量的,而且這種力量始終來自觀眾。所以我們終身追求的理想應該是把自己從文藝中得到的一切感人的精神力量,再通過自己的演出給予別人。”

這是人民藝術的起點,與啓蒙和救亡共生共行的起點,以人民的解放事業為自身事業的高尚的起點。

從小人物和龍套起步,卻永遠一心一意地鑽在自己的角色裏,用上所有真心真情:

“我想,如果每個作品裏,羣眾演員都很認真地把自己作為‘重要一部分’的話,那麼這個作品的整體質量肯定是能提高的。”

這是人民藝術的自我要求和自我鍛造。

抗戰勝利後正式投身電影,並在新中國迎來事業的巔峯期,於是有了《遙遠的愛》裏脱胎換骨的進步女性餘珍,《鐵道游擊隊》裏機智勇敢的芳林嫂,《馬蘭花開》裏堅韌倔強的鏟運機工人馬蘭,《女籃5號》中積極樂觀的母親林潔,《林則徐》中樸實忠厚的漁民阿寬嫂,《青春之歌》中視死如歸的共產黨員林紅……

這些人物就像她自己,也像她身後那千千萬萬勤勞勇敢善良的中國人民。

這是人民藝術在人民的土壤中結出的甘甜果實,也是人民藝術無保留給予人民的豐厚回饋。

也許,這些人物給了她力量,人民給了她力量,讓她得以始終笑對生活的考驗和命運不經意的作弄,撫平傷痛、繼續前行:無論是當初靠一人拍戲養活一個哥哥和八個姐妹,還是後來,走過兩段不算成功的婚姻,獨自一人撫養照顧身患精神分裂和尿毒症的兒子,前後四十多年,直到白髮人送黑髮人。

查了資料才知道,她先後生過4次大病、動過7次大刀,患過脂肪瘤、甲狀腺瘤,摘除了膽囊,1960年代就得了直腸癌,2008年還做了腸道大手術。

手術後,她留下容易腹瀉的後遺症。為了拍戲,她總是嚴格控制進食和飲水,常空着肚子候場,等自己的戲份拍完再吃飯喝水,以免影響拍攝進度。

但好像在大家的印象裏,她從來就與痛苦、創傷、多愁多病無關,她永遠是那麼端莊從容、剛毅又温柔,沒有畏懼和軟弱。

“我兒子去世的時候,心裏實在難受得不行。後來我在電視裏看到,孤兒院裏的一個年輕孩子生了骨髓癌,死前,決定把自己的眼角膜捐出來。他對國家、對父母、對周圍孤兒的愛,真的不得了。所以我告訴自己,怎麼樣也得振作起來。我給了兒子全部的愛,我還可以演戲,我還可以繼續工作,我不能就這樣就認為活不下去。”

你看,在失親之痛的至暗時刻裏,支撐她走下去的依然是工作、演戲,為人民工作、為人民演戲。四川汶川地震後,秦怡先後捐款20餘萬元,青海玉樹地震後,又捐款3萬元。她説,這些錢原本是給兒子用的,兒子不在了,做母親的就把這些錢給最需要的人民。

晚年早已榮譽等身,卻依舊對電影藝術傾盡全力、精益求精,各種紀念、慶典、慈善、義演都能聽到她的聲音。

《妖貓傳》裏驚鴻一瞥的客串是多少年功底的厚積薄發,更勿論2014年92歲主演《青海湖畔》,冒着缺氧對身體的損傷,親自走上海拔4300米的高原(想想那些連片場都懶得去、靠一塊綠幕和一堆扣像就把戲演完的愛豆們),一個字一個字地將劇本手寫出來(再想想那些台詞都懶得背,對着鏡頭動動嘴念個數字全指望後期配音的愛豆們)。

電影《青海湖畔》由秦怡親任編劇並擔任主演。圖為電影劇照

哦對了,《青海湖畔》這電影講述的,是上世紀80年代一羣氣象工作者,為青藏鐵路修建提供氣象保障工作的事。怎麼看都不是有商業賣點的故事、怎麼看都不是能成為爆款的故事,但是能打動她的故事、是她相信自己應該去詮釋的故事,因為,那是人民的故事。

在人民的故事裏,她奉獻了一輩子,直到自己,也成為被人民傳誦的故事。

她為中國電影、為中國人民的電影事業所做過的最不朽的塑造,原來是她自己。

也許應該在這裏複述一遍毛主席《在延安文藝座談會上的講話》裏的文字:

“某種作品,只為少數人所偏愛,而為多數人所不需要,甚至對多數人有害,硬要拿來上市,拿來向羣眾宣傳,以求其個人的或狹隘集團的功利,還要責備羣眾的功利主義,這就不但侮辱羣眾,也太無自知之明瞭。任何一種東西,必須能使人民羣眾得到真實的利益,才是好的東西。就算你的是‘陽春白雪’吧,這暫時既然是少數人享用的東西,羣眾還是在那裏唱“下里巴人”,那末,你不去提高它,只顧罵人,那就怎樣罵也是空的。

如果把自己看作羣眾的主人,看作高踞於‘下等人’頭上的貴族,那末,不管他們有多大的才能,也是羣眾所不需要的,他們的工作是沒有前途的!”

當然,也許同樣該在這裏複述幾句秦怡老師的夫子自道:

“拍戲的人沒有季節,零下30攝氏度可以穿着單衣,還扇扇子;零上40攝氏度,也可以穿着棉衣,圍着圍巾。可是無論吃多少苦,電影工作者服務人民,就該吃得起苦。”

“離生活近些再近些,扎進人民的根深點再深點。”

“我就是希望作品裏有一些精神可以得到弘揚,給人心靈以啓迪。”

放眼今日娛樂圈,花團錦簇的繁榮假象比比皆是,媒體不厭其煩地接棒炒出一輪輪收視神話,每個偶像都被自家粉絲尊為電與光,但實際上,所有這一切如同泡沫一戳就破,揭開假面,背後是急功近利的資本、邪火橫溢的造星、互撕成癮的飯圈、低級趣味的宣發、肆無忌憚的逃税、心照不宣的抄襲,還有接二連三的醜聞和“塌房”。

何以如此?該當如何?

答案就在上面的引文中,更在秦怡老師的一生裏。

答案甚至就在每一個藝人、每一位文藝從業者的選擇裏:把自己作為人民的藝術家來要求,還是在感官刺激、慾望至上、娛樂至死的幻夢裏,在普通人一生都難以想象的財富和資源裏,理直氣壯地輕佻、傲慢、自我放任與陶醉,最終,遠離了人民、背棄了人民。

一個經濟發展、社會進步的時代,必然會是人民羣眾精神文化需求空前高漲的時代,也必然要是文藝工作者大有作為的時代,所以,就必然得是呼喚和渴求人民藝術家的時代。

把自己的事業交給人民,讓自己的藝術貼近人民,將自己的心靈安放於、共振於、共情人民,豐富人民的精神生活,凝聚人民的精神力量,構築人民的精神家園,為人民放歌,為人民抒情,為人民呼籲,做人民尊重和熱愛的藝術家。

這,才是秦怡老師留給我們最大的、不竭的精神財富。這也是整個影視文化界在悼念和哀思的同時,最該從秦怡老師的音容笑貌、舉手投足、言傳身教裏汲取的東西。

秦怡老師一路走好。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。