王會:為何疫情一嚴重,居委就常捱罵?

【文/王會】

社區是防疫抗疫第一線,當前面臨巨大壓力。“上面千條線,下面一根針”,分類管控、動態排查、生活物資保供最終都離不開社區一級去落實。而疫情也暴露出了都市社會社區治理在諸多方面存在難點痛點。

據調研,上海和武漢在疫情之初,社區層面都面臨類似的問題。社區防疫、居民團菜、信息發佈均一片混亂。疫情的關鍵時期,社區居委深感無力,要填表上報情況、安撫居民情緒,在眾多事務上的力不從心也招致居民的諸多不解乃至罵聲。

這些都表明日常的社區組織建設未能通過疫情的檢驗,社區基層組織高度懸浮,社區常態時期的社會內生組織建設嚴重不足。政府投入大量的資源購買公共服務、培育社會組織,而到關鍵時刻作用甚微。

對於城市社區治理問題,社區陌生化與內生組織力量缺乏被認為是社區參與不足的主要原因。然而,這並不意味着城市社區內生組織力量無法生成。無論是上海,還是武漢,疫情暴發不久,很多社區都湧現出大量志願者,組織居民團菜送菜、樓道消殺、為老服務、涉疫樓管控監督、垃圾處理等。

其實,經過多番調研瞭解,筆者認為更值得我們反思的,是常態時期,社區居民的普遍需求為何常被忽略?如何發掘居民最大多數的需求並將之作為改善社區治理的途徑?

日常時期被忽略的居民需求

筆者在上海和武漢這兩個城市都生活多年,發現不少社區都存在一個悖論,就是公共文化活動中心都建得高大上,但是去的居民寥寥無幾。當然這不是上海、武漢個別城市的問題,我們去過不少城市社區調研,發現都存在類似情況,一些活動中心偶爾去幾個人開一次活動,有的常年門鎖緊閉。

與此同時,社區居民缺乏公共活動空間,只能在小區狹窄的過道活動一下。在一些稍微老舊的小區,經常可見老年人聚集在小區的露天場所,或聊天或打牌,小區稍大一些的空地處就擺滿了一些破凳子、破椅子,甚至是丟棄的破牀墊、破沙發。還有不少小區老人自發從家裏捐助破爛物件自發搭建雨棚,為大家提供一處閒聊的角落,冬季風大,一些老人就裹着厚厚的棉衣毯子。

這些老人為什麼不去老人活動中心或居民之家活動?

除了少數老舊小區自身缺乏公共活動用房,多數小區,即使是老舊小區,上面都已經撥付項目資金建了居民之家或老人活動中心。但是,事實表明,這種自上而下供給的服務方式距離社區居民的實際需求較遠。

這些活動中心往往設有文藝活動室、心理諮詢室、報紙書刊閲覽室等,也有牌桌,不過很少見有居民活動的身影。一些社區居民想申請活動室也覺得十分麻煩,情願自己想辦法解決。大多數老人更是覺得這些高雅的活動室與自己的實際需求相距甚遠,他們更多需要的只是一個輕鬆的閒聊場所。

老年人在活動室打乒乓球(資料圖/新華社)

一些社區居民反覆反映可以改造社區已有中心花園或者建一個簡易活動場所,但自上而下項目化的供給方式通常要求立項必須標準化、規範化,因而,這樣的提議在街道層面就不會通過。社區層面缺乏相應的資金,也認為這不是社區的職責範圍所在。

無論是街道還是社區居委,都對老人惡劣的活動條件及由此帶來的破舊髒亂的小區日常環境視若不見。在上面檢查的時候,會臨時整頓一下,居委通知把這些東西搬回去藏起來,沒過兩天又恢復原樣。這不僅影響社區居民整體幸福感體驗,影響小區整體環境,且與都市社會整體發展實在不相融合。

孩子的活動空間也需重點提及,這也是涉及大多數居民家庭的同樣重要卻被忽視的需求。

大多數普通小區,孩子缺少一個安全的、公共的活動空間。筆者訪談過很多外地到城市給子女帶孩子的老人,他們中不少人都反映在城市社區實在不如在農村,小區里居民互相不認識説不上話,甚至有些連個能帶孩子活動的地方都沒有。不少年輕人不得不盡力説服老人能夠留下來幫忙帶孩子。一些大都市的很多社區普遍存在一個情況,即同一個社區的孩子如果不是在學校認識,幾乎很難通過在社區公共空間裏認識然後成為玩伴。

除了最基本的居民社交需求之外,還有鄰里糾紛調解、日常垃圾處理、社區環境等等。可見,並非居民沒有需求、沒有組織起來的動力,而是這些涉及到社區每個家庭的需求一定程度上被忽略,被隱蔽,被習以為常。

我們不能也不應該指望這些需求都由基層政府來解決,不過這不意味着這些問題不該進入基層治理的視野。

大多數居民日常需求為何常被忽略?

在都市社會,大多數居民的日常迫切的需求為何常被忽略?或者説,都市社會掩蓋了什麼?

就筆者淺顯的觀察來看,一方面,與較為發達的市場供給體系有關;另一方面,與可及性的社區公共空間被居民選擇性忽視有關。

從市場供給層面來看,都市社會市場化高度發達。以上海為例,這次疫情各類問題集中爆發,其實,如果不是疫情之初菜場和網購等市場渠道被直接簡單切斷,各類民生問題可能就不會那麼嚴重。市場社會不僅是都市社會的特點,也形成了大多數人的心理預期,即認為只要支付成本,居民的大多數需求都可以在市場上獲得解決。

市場化也帶來了個體化的進一步發展,形成了都市人的一種路徑依賴,即並未把社區作為一個重要的生活空間對待。有一項調研甚至發現,有一半以上的人僅僅將社區看作每天睡覺的地方。此外,都市社會中一些大型公共空間的存在,也降低了他們對身邊社區的關注。

都市社會的公共服務一直在不斷進步,城市建設的理念也在不斷完善。大型的公共場所,如各種展館、圖書館、郊野公園,日漸成為都市居民經常接觸的空間。這些“巨型公共空間”的存在能夠彌補很多人在社交、精神等層面的需求,進而降低大家對身邊社區的建設需求的迫切性,乃至造成一種依賴和選擇性忽視。

去郊外露營野餐(資料圖/東方網)

基層治理,如何更好地從大多數居民的實際需求出發?

一些大都市作為外來人口聚集的超大城市,流動性強,陌生化程度高,社區內信任遠遠不如其它城市。政府在加強基層社區治理方面面臨更大更多的壓力,也進行了各種嘗試和探索。

主要有兩個方面,一是購買專業社會服務,二是培育內生型的社會組織。不過就現實來看,如何從大多數居民的需求出發去真正契合大多數居民的日常生活所需,還有很大的改進空間。

就購買專業社會服務來看,社區服務外包給社會組織已成普遍做法。但從城市的社區實踐來看,當前,專業社會組織參與社區治理,通常是為特定羣體提供專業化的社會服務,比如開展針對特殊需求的兒童、高齡老人、空巢老人、貧困家庭等弱勢羣體的特殊服務。其服務在普惠層面的需求效率很低。

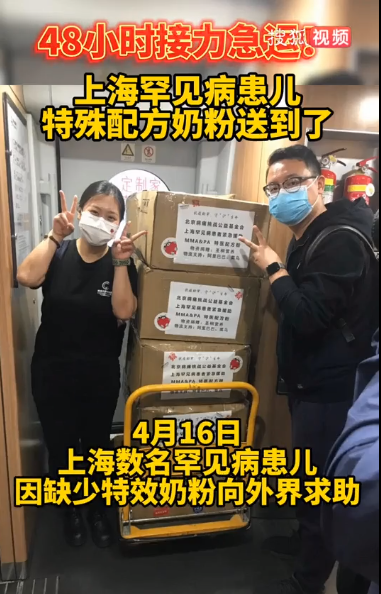

就拿這次疫情來看,封控期上海有8個罕見病兒童奶粉吃光了,需要一種特製奶粉,國內只有一家奶粉廠有,且只有北京有10罐庫存。一家專門救助此類疾病的基金會迅速響應,聯繫物流走各種流程,從響應到送達,全程2天,這些都是靠微信羣和發朋友圈實現。這是基層治理中非常人性化的一面,但同時,不可忽視的是,疫情期間有很多普通的有嬰兒的家庭都反映買不到奶粉。

視頻截圖

因此,某種程度上可以説,當前不少大城市基層治理存在的根本問題之一,可能正是管理過於看重精細。

基層治理過於集中在一些特殊化的羣體和服務上,對羣眾最為普遍的需求反而關注不夠。而對特殊羣體精細化的關注和處理方式,又帶來很高的羣眾期待;到特殊時期普遍性的問題集中爆發,政府一時難以解決,羣眾就難以接受。

換言之,政府在日常時期並非不作為,很可能是基層社會治理在方向上存在偏差。而其中,最大的問題是,一些原本應當屬於錦上添花的精細化的治理很容易“經驗化”,成為實踐效仿和學習推廣的“創新”“典範”,也可能耗散基層治理資源。

行政力量具備集中力量做大事的優勢,但也有一刀切的劣勢,在細微處會顯得力量不足或照顧不到,這就需要社會組織去補充。但不應該指望讓這種補充性的力量發揮主導性的作用,大多數社區普遍存在的需求還是離不開基層在蒐集全面信息的基礎上,由政府統一調配供給,這樣才能保證公平性和普惠性。

這也涉及到第二個層面,即培育社區內生社會組織的實際成效。

社區基層的實際情況十分複雜,社區基層治理離開社區內生組織的參與配合,僅僅指望極少數的幾個居委幹部,幹羣關係就會水油分離,不僅社區治理難以取得實效,很可能連社區基本信息都難以蒐集,甚至社區存在多少老、弱、病、殘可能都難以摸清。因而,近年來,培育內生社會組織、提升居民參與積極性一直是基層工作的重點方向,也是難點所在。

實踐來看,社區層面為改善此類問題,的確開展了不少豐富多彩的活動,不過主要是各類興趣類、文娛類活動,發展出了一些社區型的文娛類社會組織,政府也注入了大量的資源、資金。

就居民參與來看,一些社區層面的活動,如果沒有物質激勵,根本難找到人蔘加;同時,各類社區參與在人員結構上有很大的重疊性,甚至在一些社區形成了社區活動參加專業户。

因而,表面上開展了很多活動,但對於增加社區內生組織力量、提升社區治理效果幾乎沒有絲毫作用。

而在各種考核壓力任務下,這些活動往往還成為社區治理創新的案例——幾乎每個社區都有自己的特色,如手工小組、舞蹈隊、讀報小組,這些都作為基層治理的成果或進行展覽,或裝訂成冊留痕應付上級檢查。

也就是説,居民最普遍、最日常的需求被這些形式多樣、花樣翻新的治理“創新”、“服務”所遮蔽,而且社區在這個層面還互相攀比和內卷,使得基層治理的方向離居民的日常需求越來越遠。

在這個層面,多數城市社區都存在此類問題,不過還是有一些城市相對較好,比如北京基層社區的活躍度就比較高。就我們的調研和觀察,北京基層社區中,服務型的社會組織(民非)和社區內生社會組織較多,能夠與基層社區治理形成較好的融合。北京社區體制內退休人員也比較多,這些都構成了小區裏“負擔不重的人”,他們不僅政治素養高,為民服務的積極性也高。黨員社區報道、街巷吹哨也是北京社區的治理真經驗。

街巷長與街巷居民、社區工作人員一起在街巷內巡視瞭解情況(資料圖/新華)

總之,就多個城市社區的實地調研來看,基層社區治理模式和公共服務方向有偏差,是城市社區治理的一個普遍性問題。糟糕的是,隨着城鎮化推進以及國家各種項目、資源的下鄉,這個問題還被包裝成各種治理“經驗”、“創新”不斷輸出,在中西部地區向東部地區學習,農村向城市學習的浪潮下不斷蔓延。

基層治理應當回到人民羣眾的日常生活需求上來

疫情的慘痛教訓讓我們必須對這些問題進行徹底的反思。其中基層社區治理需作出反思調整,生活于都市社區中的居民也應當積極反省,在日常時期多關注“身邊的社區”。

首先,當前社區居民最基本的普惠性需求應當納入社區基層治理和公共服務的範疇,完善政府公共服務供給方式,警惕各種基層治理中的特殊主義邏輯擴張乃至主導公共資源分配方向和方式。

社區公共服務要對接大多數居民的普遍化基礎性需求,賦予居民以某些公共服務供給自主權,讓社區有自主權來解決本社區急需解決的、與大多數居民直接相關的內部事務,調動社區羣眾參與熱情。唯有如此,才能從根本上提升社區治理的能動性和主體性,打贏防疫持久戰的同時,切實改善城市社區治理現狀。

其次,基層社區及其治理事務有着複雜性、多樣性、多變性的特點,這就決定了基層治理需要具有靈活性,這離不開社區內生自組織的作用。

筆者及團隊在不少社區調研都發現,社區層面提供某些基本公共服務反而具有一定的優勢,只是多數社區缺乏這筆為數不多的靈活資金。

實踐操作上,社區所在街道層面可引入議事規則,給社區提供議事指導、培訓。這筆公共服務自主支配資金的使用由社區居民監督,居民也可以自發捐款。這部分資金被規定用於社區公共活動及基本公共服務,具體用來做什麼、怎麼做,完全由社區居民議事代表決定。議事代表通過向居民徵求意見,提出項目方案,社區議事大會對居民代表的提案進行討論表決,每位代表都可提出項目論證和實施方案,充分表達個人意見,最後由全體代表投票決定。

調研發現,上海疫情中,一些社區有一定的公共服務自主支配資金。疫情期間,這筆為數不多的資金被迅速用來購買防疫物資、為老服務等等,居民也能夠迅速組織起來議事、提出項目方案。

資料圖:央視新聞

居民在利益訴求表達的過程中有效地凝聚了共識,在此過程中也學會履行自己的公民責任。因此,不妨多給社區層面一些探索實踐的機會。

最後,不僅要讓居民有參與意識、參與途徑,在此過程中也要讓居民不但懂得爭取權利,更要懂得承擔責任和義務。這其中,識別羣眾、教育羣眾也非常關鍵。

有記者報道在疫情肆虐,國家的防控政策愈加嚴格的情況下,上海一些社區還有不少確診病例堅持居家隔離反對去方艙,但居家隔離又不服從要求,每天在小區內遛狗,像日常一樣外出、丟垃圾,絲毫不顧及社區居民及志願者若干次的勸告。

筆者長期觀察的一個小區也有一個類似病例。該病例已經造成本樓棟數十個居民被傳染,引起居民極大意見,但因患者是老人,社區、志願者無法強行對其進行隔離。小區居民對此極大恐慌,反映到街道、12345等各種渠道。最後上級出台文件對這些拒不服從居家隔離的人員強行安裝門磁、圍欄,而這一規定又引起市民的極大反對和不解,網上輿論譁然。

可以説,“小政府、大社會”的理念基礎是羣眾有真正的公民意識,在一個不懂得承擔責任和義務的社會要求提高自治能力,是幾乎不可能的。

總而言之,社區治理的改善,需要自上而下的政府在基層治理方面作出進一步的調整完善,進一步探索從普通羣眾的日常需求出發的可行性治理方案,同時也需要社區居民關注自身社區發展,提升自治能力。

疫情後的這兩年,武漢對基層治理積極反思,並進行了極大的改善。期待其他一些城市也能“浴火重生”。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。