孟暉:中國考古發現如何延伸到世界文明中去?聚影杯告訴我們……

【文/觀察者網專欄作者 孟暉】

自上世紀以來,一些學者力圖澄清“伊斯蘭黃金時代”(當語境明確時,作者們會於行文中將其簡稱為“黃金時代”,本文也遵循這一成例)不能僅僅概括為“百年翻譯運動”,那個時代的巨匠們在多個領域都作出了創造,歐洲人是他們的學生。

肯定海什木(Ibn al-Haytam)在光學研究上的成就,極為重要一例。

海什木於公元965年在巴士拉出生,但後來移居埃及法蒂瑪王朝的首都開羅,主要的學術成就也在那裏完成。英文科普讀物《1001項發明——西方世界裏的穆斯林遺產》(1001 Inventions:Muslim Heritage in Our World,FSTC,UK,2005,以下簡稱“1001項發明”)中如此讚譽海什木:

“他的《光學書》奠定了光學的基礎。該書以Magnum Opus(本文作者按,翻譯成拉丁譯本時所取的名字)知名,討論了光的性質,視覺的心理與機制,眼睛的構造與解剖,反射與折射。”

“海什木利用實驗證據檢驗他的理論,在其時代是非同尋常的,因為他之前的物理學更像是哲學,不涉及實驗。”(28頁)

該書還援引喬治·薩爾頓(George Sarton)《科學史》(History of Science)的評價:

“他對歐洲人的思想,從培根到開普勒,都影響深遠。”

阿拉伯科學史學者吉姆·阿爾·哈利利(Jim Al-Khalili)的《開路者們——阿拉伯科學的黃金時代》(Pathfinders: The Golden Age of Arabic Science, Penguin Books,2012,以下簡稱“開路者”)中則如此評價:

“海什木是一位非凡的實證科學家……(《光學書》)成為遠比托勒密的《光學》更重要的文本,直到開普勒出現之前,無疑一直是該領域最有影響的著作。”

《光學書》的第一個拉丁譯本出現在十二世紀晚期或者十三世紀早期,名為De aspectibus。在英國,它對培根起到很大影響,後者對該書撰寫了一份概要,與培根同時代的波蘭人維帖洛的情況也是同樣,不久,它就在歐洲縱橫,得到廣泛引用——而且會如此持續七百年,遠遠超過歐幾里德、亞里士多德、托勒密等希臘人的光學篇章。

《光學書》的頭三卷都是包括視覺心理學的概念……海什木也就光線分散為其組成色做了最早的實驗,還研究了陰影、彩虹和日食,他的著作明顯地影響了歐洲文藝復興在科學和藝術領域發展出的透視學。《光學書》在十四世紀由拉丁文翻譯為通俗意大利語,方便了更多的人接觸到它,包括意大利的阿爾貝蒂、吉伯爾第,並間接地影響到荷蘭人維米爾。所有那些人都利用他關於透視的討論,在畫板和版畫中製造三維深度的幻覺。(153——164頁)

帶有正圓凹透鏡的波斯玻璃器

對我們中國人來説,關於黃金時代的描述與研究,是遙遠場域裏的交火。我們身處東亞,似乎只能是西方學界相關研究的學習者,很難參與到對話中去。

然而並非如此。

為什麼,在黃金時代,在中東,能夠出現海什木等人,能夠形成光學研究的爆發?

海什木“研究了各種鏡片,用不同的鏡子進行實驗,包括平面式,球式,拋物線式,凹透鏡與凸透鏡”(“1001項發明”),那麼,在他生活的時代,以及在他之前,中東地區的鏡片、凹透鏡與凸透鏡到了什麼水平,是什麼樣子?

中國的考古發現恰恰提供了部分寶貴答案。

在上世紀的新中國考古中,接連發現一類“帶凹透鏡的古代玻璃器”。這類玻璃器帶有同一種特殊的形制,在透明外壁上打磨出凹透鏡式裝飾,因為目前尚無專設的定名,本文稱為聚影器。

出土的聚影器中,有兩件保存狀態非常好,因此也最受矚目。其一為固原北周李賢墓出土的一隻玻璃碗。

其通體透明,碗的外壁上有上下兩行凸起的圓飾,圓飾的表面做成均勻的弧形內凹球面,形成附着在器腹外側的凹透鏡。另外,杯底的圈足也為凹球面,於是,整隻玻璃碗上很有秩序地佈滿了凹透鏡。由於凹透鏡具有聚像的作用,所以,人向杯上任何一個圓飾中望去,都會看到對面杯壁上的圓飾的縮小影像,一般同時能看到三個或五個。

李賢墓出土玻璃碗(資料圖)

另外一件為西安隋開皇九年(公元589年)舍利墓內出土的綠琉璃舍利瓶,也是在瓶身下半部勻布四個“凸邊凹心”的凹透鏡,在每個凹透鏡內,都隱約映現出對面鏡飾的縮影。

綠琉璃舍利瓶(資料圖)

這兩件玻璃器的意義非同尋常,是在鼓腹的玻璃器的外表加裝了一組凹透鏡。那些凹透鏡大小一致,距離一致。更重要的是,每面凹透鏡都為正圓形,而且焦點精準,弧面均勻,顯示了工匠製作凹透鏡的高超技巧。由於圓飾都是標準的凹透鏡,所以能夠有規律地呈現縮影,並且所有圓飾內的映影彼此一致,形成相同的映影在一個個圓飾內循環出現。

據中外學者研究之後公認的結論,此類帶有正圓形凹透鏡飾的玻璃器,是薩珊時代(公元224—651年)波斯的特有產品,產地在今天的伊朗,也僅僅在那裏有生產。

龜甲紋聚影杯

薩珊帝國的人們,顯然對玻璃凹透鏡極有興趣,對透明凹透鏡製造的奇妙視覺效果極有興趣,於是,在那個時代的波斯,聚影杯在工藝上獲得了進一步的發展,那就是把幾何原理用上,所有正圓形凹透鏡的外輪廓都改為六角形,也稱龜甲形。

這樣,每片六角凹透鏡的六條邊稜同時也可以成為相鄰六角鏡的邊稜,於是,凹透鏡變為連續成片,構成鏡面的陣列,彼此之間不再有間隔。結果是杯身由連成片的龜甲形凹透鏡佈滿,但上排鏡面與下排鏡面彼此相錯,有如蜂巢結構。所有的鏡面都映着對面杯壁的鏡飾縮影,在視覺上,就是整隻杯身都有映影。並且,由於杯壁上的鏡飾變得密集,於是每面鏡飾內映出的縮影也變得數量眾多、排列密集,形成網絡狀的淺影,位置不同,鏡飾內的映影也發生不同的變化,呈現着光影與明暗的轉換,朦朧如夢。

日本正倉院收藏有一隻“白琉璃碗”,便是採取連續龜甲紋形制的聚影杯。據韓昇先生《正倉院》一書介紹,江户時代,安閒天皇陵墓遭洪水沖垮一角,意外出土了一隻琉璃碗,在形制上與正倉院那隻白琉璃碗高度相似。學者們由此推斷,此一類型的玻璃碗在六世紀中葉已傳入日本。另外日本新澤千冢也出土了一隻類似的碗,説明在那個時期聚影杯有一定數量的進口,且深受日本貴族珍愛。

正倉院藏白琉璃碗

江蘇句容博物館也有一隻“鎮館之寶”的聚影杯,與正倉院的白琉璃碗頗為相似,但更為精巧,帶有外括的口沿,杯身為上下兩頭收縮、中部外鼓的鼓形造型。該件聚影杯被定為南朝時代的物品,它與正倉院白琉璃碗有同樣一個精緻細節,即,最頂層一圈的鏡面的上緣磨製成圓弧形,可見當時對聚影杯有成熟的定式。

句容博物館藏波斯薩珊龜甲紋聚影杯

武安隆先生編著《遣唐使》一書談及正倉院白琉璃碗以及安閒天皇墓出土的同類碗時,介紹道:“在裏海南岸的伊朗德拉曼地方發現了為數不少的同類器物。其中有的和日本的兩隻大體相同。這很可以説明日本白琉璃碗的來源。”(黑龍江人民出版社一九八五年,199頁)

韓昇《正倉院》則指出:“這種形狀的琉璃碗在古代中亞頗為常見。從一世紀到四世紀的中東考古遺址均有發現。伊朗北部吉蘭省不但發掘出白琉璃碗,而且市面上也有這類碗的買賣。就目前的發現,白琉璃碗不下百餘個。”(88頁)

清華大學藝術博物館《異彩紛呈:古代東西文明交流中的玻璃藝術》特展上的公元五至七世紀的伊朗薩珊玻璃碗。

古代波斯的玻璃業製造出此般技巧獨特、富有視幻趣味的高檔精品,然後,它們經絲綢之路,輾轉萬里,到達中國,一部分再轉入日本。

波斯持續生產龜甲紋聚影杯

從中國的情況來説,以目前的考古發現來看,似乎,入唐以後,進口聚影器便消失了。

不過,在一本彙集了紐約大都會博物館、科寧玻璃博物館等多家博物館所藏伊斯蘭玻璃器的畫冊《蘇丹的玻璃》(Glass of the Sultans)中,收有三件聚影玻璃器:

一件為天球瓶式的造型,球形腹部排列着三圈圓形凹透鏡飾,瓶頸的根部也有兩圈凹透鏡飾,為九至十世紀伊朗的產品。

帶圓凹透鏡飾的波斯天球式瓶(《蘇丹的玻璃》)

一件為無色透明的長頸瓶,下部的球式瓶腹遍佈龜甲形凹透鏡飾,被定為十二至十三世紀的西亞產品,可能出產於伊朗。

另一件為褐色的帶把敞口瓶,產地與年代與前者相同,造型講究,瓶口做成六片花瓣圍成的花朵,自瓶頸向下,佈滿龜甲式凹透鏡紋,而且是一圈圈逐漸變大,即,頸部的鏡紋最小,然後逐層變大,非常有規律,顯示了工匠高度的控制力。

可惜因為年代久遠,三件聚影瓶的器體變得昏蒙,不再能呈現聚影的效果。但,它們説明,聚影器在西亞並未斷絕,而是一直都有生產。

海什木成就的文明前提

對黃金時代巨匠們在光學領域的成就,一如在其他領域一樣,西方學者強調其與希臘文明的緊密關係。像哈利利在思考海什木時,也只知道強調古希臘人的重要性:

然而,對光的屬性的研究,特別是反射光學(鏡子發出的反光),折射光學(光通過鏡片的折射),要一直上溯到希臘人。

那當然是事實。但是,中日考古出土或傳世的薩珊聚影器,展示了同樣重要的事實,那就是在西亞地區,以波斯文明為主,在公元后的幾個世紀裏,玻璃製造業對透明凹透鏡進行了多麼精心的探索,在製作與利用上多麼熟練。

這,才真正解釋了隨後的黃金時代何以有光學成就的爆發。

中東地區的造型精緻、質地透明的玻璃器,本身就會形成各種光學現象,包括在空無一物、加入部分液體、灌滿時不同的視覺效果,以及,倒入的液體顏色不同,玻璃器映出的亮光也不同,讓那裏的人們在日常生活中就浸淫在相關的視覺經驗裏。

唐鹹通十五年(874年)入藏法門寺地宮的大食藍玻璃盤

尤其突出的是,波斯人研究出帶有正圓形凹透鏡、蜂巢式凹透鏡的聚影器,為了形成相應的工藝,人與學者們需要不斷探索光學的規律,也探索製造光學儀器的規律。

因此,當黃金時代的大師們登上歷史舞台時,他們所身處的文化環境已經進行了充足的經驗積累,他們的生活中充盈着由玻璃器以及其他材料製造的光影現象,敦促他們去觀察,去思考,去總結規律,展開推理。西亞或説中東地區長期以來的技術與知識成果,則讓他們有了進行實證的手段。

中東科學家們通過實證的方式研究光的折射、反射等規律,是因為在他們的時代,玻璃凹透鏡與凸透鏡都獲得了相當程度的發展,更進一步的,凹透鏡還結合在玻璃器上,產生了比單件凹透鏡更為複雜的視覺效果。

韓昇先生指出,正倉院的白琉璃碗“碗裏盛水之後,由於折射,會呈現彩虹一般的景觀”,由此,我們可以理解,何以海什木會對光線散射成多色光進行研究,因為他在生活中可以看到人為形成的類似現象,也能擁有或者製造進行研究的工具。

實際上,玻璃容器確實是海什木進行光學實驗的重要手段之一。一篇由四位突尼斯作者(分別就職於突尼斯與加拿大的大學)聯合撰寫的論文《光學學習入門:以薩赫勒、海什木以及揚的著作為經典範例》介紹海什木的研究成果,包括:

光的色散:是他最早進行了將光分散成組合光的實驗……把一隻只裝滿水的玻璃球暴露在陽光下,他發現,是折射形成了彩虹,而非如亞里士多德宣稱的,成因來自陽光對雨滴的反射。海什木操作了歷史上第一次展示如何解析光的實驗,把白光分散成它的組合彩光。他湊近觀察陽光穿過盛滿水的玻璃球,看到每一束光線都以可測量的角度發生折射。他意識到,在所獲得的多彩光芒中,每一條光帶都以不同的角度折射,而每一種顏色永遠都是依照同一個角度呈現。海什木證明,稜鏡通過把不同強度的光線加以折射,而讓彩光呈現,由此而製造出我們如今都已熟知的光譜。

折射:除了研究反射之外,他也研究折射,該現象是指當光線從一種介質穿入另外一種介質,例如由空氣射入水中,會發生偏向。如此的情況讓一件物體看起來所處的位置偏離於它真實所在之處,他因此而成為第一位測試折射的特性的科學家,儘管在今天該現象似乎是顯而易見的。他證明,當一束光線垂直地穿過空氣與水的界面,它不會發生偏向,並且,即使光穿過的介質不止兩個,而是多個,也是如此。海什木對鏡片如何起作用的解釋幫助他發明眼鏡。他主張,是折射導致了放大現象,即光線在玻璃與空氣的界面產生偏向,而不是人們更早的想法,以為放大現象是發生在玻璃的內部。他把玻璃的曲率與折射聯繫到一起。於是,人們認為,是他發現,放大效果發生在光學器物的表面,而非其內部。

上面的介紹展示出,澄澈透明的玻璃容器對海什木的實驗是多麼重要,他恰恰是利用灌水的玻璃器對着陽光進行實驗,包括把灌水玻璃器變成稜鏡。

唐鹹通十五年(874年)入藏法門寺地宮的大食玻璃盤

尤其該重視的是“把玻璃的曲率與折射聯繫到一起”。須知,在海什木出生之前的幾個世紀裏,波斯玻璃匠人要製作映影均勻的聚影器,必須在實踐中反覆研究玻璃的曲率與折射的關係,而且實際上對相關規律掌握得很是嫺熟。

不僅如此,他們還發展出了精巧工藝,能夠在同一只玻璃器的弧面外壁上連續製作上下幾排連續相接的正圓凹透鏡,大小一致,焦點精準,映出的影像一致,也就是説,波斯玻璃匠人不僅明白玻璃曲率與折射的關係,而且掌握了利用玻璃的曲率製造凹透鏡的具體技術,並且進一步發展出批量製造標準相同的凹透鏡的能力。

清華大學藝術博物館《異彩紛呈:古代東西文明交流中的玻璃藝術》特展上的兩件公元五至七世紀的薩珊玻璃碗,均做有雙重凹透鏡飾,即,在一個大凹透鏡正中再打磨出一個小些的凹透鏡,十分罕見。其視覺效果如何,有待複製出透明件後考察。

所以,早在海什木之前,波斯人已然注意、研究和掌握了“把玻璃的曲率與折射聯繫到一起”,那是遭科學史忽視的一章。海什木,是在波斯人的經驗基礎上,把光學研究向前推進。

《1001項發明——西方世界裏的穆斯林遺產》在“玻璃業”一節中提到,據信在九世紀,阿巴斯·伊本·費爾納斯將水晶與玻璃的刻花工藝(the technique of cutting glass)從阿巴斯傳入到西班牙安達盧斯的科爾多巴。他也是一位學者和發明家,研究了玻璃的科學屬性,並完成了關於鏡片的早期實驗。(143頁)如此説來,費爾納斯早在九世紀就認識到了玻璃製造、玻璃工藝與鏡片和光學之間的伴生關係,並嘗試從工藝實踐中提煉出科學原理與科學技術,由具體的手工業經驗中發展出科學。

所以,黃金時代的光學成就,絕不僅僅是智慧宮的成員們翻譯古希臘光學論述然後進行註釋和討論的結果。波斯文明的成就也是關鍵條件。

因此,中國、日本、伊朗等地考古發現或傳世的薩珊聚影玻璃器,不能僅當作文物,也不能僅置於玻璃史中,而是必須將其作為光學史的重要一環,補足光學史發展的空白階段。

另外,近代歐洲發明科學,玻璃鏡片在多個領域都起到關鍵的作用。所以,東亞、西亞以及大中東地區的、不同時代的聚影玻璃器,一定要移入科學史,作為科學發展的關鍵環節。

哈利利的“開路者”一書出版於2010年,他沒有把薩珊玻璃的成就算進去,仍然沿循着思維定式,描述着從希臘哲人理論到黃金時代研究的單線。

好奇的是,在伊朗和阿拉伯世界,是否有學者把聚影杯為代表的薩珊玻璃器,納入到人類光學史與科學史當中,闡述薩珊玻璃是科學史中的重要一頁?

羅馬的相關玻璃器

隨着絲綢之路來到中國的,不僅有薩珊玻璃器,還有羅馬玻璃器。在羅馬玻璃器上,一樣流行凹透鏡式的紋樣。

林怡嫺發表在《文物與考古》2017年第6期的《來自“蠻族”的飲器——再議新疆所見磨面紋玻璃杯》,便對相關現象進行了探討。文中採用專業用語,將玻璃器上的凹透鏡飾稱為“磨面紋”,“磨面紋玻璃器 (facet—cutglass),或稱磨花玻璃,指器表主要以冷加工磨面紋裝飾的玻璃”。其文中認為,“玻璃冷加工磨面技術最早可上溯至公元前八世紀的新亞述帝國,歷經波斯阿契美尼德和希臘化時期的發展”,然後一下急轉,説,“於公元一世紀在羅馬工匠手下達到高峯”。她的觀點是,“薩珊與‘蠻族’玻璃琢面技術的起源多少都與羅馬相關 ”。為什麼西亞不能有自己一脈流傳、不斷發展的技術傳統,非要中間去羅馬轉一圈,也是讓人納悶。

林文披露的情況是,自公元一世紀至四世紀,羅馬疆域內有磨面紋玻璃器的生產和流通,並且受到珍視,但在公元四世紀走向衰落。就其文中提供的資料看,羅馬磨面紋玻璃器上,均為橢圓式凹面鏡,沒有正圓型鏡,當然也就沒有突出在器表外壁上的正圓型凹透鏡。

羅馬磨面紋玻璃器能夠在外壁上做出多個凹透鏡飾,環繞一圈,並且形狀大小一致。不過,一般常見的做法,是那些鏡飾彼此分離,相隔大致固定的距離,排列在器壁上。

南京象山東晉王氏家族墓出土的異國玻璃杯,帶有橢圓形凹透鏡飾,繞杯一週分佈。

也有將磨面紋的邊緣彼此相切,聚成集陣,遍佈器壁的做法,但,羅馬人沒有將磨面紋邊緣製成正六邊形的技術,只會做出“卵形或菱形多面紋,後者為前者相互交錯重疊所致”,因此,羅馬玻璃器上沒有蜂巢結構的凹透鏡排列。

據林文,“薩珊玻璃上的磨面工藝最早出現在公元四世紀美索不達米亞地區 ”,在那一世紀的特點是“器腹飾以非常淺的圓形磨面紋、近乎等距間隔排列成行”,也就是與羅馬玻璃器的紋飾相近,但是 “公元六世紀及其後……往往通體飾以成行密集排列、交錯重疊的多邊形蜂窩或龜甲狀磨面紋;器壁較厚、磨面紋也相應較深;顏色多為淡綠或淡褐色”。按照如此的脈絡,則薩珊波斯非常有意識地發展玻璃器上的凹透鏡裝置,刻意尋求先進的凹透鏡技術形成的視幻結果。

林文指出,到四世紀,羅馬的磨面紋玻璃器走向衰落,而西亞卻在六世紀後仍然繼續發展,並且走上了新的技術台階,那就説明,如果前代的玻璃透鏡研究對海什木等人有啓發和影響的話,那麼啓發和影響來自波斯文明,而非羅馬地區。

古代玻璃文物的光學意義

關鍵在於,不能僅僅把那些玻璃器上的裝飾看成“紋”,還要意識到它們也是“鏡”。

磨面紋不僅僅是磨面紋,它們更是透明的玻璃凹透鏡。它們不僅僅是圖案,呈現的不是固定的紋樣,而是光在不同條件下的影像。

它們不僅有劃分年代和產地的意義,更是人類征服光、利用光的成績單。它們不僅代表了玻璃製造工藝的進步,更代表了光學發展的階段和光學儀器方面的探索。

所以,應該對那些珍貴的玻璃器文物展開科學史的研究,由此,則研究思路會不一樣,比如將其中突出重要的器皿進行精準複製,然後觀察它們在全新狀態下對光的反應,會產生哪些光影效果。

此外,如漢唐時代的透明藍色玻璃器等,也都該檢查是否具有光學史研究的意義。一旦改換思路,那麼同樣的文物便可以變為性質全然不同的考察對象。

重慶出土六朝時期的玻璃耳璫(《中國金銀玻璃琺琅器全集·玻璃器》)

薩珊聚影器的幾何學意義

薩珊聚影器的意義還不止於光學領域。

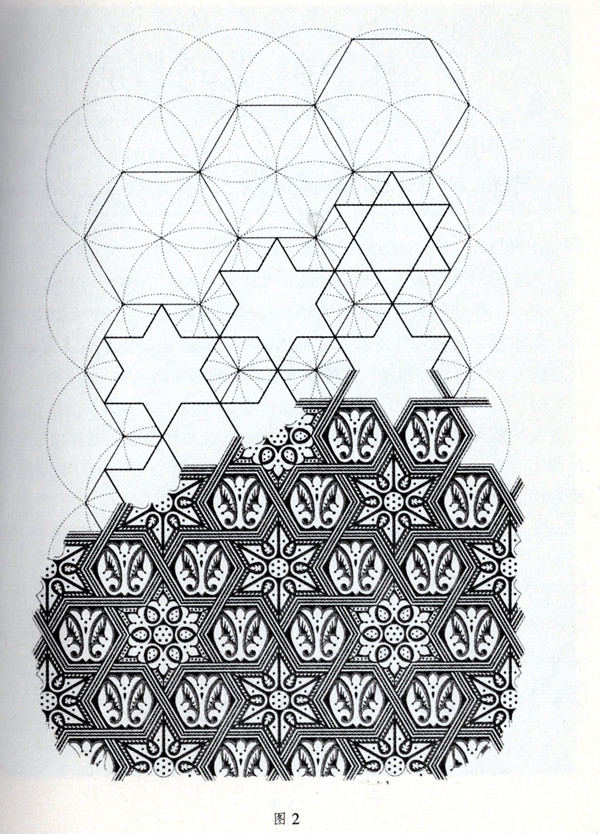

伊斯蘭風格的建築和手工藝品上,繁複重疊而規則嚴謹的幾何圖案是特色之一。利用圓形劃出的六邊形,乃是基礎圖案,一切更為複雜的幾何抽象紋樣,都是由其變出。

如前所述,薩珊聚影器中,恰恰有一種類型,是在器壁上連續做出成片的連續六角形(龜甲形),如有蜂巢結構,而每一個六角形內都是一面均勻的凹透鏡。這些成陣列的六角鏡內映出對面六角鏡的聚影,浮光迷離,很有夢幻感。我們完全可以推測,如此的映影效果對後來的連續幾何紋樣形成了啓發;玻璃器上製作連續規則六角紋的技術,也是後來的幾何紋樣的製作基礎。

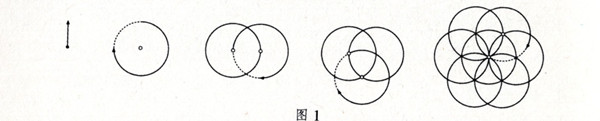

實際上,道爾頓·薩頓《幾何天才的傑作》(湖南科學技術出版社,2015年)一書中介紹了平面的六角形連續圖紋的設計方式,很可能就是來自薩珊玻璃匠的古老技巧。也就是説,通過後世的平面設計技術,我們能夠反推回去,上溯當年薩珊玻璃工匠在玻璃器外壁上標畫凹透鏡外形及準確中心點的具體手法:

在平面上設一個點,無空間維度。然後以該點為起點形成一條線段,再以線段為半徑,以定點為圓心畫一個圓……然後以這個圓的圓周上的任意一點為圓心再畫一個圓,其圓周穿過第一個圓的圓心,如此反覆六次,每次都以新的交點為圓心作畫,最後形成圍繞着第一個圓的六個相同的圓……如此簡單但卻美輪美奐的圖案可以無限地擴展開去,最後形成由正六邊形組成的棋盤式圖案,完美無缺地鋪滿整個平面。(2頁)

《幾何天才的傑作》圖示如何複製直徑一樣的圓。

以圓形為基礎形成蜂巢結構以及更復雜的圖案組合

薩珊匠人能夠在玻璃器外壁上製出連片的、大小一致的六邊形凹透鏡,似乎不可思議,但上述介紹卻透露了他們能夠勝任的秘密。薩珊聚影器上的蜂巢結構,與伊斯蘭藝術中的六邊形棋盤基礎圖案,二者完全一樣,可以推理,後者是繼承了前者的經驗。

由此説來,薩珊玻璃匠人對於幾何學的發展也作出了貢獻。

因此,中國的考古發現,有些可以延伸到世界文明的研究中去。關於歐亞非之間的文化互動,我們雖然位處東亞,但一樣有條件,有資格,進入那一研究場地。

清代中期,宮廷造辦處運用當時從歐洲引入的切磨技術,製作出此件綠玻璃渣鬥。無論從技術還是效果,都與一千多年前的薩珊玻璃器一樣,然而,今天,很少有人意識到,如此的技術是薩珊玻璃製造業的成果。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。