王曲石、楊悦珉、朱鶴:為全球滯脹到來做好準備

【文/王曲石、楊悦珉、朱鶴】

1965年11月17日,英國政治家伊恩·麥克勞德(Iain Macleod)在英國議會發表講話(Nelson and Nikolov, 2004):

“我們現在處於兩個世界裏最壞的情形-不只是通貨膨脹或是經濟停滯,而是兩個都有。我們處於一種‘滯脹’的情況。歷史,在現代語言中,真的正在被創造。”

伊恩·麥克勞德沒有能夠活着看到他所創造的“滯脹”一詞成為一個流行詞彙。他於1970年6月20日就任英國財政大臣,一個月後的7月20日死於任上,年僅56歲,是迄今為止英國在任最短的財政大臣,而受到多數人關注的“滯脹”要到70年代中後期才發生。本文寫作時,“滯脹”這個詞也正好是56歲。但和它的創造者命運恰恰相反,“滯脹”在56歲時面對的將不是驟然死亡,更可能的是捲土重來。

根據世界銀行數據(圖1),上世紀70年代中期至80年代前期“低增長、高通脹”的“滯脹”時期,全球通脹水平平均接近11%的高位,全球經濟增速僅為3%,並且經歷過兩輪明顯的衰退。上世紀80年代中期至全球金融危機前的20多年間“高增長、低通脹”的“大緩和”階段,全球通脹水平回落至6.1%,經濟增速則上升至3.4%。2008年金融危機後至新冠疫情暴發這十年“低增長、低通脹”的長期停滯時期(Summers,2014),全球經濟平均增速僅為2.7%,通脹水平進一步回落至3.2%。在過去兩年多新冠疫情衝擊之後,全球經濟很有可能即將面對“滯脹”的捲土重來,也就是新一輪的“低增長、高通脹”組合。

接下來,本文首先將回顧1970年代滯脹的經驗教訓,然後描述近期增長和通脹的情況,接下來分析為什麼全球可能面臨新一輪滯脹,最後討論對我國的影響和政策建議。

1970年代滯脹:供給側衝擊和錯誤的貨幣政策應對

· 一些基本事實

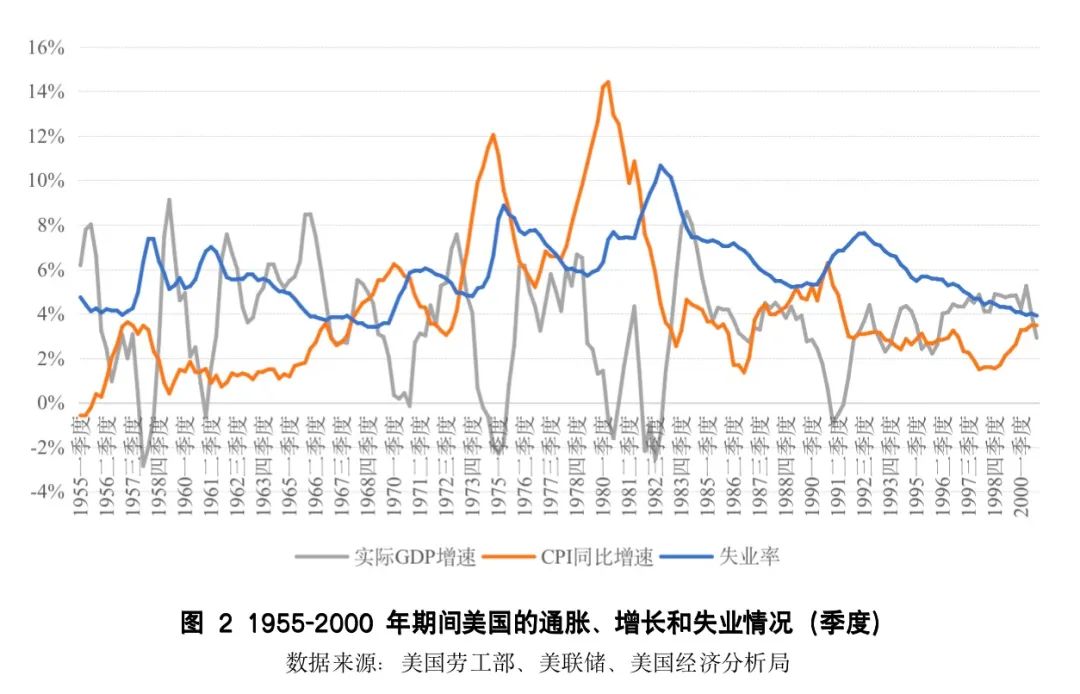

1970年代的“滯脹”最為突出的例子是美國,但事實上當時不少主要經濟體都經歷了較高水平的通脹和較為疲弱的增長。從時間上看,滯脹特徵比較突出的時間是從1973年第一次石油危機爆發至1980年代初。

美國經濟在上世紀70年代呈現出明顯的“兩高一低”特徵。其中,“兩高”為“高通脹”與“高失業率”,“一低”為“低增速”。美國在上世紀60年代的年均實際GDP增速為4.5%,至70年代滑落至3.2%。通脹率從上世紀60年代中前期不及2%的水平,到80年代初接近15%。失業率在60年代末一直在3.5%的低位徘徊,但到整個70年代,美國年均失業率高達6.2%。

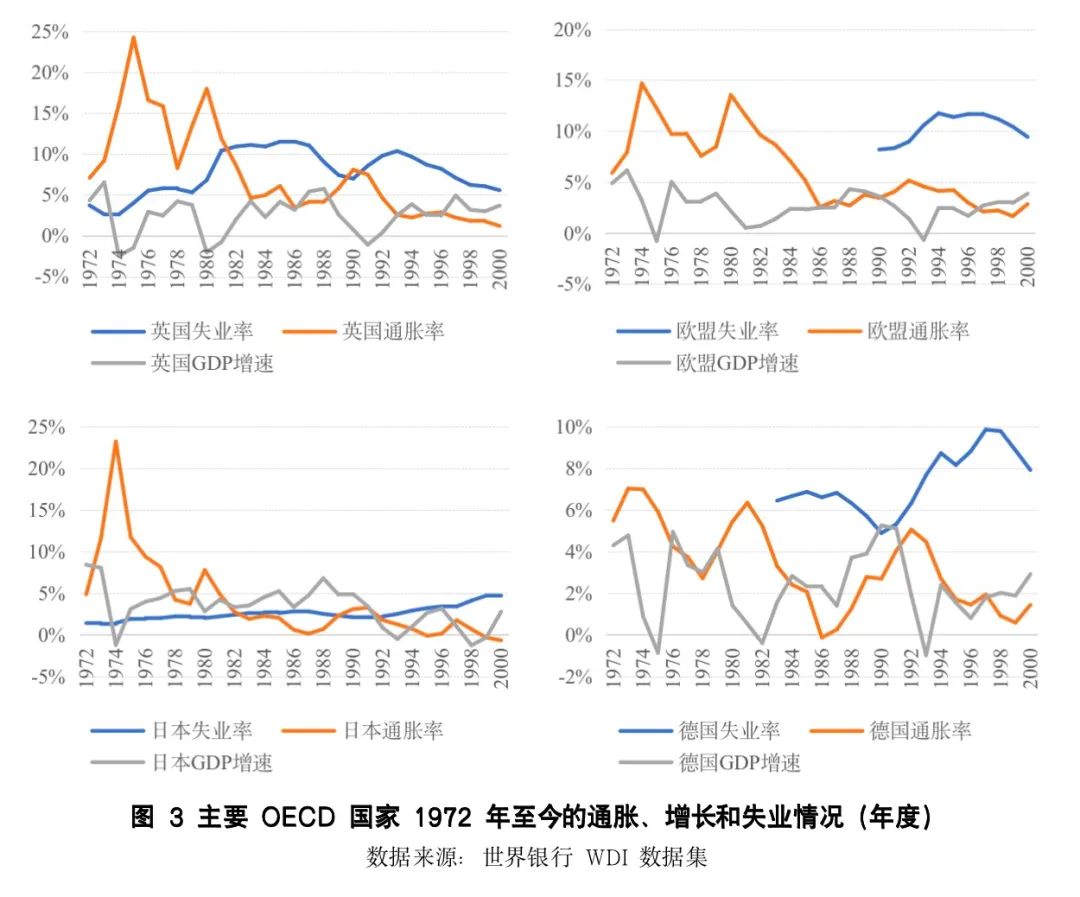

其他主要的OECD經濟體也呈現出類似的趨勢。對比歐盟、英國、日本和德國四大經濟體在上世紀七、八十年代的表現來看,英國的滯脹情況最為嚴重,德國表現最為平穩。英國在兩次石油危機期間都出現了比較嚴重的衰退,滯脹風險突出。其1974年和1980年的GDP增速均降至-2%以下。通脹水平在1975年飆升至24.2%,在1980年達到了18.0%的高位。歐盟也出現了兩次比較明顯的高通脹和衰退趨勢,但程度均弱於英國。日本在兩次石油危機時期呈現出不同的表現。在第一次石油危機時期,日本的GDP增速和通脹率在1974年分別達到-1.2%和23.2%,滯脹程度不亞於英國。但在第二次石油危機時期,日本的GDP增速和通脹率在受衝擊當年(1980年)僅為2.8%和7.8%,並在次年恢復至4.2%和4.9%,幾乎沒有呈現出明顯的滯脹風險。相對而言,德國在兩次石油危機期間表現最為穩定,兩次石油危機時期的通脹率始終保持在5%左右,沒有明顯的滯脹風險。

· 滯脹發生的經驗教訓

儘管對1970年代滯脹的原因仍然存在分歧,但學術界總地來説還是形成較多共識。從理論的角度説,滯脹的發生需要兩個必要條件:

第一個必要條件是負面的供給側衝擊。負面的供給側衝擊,引發總供給收縮,進而導致產出下降、失業增加同時通脹升高。在供給衝擊的情況下,產出和價格反向而行,“滯”和“脹”才會同時發生。這與通常的需求側的衝擊不同,總需求衝擊下產出和價格同向變動,“滯”則不“脹”,“脹”則不“滯”。

1970年代的供給衝擊主要是由兩次石油危機和糧食價格危機所致。在第一次石油危機中,1973年10月,阿拉伯石油禁運導致歐佩克原油價格暴漲300%。根據Blinder和Rudd(2008)描述,美國因為以國內原油佔主導,煉油商購置成本(RAC)僅翻了一番。傳導至零售端的能源價格上漲45%(年化),並最終在宏觀層面直接推動美國PCE通脹率上升2.5個百分點。70年代末的中東戰爭帶來了第二次石油危機,原油價格再次飆升,1978-81年間RAC指數上漲了兩倍,但能源價格上漲對宏觀通脹率的貢獻較第一次更弱,持續時間也更短。

與此同時,兩次石油危機期間都伴隨着大規模的糧食價格危機,誘發因素包括惡劣天氣和農業病害等。第一次糧食價格危機衝擊較大,食品價格指數在1973-74年分別同比上升20.1%和12.1%,對總體通貨膨脹的影響分別為4.5和3個百分點。在1978-80年發生的第二次糧食價格危機衝擊較弱,但食品價格同比增速也保持在10%左右的高位,期間對通貨膨脹的影響約在1.7-2.0個百分點。

而且,能源和食品價格的上漲還向其它商品和服務的價格傳導,推高美國國內的核心通脹率。根據Blinder和Rudd(2008)的測算,在1973-74年間,食品和能源價格對核心CPI通脹率貢獻了2.5個百分點,對核心PCE通脹率貢獻了1.5個百分點。在1978-80年間,供給衝擊對CPI和PCE核心通脹率的貢獻均超過3個百分點。兩次供給側衝擊消退後,通脹仍高於衝擊前的水平。

第二個必要條件貨幣政策應對失誤。如果僅僅供給衝擊,衝擊一旦過去,經濟應該較快恢復正常增長,通脹也應該回歸常態。但1970年代的滯脹前後長達十餘年,不少發達國家的通脹率達到兩位數,而且滯脹最終是以沃爾克強勢收緊貨幣政策和二戰後到那時為止最嚴重的一次衰退才得以終結。這種現象並非單靠供給衝擊能夠解釋。事實上,對於貨幣主義者而言,任何通脹最終都是貨幣現象,沒有貨幣政策的失誤,高通脹不可能出現,所謂滯脹也就不可能發生。

學術界對美聯儲為代表的央行為什麼犯錯誤和犯了什麼錯誤有不同的假説(見Bordo和Orphanides, 2013),但最終的結論似乎都是美聯儲1970年代的貨幣政策在通脹面前顯得過於寬鬆,最終導致通脹預期失控,因此儘管經濟增長乏力但通脹卻始終處於高位,也才有了滯脹。

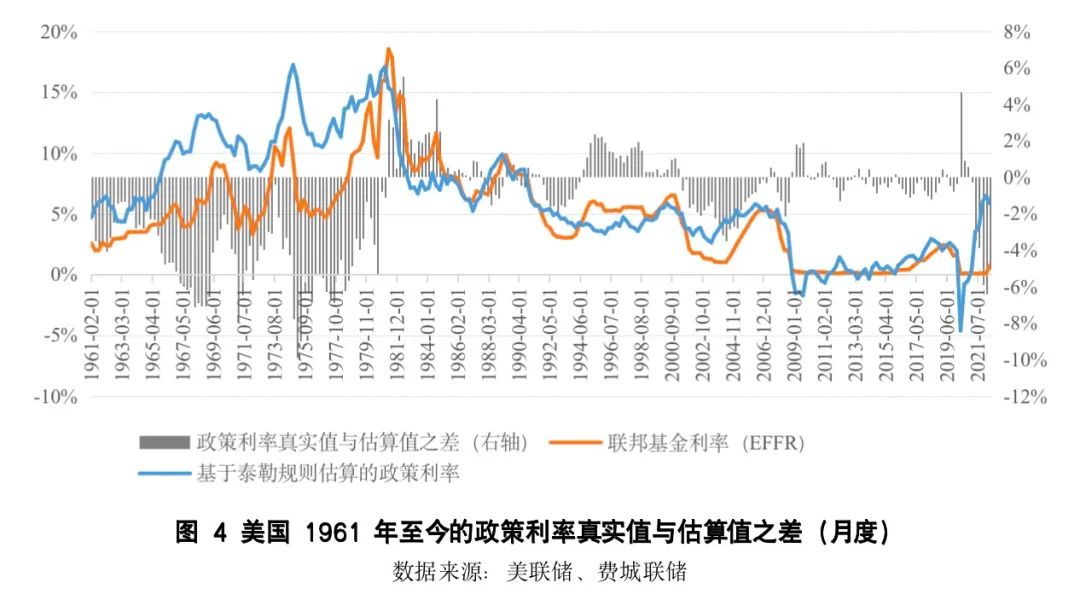

衡量美聯儲的政策錯誤有很多方式,一個簡單的方法(也是事後諸葛亮的做法)就是比較一下美聯儲實際採用的政策利率和根據泰勒規則並且已經知道所發生的一切之後倒推出來的政策利率之間的差距。

從圖4可看出,雖然有效聯邦基金利率(EFFR)在整個70年代期間一直處於上升區間,但卻一直顯著低於基於泰勒規則估算的政策利率值。這反映出美聯儲雖然看似在收緊貨幣政策,但加息的幅度根本達不到抑制通脹的水平,貨幣政策滯後於通脹曲線,貨幣政策事實上仍過於寬鬆。這樣的結果是,通脹未能受到有效控制,而且通脹預期也無法有效錨定,不斷走高。圖5是Groen和Middeldorp(2003)倒推出的10年期通脹保值債券(TIPS)的隱含通脹率,可以作為通脹預期的一個度量。非常明顯,整個1970年代美國的通脹預期處於失錨狀態,特別是在70年代末至80年代末,通脹預期呈飆升態勢。最終,時任美聯儲主席沃爾克必須數次激進加息,將聯邦基金利率大幅提升至20%以上,才得以真正的收緊貨幣政策,最終壓下通脹、重建信譽,但也付出極大的代價,美國經濟陷入二戰後到那時為止最為嚴重的衰退,失業率一度高達10.8%。

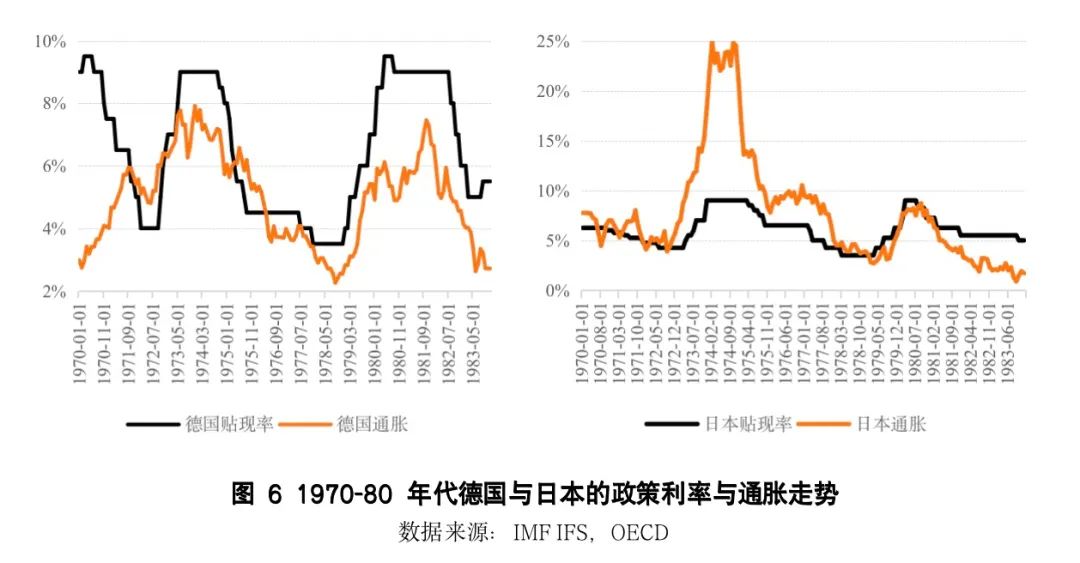

與美聯儲相映襯的是德國央行。德國一樣面對石油危機和糧食危機帶來的能源和食品價格高漲,但德國並沒有在1970年代經歷高通脹,經濟增長尚可。Beyer等(2013)比較了德央行和美聯儲、英央行的貨幣政策,發現德央行的政策事後看是始終嚴格遵循泰勒原則,政策利率保持了非常強的連續性,對偏離通脹目標的增長差具有很強的糾正傾向,但對產出缺口的反應並不顯著,也就是説主要原因在於德國央行始終堅持把控制通脹作為最重要的任務。Ito(2013)對日本央行的行為也進行了回顧,認為日本央行在第一次石油價格危機期間容忍了通貨膨脹的上升。從圖6可以看出,日本貼現率在通脹上升至9.4%的高位後才有所反應。但在第二次石油價格危機期間也採取了錨定通脹目標的貨幣政策,在通脹趨勢尚未顯性化時就及時介入,使得通脹沒有出現像第一次那樣的飆升情形。由此可見,面對類似的供給側衝擊,貨幣政策應對的對與錯對於事後的結果會有非常大的不同。

回顧1970年代的“滯脹”,不僅是因為這可能是現在經濟史上僅有的帶有全球性質滯脹的案例,也是因為當前全球經濟面對的問題與1970年代有着一些類似之處。雖然不少分析人士仍覺得“這一次會不同”,但有一點也許是明確的,全球經濟現在確實面臨着現實的“滯脹”風險。

即將到來的全球滯脹?

本文所説的全球滯脹指的是在中長期的時間範圍內(例如未來2年到5年)全球經濟處於較低增速和較高通脹的狀態。這有別於在經濟週期的時間尺度內(例如未來6個月到1年)短暫出現經濟減速和通脹高企並存的狀態。換言之,本文所説的“滯脹”描述的是一種中長期的持續狀態,既不是週期轉換時增長下行和通脹上行短期走勢的錯位和交叉,也不排除其間會出現短期的恢復性增長和通脹下行。

從對各種因素的分析看,全球滯脹的可能性已經顯著增加。而且在當前的國際政治經濟格局下,似乎很難有很好的辦法來降低這種風險。

· 全球通脹處於多年來高位,經濟減速已經難以避免

伴隨着新冠疫情的持續性影響,以及烏克蘭衝突、發達國家政策進一步收緊、需求端熱度消退等因素,全球“滯”“脹”傾向進一步加深。

從“滯”的角度看,主要國際機構近期紛紛下調全球GDP增速,顯示出對未來經濟走勢的悲觀預期。世界銀行6月7日發佈的《全球經濟展望》報告將2022年的全球GDP增速從年初預測的4.1%下調至2.9%。其中,發達經濟體的GDP增速從3.8%下調至2.6%,新興經濟體的增速從4.6%下調至3.4%。6月8日,經合組織將2022年全球經濟增長預期從之前的4.5%下調至3%,同時預計2023年全球經濟增長將進一步放緩至2.8%。

分國別來看,俄烏衝突爆發後,主要國際機構對歐洲的增長前景更偏悲觀。IMF在4月下調了主要經濟體在2022年的經濟增速預測值,其中對德國、歐元區、日本和英國的下調幅度較大,分別為1.7、1.1、1.1和1.0個百分點,對美國、中國和印度的調整幅度相對較小,僅為0.3、0.4和0.8個百分點。世界銀行在6月的預測中,進一步下調了對主要經濟體的增速預測,歐元區、日本、印度、美國和中國分別較年初的預測值下降1.7、1.2、1.2、1.1和0.8個百分點。

從“脹”的角度看,2022年4月,全球通脹水平高達7.8%,這也是自2008年全球金融危機以來的最高水平。全球主要經濟體的通脹率從2021年初開始快速爬升,發達經濟體和新興經濟體分別從2021年1月的0.5%和3.1%,到2022年4月攀升至7.0%和9.4%。其中,發達經濟體的通脹水平處於40年來的歷史高位。從主要發達經濟體的表現來看,美國、德國和英國的通脹率分別從2021年1月的3.8%、2.4%和2.5%,到2022年4月攀升至8.4%、7%和7.3%。2022年3月俄烏衝突爆發以來,各大經濟體的通脹走勢更趨陡峭。

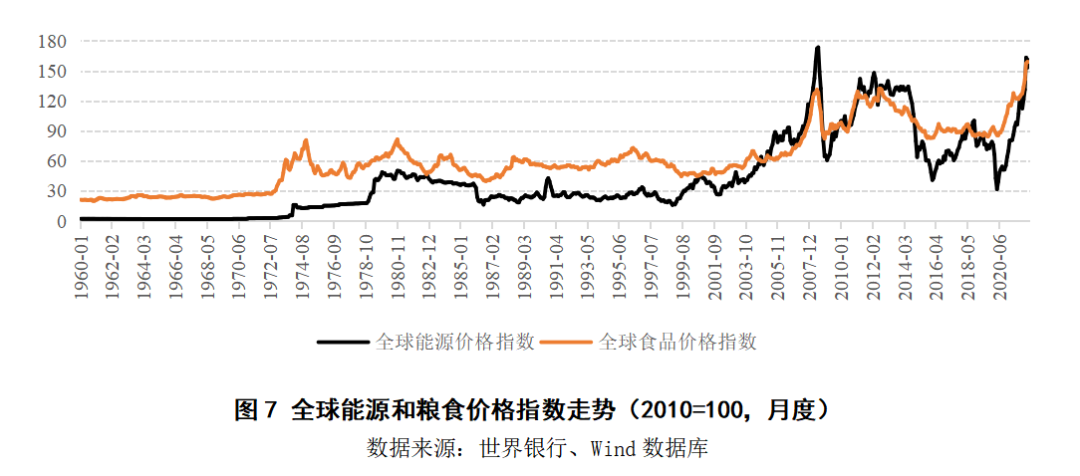

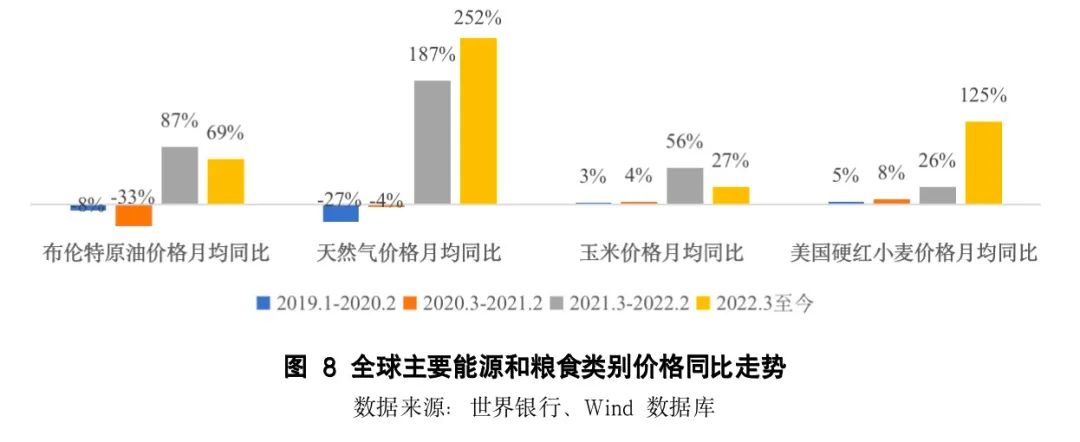

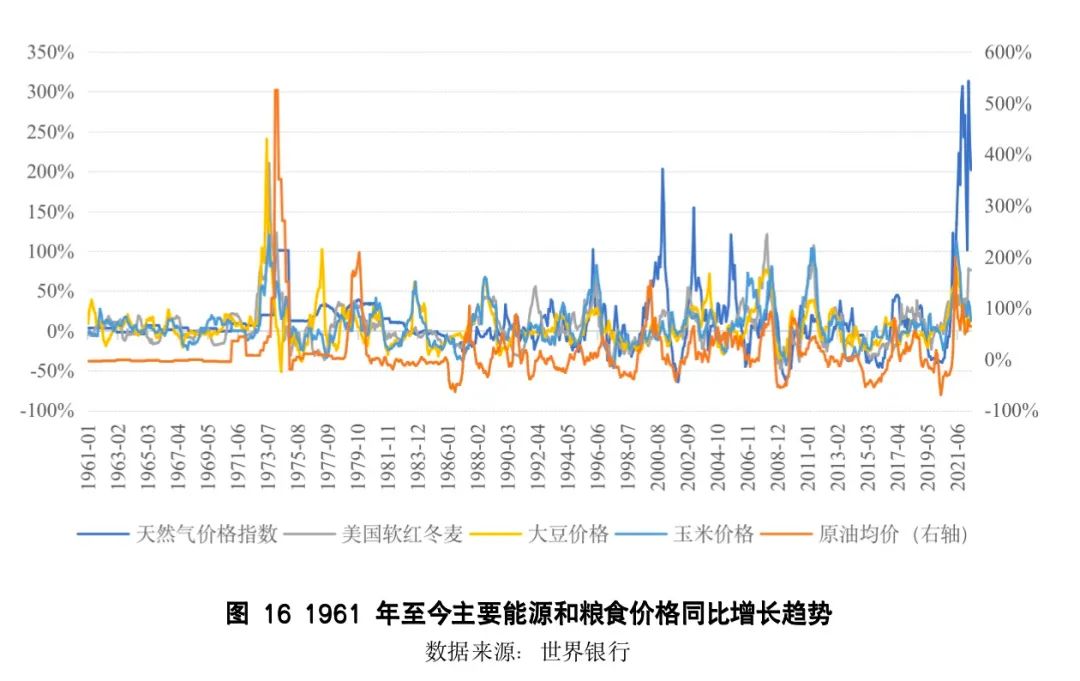

分商品類別看,2022年5月,世界銀行的能源價格指數高達160.9,這也是全球金融危機以來的最高水平,同比增長86.5%。全球食品價格指數達到了159.0的歷史高點,同比增長24.6%。從主要商品價格來看,2021年3月至2022年2月期間,全球布倫特原油和天然氣價格的月均水平同比漲幅分別高達87%和187%,玉米和小麥價格的月均價同比漲幅分別為56%和26%。自3月俄烏衝突爆發以來,天然氣價格和小麥價格進一步飆升。2022年3-5月,天然氣和小麥價格的月均價同比漲幅分別高達252%和125%。

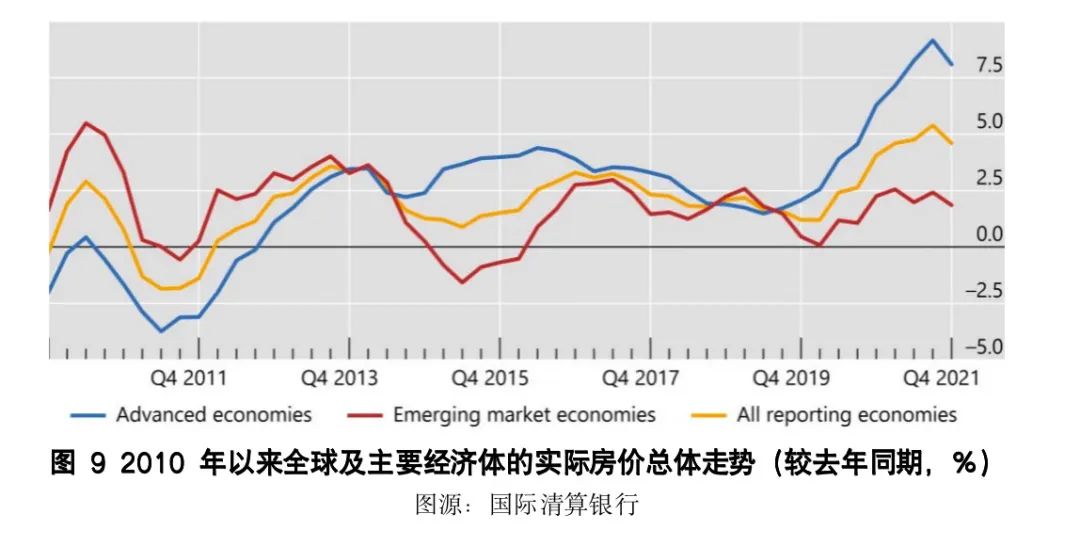

從房價走勢來看,根據國際清算銀行的估算,按實際價格計算,當前全球房價比金融危機後的平均水平高出27%,其中發達經濟體和新興經濟體分別高出37.0%和19.2%。分國別來看,印度、加拿大、德國、美國和土耳其的實際房價漲幅均超出金融危機時期平均水平的50%。疫情暴發後,全球房價增速更是顯著高於2010年以來的趨勢。2021年四季度,全球實際房價同比增長雖較三季度略有放緩至4.6%,但仍處於歷史高位;發達國家的實際房價增速甚至已連續多個季度超過7.5%。朱鶴和孫子涵(2022→朱鶴、孫子涵:部分發達國家房地產市場風險或超2008年危機前的峯值水平)指出,目前部分歐洲國家的房價甚至已明顯偏離基本面。

如果僅僅只是經濟週期轉變過程中暫時出現高通脹和經濟減速,雖然也會給經濟和宏觀政策帶來不少困難,但走出這種短期痛苦的代價不會太大,可能就是一次正常的經濟衰退。如果運氣好,甚至可能實現軟着陸。但根據前文對1970年代“滯脹”的回顧,全球經濟目前又處於供給側衝擊和(很可能)錯誤的貨幣政策應對的組合之下,因此陷入比較持續“滯脹”的風險大大提高。

· 供給側的完美風暴

從供給側看,全球經濟正在面臨短期和中長期供給衝擊的完美風暴。就短期的供給衝擊而言,主要是來自於兩方面:

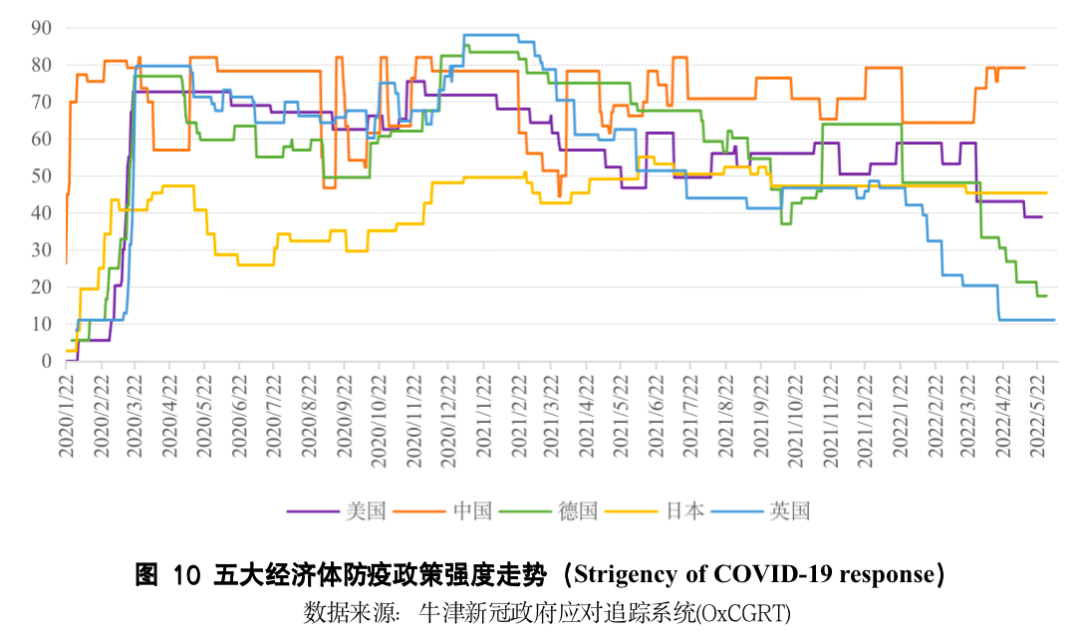

一是新冠疫情的影響及其對全球產業鏈產生的短期衝擊。新冠疫情暴發兩年多以來,疫情一直用各種方式影響全球產業鏈的正常運轉。第一、各國為控制疫情所採取的控制行為對人流和物流都不可避免產生了影響。圖10是牛津新冠政府應對追蹤系統(OxCGRT)計算的政策反應強度指數所衡量的各國疫情防控程度。從五大主要經濟體的情況來看,亞洲兩國的防疫強度明顯高於歐美國家,而且各國都仍保持着或高或低的疫情防控措施,仍未回到疫情前的狀態。

第二、疫情對勞動力市場產生了持久的影響。新冠疫情對勞動力市場造成的磁滯效應(hysteresis)會在相當長的時間裏影響勞動力供給,許多勞動力因為疫情退出勞動力市場或者推遲返回工作。以美國為例,相較於勞動力市場的旺盛需求,供給端增長乏力。2022年1月美國勞動參與率回彈至62.2%的疫後高位,並在此後一直保持在62%之上。但與疫前(2020年2月)63.4%的水平相比,美國的勞動參與率仍然存在一定的缺口。與之相對應的是,企業面臨勞動力短缺的困境,美國職位空缺率自2022年以來始終保持在7%及以上的歷史高位,遠高於疫前(2020年2月)4.4%的水平。勞動力市場供需面臨嚴重失衡,中短期內壓力難以釋放,將持續推升通脹。

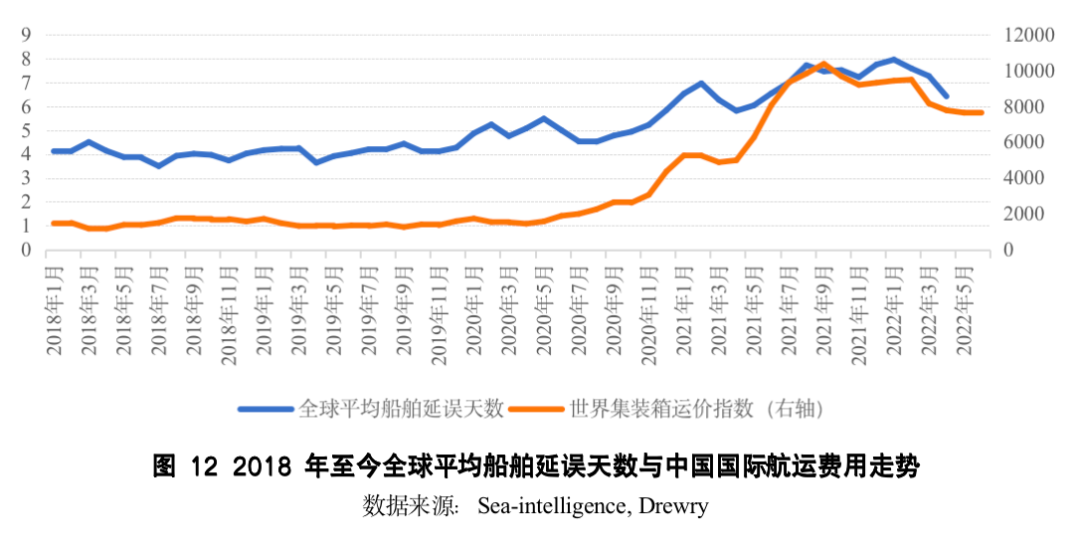

第三、疫情期間集裝箱短缺和港口擁堵等因素帶來的海運價格暴漲和時間拉長。疫情暴發導致全球運力吃緊,供需極度失衡使得運價不斷攀升。根據航運諮詢公司德魯裏(Drewry)編制的世界集裝箱運價指數(WCI)走勢來看,疫情爆發後,全球集裝箱運價持續飆升,並在2021年10月一度達到10377.2的歷史高點。近幾月來雖有所回落,但也遠高於疫前水平。從運輸時間來看,由於疫情期間,各國採取各類防控及相關措施,導致全球主要港口都面臨嚴重擁堵。航運諮詢機構Sea-Intelligence數據顯示,疫情暴發後,全球船舶的平均延誤天數從疫前的4天左右拉長至6-8天。

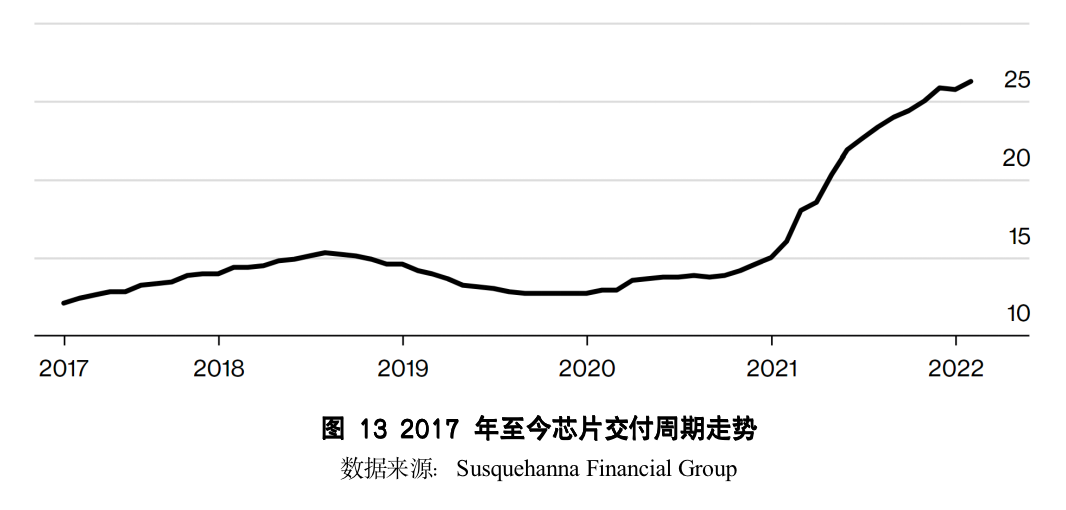

第四、芯片片短缺及其帶來的廣泛影響等。受疫情衝擊,全球芯片短缺壓力從2020年中期開始出現。圖13顯示了Susquehanna Financial Group測算的全球芯片平均交付週期(芯片從訂購到交付的時間),從2020年下半年開始交付週期明顯拉長,2022年5月達到27.1周的歷史高位,遠高於疫前15周左右的平均水平。芯片短缺的影響最先集中在汽車行業。隨着2020年下半年封控解除,汽車業的反彈快於預期,而疫情期間,許多芯片提供商紛紛將原本汽車行業的閒置產能轉向電子設備等行業,導致汽車行業面臨嚴峻的芯片供給衝擊。根據美國白宮一份報告(White House, 2021)中的數據,芯片短缺會使全球汽車製造業在2021年的損失高達1100億美元,並導致汽車製造商減產近400萬輛。與此同時,芯片短缺開始擴大到其他部門。全球有多達169個行業都在一定程度上受到了芯片短缺的打擊,覆蓋了從鋼鐵產品、混凝土生產、空調製造、啤酒生產在內的諸多領域。

綜合來看,全球產業鏈在新冠疫情後就一直處於較大壓力。圖14是紐約聯儲發佈的全球供應鏈壓力指數(GSCPI),該指標彙集了27個變量,包括來自全球運輸成本和七個經濟體的區域製造業調查的數據,以跟蹤從1997年至今的供應鏈壓力的變化。該指數在疫後急劇上升,並在2021年底一度達到4.4的峯值,直至2022年初全球供應鏈壓力才有所緩解。由於俄烏衝突和新冠疫情的反彈延長了交貨時間,該指數從3月開始又重新上升。這些對物價的影響都可以看成是供給側的衝擊。正因為這些衝擊看似都是因為疫情而起,似乎也會隨着疫情逐步消退而恢復正常,也一度讓美聯儲等主要央行認為通脹是暫時的。

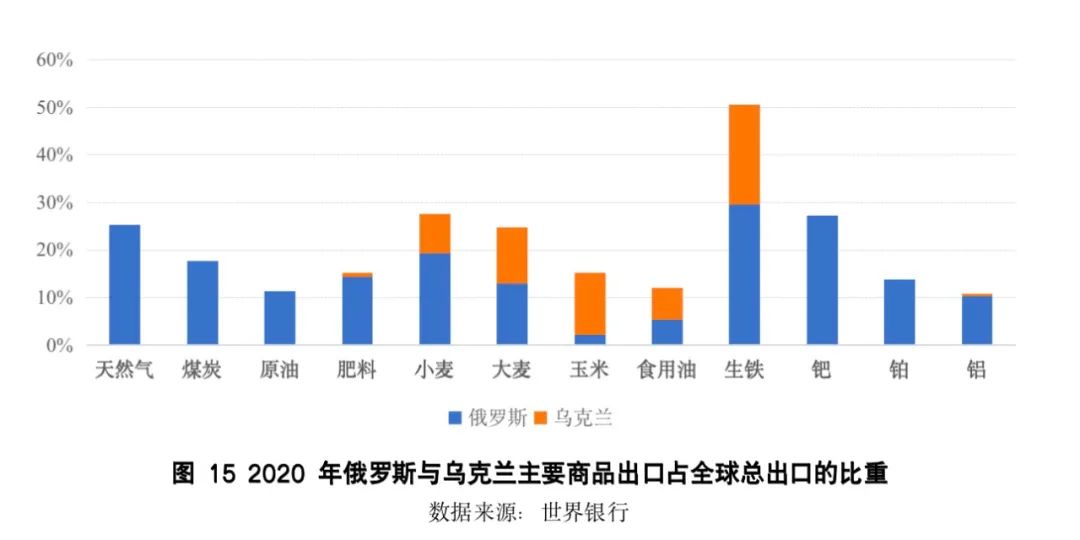

二是俄烏衝突引發的全球能源和糧食等問題。俄羅斯是全球最主要的油氣生產國之一,俄烏均是世界主要的糧食、油料作物、化肥和金屬原料生產國和出口國。如圖15所示,主要商品類別的出口份額佔比均超過10%,天然氣、小麥、大麥、鈀等商品的出口在全球出口中的佔比超過了20%。

部分國家對兩國的進口依賴度極大。歐洲高度依賴俄羅斯的天然氣和原油,根據歐盟統計局數據,地區12%的石油和和8%的天然氣進口均來自俄羅斯。多國對烏克蘭部分農產品的進口存在較大依賴。如表2所示,部分國家從烏克蘭進口的糧食在國內總進口中的佔比超過了50%,部分甚至達到80-90%。俄烏衝突無疑加劇了全球短期能源和糧食的供給壓力。

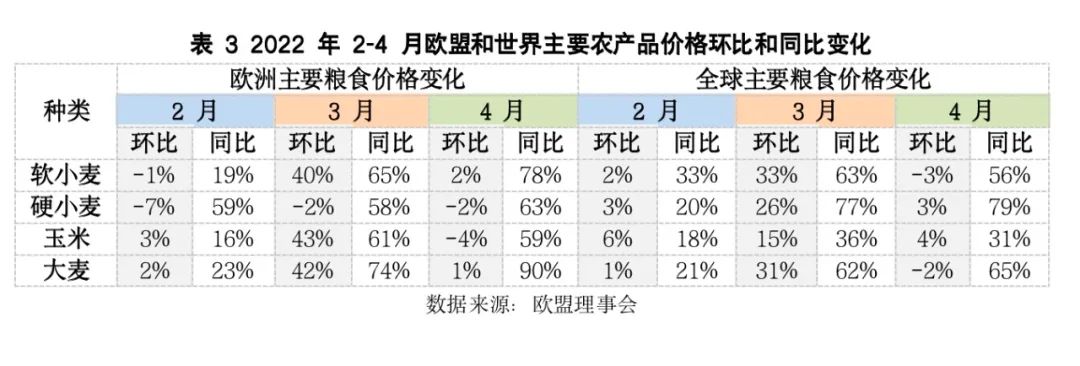

俄烏衝突爆發後至5月底,布倫特原油、歐洲天然氣較2月分別上漲了17.4%和9.6%,5月單月同比增長分別為235%和65.2%。從主要糧食走勢來看,全球(軟)小麥、玉米和大麥價格在3月均出現兩位數的環比高速增長,歐盟同類農產品的增幅甚至還要高出世界平均水平10%以上。4月環比增幅雖大幅回落,但同比增速仍然遠高於俄烏衝突前的水平。

6月8日,聯合國秘書長全球危機應對小組(GCRG)發佈第二份關於糧食、能源和金融系統的最新報告。報告指出,糧食、能源和金融渠道之間也開始相互作用,形成惡性循環。譬如更高的能源價格(特別是柴油和天然氣),加劇了化肥和運輸成本,兩者推升糧食生產的成本,導致農業產量下降,甚至進一步強化了食品價格的上漲,這些又加劇了整體的通貨膨脹趨勢。總地來説,這一輪原油、天然氣和糧食價格的上漲,與觸發1970年代滯脹的石油危機和糧食危機相比毫不遜色(圖16)。

但是更讓人擔心的可能是從中長期供給側的圖景更加不容樂觀,這裏至少有六個方面:

第一、全球生產率的增長已經持續多年放緩,目前尚未看到逆轉的力量。圖17描述了全球範圍內的生產率走勢。可以看到,2008年全球金融危機爆發以來,不管是發達國家還是發展中國家,生產率增長均陷入急劇、全面的放緩,且連續多年處於低迷之勢(Dieppe,2021)。全球生產率放緩的具體原因有很多解釋,但似乎沒有理由認為這一趨勢在新冠疫情後會發生根本變化。

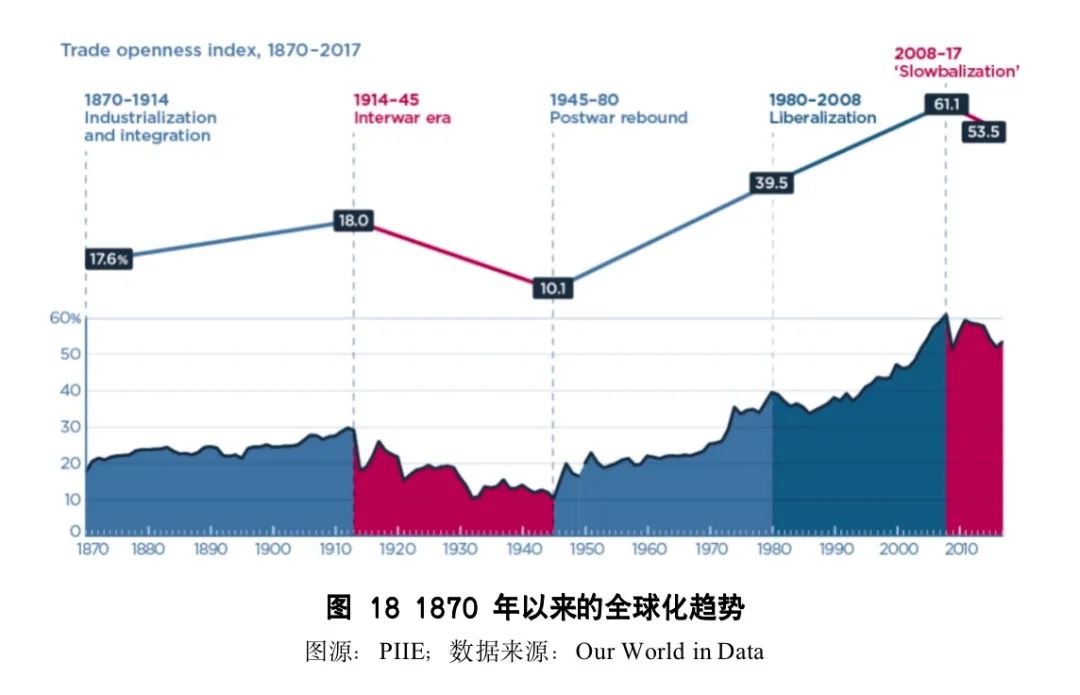

第二、全球化自2008年之後就開始變緩,這一趨勢還將繼續,目前還有去全球化的動向。全球化從二戰後開始醖釀,並在上世紀80年代加速發展,但2008年金融危機後大幅放緩甚至逆轉,《經濟學人》將稱之為“慢球化”(Slowbalisation)。圖18從貿易開放度的角度衡量了全球化的進程。可以看到,全球貿易開放指數在2008年經歷了二戰以來的首次下滑並一直延續至今。Antras(2020)指出,全球化的放緩和逆轉體現在多個方面,不僅包括貿易,也包括全球價值鏈相關的貿易和跨國投資收縮,甚至包括跨境資本流動的放緩。新冠疫情的爆發無疑進一步衝擊了以跨境貿易和全球價值鏈聯繫為代表的全球化進程,全球化放緩似乎仍將繼續,甚至可能出現去全球化。

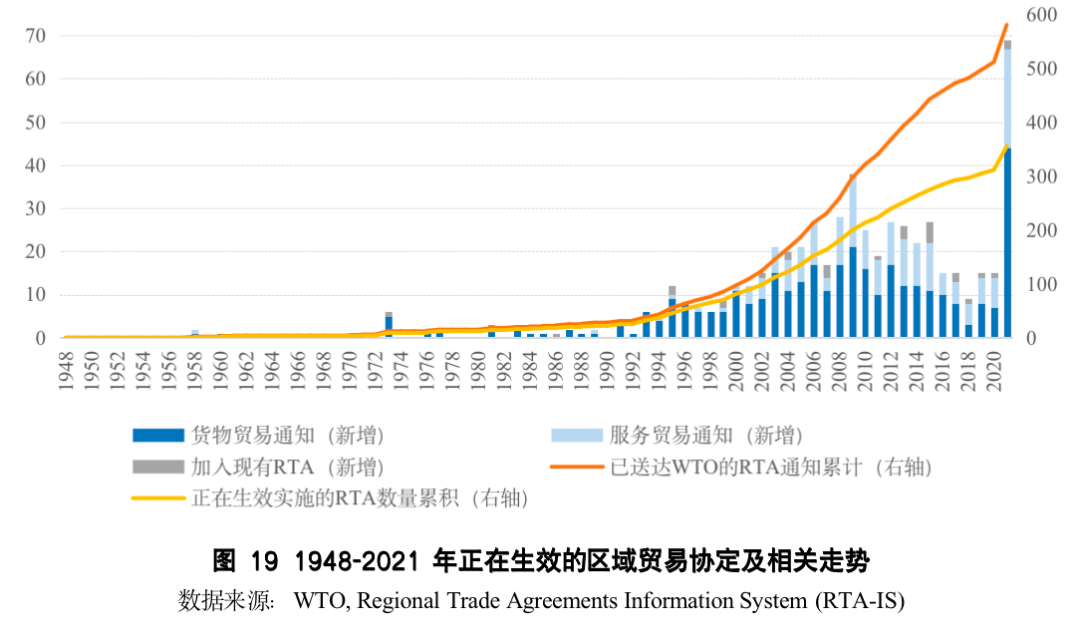

第三、全球貿易和技術體系的碎片化。其一,區域貿易協定層出不窮,部分貿易安排基於地緣政治考慮而非經濟考量。Dadush(2022)指出,中美之間不斷加深的地緣政治和安全分歧、WTO爭端解決機制失效以及成員國一再對規則的破壞,使得世界各國紛紛訴諸世貿組織以外的其他安排以尋求貿易關係的可預測性。例如,《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式批准後,拜登政府在2022年推出“印太經貿新框架”,試圖在亞洲地區形成一個將中國排除在外的新貿易區,意在把控亞太地區的經貿主導權。

其二,新冠疫情暴露了全球產業鏈和供應鏈過度集中的脆弱性,越來越多的國家和企業的供應鏈決策開始更基於安全而非效率的考量。具體體現為兩個方面的特徵:一方面,全球供應鏈從原來以“精細化、即時生產”(Just-in-Time)為基礎,向強調“保障性的生產”(Just-in-Case)模式轉變,區域化、近岸化和本土化特徵凸顯,客觀上提高了生產過程中原材料、生產運輸和勞動力等各類成本。另一方面,俄烏衝突的爆發使得地緣政治因素在供應鏈決策中的地位更趨突出。近期,西方國家大力鼓吹“友岸外包”,敦促跨國企業將更多業務轉向友好國家,以保障重要原材料和零部件的供給渠道,這不僅意味着西方國家將面臨結構性的物價上漲和利潤下降,還將進一步加劇全球經貿體系的分化。

其三、以美國為首的西方國家近年來在制裁和貿易摩擦中越來越頻繁地採用出口管制與技術封鎖。譬如在近期對俄製裁中,美國商務部大幅擴充“外國直接製造產品規則(FDPR)”,在軍工及其他核心技術方面對俄實施再出口管制,並限制第三方主體向俄出口含有美國成分的技術和設備。該規則最早在2020年5月被用於對華為的制裁,也是中美在5G領域競爭日趨白熱化的一個縮影。從2018年以來,美國對華為中興密集實施技術制裁,以期對中國的5G技術實現全方位的封鎖和打擊。2021年,美國總統拜登召開“半導體聯盟”會議,試圖建立一個沒有中國參與的芯片開發製造體系,從而在高科技領域與中國進行切割。頻繁且不斷升級的制裁也對全球技術貿易造成顯著衝擊。根據世界銀行數據,2019年,全球高技術出口從2018年的2.91萬億美元下降至2.85萬億美元。而在此前兩年,全球高技術出口同比增長分別高達19.47%和9.19%。

不管是貿易、供應鏈,還是技術,將安全與政治考量置於經濟效率之上,勢必造成全球經貿和技術體系的碎片化,全球生產率和經濟增長也將受到不可逆轉的衝擊。世界貿易組織今年4月的一份報告指出(WTO, 2022),由於俄烏衝突的溢出效應,地緣政治因素驅動的貿易體系漸趨分散化。在最極端的情形下,即當世界經濟永久性地分化為兩大集團,在未來10-20年間,全球經濟產出損失將達到5%,相當於約4.4萬億美元。

第四、人口老齡化。從圖20可以看出,當前全球面臨較嚴峻的老齡化形勢,全球65歲以上的人口占比已經從1960年的4.97%上升至2020年的9.32%。主要發達經濟體的老齡人口占比基本都超過15%。古德哈特在《人口大逆轉:老齡化、不平等與通脹》一書中的觀點,當大量人口進入勞動力市場時,對供給的促進超過對需求的提升,是一個去通脹的力量。但當人口老齡化導致越來越多的人口退出勞動力市場時,這種動態將反轉——對供給的拖累超過需求的下降,因此是一個抬升通脹的力量。

第五、低碳轉型。低碳轉型的本質是能源轉型。在重大技術尚未實現突破時,過渡時期將面臨類似能源價格衝擊的效果。以電力行業為例,雖然從單位成本來看,太陽能和風能已經實現了“電網平價(grid parity)”,即每千瓦時的發電成本和傳統能源相差無幾。國際可再生能源局(IRENA)甚至表示,風力發電成本比最便宜的煤電成本還要低20-27%。但若考慮到供電系統的穩定性,不管是調峯所需要的傳統能源,還是大規模地增加儲能電池供應,都加大大增加了運行成本,導致綠色溢價為正。Mills(2021)估算,若要達到傳統機器所需電量並持續數年,需要的太陽能、風能和電池組合的投資成本大約是傳統電力的3倍。僅在美國電網層面,12小時電量的存儲成本就將達到1.5萬億美元左右。若仿效德國的做法,即保持大致相同的常規發電的影子電網作為備份,這種解決方案的成本也相當高昂。反映在消費端,德國普通居民的電費要比美國普通居民高出300%。這也意味着,若沒有革命性的技術進步,各國在能源轉型過程中將持續面臨結構性的通脹壓力。

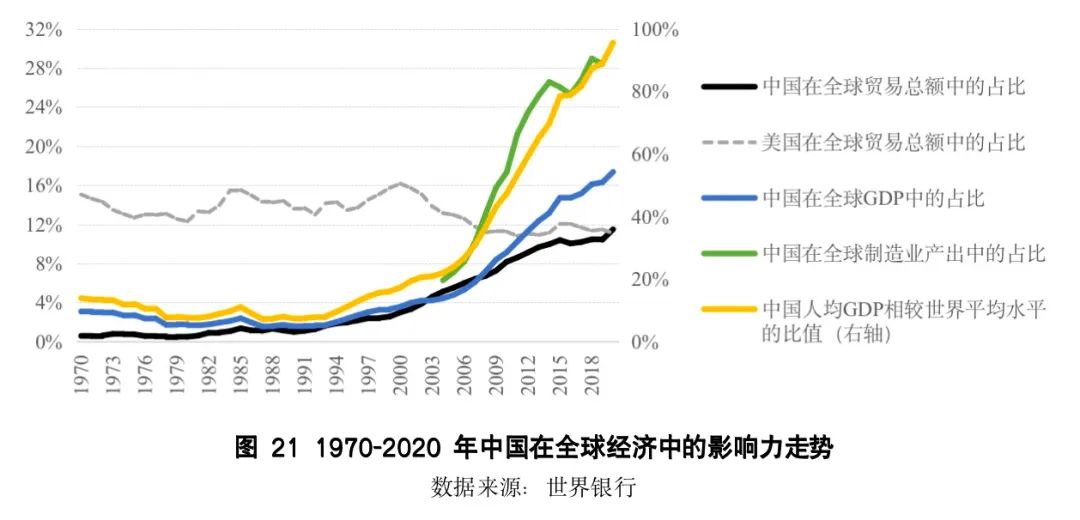

第六、中國的經濟轉型。過去20年,中國融入全球經濟並實現快速增長,生產率大幅提升,並逐步奠定了全球世界工廠的地位。中國的崛起也是全球供給增加和生產率提升最重要的來源。如圖21所示,中國在全球貿易和GDP總量中的佔比從2000年的2.57%和3.6%上升至2020年的11.5%和17.4%,同期人均GDP相較世界平均水平的比值從17.3%上升至95.6%。2019年,中國製造業產出在全球的佔比從2004年的8.7%上升至28.7%,比第二名的美國高出將近12個百分點。近年來,中國正在經歷從高速增長向高質量增長的經濟轉型,產業重心從製造業轉向服務業(張斌,2021),增長驅動從出口導向轉向內需拉動。這也意味着,雖然中國對世界經濟的影響仍然舉足輕重,但很難像過去20年那樣迅速的提高全球供給和生產率,穩定全球物價的能力邊際上逐步減弱。

上述這些短期和中長期的因素事實上形成了一個對增長和通脹負面衝擊的完美風暴。如果説1980年代中期以來到全球金融危機的全球經濟是一個順風航行的狀態,所以才為“大緩和”創造了適宜的條件。那未來相當長的時間裏,全球經濟可能都要處於逆流而上的狀態。“滯脹”並非必然會到來,前提是貨幣政策不能重新犯1970年代的錯誤。但至今為止的跡象似乎是,主要發達經濟體的央行,行動遲緩,這就使得“滯脹”的風險大大增加。

· (很可能)錯誤的貨幣政策應對

儘管現在斷言主要發達經濟體,特別是美聯儲,會重複1970年代的錯誤可能有點武斷,但至少到目前為止各種跡象並不能讓人感到樂觀。這裏面有貨幣政策框架的問題,有實際操作的問題,也有客觀上的限制條件,使得即使美聯儲等央行即使在主觀上有決心避免錯誤,在客觀上也未必能真正實現。

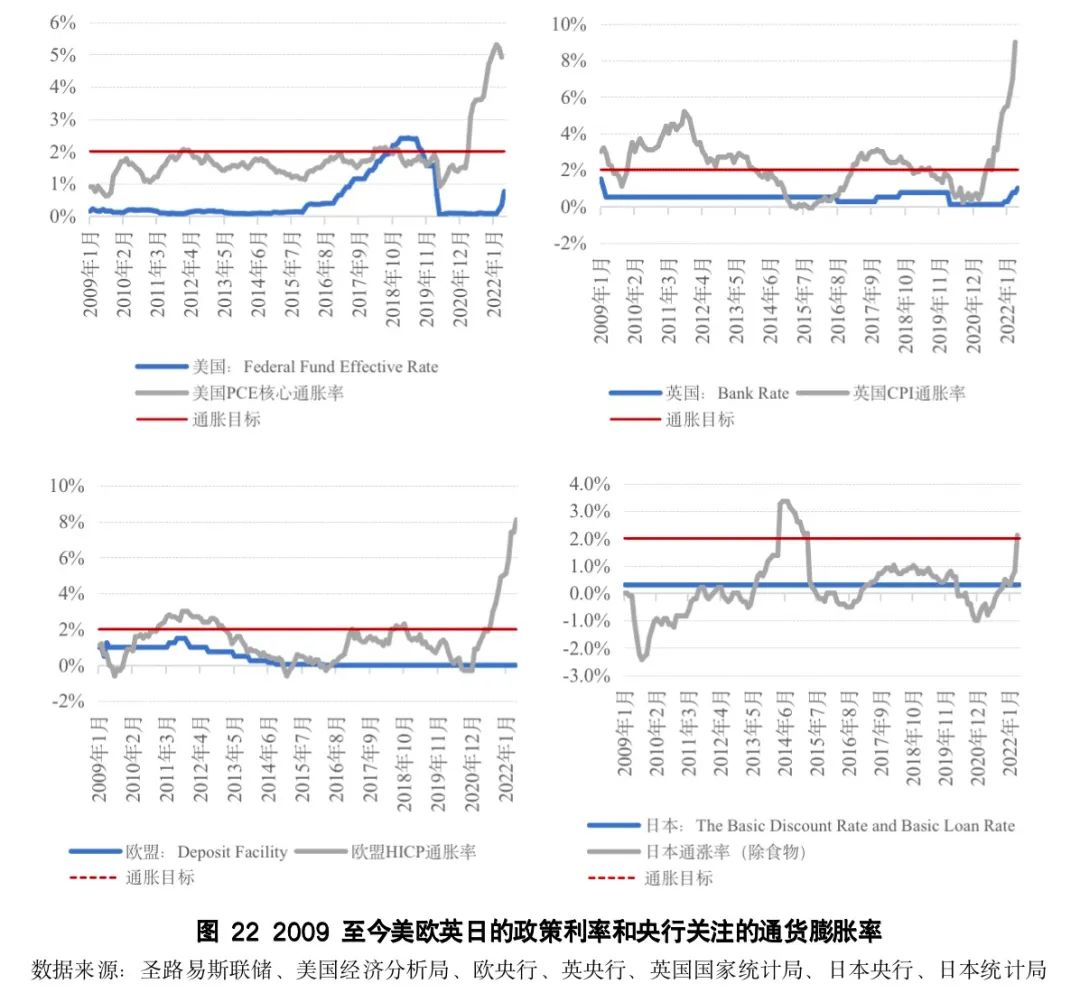

從貨幣政策框架上説,主要央行剛剛用上打上一場戰爭的兵書。全球金融危機之後,主要發達經濟體央行面對的主要矛盾是“低增長、低通脹”的“長期停滯”狀態,是傳統貨幣政策工具的空間面臨“零利率下限”的侷限,是各主要發達經濟體的通脹水平長期低於各央行的通脹目標的現狀(如圖22所示)。因此,新冠疫情前主要發達經濟體央行擔心的不是過高的通脹,而是無論採取如何寬鬆的貨幣政策都幾乎沒有通脹。經濟雖然一直在復甦,但看上去總是不愠不火。貨幣政策最擔心的是沒有足夠的政策空間和手段來刺激經濟,避免通縮。

為此,美聯儲和歐央行在過去幾年都進行了貨幣政策框架審查,並且對原來的貨幣政策框架進行了調整。美聯儲把2%的通脹目標由變成了平均2%的通脹目標,歐央行把通脹目標由接近但低於2%變為了以2%為中心的對稱目標。這些看似技術性的微調,實際上是重大的貨幣政策框架調整,特別是美聯儲的政策框架。美聯儲的本身用意是在通脹持續低於目標時,可以採取更為激進的政策並容忍一段時間更高的通脹水平。正是在這樣的貨幣政策框架下,美聯儲在2021年已經看到通脹上行時的跡象時,不僅沒有緊張,而是認為這是平均通脹目標制下的應有之義,所以就是應該按兵不動。結果事實是美聯儲遠遠落後於通脹曲線,而且面臨着非常尷尬的境地——公開放棄平均通脹制會造成新的市場困惑,堅持平均通脹制已經不可能。對美聯儲這樣的央行,如果説不清楚自己的貨幣政策框架是什麼,影響會相當致命。

從政策實踐看,主要發達經濟體央行高度滯後於通脹。面對40年來最高的通脹,美聯儲直到今年3月還在繼續進行量化寬鬆並維持零利率,歐央行決定7月才停止量化寬鬆然後並加息25個基點。主要發達經濟體央行中走在最前列的英格蘭銀行,目前的政策利率也僅為1%,而英國的通脹水平目前是9%。尚未面對通脹衝擊的日本銀行則仍在堅持高度寬鬆的貨幣政策和收益率曲線控制。儘管多數主要發達經濟體央行都在收緊貨幣政策或者即將收緊貨幣政策,但實際的情況是這些經濟體的實際政策利率都高度為負,因此貨幣政策只是從極度寬鬆變成了高度寬鬆而已,類似於把腳從油門上稍稍抬起,踩的還是油門而不是剎車。用更數量化的方式看這個問題,如果把2022年5月美國的聯邦基金利率與基於泰勒規則測算的政策利率進行比較,聯邦基金利率比基於泰勒規則的利率要低600-700個基點。上一次美聯儲在面臨高通脹還在這麼大腳踩油門是什麼時候?對了,1970年代的滯脹時期(見圖4)。

從現實約束看,主要發達經濟體央行較快收緊貨幣政策面對更多掣肘。有一些樂觀的觀點認為,只要美聯儲等央行拿出一點點沃爾克在1970年代末和1980年代初的勇氣,通脹並不難控制。現實的情況是,主要發達經濟體央行收緊貨幣政策面臨的約束要遠高於沃爾克所面對的情形。

例如:美國聯邦政府的淨債務大約為20萬億美元,家庭的住房按揭貸款大約有11萬億美元,這兩項加在一起相當於GDP的約150%。美國的利率中樞每上升1個百分點,聯邦政府要增加2000億美元的利息支出,佔GDP的1%。家庭為房貸要多支付1000億美元的利息,而且新的購房需求也會收到影響。歐央行面臨的困境更為複雜,歐元區的利率中樞如果上升1%,意大利等經歷過歐債危機國家的利率水平會上升更多,歐元區可能會面臨新的內部分化和市場分割,而歐央行任何試圖消除這種市場分割的努力又很可能會與對抗通脹的措施存在矛盾。這些央行加息和縮表可能伴隨金融穩定風險,金融市場和外匯市場波動,資本流動的異動和對新興經濟體的溢出效應和反溢,都會對主要發達經濟體央行收緊貨幣政策造成現實的約束,收緊貨幣條件可能遠沒有想象中簡單。

· 如果這一次會不同

有觀點認為,當前尚不構成經典的滯脹情形。一方面,近年來全球能源強度大幅下降,削減了供給端的衝擊。另一方面,對比上世紀70年代,美國的通脹預期尚未出現失控現象,經濟基本面也相對強勁。針對當前的通脹形勢,美聯儲等央行也有能力通過及時作為控制風險。在這一類觀點看來,本輪全球通脹尚難演變為典型意義上的滯脹情形。

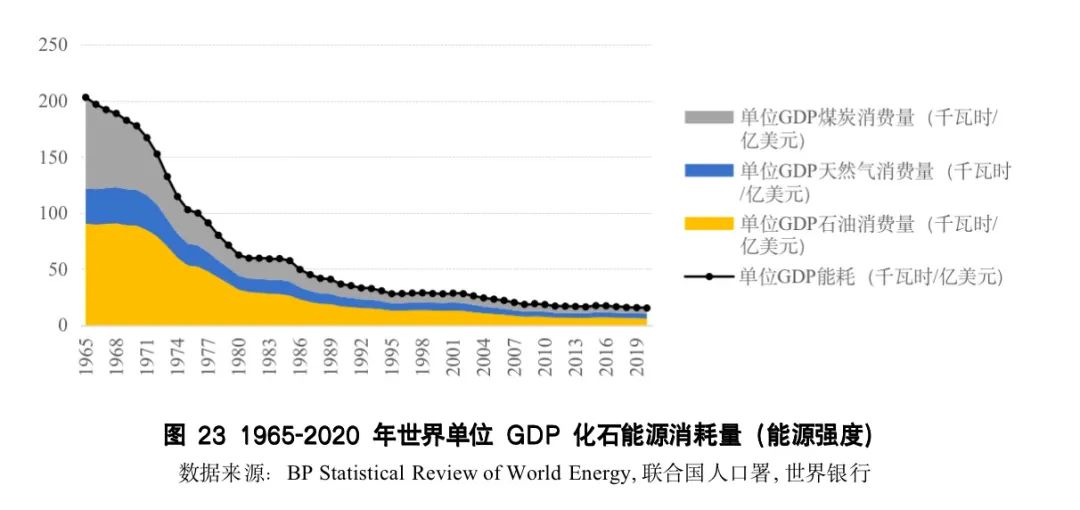

第一、能源強度在過去50多年裏大幅下降,稀釋了能源價格衝擊的不利影響。能源強度是指能源消耗與產出的比重,用於衡量能源綜合利用效率和經濟體對能源的依賴度,也可以用來衡量能源價格波動對於整體通脹水平的影響程度。能源強度越高,意味着能源供需變化對整體經濟的影響越大,能源價格波動對核心通脹的傳導效應也越強。反之亦然。

上世紀中葉至今,得益於生產效率提升、產業發展和清潔能源利用等因素,全球整體能源強度急速下降。如圖23所示,截至2020年,全球的單位GDP能耗量僅為15千瓦時/百萬美元,遠低於上世紀70年代119千瓦時/百萬美元的年均水平。特別是石油的能源強度在過去50多年裏大幅下降,從1970年的178千瓦時/百萬美元的年均水平,到2020年僅為6千瓦時/百萬美元。這也意味着,相較1970年代,能源價格衝擊對通脹水平和經濟的影響程度已大幅削弱。

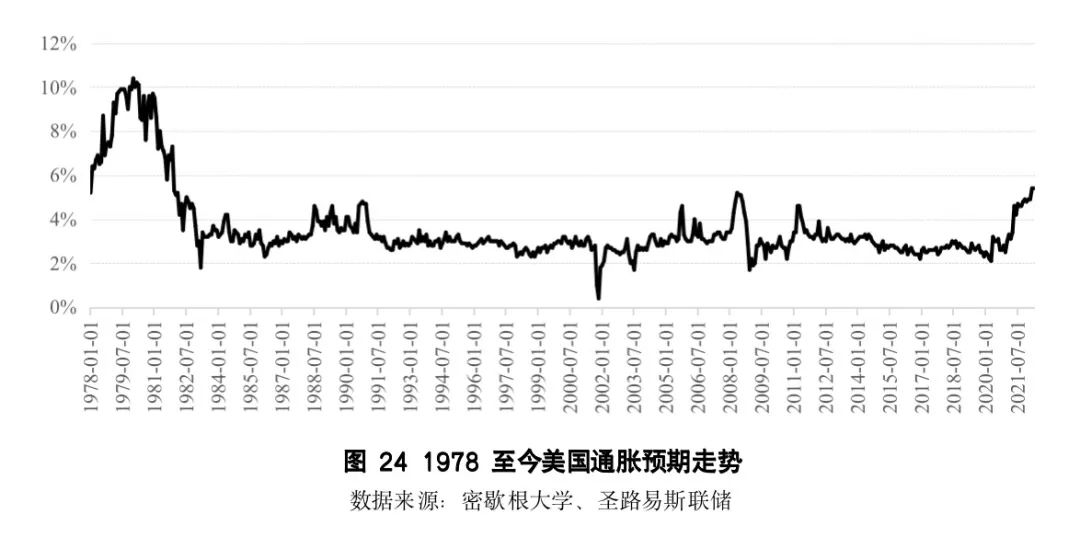

第二、當前的通脹預期相較上世紀70年代仍然比較穩定,且主要發達經濟體央行已經建立了反通脹的信譽。從圖5美國10年期國債盈虧平衡通脹率(breakeven inflation rate)走勢來看,雖然今年以來有所上升,但仍然總體低於3%,説明金融市場的通脹預期仍然較好地被錨定。從圖24密歇根大學調查的通脹預期值可以看出,近一年多來,美國的通脹預期雖然有所走升,從2020年12月的2.5%到2022年4月上升至5.4%,但從幅度來看,相較上世紀70年代末通脹預期超出10%的失控走勢,目前的通脹預期尚未失控。最為重要的是,美聯儲等主要發達經濟體央行自1980年代以來建立了良好的反通脹記錄,市場信譽良好,使得這些央行有較高的概率不用太大的代價就能控制住通脹。

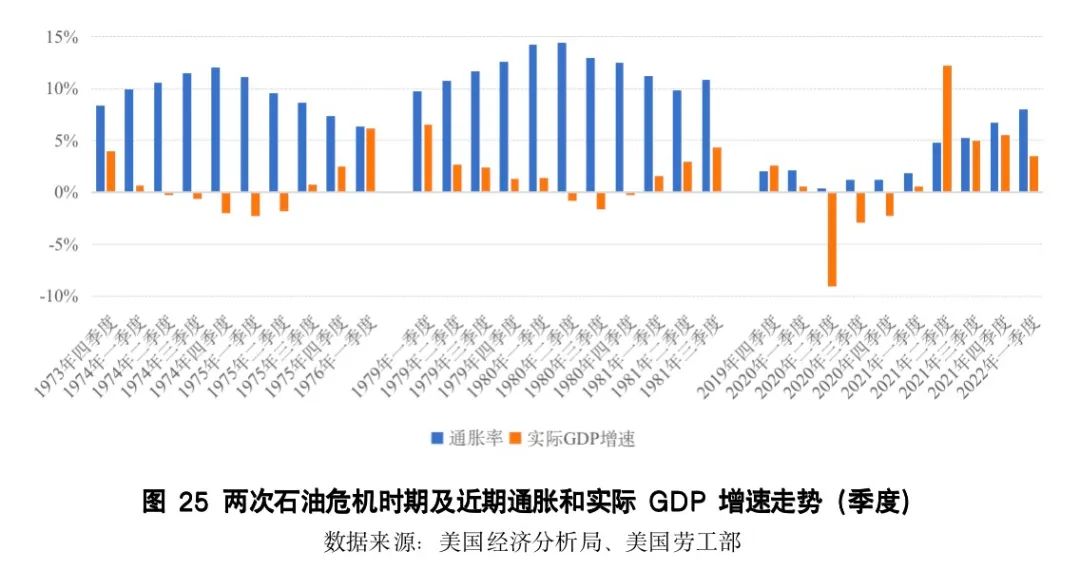

第三、當前美國的基本面良好,短期來看尚無“滯”的風險。如圖25所示,不同於1970年代兩次石油危機時期,美國經濟“高通脹”和“低(負)增長”並存,美國經濟近期的表現則呈現出有“脹”無“滯”的特徵——雖然通脹從2021年下半年開始急速上升並連續8個月超過5%,但經濟保持強勁增長,2022年一季度增速較前三個季度略有放緩至3.5%,但仍遠高於2019年四季度的2.6%。總體來看,美國目前的基本面表現較為強勁,居民資產負債表比較健康,勞動力市場火爆,仍有保持一段時間增長的潛力。

以上這些原因都有道理,也説明滯脹並非必然發生。但近期的數據和金融市場動向似乎都在提示,滯脹的風險不能忽視。

影響和政策建議

如果主要發達經濟體陷入滯脹,會通過多種渠道對我國產生影響,因此必須早做準備。

第一、我國會面臨輸入性滯脹風險。我國是能源、大宗商品和農產品的重要進口國,深度融入全球產業鏈,輸入性滯脹風險很高。我國經濟很可能正在面對資產負債表受損的宏觀擴張乏力(王曲石等,2022→工作論文|資產負債表受損下的宏觀經濟政策),輸入性滯脹會進一步加劇我國宏觀經濟管理所面對的複雜情況,並限制宏觀政策空間。

第二、新興市場經濟體面臨資本外流、匯率貶值和債務壓力,間接影響我國。主要發達經濟體為應對滯脹風險需持續加息。全球持續多年的低利率環境很可能切換為未來幾年相對較高的利率環境,這就會導致許多新興市場經濟體一邊要面對滯脹的情況,一邊還可能發生資本外流、匯率貶值乃至債務危機。我國是最大的新興市場經濟體,不排除會感受到類似的壓力。同時,一帶一路沿線國家和我國周邊的國家多是發展中國家,這些國家出現問題會影響我對外債權和投資的安全,我國還會面對更多對外重組債務和提供新融資的訴求。

第三、一些國家社會分化加劇甚至發生社會動盪,複雜化我國外部環境。滯脹情況下,一邊是經濟增長乏力,失業增加,一邊是各種商品和服務價格上漲,居民實際收入下降,儲蓄縮水。這種狀態如果持續一段時間,社會中相當部分的人羣會受到嚴重的負面影響,並引發社會問題。一些國家會社會分化加劇甚至出現社會動盪的情況,使我國面臨更加複雜和難以預測的外部環境。

第四、民粹主義和逆全球化可能會加速。美國的不少政客已經試圖把通脹的緣由或者歸於國外因素(例如俄烏衝突,中國的疫情防控措施等),或者歸於公司的貪婪、壟斷或者逐利行為(例如石油公司和航運公司的暴利)。如果真的發生滯脹,為平息民眾的不滿同時又缺少較好辦法的情況下,民粹主義的政策和逆全球化的做法很有可能會加速抬頭,這些做法最終是飲鴆止渴會加劇滯脹,但在短期卻可能成為西方政客的權宜之計。

鑑於滯脹會帶來較為嚴重的負面影響,而且滯脹發生的可能性已經不能忽略,有必要在政策上做好應對準備:

一是抓住未來6個月左右的時間窗口,加大宏觀政策力度,全力穩住國內經濟大盤。當前我國通脹水平温和,出口繼續保持增長,匯率雙向浮動,跨境資金流動基本平衡。美國等國的通脹水平雖然較高,但經濟仍然處於擴張狀態。這種比較適宜的國內外經濟環境使得我國可以相對從容的運用宏觀政策。應該充分利用當前這個仍然相對有利的時間窗口,逆週期的宏觀政策要加大力度,財政政策可考慮追加支出,貨幣政策應更注重價格工具,同時醖釀出台針對資產負債表受損的專門政策(王曲石等,2022→工作論文|資產負債表受損下的宏觀經濟政策),全力穩住國內經濟大盤。

二是保持人民幣匯率的靈活性,同時密切監測資本流動的異常情況。當前,人民幣匯率有序調整,雙向浮動,發揮了國際收支自動穩定器的作用,匯率的波動起到的是穩定經濟大盤的作用。未來一段時間,各種國內外的擾動會比較多,但方向和強度難以判斷,應該允許人民幣匯率根據這些力量的推動自主調節,自動平衡國際收支。同時,也要充分意識到匯率如果過度或者無序波動會帶來不穩定,密切監測資本流動的異常情況,防止羊羣效應和踩踏行為。

三是探索更多參與多邊債務重組機制。新冠疫情、主要發達國家央行收緊貨幣政策、能源和糧食價格大幅上漲以及可能發生的滯脹,有較高概率會引發部分新興市場和發展中國家的債務危機,債務重組難以避免。現有的多邊債務重組機制雖然不是我國參與建立,但有着進行債務重組的成熟做法和諸多經驗,也為國際貨幣基金組織、世界銀行等我國作為主要成員國的多邊機構所認可。我國可以探索更多參與多邊債務重組機制,並充分利用多邊機制下賦予的雙邊談判的靈活性,趨利避害,維護國家利益。

四是要充分考慮我國在全球重要商品市場的系統重要性。我國是全球最大的農產品生產國和消費國,是全球最大的原油進口國,是全球許多大宗商品的最大買家,也是全球最大的製造品出口國。因此,我們在採取穩定國內供應和物價措施時,要充分考慮我國的系統重要性,注意可能的外溢效應和回溢影響。

五是繼續堅定推動改革開放。解放和發展生產力是對沖滯脹最為根本的辦法。我國一方面面臨着從高速增長向高質量增長的轉型需要,一方面處於世界百年未有之大變局中,外部環境複雜嚴峻。但只要堅持改革開放,堅持做好自己的事情,我們就能最大程度的釋放改革紅利,提高生產率,促進技術進步,最終推動中國經濟行穩致遠,並帶動全球經濟遠離停滯和通脹。

(版面所限略去參考文獻。)