趙劉洋:清代民間為何頻現“一妻多夫”?

【文/趙劉洋】

在關於清代縣衙對賣妻案件審判的研究中,蘇成捷敏鋭地發現“妻子買賣與小農的土地買賣存在着一模一樣的用語和很多類似的行為,包括典賣與絕賣之間的區分,還有要求找價的行為”。在他看來:“這些有關土地買賣與賣妻的共同用語,以及在賣妻案件裏發現的找價要求,似乎反映了小農對於妻子的態度基本上是類似於土地的心態。土地與妻子都是如此重要的資產,因此無法與己身絕對分離,不管這種轉移表面上採取何種形式:它們與個人之間有一種基本的關聯存在,關涉着個人的地位、認同與生命,是不可能借由交付金錢而完全斬斷的。”

不過在該文中,蘇成捷並沒有就具體“典妻”案件進行討論,因為他發現妻子買賣很少明顯冠上“典”的字眼,在他的分析樣本里,“縣級司法檔案裏沒有一件提到‘典賣妻子’,而在刑科題本里只有一件提到‘典賣妻子’”。

事實情形確實如此,筆者在第一歷史檔案館蒐集到的刑科題本中,只有四件明確提到“典妻”,除去一份滿文檔案涉及一位滿族旗民因為“典妻”,被認為有辱滿人臉面被專門上奏要求對其進行懲罰外,其餘三件案例均為漢文。然而,未明確含有“典妻”字樣,並不代表着此種行為在社會實際中少見。

相反,實際上這樣的行為在社會實際中較為普遍。當時甚至有官員專門就此向乾隆皇帝上報,要求嚴厲懲處,以此宣揚“禮義”教化。乾隆時期四川重慶鎮總兵張士慶,就向皇帝上呈奏摺,要求“嚴查奸蠻典僱婦女為娼事”。在他看來,“典妻”儘管是貧民在生存壓力之下不得已而為之,然而終究“有傷風化”。若不嚴加管理,會嚴重擾亂社會秩序。

查川省茂州、汶川、保縣等處在萬山之中,地土貧瘠,米糧稀少。每年九十月間多有蠻民攜妻來重,於城外河壩空地打棚蓋茅棚傭工覓食,約計百餘户,或至二百餘户不等。至春暖方歸,內有一等無恥奸蠻,於彼典僱妻女,混雜居住處賣娼作活,歲以為常相。乾隆二十年四月內奉諭旨令前任撫臣轉飭實力稽查,實系傭工力作之人,仍聽其往來居住。若攜帶不良蠻婦有關風化,即行逐回。臣任期後又按期派發官員稽查,如遇到蠻民生事為匪,就立刻稽查訊問。並令商民不得擅自去往蠻民居住地方,兵役不得藉機滋擾,防查嚴密。如遇個別奸蠻之徒,傷害風化,立法驅逐,以靖地方。但查茂、汶至重慶往返程途不下四千裏,窮蠻遠涉,資釜艱難。若果聽其遠來又將其驅逐,不如與本地方先行查禁,免令長途往回。

因此,懇請皇上勒撫臣轉飭地方官,預期嚴行諭,設法稽查,如果奸徒仍有典賣妻女,攜帶出外,即行查拿,分別糾處。私自潛攜帶出境,飭令沿途文武官員一體盤查,回原籍收管,於風化有益。受人典僱之婦固非善類,其他婦女雖非俱系典僱而來,但千里長途男女混雜,難保其盡守婦道,俱屬善良。且奸蠻攜婦女外出,絕不會自露出典僱妻之情,而所在盤查之處亦恐不能逐户查出竟無一二遺漏。查此等不良婦女大概俱屬年少之人,以後是否可除年至四十以上蠻婦,仍聽攜帶出外傭工、往來居住不禁外,其年少婦女,悉行禁止,不許仍攜遠出。則不良少婦既難混遠行,而奸蠻僱婦為娼之處將不禁而自熄(息)。

張士慶的上奏不無迎合乾隆“教養”理念的企圖。公元1735年,剛登上皇位的乾隆皇帝就曾發佈了一份諭旨,明確表明了他的“教養觀”:“從來帝王撫育區夏之道,惟在教養兩端。蓋天生民而立之君,原以代天地左右斯民,廣其懷保,人君一身,實億兆羣生所託命也。夫教民之道,必先之以養民,惟期順天因地,養欲給求。俾黎民飽食暖衣,太平有象,民氣和樂,民心自順。民生優裕,民質自馴,返樸還淳之俗可致,庠序孝弟之教可興,禮義廉恥之行可敦也。”

作為總兵,儘管張士慶認識到這些貧民因為土地貧瘠而缺衣少糧,逼不得已才“典僱妻女”,但是他所關注的不是“養民”而是“教民”。在他看來,這種“典僱妻女”的行為違背“禮義”,有傷風化,應該嚴格查禁。他在上奏中反覆使用“奸徒”“蠻民”“固非善類”等詞語指稱那些“典僱妻女”的貧民,認為對這些違犯“禮義”的底層民眾,就應使用嚴格手段進行管理,否則他們會擾亂社會秩序。不過,他忽略了“教民”的基礎在於“養民”,對於深處生存危機的底層民眾而言,“典僱妻女”亦實屬無奈。

……

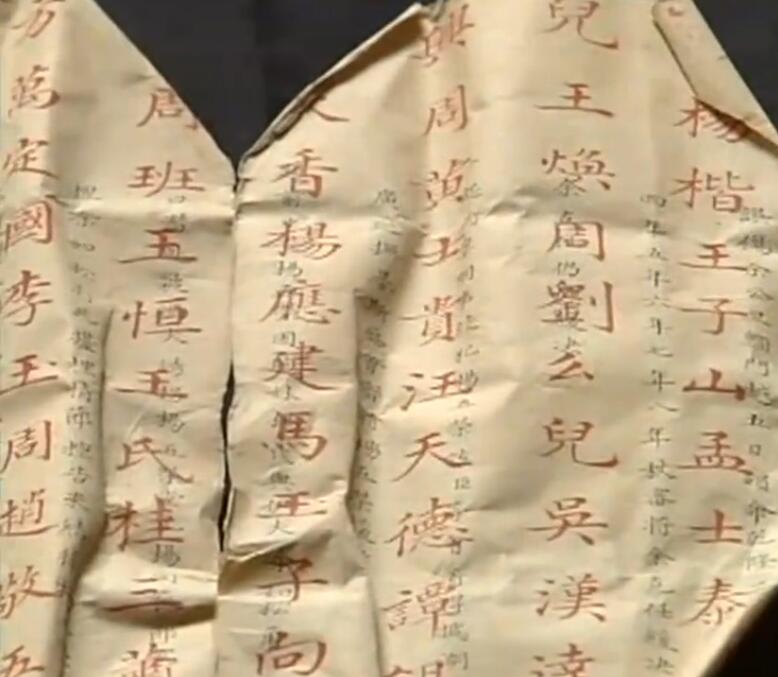

刑科題本片段

在當時諸多官員看來,法律應該通過懲罰這些犯奸者,在社會中創造一種壓力,如此才能有效維持社會風化。然而,對於深處貧窮現狀的婦女而言,除了“典僱”自己,似乎也難有更好的生存方式,四川巴縣檔案中有不少顯示出當時貧窮的婦女因為生存處境艱難,生存心態較為脆弱,容易選擇輕生。

婦女戴氏因為丈夫徐曰泰常年外出,在家貧困沒有吃的,自縊身死。

彭光德的妻子於乾隆五十九年(1794)因在彭來儀、彭安相父子家中借錢不遂,自縊身死。

王文弼與朱曾氏通姦,王經常把家中的物什悄悄偷給朱曾氏,以致王文弼的妻子陳氏時常因此與王爭吵。一日,陳氏用棉紗換來一匹布放在家中,卻被王文弼悄悄拿去,陳氏知道後就把布拿回,還斥責朱曾氏無恥,朱曾氏當晚就輕生自縊。

“禮義”對於這些掙扎在生存邊緣的底層婦女而言,無助於改變其生存境遇。婦女選擇“典僱”與人,往往是為了生存。

寧波鄞縣人施淦友于光緒九年(1883)二月間,憑媒人張應氏典買寡婦莊應氏為妻。十年春,施淦友因病失業在家,家貧難度,莊應氏私回前夫家居住。六月二十日,該氏來施家撿取火鉗,沒有找到,於是就向施索賠,二者發生了爭吵。莊應氏收拾衣物要求回家,二者發生了爭吵,施淦友用木棒毆傷莊應氏致死。 莊如丙是莊應氏的兒子,莊如丙供:

“已死莊應是母親,父親已故,光緒九年二月,母親因未孀居,小的年幼,小的無人管顧,自願典與人為妻,由人作媒與施淦友做女人。當得身價洋銀六十圓。言明兩邊來往,十年後仍回小的家過度,當就過門。和施淦友並無嫌隙。母親乘外出,私自走回,施來接過幾次,母親不肯回去。後來想到遺忘了一把火鉗取回,沒有找到,於是就和施產生了爭吵,施淦友用木棒把母親打死。”

婦女選擇“典僱”與人,一般程序是由媒人見證,雙方訂立典契,約定身價銀和典期,婦女暫時與夫家結束關係,嫁到典主家,出典者由此獲得一筆錢財以養活自己或者自己的子女。莊應氏因為丈夫已死,子女無人照管,因此選擇“典與人為妻”獲得一筆身價銀。莊應氏並不希望與夫家完全斷絕關係,因為若選擇改嫁的話,莊應氏就失去了對子女的監護權利,這對於一位母親而言,顯然是一件難以接受的事情。

因此莊應氏約定十年後仍回前夫家,只是暫時嫁到施淦友家。無奈施淦友亦十分貧窮,莊應氏就想私自回到前夫家中,這對於施淦友而言顯然難以接受。因為在他看來,既然已經出錢將其典僱作為妻子,莊應氏就不應私自回到前夫家中,將莊應氏視為自己的所有物,這種心態恰如前述蘇成捷所認為的近乎將婦女視為土地的心態。然而婦女並非土地,其內心情感以及與夫家的關係亦非説斷就斷,在此種困境中,莊應氏最終喪命。

這種將婦女視為男子附屬物心態的另一種表現,就是買賣雙方為婦女的身價銀爭執不休,甚至由此鬧出命案。此類案件就如土地買賣引發命案一樣,雙方在價銀數額問題上互不相讓。婦女可以像土地一樣典僱與人,男子在意身價銀甚於婦女處境本身。以下兩個案件均是由“典僱妻女”身價銀爭執引發命案。

金潮福籍貫是海寧州,當時在四川生理,娶妻於氏,生有兩女。道光十一年(1831)的時候,金回到杭州,但是他的妻子女兒仍然在四川。這年的十一月,金潮福憑靠不知情的媒人陳氏作媒,娶了孀婦朱氏為妻。十二年的十月金仍然要回四川,朱氏無人收管,託徐氏為媒,議定十年為滿,身價洋錢二十圓,立有典契。徐玉燕付過洋錢六圓,尚欠錢十四圓,金潮福屢次討要都沒有給,於是在道光十三年的五月初九黃昏時分,邀同徐玉燕相認識的徐老大,金潮福與徐玉燕混罵,用刀將徐扎死。

朱氏供:“婦人先嫁董在玉為妻,董死後又嫁給了金潮福為妻,金先在四川生理,娶有妻室,寄居四川,道光十二年金仍然要回到四川生理,就把婦人典與徐為妻,徐氏為媒,立有典契,説定十年為滿,身價洋錢二十圓,同婦人一同寄居在別人家。十三年的五月初九,婦人聞到吵架聲就出來看,看到金潮福已經把徐有玉戳倒在地,婦人把徐扶起到牀上,不料徐有玉就死了。”金潮福用刀戳傷徐玉燕身死,法律判決“應如該撫所題,毆殺人者不問手足他物並絞監候”,媒人“徐氏知情應照嫁娶違例,媒人知情減一等,杖七十,照例收贖”。朱氏則照律離異歸宗。

光緒十九年(1893)二月間,江雲生因為患病沒有錢醫治,就自願把妻子典與葉錫其為妻,當時付錢三圓,把妻子領回家過門,並且約定十年正月付清。江雲生因典賣妻價與葉錫其發生口角,葉錫其被江雲生用刀砍傷身死。法律判決江徐氏應歸宗,由親屬家領回,典價洋銀照追入官。

以上兩個案例皆反映了婦女在“典妻”交易中的被動和從屬地位。在前一個案例中,金潮福並非由於貧困,而是其娶多妻的行為不合“禮義”,為法律所禁止,因此當他要回到川地,就將後娶的朱氏出典。

滋賀秀三已經指出,傳統中國婚姻關於妻之名分是獨佔的、排他的,法律禁止一個男人同時擁有兩個以上的妻子:“夫與妻被一對一對應比喻為日與月、天與地。法律也處罰有妻而又娶者,並且認為後婚無效。”無論金潮福選擇將朱氏典出還是直接“賣休”,都意味着金潮福將朱氏視為自己的附屬之物:當其回到生理之地時,他可以選擇將朱氏典出,以此獲得一筆錢財;當他再回來時,又同樣可以用錢財將朱氏贖回;金潮福又因身價銀而起爭執,其在意身價銀甚於對朱氏的處境。

網絡資料圖

在後一個案例中,男子因為無錢醫治疾病,就將妻子視為財產而出賣,以此獲得一筆錢財,後又因為身價銀而釀成命案。無論怎樣,在“典妻”關係中,男子將婦女視為從屬物品的心態都較為明顯。

對於身處貧困處境中的婦女,與男子相比,其生存境遇更為艱難。婦女無法像男子那樣外出傭工,又沒有足以維持生存的土地,在此種困境之下,或許身體是唯一可以出賣的“財產”。對於那些因貧困而娶妻困難的底層男子,婦女的生育功能可以將其家族延續。

法律和意識形態強化了身處底層的婦女自身將其視為男子之附屬物的觀點。法律關於婚姻中的婦女地位的規定,可以看到“夫權”的強勢,婦女在此種情境下,反倒將那種視婦女為男性的附屬物的觀點作為理所當然。從朱氏的供詞中以及這兩件案件中婦女均同意被典的做法,可以看到婦女甚至在不知不覺中強化了那種將其視為附屬的觀點:“就把婦人典與徐為妻,徐氏為媒,立有典契,説定十年為滿,身價洋錢二十圓。”這種不合理,對於身處當時情境中的參與者似乎一切自然而然:有關“禮義”貞節的意識形態塑造了“順從的婦女”,婦女以聽從丈夫的安排為“美德”;婦女被排除在經濟事務和公共事務之外,婦女的職責主要限於家庭空間,婦女的家庭責任服務於整個家庭經濟活動。當整個家庭因為貧困而無法生存,丈夫就將婦女視為“物品”令其流通,那些長期順從的女子即會聽從丈夫安排。

刑科題本中對違犯“禮義”的“典妻”或“賣休”行為,皆依照律例判決。以上兩個案例均顯示法律強制婦女“離異”,嚴格比照律例規定。對於朱氏,法律則要求“離異歸宗”,不會考慮到朱氏歸宗後的現實困境。同樣,對於江徐氏亦是如此,要求親屬領回。

若婦女父母雙亡,無家可歸,情形會相對複雜。法律對婦女的判決,一是官府作為賣方,將婦女交由官媒嫁賣,財禮銀入官;或者由前夫、後夫一方領回,不過這也並非出於對婦女弱勢境遇的關懷,仍然是首先考慮到“禮義”,因為擔心婦女再次改嫁。

道光十二年(1832),張氏因前夫死後不願意守寡,自願改嫁,嫁給顏恭鉦。但是張又嫌棄顏貧困,於是回到母親族家居住,顏多次接其回家均不回,於是顏將其賣休給瞿式練。族人顏恭前遇到顏恭鉦,斥責其不該賣休,有辱祖人臉面。二者發生爭吵,顏恭前失手用刀砍死了顏恭鉦。張氏則“合依用財買休賣休本婦杖一百律,杖一百,系婦人照律收贖”。法律考慮到“張氏父母俱亡,無宗可歸,若斷令離異,勢必復行改嫁”,最後“仍令後夫瞿式練領回”。

強制“離異”後,婦女為生存有可能選擇再次改嫁,這與清代鼓勵婦女守節重視“禮義”的理念不合,因此會判令由前夫或後夫一方領回。儘管法律實踐對現實有所適應和妥協,但並非出於對婦女現實境遇的考慮,仍然着重考慮的是“禮義”。

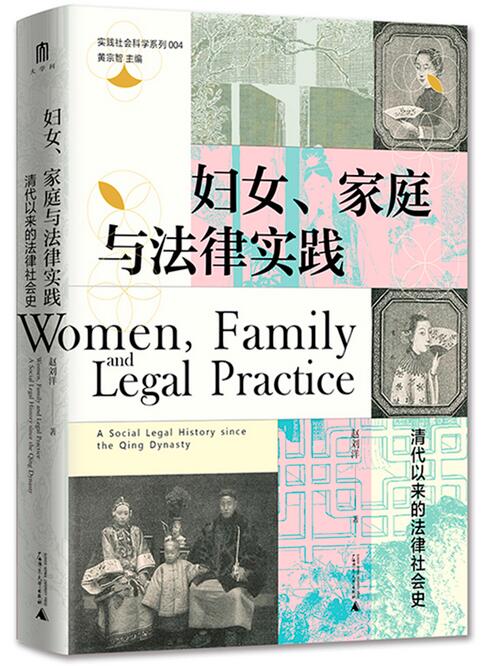

【本文摘自趙劉洋著《婦女、家庭與法律實踐:清代以來的法律社會史》,廣西師範大學出版社2021年10月。】