中國主導世界經貿多邊主義復興,意味着什麼-魏尚進、阿迪特雅·馬度

企業回岸現象沒有發生

魏尚進:東亞是一個依靠貿易發展的區域。在當下貿易局勢發生變化的情況下,東亞地區需要做出哪些改變?

阿迪特雅·馬度:有關貿易有三個重要方面。首先,大家普遍關心的問題是全球價值鏈未來將變成什麼樣。第二,我要強調新冠肺炎疫情對服務貿易的影響。第三,在全球局勢緊張、分化嚴重的情形下,各國如何應對這場危機?而中國能夠並且應該做些什麼。

首先,關於疫情帶來的衝擊,目前還很難展望到未來的情況,但我們可以回顧過去的經驗。我和我的同事有一項研究,是關於2011年“3·11日本地震”如何改變全球價值鏈,因為日本是全球價值鏈的重要組成部分。

我們通過觀察這一災難是否導致了回岸現象、日本出口停滯,是否引發了其他國家的進口分散、企業外遷等問題,得出的結果非常有意思:在巨大沖擊之下,幾乎沒有發生任何回岸的跡象;全球化進程沒有倒退;事實上災後日本的出口額持續增長。

航拍山東港口青島港前灣集裝箱碼頭 港口暢通高效。圖源:視覺中國

不過,其他國家在進口地選擇上遠離日本的轉變確實也出現了——不是發生在從日本進口量佔比低的國家,而更多地發生在對日本進口依賴度較高的國家。所以這場危機似乎造成了一種對“依賴”的反感。如果一個國家過於依賴某種資源,就會想要擺脱這種依賴。正如在這場新冠肺炎疫情引發的危機中,不論在公司還是國家政府決策層面,一些國家似乎都在一定程度上體現出脱離中國依賴的相似反應。

那麼,2011年日本地震海嘯危機後離開日本的企業去了哪裏?我們發現越南的市場份額出現驚人增長,而印度尼西亞的增長就要低得多。這兩個國家之間最大的區別是越南的經濟開放度、進出口便利度和經貿聯繫緊密度都很高,相較而言從印度尼西亞進口就非常艱難。如今,印度尼西亞正考慮實施一些重要的改革。

從中國的角度來看,一個值得探討的問題是:新冠肺炎疫情的衝擊和當年的日本地震的衝擊有何不同?我認為主要的區別首先是中國的產能沒有遭受破壞;其次是受到疫情衝擊的並不只有中國。

出於疫情衝擊的考量,海外企業在投資生產選址時,起初可能會選擇離開中國。但中國相對較快的復甦已經證明,它是一個相對可靠的投資目的地。但就長期趨勢來看,中國人力成本的上漲已經導致一些生產外流到越南等國家。

那麼新冠肺炎疫情會帶來怎樣的影響?從2011年日本地震比較來看可以發現,在電子產品、自動化組件、中間產品和最終產品方面都出現了一些非常有趣的模式。值得指出的是,當企業決定是否應該將生產遷移出一個國家時,需要做一個簡單的測算:開辦一個新工廠要花多少錢?遷移工廠又能降低多少生產成本?是否值得轉移生產取決於節省的生產成本與產量的乘積是否大於開辦新廠的成本。

在產量很大的情況下,因為可以從成本節省中獲益,企業更有可能遷移工廠。但在新冠肺炎疫情危機削弱全球市場需求的情況下,由成本節省驅動的生產轉移就不太可能。

新冠肺炎疫情衝擊的是需求,並不像日本地震災害衝擊的是產能,生產遷移的積極性反而會降低。我想套用羅伯特·索羅斯對生產力和增長的表述,他説“我看到IT革命無處不在,除了在統計數據中”。我想説,全球價值鏈的重新佈局無處不在,除了在貿易統計數據中。沒有跡象表明世界正在拋棄全球價值鏈。雖然隨着實際用工成本的增長和機器人價格的下降這場競賽在繼續,生產中心將逐漸遠離中國,但從根本上説我們將看到全球價值鏈更深遠的整合。

數字化服務貿易保持韌性

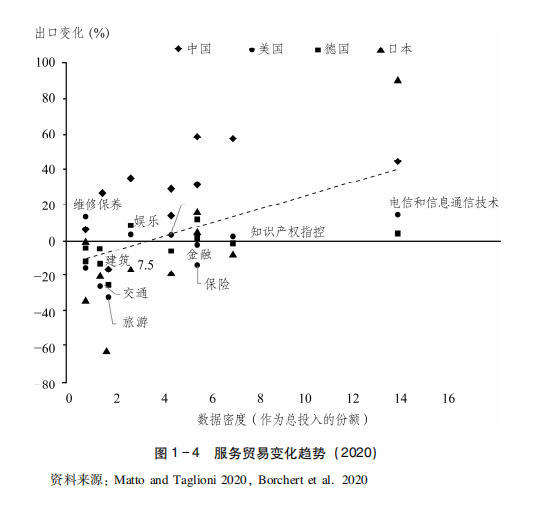

第二點,服務業在大蕭條之後一直保持着相對的韌性,直到最近全球新冠肺炎疫情暴發。數字革命終於使各個領域有更多的服務貿易。這在新冠肺炎疫情危機之前就已如此,而現在的情況就更令人驚訝。即使在運輸、旅遊和其他產業收縮的情況下,電信、信息通信和其他相關業務卻保持持續增長。

並且這個趨勢正在加速,一方面由數字化交付的某些服務領域正在創造新的機會;另一方面其他領域正在持續收縮,特別像菲律賓等國家的旅遊業需要時間來複蘇。包括中國在內的各國數據都可以反映這一趨勢。企業出於成本和計算機技術應用便捷性的考量,會持續採用數字化交付的形式,如此一來進行當面交易的理由就不存在了。

東亞從貨物貿易和投資中獲益良多,在服務業貿易方面仍然受到保護。包括中國在內的許多國家在服務貿易受到保護的程度比商品貿易的要高。

維護多邊開放,對中國利害攸關

最後一個有趣的觀察是,中國乃至東亞地區的貿易在這次危機中變得更加區域化。雖然中國對世界其他地區的出口在收縮, 但對東盟五國的出口在這一時期實際上卻增加了。

這種區域化也是一個長期趨勢的延續,不僅體現在貨物方面,也體現在投資方面,甚至還體現在知識產權中。相比世界其他區域,東亞國家更依賴於區域內的國家。因為在這個階段,東亞地區正在復甦和內部整合,正通過促進區域內各國之間的貿易,在一定程度上避免由於需求和供給衝擊導致的東亞國家對外貿易收縮的影響。

但這確實也意味着中美經貿協議中所承諾的目標不太可能實現,而這可能成為新一輪貿易摩擦的源頭。因此,我們認為中國可以抓住機會扭轉中美經貿協議,而不是試圖就協議目標進行艱苦的重新談判。簡言之,中國應與美國一起將協議多邊化,將基於特權提供給美國的自由化待遇擴大到世界其他國家;將該協議作為中國國內深化改革的基礎,向所有國家開放市場。

我們的研究表明,這符合中國的最大利益——它有可能將中國的GDP增長率提高0.5個百分點,也能為東亞地區的GDP增長率貢獻0.5個百分點。這樣也可以使中國掌控局面,並恢復與其利益攸關的多邊開放。

建黨百年:擴大對外開放(上海自由貿易區)。圖源:視覺中國

魏尚進:中國採取基於多邊主義的戰略有利於中國乃至世界的利益,但不一定符合美國的利益。這可能會影響到對中美關係的管理。那麼在多邊關係和中美關係方面我們應該如何權衡?

**阿迪特雅·馬度:**相比中國奉行的多邊自由化,美國從中國市場的特權准入中獲益更多,但我認為中國可以完全掌控局勢。

自從中國加入世貿組織以來,經過一系列重大的變革和開放,已經成為一個比以往任何時候都更加開放的國家。但中國也面臨着一些問題,比如在農業方面,金·安德森和比爾·馬丁已經發現一個有趣的現象,許多發展中國家,特別是中國,正在重蹈工業國家的覆轍——從對農業徵税轉變為開始補貼農業,對農業部門的支持越來越大。我認為這是一種新的系統性扭曲。

此外,在服務業方面,雖然中國已經有了很大的動作,但根據目前披露的信息,無論在保險業還是銀行業,外企在其中一些領域的市場份額仍然相對較小。在電信領域或者在基於互聯網的服務領域,外企的市場份額仍然受到限制。

還有一個大問題是,在整個服務領域,牌照都是核心。不僅在中國,在其他任何地方都是如此。雖然在貨物貿易中基本上已經不需要許可證了,但如果想成立一家銀行、電信公司或牙科診所,還是需要牌照。所以我認為,中國許可證分配上的自由裁量仍然是一個問題。中國在多個領域對外資都有明確的限制。例如在電信領域,仍然對外資所有權有限制。在法律服務和金融方面雖然有了進一步開放的舉措,但還是有一系列的限制。不過,從中國與美國起草的協議還是可以看出中國進一步開放市場的行動方向。

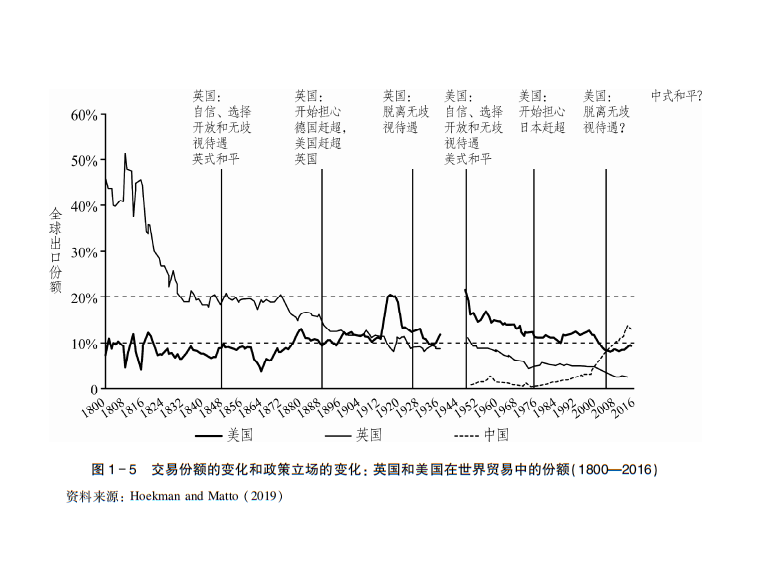

我對跨度兩百年的貿易進行了長期觀察,圖中的黑色細線顯示了英國所佔的份額,黑色粗線顯示了美國所佔的份額,虛線則代表了中國所佔的份額。當我們回顧貿易體系演變的歷史,會發現鴉片戰爭時期的陰霾掩蓋了一些非常值得深思的問題:英國交易份額的變化和政策立場的變化。

19世紀40年代前後要求中國開放港口時,並沒有要求與中國進行排他性的貿易,而是要求中國向全世界開放。這是一段英國自信滿滿、佔據主導地位的歷史,這是所謂的“不列顛治世”時代。英國宣稱其實行“自由貿易帝國主義”, 不但自己開放,也會迫使其他國家開放,而不是尋求排他性的安排。這種對開放的多邊主義的承諾在19世紀90年代受到歡迎,當時德國和美國開始迎頭趕上。

我們可以看到當時英國議會關於英國的知識產權被盜取的敍述。在當時的賓夕法尼亞有一位名人斯萊特,他被英國人稱為“叛徒斯萊特”,卻被安德魯·傑克遜稱為“美國工業革命之父”。這些都是非常有趣的故事。

直到19世紀80年代中期,英國在世界貿易中的份額為20%。當其份額在20世紀20年代末下降到10%以下時,英國第一次放棄了這種開放。那是帝國特惠制(Imperial Preferences)出現的時候,它要求殖民地給予英國獨家貿易權。這令我很驚訝,我本以為這會是整個殖民地時期的特徵,但實際上卻是在20世紀20年代,當英國的統治地位開始下降時,它才放棄了非歧視性原則。

無獨有偶,這樣的情況與美國驚人地相似。二戰後,美國在世界貿易中的份額超過了20%。美國發起並負責創建了關税和貿易總協定和多邊貿易體系,這就是所謂“美國治下的和平”。這個體系的第一次動搖發生在日本威脅要迎頭趕上時,當時日美就自願出口限制進行了談判。

我想説的是,這種讓步發生在特朗普政府之前,是在奧巴馬政府發起跨太平洋夥伴關係的時候,我認為這是一種現代版的“帝國特惠制”,其目的是創造一種排他性的體系。而且我認為這恰好發生在所謂 “中國威脅”有所抬頭時。因此,這是一種歷史模式。我和鮑勃·斯蒂克揭示了這種霸權衰落是如何導致美國背叛多邊貿易體系支柱的現象。

現在的問題是中國在當前形勢下的立場。我認為中國將逐漸佔據更強的主導地位。與其他主導國家一樣,維護開放的多邊貿易體系一直與中國休慼相關,着眼未來更是如此。事實上,這對美國也是如此,但它有時在政治上是短視的。這是中國更宏大的目標,中國仍然可以從可預測的、開放的政策中獲益良多。

中國自身的改革可以成為多邊主義復興的“前期投入”,隨着其主導地位的提升,這將非常有利於中國。但中國這樣做,美國能滿意嗎?也許不會。但這麼做將幫助中國掌控局面,並建立一個支持非歧視性開放的全球聯盟,也可能有助於中國抵制經濟上低效的政策選擇。