張文魁:經濟進入“伴險增長”,政策如何平衡?

【文/ 張文魁】

我國經濟,乃至世界經濟,目前面臨的不僅僅是新冠肺炎疫情和地緣局勢緊張等因素導致的供應鏈脆弱、通脹復興、增速受驚擾等問題。一國的加息、縮表、砍預算、控貿易等任何政策行動,為什麼會引發從前鮮見的市場反應和宏觀表現?而任何反向操作,為什麼也會有與以前截然不同的效果?

總之,現在的經濟政策似乎左也不是,右也不是,緊也不是,松也不是。這是因為,全球經濟和我國經濟已進入“伴險增長”通道,經濟政策需要在維持GDP增速和管理通脹和金融等風險之間尋找艱難而驚險的平衡。如果看不到和做不到這一點,就容易出問題。

經濟發展進入“伴險增長”通道

2017年,IMF對全球提出了“伴險增長”警示。一些經濟學家還開發了“伴險增長”模型。所謂“伴險增長”,是指在債務不斷堆積、槓桿率節節攀升、資產價格相應膨脹的境況下,要保持一定的經濟增速,就要冒較大的金融風險。也就是説,需要在越來越旺的金融風險火苗中跳經濟增長之舞。

2017年,MMT(現代貨幣理論)還不太流行,財政與貨幣之間的防火牆還算有效,IMF就構建了“伴險增長”分析框架,而2020年以來,不但絕大部分經濟體的各種債務有了大幅度躍升,而且財政與貨幣之間的協調聯動顯著增強,從而把世界經濟猛力推進了“伴險增長”通道。

新冠肺炎疫情以來,全球債務堆積呈現的走勢令人吃驚。全球宏觀槓桿率在2007年為195%,“金融海嘯”將其拉高20個百分點,達到215%。此後10年裏,全球槓桿率緩慢上升,平均每年大約上升1個百分點。而在新冠肺炎疫情暴發的2020年,全球宏觀槓桿率一年就上升了約30個百分點,猛升到256%的高位,其中公共部門槓桿率達到99%。2021年,通脹的上升實際上加大了高槓杆率帶來的風險。

斯里蘭卡央行行長:斯里蘭卡已經發生債務違約。圖源:視覺中國

尤其令人擔憂的是,高槓杆率伴隨着高赤字率。2020年,美、英、法等的赤字率都在10%以上,歐元區則達到8%,南非、巴西等一些新興經濟體也超過了10%。這是一股前所未有的赤字浪潮。“雙高”,即高槓杆率和高赤字率,絕不是免費午餐,而會以資產價格膨脹和傳統通脹等形式向社會轉嫁成本負擔,以及增加金融脆弱性,積聚金融風險。

事實上,2022年4月IMF發佈的最新《全球金融穩定報告》(GFSR)就分析了這些問題,指出全球經濟正面臨明顯的通脹壓力,同時融資成本也在上升。該報告還預測了未來幾年利率陡升的可能性,指出低通脹、低利率時代終結,將不是好消息。如果政策不得不進行這樣的轉折,融資條件改變將給脆弱的金融體系以重擊,而新興市場更需要應對可能出現的資本外流風險。

但是,全球經濟需要重振增長。不但發達國家需要以一定的經濟增速來消化其已經積累起來的經濟社會問題,並提振社會信心和國家實力,發展中國家更需要以較高經濟增速來消除貧困,實現富裕。

目前,已經出現全球經濟是否會陷於滯脹甚至衰退的討論,儘管這種可能性尚未得到確認,但無論如何,一定的經濟增長速度是必需的。而重振增長,就必然要在處置“雙高”問題上有所收斂。毫無疑問,這就將全球經濟發展推入“伴險增長”通道。地緣政治局勢惡化,全球供應鏈受擾,無疑會加劇經濟下行壓力和增長中的風險。

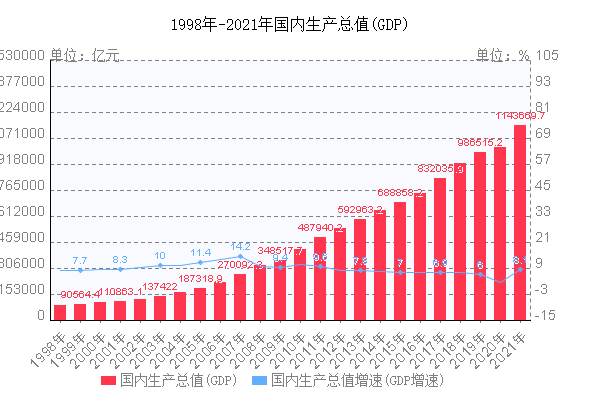

我國GDP增長與債務增長的賽跑

對於新興經濟體而言,巨量的債務堆積,風險不容輕視。更大的動態風險在於經濟增速不振。在經濟增長與債務增長的賽跑中,如果前者跑贏後者,風險就可以得到一定程度的消化,否則就相反。

1998年,我國GDP總量只有近8萬億元,税收收入剛超過9000億元,外匯儲備1450億美元,存款餘額9.6萬億元,貸款餘額8.7萬億元,股票市值近2萬億元;而當時估算的不良債務在1萬億元以上,其中實行債轉股的金額就超過4000億元,金融風險暴露十分嚴重;僅僅10年後的2008年,我國GDP總量就躍升到30萬億元台階,税收收入躍升到近5.8萬億元,外匯儲備接近2萬億美元,存款餘額約48萬億元,貸款餘額達32萬億元。在10年時間裏,GDP總量增加了275%,税收收入增加了540%,外匯儲備增加了1280%,而存款和貸款餘額分別增加了400%和270%。

正因為蛋糕快速做大,分母快速變大,過去的1萬億元不良債務存量,加上一些不良債務增量,就不構成多大風險了。雖然2008年之後的兩三年裏,我國為了應對全球金融海嘯,實行了比較激進的擴張性經濟政策,宏觀債務率和財政赤字率都明顯上升,但由於經濟增速大體保持同步上升勢頭,所以總體風險狀況並沒有顯著惡化。

毋庸諱言,我國仍然面臨很大的發展任務,需要保持較高的經濟增速。我國人均GDP在2021年躍上了1.2萬美元的台階,離世界銀行劃定的高收入國家入門線已經近在咫尺。但我們絕不能掉以輕心,因為一些國家的經歷告訴我們,這個時期可能遭遇一些重大不確定性。

即使沒有近期防疫管控措施帶來的增長壓力,當考慮到我國經濟在“伴險增長”通道中前行,就必須意識到將會遇到巨大的政策考驗。加之當前的國際環境出現很大變化,美國等發達國家還實行加息和縮表,使得我國遇到的政策考驗更加嚴峻。

數據來源:國家統計局

需要尋找平衡性經濟政策

我國離發達國家還有很大距離,發展是硬道理,低速增長是最大風險。在“伴險增長”通道中尋求較好經濟增速,相當於在下有深溝、上有落石的曲折山路上駕車前行,需要採取高技能的平衡性經濟政策,才能既保持行駛速度,又躲開深溝與落石。

這意味着:一方面,我們要尋求與潛在增速大體一致的經濟增速,譬如一些機構測算認為,目前大致在6%或稍低一些,所以目前應該努力克服下行壓力;另一方面,要高度關注金融風險和通脹風險,防止受這兩個風險的“夾板氣”。而實行這樣的平衡性經濟政策,的確是一種前所未有的挑戰。

保持較好的經濟增速,就不能採取明顯的收縮性政策,但如果採取典型的擴張性政策,又會使“伴險”演變為“出險”。這顯然是一個難題。因此,很可能需要像在上述山路上駕駛一樣,抓住各種短時窗口機會,實行機動性更強的政策,隨機應變調整踩油門和踩剎車的力度,在機動性中尋求平衡性。

特別是要在非收縮性政策框架中,強化宏觀審慎和微觀審慎工作。一般而言,在擴張性政策的大框架中,宏觀審慎和微觀審慎工作有可能放鬆,但在“伴險增長”通道中,這些工作特別重要。

我國有很多大型的國有金融機構和國有企業,以及一些結構非常複雜的民營企業,透明度比較低,所以微觀審慎工作應該跟上,但是又不能傷害企業的自主經營和自擔風險機制,更不能抑制民間創新活力和企業家精神。能不能精準把握政策尺度,在很大程度上決定了平衡性經濟政策是否成功。

在總量政策上增添一些結構性功能,將是有益探索。貨幣政策總體而言屬於總量政策,但在過去十幾年裏,貨幣政策經歷了很多創新,有些創新帶來了負面後果,而有些創新則有積極意義,其中包括承擔結構性功能的政策工具。我國在這方面的創新比較多,當然一些政策工具存在爭議。

不過行進在“伴險增長”通道中,進一步探索貨幣政策的結構性功能,並更好地發揮這種結構性功能,是可以的。當然,給總量政策增添結構性功能的行動,也可能使總量政策失去一視同仁的平等性,甚至造成政府過度和不當干預。

因此,應及時跟蹤評估這類政策的積極效果與消極反應,並不斷改進政策內容和政策工具,還可以在理論上對這類政策進行必要總結。財政政策的結構性功能更強一些,可以更多實施。無論政策工具如何創新,財政政策與貨幣政策都應該有防火牆的概念,還是不能改變,尤其在“伴險增長”時代。

需要實行供給側放松管制和提升效率政策。這樣的政策可以平衡通脹壓力和金融風險。供給側過多過繁的管制不消除,供給側的效率不能提升,貨幣超發、債務堆積等方面的壓力就得不到釋放,風險就會越來越大。

我國藴藏着巨大的民間活力,問題是如何把這種活力儘可能多地激發出來。我國經濟體系中的管制仍然很多,准入政策仍然過嚴且不清晰、不連貫,不同所有制企業之間的競爭仍不公平;而政府監管的搖擺性還比較強,一些時候失之過寬,一些時候嚴峻過度。

這就抑制了民間活力。目前,供應鏈不暢的問題,實質上還是管控過多過繁、隨意任性的問題。即使供應鏈不暢的問題解決了,同類問題也會轉移到其他領域。所以供給側放松管制和提升效率的政策,以及全社會放松管制和提升效率的政策,要推行下去實在是任重道遠。歸根結底,還是要繼續推進市場化等方面的改革。

經濟領域的市場化改革,下一步應該致力於開放准入、鼓勵公平競爭、打破條塊壁壘,同時實行必要的依法公正監管。國有企業的市場化也不能停頓。加大對外開放力度,則有助於推動這一進程。

預期引導政策也不可或缺。2021年底召開的中央經濟工作會議指出,我國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。許多政策機構把政策注意力集中在前兩者。但引導預期,不僅僅包括對經濟增速的預期,也包括對市場化、法治化、國際化的預期。較好的穩定性預期,可以在一定程度上對沖機動性政策帶來的調整衝擊。

《穩增長:中國經濟基本盤》。作者:張文魁