潘亞玲:美國政黨重組中的郊區角色

【文/潘亞玲】

無論是2016年、2020年的美國總統大選,還是2018年的美國國會中期選舉,其結果都體現了政黨重組(party realignment)中關鍵選舉的基本特徵,即選民結構或投票聯盟發生重大且急劇的變化——儘管這種變化未必持久。

這既觸發了有關美國新一輪政黨重組已然啓動的討論,也凸顯了當前政黨重組的獨特性,即對選舉的重要性持續上升的郊區存在很大的不確定性。

郊區在2016年幫助特朗普擊敗了希拉里·克林頓,但在隨後的2018年中期選舉中卻對特朗普進行了懲罰。儘管郊區在2020年大選中仍然更支持民主黨,但向共和黨回擺的態勢明顯。

需要強調的是,地理因素從未主導過美國政黨政治的發展和演變。在美國歷史上的六大政黨體系中,僅兩個有較明顯的地理特徵,分別是新共和黨與老民主黨圍繞奴隸制展開鬥爭的第三個政黨體系(1852~1894年),以及由代表東北地區、工業力量的共和黨與代表西部、南部及鄉村和民粹主義的民主黨圍繞工業化產生的諸多問題展開爭論的第四個政黨體系(1896~1932年)——也被稱作“1896年體系”。

換句話説,美國政黨政治的發展,尤其是政黨重組的驅動力,從來都是議題性的。這樣一來,郊區在當代美國選舉政治中重要性的上升及其搖擺性,是否意味着美國政黨政治的發展已進入新的歷史時期?如果是,美國政黨重組的歷史性轉變是如何發生的?未來發展方向和態勢如何?

本文以美國人口統計局長期性人口數據、冷戰後尤其是2016年以來的美國選舉政治數據及官方文件、學術分析和新聞報道為基礎,着眼於地理要素對美國政黨政治的影響,回顧了冷戰後地理要素特別是郊區在美國選舉政治中的重要性的變化,以及民主黨和共和黨的郊區競選戰略及其互動,並重點從學理上分析了在2016年以來的三場重要選舉中郊區扮演的特殊角色及其顯示的美國政黨重組的態勢。

本文認為,地理因素特別是郊區在選舉中重要性的凸顯,主要源自兩方面的原因:一是美國社會的發展導致人口、種族、經濟、教育、文化等要素在地理空間上多重疊加,進而使單一議題難以持續主導美國政黨政治的發展;二是自20世紀90年代以來,民主黨和共和黨的選舉策略發生變化,特別是兩黨在郊區的競爭從自發邁向自覺。

2020年人口普查後的選區重劃意味着兩黨將全面展開郊區競爭,地理要素特別是郊區對美國政黨重組的決定性作用將得到進一步的檢驗。

被忽視的郊區:美國政黨重組的地理維度

自2016年以來的美國選舉政治展現出明確的“城鄉對立、郊區決定”的特點:民主黨與共和黨的地理分界線正日益明顯,越來越多富裕的、接受過大學教育的專業人士和知識工作者聚集在大城市,同時工人階級持續遷往郊區甚至農村,使藍色城市中心與紅色邊遠地區之間的分裂或者説“城鄉對立”日益明顯;與此同時,夾雜在藍色城市中心與紅色邊遠地區之間的廣闊郊區,正日益成為兩黨選舉競爭的焦點。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)2018年的一項調查,城市選民中支持民主黨的比率達到62%,支持共和黨的選民比率是31%,前者是後者的2倍;農村地區支持共和黨的選民佔比54%,比支持民主黨的選民(38%)高出16個百分點;而郊區則呈膠着狀態,支持民主黨的選民佔47%,支持共和黨的選民佔45%。

郊區在選舉中的重要性正在上升並凸顯了一系列重大理論問題:地理作為所有政治事務的空間載體,為什麼沒有得到充分重視?美國政黨政治是否會朝由地理因素決定的新階段發展?郊區選舉重要性的歷史演變及其未來發展態勢是什麼?在回答上述問題之前,必須對政黨重組、郊區界定等做一簡要討論。

以美國政黨發展史為基礎,政黨重組理論主要強調議題的重要性,對地理因素特別是郊區的重要性欠缺關注。

政黨重組理論於1995年被提出,在之後的30餘年裏基本遵循專長於政治過程、實證與行為主義政治學的美國政治學家小V. O. 基(V. O. Key, Jr.)所奠定的自下而上模型。以主攻政黨體系的美國政治學家埃爾默·沙特施耐德(Elmer E. Schattschneider)和曾任哈里·杜魯門(Harry Truman)總統演講稿撰寫人、林登·約翰遜(Lyndon Johnson)政府農業部副部長的美國政治學家詹姆斯·桑德奎斯特(James L. Sundquist)等為代表的學者強調,衝突位移(conflict displacement)或者説議題組合的變化是政黨重組的重要原因,這意味着地理空間更多是背景性的。

對自下而上模型的批評並未導致對地理要素的重視,而是轉向強調精英角色,從而推動了自上而下模型的興起,並主導了從冷戰結束至奧巴馬政府時期的政黨重組討論。自上而下模型起初更多地強調政黨精英通過建構政黨“意識形態”塑造選民的作用,進入21世紀後,其重點逐漸轉向政策議題。該模型與自下而上模型的差異在於強調議題驅動者——如利益集團領導人、社會活動家、政治思想家等精英——所扮演的角色。

進入21世紀第二個10年後,隨着美國社會的多樣性發展,特別是宗教對美國政治生活的影響上升,種族/族裔多樣化發展以及文化戰爭興起,自下而上模型再度興起,選民羣體的角色被認為是政黨重組的關鍵力量。

儘管議題始終被認為是政黨重組的關鍵性驅動力,但仍有少數研究強調地理要素的影響。例如,佐治亞大學講席教授查爾斯·布爾洛克三世(Charles S. Bullock, III)等曾對1944~2004年間美國政黨重組的地區差異進行過全面的定量研究;南卡羅萊納大學教授大衞·達莫法爾(David Darmofal)和伊利諾依大學教授彼得·納都利(Peter F. Nardulli)則對城市、縣級的政黨重組進行了考察,從而將政黨重組中的地理變量細化到地方層次。

圍繞美國政治極化的研究也部分地涉及城鄉對立、郊區角色的討論,然而,對政黨重組中地理要素的研究仍存在嚴重不足。

如果説歷史因素導致理論上對郊區的忽略,那麼郊區研究本身存在的問題也進一步阻礙了相關思考。迄今為止,連對“郊區”的界定都嚴重缺乏共識,主要的界定方法可分為三大類。

第一類可稱作人口總量法,即依據不同縣的人口總量進行分類。

這一方法的基礎是美國管理與預算辦公室(Office of Management and Budget, OMB)在20世紀40年代提出的“標準大都市區”界定方法。該方法區分了大都市統計區和小城市統計區:前者的人口總量在50萬以上,後者的人口總量在10萬~49.9萬之間。以此為基礎將美國所有的縣區分為三類:中心縣(central county)指主要人口生活在大都市或小城市中心的縣;邊遠縣(outlying county)指與中心縣的通勤相當便利的縣;核心統計區之外的縣則是距離中心縣較遠且無便利通勤的縣。

需要強調的是,這一方法並不能提供區分城市、郊區及農村的準確標準。例如,根據美國人口統計局公佈的2020年人口普查初步結果,2010~2020年是美國自20世紀30年代以來人口增長速度最慢的10年:就縣級單位而言,全美3143個縣中有53%的縣人口數量沒有增長,而4/5的大都市區的縣都實現了人口增長;大都市統計區的縣人口增長了1%,而小城市統計區的縣人口則減少了1%。

顯然,這些信息並不能識別市中心、郊區等地理要素對選舉的重要性的變化。

管理與預算辦公室的分類方法的模糊性,使具體的城鄉、郊區劃分仍由具體的政府部門負責,進而導致分類方法的多樣化乃至相互衝突。

例如,自1993年起,美國疾病控制與預防中心依據美國人口統計局的“10年人口普查”數據,細化了管理與預算局的方法,以監控城鄉居民的健康狀況。

根據其最新的2013年版統計結果,全美所有縣被劃分為6類,即:大型中心城市(large central metro)——人口在100萬以上且至少有25萬居住在一個主要市區;大型外圍城市(large fringe metro)——人口在100萬以上但沒有單一市區人口超過25萬;中等城市(medium metro)——人口在25萬~99.9萬之間;小城市(small metro)——人口在25萬以下的城市;微型城鎮(micropolitan)——人口在10萬~49.9萬且分散居住的縣;以及可被稱作農村的非中心縣(non-core)。

又如,美國農村部在管理與預算辦公室的分類方法的基礎上,將美國所有縣分為9類,其主要標準是人口總量以及與大都市區的地理距離:大都市縣被分為3類,以人口總量100萬和25萬為門檻劃分;非大都市縣被分為6類,其標準包括兩個,一是以人口總量2萬和2500人為門檻,二是看其是否毗鄰大都市縣。據此而來,農村部將1990餘個縣視作農村縣,儘管整個美國存在不下10種對鄉村的界定。

第二類可稱作人口結構法,即依據不同縣的人口密度(density)結構進行分類。

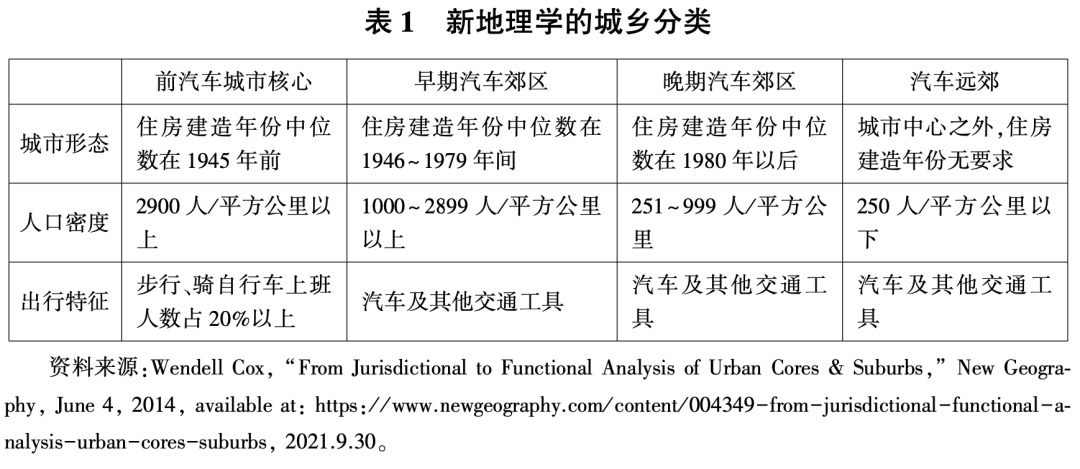

這一方法的典型代表是新地理學(New Geography)的城市部門模型(City Sector Model)。其劃分標準包括三個方面:一是城市形態,以城市住房建造年代為主要衡量標準,分為1945年前、1946~1979年以及1980年後三個時期;二是人口密度,以每平方公里2900人、1000人、250人為標準分出四種類型;三是出行特徵,即汽車是不是主要交通工具。

由此將美國最大的50餘個大都市區分為四個功能模塊,即前汽車城市核心(Pre-Auto Urban Core)、早期汽車郊區(Auto Suburban: Earlier)、晚期汽車郊區(Auto Suburan: Later)、汽車遠郊(Auto Exurban)(見表1)。根據這一方法,在53個人口超過100萬的大都市地區,郊區人口高達85%以上,其中前汽車城市核心佔14.3%,早期汽車郊區佔40.8%,晚期汽車郊區佔28.4%,汽車遠郊佔16.6%。

從人口增長的角度來看,郊區明顯更快:在2010~2020年的人口增長中,前汽車城市核心僅佔7.6%,晚期汽車郊區佔49.1%,早期汽車郊區佔23.8%,汽車遠郊佔19.5%。可以認為,人口結構方法可以更為精確地識別美國人口的分佈及增長態勢,從而有助於更準確地分析郊區的選舉重要性。

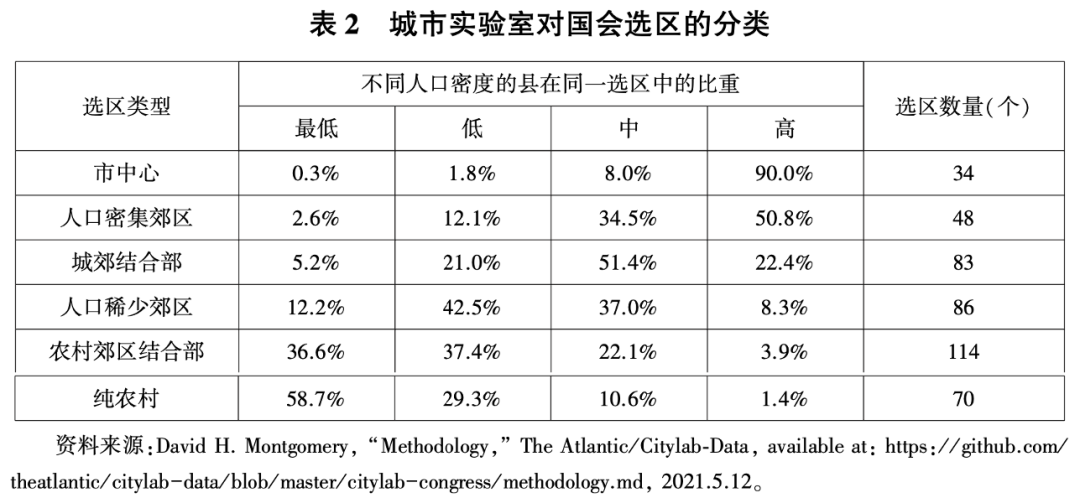

美國彭博社採取與城市部門模型相似的方法,開發了城市實驗室(CityLab)數據庫,以考察地理因素對美國國會選舉政治的影響。

城市實驗室首先按人口密度將全美3100餘個縣大致分為最低、低、中、高等4類,分別佔美國縣總數的22.35%、28.24%、28.86%和20.55%。在此基礎上,將美國435個國會眾議院選區按其所涵蓋的縣的人口結構分為6類,從人口最為密集的市中心,到人口密集郊區(dense suburb)、城郊結合部(urban-suburban mix)、人口稀少郊區(sparse suburb)、農村郊區結合部(rural-suburb mix),及至人口最為稀少的純農村選區(見表2)。這一方法使選區的內部結構得以顯現,可更有效地觀察地理因素對國會選區的重要性差異,但其對縣的分類標準不夠科學——按四等分法將縣分為四類。

第三類可稱作定性分類法,即更多地依據人口特徵而非像前兩類方法一樣按人口數量進行分類。

定性分類法又包括宏觀、微觀兩種方法。

宏觀方法主要依據經濟、人口、政治乃至文化等特徵識別美國的超級地區,如美國人口統計局在進行人口普查時所劃分的東北部、中西部、南部和西部4個地區;美國選舉政治中近乎常識的紅、藍二分法;結合文化、種族與地理的多元美國方法,以及蓋洛普民意調查使用的東西海岸聯盟、心臟地帶與新南方聯盟、藍領中西部三大超級地區分法等。

微觀方法的典型代表是美利堅大學的美國社區研究項目(American Communities Project)。它依據人口羣體特徵將美國3100多個縣區分為15類。定性分類法並未直接提供從城市至鄉村的光譜,但其人口羣體特徵本身在很大程度上能暗示其城鄉屬性(見表3)。

由上可以看出,有關郊區的研究主要有三個導向:一是以人口統計數據為基礎的人口學研究;二是聚焦縣級單位的行政學研究;三是以大都市研究為基礎的衍生性研究。儘管提供了城鄉連續體(continum)視角,但人口總量法、人口結構法和定性分類法之間很難相互轉換。因此,當前有關郊區對選舉的重要性的討論,在很大程度上是不精確的。

儘管如此,郊區在選舉中的重要性仍是明顯上升的。從人口總量來看,美國100個最大的大都市區的郊區人口比率不斷提高:1960年超過一半,達到56.6%;1970年達到60%;2000年超過70%;2020年接近90%。從郊區佔美國總人口的比重來看,1940年僅佔比13.4%;1970年這一比率上升到37.1%;2010年更是超過50%。從人口增長速度來看,自20世紀50年代以來,美國郊區的人口增長速度一直是城市中心區的人口增長速度的10倍以上;2010~2020年,市中心縣人口淨減少270萬,所有郊區縣則淨增長200萬。

隨着人口結構多樣化,今天的郊區正變得日益複雜,推動諸多議題的空間統合,使地理因素上升為美國政黨政治的決定性力量,並顯示出打破議題政治的重大潛力。郊區對選舉的重要性,主要體現在少數族裔人口佔多數的少數—多數選區(majority-minority district)的數量增長與地理分佈變化。

1992年,絕大多數的少數—多數選區來自中心城區,數量為45個;來自郊區和農村的分別為15個和5個。到2018年,隨着美國整體人口數量的增長,特別是少數族裔人口的增長,中心城區的少數—多數選區增長到了54個,但增長最多的仍是郊區,達到了49個,農村則保持不變。郊區少數—多數選區的增長主要集中於20個人口最為密集的大都市區。

這反映出少數族裔聚居在大都市區郊區的地理分佈特徵。以2019~2020年第116屆國會為例,郊區少數—多數選區最為集中的地區是大洛杉磯都市區,其他如紐約、聖喬斯/舊金山、邁阿密、亞特蘭大、聖迭哥、華盛頓/巴爾的摩及奧蘭多等,也至少有兩個甚至更多個少數—多數席位。

自發的郊區競爭:冷戰後的民主黨郊區戰略

作為重要的人口承載空間,事實上,郊區對於選舉的重要性自第二次世界大戰結束以來一直持續增長——儘管兩黨都未對此予以充分重視。兩黨的郊區認知都以“反應滯後”為基本特徵。

對民主黨而言,20世紀30年代的經濟大蕭條推動了“新政聯盟”的出現,併為民主黨帶來了長期的選舉優勢。1933~1969年,共和黨僅產生了艾森豪威爾一位總統。正是出於對歷史優勢的迷信,民主黨並未意識到第二次世界大戰結束後快速發展的郊區化進程事實上使郊區成為共和黨的堅實票倉,並進而導致民主黨在20世紀80年代的全面失利。

的確,第二次世界大戰結束後的郊區化進程在很大程度上與共和黨忠實選民的遷移有關,“這是個正在移動的新美國,從南加州到里士滿,從弗吉尼亞州到長島的薩福克郡(Suffolk County),這一移民是保守主義性質的。”其結果是,郊區白人選民的忠誠足以為共和黨“鎖定”白宮。1969~1992年,民主黨僅產生了吉米·卡特一位總統。這使民主黨人意識到,必須調整選舉策略。

但與民主黨人對“新政聯盟”的迷信相似,共和黨人也長期迷信其郊區優勢並致力於“文化戰爭”,直到2018年和2020年選舉失利後才開始真正重視郊區對於選舉的重要性。1992~2020年,儘管共和黨有兩位總統執政三個任期,但真正贏得多數選票的只有2004年大選。從冷戰結束到2016年,美國選舉政治中的郊區競爭在更大程度上是自發的,是民主黨單方面的選舉策略導致的結果。

郊區人口結構的變化及其對選舉的重要性的上升,是民主黨啓動郊區化戰略的基本動因。

一方面,20世紀70年代後的郊區化進程,特別是郊區族裔多樣化的發展,為民主黨的郊區戰略奠定了現實基礎。

美國的郊區化發展在19世紀末進入汽車時代以後就已啓動。第二次世界大戰結束後,郊區化速度明顯加快,但在20世紀70年代前,主要是更傾向於共和黨的白人遷往郊區,因此民主黨事實上難有明顯作為。進入20世紀70年代後,少數族裔開始大規模遷往郊區,使民主黨針對少數族裔的選舉策略有了複製的可能。

1970年,居住在郊區的主要是白人——佔白人總人口的約50%;其他各族裔的郊區人口占本族裔總人口的比率除亞裔外均低於30%,非洲裔甚至只有18%。到1980年,儘管白人仍佔據郊區人口的多數,但其他少數族裔的郊區人口也迅速增長。到1990年,所有族裔的郊區人口比例都超過了30%。到2010年,所有族裔的郊區人口比例都超過了40%。

更為重要的是,自20世紀80年代起,白人郊區化的速度明顯放緩,其他少數族裔的郊區化速度遠超白人——儘管總體上呈放緩態勢。例如,1970~1980年,白人的郊區化速度是14%;相比之下,非洲裔高達33.5%;拉丁裔為25%;即使是亞裔也達到17%。2000~2019年,拉丁裔的郊區人口增長了50.9%,亞裔和非洲裔均增長了19.6%,而白人僅增長4%。

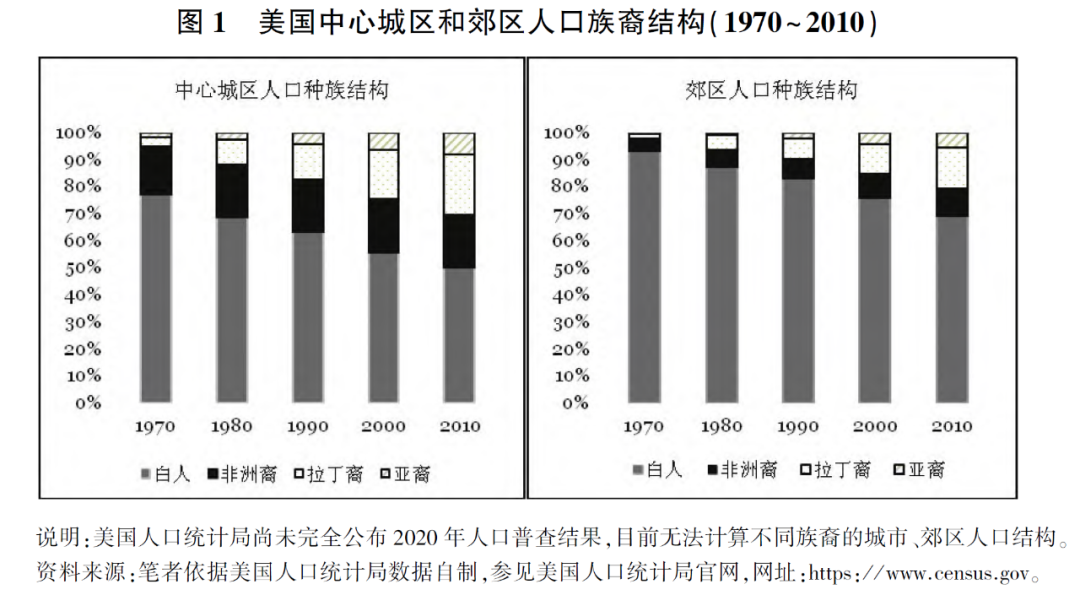

另一方面,儘管少數族裔郊區化加速,但白人始終佔據郊區人口的多數。

儘管白人在中心城區的人口優勢明顯下降,從1970年占城市人口的接近80%下降到2010年的49.8%,但白人在郊區的主體地位從未被動搖:1970年時,白人佔據郊區人口的92.5%,儘管持續下降,到2010年時仍佔據郊區人口的68.4%(見圖1)。

根據另一項研究,以不同族裔2010年在農村、郊區和中心城區的居住分佈情況來看,在1.97億白人中,有25.66%居住在農村,53.71%居住在郊區,20.62%居住在中心城區;相比之下,非洲裔3770萬人中有14.17%居住在農村,43.57%居住在郊區,42.27%居住在中心城區;拉丁裔和亞裔都是多數居住在中心城區,分別佔比49.93%和51.81%,同時亞裔的郊區人口比率也是少數族裔中最高的。

經過對20世紀80年代選舉失敗的反思,民主黨人日益認識到,即使在大都市贏得壓倒性的勝利,但如果在郊區以兩位數劣勢輸掉的話,也仍將輸掉整個選舉。這一認知推動民主黨啓動所謂的郊區戰略,以爭取更多的郊區選民——既包括白人選民,也包括其他少數族裔的選民。這種選舉策略的調整主要體現在如下三個方面。

第一,因應郊區族裔結構多樣化的發展,民主黨將在大都市中吸引少數族裔的諸多選舉策略複製到郊區。

一方面,以總統/國會議員候選人為核心,民主黨在郊區倡導更有利於少數族裔的經濟社會政策,其中最為核心的是住房和基礎設施政策。

20世紀70年代前的郊區化進程之所以為白人所主導,關鍵原因在於郊區“單一家庭分區”住房政策——這對家庭資產相對較少的少數族裔嚴重不利。因此,支持實施更有利於少數族裔的於1968年頒佈的《公平住房法》(Fair Housing Act of 1968)進行有助於緩解政治極化的基礎設施建設,就成為民主黨郊區化選舉戰略的核心內容。

從克林頓總統的福利政策到奧巴馬總統的全民醫療,再到拜登總統的美國就業計劃、基礎設施投資計劃、美國家庭計劃等,吸引共和黨支持者、農村人、藍領工人、郊區女性等郊區選民或中產階級,已成為民主黨吸引郊區選民的傳統戰略。例如,在2020年大選中,為贏得佐治亞州的郊區選票,拜登與兩位參議員候選人總共投入好幾億美元,其中最重要的領域是對郊區而言非常重要的基礎設施建設和郊區選民動員。

另一方面,民主黨加大了在郊區發展政黨積極分子網絡、建設專業組織、開展草根運動等努力。

由於其選區往往人口密集,民主黨的基層選舉策略歷來強調與選民直接接觸,鼓勵政黨積極分子與社區鄰居直接接觸,挨家挨户地拉選票,從而拓展選民網絡。郊區化選舉戰略啓動後,這種基層草根運動模式也得以推廣。

其中最為顯著的發展是,在特朗普贏得2016年大選後不到一個月時,一場席捲全美的抵抗運動開始興起,其代表是“不可分割”(Indivisible)網絡。該網絡以主要生活在郊區的受過高等教育的白人女性為主體,將幾乎所有族裔都吸納其中。該網絡在高峯時期有超過6000個團體註冊,實際運轉團體也超過2000個,是茶黨運動高峯時期實際運轉團體數量的兩倍以上。

“不可分割”網絡不僅在2017年反對特朗普廢除奧巴馬醫改法案的努力中曾有所斬獲,而且在幫助民主黨贏得2018年中期選舉的過程中也發揮了重大作用。

第二,鑑於少數族裔的財政能力相對較弱,民主黨的郊區化戰略高度關注更為富裕的郊區選民。

民主黨20世紀80年代的大選失敗不僅凸顯了其對郊區的忽視,也凸顯了隨着新政聯盟瓦解而來的競選籌資困難。

在1980年大選中,共和黨全國委員會所籌集的總統競選資金是民主黨全國委員會所籌資金的5倍;在國會議員選舉中這一差距更大,民主黨為其候選眾議員和參議員所籌集的競選資金分別為280萬美元和160萬美元,而共和黨籌集的這兩筆資金則分別是2030萬美元和2230萬美元。更為嚴重的是,直到1981年,民主黨全國委員會還在繼續償還1968年大選期間所欠的債務。

對競選資金的追求使民主黨將目光轉向主要來自高檔郊區且多從事高科技行業的雅達利民主黨人(Atari Democrats)及強調通過信息技術推動經濟增長的新民主黨人(New Democrats),以及其他與金融行業關係緊密的利益集團;其結果是,民主黨逐漸從傳統的工人黨轉變為新貴富人黨,來自新自由主義的富裕郊區選民的競選資助持續增長。例如,在2020年大選中,拜登及其競選團隊從居住在郊區的高薪華爾街選民手中籌集了7400餘萬美元的競選資金,而特朗普僅籌得1800萬美元——甚至低於2016年時的2000萬美元。

第三,民主黨的郊區化戰略缺乏持久的意識形態追求,更多的是短期選舉策略,進而帶有明顯的“主流化”(going mainstream)特徵。

導致這種狀況的原因主要有以下三個方面。

首先,儘管少數族裔持續遷往郊區,但白人始終佔據絕對多數的客觀事實使民主黨仍必須將白人選民的關切放在首要位置。

其次,隨着20世紀70年代後新政聯盟走向四分五裂,民主黨不再擁有一致的意識形態,而成為各種團體的大混合:既有新政聯盟的成分——主要關注勞工、經濟和社會福利等;也有新左派的成分——主要關注非洲裔、拉丁裔、婦女、老年人等人羣和性取向等社會和文化平等問題;還有南方民主黨的殘餘成分。

最後,隨着富有郊區的選民進入民主黨,民主黨內部的文化左派與經濟左派的分歧日益明顯,推動民主黨在社會政策上仍維持嚴格的自由主義,但在經濟政策方面卻向右派靠攏。

民主黨人往往既不能迎合富裕郊區的白人搖擺選民,也不能迎合相對貧困的少數族裔選民從根本上挑戰收入不平等、排他性分區、住房隔離、教育歧視、警察暴行和大規模監禁的訴求。在共和黨日益右傾時,民主黨卻只能努力維持相對中庸的“主流立場”。這不僅是20世紀80年代民主黨更強調組織方式改革而非意識形態調整的原因,也是温和派的拜登得以在2020年大選的黨內初選中勝出的原因。

民主黨大舉進入郊區並未引起共和黨的警覺,相反,後者仍迷信於其在郊區的歷史優勢,並將重點放在“文化戰爭”上。民主黨選舉策略的調整為其贏得了豐厚且持續的政治回報,具體表現為以下三個方面。

第一,根據美國選舉地圖有關選舉結果的歷史統計,郊區在民主黨的總統、眾議員和參議員三個層次的選舉中,都正在變得越來越重要。

在總統層次上,1980年民主黨獲得的郊區選票僅佔其所有選票的40%,但至2004年大選已突破50%;在2020年大選中,拜登獲得了54%的郊區選票。

在國會眾議員層次上,依照城市實驗室的標準,1992~2020年,民主黨在大都市即市中心以及人口密集郊區所獲選票佔其選票總數的比重大致保持在33%~41%的區間,在純農村所獲選票穩定在10%~14%之間。但在郊區,距離大都市越近,民主黨眾議員獲得的選票增長態勢越明顯:在中近郊即城郊結合部和人口稀少的郊區所獲選票佔其選票總數比重從1992年時的26.2%,上升至2020年的42.8%;但在農村郊區結合部,這一比率卻從20.8%下降到9.5%。

由於參議員的選舉以州為單位,因此郊區人口變化的影響較難識別。就郊區人口所佔比例超過一半的州而言,1992年時民主黨僅在其中不到一半的州贏得選舉勝利,2018年時卻有79%的民主黨參議員來自此類州。與此形成鮮明對比的是,來自農村人口超過一半的州的民主黨參議員目前只佔整個民主黨參議員的6%,在2019~2020年的第116屆國會中僅有3位,即來自佛蒙特州的帕特里克·李(Patrick Leahy)和伯爾尼·桑德斯(Bernie Sanders),以及來自蒙大拿州的約翰·特斯特(John Tester)。

第二,距離大都市區更近的中近郊地區在很大程度上已成為民主黨的安全選區。

就選票數量而言,距離大都市更近的中近郊和其他中遠郊的重要性相差不多,前者佔全美選票的29%,後者則佔27%。

如前所述,自1992年以來,民主黨總統候選人在歷次總統大選中都能獲得大都市中近郊的多數選票,而共和黨總統候選人則在其他中遠郊獲得多數選票。換句話説,大都市中近郊的投票傾向與大都市區更接近,而其他中遠郊則更接近農村地區。

從國會眾議員選舉的角度看,在1994年的中期選舉中,民主黨在20個最大的大都市的中近郊和其他中遠郊所獲得的席位比例差不多,分別為39%和40%。到2016年大選中,民主黨在20個最大的大都市中近郊獲得了其總席位的59%,而在其他中遠郊獲得的席位只佔其總席位的21%。

2018年的中期選舉結果更凸顯了這一態勢:民主黨在國會眾議院選舉中淨贏40個席位。這一重大選舉勝利被稱作“藍色浪潮”(blue wave),甚至“藍色海嘯”(blus tsunami)。但必須強調的是,民主黨的勝利仍主要來自大都市中近郊,共和黨仍守住了其在中遠郊的傳統優勢。事實上,共和黨贏得了20個最大的大都市的中遠郊71%的選票和全美農村選區82%的選票。

第三,受過高等教育且更為富有的郊區選民正日益聚集到民主黨周圍。

以華爾街為代表的高學歷且更為富有的選民,正日益從共和黨轉向民主黨。2012年,華爾街的選票有69%投向共和黨,31%支持民主黨;到2016年,支持共和黨的華爾街選民比例已經下降到50%,支持民主黨的選民比例則上升至49%。

從受教育程度來看,自1980年以來,擁有大學學歷的專業人士聚集的縣正越來越多地從共和黨轉向民主黨。根據皮尤研究中心的分析,拜登2020年所獲得的本科以上學歷的選票比希拉里高出3個百分點。根據《華爾街日報》對人口普查數據的分析,100個收入中位數最高的縣中有57%的選票支持拜登,而非特朗普。在全美擁有大學學位最多的100個縣中,84%的人投票給了拜登。

但也應指出,民主黨的郊區化戰略更多的是反應式、權宜性的,基本停留在選舉政治追求層面。

一方面,民主黨的郊區化戰略導致其選票高度集中,可能藴藏長期風險。

儘管拜登贏得了2020年大選,但在美國疾病控制與預防中心所劃分的6個地區中,民主黨僅贏得大型中心城市和大型外圍城市的選票。即使在這兩個地區,拜登所贏得的選區數量事實上也要比特朗普少。

另一方面,由於更關注白人選票,民主黨的郊區戰略在很大程度上是三心二意的。

由於少數族裔人口主要在中心城區,加上大都市區中近郊仍是白人佔據多數,因此民主黨的郊區化策略遠非想象中那樣傾向於自由主義,甚至可能使黨內領袖疏離於少數族裔的政治訴求。就連民主黨內部的少數族裔候選人也發現,在白人多數選區似乎更容易獲得成功。

2018年,共有17位少數族裔的民主黨眾議員從白人佔多數的郊區選區中勝出,這創下了新的歷史紀錄;另有5位少數族裔的民主黨眾議員來自少數—多數的郊區選區。在第116屆國會中,來自郊區的少數族裔民主黨眾議員的數量略超過中心城區,分別為49人和46人。

邁向自覺的郊區競爭:2016年後的選舉政治

儘管民主黨的郊區戰略卓有成效,但2016年大選仍揭示了其郊區基礎並不牢固的事實。同樣,特朗普在2016年的郊區大勝也不牢固。

正是郊區的搖擺性決定了2016年後連續三次選舉結果的重大差異;也正是這一搖擺性,使郊區的選舉重要性得以全面凸顯,並觸發了兩黨在郊區展開競爭的自覺意識,推動郊區競爭從自發邁向自覺。2020年人口普查後,共和黨調整了選區重劃戰略。這進一步固定了郊區競爭的既有態勢,為政黨重組的全面展開奠定了基礎。

自2016年以來的美國選舉政治凸顯了美國選舉的一個新特徵,即“城鄉對立、郊區決定”:在城市和鄉村對兩黨的支持涇渭分明的同時,郊區在兩黨之間搖擺並決定最終的選舉結果。一方面,近年的美國選舉政治展示出明確的城鄉對立模式,即民主黨控制人口密集、經濟發達的大都市及近郊選區;共和黨則掌握着人口稀少、經濟落後的農村及相鄰選區。

從人口密度與民主黨支持率的角度看,進入21世紀以來,人口密度越大的郊區,支持民主黨的可能性越高。

一項聚焦中西部地區的研究表明,民主黨候選人在2018年和2020年都獲得了更多的郊區選票支持。如果拉長考察時段還可以發現,民主黨獲勝選區的面積在持續縮小。整個美國中西部地區的面積約為194.25萬平方公里。2008年大選中,民主黨和共和黨所贏得的選區面積相當,分別是99.97萬平方公里和94.27萬平方公里。但2018年中期選舉後,兩黨所贏得的選區面積分別為28.23萬平方公里和166.02萬平方公里。

就選區平均面積而言,2008年大選中,兩黨選區的平均面積相差不大,民主黨為1.85萬平方公里,共和黨為2.01萬平方公里。但2018年中期選舉後,民主黨選區平均面積縮小至7073平方公里,而共和黨選區的平均面積則擴大到3.07萬平方公里。

從經濟發展水平看,民主黨更代表着財富集中的選區,共和黨的選票則更多地來自相對收入較低的選區。

布魯金斯學會的數據顯示,在2020年大選中,特朗普贏得了全國83%的縣(2497個)的選票,但這些縣的經濟產出只佔全美國內生產總值(GDP)的30%;儘管拜登只贏得了17%的縣(477個)的選票,但這些縣的國內生產總值卻佔到了全美的70%。相比之下,2016年,特朗普在2584個縣獲得勝利,其國內生產總值佔美國國內生產總值的36%;而希拉里贏得的472個縣的國內生產總值則佔美國國內生產總值的64%。

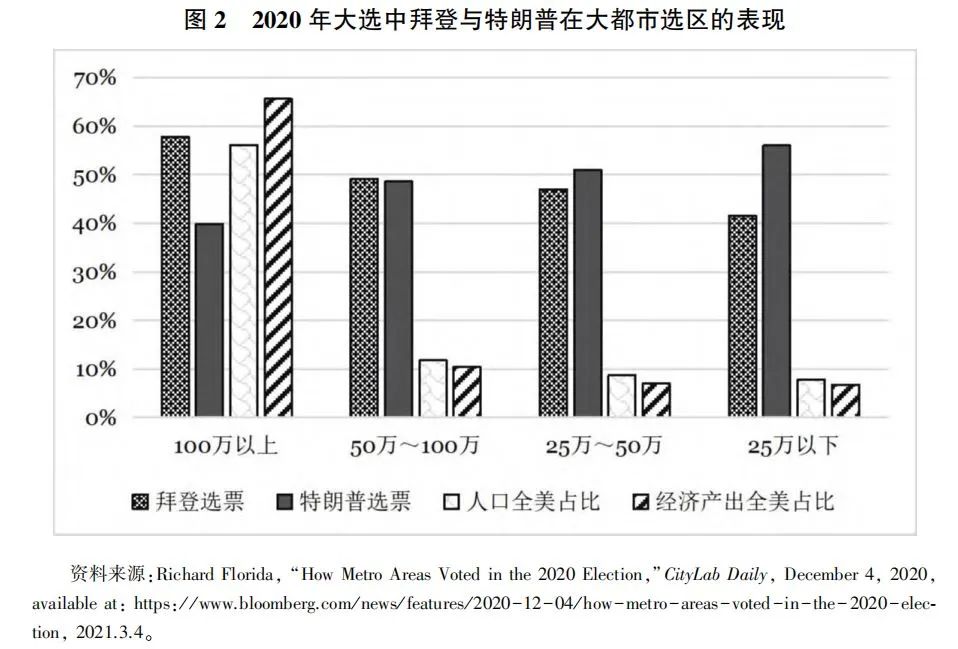

彭博社城市實驗室的數據也顯示出相似的趨勢。儘管特朗普在大都市選區的選票有所增長,但民主黨仍牢牢控制着人口密集的選區,包括大都市及郊區。這可從拜登與特朗普所贏得的選區和普通選票數量的比較中看出:儘管拜登所贏得的選區只佔全美選區的41%,但其所贏得的選票卻佔全美的54%;而特朗普所贏得的選區佔全美59%,但選票卻只佔全美的44%。

拜登贏得的大都市平均人口數量為130萬人,是特朗普贏得的大都市平均人口的4倍,後者只有30萬人。隨着大都市人口規模的下降,拜登所獲得的選票也相應下降,而特朗普所獲得的選票則相應上升(見圖2)。

整體而言,拜登所贏得的大都市區都是人口高度密集的,這裏的人口更加富裕,並且接受過更高層次的教育,人口占全美人口的57%,經濟產出佔全美79%。

民主黨和共和黨的城鄉對立進一步表現為分裂投票(split-ticket voting)大幅下降,安全選區、安全縣大幅上升。

所謂分裂投票是指,在總統大選年投票時,一個選民如果投票支持一黨總統候選人,那麼就會投票支持另一黨的國會眾議員候選人。

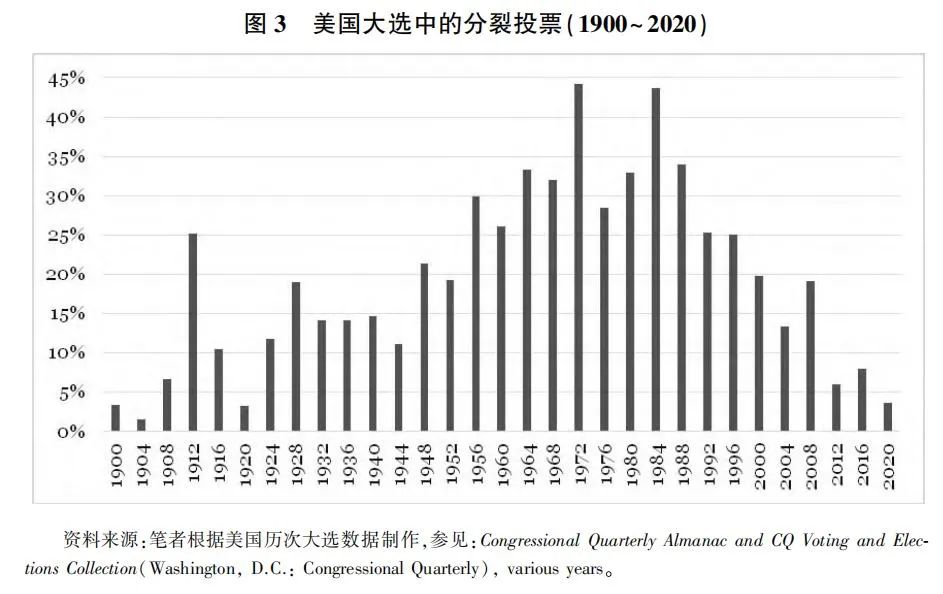

考察美國大選中的分裂投票趨勢可以發現,美國政治已經陷入高度極化,民主黨和共和黨的意識形態分歧前所未有,甚至相互反感。在2020年的總統大選中,僅有16個選區出現分裂投票,佔435個國會選區的3.68%。這是自1900年以來的第四低紀錄,也是自1924年以來的最低紀錄,更低的紀錄分別出現在1900年、1904年和1920年。

事實上,進入21世紀以來,美國大選中的分裂投票顯著下降,並在長達20年的時間裏始終低於20%的水平。在美國大選歷史上,類似情況僅發生在1952年以前(見圖3)。與此密切相關的是,大選年中總統得票與眾議員得票之間的相關度正在持續上升。2000年,在特定選區,來自同一政黨的總統候選人和眾議員候選人同時獲勝的概率僅為30%;而到2020年,這一概率上升到85%。

分裂選票的下降與安全選區(landslide districts)的增加是同一現象的不同側面。

所謂安全選區是指一黨得票率明顯高於另一黨的選區;其衡量指標大致有三個,由低至高分別為10%、15%和20%。

以一黨得票高於另一黨20%的高標準衡量,美國在1980年時的安全縣僅有391個,而到2020年已經達到1726個;到2016年時,安全縣的數量更是達到2474個,創下了迄今為止的最高紀錄。1976年時,約有26%的選民居住在安全縣中,到1992年增至37.7%,2016年增至60.4%,2020年回落至58.2%。

與安全縣的增長同步的是,自1997年以來,安全選區數量迅速從1997年的271個增至2017年的363個;同時,搖擺選區或競爭選區的數量明顯下降,從1997年的165個降至2017年的72個。

無論是安全縣還是安全選區,都反映了城鄉對立的極化態勢,且共和黨都佔據重大優勢;或者説,共和黨仍控制着廣大的鄉村及與之相鄰的遠郊地區。

從安全縣的數量變化來看,1992年時,民主黨的安全縣數量與共和黨不相上下(533:592),但至2016年時卻只有共和黨的11%(242:2232)。在安全選區方面,共和黨也佔有明顯優勢:自1997年以來,民主黨的安全選區始終未超過共和黨的87%。

另外,在城鄉對立的同時,兩黨在郊區的競爭格局遠未固定,而這一搖擺性賦予郊區前所未有的選舉重要性。

從總統大選來看,郊區選民在2016年和2020年完全不同的投票行為,決定了特朗普和拜登的命運。根據美國社區研究項目,拜登在2020年大選中僅贏得15類縣中的3類,即大城市縣、高校縣和城市郊區縣;而特朗普在2020年大選中輸掉了美國100個人口最多的縣中的91個,比在2016年多輸掉了4個。

具體而言,特朗普在2016年大選中獲勝的縣都是以白人工人階級為主的縣,包括老齡農村縣、工人階級縣、中部農村縣、福音教徒聚居縣、灰色美國縣以及中部郊區縣。其中尤其關鍵的是,特朗普贏得了密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的中部郊區縣,進而成功獲勝。

這些關鍵性的中部郊區縣分散在賓夕法尼亞州、俄亥俄州、密歇根州和威斯康星州,是這些州的藍領選民的聚居地,如賓夕法尼亞州的路澤恩縣(Luzerne)、俄亥俄州的斯塔克縣(Stark)和密歇根州的馬科姆縣(Macomb)。

這些縣在1980年時幫助里根贏得了大選,此後一直投票給民主黨總統候選人。在2012年大選中,密特·羅姆尼(Mitt Romney)贏得了77箇中部郊區縣中的45個,但這並不能保證他獲得這些相對分散的縣所在的州的選舉人團票。特朗普贏得了62箇中部郊區縣,特別是贏得了密歇根州的6個、賓夕法尼亞州的14個、威斯康星州的7箇中部郊區縣。正是這些縣的幫助使特朗普最終贏得這3個州,併成功入主白宮。

但2020年大選的結果表明,特朗普丟失了高校縣、駐軍縣和遠郊縣,並最終輸掉了連任選舉。高校縣一向是年輕人的聚集地,在2016年更支持特朗普。駐軍縣由於人口流動性大且族裔混雜,投票傾向有可能變化較快。因此,真正導致特朗普在2020年大選中失敗的是遠郊縣。

相比2016年,拜登在遠郊縣所獲得的選票比例為43.3%,比希拉里高出約5個百分點,選票數量淨增長約6個百分點,創下了民主黨自2000年以來的最好紀錄。在2020年大選中,特朗普仍以12個百分點的優勢贏得遠郊縣,但卻創下自2000年以來共和黨總統候選人在此類縣中的最低紀錄。其核心原因在於,遠郊縣的富裕且受過良好教育的白人數量持續增長,而他們對特朗普的族裔動員策略高度反感。

整體上看,特朗普贏得了15類縣中的12類,且在部分縣的獲勝優勢繼續擴大。例如,在老齡農村縣,特朗普的優勢增加了1.6個百分點,達到56%;在福音教徒聚居縣,增加了7個百分點,達到51%;在工人階級縣的優勢也增加了7個百分點,達到47%;此外,特朗普在中部農村縣、摩門教徒縣、灰色美國縣等的優勢都超過20個百分點。相比之下,拜登在城市郊區和大城市縣的優勢都不到25%,而在高校縣的優勢不足10%。這充分説明,農村的選民仍堅定地支持特朗普,而大城市及中近郊都是民主黨的票倉,郊區才是決定選舉結果的關鍵。

依據美國疾病控制與預防中心的標準也可發現,在2020年大選中,除農村和非中心縣之外的所有地區都更支持民主黨人:大型外圍城市對拜登的支持率相比希拉里增長了4.3個百分點,中等城市增長了3個百分點,小城市增長了2.8個百分點,大型中心城市增長了0.7個百分點,微型城鎮增長了0.5個百分點;而特朗普在農村地區的支持率則增長了0.95個百分點。

從國會議員選舉的角度看,郊區的重要性也日益明顯。

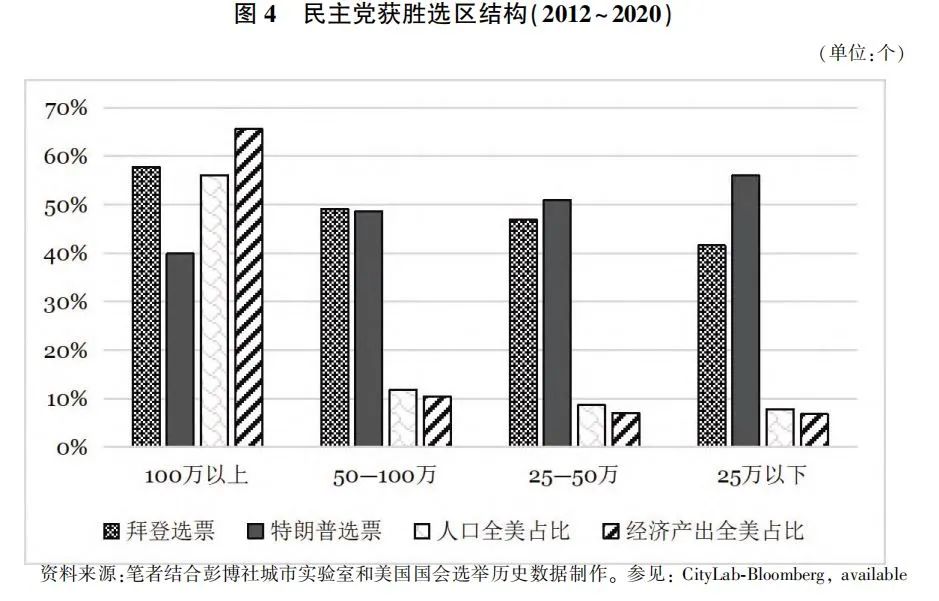

依據城市實驗室的標準,在2012~2020年的國會議員選舉中,民主黨議員的增長主要在中近郊,即人口密集的郊區、城郊結合部和人口稀少的郊區。如圖4所示,在34個市中心選區中,民主黨僅在2012年獲得15個,其後歷次選舉都不到10個,自2016年起一直是9個;同樣,在70個純農村選區中,民主黨在2012年以來的歷次選舉中都僅獲得30餘個,在農村郊區結合部的114個選區中,也僅獲得20餘個。

民主黨在2018年中期選舉和2020年大選中之所以能獲得國會眾議院多數席位,其關鍵在於人口密集的郊區、城郊結合部及人口稀少郊區的席位有所增長。例如,與2016年大選相比,民主黨在2018年中期選舉中贏得的人口密集郊區席位增加了11個,城郊結合部席位增加了16個,人口稀少郊區席位增加了14個。

換句話説,在2018年中期選舉中,民主黨收穫的席位有75%來自郊區選區。儘管2020年略有減少,但仍是郊區幫助民主黨贏得了國會眾議院的多數席位(見圖4)。

美國選舉政治新近發展的主要矛盾之處在於,是郊區搖擺性的凸顯而非重要性的上升推動民主黨和共和黨的郊區競爭逐漸從自發轉向自覺。

例如,在2018年中期選舉獲得重大勝利後,民主黨很快將2020年大選的關鍵戰場設定在郊區。事實證明這一決策是正確的,儘管獲勝的郊區選區數量有所下降,但仍使民主黨贏得了2020年大選。

雖然共和黨也意識到郊區重要性的上升,選舉結果卻表明,特朗普並未賦予郊區足夠的重視。不過,2020年人口普查後的選區重劃為兩黨特別是共和黨進一步調整其郊區戰略提供了重要機會,因為選區重劃決定着未來10年的選舉地理。

截至2022年2月9日,美國已有308個選區得以重劃。對已重新劃定選區的分析顯示,共和黨正對其選舉戰略進行重大調整,即從2010年人口普查後的進取性重劃戰略轉變為當前的防禦性重劃戰略。

在2010年人口普查後的選區重劃中,共和黨設法最大限度地提升其代表性,因此其選區重劃戰略包括三個要素:

一是將支持民主黨的地區劃分為儘可能多的碎片化地區;

二是將已碎片化的民主黨支持地區與主要支持共和黨的鄉村地區相結合,組成新的選區;

三是使共和黨在儘可能多的選區裏保持微弱優勢。

這一“鄉村包圍城市”的進取性戰略,理論上可為共和黨贏得更多選區。但過去10年裏的三項發展,使共和黨不得不對其選區重劃戰略做出重大改變。

一是城鄉對立固化與郊區的“民主化”發展態勢明顯。共和黨在2010年後的選區重劃戰略很快被郊區人口的變化所抵銷:2012~2020年,郊區支持民主黨的選民增長了5個百分點,使2010年選區重劃時所預留的優勢化為烏有。

二是共和黨對選區重劃的控制能力下降。2010年,共和黨掌握着210個選區的重劃權力,但到2020年下降為184個;相比之下,民主黨卻從44個增至75個;此外,由獨立委員會重劃或不需要重劃的選區數量由181個減少到176個。

三是新冠肺炎疫情使更多傾向於民主黨的選民遷往郊區。疫情凸顯了“暴露密度”(expose density)問題,加上遠程辦公變得更加普遍,導致郊區的吸引力迅速提升。根據一項研究,有1400萬~2300萬美國人可能會在允許遠程辦公的情況下遷往郊區。

這樣一來,在2020年選區重劃中,共和黨不得不採取更加安全的辦法,設法使自身和民主黨的支持者更加集中,進而確保自身選區變得更加安全。換句話説,共和黨在2010年選區重劃時採取農村“進攻”郊區的戰略,但在2020年卻採取了“守住”農村選區的戰略。

這一戰略改變的結果是,兩黨的安全選區將進一步增加,而競爭選區則明顯減少。在已劃定的308個選區中,有151個選區強烈支持拜登,比2020年增加了8個;競爭性選區有41個,比2020年減少了20個;強烈支持特朗普的有116個,比2020年增加了12個。

結語

從政黨重組的週期規律看,美國當前的確已進入第七輪政黨重組週期,儘管目前的“城鄉對立、郊區競爭”仍難以被認定為下一個政黨體系的核心特徵。究其根源,很大程度上在於郊區自2016年大選以來所表現出的重大不確定性及其所並引發的多重學術和現實困惑。

一方面,在城鄉選舉傾向相對穩定的情況下,郊區卻成為各種議題的統合空間,但遠未形成固定組合,因此極易受議題間相互關係變化的影響。

例如,2016年大選的分裂線是種族、經濟和教育等,但2018年和2020年則變成了性別、地區和教育。又如,受過本科及以上教育的白人、少數族裔往往更傾向於民主黨,而高中及以下學歷的白人往往更傾向於共和黨,但這三個羣體在城市、鄉村和郊區的組合並不相同,進而也對特定空間的整體投票傾向有着重要影響。而動員近郊和中遠郊不同羣體的具體議題變化,事實上是決定2016年和2020年大選結果的重要因素。

另一方面,正是由於郊區尚未出現穩定的議題組合模式,才會出現導致疑似關鍵選舉的連續出現——歷史上的政黨重組一般只有一次關鍵性選舉——並誘發對政黨重組的重大關注。因此,2020年選區重劃意味着郊區競爭正從自發邁向自覺,共和黨正從進攻轉向防禦,並可能推動政黨重組全面啓動。

仍需進一步探討的問題是:雖然地理因素特別是郊區因素正變得日益重要,但它更多的是議題與空間相互結合的後果,因此,即使新一輪的政黨重組由郊區所決定,仍需繼續關注美國政黨政治是否會實現從議題主導向地理主導的過渡。

如果答案是肯定的,那麼諸多議題而非單一議題在特定空間的組合模式的穩定過程以及由此而來的連續性疑似關鍵選舉,對政黨重組意味着什麼?地理主導模式下的政黨重組是否會出現連續性、搖擺性關鍵選舉,從而無法延續既有的單一關鍵選舉識別政黨重組的模式?

由郊區決定的政黨重組正在展開,卻也帶來了更多的理論和現實困惑。