張維為:“文明型國家”話語的形成及其對全球政治敍事的影響

【文/張維為】

2020年8月6日,英國記者、作家阿里斯·路西諾(Aris Roussinos)模仿《共產黨宣言》的開篇這樣寫道:“一個幽靈,一個‘文明型國家’崛起的幽靈,正在自由主義西方徘徊。”2021年11月,芒克論壇邀請筆者對話,主題是“何謂文明型國家”。

2022年5月,美國《國家利益》雜誌刊文《文明型國家的魅力》(The Allure of the Civilizational State),該文章聚焦於同年4月在紐約舉行的主題為“文明型國家與自由主義帝國——兩者是否終將碰撞?”的研討會。

文章認為,一種悄然形成於中國和俄羅斯的“文明型國家”論述已開始危及西方主導的自由主義世界秩序。這次會議除了有學者參加外,美國多位前高官也與會發言。文章稱“文明型國家”話語公開蔑視西方“在世界範圍內大行其道的自由主義範式”,已經在非西方世界產生了相當的影響,而且對西方世界內部的左右兩翼也產生了影響。

2022年6月29日,香港迴歸祖國25週年前夕,香港外國記者會(The Foreign Correspondents’Club,FCC)邀請筆者演講互動,主題是“文明型國家與民主和香港的未來”。顯然“文明型國家”話語已經走出學術象牙塔,成為影響全球政治敍事和戰略抉擇的某種“顯學”。

本文旨在梳理“文明型國家”話語的來龍去脈,概述非西方世界及西方世界關於“文明型國家”的主要論述,並就“文明型國家”話語對全球政治敍事的影響及其原因做出一些初步判斷。

“文明型國家”概念的提出

國際學術界從文明視角研究人類政治的傳統由來已久,從斯賓格勒的《西方的沒落》到湯因比的《歷史研究》,從布羅代爾的《文明史》到亨廷頓的《文明的衝突與世界秩序的重建》等,都是這方面的經典著作。

但西方主流學者似乎從未深入關注過古老文明與現代國家融合的可能性。國內學者從文明視角探討中國與世界也有不少著作,但由於種種原因,聚焦於中國模式可能引領乃至重塑世界的論著甚少。

作為長期關注中國現代化進程,特別是中國模式和中國話語的研究者,筆者通過對不同文明和國家的廣泛考察和比較研究,得出一個慎重的結論:中國已經通過長期不懈的探索,成為一個把數千年沒有中斷的古老文明與一個超大型現代國家結合起來的國家,並在許多方面實現了對西方國家和西方模式的超越。筆者把這樣的國家定名為“文明型國家”,以區別於西方學術界長期占主導地位的“文明-國家”敍事。

這種敍事的經典的表述就是美國政治學者白魯恂(Lucian Pye)所説的中國是“一個佯裝成民族國家的(古老)文明”(a civilization pretending to be a nation-state)。白魯恂認為,由於中國古老文明的影響,中國不可能形成包括現代政治、現代經濟、現代社會在內的現代國家。他篤信現代國家只能是“民族國家+西方民主政體”這種顯然已經落伍的標準。

美國政治學家、漢學家白魯恂。圖源:維基百科

英國學者馬丁·雅克(Martin Jacques)於2009年出版了《當中國統治世界》一書,力求把“文明-國家”概念中性化。他認為,作為一個沒有中斷的古老文明,中國永遠不會成為另外一個西方國家,中國的崛起必將深刻地影響世界格局的演變。

但馬丁·雅克亦認為,中國文明和現代國家特性之間會有某種張力乃至衝突,這種衝突“可能把中國拉向不同的方向”。他認為中國今後可能在東亞以某種形式復活自己歷史上存在過的朝貢體系,而中國人的種族優越感也可能對現有國際秩序構成某種挑戰。

筆者則認為,今天的中國首先是一個現代國家,但中華文明的種種特質又使其與眾不同,因為中國已經融合古代文明與現代國家的長處而崛起。作為一個現代國家,中國接受現代主權和人權的主要觀念,不會恢復朝貢體系,也不會擁抱種族優越論。

筆者於2010年正式提出“文明型國家”命題和理論框架,強調中國首先是一個超大型的現代國家,其現代性融入了自己悠久文明的許多傳承,這使中國在許多方面實現了對西方模式的超越。

例如,“文明型國家”的“良政還是劣政”範式超越了西方的“民主還是專制”範式,中國“民心”和“民意”結合模式超越了西方僅依靠“民意”的模式,中國“選拔+選舉”模式超越了西方僅依靠選舉的模式,中國“混合經濟”模式超越了西方新自由主義經濟模式,中國的自由與自律平衡的價值觀比西方的自由絕對化更具現代性,等等。

筆者先後出版了三本專著,從不同層面論述“文明型國家”:《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》(2011年)、《中國超越:一個“文明型國家”的光榮與夢想》(2014年)、《文明型國家》(2017年)。其中《中國震撼》的銷量過兩百萬,被譯成十來種文字,在國內外均產生了相當的影響。

雖然筆者正式提出“文明型國家”的時間是2010年,但自己形成“文明型國家”理論框架則是一個更為長期的研究和思考的過程,甚至可以追溯到1980年代中期筆者與白魯恂教授本人的接觸。

1985年10月,時任美國麻省理工學院政治學教授、美中全國關係委員會理事會副主席的白魯恂以專家身份,隨美國知名人士代表團訪華,先後會見了中國國家主席李先念、中共中央書記處書記胡啓立、外交部部長吳學謙等。這些會見都由筆者擔任翻譯。白魯恂給我留下了較為特殊的印象,他每次會見中國領導人都積極提問,但會見後又常常抱怨中國政治哲學和文化的所謂“缺陷”。

一次中美雙方互動時提及“實踐是檢驗真理的唯一標準”,他表示不以為然,他認為這樣的政治哲學是不明智的,沒有一個政府的合法性可以建立在政績上,如果建立在政績上,那麼政績差了合法性就沒有了。後來筆者自己從事學術研究後,深感白魯恂的學術偏見影響了不少美國“中國問題專家”和中國政治學者。

1988年,筆者考入瑞士日內瓦大學國際問題高級研究院(IUHEI)攻讀博士學位。筆者利用這段較長的穩定時間,對中國波瀾壯闊而又跌宕起伏的改革開放進程,特別是意識形態與中國改革開放的互動關係,進行了比較系統的梳理和研究,逐步形成了自己關於中國發展模式的較為完整的思考和判斷。

1994年6月,筆者以優異成績通過博士論文答辯,並在博士論文基礎上,於1996年修訂、出版了第一部英文專著《鄧小平時期的意識形態與經濟改革(1978—1993)》(Ideology and Economic Reform under Deng Xiaoping(1978-1993)),在國際學界受到好評。

當時西方國家還陶醉在冷戰勝利的歡慶之中,十分看衰中國政治體制和發展模式,而筆者通過比較紮實的研究,認為中國已經探索出自己的成功之道,即中國模式。2000年,筆者出版了第二部英文專著《改造中國:中國經濟改革及其政治意義》(Transforming China:Economic Reform and Its Political Implications),國際反響也不錯,筆者認為中國已經探索出自己的成功模式,雖有不足,但經得起國際比較。

與此同時,本着“讀萬卷書,行萬里路”的信念,自1983年以來筆者幾乎每年都實地走訪、考察一些國家,至2006年7月終於完成了實地考察百國的心願。筆者走的地方越多,研究越深入,越覺得西方對中國和世界的主流敍事存有太多的問題,越覺得需要一種對中國和外部世界的整體把握,才能真正讀懂中國和世界。

本着這樣的認知,筆者開始結合自己的百國之行以中文撰寫“思考中國三部曲”,提出:“一個民族要真正崛起,就需對自己的過去、現在和未來有一種總體上的認知和把握,唯有這樣,這個民族才能目光遠大、無懼風浪、國運昌盛。”

筆者還這樣寫道:“在一些涉及中國崛起的關鍵問題上,自己走的國家越多,形成的比較和感悟也越多,自己竟以為這樣的比較和感悟也可以算是對事物發展的某種總體認知和把握,故不揣膚淺,信筆直書,以求與所有關心中國命運的人共同探討這些環繞在心的問題。”與此同時,筆者也在西方主流媒體發表一些關於中國模式的文章。

2006年11月2日,筆者在《紐約時報》國際版發表了一篇題為《中國模式之魅力》的評論文章。當時中非合作論壇召開在即,準備參加論壇的非洲領導人人數超過參加非盟首腦會議的領導人人數。筆者認為他們來中國參加這個論壇,不僅是為了推動貿易、投資和援助,也是為了瞭解中國發展模式。

在走訪百國後,筆者發現,美國模式在非西方國家總體上非常失敗,並做了一個預測:對於整個南方世界來説,中國模式將會比美國模式更有吸引力。當時,國內外關於中國模式的爭論正方興未艾。隨着互聯網的興起,唱衰中國模式在國內學術界和網絡空間幾乎佔主流,筆者則認為中國模式雖有不足,但在國際比較中相對勝出,甚至明顯勝出。筆者於2008年出版了充分肯定中國模式的《中國觸動全球》一書,產生了一定的影響。

2009年10月,筆者應邀參加法蘭克福書展,見到時任上海世紀出版集團總裁陳昕。他高度肯定《中國觸動全球》一書,認同筆者的主要觀點和敍述方法,希望筆者的下一本書由他來出版。筆者告知他,自己正在寫一本新書,基本構思是從一個5000年延續不斷偉大文明覆興和超大型現代國家的視角,來探討中國模式與中國話語,估計半年左右可以完稿。

筆者最後於2010年4月完成了全書的初稿,並花了不少時間構思書名,最後定名為《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》。筆者為“文明型國家”加了引號,表示這是一個貫穿全書的新概念,以期引起關注。筆者在書中闡述了“文明型國家”的概念、特徵、模式、制度安排、核心理念及政治話語等,指出,“18、19世紀世界上崛起的第一批國家,如英國、法國等,其人口都是千萬級的;20世紀崛起的第二批國家,如美國、日本等,其人口是上億級的;而今天21世紀中國的崛起,其人口是十億級的,超過前兩批國家的人口總和。這不是人口數量的簡單增加,而是一個不同質的國家的崛起,是一個五千年文明與現代國家重疊的‘文明型國家’的崛起,是一種新的發展模式的崛起,是一種獨立政治話語的崛起,它給世界帶來的可能是新一輪的‘千年未有之大變局’”。

陳昕收到書稿初稿後十分高興,提了一些修訂意見,還專門寫了一個出版方案,其中談道:“這部著作提出了‘文明型國家’這一新概念,並把‘文明型國家’的崛起作為全書分析和論述的主線。西方學術界長期以來,一直把‘民族國家’與‘文明國家’對立起來……. 他們把中國數千年‘文明’形態的國家看作中國建設現代國家的障礙和包袱,認為正是這個原因,中國無法形成具有現代法律、經濟、國防、教育、政治的‘民族國家’(現代國家)。張維為通過研究指出,今天的中國已經是把‘民族國家’與‘文明國家’融為一體的‘文明型國家’。”

陳昕提出,“張維為關於‘文明型國家’崛起的命題及分析顯然具有很高的學術價值,它有助於我們更加深入地總結和理解這30 多年來中國改革開放所取得巨大成績的深層原因,堅定我們走自己的路的決心和信心”。

2010年5月26日,筆者在上海春秋研究院以“中國模式和普世價值”為題闡述了自己關於“文明型國家”的一些觀點,指出,“中國是個文明型國家,有自己獨立、完整的各個方面的體系,這所產生的影響使她可以成為不斷產生新標準的源泉”。這個發言的部分內容刊登於2010年7月的《社會觀察》雜誌,這應該是“文明型國家”概念第一次出現在中國紙媒上。

2010年5月27日,筆者在上海“文匯講堂”以“世界發展中的中國模式”為題做了演講。當時國內很多人不自信。在互動環節中,一位聽眾提出“中國模式肯定無法持續”。筆者説,一切在於比較。中國模式並非十全十美,但在國際比較中相對勝出,如果由於種種原因,中國模式最終被我們自己否定掉,那麼中國將會出現天下大亂,但大亂之後中國人民還會重新站起來,再回到這條正確的道路上,只是代價會太大,我們要儘量避免。

筆者的演講是這樣結尾的:“中國的崛起不是一般國家的崛起,而是世界上唯一的一個‘文明型國家’的崛起。所謂‘文明型國家’就是説中國不僅具有政府、經濟、國防、教育等現代國家的特徵,而且具有自己獨特的傳統文明的所有特徵。中國‘文明型國家’的一個最大特徵就是中國具有自己獨立的思想體系和文化原創性。在人類主要知識領域內,中國都有自成體系的東西,如政治、哲學、宗教、語言、建築、美術、音樂、文學、軍事、教育、體育、醫學等都是這樣。我也相信隨着中國的崛起,隨着中國模式的崛起,伴隨而來的一定是中國話語的崛起,而這種話語背後是一個五千年文明的底藴和力量,它會震撼甚至重塑 21 世紀的世界。”第二天,上海《文匯報》以《中國模式是“最不壞的模式”》為題做了報道,但沒有提及“文明型國家”概念。

2010年11月,應上海社會科學院之邀,筆者參加了第四屆世界中國學論壇。自己當時剛剛校對完《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》書稿清樣,筆者為論壇提交的論文《“文明型國家”視角下的中國模式》也源於這部書稿。“文明型國家”概念及其理論框架第一次比較完整地闡述和發佈,就是筆者給論壇提交的論文以及當時國內媒體的報道。

筆者於2010年11月7日在論壇上介紹自己的論文,第四屆世界中國學論壇官網當日(國務院新聞辦公室官方網站同日轉載)做了報道:“11月7日上午,在第四屆世界中國學論壇第一分會,瑞士日內瓦大學亞洲研究中心高級研究員張維為作了題為《‘文明型國家’視角下的中國模式》的報告。

他認為中國‘文明型國家’具有八大特徵,即超大型的人口規模、超廣闊的疆域國土、超悠久的歷史傳統、超深厚的文化積澱,以及獨特的語言、獨特的政治、獨特的社會、獨特的經濟。這些特徵本質上反映了中國漫長曆史整合而形成的‘百國之和’的大格局,也規範了中國發展道路的獨特性和中國模式的所有特點。

在中國模式引導下,中國‘文明型國家’的特徵構成了中國崛起的最大優勢。中國的崛起是世界上唯一的‘文明型國家’的崛起,這種崛起必將深刻地影響國際秩序的演變和世界的未來。”這應該是中國官方網站第一次公佈“文明型國家”概念,筆者用英文撰寫的論文摘要也一併在官方網站上被刊登出來,標題是:The China Model:A Civilizational State Perspective(Abstract)。這應該是世界上第一次出現“civilizational state”這個英文概念。

2010年11月8日的《人民日報》以《真實中國需要多樣呈現》為題也報道了這次論壇。但文章使用的仍然是西方漢學家常用的“文明-國家”這個概念,而非“文明型國家”概念。

文章是這樣寫的:“關於中國模式的爭論也成為此次論壇的焦點,即使是‘中國通’之間的觀點也不盡相同。張維為認為,中國模式形成於中西方文化大規模的碰撞和激盪,是國際互動與競爭的產物,這是我看好中國模式的原因。張維為指出中國的崛起引起了全世界的關注,重要的原因是中國以自己特有的方式,或者説是以中國模式崛起的,這是一個擁有 5000 年曆史的文明國家的崛起,在廣度、深度、力度上都是前所未見的。超大型的人口規模、超廣闊的國土、超悠久的傳統、超深厚的文化積澱,再加上獨特的語言、獨特的政治、獨特的社會、獨特的經濟,構成了完全嶄新的中國模式。”

從今天網上可以搜索到的信息來看,當時國內紙媒提及“文明型國家”的只有2010年11月8日出版的上海《新聞晨報》。2010年12月10日出版的《社會觀察》雜誌全文刊登了筆者的論文。

從2010年11月7日論壇的現場反應來看,復旦大學姜義華教授高度肯定了筆者的論述,他認為“百國之和”這個概念抓住了要害。但不少學者對筆者的觀點都有保留。

一位學者説:“現在提中國模式還太早,無論是對西方學者還是對中國學者而言,這都是一個100年後才能夠或者需要討論的問題。”另一位學者説,“中國模式還沒有真正經歷過危機,萬一經歷危機恐怕就不行了”。

筆者問他:“那為什麼中國能夠避免這麼多危機呢?”他私下與我爭論:“什麼中國模式?這麼多中國人要移民。”筆者回答説,“不用擔心,一出國就愛國,這是大概率的事情”。

另一位學者對筆者提出的“文明”概念提出質疑,他認為,在西方的文化傳統中,“文化”與“文明”含義不同,例如德國人的“文明”恰恰是現代化的物質的東西,而在中國語境下,現代文明往往跟現代性和普世價值聯繫在一起。

筆者做了解釋:我使用的“文明”與四大文明古國中的“文明”一致,而不同文明下許多文化價值是可以共享的,但它們的優先順序可能是不一樣的。另一位學者認為,在中國模式爭論的背後是中國發展從過去的“發展不足”到後來的“發展不當”,現在仍然面臨許多“深層次的矛盾和問題”。總之,當時的討論熱烈而坦誠,這是一場頗有意義的真正討論。

《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》一書於2011年1月出版後即成為暢銷書,短短三個月內,幾度斷貨,六次加印,一時洛陽紙貴,同時國內關於中國模式的爭議也愈加激烈。

《中國震撼》。作者:張維為

當時的一篇報道這樣寫道:“在思想界,《中國震撼》的出版使得中國崛起、中國模式的話題更加火熱,將所謂‘普世價值派’與‘中國模式派’的論爭推向白熱化。在美國生活近20年的北大教授陳平説,‘《中國震撼》給我們這些受過西方教育的人強烈的思想震撼’,但亦有論者針鋒相對地使用‘中國遺憾’一詞與之PK,寫出洋洋萬言的長文批駁《中國震撼》。網絡上的爭論更是尖鋭乃至水火不容,贊聲罵聲響成一片。”

“文明型國家”話語走向世界

筆者把“文明型國家”翻譯成civilizational state是有原因的。如前所述,筆者不認同白魯恂等西方主流漢學家詮釋的“文明-國家”概念(civilization-state),認為需要一個新的英文概念來加以準確表述。當時筆者首先想到的就是civilizational state。但在2010年,從可以查到的《新英漢大辭典》《牛津百科大辭典》等大型工具書來看,英國英語中似乎還沒有“civilizational”這個詞,只有civilized(本意為“開化的”),它的對應詞是“野蠻的、愚昧的”,這顯然不是筆者要表達的意思。

筆者想用的civilizational state,其對應詞應該是“民族-國家”(nation-state),即西方觀念中的“現代國家”。而筆者定義下的“文明型國家”涉及的人口、疆土、傳統、文化等都是古代與現代的結合,都是“nation-state”難以容納的。唯有civilizational才能更為準確地表達筆者的本意,而且重點必須落在state上,“文明型”只是修飾詞。正因如此,儘管英國英文辭典裏似乎還沒有這個單詞,筆者就這樣用了,相信這個詞的結構(civilization+詞綴al)可以不言自明。

2011年2月4日,筆者應荷蘭參議院的邀請,在古色古香的參議院大廳做了題為“一個奇蹟的剖析:中國模式及其意義”的主旨演講,概述了筆者關於中國模式與文明型國家的觀點。

筆者説,由於種種原因,一些歐洲人總認為中國就是一個放大的東德,正在等待一場“顏色革命”,“然而,中國不是放大的東德,也不是任何一個普通國家,而是一個‘文明型國家’,中國有世界上最悠久的統一國家的歷史;中國是數千年古老文明與現代國家形態幾乎完全重合的唯一國家”。荷蘭參議院議長範德林登(Rene van der Linden)主持了演講,多位政要出席,我們進行了良好的互動。這個演講對西方一些國家的政治精英產生了一定的影響。

西方主流媒體中最先報道“文明型國家”的是英國《經濟學人》雜誌。2011年6月16日《經濟學人》Banyan專欄以略帶嘲諷的標題《天下無新事》(Nothing New under Heaven)做了報道:今天中國最熱銷的書之一是張維為的《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》,中國學者不願被西方主導的“民族國家”概念所束縛,要追溯自己的古老文明,張維為稱“中國是世界上唯一一個把古老文明與超大型現代國家融為一體的‘文明型國家’,並日益從自己的文明之根尋求啓迪、規範和標準”。這篇文章的基本立論還是白魯恂的論述,即古老文明本身是現代國家建設的包袱,而非財富。

同月,美籍日裔學者、《歷史的終結及最後一人》的作者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)來滬訪問。上海春秋研究院和《文匯報》社安排筆者和他於6月27日下午進行了一場很有意義的辯論。

日裔美國作家、政治經濟學者弗朗西斯·福山。圖源:維基百科

福山所持的觀點並不複雜:西方式的自由民主代表了人類歷史的最高階段,在這個意義上,歷史終結了。蘇聯的解體和東歐的崩潰似乎印證了他的觀點。在與他辯論的過程中,筆者以中國是一個“文明型國家”立論,指出“文明型國家”有自己的發展規律和邏輯,中國還處在自己“全面上升的初級階段”,中國正在探索超越西方模式的下一代的政治、經濟、社會和法律制度。

當時正值“阿拉伯之春”爆發不久,他認為中國也可能經歷“阿拉伯之春”,筆者認為不可能,並用中國標準分析了“阿拉伯之春”的困境,認為埃及這樣的國家恐怕還沒有成熟到中國辛亥革命時期的水平,筆者預測“阿拉伯之春”不久將變成“阿拉伯之冬”。後來證明筆者是世界上最早做出這個預測並創造了“阿拉伯之冬”概念的人。

同樣,本着“文明型國家”的邏輯,在福山提到中國需要政治改革時,筆者指出中美兩國都需要政治改革,但美國政治改革的迫切性比中國更強,因為中國的政治改革已經融合了傳統文明和現代文明的元素,而美國的政治制度還屬於前工業時期的產物,如果不進行實質性的政治改革,美國將選出比小布什還差的總統,美國走衰的速度還會加快。現在看來筆者的預測也是靠譜的。

換言之,“文明型國家”理論是對中國崛起與中國模式底層邏輯的建構,對解構西方話語(特別是西方的所謂“普世價值”話語),建構中國話語,以中國作為標準進行跨國比較和預測等大有裨益,它是可以與西方主流話語進行對話、交流乃至交鋒的原創性中國話語。這場辯論的視頻及中文和英文全文均於2011年發表,在國內外均產生了較大的影響,被一些媒體稱為“世紀之辯”。

據美國《外交政策》雜誌網站報道:2011年9月5日,中國領導人會見時任世界銀行行長羅伯特·佐利克(Robert Zoellick),向他推薦了《中國震撼》一書。報道稱:“就在前一週,佐利克在英國《金融時報》發表文章《中國仍需要回答的大問題》,他提到中國的經濟增速在下降,中國面臨無數制度性挑戰:它需要擴大需求、更低的儲蓄、擴大消費等,與此同時,還要保護環境、解決不平等問題、降低對外國市場的依賴。中國需要‘完成向市場經濟的過渡’,這位世界銀行行長願意提供幫助”;“中國領導人回應了佐利克的擔憂。他承認世界銀行在中國扮演了重要角色,但他並未接受佐利克的建議,反而向他推薦了張維為的著作《中國震撼》”。

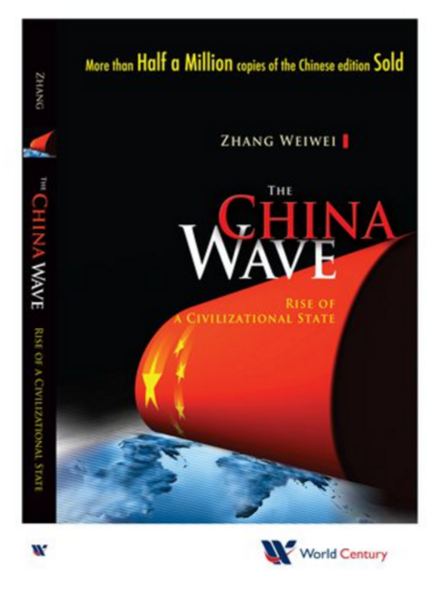

這一年,筆者花了很大精力把《中國震撼》一書翻譯成英文,2012年4月由World Century出版社在美國出版。《中國震撼》書名不易翻譯,中文“震撼”既指物理上的振動,也指心靈上的撼動,英文中沒有對應詞彙。

觀視頻創辦人潘小瓅建議採用與中文“震撼”略為接近的Wave(浪潮),筆者欣然接受,整個英文書名成了The China Wave(“中國浪潮”),副書名“一個‘文明型國家’的崛起”則直譯為The Rise of a Civilizational State。筆者當時還徵求了美國學者羅伯特·庫恩(Robert Kuhn)的意見,他認為直接用副書名The Rise of a Civilizational State就夠了:“這種表述更具衝擊力、更霸氣(more powerful and aggressive)。”

《中國震撼》英文版

但最後由於種種原因,我們還是使用了The China Wave:The Rise of a Civilizational State,效果也不錯。後來證明,英文“civilizational state”確實是一個較有衝擊力的概念。英國倫敦政治經濟學院教授克里斯托弗·科克(Christoph Coker)於2019年出版了一本以“The Rise of the Civilizational State”(《文明型國家的崛起》)為書名的專著,產生了相當大的國際影響。

筆者在《中國震撼》英文版序言中這樣寫道:“此書本是為中國讀者而寫,鑑於中英文語言之間的巨大差異,以及語言背後的更為深刻的文化差異,所以英文翻譯過程不能只是原書的直譯。我大致遵循了“三七開”原則,即70%為原書直譯(包括內容、風格和語氣等),30%的內容則進行了必要的修改甚至重寫,以便更為貼近外國讀者的需求。例如,我增加了關於中國政治體制改革的內容,增添了我與福山關於中國模式的辯論(辯論是在本書中文版出版後舉行的),辯論涵蓋了外國讀者特別關注的一些內容。”

筆者還寫道:“整個世界都在熱議中國崛起及其全球影響,但中國國內則進行着另一場激烈的辯論,辯論雙方的觀點截然不同。一方認為,中國充滿問題和危機,除非中國走西方道路,採用美國模式(雖然美國自己深陷危機),否則中國的發展將毫無希望。另一方則認為,無論中國存有什麼問題,中國都處於自己近代以來最好的時期,中國應該繼續沿着自己探索出來的大致成功的模式前行,同時注意吸收其他國家的有益經驗。中國是一個文明型國家,中國獨特的發展模式及其政治話語,確實挑戰了西方的許多預設和價值觀,包括西方所界定的民主、自由、人權、現代性,等等。”

筆者最後這樣寫道:“中國已經向西方學習了很多東西,並且還將繼續學習下去。也許現在到了西方需要向中國學習的時候,用鄧小平的名言來説就是西方需要‘解放思想’,去了解甚至學習中國的方法和理念。不論這看上去似乎多麼格格不入,這對西方國家有好處。”

2012年4月17日,倫敦國際書展為《中國震撼》(英文版)舉行了全球首發式。上海世紀出版集團和春秋研究院圍繞該書的發佈舉辦了“中國道路國際高層論壇”(英文表述為The China Wave:Discussions on the China Development Model)。論壇邀請了北約前秘書長哈維爾·索拉納(Javier Solana)、諾貝爾經濟學獎得主埃德蒙德·菲爾普斯(Edmund Phelps)、英國《金融時報》外交事務首席評論員吉迪恩·拉赫曼(Gideon Rachman)、《當中國統治世界》作者馬丁·雅克,以及中國學者陳平、李世默和出版人陳昕等,與筆者一起討論了“文明型國家”相關主題。

當天下午,我們還在倫敦市肯辛頓大街99號屋頂花園酒店舉行了《中國震撼》(英文版)讀書會,吉迪恩·拉赫曼、馬丁·雅克與筆者,同中外讀者一道分享和討論此書的主要觀點。

同年6月20日,英國牛津大學中國中心為《中國震撼》(英文版)舉行了專場研討會。筆者做了題為“中國:一個‘文明型國家’的崛起”的主旨演講。牛津大學中國當代史教授拉納·米特(Rana Mitter)就《中國震撼》一書和筆者的演講做了點評。

他回顧了《中國震撼》一書在中國產生的巨大影響,認為“文明型國家”這個概念對理解中國崛起和中國模式具有特別意義。與會學者就《中國震撼》一書以及中國崛起、中國模式、中國話語等話題與筆者進行了熱烈的互動。

敏感的英國主流媒體顯然意識到“文明型國家”話語對西方“民族-國家”話語可能是一種“降維打擊”。英國《觀察家》雜誌於10天后的6月30日發文調侃這個概念,文章的標題是“一個(使西方)文明化的使命”,副標題是“世界最悠久的文明準備開始給西方國家指點一二”,文章稱“中國的野心是將自己定位為文化至高者(cultural supremo)”。

隨着時間的推移逐步出現了兩個有趣的現象:一是十來年前,西方對“文明型國家”話語基本持調侃的態度,而今天西方主流媒體,從《經濟學人》到《紐約時報》雜誌都在驚呼,“文明型國家”敍事已經擴展到越來越多的非西方國家,甚至擴展到西方國家內部;二是今天除了學術界,在全球主流政治敍事中“文明型國家”“文明-國家”這兩個概念似乎可以通用了。這是一個自然而然形成的過程,多數學者今天也感到可以接受。

在某種意義上,筆者在2011年出版的《中國震撼》中也預判了世界將走向某種文明共同體乃至“文明型國家”的趨勢。筆者當時是這樣寫的:“歐盟推動歐洲國家的整合,在某種意義上,也可以看作是從‘民族國家’走向‘文明型國家’的一種嘗試。‘民族國家’走向某種形式的區域整合,甚至某種文明範圍內的整合似乎是世界的一種大勢。隨着全球化和國際競爭的加劇,越來越多的問題需要跨越‘民族國家’的束縛才能得到更好的應對,需要相同文化國家之間的整合與合作才能得到更好的解決。從阿拉伯世界的泛阿拉伯主義到非洲的泛非主義運動,再到拉丁美洲的各種新的整合倡議,我們都可以看到某種‘文明整合’的理想和願望,因為更密切的經濟、文化和政治整合往往能使中、小國家更為團結,從而在世界舞台上更好地捍衞和推進自己的利益。”

非西方世界關於“文明型國家”的主要論述

2020年1月2日,英國《經濟學人》雜誌刊文指出,文明型國家今天成了“時髦概念”,“中國學者宣佈中國是世界上唯一的文明型國家,而不是那種已經過時的19世紀的民族-國家,而俄羅斯總統普京也跟着中國(hopped on the bandwagon)宣佈俄羅斯文明型國家的地位使其免於在這個混亂的世界中解體”。印度還在爭論自己是不是文明型國家。文明型國家的候選國還包括美國,甚至土耳其,乃至歐盟,這個名單還在擴大。

隨着非西方世界的崛起,特別是歐亞板塊大國的崛起,俄羅斯、印度等國家今天都公開稱自己為“文明型國家”,它們的立場和觀點值得我們關注。

據英國學者克里斯托弗·科克的考證,俄羅斯總統普京於2013年首次使用“文明型國家”概念:“在2013年瓦爾代俱樂部年會上,普京明確表示,俄羅斯‘一直是作為一種文明而發展的……文明型國家的模式塑造了我們的國家政體’。俄羅斯今天正通過‘文明型國家’話語,忙於重新建構自己的歷史,反映古老的真理和祖先的信念,以免受西方自由主義思想與標準之害。”

普京還指出:“俄羅斯是一個由俄羅斯人民、俄羅斯語言、俄羅斯文化、俄羅斯東正教和該國其他傳統宗教共同加固的文明型國家”,“我們必須重視我們的祖先傳給我們的獨特經驗。幾個世紀以來,俄羅斯(從一開始)就作為一個多民族國家發展,一個由俄羅斯人民、俄羅斯語言和俄羅斯文化為我們所有人提供的國家文明,將我們團結起來,使我們在這個千差萬別的世界中免於解體”。

2018年,俄總統助理蘇爾科夫撰文論述了俄羅斯作為文明型國家的身份,將俄羅斯文明比作“歐亞混血兒”,稱其“擁有歐亞雙頭鷹的國家身份、雜糅心態、跨洲領土和兩極歷史”。中國學者也注意到最近這些年俄羅斯國內對“文明型國家”話語的討論明顯增多。

弗拉季斯拉夫·尤里耶維奇·蘇爾科夫。圖源:維基百科

俄羅斯哲學家亞歷山大·杜金(Alexander Dugin)認為,“文明型國家”概念“對理解從單極世界向多極世界的轉變至關重要”。他指出,“這一思想是由中國學者(特別是張維為教授)確切表述的,文明型國家的概念通常被應用於現代中國,然後類推到俄羅斯、印度等”。杜金認為,“在俄羅斯的語境中,歐亞主義者也提出過類似的理論,他們提出過‘國家-世界’(State-World俄文是gosydarstvo-mir)。

在這個學派中,俄羅斯被理解為一個文明,而不僅僅是一個國家,因此歐亞主義者的主要概念‘俄羅斯-歐亞’,就是一種‘文明-國家’”。歐亞主義這種“國家-世界”的敍述與筆者所説的“中國自己就是一個世界”可謂異曲同工。

杜金對“文明型國家”做了比較寬泛的解釋:“無論意識形態、外觀、文化和形式邊界如何變化,文明型國家從根本上來説都是大規模的和持久的。它可以作為一箇中央集權的帝國而存在,也可以作為其回聲、殘餘、碎片存在,在特定的歷史環境下能夠重新組合成單一的整體。”然而,即使在寬泛的解釋中,杜金亦承認,“中國被當作文明型國家的範例是有原因的,其身份和力量本身最能説明問題,而當代俄羅斯已經接近這一狀態”。

此外,杜金還認為,以“文明型國家”話語來抵制西方話語侵蝕本國文化,是所有非西方“文明型國家”敍事的共同之處。他指出:“‘文明型國家’中存在着現代西方政治學尚未掌握的力量和模式。它們不能被簡化為民族國家的結構,也不能通過宏觀和微觀經濟分析而真正領會。‘獨裁’‘民主’‘威權主義’‘極權主義’等術語對文明型國家來説沒有任何意義。文明身份、國家和社會形成的文化含義、傳統價值觀的分量——所有這些概念都被現代政治學故意拋棄了。”

杜金認為,文明型國家有自己的主權力量、智力潛力和自我意識形式。它們不是簡單地拒絕西方模式作為一個普遍的模式,而是在自己的疆界內堅決地切斷西方軟實力的影響。它們將自己的影響力擴展到國界之外,這不僅是為了防禦,而且是為了反擊,它們提出自己的一體化理論和雄心勃勃的大項目,如“一帶一路”倡議或“大歐亞經濟共同體”、上海合作組織或金磚國家等。

亞歷山大·杜金。圖源:維基百科

俄羅斯的歐亞主義理論(Eurasianism)無疑是支撐俄羅斯“文明型國家”敍事的主要力量,歐亞主義強調俄羅斯的特性是橫跨歐亞的獨特文明,它融合西方文化和東方文化,形成了重視家庭、集體、國家、道德情感的獨特文化。歐亞主義有不同的流派,但它們對英美自由主義理論的解構都比較徹底。

歐亞主義提倡者認為,英美自由主義理論中的人是去人性化的個人,個人是個體,與集體、國家,甚至家庭都沒有關係,而在俄羅斯,個人是具有人性的個人(human individual),個人與家庭、集體、國家、道德情感是聯繫在一起的。

相比之下,亨廷頓等西方主流學者則把俄羅斯形容為“無所適從”的國家,認為俄羅斯經常陷入西化派與本土派之爭而無所適從,俄羅斯是拜占庭文明的繼承者,13世紀到15世紀又被蒙古人統治,俄羅斯未曾經歷過文藝復興、宗教改革等深刻影響歐洲歷史變革的事件,俄羅斯文化相當程度上是古老的拜占庭文化和蒙古長期統治結合的產物。

如果説西化派認為蒙古統治俄羅斯的200多年是俄羅斯的災難,那麼歐亞主義學者則認為蒙古人的統治有不少正面意義。例如,歐亞主義的代表人物薩維茨基認為,蒙古-韃靼時期是俄國曆史的必然階段,蒙古-韃靼的統治不完全是歷史悲劇,俄羅斯人正是從蒙古-韃靼人那裏接受了國家的思想和把整個大陸聯合成一個整體國家的思想。

他還認為,蒙古時期對俄羅斯的思想文化、國家制度和地緣政治發展產生了重要影響。筆者認為,除了上述因素外,蘇聯解體後俄羅斯“全盤西化”給俄羅斯政治、經濟和社會帶來的重大創傷是歐亞主義今天在俄羅斯復興的一個主因。

最近這些年,印度總理莫迪等高官也在不同場合稱印度是“文明型國家”。莫迪強調,“印度作為文明型國家的崛起”應該“在深層的印度文明中,而非19—20世紀的西方思想中,尋找現代印度的根基”。

2018年,莫迪政府的部長辛哈在接受《金融時報》採訪時表示,“現代印度的治理體系應該建立在自己獨特文明的基礎上”,而不需要“全盤融入西方的政治社會模式”。但在印度內部,特別是學界和媒體對“文明型國家”的爭論一直沒有中斷。

從印度官方的表述來看,莫迪領導的印度人民黨(BJP)經常把印度描繪成一個以印度教為基礎的文明,這在印度引起不小的爭議,但莫迪政府也開始拓展“文明型國家”概念,比如他們已經推出“佛教從印度走向世界”的敍事。

印度還具有凡事都要與中國比一比的傳統。印度學界和媒體對“文明型國家”的討論大致從2014年開始。印度學者昆拉德·艾斯特(Koenraad Elst)2014年就撰文指出,印度需要一本自己的《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》著作,以確立印度作為文明型國家的理論。

他認為,印度從未經歷過中國那種歷史久遠的政治統一和文化整合,指出印度各個民族追求政治統一的理想,從孔雀王朝到莫卧兒帝國時期都一直存在,印度也許可以被看作一種與中國不同的“文明型國家”,它依賴的不是政治統一,而是文明意義上的團結。

印度學者阿比納夫·普拉卡什·辛格(Abhinav Prakash Singh)指出,長期以來,印度固守於西方“民族國家”概念,使印度的國家敍事遭遇諸多挑戰,“民族國家”概念是1648年《威斯特伐利亞條約》之後在歐洲發展起來的,即民族國家由以共同的語言、宗教、種族、歷史等為基礎形成的單一民族組成,並形成具有明確地理界限的主權國家。他指出,當年英國殖民統治者拒絕印度獨立的一個主要理由就是印度還不是一個民族國家,印度只是在大英帝國權威統治之下才形成了不同族裔、宗教、語言的鬆散整合。

1948年印巴分治很大程度也是這個原因,巴基斯坦國父真納也認為,“印度不是一個民族,也不是一個國家。它是一個由不同民族組成的次大陸”。印度許多民族獨立運動的知識分子當時曾力圖證明“印度是一個像歐洲國家一樣的民族國家”。

但很少有人質疑這一概念的前提,為什麼印度要成為一個民族國家?我們接受了這種構造,認為它是神聖的,是我們必須努力實現的理想,以至於我們甚至沒有仔細研究歐洲民族國家的記錄,以及它們是如何產生的,暴力和破壞是民族同化過程的特點,但今天這種通過暴力進行同化的道路已被封死。

印度學者莫格納·德賽(Meghnad Desai)指出,在1900年左右的時候,印度獨立建國大致有三種模板可以借鑑:一是大英帝國統治版圖下的印度;二是馬拉地帝國(the Maratha empire)的復興(畢竟它是嘗試過在全印度建立統治的一個印度教王國);三是莫卧兒帝國(the Mughal empire,它一直延續到1857年,對不少民族仍具有召喚力)。

但像甘地這樣的領袖人物當時也認為,這三個選項中只有大英帝國模板具備現代性和進步性,儘管印度當時還是英國的殖民地。1857年印度大起義遭鎮壓後,英國女王頒佈的1858政府法案等文件,至少名義上承認英國臣民不分種族和宗教都享有平等地位,甘地本人對此也加以肯定。

其實,許多印度人迄今還有某種身份焦慮:一方面,印度認為自己採用了西方民主制度而成為現代國家;另一方面,無論是理論上還是實踐中,印度顯然不那麼像一個民族國家。阿辛格認為,印度需要一個適當的文明型國家理論框架,來幫助解決印度國家面臨的現實問題,如印度內部面臨多種分離主義勢力的挑戰,這些勢力認為印度不是單一民族組成的國家,印度國家強行佔有了他們的土地,這些土地上的人民應該擁有民族自決權。採用某種文明型國家框架,將有助於消解這種焦慮。

也有不少學者提出土耳其、伊朗等國家也是“文明型國家”,他們主要聚焦於土耳其領導人埃爾多安的奧斯曼帝國復興計劃等,以及伊朗作為波斯文明的繼承者和伊斯蘭什葉教派領導者的身份。土耳其對自己數十年申請加入歐盟未果而產生的憤怒,被廣泛解釋為文明衝突。伊朗與中國加強雙邊關係被廣泛描述為兩個古老文明的走近。

土耳其、伊朗等國家的學界和智庫也在討論這一話題。但由於語言等條件的限制,我們現在一時還難以梳理這些國家關於“文明型國家”論述的一手材料,故這裏暫不做討論。在歐亞大陸以外的不少非洲國家,也有學者在探討“文明型國家”觀念。

美國學者伯哈努·阿貝格斯(Berhanu Abegaz)在探討埃塞俄比亞的發展模式時認為,“文明型國家”的影響已擴展到非洲,“中國等文明型國家”雖然拒絕了西方自詡所謂“普世價值”的西式民主,卻“仍然成功將國家能力和文化凝聚力整合起來”。歐亞板塊以外的“文明型國家”話語值得我們關注。

西方世界關於“文明型國家”的主要論述

英國記者作家路西諾在題為《文明型國家不可阻擋的崛起》的文章中指出,“文明型國家”理念已經席捲“從中國到印度,從俄羅斯到土耳其的歐亞大陸”,並“完全顛覆了20世紀下半葉西式自由民主自詡的大捷”。他引用筆者的話説:“中國學者張維為審視着衰落的西方,冷靜地指出:如果當初古羅馬帝國沒有四分五裂,並能通過現代國家的轉型,那麼歐洲也可能是一個相當規模的‘文明型國家’,但這隻能是一種推演和假設。”

確實,越來越多的西方人士也發現西方政治理論與制度今天所面臨的困境。法國總統馬克龍的一些談話中顯然流露出對“文明型國家”的羨慕,畢竟他面對的是小國林立、互相爭吵、一體化前途堪憂的歐洲。

在2019年舉行的法國駐外使節會議上,馬克龍指出,中國、俄羅斯和印度“這些新興經濟體不僅是經濟強國,如一些人所述,他們認為自己是‘真正的文明型國家’……他們確實擾亂了我們的國際秩序,影響着經濟秩序,重塑着政治秩序”。

馬克龍接着説,“但他們比今天的歐洲人具有更多的政治靈感,他們有一套我們歐洲人某種程度上已經失去的真正的邏輯、哲學和想象力”。馬克龍要求法國承擔起復興歐洲文明的使命,他顯然希望歐盟最終能成為一個文明共同體,甚至“文明型國家”,但這談何容易!

2019年11月5日,上海,第二屆中國國際進口博覽會在上海舉行,法國總統馬克龍出席博覽會開幕式並發表講話。圖源:視覺中國

長期以來,西方全盤否定世界文明的多樣性,拒絕不同文明可以衍生出不同的制度安排和治理模式,蠻橫地認為只有西方制度才代表人類最先進的政治制度,即所謂“歷史終結論”。他們延續殖民主義“分而治之”的傳統,到處煽動“顏色革命”,以“人權高於主權”為藉口肆意發動戰爭,造成無數生靈塗炭和財富浩劫,引來全世界的人怨天怒。倒是美國政治學者亨廷頓早在1996年就指出,在充斥着種族衝突和文明衝突的世界上,西方強行推廣西方文明的所謂“普世性”,必然會走向帝國主義。

其實,西方推崇的“分而治之”模式在西方國家內部也造成身份政治、權利絕對化、社會分裂等深層危機,自由主義長期倡導的所謂的“文化多元主義”已經破產:少數族裔和多數族裔之間、伊斯蘭教徒與基督教徒之間、美國特朗普支持者和拜登支持者之間、同性戀者與反同性戀者之間、支持墮胎者與反對墮胎者之間、信教者與不信教者之間矛盾重重,互不退讓,激烈對抗。

葡萄牙資深學者布魯諾·馬塞斯(Bruno Maçães)認為,我們要坦率地承認,我們正在衰落,我們那些強大的對手正是從我們曾經打造的自由主義普遍性神話中,追溯到我們失敗的根源。他還指出,“正是西方自由主義的全球化野心切割了西方尤其是歐洲,與自己的文化根源”,“西方社會為了一個所謂的普世模板犧牲了他們特定的文化”,以及“在西方社會中,人們再也找不到傳統、習俗或對美好生活懷抱的願景了”。

西方國家內部的自由派和保守派之間的“文化戰爭”從未停止過。西方自由派被不少中國人稱為“白左”(baizuo),然而隨着西方內部的移民危機、難民危機、經濟危機、社會危機的加深,與“白左”對立的保守主義“白右”(baiyou)勢力也在上升,他們的口號是“上帝、家庭、國家”等。“白左”與“白右”的矛盾變得日益惡化,實為西方選舉政治的缺陷使然。這種局面導致不少西方人士呼籲重構西方社會的共同價值觀、建設文明共同體乃至文明型國家,從偏右翼的匈牙利總理歐爾班到中間派的代表馬克龍都直接或間接地支持這樣的思路。

當然,由於意識形態和文化偏見的存在,西方許多人對非西方世界興起的“文明型國家”話語一直持懷疑甚至否定的態度。《金融時報》資深評論員吉迪恩·拉赫曼就認為,“文明型國家”是文明例外論,抨擊它對西方“普世價值”的危害。

2019年3月4日,他在《金融時報》以《中國、印度與文明型國家的崛起》為題發文,認為文明型國家天然具有排他性,放棄“民族國家”而選擇“文明型國家”將會造成不同文明之間的衝突以及文明內部的傾軋。

然而,西方圍繞“文明型國家”爭辯的一個最值得關注的現象是:“文明型國家”話語對西方“普世價值”的解構,引來越來越多的西方人士對西方價值觀和制度困境的反思。克里斯托弗·科克認為,西方世界一直引以為傲的“普世價值”已經越來越可能化為一廂情願的泡影,“西方已經沒有資格為他國打造‘普世價值’了,甚至可能連為自己打造都做不到了”。

布魯諾·馬塞斯更是明確指出,“西方所追求的世界文明或普遍文明業已崩潰……西方推行的‘普世價值觀’以前很少受到挑戰,‘第三世界’幾乎完全認同它們,但現在這種情況已經發生了變化”。他還指出,正是西方自由主義企圖向全球擴張的野心割裂了西方——尤其是歐洲——與自己的文化根基,使西方社會陷入如今的僵局和窘境。

他十分擔心歐洲向何處去:我們用犧牲自己文化傳統的代價,為全世界創造了普世價值,而不是西方國家的價值,但其他國家顯然不接受這些,難道我們自己還應該被這些價值束縛嗎?英國學者阿德里安·帕布斯特(Adrian Pabst)則認為,“當代西方自由主義的淺薄文化削弱了西方文明自身……自由主義提倡美化貪婪、性和暴力……摒棄了使西方文明成為文明的歷史成就”。

這裏又產生一個問題,如果西方今天放棄所謂“普世價值”,轉而回到自己的“文明”,但究竟有沒有西方國家都能接受的西方文明呢?有一點是肯定的,一般認為現在西方世界還沒有“文明型國家”,亨廷頓當年預測的是同一文明內的一批國家與另一文明內的一批國家發生衝突,而沒有預想到“一個現代國家等於一種文明”的“文明型國家”正在與西方世界發生衝突。

《經濟學人》2021年刊文稱,“對英國和歐洲其他國家來説,如何定義歐洲文明的本質是一個巨大的難題”。法國總統馬克龍更是在一次講話中悲觀地表示,“文明正在消失,國家也一樣,甚至連歐洲自身都會消失”。

科克指出,“希臘人和16世紀的歐洲人都不認為自己是‘西方人’”,“西方”這個概念首次出現於法國哲學家、社會學家孔德(Auguste Comte)1848年出版的著作《西方共和國》(The Republic of the West)。這和3000多年前就有“宅茲中國”銘文的中華文明怎麼能比?換言之,沒有這種悠久原生文明淵源的西方,僅僅靠所謂“共同價值觀”聯繫起來的西方“政治文明”,面對基於自己原生文明衍生發展而形成的“文明型國家”,似乎顯得更為脆弱與渙散。這在14億中國人民追求國家統一的強大意志和凝聚力中得到了體現。

也有西方學者指出,“文明型國家”話語不同於過去流行過的粗糙的民粹主義和民族主義意識形態,因此它“吸引了世界上的各種非自由主義者”,並對西方左右兩翼都產生了影響:對那些將自由資本主義等同於西方帝國主義的左派,包括不少馬克思主義者,文明型國家看起來更像“一種立足於本土(文化)的自我主張”;而對那些將自由主義與過度自我放縱和移民問題聯繫在一起的右派來説,文明型國家似乎是“對抗文化墮落、堅定捍衞傳統的守護者”。

北京:世界漢學家理事會成立。圖源:視覺中國

2020年1月,《經濟學人》在歐洲專欄刊文稱20世紀是民族國家的時代,而21世紀正在目睹“文明型國家”的崛起。文章指出,歐洲已經“不得不放棄‘普世主義’,放棄其向外輸出‘普世價值’的佈道者角色”。

2021年,匈牙利學者蓋爾蓋伊·艾格迪(Gergely Egedy)發表了一篇研究“文明型國家”的論文,他表示,“我們需要認清現實,西方已別無選擇,現在是時候宣稱放棄‘普世價值’,全力保護我們自己獨特文化傳承的時候了”。

看來“文明型國家”話語的崛起已經攪亂了西方自由主義話語,某種程度上顛覆了西方長期主張的所謂“普世價值”,使西方內部“白左”和“白右”之間的“文化戰爭”更加複雜化。總之,我們今天完全可以比較超脱地俯視西方內部的種種紛爭,並從文明型國家的視角給他們點撥一二,這算不上干涉內政,只是與他們分享一些既古老又現代的文明智慧。

結論

筆者一直主張建構全面的、透徹的、強勢的中國話語。“文明型國家”敍事就是一種比較全面、比較透徹、比較強勢的中國話語:其全面性體現在它對中國和世界的大勢有一種較為整體的把握;其透徹性體現在它聚焦於中國模式與中國話語底層邏輯的建構,並形成一系列中國標準;其強勢性體現在它能強勢地回應西方話語對中國的挑戰,在不少方面實現了對西方話語的“範式重構”和“降維打擊”。

筆者也一直主張建構中國自己的學術話語、大眾話語、國際話語體系,並在國際傳播中打好這三種話語的組合拳。在學術話語層面,“文明型國家”理論認為中國的崛起不是一般國家的崛起,而是一個沒有中斷的古老文明與一個超大型現代國家結合起來的國家的崛起、一個不同質的國家的崛起、一種新的發展模式的崛起、一種獨立政治話語的崛起,這一切都包含了許多基本概念和基礎理論的突破。

在大眾話語層面,“文明型國家”話語初步做到“有理説得出,説了傳得開”,例如,“良政還是劣政”範式高於“民主還是專制”範式,“民心”和“民意”結合超越僅僅依靠“民意”,自由與自律的平衡的價值觀比絕對自由的價值觀更具現代性,等等。至於在國際話語層面,整個“文明型國家”的核心概念與理論敍事都已經形成了比較成熟準確的國際化表述方式。

“文明型國家”成為國際政治的一種主流話語,背後是三個基本事實。第一,中國以西方不認可的中國模式、以高度的制度自信和文化自信迅速崛起,這已經改變了世界格局,震撼了整個世界。第二,具有獨特文明傳統的其他非西方大國也在以前所未聞的方式崛起。第三,西方世界與西方模式陷入了空前危機,世界迅速進入後西方時代、後美國時代。

這種“百年未有之大變局”呼喚去西方化、去美國化、去西方話語霸權。換言之,在這個新時代,許多國家和利益羣體需要新的理論、新的話語,而“文明型國家”話語部分滿足或回應了這種需求。

“文明型國家”話語包括政治敍事、文化敍事、現代化模式敍事、國際制度比較敍事,等等,我們通過長期的紮紮實實的原創性研究,向世界推出了一整套經得起國際比較的中國理論、中國話語和中國標準,它們經受住了過去十來年全球發展和危機的考驗。

這樣的理論、話語和標準,自然引來了外部世界的關注、反思、解讀、演繹、爭議乃至歪曲,但精彩的是,我們提出的理論、話語和標準今天已經創造了重要的國際存在感,而且西方和外部世界已經無法迴避這種存在感。

這也是筆者經常講的觀點:我們要確立中國人自己對中國、對西方、對整個外部世界的主流敍事。當然“文明型國家”理論也將與時俱進,不斷發展和深化。我們也務必再接再厲,力爭以原創的中國理論和中國話語繼續影響乃至引領這個世界,為中國和人類的進步作出中國學人的貢獻!