王文:破除美國智庫三大“神話”,中國學界如何打贏新時代“思想戰爭”?

【文/觀察者網專欄作者 王文】

特朗普執政時期,筆者訪問華盛頓,曾與一位美國頂級智庫負責人私聊。他感嘆道,“我知道今天講的,你一定會寫內參給中南海蔘考。但我卻報不到白宮去。我們現在離白宮只有1公里,但白宮離我們卻是1000公里。”這段看似對特朗普不願聽取智庫建議的揶揄,卻啓發了筆者如何更客觀、全面地認識美國智庫。

美國智庫曾為二戰後美國主導國際秩序、美國在冷戰中勝出等重大國家戰略的成功做出巨大貢獻,但美國政府頻繁更迭,以及總統執政風格與其黨派不同利益,決定了重大政策諮詢來源的非固定性。中國古代所説的“一朝天子一朝臣”現象,似乎在當下美國智庫界得到印證。在美國,往往這四年某家智庫因得寵而門庭若市,下一個四年另一黨派總統執政後,該智庫就變得門可羅雀。

尤其是21世紀以來,美國政治極化,內鬥頻繁,美國智庫發展也衍生了大量問題,如資金來源、社會角色等,被美國主流媒體廣為詬病。

多年來,中國學界常把美國智庫的發展視為本土智庫發展的重要借鑑。[1]這些對美國智庫運作特點借鑑式的研究,客觀上對中國特色新型智庫的建設發揮了重要作用,助推了智庫業在中國決策機制中的重要性與社會輿論中的曝光度,但對美國智庫建設經驗的借鑑一旦扭曲為對美國智庫的過度重視或迷信,就會起到始料未及的消極作用。

位於華盛頓特區的卡內基國際和平基金會,創立於1910年,是美國最古老的智庫

本文試着梳理近十年來美國主流媒體深度詬病其智庫業的一些代表性的聲音,意在從獨立性、正能量與影響力等三個方面,打破長期以來不少中國學者過於推崇美國智庫的神話。本文認為,美國智庫的優點,中國智庫仍須繼續參考、學習或效仿;但美國智庫的缺點,中國智庫則須全力警惕、規避或杜絕。平視美國智庫,才能有助於樹立中國智庫人的自信,同樣有助於中美智庫之間平等互利、相互尊重地切磋交流,更有助於新時代中美關係的深度認知與重新塑造。

1.梳理美國本土詬病其智庫的聲音

在觀點相對多元化的美國,智庫聲音僅僅是代表着一部分人,且背後夾雜着複雜的政治黨派、利益集團的考量。智庫誕生初期那種通過客觀中立的社會科學研究來影響政策改善、進而推進國家與社會進步的狀態幾乎已不再,最近十年來,美國智庫行業屢屢受到主流媒體的猛烈批判,意識形態化的走向使美國智庫公信力、貢獻度大大下降。

美國《國家事務》期刊2012年冬季號刊發《智庫在貶值》的長篇論文。文章作者哈德遜研究所高級研究員、美國前衞生部副部長特維·特洛伊直言,美國智庫就“有點像魏瑪共和國的紙幣”,“沒什麼價值”。他通過對布魯金斯學會、傳統基金會等一系列著名智庫數十年蜕變的詳細分析後論述道:

“隨着它們變得更加政治化,智庫——特別是在過去十年左右建立那些更注重宣傳的新機構——有可能變得更加保守、含金量更低。我們在政治上噪音太多、創見太少。這些機構只是美國政治腔調的復讀機,而不是提供政策分析和知識創新的發動機。鑑於這些擔憂,我們需要好好反思華盛頓智庫的演變及其對國家的影響。”[2]

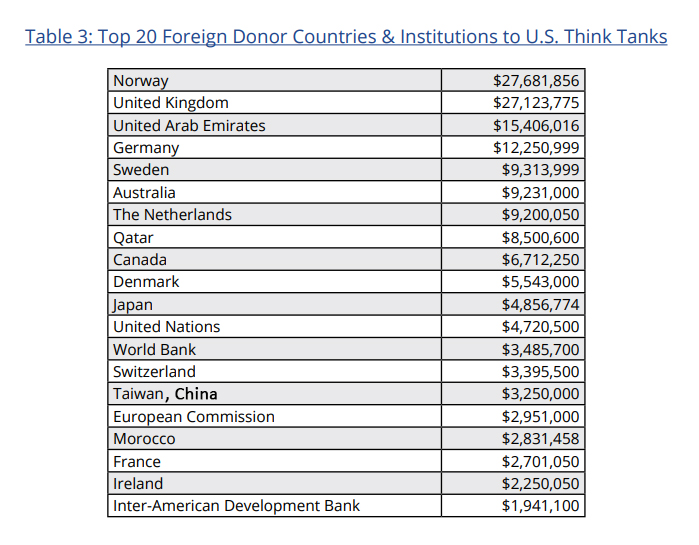

此後十年的美國智庫作用並未改觀,反而在“貶值”的路上越走越遠,受到的批判也越來越多。最猛烈的批評來自《紐約時報》。2014年8月、9月,《紐約時報》連續推出兩篇超過1萬英文單詞的長篇報道,批判“美國智庫經常正成為企業影響力和品牌推廣活動的工具”,“外國勢力正在收買智庫影響力”,還用長達58頁詳細資料羅列2011-2014年挪威政府、卡塔爾使館、台北經濟文化代表處等資助布魯金斯學會對外政策、全球經濟與發展領域、高達9200萬美元的外國研究資金。[3]

就智庫的遊説問題,《紐約時報》批判道:

“在追逐資金的過程中,(美國)智庫正在推動對企業捐助者的重要議程,有時模糊了研究人員和遊説者之間的界限。他們這樣做的同時,也獲得了免税地位的好處,有時甚至沒有透露他們與公司利益的聯繫。……這樣的危險在於,(美國)智庫正與我們身處的政治一樣被腐化。”[4]

就智庫受外國影響問題,《紐約時報》責難道:

“曾經古板的(美國)智庫正在變成外國政府在華盛頓遊説的強肌健肉。”

“每個著名智庫都是海外資金的主要接受者。他們編寫政策文件、主辦論壇,併為美國政府高級官員組織私人簡報會,這些簡報通常與外國政府的議程保持一致。”

《紐約時報》還明確表示,“美國智庫與其海外贊助商之間關係的收緊可能違反《外國代理人登記法》”。[5]

《紐約時報》對美國智庫的炮轟帶動了其他主流媒體的批判共振。比如《華盛頓郵報》就連續發表評論文章,呼應《紐約時報》做了相當優秀的調查報道,還發出“記者要警惕成為智庫的同謀”等倡議。[6]此後,許多重要媒體還陸續對美國智庫不斷進行批判。

2016年8月《紐約時報》又刊登兩篇智庫報道《智庫是如何放大企業界影響力》、《智庫學者還是公司顧問?看情況》[7],繼續拿布魯金斯學會等著名智庫為例,描述美國智庫表面“客觀”、“中立”,實際上卻接受企業界的資助,替企業説話的本質。

2014-2016年一系列對美國智庫的公共輿論批判,對美國智庫的公眾形象與公信力造成巨大的衝擊,也使美國智庫在公共輿論空間漸漸走下神壇。美國作家喬納森·羅批判道,(美國)“智庫”是個錯誤的用詞,“他們從不‘智’,他只是證明和辯護”。約翰·查克曼的批判更激烈:

(美國)智庫“只是個騙人的機構,意識形態追隨者和宣傳員卻擺出學術的姿態……(這樣)金錢就像血液從血管的裂口中湧出一樣支持宣傳那些毫無意義、讓人窒息的爭論。”[8]

筆者多年來曾與多家知名美國智庫合作,與數十位美國智庫學者有深交,切身親歷了意識形態化對美國智庫的深度影響,比如,在頻繁的中美智庫對話中,美國智庫的口徑越來越與政府相一致,在新疆、香港、人權等議題的研究報告深受美國近年來“新麥卡錫主義”式意識形態的影響,且不止一位美國學者私下表示,內心是能理解中國發展,但公開表態必須保持“政治正確”。

《外交政策》期刊2021年的一篇題為《為何人人都恨智庫》的文章中講到,僅20%美國公民信任智庫,“智庫面臨着嚴重的且罪有應得的名譽問題”,甚至成為“所有人都恨”的職業。因為人們逐漸意識到,“智庫商業模式已經朝着出售渠道和影響力的方向漂移。對那些人來説,重點不再在於產生新的想法或為審議過程提供信息,而在於推銷促進資助者利益的想法。”[9]

美國智庫收取捐款排名(上),以及出資最多的國家、地區、機構(下) 數據來源:美國智庫國際政策中心2020年報告

美國智庫在本國聲譽急劇下降,啓發中國智庫界應全面地審視美國智庫。不可否認,美國一些智庫及部分學者是值得尊敬的,但美國智庫在中國享有的推崇程度與其在本國的聲譽相比,顯然是“盛名之下其實難負”。[10]

長期以來,知名美國智庫的研究報告往往會在中國同行與媒體界廣為流傳,許多美國智庫學者的著作在中國暢銷,不少美國智庫學者在中國常常奉為座上賓,這些多少與中國學界“神話”、“迷信”美國智庫有一定的關係。梳理美國智庫在本國受到批判的境況,有利於中國學界打破美國智庫的神話、平視美國智庫同行。

2.打破美國智庫的神話

美國智庫數量眾多,許多智庫學者口才出眾,不少智庫報告善於包裝,各類智庫活動頻繁多樣,媒體傳播也常常眼花繚亂,這些美國智庫的特點是造成中國學界過度“神話化”美國智庫的重要原因。

然而,如果換一些評價標準來看待美國智庫,如是否真正進行專業性、獨立性的思考與發聲?是否真正有助於國家長治久安的建言獻策?是否真正地促進本國政府推動人類發展與全球進步?那麼,很容易發現美國智庫所謂“神話”已全然不在。

從這個角度看,中國學界至少要打破美國智庫三大“神話”:

一是打破美國智庫獨立性的神話。

美國智庫常以“獨立性”自居,而中國學界通常也自我訓誡須提升獨立性。如果只是從研究方法、推導過程、資料收集等角度看,智庫研究當然需要提升自主性,且研究過程的“獨立性”應該是智庫的核心價值之一。否則,很容易陷入重複建設、創新不足、人云亦云甚至抄襲他人的陷阱中。

但另一方面,智庫這個行業的職業目標就是服務於政府的決策諮詢,與政府有千絲萬縷的聯繫與日常頻繁的互動是職業應有之意。[11]智庫工作不是閉門造車,更不是談“官”色變。標榜絕對的“獨立性”,要麼會造成自娛自樂的天真印象,要麼就是刻意隱瞞與其他機構之間不可告人的機密。

根據筆者多年交往的經驗,以及各類公開資料的披露,美國智庫處在複雜而龐雜的社會與政治網絡體系中,與政界、企業、媒體存在着密切的關係。從政治角度看,“旋轉門”機制使美國智庫與政府有着牽扯不清的聯姻與輪坐關係,比如,智庫為提升決策影響力有時不得不迎合政府;再比如,為輸送更多下屆政府的後備官員不得不押寶某位總統候選人。

華盛頓特區K街一角,因為聚集了大量智庫,往往被視作美國政府高官的“旋轉門”

從資金角度看,利益集團的捐贈使美國智庫很難做出背離捐贈目標的工作,比如,美國智庫學者發表觀點與發佈報告,不能不考慮捐贈者的意識形態、政治偏好、價值取向。[12]從媒體角度看,美國智庫學者為迎合媒體固定的受眾,往往屈從於聳動、過激的標題而喪失應有的嚴肅與客觀性。

儘管美國智庫界也有少數特立獨行者,但正如美國學者詹姆斯·史密斯在《思想的掮客》一書所述“處於真空中未經人類生活中實際政治問題考驗的知識是滑稽而虛無的”,[13]美國智庫所謂“獨立性”,不是空中樓閣或無本之木,而是與其特定的文化政治社會環境密切相關。中國學界不必美化其“獨立性”的優勢。

二是打破美國智庫正能量的神話。

知識分子通常被視為“社會良心”,智庫學者也常被譽為“國家智囊”,理應給國家發展與人類進步做出積極貢獻。但近一二十年來,“美國智庫自覺不自覺地給美國政府出了不少餿主意甚至壞主意”。[14]比如,2001年小布什執政後退出183個國家批准的應對氣候變暖的《京都議定書》,特朗普執政後又退出近200個國家簽署的《巴黎協定》,背後都是美國智庫在推波助瀾。

一些美國智庫受到高污染能源巨頭科氏工業集團和埃克森美孚的資助,掀起了狂熱的“反氣候變化運動”。諸如哈蘭學會、加圖研究所和傳統基金會等智庫致力於“自由市場解決氣候變化的方案”,利用國際會議、媒體文章、工作簡報等方式全面駁斥“世界上97%氣候科學家都支持的變暖事實”,可謂是一場“意識形態聖戰”。[15]

美國政府至今沒有批准加入152個國家簽署加入的《聯合國海洋法公約》,退出旨在限制導彈發展的《反導條約》,加劇了地區緊張,這些建議同樣出自美國智庫。

美國2003年基於“保有大規模殺傷性武器”的謊言入侵伊拉克,除卡內基和平基金會以外,美國智庫清一色地支持出兵

更糟糕的是,最近幾年,美國政治氛圍越來越陷入冷戰思維與反華反共的“新麥卡錫主義”,頑固地以意識形態劃線,蘭德公司、戰略與國際研究中心、企業研究所、傳統基金會、進步中心等美國智庫不斷拋出遏制中國的智庫報告,建議全面對華戰略競爭,惡化中美關係,使世界面臨新冷戰的嚴重風險。[16]

此外,在國際問題上,美國智庫習慣於對外發聲,卻多是傾向於建議用霸權主義壓制方式處理分歧,尤其是俄烏衝突上,美國智庫一邊倒地譴責俄羅斯,支持對俄羅斯進行嚴厲制裁,而絲毫不反思美國多年來在俄烏矛盾中的“拱火”、“煽動”,以致事態越演越烈,美國成為國際衝突的最大麻煩製造者。在國內問題上,無論是醫保難題、槍擊困境、種族分歧,還是金融危機、通脹風險,數以千計的美國智庫同樣沒有給出對症下藥的良方。

更令人感到可悲的是,現在美國智庫充斥着一批胡説八道、屢屢犯常識錯誤的所謂“學者”,他們不負責任,不考慮知識分子應有的客觀度、責任心,只求媒體曝光度、項目吸金力,對國際合作、國家發展、社會公平均造成了負向、消極的影響。由此可推導,美國智庫在助力國家發展與人類進步進程中正能量的缺乏,是21世紀以來美國相對衰弱的重要原因。

三是打破美國智庫影響力的神話。

在多數人看來,美國智庫往往有巨大的決策影響力。然而,相比於美國政府的政策需求而言,約2000家美國智庫的龐大數量顯然是供給過剩的。正如本文一開頭就提及的,不少很有名頭的美國智庫的決策影響力是相當有限的。在銷售政策的美國思想市場裏,智庫的過剩窘境導致其由傳統的客觀專業政策原創生產者的地位,轉變為某種意識形態與倡議推銷者的位置。

比如,傳統基金會就自稱是思想零售商或“二手思想販子”,在公共關係的開銷上佔到年度總預算的35%-40%。他們最狂熱的推銷對象並不是白宮、國務院等實際政策運行的官員,而是其他三類人:一是保守派國會工作人員,以便讓他們能對某些立法議案給出更有指向性的建議;二是不輕信政府、在意識形態上志同道合的保守分子;三是想在文章中加入保守派觀點的記者。[17]

近些年來,戰略與國際研究中心、布魯金斯學會等的市場推廣經費也佔到20%以上。美國智庫內部高學歷的研究人員也在流失。1980年代以後建立的智庫中,只有13%的人接受過最高學位的博士教育。[18]美國智庫的最新潮流已越來越淪為政治遊説組織與宣傳機器,而不再是嚴肅的政策諮詢者。

正如《外交政策》對近年來美國智庫表現進行鞭辟入裏的批評:“美國智庫專家們被視為是龐大且浪費的華盛頓機構的一部分,其存在甚至可能弊大於利。許多美國人認為,智庫唯一明顯的目的是為政客們提供在無休止的、浪費的黨派鬥爭中互相攻擊的棍棒。”[19]這樣的評價應中了筆者近年來與美國智庫交往的直觀感受。

在討論中美分歧、俄烏衝突、氣候變化等重大問題的中美智庫對話會上,通常美國智庫學者觀點與其政府政策立場以及美國同行對外口徑的相似性,往往出奇的一致。中國學者原本是想擺着客觀平等理性態度與對方探討,結果往往成了對方的宣傳對象。由此看,中國學界對諸多美國智庫的真實決策影響力要打個大大的問號,對其“外宣”能力也須更加重視。[20]

3. 看待美國智庫:取之精華,去其糟粕

梳理美國主流媒體對本土智庫的嚴厲批判以及對美國智庫神話的揭露,能更好地調適中國學界對美交流的心態與方位,也對更精準地從美國智庫身上取其精華、去其糟粕具有極其重要的現實意義。

首先,中國各界應以平常心看待美國智庫及其發佈的每個報告。

鑑於歷史積累與國家地位的原因,許多美國智庫往往具有較高的國際知名度,尤其是一些高官離職後都願意到知名美國智庫去擔任高級研究員或管理崗位,使得世界各國包括中國學界往往認為一些知名美國智庫的決策影響力很強,所推出的智庫報告背景深厚,甚至暗藏政府的決策部署等等。其實,多數美國智庫研究報告都只是美國激烈競爭的思想市場中的一個“競品”。每年數以萬計的美國智庫報告中,真正能夠長久流傳的精品廖廖無幾,生命力極短的智庫報告多是為了顯示該智庫的存在或標榜其在某些重大問題上的立場。

一些美國智庫為了設置話題或增加知名度,往往“語不驚人死不休”

比如,傳統基金會就公開承認,他們目的不是學術研究而是為了宣傳。戰略與國際研究中心則乾脆把他們的學者稱為“發言人”。[21]這些美式“宣傳”“發言”經常“語不驚人死不休”,一旦被中國官方批駁或制裁,反而在美國各界博得大名。

對此,針對那些沒有太多決策影響力的美國智庫聲音,中國官方大可付之一笑,不必太當真;對那些看似來勢洶洶、與政府有些關聯的智庫報告,則可以“智庫來、智庫往”的方式,由中國智庫層面進行更針對性的批駁。對有的美國智庫學者到中國説得好聽的話,也不必輕信,很可能這位學者回美國後又説得是另一套話。對美國智庫及其報告、觀點的平常心,有利於保持戰略定力,更不會被其牽着鼻子走。

其次,中國學界應更自信地與美國智庫平等交流、討論甚至辯論。

可能是出於長久以來對曾任過高官的一些美國智庫學者的尊敬,中國學界在與美國智庫交流時往往顯得過於温和與客氣。以筆者數以百次參加中美智庫對話及相關研討會的經驗看,美國智庫往往在會議對話場合表現得咄咄逼人,或直入主題,更善於主動設置議程,帶動對話節奏,對討論雙方問題中的中方責任往往直言不諱,有的甚至完全是站在美國意識形態或一些子虛烏有的信息基礎上闡述觀點,美方學者的類似表現時常令中國學者內心憋火,卻又回擊不足。儘管近年來中國學者對美平等交流、對等交鋒、理性辯論的頻次越來越高,但從國際話語權上看仍相對處於弱勢。

對此,中國學界應針對性地發揮對外發聲的作用,既敢於也善於對美國智庫的不當言論進行及時糾正,展開更有針對性的討論與辯論。這要求中國學界既需要有更紮實的外語能力、知識儲備、口才應變以及對相關口徑的把握,更需要有知己知彼、以理服人的能力,進而為塑造新時代的可信可愛可敬的中國國家形象做出智庫貢獻。[22]

第三,中國學界應更有底氣地在全球輿論界爭奪國際話語權。

正如上文所説,美國智庫的決策影響力未必如其知名度相匹配,但近幾十年來廣受美國主流媒體詬病的從“原創政策研究”到“國際傳播倡導”的美國智庫轉型,卻起到了擴大美國國際話語權的作用。無論從過去的“軟實力”、“巧實力”概念,還是近年來想要對沖中國影響力的“印太戰略”、“重建美好的世界(B3W)”戰略,美國智庫常常是衝在最前沿的宣傳官與先鋒隊,且不遺餘地對中國逐漸壯大的國際形象進行抹黑、歪曲,也是壓制中國在全球輿論界話語權的主要來源。

對此,中國智庫應該有時代緊迫感,將在全球輿論界發聲視為一場新時代的“思想戰爭”、“意見戰爭”,應像美國智庫那樣對“已有的研究進行包裝,將高超的銷售技巧和影響政策決策的努力結合起來”,[23]既能湧現更多具有國際影響力的中國智庫,也能提升新時代下的中國國際話語權。[24]

4. 結論 要樹立“智庫自信”

綜上所述,看透美國智庫的神話,充分印證中國特色新型智庫的發展不可能完全複製美國智庫的模式。但這並不代表中國智庫不能從美國智庫日常運行機制中尋找借鑑,也不意味着中國須全盤否定美國智庫總體的發展水平仍領先於世界的基本事實。相比於美國現代智庫百餘年的發展史,必須承認,中國特色新型智庫的發展仍處於初級階段或萌芽期,在全球知名度、話語權仍相對滯後。[25]

21世紀以來,多邊主義國際合作機制與平台興盛,如G20、金磚機制、一帶一路等都建立了各類國際智庫合作平台,為中國智庫在國際政治舞台上施展空間提供了時代的機遇。對於美國智庫更善於向目標羣體傳播信息、更善於引導全球政策議題、更善於召集國際會議等容易營造其機構知名度的特點,中國學界一方面要透過現象看清其轉型及其受人詬病的本質,另一方面也要從美國智庫的對外交流日常運營中找到可借鑑的經驗與內容。平視美國智庫,樹立中國人的“智庫自信”,才能更好地在中國不斷走近世界舞台中央的新背景下展現中國智庫的角色與作用。

參考文獻:

[1]. 趙可金. 美國智庫動作機制及其對中國智庫的借鑑[J].當代世界,2014(5):31-35期. 王俊生. 美國智庫運行模式及其對我國智庫建設的啓示[J].中國發展觀察,2018(19-20): 118-121. 佟宇兑、郭豔華. 美國智庫動作特點及我國建設新型智庫的戰略研究.智庫理論與實踐》,2020(5):89-94.

[2]. TROY T. Devaluing the Think Tank[J]. National Affairs, 2012(10): 75-90.

[3]. Money and Influence in the Think Tank World[N]. The New York Times, 2014-09-06.

[4]. LIPTON E and WILLIAMS B. How Think Tanks Amplify Corporate America’s Influence[N]. The New York Times, 2016-08-07.

[5]. LIPTON E, WILLIAMS B and CONFESSORE N. Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks[N]. The New York Times, 2014-09-06.

[6]. MEDVETZ T. The myth of think tank independence[N]. The Washington Post, 2014-09-09. POST D. On foreign funding and U.S. think tanks[N]. The Washington Post, 2014-09-10.

[7]. LIPTON E, CONFESSORE Nand WILLIAMS B. Think Tank Scholar or Corporate Consultant? It Depends on the Day[N]. The New York Times, 2016-08-08. LIPTON E, CONFESSORE Nand WILLIAMS B. Think tank scholar or corporate consultant? It depends on the day[N]. The New York Times, 2016-08-09.

[8]. 詹姆斯·麥根、安娜·威登、吉莉恩·拉弗蒂. 智庫的力量:公共政策研究機構如何促進社會發展[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2016:25,28.

[9]. ROJANSKY M & SHAPIRO J. Why Everyone Hates Think Tanks[J]. Foreign Policy, 2021-05-28.

[10]. 詹得雄. 盛名之處其實難副的美國智庫 [J].《紅旗文稿》,2015(21):34-36.

[11]. 王文. 如何打造國際影響力的智庫報告?——<“美國第一”?!美國抗疫真相>報告的案例分析與經驗總結.[J]. 智庫理論與實踐,2021(5)1-7.

[12]. 彭波、李樹德、曹如中.美國智庫獨立性內涵述評[J]. 情報雜誌,2017(9):100-105.

[13]. 詹姆斯·艾倫·史密斯. 思想的掮客:智庫與新政策精英的崛起[M]. 南京:南京大學出版社,2017:254.

[14]. 陳如為. 美國智庫影響力為何那麼大[J]. 秘書工作,2015(1): 65.

[15]. 娜奧米·克萊恩.改變一切:氣候危機、資本主義與我們的終極命運[M]. 上海:上海三聯書店,2018:47-54.

[16]. 王文. 論中國智庫的“鬥爭性”——以<十問美國民主>研究報告為例的實踐研究[J]. 智庫理論與實踐,2022(1):61-68.

[17]. 詹姆斯·艾倫·史密斯. 思想的掮客:智庫與新政策精英的崛起[M]. 南京:南京大學出版社,2017:216.

[18]. TROY T. “Devaluing the Think Tank[J], National Affairs, 2012(10):86.

[19]. ROJANSKY M&SHAPIRO J. Why Everyone Hates Think Tanks[J]. Foreign Policy, 2021-05-28.

[20]. 王文. 調動“百萬大軍”——論中國智庫對外傳播的進展、困境與政策建議[J]. 智庫理論與實踐.2021(6):12-21.

[21]. 詹姆斯·艾倫·史密斯. 思想的掮客:智庫與新政策精英的崛起[M]. 南京:南京大學出版社,2017:220,227.

[22]. 王文、賈晉京、關照宇. 後疫情時代,中國形象傳播方式急需改革[J]. 對外傳播,2020(3):23-25.

[23]. 詹姆斯·麥根、安娜·威登、吉莉恩·拉弗蒂. 智庫的力量:公共政策研究楓如何促進社會發展[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2016:25,28.

[24]. 王文. 打造有國際影響力的中國智庫品牌[J]. 對外傳播,2014(5): 33-34.

[25]. 王文. 重建中國智庫[J]. 文化縱橫,2014(5):85.

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。