餘永定:雙循環和中國增長模式的調整

【演講/餘永定】

非常高興有機會和大家分享一下對雙循環和中國發展戰略調整的看法。

“國內國際雙循環,以國內大循環為主體”的思想,現在已經在學界、經濟界和政界廣泛傳播,這是我國政府提出的一個重要思想。

目前為止,雙循環的概念出現了多種不同的解釋。這裏我提一下,國際大循環的概念是發改委王建先生在1987年提出的,提出後受到了政府的高度重視,對中國經濟發展做出了很大貢獻。根據我的調查,國內循環或者國內大循環可能是十多前人大的賈根良教授首先提出的。不過,現在我們對國內國際大循環的定義和當時兩位提出這個詞的含義又有不同。我個人更願意把“國內國際雙循環,以國內大循環為主體”的思想理解為中國發展戰略的調整。

為了理解這個概念,有必要簡單回顧一下改革開放以來的一些非常重要的事件。在70年代末和80年代初,從經濟增長的角度來看,中國主要打算做兩件事情。一是要引進外國先進技術。當時,國家很多領導人到歐洲日本訪問,被歐洲和日本高度發達的技術深深地震撼了。覺得雖然中國閉關自守多年也取得了不少的成就,但技術上是落後的。所以,產生了引進外國先進技術的想法。而這就意味着要引進成套的設備。

二是開展對外貿易。現在看這是理所當然的事情,但是在文化大革命,特別是“四人幫”主導經濟工作時,開展對外貿易認為是接受外國資本家的剝削。所以,雖然我們也在做貿易,但是並沒有要大量發展貿易的想法。學過經濟學的人都知道,通過開展對外貿易參與國際分工、改善資源配置、提高經濟增速、充分利用比較優勢是非常重要的經濟發展途徑。當時我們所很多研究人員、外貿大學和其他機構的學者紛紛發表文章,引用馬克思的著作證明開展對外貿易不是被剝削,是通過比較力推動經濟增長。

無論是進口先進設備還是發展對外貿易,起步階段都需要外匯。當時中國外匯極度短缺。1978年,中國外匯儲備只有1.67億元,1979年中國出口總額才137億美元,從1979-1989年中除了兩年外都是貿易逆差。在打倒“四人幫”後經濟界最大的一件事就是和日本簽訂能源技術交換協議,我們向日本出口石油和煤炭,日本向中國出口技術和設備作為交換。交換的東西就是引進寶鋼大型成套設備,這是在1978年12月22日達成的協議。

1978年12月23日,寶鋼破土動工,但也引起了很大爭議,很多人批評花的錢太多。當時我國外匯儲備還不到2億美元,卻要花100億美元進口日本大型成套設備。有人稱這是“洋躍進”,國家很多領導人都介入到這個問題的討論中。最後認為,雖然是急了點,但已經和日本簽了協議,設備還是好的,就乾脆先幹吧。於是就決定先完成第一期和第二期工程再説。從這件事情可以看出,外匯短缺給我們引進先進技術造成了多大的困難。

接下來我講一下擴大對外貿易。剛才我説了,沒有外匯很難起步,這是怎麼回事呢? 當時,我們除了出口石油,也出口一些初級產品,特別是農副產品,可遇到了一個很大的問題。儘管我們和當時其他發展中國家相比,有一些比較好的技術和熟練的工人,但我們不瞭解外部市場,根本不知道在市場上出口什麼東西能夠受到消費者的歡迎。一般情況下,由於原材料不行、以及沒有合乎國際標準的中間產品,中國製造品質量是非常低的,沒有什麼市場。

為了出口製造品,就必須進口必要的原材料、中間產品、外國的設計、外國的網絡、外國的技術等等。而沒有外匯就無法得到這些。這樣一來就出現了一種兩難的情況:沒有外匯不能進口中間產品,沒有出口又無法取得外匯。

但中國非常幸運,改革開放初期恰恰是代工貼牌生產興起的時期。在東南亞和東亞,所謂的“OEM”的貿易方式蓬勃興起。在沒有外匯的情況下,這樣一種貿易形式使得我們能夠充分發揮勞動力資源豐富的優勢,開展對外貿易。70年代末、80年代初廣東沿海地區出現了一大批“三來一補”企業(來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易)。來料加工是指不需要用外匯買原材料和中間產品。和我們合作的對方或者外國投資者會把原材料、中間產品、圖樣帶來,我們做的是在這些原材料和中間產品上加工來創造價值,而他們給我們找市場。在這種情況下我們就可以賺到外匯。

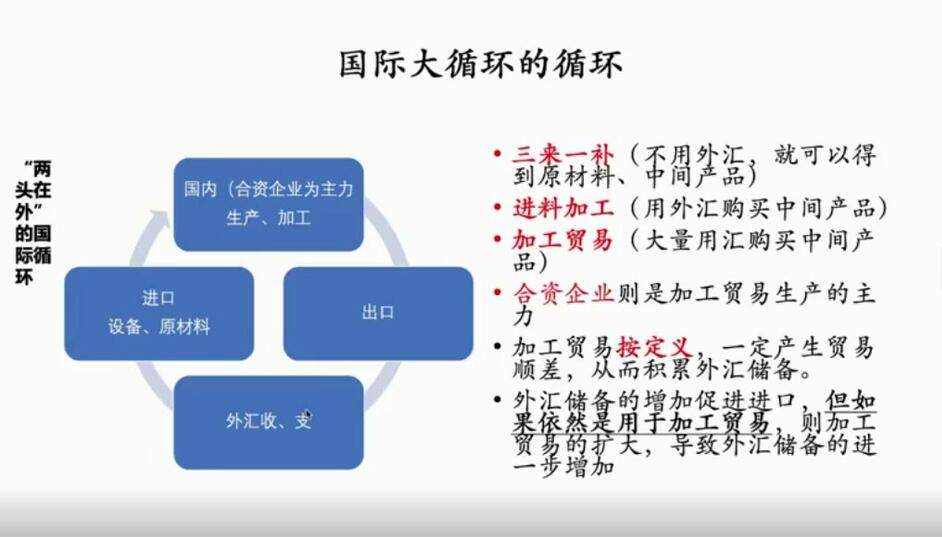

1987年,王建敏鋭地發現了這種情況,於是提出了“兩頭在外,大進大出”,國際大循環。這個概念當時很有爭議,學界有些人不太贊成,但這個想法和理念受到了鄧小平等國家領導人的支持,很快成為了中國的發展戰略。

我強調一下一般貿易和加工貿易的區別。改革開放前,我們也有貿易,比如把國內的農產品賣到國外來掙取外匯。這種就屬於一般貿易,過程中並沒有形成任何循環。加工貿易,按照我國出口部門的定義,是指境內出口商利用本國的勞動力資源將自己進口或進口商提供的原材料、材料、零間加工裝備成工業製成品再出口到國外,以獲得收益的貿易方式。來料加工是最初級的加工貿易形式,但可以掙來外匯,主動買一些中間產品,所以就變成了所謂的進料加工。伴隨着來料加工和進料加工的發展,加工貿易在中國對外貿易中的地位越來越重要。

除了通過加工貿易取得外匯之外,FDI(國際直接投資)是另一條重要的途徑。在1984年我們成立了第一家大型合資企業,之前有一些小的,我們稱之為三資企業或合資企業。隨着外貿和加工貿易發展、以及外資不斷進入,中國的外匯儲備就開始增加了。

這裏我給大家説一下“兩頭在外,大進大出”是怎麼運作的:進口設備、原材料、中間產品後,國內企業對它們進行加工,接着出口,這樣就取得了外匯收入,然後再從頭開始做,循環就出現了。

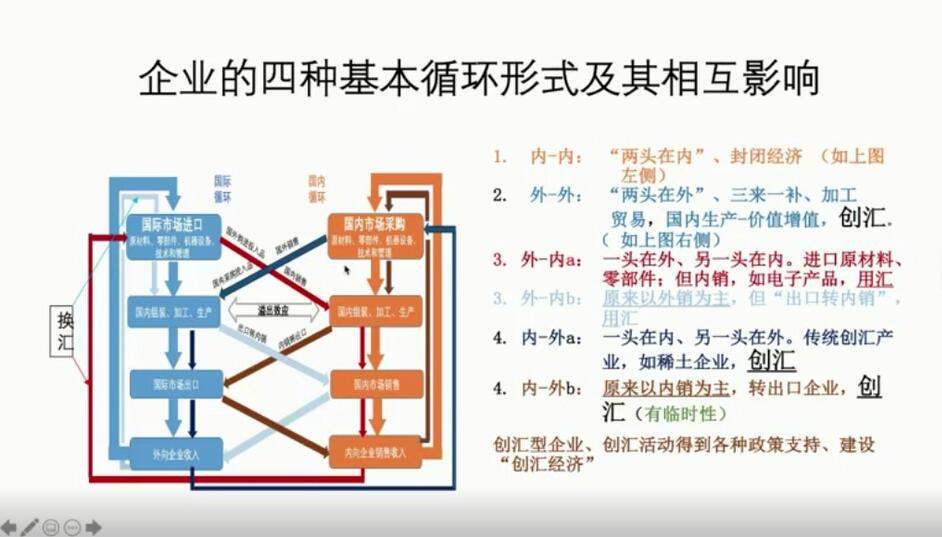

大循環是大量的進口加工和大量的出口形成循環。除了剛才我説的兩頭在外的形式和國內循環(在國內採購原材料、機器設備等,接着在國內加工生產和銷售,企業取得收入之後再從頭這麼做),還有一些小循環,比如“一頭在內,一頭在外”以及“一頭在外,一頭在內”的模式,這裏不一一説了。不過,我得強調一下,並不是所有企業的經濟活動都可以用循環這種概念來描述,這只是看問題的一個角度而已。

我們看一下電子產業屬於什麼循環。這裏需要兩個主要的數據,一是電子行業出口佔總值的比重。這個數據是30%-50%左右,最高的時候差不多60%,可謂相當高。這就説明電子產品對國外市場有很高依存度。

二是進口與出口的比值。這個數字始終都在100%以上,最多的時候是500%。從這裏可以看出,絕大部分的進口電子產品用於國內消費,不參與國內、國際循環,電子產品作為最終產品和中間產品都嚴重依賴進口。我要生產一個100塊錢的東西,其中可能有70到80塊錢是進口過來的,我只是做一些組裝和簡單加工。

瞭解了這些就能歸類了。從循環的角度講電子產業是“外-外”型,或者我稱為“外-內A”型。其含義是,我們的位置基本是組裝者和打工者,而且是超大用匯產業。

現在我把剛才所説的國際大循環延伸一步。當我們談到所謂的全球供應鏈的時候,就要討論更多問題了。我們進口的是外國企業加工過的某一種產品,然後進行進一步加工。這個過程就是從後端加入到全球供應鏈,外國企業是我們的上游。我們出口的是給外國企業的中間產品,是人家的原材料,這是從前端加入了全球產業鏈。

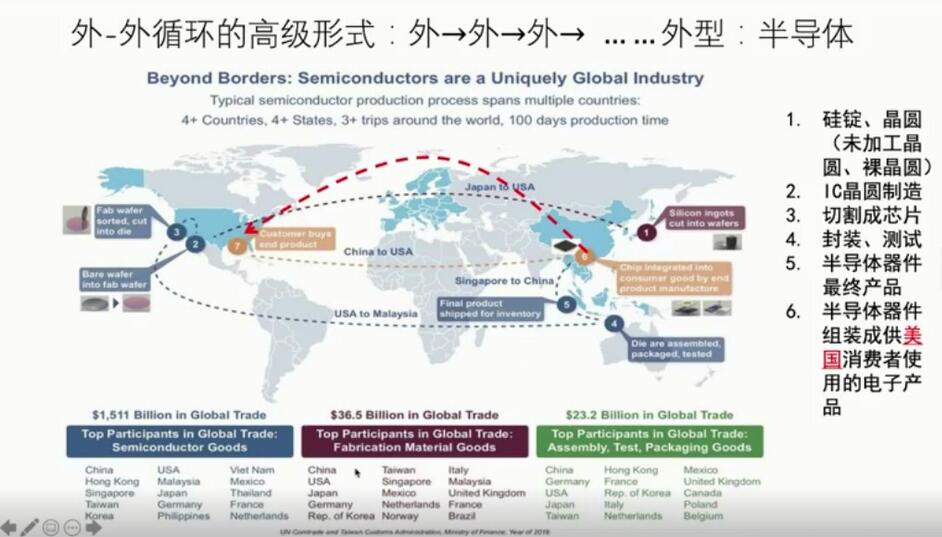

我們以半導體生產的過程為例來看一下全球產業鏈。它的第一階段是在日本生產硅錠晶圓,第二階段在美國進行集成電路的晶圓製造,第三階段的切割成芯片也是美國,第四階段轉到澳大利亞或中國進行封裝測試,然後在新加坡生產出半導體的最終產品。接着,這些半導體器件會進入中國,我們把它們組裝成手機這樣的最終電子消費產品,再賣回到美國去。這就是真正的國際大循環。

從戰略本質上來講,國際大循環是出口導向戰略,但我國的出口導向戰略和其他發展中國家的有兩處主要的不同:一是注重加工貿易,二是引進FDI,借貸少。

1979年中國GDP在全球排第11,名列荷蘭之後,可到了2009年,中國就成為了世界第一大出口國,2013年成為了世界第一貿易大國。1995年,中國進出口佔世界貿易中的比重是3%,2018年上升到12.4%。2010年,中國超過日本成為世界第二大經濟體;又過了八年,中國的GDP總量是13.6萬億美元,在世界GDP中佔16%,是日本的2.7倍。2010年8月,中國外匯儲備為3.14萬億,高居世界第一;到了2014年下半年,中國外匯儲備是4萬億,更高了。由此可見,我國的戰略取得了巨大的成功。

為什麼中央要提出推動形成以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的發展格局呢?我認為這種提法完全正確,是符合辯證法的。馬克思曾經講過,辯證法對任何現存事物的肯定理解中,一定是包含着對它否定的理解。當初非常正確和非常成功的事情,隨着時間的推移問題可能就出來了,我們就需要進行調整。

我覺得現在的問題有五點:一是國際市場容量有限;二是難以進一步提高中國在全球產業鏈中的地位;三是自主創新動力不足;四是存在資源的跨境跨時錯配;五是地緣政治環境惡化。

中國是世界人口第一大國,有廣闊的國內市場。只要以國內市場為依託,進一步深化改革,通過正確的經濟政策組合改善、加強國內循環,並實現國內國際雙循環相互促進,中國就一定能夠在困難的外部環境中立於不敗之地。

下面我簡單談一下對這五點問題的看法。

市場是有限的。舉個例子來講,2018年中國貿易佔世界貿易11.75%,這兩年基本在12%多,貿易總量是4.6萬億美元。而美國的貿易佔世界貿易總量的10.87%,日本佔3.8%。很多比重被中國拿走了。這種情況下,市場容量無法容納那麼多東西,再出口就要跌價了,貿易條件就要惡化。當然,這並不是説我們沒有在某些領域中進一步增加出口的餘地,但總體來講不多了。

另外,我們出口勞動密集型產品物美價廉,實際上就把西方國家很多製造業工人的飯碗砸了。如果我們國家出現了這種情況,我們會把得到的好處重新分配,讓失業的人得到重新訓練,並進行產業升級。但西方國家沒有那麼做,所以這些工人就把憤怒轉到中國和其他一些發展中國家。這樣一種格局使得貿易保護主義興起,並變成了一種政治力量和民粹。

總而言之,我們確實需要進行調整了,而事實上我們已經進行了調整。中國進出口貿易總額佔GDP的比例在2006年之後開始下降。最高的時候,這個數字超過60%,但現在也就30%左右;我們的貿易順差最高的時候達到了10%左右,現在只有1%左右。

有人問:“這是不是增長範式的根本轉變呢?”其實不是,這只是範式的調整。我們要降低對外依存度。這一點主要有三個尺度可以衡量:貿易總量對GDP的比值,出口對GDP的比值和貿易順差對GDP的比值。三個指標衡量我們早已進入調整,現在還在調整之中。

至於中國在全球產業鏈中的地位,需要非常仔細的研究。全球價值鏈、國際生產網絡的形成是生產過程碎片化的結果,是西方所謂的旗艦企業設計主導和控制的。這個網絡之中有一些空檔,所以歡迎發展中國家進入。因此,我們加入國際網絡和全球產業鏈是被動地進入。

在正常情況下,我們可以改善在價值鏈中的地位,也可以和旗艦企業博弈,但加入後會碰到很多問題。其中一個問題就在於,美國要脱鈎,想把我們踢出去。因為覺得我們學得太快,威脅到他的旗艦地位了,所以中美在不斷博弈。可這種博弈不但在中美之間發生,其他國家之間也會發生。這種情況下,我們就應該發揮中國國內市場規模的最大的優勢,一些關鍵產品要找到替代。

舉個例子,前年韓國和日本打起來了。日本停止提供一種特殊的石刻機和清洗液,馬上給韓國帶來了很大的問題。所以,中國在一些關鍵產品上應該建立起自主可控產業鏈,這樣才能夠處於不敗之地。那麼誰來建立呢?主要要靠像華為這樣的企業。

這裏順便給大家解釋一下所謂的碎片化和國際生產網絡的形成。這是一個生產的過程。打個比方,我曾在一家重型機械廠工作。當時的工作工序是先鍊鋼,鋼水出來後在翻砂車間形成鑄造,鑄件還沒完全冷卻時趕緊拿到熱加工車間鍛壓,鍛壓後模樣初步就形成了,要精加工就再送出去。從鍊鋼到出廠基本在方圓一公里的廠區就能完成。

隨着技術的發展和貿易自由化,某些產品是可以把生產過程分解的,把不同階段的產品放在不同的國家或地區進行生產或加工,充分利用分工優勢,效率遠遠高於成本。這樣一來,就形成了模塊化和碎片化,並組織成了國際生產網絡,也可以説是國際價值鏈條。

除了上述完全縱向、連成一線的分工方式,還有另一種分工。以大飛機為例,每一架有13個系統,每一個可能會在不同國家進行生產。而每個系統下又有子系統,子系統下還有子系統。這13個系統是由50多個承包商參與的。比如霍尼韋爾負責某一部分生產,發動機則由美國和法國合資的一家公司生產。

C919需要200多萬個零部件,都要分出去。CR929則需要400多萬個部件。雷達罩、機身和尾翼是中國的,但更多的系統是外國承包商來做的。這合乎世界慣例。飛機的“心臟”高涵道比發動機LEAP-1C是由美法合資生產的。可這樣一來,C919還算中國產能嗎?當然是,因為我們有這個平台和集成能力。生產什麼?怎麼生產?這樣的設計指標都是由我們自己來做,然後把活分配給別人。所以即便是國產大飛機也要通過全球生產網絡的協同才能生產出來。這時候怎麼做到自主可控,大家可以動腦子來想一想,我不多説了。

總而言之,現在的生產是把生產過程切成不同的塊,生產好零部件後再組合到一起。國際生產網絡是按照部件把整個生產過程切開的,這樣一來貿易形式就發生了很大變化。原來貿易基本都是最終產品的貿易,現在的貿易大部分都是中間產品的貿易,是中間產品和最終產品放在一起的貿易。對於如何在分工形式中立於不敗之地,中央已經提出了一些非常明確的政策,只要能夠貫徹這樣一些政策,我們就能夠保證在國際分工體系中處於自主可控的狀態。但這絕對不意味着主動脱鈎離開世界市場。

過去的增長方式對自主創新,實現高科技領域的自主發展不太有利,或者可能當初行,現在不行。簡單來講,剛開始執行國際大循環戰略的時候,我們通過加工貿易和FDI引進先進技術,具體方式就是購買大型成套設備,並希望外資把先進技術帶進來。

一個比較明顯的例子是汽車產業。外資會進入發展中國家的最主要動機是要繞過關税壁壘,因為發展中國家都有比較高的關税來保護它的幼稚產業。可是,發展中國家也需要外資來幫助創造就業,並把技術帶來,可以跟他們幹,跟他們學,然後逐步提高國產化程度。原來我們搞汽車就是這麼個路子。不過,我們應該看到外國投資者並沒有動力來轉讓技術,特別是那些關鍵技術。教會徒弟餓死師傅的事情人家是不會幹的。而且國產化的進展並不代表產品的開發有能力上的增長。

原先,中國汽車市場嚴厲地限制競爭,價格極高,利潤也是極高的。不過,中國的合資企業的中方也樂於躺在外國技術上坐享其成,沒有動力開發新產品。這種情況在我們加入WTO,對行業進入限制鬆動之後有所好轉。競爭加強了,我們也取得了進步。所以,當我們在講國內循環為主的時候,絕對不是説要把市場關上,離開國際市場。恰恰相反,是要打開大門讓人家進來加強競爭,這樣大家才有動力搞研發。

在研發的時候,基本上有兩種技術路線,一種叫做“搶佔制高點”。制高點已經在那裏了,大家跟着做吧。比如芯片,台灣做得最好的3納米,我們現在20納米、18納米,一步步儘量做小,去“搶佔制高點”。另一種叫“發現制高點”。還是以芯片為例。這次,我不把20納米做成3納米,但我發現了另外一種技術,同樣能完成半導體的功能,但做法完全不一樣,而且只有我可以做。但無論哪種,我們必須要重視基礎教育和基礎研究,必須要培育創新精神。所以,現在科研體制和教育體制很多的問題都需要重新考慮。

還有一點,過去我們對產業政策比較避諱,一提到產業政策就是政治不正確。這個觀點需要改變。拜登政府最近提出了加強基礎設施投資。美國政府會花7000億搞基礎設施,其中有3000億是搞技術研究。產業政策本身不是政治不正確,而是需要合乎國情。搞得不好就會浪費資源、抑制增長,搞好了就能加速經濟發展,提升科研技術的水平。在這方面我們有許多事情需要做。

除此之外,中國還有一個很大的問題,就是做一件事情的時候各個部門和地方政府是不協調的。但一些重大項目是需要各個部門進行協調,齊心合力搞出來的。現在一説搞芯片,幾十個大的芯片廠就建起來了,不同的地方政府都在搞這些東西,最後浪費了很多錢。這樣一種干預是盲目和錯誤的,要找到好的辦法。但有一點是非常明確的,就是我們必須要搞自主創新。光靠引進的話,中國沒有可能在高科技領域做到自主可控,走到世界前列。

最後,我給大家簡單解釋一下“加工貿易+FDI”的出口導向政策會導致國際大循環戰略資源跨境跨時錯配的問題。

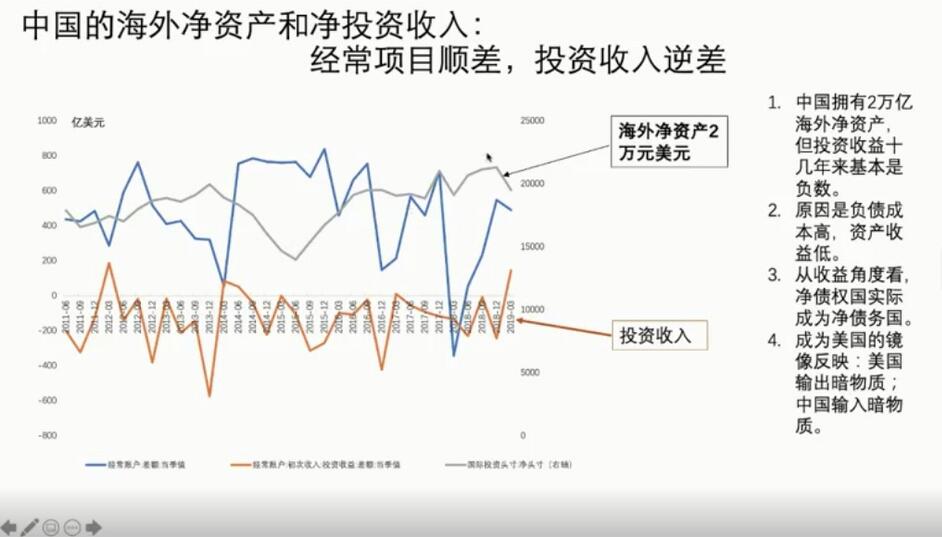

由於我們的戰略一方面要有貿易順差,一方面要引進FDI,這樣就形成了雙順差。這兩個東西加起來,就等於這一年的外匯儲備。外匯儲備不斷積累,在2014年最高達到了4萬億。

這種政策有很大的優勢和好處,但也使海外資產負債結構出現問題。我們的外匯儲備主要用來購買美國國庫券。我們的海外總資產由證券投資、其他投資以及美國的國庫券等組成。但我們也有海外負債,我們的政策就是大量的引入FDI,引入FDI就是給人負債了。2019年3月,我們的負債總額是5.4萬億,資產是7.4萬億,淨資產為2萬億美元。

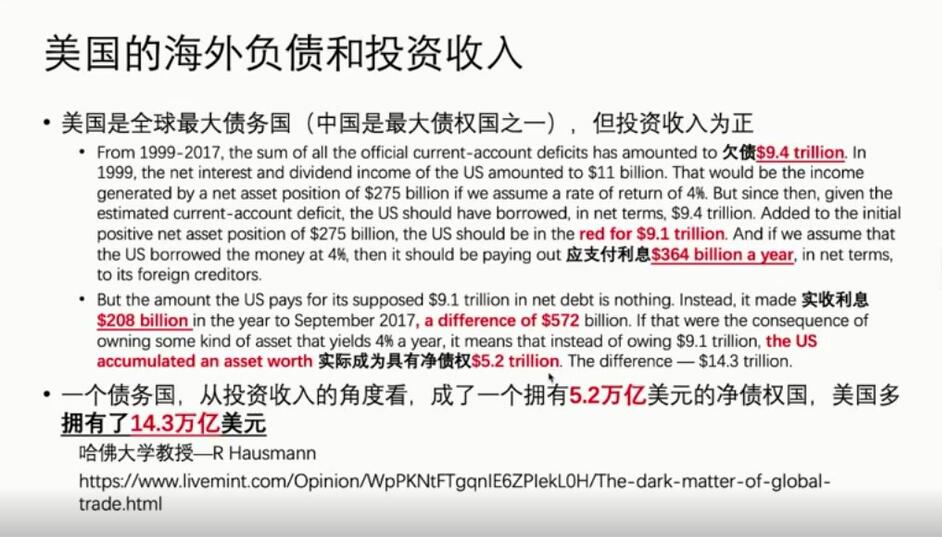

有了淨資產,就應該像把錢存入銀行那樣獲得利息,但事實不是如此。我們海外投資收入從90年代開始,除了少數年份,都是負的。這就相當於你在銀行有大量的存款,但銀行不給你付利息,你卻要給銀行付利息。原因在於,相比中國FDI的回報率,美國國庫券的收益率極低。這就有很大的問題。

美國的情況和中國正好相反。美國欠着世界9.4萬億,如果利率是4%,每年應該付3640億美元,但實際上每年它收的利息是2080億美元。這麼一倒騰,美國實際上變成了債權國,從收益角度折現是5.2萬億的淨資產。

我們再看一下日本的情況。2005年之後,日本投資收入順差大於貿易順差。中國有貿易順差,但投資收入是負的。2011年到2019年日本的服貿和貨貿都出現了逆差,但它的投資收入是正的,而且非常大,所以經常項目是正的。國家老齡化之後不可能保持大量的貿易順差,一般來講會出現貿易逆差。但由於過去投資收益很高,可以吃過去的利息。

當我們老齡化程度變高,如果不能有大量的貿易順差,是不是那個時候經常項目就不再是順差,而變成逆差呢?這是一個非常嚴重的挑戰。

所以,過去的戰略是非常成功的,國際大循環非常成功,我們一定要強調這一點。但是任何事物都有它的侷限性,如果不加以調整都會走到反面。現在我們必須要加速這種調整,特別是中美關係惡化的條件下必須進一步加速這種調整。所以,以國內大循環為主體,國內國際雙循環互相促進的思想是非常正確的。匯率政策、出口補貼政策、出口退税政策、金融對出口企業的支持政策都需要進行調整。

如果進行了調整,即便面對持續惡化的外部環境,中國經濟仍然可以在一定時間內維持較高的增長速度,我不相信中國經濟增長速度就會下來,我們還有條件。我相信我們最終能逼近和趕上美國,實現中國屹立於世界民族之林的百年夢想。