王文:中國智庫需要什麼樣的鬥爭性?

【文/王文】

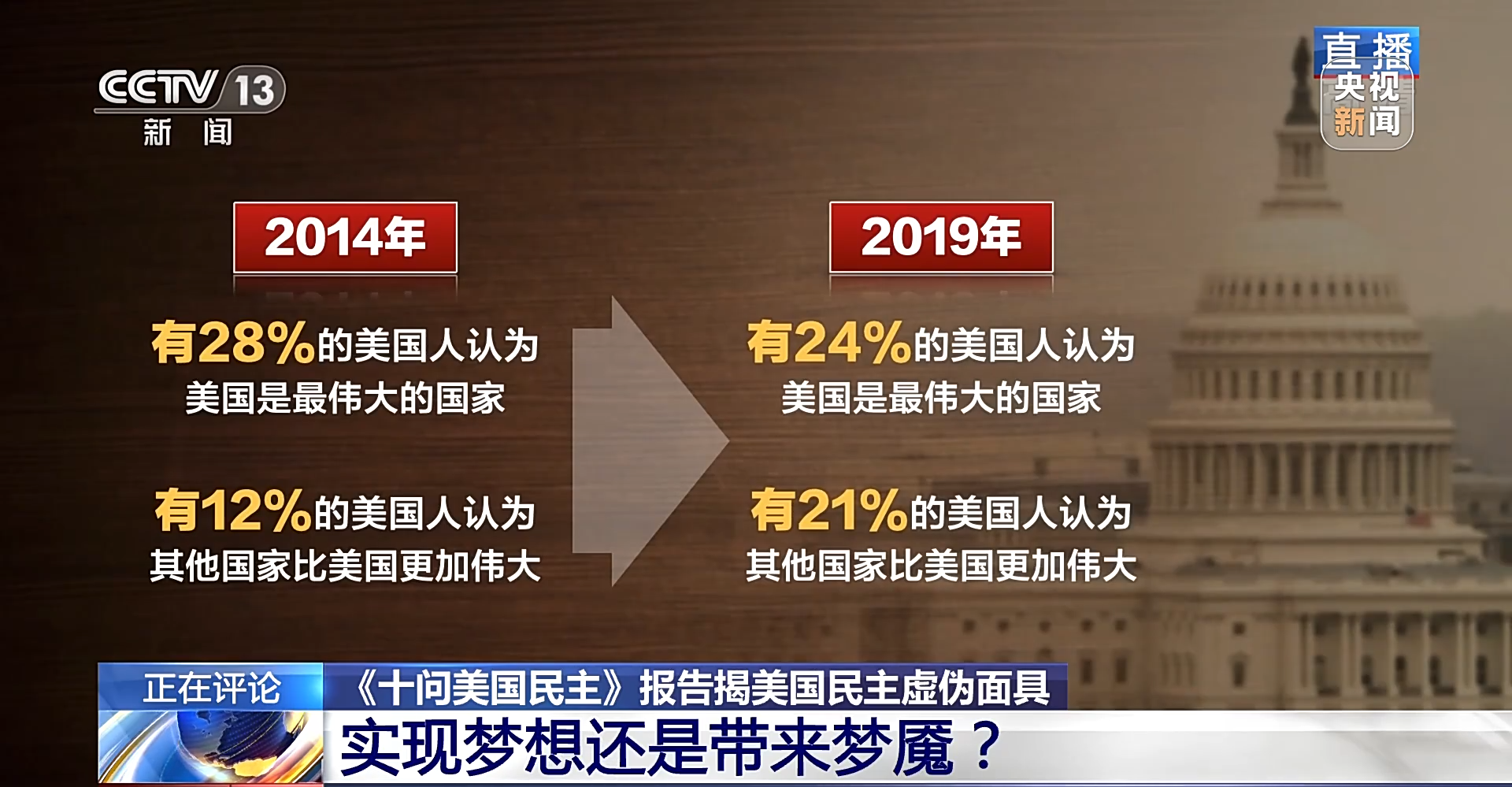

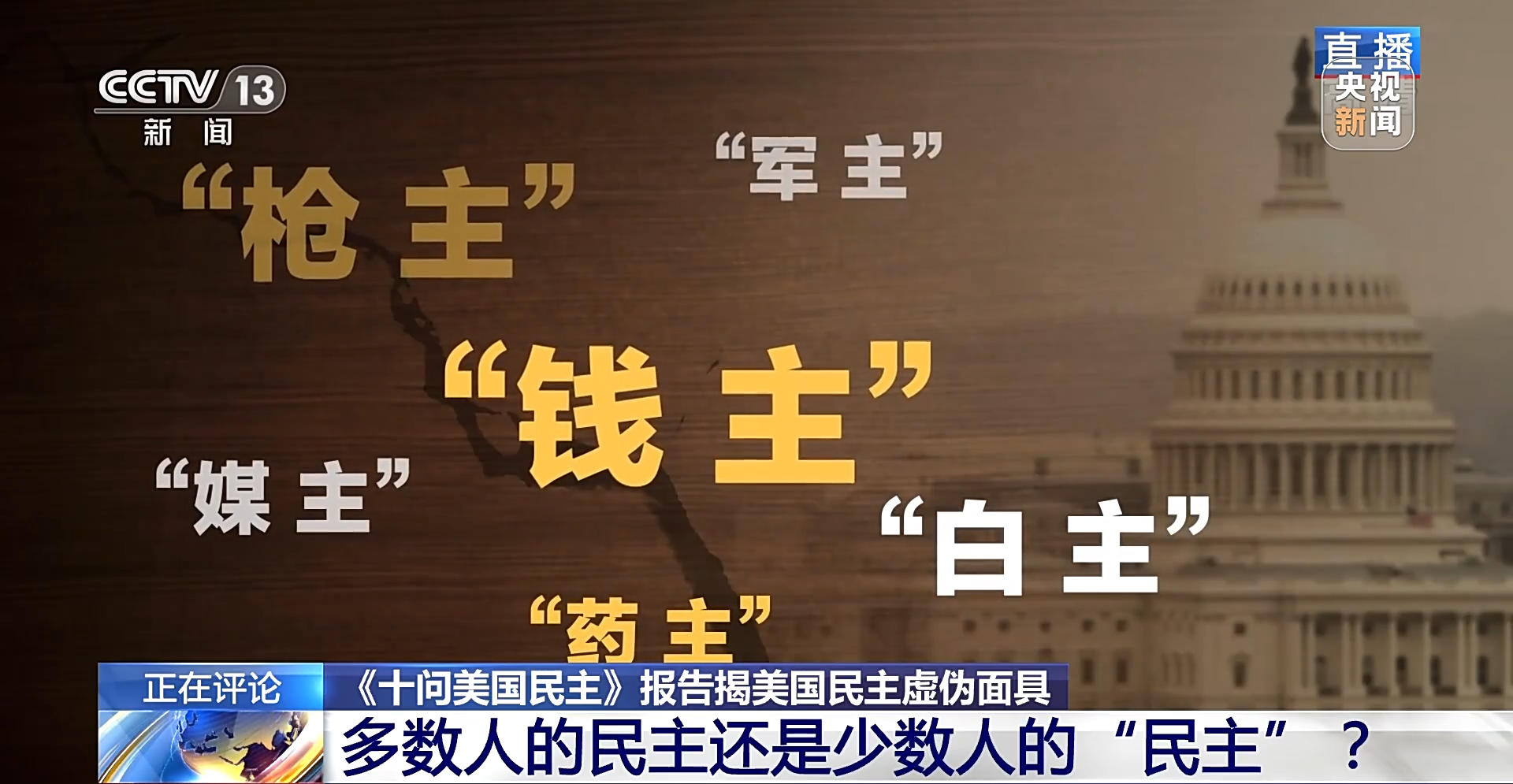

作為中國智庫的研究報告,《十問美國民主》直指美國體制的內核“民主”,進行鞭策入理的批判,積極捍衞中國意識形態安全,所體現出的“鬥爭性”,在中國智庫史上是罕見的。但環顧美國智庫史,各種“鬥爭”在近半個世紀以來可以説是持續不斷的。

《十問美國民主》報道

認識到美國智庫的“鬥爭性”

在美國,不少研究者把智庫稱為“公共關係戰線”,其主要職能是為政策目標而進行廣泛倡導。更有研究者用“思想的市場”、“思想的戰爭”、“思想的掮客”來形容智庫知識分子在日常政治鬥爭中的狀況與角色。也有研究者將智庫稱為“某個政治聯盟的武器”,其目的在於幫助那些具有相似意識形態的行政體制贏得勝利。

2021年11月去世、在中國智庫廣為人知的著名美國智庫專家詹姆斯·麥甘博士早在1995年出版其第一部智庫專著的書名《公共政策研究產業中為了美元、學者與影響的競爭》也很直白地點明美國智庫潛藏的“鬥爭性”特徵。這些關於美國智庫“鬥爭性”的論述啓發,中國學者需要有更全面的視角去理解美國智庫的演變與特徵,並從中汲取值得學習經驗和必須防止的教訓。

第一,中國學者需要認識到20世紀中葉以來美國智庫“鬥爭性”與其霸權護持密切相關的客觀事實。

不可否認,產生於19世紀中葉的美國智庫,在相當長的一段發展時間,都是以無黨派為特徵、將知識工作功用化、為滿足美國作為全球霸權國的興起而產生學術職業化和信息倍增的需求而不斷演進的。

隨着冷戰爆發後的美國社會理念保守化以及智庫機構的政治化,美國智庫走上了“思想的戰爭”之路,在“思想的市場”上尋求推廣、宣傳和知識競賽的“鬥爭”之道。這其中20世紀70年代傳統基金會的成立最具代表性,他們的公共關係開銷佔到年度總預算的35-40%,自稱“我們承認自己是思想戰爭的參戰者,並聲明我們是戰爭的一方。我們的戰鬥不僅僅是為了更好的政府和更高的效率,也為了特定的思想。”1986年戰略與國際研究中心(CSIS)從喬治城大學獨立後,也以“美國正處於西方道德價值觀的生死攸關之戰”為思考基礎,參與到冷戰時對外政策的影響與國際思想幹預中。超過2/3在華盛頓的美國智庫成立於1970年之後,大多都被傳統基金會、CSIS帶動下體現出這種“思想政治學”。

在美國的智庫研究者看來,這種“鬥爭性”是推動知識更好服務於權力與現實的必要路徑,同樣也是美國捍衞國家利益、維持國際霸權的必然需求。隨着冷戰美蘇競爭的白熱化,美國智庫在1970年以後,不只是從“思想庫”(think tank)的角度助力美國在對外競爭中獲勝而建言獻策,更從“行動庫”(do tank)的角度去直接參與對蘇聯的信息戰、輿論戰、政治戰。“沒有知識的權力是可怕的,然而處於真空中未經人類生活中實際政治問題考驗的知識是滑稽而虛無的”,正如著名智庫研究專家詹姆斯·史密斯所説,“在世界政治體系正處於風雲變幻之際,國家似乎更加需要淵博學識的專家和眼界開闊的公民。因此,搞清楚我們期待專家能夠帶來什麼以及我們如何使他們的效用最大化是非常關鍵的。”

美國政界對智庫的“鬥爭性”表示高度肯定,如時任眾議院議長金裏奇就曾説“傳統基金會是在國家的思想論戰中影響最為深遠的保守派組織,不僅在華盛頓具有巨大影響,其威力簡直遍及全球。”而美國的冷戰對手蘇聯方面則深感到美國智庫“鬥爭性”的輿論壓力、信息誘騙與意識形態浸透。戈爾巴喬夫1985年剛執政不久,就曾以“你們胡佛研究所聲稱我們社會正在土崩瓦解”為由抗議美國。

此後,美國智庫以授獎或批評等兩手方式分化蘇聯高層,以研究報告方式為引導蘇聯自由化改革出謀劃策,通過資助文化出版與學術訪問等方式瓦解蘇聯內部思想,不斷對蘇聯發展與改革評頭論足以引導蘇聯輿情與民心,最終美國智庫對蘇聯解體進程推波助瀾,甚至在某些方面起到了關鍵作用。[xii]由此可見,美國智庫“鬥爭性”與美國霸權護持的作用,就是現代版的大國“伐謀”。

蘇聯解體時的紅旗落幕

第二,中國學者需要吸取美國智庫為過度追求“鬥爭性”而導致美譽度與國際口碑急劇下降的慘痛教訓。

隨着美國國內“否決政治”的盛行與黨派傾軋的加劇,美國智庫的政策倡議越來越不再以事實邏輯與公眾利益為出發點,而是以捐贈者偏好、資金來源與意識形態為主要考量,將黨派利益、出資方政治訴求作為智庫政策倡導的目標,比如,傳統基金會就公開宣稱:“目標不在學術研究而是為了宣傳”。久而久之,美國智庫不再着眼長遠、持不偏不倚的研究態度,而是在影響政策的“這場硬戰”中變成了主攻宣傳、行事圓滑的行銷機器,美譽度、公信力與國際口碑隨之都在急劇下降。對此,美國學者鮑曼憂慮地表達:“我想知道智庫貨幣出了什麼問題,是不是會有點像魏瑪的貨幣----沒多大價值,因為數量太多,還因為一些智庫的公然鼓吹。”

知名期刊《外交政策》在2021年刊髮長文《為何美國人都恨智庫》,認為:“美國智庫面臨着嚴重的且罪有應得的名譽問題。”隨着智庫數量增多、社會極化,“一些智庫變成了倡議團體,甚至可以説是遊説者。政黨需要忠誠的宣傳機器,而不是吹毛求疪、模稜兩可的學術架子。”“普通公民無法區分誠實和不誠實的智庫。結果就是政策界成為了一個大沼澤地,以權謀私的污穢與最博學和獨立的政策知識分子均在其中。”

事實上,早在2016年8月7、8日,《紐約時報》就曾先後刊登兩篇智庫新聞報道《智庫是如何放大企業界影響力》《智庫學者還是公司顧問?看情況》,描述美國智庫表面“客觀”、“中立”,實際卻接受企業界的資助,替企業説話,包括那些最負盛名的智庫如布魯金斯也是如此。這些報道對美國智庫的公眾形象與公信力衝擊巨大。

近年來,美國智庫在美國對華政策的研究、宣傳與鼓動,與當年對蘇聯的手段如出一轍。儘管仍然有少數智庫學者保持着理性、客觀的對華評價,但絕大多數美國智庫發表的中美關係研究報告都是圍繞着中國崛起的威脅與相關負面評價而展開,甚至不惜用造謠、捏造的方式指責中國破壞人權、中國意識形態擴張、“一帶一路”的浸透、中國經濟拓展的衝擊、中國政治制度的倒退、推動對華科技封鎖等。

可以説,中美面臨“新冷戰”的風險,致力於護持霸權的美國智庫對華“鬥爭性”,起到了非常重要的鼓動作用,而這也在另一側面導致美國國家形象以及美國知識、信息與輿論在中國乃至世界公信力的不斷下降。

中國智庫需要怎樣的“鬥爭性”?

無論從《十問美國民主》研究報告的實踐親歷來説,還是從美國智庫演變對國家崛起的作用來看,百年大變局下,新時代中國智庫的作為與“鬥爭性”密切相關。

21世紀以來,繼經濟實力增量結構出現“東昇西降”的變局後,西方領銜的國際話語霸權體系也出現了鬆動。以自由、民主、人權為主體概念的西方話語霸權陷入了前所未有的公信力危機,以秩序、生命、發展為核心理念的中國話語影響力空前提升。但美國話語霸權不可能一夜坍塌,以智庫、媒體及其他知識界為核心的美國機構一定會繼續以“鬥爭性”為手段,對中國形象、話語、狀況進行前所未有的攻擊、抹黑、歪曲。

可以想象,未來中美話語權之爭將更加激烈,這就給中國智庫“鬥爭性”提出更高要求,類似《十問美國民主》的智庫報告必須更多地問世、傳播。基於實踐經驗,筆者認為,中國智庫的“鬥爭性”至少要有以下幾點:

第一,具有“鬥爭性”的中國智庫,須基於時代使命與思想解放,樹立對外爭奪國際話語權的職業理想。

當前中國知識界不少人普遍對美國存在不切實際的交往幻想,以為墨守成規,美國就能夠對中國和顏悦色,有的學者甚至還怪責中國政府,以為是中國先搞壞了中美關係。這導致中國知識界一些人往往把那些敢於批判美國的學者視為“左派”、“民族主義者”甚至“反美者”。其實,敢於向那些壓制中國的外部勢力展開鬥爭,是捍衞自身利益的應有之舉,也是助力本國發展的必然路徑。中國在扶貧、基建、科技、5G、治安等領域取得快速發展的客觀事實,促使中國智庫不應對外部勢力的否認、抹殺、歪曲、造謠而沉默不語、無所作為。

如果説新中國建立最初70年知識分子的時代使命就是為解決“捱打”、“捱餓”而做出思想與實踐貢獻的話,那麼,新時代中國智庫的時代使命就應該為解決當下的“捱罵”而付出持續的努力。敢於鬥爭、善於鬥爭、以鬥爭求合作、以鬥爭求團結,是解決“捱罵”難題的唯一路徑。

光靠寫內部參考肯定不是中國智庫工作全部,光靠西方理論肯定理解不了中國現實,光靠堆徹固有文字資料肯定無法影響世界。中國智庫的“鬥爭性”包括但不限於對外爭奪國際話語權,比如,對那些誤解、歪曲與造謠中國的外部聲音、文章、人物要進行澄清、辯論、批駁,對那些被沉積、遺忘與忽視的中國故事、人物、文化要進行國際研究、總結、傳播,對那些壟斷、誤導與荒謬的西方概念、理念與偏見要進行解構、重塑、糾偏,對那些願意瞭解、交往與幫助中國的國際友人、機構與想法要進行對接、幫助與吸收。

事實上,從學理層面看,19世紀以來的西方社會科學體系已成為世界可持續發展與自我認知的“核心理性障礙”,需要全面“否思”。中國智庫“鬥爭性”的核心要旨就是推動社會科學的否思。正如習近平總書記指出,要圍繞我國和世界發展面臨的重大問題,着力提出能夠體現中國立場、中國智慧、中國價值的理念、主張、方案。我們不僅要讓世界知道“舌尖上的中國”,還要讓世界知道“學術中的中國”、“理論中的中國”、“哲學社會科學中的中國”,讓世界知道“發展中的中國”、“開放中的中國”、“為人類文明作貢獻的中國”。從這個角度看,《十問美國民主》僅僅是解構美國民主神話、介紹中國民主現狀、重塑人類民主等重大時代使命的萬里長征第一步,更多中國智庫需要解放思想、兢兢業業、孜孜以求地為奪取中國國際話語權而奮鬥終生。

《十問美國民主》報道

第二,具有“鬥爭性”的中國智庫,須基於政策改革與運營創新,增加全面運營與機構建設的系統投入。

智庫與學術的從業主體、研究旨趣、工作內容等存在巨大差異。從事學術工作的學者更多是以研究旨趣為導向,通過個人的閲讀、思考與寫作來實現在某個學理問題的自我思想突破。而從事智庫工作的學者則更多要以務實效果為導向,個人的閲讀、思考與寫作僅僅是整項工作鏈條中的一部分,前端需要官方指引、團隊策劃、經費支撐,中端需要集體討論、文稿打磨、編輯核校,後端則需要論壇發佈、媒體推廣、反響反饋。

筆者全程參與領銜《“美國第一”?!美國抗疫真相》《十問美國民主》研究報告的發佈會,引起全球總計近10億的閲讀量,本質上都是集體智慧與團隊合作的結晶,每個報告參與策劃、運營和寫作的人員總計都超過30人,每份報告預算都在100萬元左右,耗時數月,且在發佈後仍需要持續追蹤、推廣與總結覆盤。這些還都不包括與之相匹配的國際人脈與傳播鏈條上的各項投入。

換句話説,一份真正具有“鬥爭性”的中國智庫報告實際上是一個系統工程,很難僅僅通過一個人、一次寫作、一場論壇就完結了,而是考驗中國智庫整個運營機制建設的進展,還包括智庫發展所包含的政策環境,背後則折射了中國參與全球治理進程與國家治理能力的現代化水平。

事實上,中國智庫與美國智庫之間基於國情有不少差異,但也有不少明顯的差距。這些差距不完全體現在研究者本身,而是在於整個智庫發展的系統投入。這就可以解釋排名前20位的美國智庫年度總預算基本都在3000萬美元以上且人均年度支出約50-80萬美元,而中國智庫僅有像中國社會科學院等少數幾家官方智庫,總預算是超過2億元且人均年度支出僅有30-50萬元。這其中還不包括政策改革與機制創新所需要的成本與差距。由此看,中國智庫“鬥爭性”的增加是一個長期的龐大工程,離不開系統投入的持續提升。

第三,具有“鬥爭性”的中國智庫,須基於嚴謹研究與理性分析,提升樹立國內國際美譽度的研究能力。

一些人片面地將“鬥爭性”理解為對鬥爭對象的叫罵或批評。這是巨大的誤區。叫罵或批評最多能引起短暫的喧囂,卻無法收穫長遠和廣泛的影響。只要認真讀過《“美國第一”?!美國抗疫真相》《十問美國民主》兩份在國際社會引發巨大影響的研究報告,就會發現一些中國智庫報告中罕見的細節,比如,有上百個英文註解;所有數據均有出處,且均來源於英文公開文獻;所有的批判內容都基於理性分析;都經過了反覆核校修訂。從純研究寫作的角度看,兩份報告本身就是一篇嚴謹的學術論文。從後期反饋看,包括美國駐華大使館在內的多國外交官都曾與筆者接觸,彼此非常真誠地溝通報告內容及相關認知,也承認美國自身存在的問題。

中國媒體與互聯網中出現的美國批判常常充滿“火藥味”,但“火藥味”未必就是“鬥爭性”,反而不會引起足夠的美譽度。長期追蹤蘭德公司、布魯金斯學會等美國頂級智庫的研究報告也會發現,嚴謹研究與理性分析是“鬥爭性”強、影響力深的智庫報告的標配。那些美國智庫報告中關於中國的觀點,未必會令人信服,但只要報告中出現嚴謹分析,讀者即便不同意,也會內心尊敬或佩服。

用一個武俠江湖的比喻,“鬥爭性”強弱,比的是內力,而不是招式。令人敬畏的大俠,肯定是內功深厚、武學造詣極高的人。中國智庫“鬥爭性”也需要提升研究的內功,在數據、分析、資料、選材、角度等方面下足功夫,打磨每一個文字與資料細節。這樣,“鬥爭性”才不至於砸自我招牌,才會持續提升國內國際上的智庫美譽度。

第四,具有“鬥爭性”的中國智庫,須基於憂患意識與長期理念,做好對外複雜而漫長艱苦博弈的心理準備。

《十問美國民主》肯定不是最後一份對“美國民主”話語霸權進行鬥爭的中國智庫報告。恰恰相反,2021年所謂“民主峯會”後,美國總統拜登計劃向國會爭取4.244億美元的撥款,用於持續推動“支持自由獨立的媒體”“打擊腐敗”“支持民主改革者”“推進民主技術”“捍衞自由和公平的選舉及政治程序”等六大目標。在可預見的將來,美國在意識形態領域對中國的壓制仍會持續提升,中國智庫反擊美國意識形態壓制的“鬥爭態勢”是長期、複雜且艱辛的。

不只是美國政界,企業界對美國智庫在對華競爭領域的資助也在加強。據英國《金融時報》報道,2020年、2021年美國互聯網巨頭(臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果等)對CSIS、新美國安全中心、布魯金斯學會和哈德遜研究所等美國智庫的捐贈額度都比2019年增加了一倍以上。這些大公司“希望影響美國對外政策精英,深度考量與評估提升美國大公司的市場能力,應對中國科技巨頭崛起帶來的風險”。

可見,百年變局,不只是喊一喊的口號,而是會充分體現在大國博弈各個領域中的激烈競爭與動盪中。在中國綜合國力的崛起有足夠震懾力之前,美國對華遏制政策不會改變,中美激勵博弈與在各個領域的較量也不會停止。中國智庫對外部遏制勢力的“鬥爭”也不可能停歇,對此,中國智庫切不可心存僥倖,更應有責無旁貸的時代責任感與憂患意識。

結論

必須強調的是,“鬥爭性”也不能是中國智庫的全部。智庫的本位仍是基於研究基礎上的諮政、啓民、伐謀、孕才。[xxv]由於中國國情的特殊性,不同歸屬的智庫對“鬥爭性”要求也不一定。在中國,官方智庫與政府關係緊密,對外發聲往往較為穩重,“鬥爭性”相對較弱,是可以理解的。社會智庫、高校智庫相對寬鬆,在政策允許的條件,應該在研究選題、對外發布等方面下足功夫,儘可能地對外發聲,體現出應有國家與時代所需要的鬥爭性。

綜上所述,本文通過對《十問美國民主》研究報告“鬥爭性”影響進程的覆盤,結合美國智庫“鬥爭性”發展梳理與經驗教訓總結,再提出中國智庫須基於時代使命與思想解放,樹立對外爭奪國際話語權的職業理想;須基於政策改革與運營創新,增加全面運營與機構建設的系統投入;須基於嚴謹研究與理性分析,提升樹立國內國際美譽度的研究能力;須基於憂患意識與長期理念,做好對外複雜而漫長艱苦博弈的心理準備等四方面建議,希望繼“官方指導+創新運營+重大話題+精準時點”的新型國際傳播模式基礎上,提出中國智庫長期“鬥爭”策略的新型拓展目標,以期為提升中國智庫的國際話語權與世界歷史敍事權提供可參考的理論與實踐指引,最終為助力民族復興發揮智庫的作用。