中東流浪站:即使對立,伊朗人移民西方的步伐從未停下

【文/線一凡、馬朔玥】

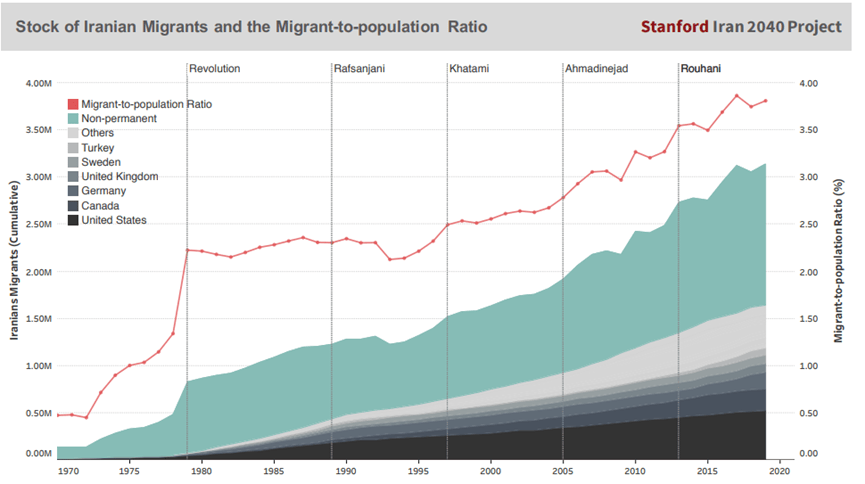

1979年,有50萬在伊朗出生的人常年移居海外,截止到2019年這一數字達到了310萬人,1979年和2019年這兩個時間點伊朗移民人口分別佔該國總人口的1.3%和3.8%。根據伊朗外交部公佈的數據,2021年約有400萬伊朗人選擇居住在國外,其中在美國居住的伊朗僑民達到了150萬人,加拿大約為40萬人,英國40萬人,阿聯酋35萬人,德國30萬人。其中屬於長期居住工作的,美國佔伊朗總移民人口的32%,加拿大為14%,德國為11%,瑞典為5%。

伊朗移民人口數量以及其佔伊朗總人口的比率。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

伊朗移民發展歷史

考慮到西方是伊朗移民的重要對象地區,因此認識伊朗對西方地區看法的演變十分必要。伊朗同西方的接觸歷史非常悠久,其最早可以追溯到羅馬帝國,但在後續數百年中並沒有任何一種記錄可以直接或間接表明伊朗人對西方的態度,藉由菲爾多西創作於10世紀的列王紀,可以從其文字描述中一定程度上窺見那一時期伊朗人對歐洲持一種中立的看法,當然這種考據僅作為模糊的猜測,不足以成為確切可靠的來源。

在伊朗進入伊斯蘭時代後,除去伊朗統治者和精英對西方的個人看法外,伊朗公眾對歐洲在內的西方的看法仍然缺乏可靠資料。

從一個更加寬泛的層面看,在那個宗教色彩相對強烈的時期,穆斯林將歐洲人視為不潔的異教徒,伊朗可能也是如此情況,直到愷加王朝時期,伊朗在同俄羅斯的戰爭中承受了苦澀的軍事失敗並面臨着歐洲其他列強的威脅,伊朗對西方的看法發生了劇烈的變化,並在社會層面上普遍認可西方相較伊朗處於絕對的技術領先地位。

愷加王朝的國王納賽爾丁·沙阿是第一位前往西方國家的伊朗國王,1873年,他出訪了德國、比利時、英國、法國和其他諸多歐洲國家,遊歷過程中他被西方的金融產業和工業技術的先進深深地震撼。在愷加王朝,Farang(فرنگ)或者Farangestan(فرنگستان)遂被用於指代歐洲人和他們的國家,這代表着歐洲國家相對於伊朗更加發展的社會經濟,也就是在這一時期,第一批伊朗人離開了他們的故土遷移到西方,成為伊朗歷史中首批前往西方的移民。

伊朗國王納賽爾丁·沙阿訪問歐洲。資料圖

在19世紀末到20世紀中葉相當長的一段時間裏,為了追趕西方快速的技術發展,伊朗人被系統性地送往歐洲接受教育,西方思想和價值觀逐漸傳入了伊朗學術和專業研究領域,這導致伊朗社會的價值取向逐漸緩慢的向二分態勢發展,由兩個對立的羣體共同發展和維持着伊朗的價值體系:“烏萊瑪等宗教人士和受西方教育的知識分子。”

從那時起這兩種偏於對立的觀念就分別影響着伊朗對西方的看法,知識分子們認為西方的價值觀是可取的,因為它代表了理性思想、民主憲政、世俗主義和對女性的解放,而烏萊瑪則基於上述價值觀認為西方的體系是不可取的,因而西方是不受到也不應受到歡迎的。

1953年,伊朗民選總理穆罕默德·摩薩台在美國和英國情報機構協助策劃的政變中被推翻。資料圖

上述時期中伊朗在同西方的接觸中總體接受到的是負面的反饋,在沙俄和英國兩大霸權中不斷遭受擠壓,直到20世紀中葉,伊朗精英對西方的看法發生了進一步的惡化,伊朗民選總理摩薩台被英美通過政變手段推翻,這也被定義為伊朗精英階層對西方敵意的起點,在這種情況下,伊朗精英主導下的社會將西方看作專橫的勢力,其對伊朗文化和民族具有威脅,並且支持伊朗的壓迫性王權統治。

在巴列維王朝時期,伊朗同西方國家的交往顯著增多,越來越多的伊朗人前往西方進行商業活動、旅遊或者在當地接受教育,1928年伊朗議會進一步批准了伊朗人派往國外接受西方教育的計劃,同西方國家有密切交往的伊朗人和那些在歐美接受教育的伊朗學生也逐漸影響着伊朗國內人羣對一個理想社會的經濟和政治架構的看法。

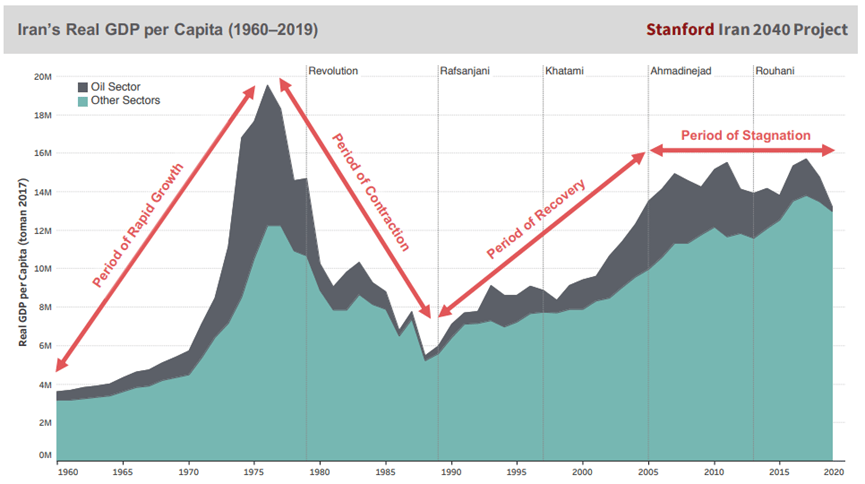

1960年-2020年伊朗人均個人生產總值,單位為土曼。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

直到1979年伊朗爆發伊斯蘭革命,由於該國社會發生的巨大變化,伊朗新一輪的移民潮開始,居住在國外的伊朗人口數量快速增長,伊朗國內經濟發展並不樂觀,但在消費主義價值觀的影響下,伊朗的移民們更傾向於生活在為公民提供更多消費手段的國家,這些居住在西方的伊朗移民持續地影響着伊朗人對西方的印象和看法,尤其是德國、法國、美國和加拿大這類富裕國家。

由於伊朗國內經濟長期受到封鎖加之內部社會價值觀和路線的分歧,民眾對於宏大敍事的熱情逐漸冷卻,對於美好生活、高質量生活的嚮往居於主導地位,西方發達的經濟體系和寬鬆的社會限制進一步凸顯了在伊朗生活的窘境。

與此同時,西方國家特別是美國積極地增強着本國的文化軟實力,利用其富有全球影響力的媒體和好萊塢電影,美國將自身描繪成了一個任何人都想生活在其中的進步、幸福與繁榮之地,而這種影響又尤其吸引那些對西方媒體具有高信任度的人羣,這種烏托邦式的宣傳深刻地影響着伊朗人對於發達國家和本國生活質量的看法,並不斷的驅使着伊朗移民們前往西方定居。

伊朗移民成因

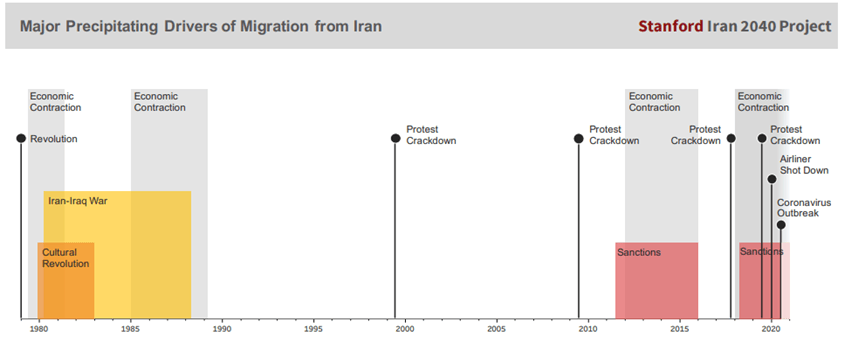

在斯坦佛大學開展的伊朗研究中,就1980年至2020年伊朗移民的驅動因素進行了統計調查,在1980年-1990年間,伊朗伊斯蘭革命後的社會動盪、兩伊戰爭的爆發和經濟的巨大衰退是重要因素,隨後伊朗國內政治不穩定、美國對伊朗進行的長期封鎖以及其導致的發展萎靡都成為了驅使伊朗移民的原因。

伊朗移民驅動因素統計。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

在2010年-2020年伊朗的經濟發展雖然偶有增長,但總體呈現停滯狀態,更加雪上加霜的是未來仍無改善可能的經濟前景,同時經濟停滯誘發的社會不穩定也不斷呼應着伊朗國內政治上的分歧,2009年總統選舉導致的抗議活動、2018年前後的持續抗議、2019年汽油價格提升引發的抗議活動甚至近來2022年以來的抗議都使整個伊朗社會變得更加撕裂。

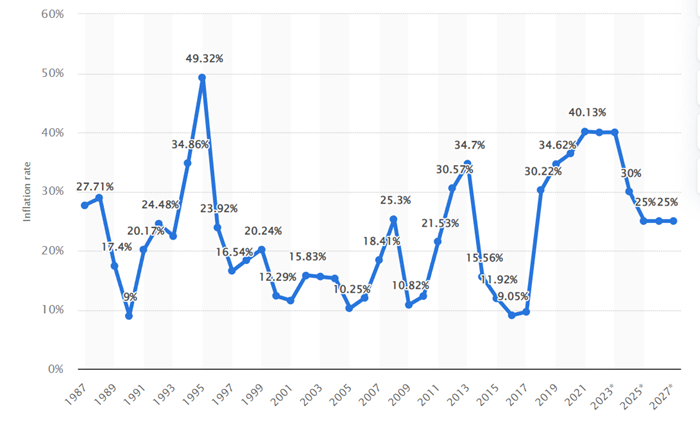

伊朗1987至2027通貨膨脹率統計及預估。來源:Statista 2022

但值得注意的是,上述因素僅僅幫助創造了移民的願望,在實際執行移民的過程中,是否具備有充足的支付移民的資源、國家對於移民政策的限制和管理、到移民對象國的交通工具狀況都是重要的干預因素,因此經濟問題儘管是伊朗移民遷出的重要推動力,但最具備有經濟移民動機的伊朗底層人口反而在移民中佔有相對較小的比例,伊朗國內具備移民願望的中產階級和富人因為具備有相關能力調動資源,因此反而能夠遷出並在移民人口中佔據多數。

從另一個有趣的角度來看,Farang這個詞在伊朗國內並不作為一個常用詞彙,大多數伊朗人使用Kharej(خارج)一詞稱呼伊朗以外的國家,該詞在波斯語中意為外面或者國外,儘管該詞的直譯中並不涵蓋理想化的美化外國的含義,但在許多使用的語境中,Kharej指代了生活質量相較伊朗明顯改善的地區,通常為西方,去Kharej就代表着接近“高等教育、進步、成功”等多種期望,從這個意義上看,Kharej是理想化的地方,同在伊朗的實際生活相比,那裏的社會、經濟、政治結構更加健康與正確。

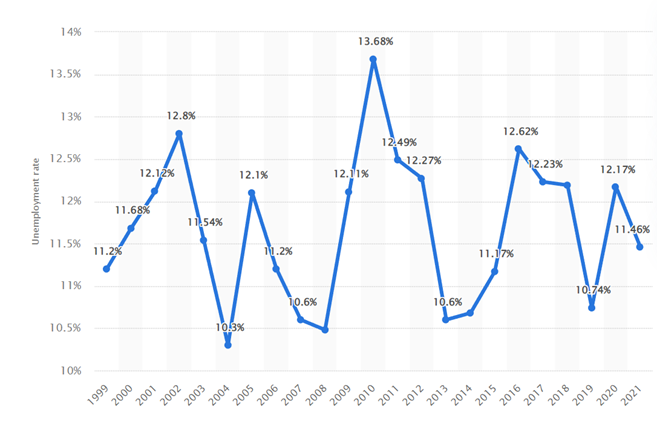

伊朗1999年至2021年失業率統計。來源:Statista 2022

伊朗作為上文中Kharej的對應者,自然同部分負面屬性相關聯起來,對許多希望移民的伊朗人來説,伊朗的國內局勢和匱乏的工作機會是驅使其離開的重要因素,這些因素還包括但不限於:“與發達經濟體相比伊朗人均收入低”“與發達經濟體相比整體教育水平差”“城市化和個人主義的興起與需求”“對世俗主義的需求”,其中更為直接的驅動因素例如:“經濟停滯、失業問題長期存在、經濟前景黯淡、政府機構腐朽、地方性腐敗和犯罪問題、大城市環境污染尤其是空氣污染嚴重”。

伊朗移民的驅動因素中一方面包含對本國局勢的負面看法,另一方面就是對生活在Kharej的浪漫化的烏托邦式的嚮往,在2016年一項社會調查中,影響伊朗衞生行業工作者移民最重要的因素是“為更好的生活而作的努力”,由於Kharej並不特指某一個具體的國家,而是一個“有美好未來的其他地方”,因此這使希望移民的伊朗人渴望到除這裏以外的任何地方,對Kharej的模糊化使其更容易在想象中產生一個理想的移民生活體驗。

圖片來源:BBC

總的來看,在伊朗社會當前的話語體系中,西方被賦予了一系列當前時代被認為“褒義”詞彙的價值觀,例如人道主義、理性主義、實證主義、世俗主義、個人主義等,這些都受到了伊朗年青一代的尊重和追捧,在這種語境下,西方不能再被看作是一種地理上的概念,不僅代表了更富裕更發達的地區,當然更核心的是作為一個文化以及意識形態上的代表。

伊朗社會學家Shahram Khosravi就在研究中指出,一種區別於社會的階級制度的國家階級制度出現了,即伊朗在世界體系中是低於西方國家的“階層”,伊朗是從屬於西方國家美好和理想化形象的反面案例,而這種情況在青年一代中普遍存在,可以這樣説:“與正確管理一切的Kharej相比,伊朗的一切都執行的非常糟糕。”

這種比較在伊朗相對下行的經濟情況中更加活躍,而這進一步美化了對西方的想象和對本國的貶低厭惡,後者是公眾選擇離開伊朗移民外國的驅動因素,前者則是使伊朗人選擇西方作為移民對象地區的拉動因素。

伊朗移民的期望與實際

在Sabbar教授的論文研究中,其將受調查的伊朗人分成了兩大組,一組為表現出移民德國傾向的伊朗人,另一組為已經移民德國的伊朗人,之所以選擇德國作為Kharej的示例,是因為德國是歐洲第二大伊朗移民對象國,僅次於英國,並且在普遍性的社會調查中,德國是伊朗移民者傾向性非常高的目標。

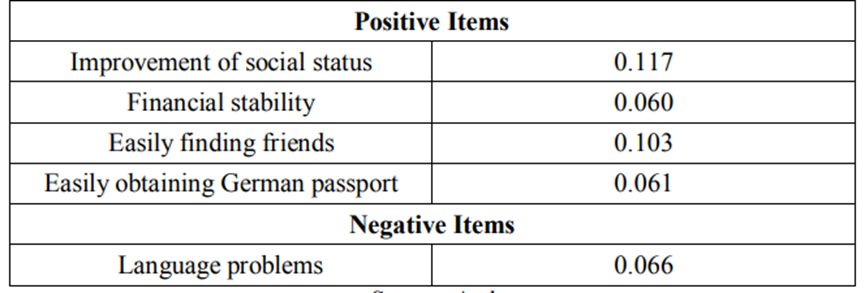

在調查中研究者提供了一份清單,讓被研究者就移民後生活中可能出現的積極和消極體驗進行了勾選,其中可能的正面體驗包括財務狀況得到改善,社會地位得到提高、更充分的社會自由等,可能的負面體驗包括:語言溝通可能存在問題、當地的官僚問題、對家鄉的思念等,通過李克特量表(Likert scale)研究者希望反映伊朗移民對於移民後的生活體驗是否存在高估或者低估的情況。

來源:Glöckner, K., & Sabbar, S. (2022). Migration to Kharej: Dreamed Expectations of Iranian Migrants vs. Experienced Actualities of Living Abroad. World Sociopolitical Studies

在上方所示表格中,在積極體驗裏右側數值接近0.14意味着高強度關聯,即存在有嚴重的高估情況,0.06則意味着中等強度關聯,即存在有一定的高估情況,根據統計,移民到德國的伊朗人往往嚴重的高估了他們社會地位的提高,並對建立更多的朋友關係過分樂觀,在保持財務穩定性和獲取德國護照上其存在一定程度的高估,在消極體驗中,具有移民德國傾向的小組中有30%的伊朗人預計在學習德語可能存在困難,而已經移民德國的小組中54%的伊朗人確認了這種困難,因此數值表現為0.06的中度關聯,即伊朗移民對語言學習存在一定程度的過分樂觀。

在其他潛在體驗上,報告顯示伊朗移民在德國居住時表現出了更為嚴重的孤獨感,同時其低估了當地存在的官僚主義情況,總的來看伊朗移民者對於前往德國的生活存在有普遍的錯誤認知,對西方的生活過分高估,因此在實際移民後其伴隨有相當程度的幻滅和失望,伊朗社會中存在的不切實際的過高期望很容易為後來者進行的移民決策產生誤導。

伊朗移民在“他鄉”的困境與掙扎

據Citizenship and immigration網站上的數據顯示。加拿大政府只公佈每年從各個國家移民加拿大的總人數(permanent residents by source country), 2013年的這個數據裏面伊朗排第五,總共是11291人,中東和非洲地區國家排第一,該地區第二名是伊拉克,只有4000多人。

2005年—2007年有37%的伊朗裔美國人居住在加州,其中最大的聚居地在洛杉磯。

洛杉磯的伊朗移民社區因此被稱為“德黑-杉磯”(Tehrangeles)或“小波斯”(Little Persia)。伊朗裔美國人的自我定位也有不同程度的分化,身份認同多種多樣:包括伊朗裔美國人,波斯人,波斯裔美國人,伊朗人,或者美國人。此外,還有一些伊朗裔美國人表示,他們更傾向於以宗教身份來做自我定位。

美國普渡大學的一項調研顯示,該校本科學生對男性伊朗裔美國人的刻板印象有:敵對、有侵略性、永不妥協、髒、傲慢和自大;對女性伊裔美國人的刻板印象則是:家庭中心、順從、保守和驕傲。

南加州大學本科生的一項調研顯示,該校本科學生對中東男人的刻板印象是反西方、可疑、好討價還價;對中東女性的刻板印象則是安靜、內斂、壓抑、家庭中心、多子女、性保守和做家庭主婦。

圖片來源:BBC

伊朗移民在英國的就業率情況處於中等水平。對於已經開始了長時間穩定生活的伊朗移民來説,新移民中工資逐漸低,失業率也在升高,這表明越來越多新來的伊朗移民在英國從事的是廉價勞動力的工作,例如出租車司機、水管工等。

對於已經移民到英國的伊朗人來説,英國社會對他們的不接受讓他們時常會產生身份認同的困惑,尤其是在英國出生的第二代伊朗人。他們的父輩來到英國多年,在英國長大的年輕一代在生活方式等方面都已經接受西方,但英國民眾以及英國社會在給他們提供工作時,仍戴着有色眼鏡區別看待。

面對美國與英國的主流社會,他們保持某種距離,多種原因造成了他們處在文化認同的夾縫之中。各種社羣既互相雜居而又各自抱團,既彼此交往又彼此分隔。

圖片來源:BBC

一名生於伊朗、長於美國的34歲伊朗裔美國人在2008年的一項匿名調查中這樣寫道:

“如果有機會,我想回伊朗看看。重返故土對我意義重大,那裏生活着我的先輩,也是我人生開始的地方。那裏是我所知甚多又所知甚少的地方。但是,我不會移民回去,因為現在我找到了可以自由説話、思考、做事……的地方,我找到了我可以充分利用自己聰明才智自力更生的土地。要離開這樣一個地方太難了。”

伊朗移民對伊朗的影響

人才流失問題是伊朗當前移民帶來的核心問題之一,在1979年伊朗學生出國讀書並返回伊朗的比例大約為90%,而當前出國讀書後返回國內工作的比例不超過10%,根據相關統計有11萬名伊朗裔學者在隸屬於伊朗以外的大學和研究機構從事學術工作,據粗略估算,這個數字約等於伊朗研究人力資源的三分之一,而從生產力和其導致的影響來看,這樣的人才流失比例導致的損失又遠甚於三分之一。

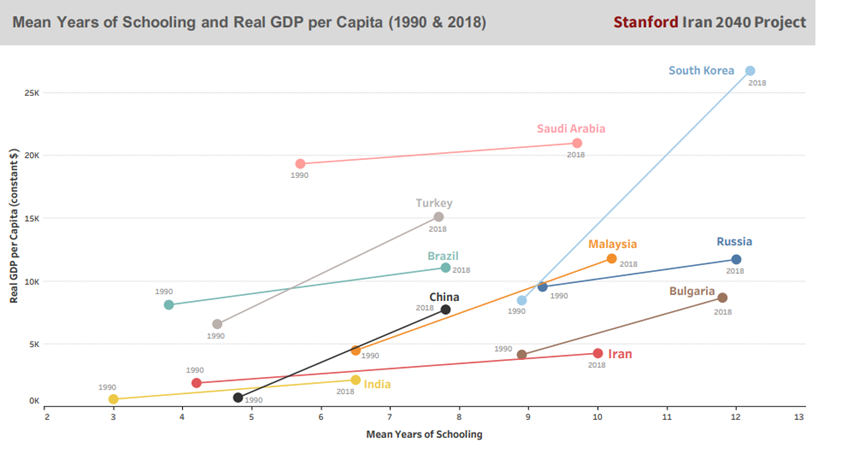

在具體分析的過程中,高等教育的發展同經濟增長往往呈現很強的正相關關係,教育水平的提高會帶動整個國家生產力的發展,推動創新和技術革新,但下圖展示的1990年-2018年伊朗和其他選定國家受教育年限提升和人均GDP的變化中可以看到,伊朗人受教育程度的顯著提高並沒有伴隨着經濟產出的同步發展,並不匹配的關係導致伊朗越來越多的高等教育人才為了獲得同其教育匹配的回報而選擇移民。

受教育時間及人均GDP數值比對。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

伊朗在高等教育上採取了擴張主義,在短短20年內伊朗大學生人數從100萬增長到了400萬,但並沒有提供與之相匹配的工作機會和崗位,進一步的擴張反而是為了推遲青年的失業問題,導致伊朗國內教育水平的相對下降。

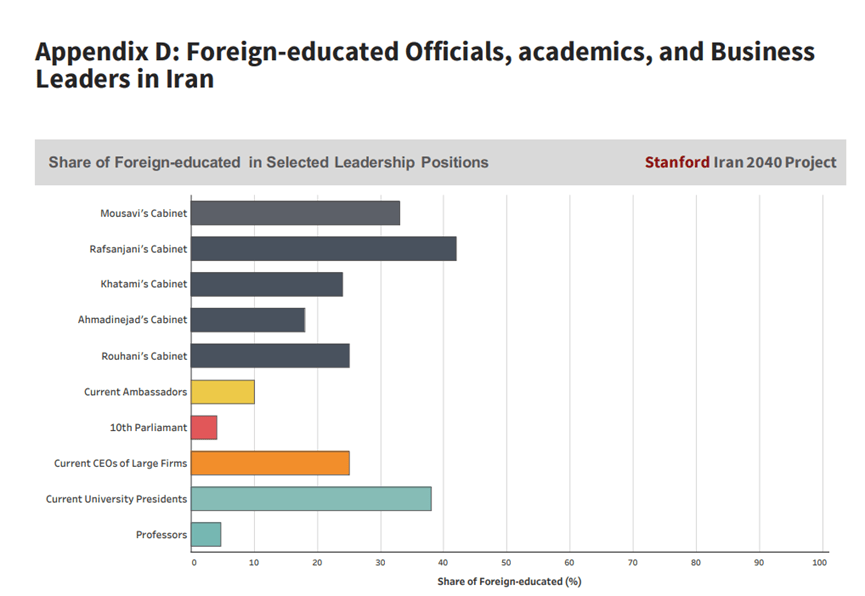

同時如下圖所示,伊朗各界政府中接近30-40%的任用者具有外國留學背景,這意味着伊朗的政企和教育單位都傾向於有外國學府研究背景的學者,這種狀況使許多伊朗國內學生相信,前往外國學府而非本國學府進修一方面有助於伊朗國內尋找工作,同時進入外國大學也可以提供給他們一條合法並且在預期之內的移民途徑,這種情況在STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)理工科領域內尤其適用。

伊朗各屆政府和學術部門中有外國教育背景者的統計。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

部分伊朗學者認為雖然伊朗人才外流的情況是大多數發展中國家皆有的情況,其原因在於不同發達經濟體提供的薪酬福利相比較低,但伊朗的人才外流也有相當原因是受到政治影響的,伊朗政府並沒有真正將人才流失視作一種威脅,鑑於受高等教育移民者中有部分人同政府持有不同政見,其離開被視作有利於國內分歧的緩解和政局穩定,這淡化了人們對這一威脅重視和其可能帶來的後果。

如上文所述,在伊朗境外的伊朗學者人數有超過11萬人,而這些研究人員中僅有2%返回伊朗在國內接受任職。

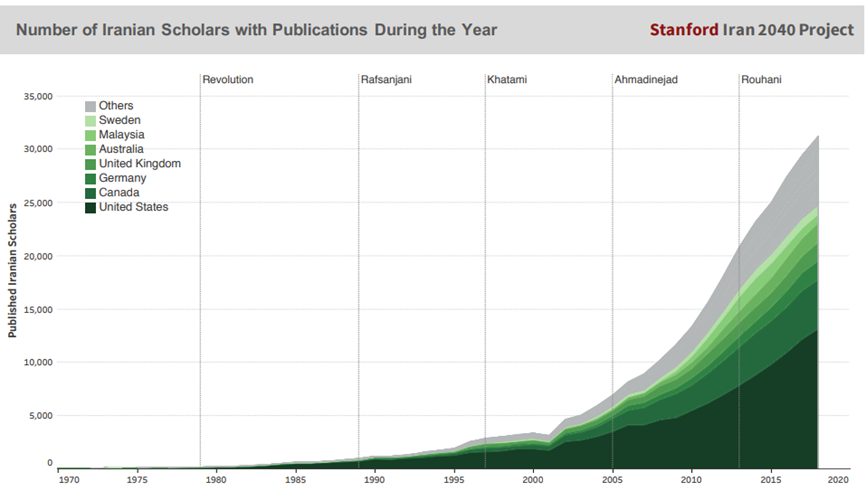

1970-2020年發表有學術文章的伊朗裔學者的人數。來源:Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

除人才流失外,伊朗在國外的僑民往國內匯款的數額也非常之低,受到美國金融封鎖、伊朗國內市場投資監管不透明等一系列因素的影響,伊朗移民對國內匯款投資的數額相較印度、墨西哥、尼日利亞甚至肯尼亞和加納移民的數額都要更低,一個令人不得不思考的事實是,伊朗移民從該國轉出的資金數額要遠大於其返還到國內的數額。

對於諸多伊朗移民來言,他們希望或者已經離開了“故鄉”,並試圖在“他鄉”尋找和建立“故鄉”,在人生的十字路口上他們做出了選擇,而未來尚未可知。

參考文章:

1、移民外國,伊朗移民的期望與在國外生活的實際情況(Migration to Kharej: Dreamed Expectations of Iranian Migrants vs. Experienced Actualities of Living Abroad),作者為沙胡·撒巴爾(Shaho Sabbar),德黑蘭大學世界研究學院傳播學助理教授。

2、Azadi P, Mirramezani M, Mesgaran M B. Migration and brain drain from Iran[J]. Stanford Iran, 2020, 2040: 1-30.

3、Bozorgmehr, M., & Sabagh, G. (1988). High Status Immigrants: A Statistical Profile of Iranians in the United States. Iranian Studies, 21(3-4), 5-36. doi:10.1080/00210868808701715

4、Rostamalizadeh V, Ardahaee A G. The Status of Iranian Emigrants in Foreign Countries: Transformations, Routes and Remittances[J].