“邊緣地帶”能否遏制中國和俄羅斯?——《華爾街日報》

Michel Gurfinkiel

一種新的西方全球戰略正在形成。這一戰略的發展在拜登總統的中東之行中表現得尤為明顯——特別是在7月14日與四方I2U2集團(以色列總理亞伊爾·拉皮德和印度總理納倫德拉·莫迪為"I",阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德·本·扎耶德與拜登為"U")舉行的線上峯會上。

I2U2於2021年10月啓動,旨在促進經濟和技術領域的合作。7月虛擬峯會前夕發表的聯合聲明承諾"將利用我們社會的活力和企業家精神……特別關注水、能源、交通、太空、衞生和糧食安全領域的聯合投資和新舉措"。

然而地緣政治隱現於經濟背後。拜登的國家安全顧問傑克·沙利文將I2U2比作四方安全對話(美國、日本、澳大利亞和印度初具雛形的印太聯盟)。印度和阿聯酋媒體常將I2U2稱為"西方四方"。美、印、阿三國媒體都視其為2019年《亞伯拉罕協議》的延伸,該協議概述了經濟與軍事合作。即便在純經濟事務中,“安全"維度也顯而易見:I2U2多次提及"能源安全"和"糧食安全”。

從更長遠視角則更具相關性。除I2U2、四方對話和《亞伯拉罕協議》外,還需考量諸多類似進展:北約因俄羅斯入侵烏克蘭重煥活力,即將吸納長期中立的芬蘭和瑞典;由法國、意大利、希臘、塞浦路斯、以色列和埃及組成的半正式東地中海安全聯盟;內蓋夫峯會架構推動摩洛哥、埃及、以色列、阿聯酋和巴林緊密安全合作;澳英美三邊安全夥伴關係(AUKUS)的振興;美台關係升級;儘管歷史齟齬,日本與韓國軍事投入及協作的增強。

美國主導的戰略合作弧線如今已從歐亞大陸西部延伸至東部,形成一道防禦性的海洋“邊緣地帶”,以對抗歐亞大陸上的敵對陸權國家——中國與俄羅斯。這一戰略思路可追溯至哈爾福德·約翰·麥金德(1861-1947)和尼古拉斯·約翰·斯皮克曼(1893-1943)的大戰略理論,他們的思想曾支撐英國、美國及整個西方世界在第一次世界大戰、第二次世界大戰和冷戰期間的防務政策。

英國地理學家麥金德在其1904年發表的著名論文《歷史的地理樞紐》中指出,世界地緣政治將導致以歐亞大陸為基地的陸權帝國(他稱之為"世界島")與位於非歐亞島嶼、羣島或較小大陸的海權國家之間的衝突。他在1919年著作《民主的理想與現實》中進一步闡述了這些觀點。麥金德主要關注沙皇時期及後來布爾什維克統治下俄國的崛起,同時也警示了德俄共治的可能性。

出生於荷蘭的美國耶魯大學國際關係教授斯皮克曼在1940年代初曾警告孤立主義的危害,珍珠港事件後又質疑與蘇聯戰時聯盟的長期可持續性。他的著作《世界政治中的美國戰略》(1942年)和《和平地理學》(1943年)為冷戰時期的遏制政策提供了理論框架,該政策一直延續至1989年。

麥金德與斯皮克曼的分歧在於“邊緣地帶”,即歐亞大陸可通達海洋的周邊區域。麥金德斷言:“誰統治世界島,誰就主宰世界。”因此戰略要務是阻止歐亞大陸出現單一強權。一旦這種強權形成,無論如何都將接近統治全球。

斯皮克曼持相反觀點:“誰控制邊緣地帶,誰就掌控歐亞大陸。”大陸帝國(包括蘇聯或中俄聯盟)可通過美國主導的弧形地帶加以制衡——這條戰略弧線從歐洲沿岸(西歐與地中海歐洲)經中東(阿拉伯-土耳其-波斯世界)延伸至季風帶(南亞與東亞)。

斯皮克曼的大戰略被證明極具成效,且與核威懾、石油通道等戰略維度高度兼容,儘管其內容歷經多次修正。該戰略最初體現為四個區域性聯盟,並輔以美國與西班牙、黎巴嫩、約旦、沙特、巴基斯坦、台灣地區、菲律賓、日本及韓國的雙邊同盟或協議。

這些區域性聯盟中,唯有北約在冷戰結束後持續運作併成功擴員。1955年由英國、伊朗、伊拉克、巴基斯坦和土耳其組建的中央條約組織從未真正運作;同年成立的東南亞條約組織(成員包括美、英、澳、法、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓和泰國)於1975年瓦解;澳新美安全條約雖因惠靈頓與華盛頓的分歧而式微,但法律上仍有效力,未來可能被澳英美聯盟取代。

在中東地區,建立戰後牢固的英美-阿拉伯或美阿夥伴關係的計劃,因1952至1970年間一系列親蘇的納賽爾主義與復興黨革命而受挫。非阿拉伯且親西方的伊朗隨後也在1979年陷入狂熱反西方革命的漩渦。另一方面,美國戰略家最初視為累贅的以色列,在1956年和1967年戰爭後被重新評估為重要戰略棋子,並最終被確認為最可靠地區盟友。看似脆弱的保守阿拉伯政權——摩洛哥、約旦、沙特、阿曼及海灣國家——始終作為西方盟友屹立不倒,埃及在安瓦爾·薩達特領導下脱離蘇聯陣營後亦是如此。一個形態不同但更可靠的中東"邊緣地帶"由此形成。非阿拉伯化、歐洲化的世俗國家土耳其作為北約與中央條約組織成員,在整個冷戰期間都是關鍵"邊緣地帶"盟友。

在遠東,最初的"邊緣地帶"戰略針對朝戰前短暫存在的蘇中共產主義聯盟,但該聯盟在1960年代讓位於激烈的"共產主義內戰"。遺憾的是,美國長期未能洞察中蘇裂痕的戰略意義,因而深陷越南戰爭泥潭。直到理查德·尼克松與亨利·基辛格主動接觸中國並將其轉化為合作伙伴,才最終挫敗蘇聯統治"世界島"的企圖。

21世紀新興的"邊緣地帶"戰略引發若干疑問:首先,當前歐亞大陸的威脅是否真實存在?答案毋庸置疑。中俄皆是擁有核武與常規力量的軍事強國,兩國均實行威權體制,秉持極端民族主義與修正主義帝國野心,致力於顛覆西方主導的世界秩序。它們鎮壓國內民族、宗教及政治異見,正為與鄰國的區域衝突及最終同西方的全球對抗進行籌劃演練。兩國均已實施單邊軍事幹預(包括南海、敍利亞和烏克蘭),並效仿孫子兵法、奧克瑞納與克格勃傳統,投入巨資以軟實力麻痹國際輿論——這一策略在過去幾年之前成效顯著。

21世紀的北京-莫斯科軸心已證明比20世紀的前身更具持久性和內部可靠性。過去25年間,兩國通過上海合作組織等夥伴關係及雙邊協議保持着緊密合作。

更令人擔憂的是當前歐亞軸心的實力基礎。1950年代的中蘇同盟雖能誇耀其廣袤領土(佔歐亞大陸三分之二)和人口規模(超10億,佔全球40%)及自然資源,但蘇聯除軍工航天外各領域均落後西方,中國當時還是欠發達國家。如今中國在經濟科技領域已接近西方陣營(含日韓台)水平,有望在一代人時間內取代美國成為世界經濟中心。

第二個問題是:在飛機、衞星和互聯網時代,麥金德強調地理約束及斯皮克曼側重邊緣地帶的理論是否適用?中國顯然認同這點,其"一帶一路"倡議旨在打通歐亞大陸商業軍事通道,將沿海地帶納入內陸帝國勢力範圍即為明證。

第三個問題在於:所有潛在邊緣地帶夥伴是否完全同意對中俄實施協同遏制戰略?目前尚無定論。歐洲對俄羅斯的戒心可能甚於中國,而南亞和印太地區則相反。部分西方戰略家認為,若不嘗試離間歐亞軸心中較弱的俄羅斯將重蹈越南戰爭式誤判。某些名義上屬於邊緣地帶聯盟的國家(如自2002年轉為民族主義-伊斯蘭主義政權卻仍屬北約的土耳其)已參加7月22日德黑蘭俄伊戰略峯會——這場針對拜登出訪的回應行動顯示其試圖在新冷戰中保持中立。

第四個也是最後一個問題是,新的邊緣地帶戰略是否是有意為之。西方領導人是否在某個時間點決定復興麥金德和斯皮克曼的理論,還是當前的戰略轉向是多項臨時舉措累積的結果?

現有證據——書籍、專欄文章、報告——表明,學者們自2000年代初以來,在中俄侵略性日益增強的背景下重新發現了經典的英美地緣政治學家,但直到最近才充分闡述其理論。在政府層面,特朗普政府在克服了早期的新孤立主義傾向後,為新的遏制戰略奠定了基礎,而拜登政府明智地保持了這一勢頭。目前仍缺乏類似於喬治·F·凱南1946年的“長電報”和1947年的杜魯門主義那樣的文件,將斯皮克曼的見解轉化為政策。

古爾芬克爾先生是一位法國作家,中東論壇的研究員,也是《紐約太陽報》的特約編輯。

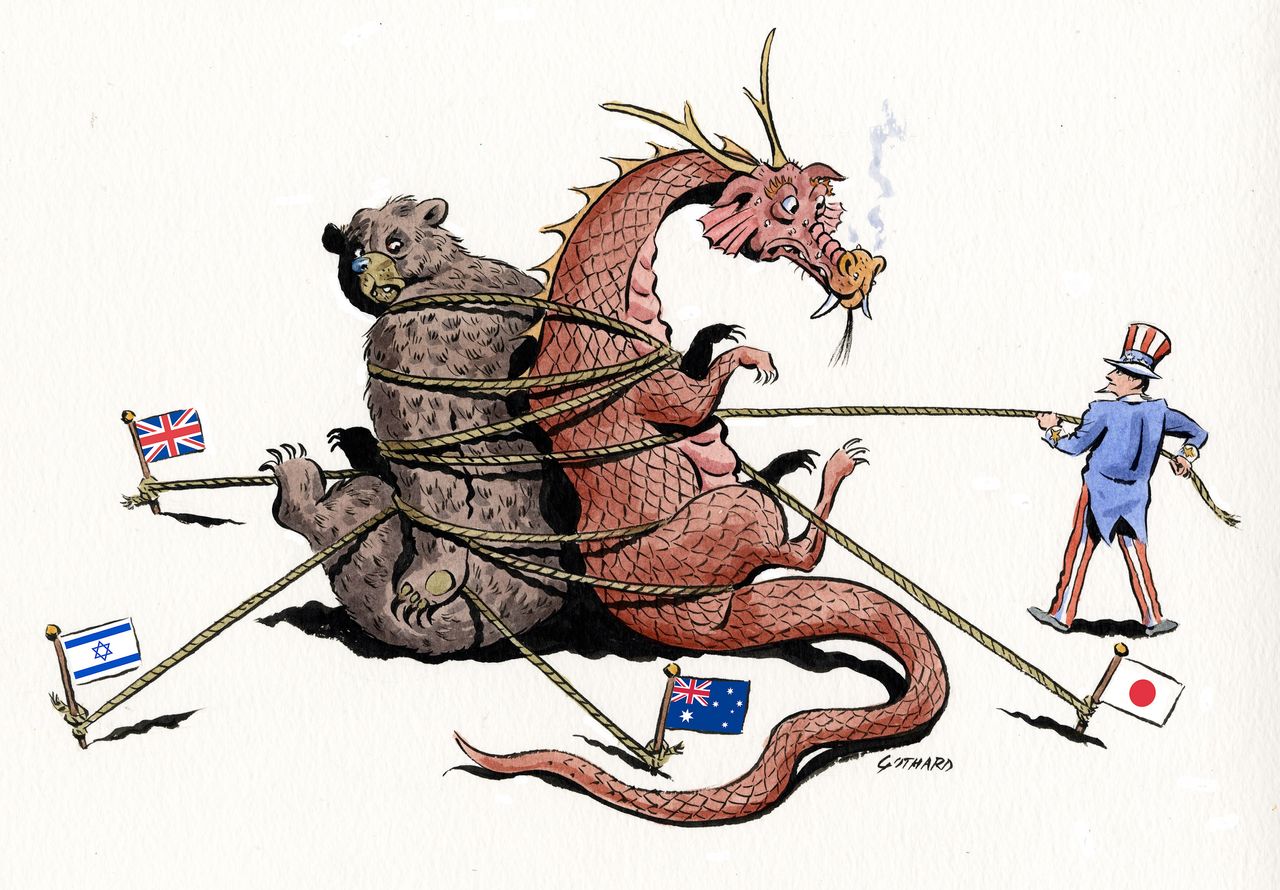

插圖:大衞·戈薩德本文發表於2022年7月30日的印刷版,標題為“‘邊緣地帶’能否遏制中國和俄羅斯?”。

插圖:大衞·戈薩德本文發表於2022年7月30日的印刷版,標題為“‘邊緣地帶’能否遏制中國和俄羅斯?”。